眼头活泛,手下活才有魂

——聊聊审美那点门道

▓ 张长宁

齐白石画虾,几笔淡墨就活泛得像要从纸上蹦出来;徐悲鸿画马,鬃毛飞起来的劲儿,比真马跑过还带风;顾恺之画《洛神赋图》,一根线条绕啊绕,把千年的怅惘都绕进去了。这些画能打动人,说白了就一点:创作者眼头得“活泛”,能从寻常物里看出不寻常的意思。不光画画,雕塑、摄影这些手艺也是一个理,手下的活要想有魂,先得让眼里的光照透事物的里子。

虾 齐白石作 头条图库

虾 齐白石作 头条图库

心里先得有杆“秤”

朱光潜先生在《谈美》里说过,普通人看东西是过眼云烟,创作者看东西是过心留痕。这话放到哪门手艺里都站得住脚。就说齐白石,画虾前蹲池塘边瞅了很多年,虾子摆尾的弧度、受惊时弓身的劲儿,早就在他心里秤出了分量。后来他画虾,虾身就那么几笔,可水里游的那份灵动感,比鱼缸里的真虾还足——他看懂的不只是虾的模样,是虾的“脾气”。

搞雕塑的也一样。罗丹雕《思想者》时,对着模特看了三个月,不说一句话,就盯着人家低头沉思时脖子上绷紧的筋、手指攥紧的劲儿。他说:“我不是在雕一个人,是在雕‘思考’这回事儿。”后来那尊雕像,肌肉拧得像打了结的绳子,手指深深嵌进膝盖,谁看了都觉得那股子较劲的劲儿往自己骨头缝里钻。这就是心里有秤的本事,能从皮肉里秤出骨头的重量,从动作里秤出心思的深浅。

摄影这门活计更讲究这个。布列松拍《男孩与酒瓶》,蹲在巴黎街头等了整整一下午。他说:“我要等的不是男孩,是他手里那两瓶酒的重量——那是刚赚了钱的得意,是揣着给家人的欢喜。”后来照片里的男孩,挺着小肚子,胳膊夹着酒瓶,脚步趔趄却带着股雀跃,连影子都透着乐呵。你说这是拍出来的吗?是他心里先有了那杆秤,才称得出寻常巷弄里藏着的烟火气。

就连写日记也是这个理。有人就记“今天下雨了”,干巴巴的像没放糖的白粥;有人却写“雨点子敲窗户,噼里啪啦跟小石子儿拜年似的,玻璃上的水流成了歪歪扭扭的画”。后者不是记性好,是心里有杆“感受的小秤”,能从寻常雨里称出点不寻常的趣。达芬奇画《最后的晚餐》,在街头蹲了三年看路人表情,谁惊讶时眉头咋皱的,谁生气时嘴角往哪撇,全记在心里。画的时候,每个人物的眼神、手势都带戏,就跟咱在老门东看南京白局似的,一看就知道接下来要演啥。

反观有些画,花花草草画得比照片还真,叶脉都数得清,可瞅着就是没劲儿,跟把菜市场的菜全堆到盘子里似的,满得让人喘不过气。雕塑界也有这样的,雕个菩萨恨不得把每根头发丝都刻出来,可眼神是空的,看着还不如古玩市场卖的泥人有精气神。你说,这是不是少了点“看懂”的功夫?你有没有过看样东西,突然琢磨出点不一样的意思来?

马 徐悲鸿作 头条图库

马 徐悲鸿作 头条图库

该割就得割

徐悲鸿画马,从不对着马毛一根一根描。他笔下的马,腿拉得老长,鬃毛像烧起来的火苗,看着比真马还能跑。他说“宁过勿不及”,意思就是创作得敢割舍得,跟老南京人在家腌咸菜似的,晓得水分挤干了,味儿才浓。

摄影里的“割”更见功夫。何藩拍香港街头,镜头里总就那么一两样东西:《雨后》里就一道湿漉漉的台阶,一个低头走路的人,可那台阶的对角线一拉,把孤独感扯得老长;《角落》里就一堵墙,一片阳光,一个蹲在地上的乞丐,可阳光切出的三角形,把日子的冷暖分得清清楚楚。他自己说:“镜头就像把剪刀,剪去的比留下的更重要。”

张择端画《清明上河图》,汴京那么大,他就挑虹桥那一段画:桥上小贩扯着嗓子喊,桥下船工汗珠子往下掉,路边说书的拍着醒木——乱糟糟的,可北宋那股子烟火气全在里头了。这就叫会“割肉”,留下最精道的那几块,菜才能出味儿。

老南京人烧菜讲究“君臣佐使”,可有人偏不,炒个青菜恨不得把葱姜蒜辣椒全往锅里倒,结果啥味儿都显不出来。雕塑界也有这样的,雕个《西游记》,孙悟空的金箍棒上刻满花纹,猪八戒的肚子上缀满铃铛,看着花哨,可连谁是主角都分不清了。就像现在有些摄影,恨不得把假山、喷泉、红花、绿树全堆在画面里,看着倒热闹,可瞅半天不知道要讲啥,跟庙会挤得挪不动脚似的,啥趣儿都没了。你说,这是不是舍不得“下刀子”的缘故?

向日葵 梵高作

向日葵 梵高作

画的都是“自个儿”

梵高画《向日葵》,花瓣拧成一团,黄得跟要烧起来似的。懂画的人说,那哪是画花,是他心里的火没处搁。八大山人画鱼,鱼眼睛翻着白,冷冷地瞅人,那股子孤劲儿,不就是他自己的心思嘛。

雕塑家亨利·摩尔雕《斜倚的人体》,石头凿得坑坑洼洼,像被风吹了千年的山岩。他说:“我雕的不是女人,是我小时候在约克郡看的那些山,躺着,喘着气,老得跟时间一样。”你站在那石头前,真能觉出点大地的心跳,那是他把自个儿的乡愁全凿进石头缝里了。

摄影大师卡蒂埃-布列松拍过一张《比利牛斯山的山》,就一座光秃秃的山,一道歪歪扭扭的地平线,可看着看着,就觉得那山在叹气,跟他自己颠沛半生的劲儿对上了。他说:“相机是镜子,照的是景,映的是自个儿的心。”

王羲之写《兰亭集序》,笔锋忽快忽慢,墨色有浓有淡,那是喝高了,心里的快活顺着笔尖淌出来了。后来有人照着描,字是像了,可那股酒气和笑声没了,跟古玩大市场卖的仿真玉佩似的,看着亮,没那点温润劲儿。

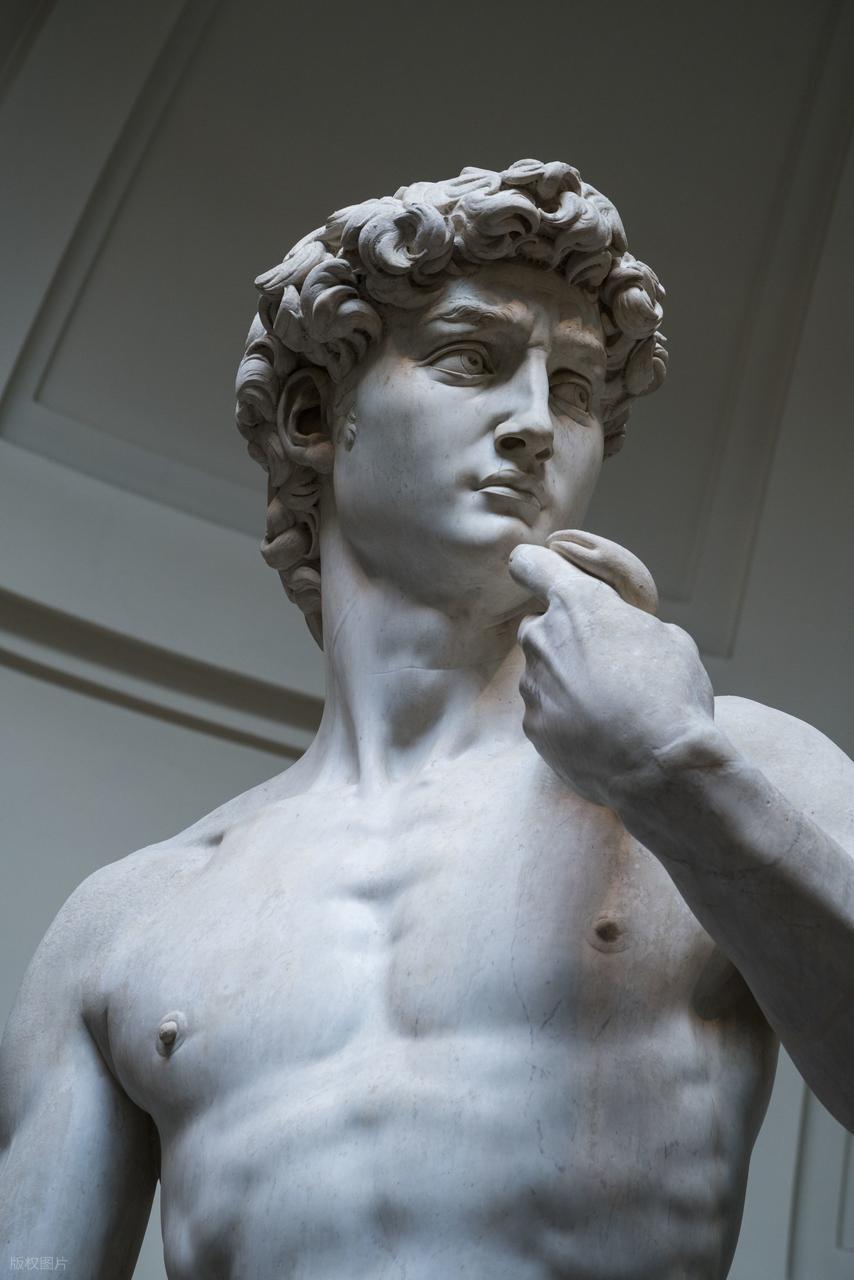

有些文章,辞藻堆得跟八宝粥似的,啥华丽词儿都往里放,可读完跟没读一样,因为里头没他自己的心跳。雕塑也有这样的,照着画册雕《大卫》,肌肉雕得比米开朗基罗的还“标准”,可就是缺了点那股子跟命运较劲的狠劲儿,因为雕的人自己都没尝过啥叫“不服输”。你有没有过写东西,明明用了好多好词,可就是不打动人?

米开朗基罗雕塑作品

练眼先得“练心”

想练出这本事,就俩字:多看,多想。

多看,就是像齐白石瞅虾那样,把一样东西瞅透。就说咱南京的老城墙,有人就觉得是堆砖头,有人却能看出每块砖上的刻痕里,都藏着当年工匠的汗珠子;秦淮河的水,有人只当是条河,有人却能看出晨雾里是水墨画,暮色里是婉约词,桨声灯影里全是故事。

搞雕塑的就得这么看石头。米开朗基罗说:“我在采石场里看石头,就像在人群里看朋友,有的石头天生就该站着,有的就该躺着,我不过是把它们多余的肉剔掉。”他雕《大卫》前,对着那块被人弃了的大理石看了三年,摸了三年,最后一凿子下去,就把大卫的肩膀从石头里“请”出来了。

摄影的多看,是看光怎么爬墙,看影子怎么走路。安塞尔·亚当斯拍《月升》,在新墨西哥州的荒原上守了整整一个月,就看月亮啥时候爬起来,能正好把教堂的尖顶照得像沾了霜,把坟地里的十字架映得像在喘气。他说:“光比景重要,光里藏着老天爷的心思。”

多想,就是换个角度琢磨。苏轼说“横看成岭侧成峰”,咱看老门东的青砖黛瓦,白天瞅是商铺,晚上灯亮一片,就成了大年夜的老南京,檐角挂的灯笼,恍惚是小时候外婆家的那盏。

雕塑家贾科梅蒂总爱倒着看自己的作品,他说:“正着看,你会被鼻子眼睛骗了;倒过来,才看得出这东西是不是真的‘站得住’。”他雕的那些细杆子似的人,正着看像没长结实,倒过来看,影子在墙上歪歪扭扭的,倒像是在跟谁较劲,这就是换个角度琢磨出的门道。

摄影也得这么多想。萨尔加多拍《移民》,从不拍他们笑,专拍他们低头走路的样子。他说:“笑是给别人看的,低头时的脚印才是自己的。”那些照片里,尘土飞扬的路上,移民的脚印叠着脚印,比任何表情都更能说出“讨生活”这三个字的重量。

初学做菜的人,对着菜谱不敢差一分,盐放多少、火开多大,全按规矩来。可真正的大厨,炒个青菜就凭感觉,“多放油,火要大,煸得香香的”,就像汪曾祺写的那样,没那么多讲究,可听着就流口水——因为他把对生活的爱全揉进去了。

搞艺术也一样。初学雕塑的,拿着卡尺量模特的胳膊多长、腿多粗,雕出来跟服装店的假人似的;老手却凭感觉,雕到肩膀时,心里想的是这人扛过多少担子,肌肉就该往哪块鼓;雕到膝盖时,想的是这人走了多少路,骨头就该往哪块凸。初学摄影的,对着说明书调光圈、快门,拍出来的照片清清楚楚,可就是没魂;老手却跟着感觉走,拍老人时故意把焦点调虚点,因为“岁月本来就不是清清楚楚的”。

说到底,审美这事儿,不是艺术家的专利。咱拍张湖景的照片,写段朋友圈的话,甚至摆个窗台的花盆,都用得上。眼头活泛了,心里有谱了,手下的活自然就带了魂。就像老门东的剃头师傅,剃了几十年头,闭着眼睛都知道哪块头发该留,哪块该剃,不是靠尺子量,是靠心里那杆秤,称得出每个人头型里藏着的精气神。你说是不是这个理?

张长宁,1954年生于南京,南京大学中文系本科学历,分别在南京日报、新华传媒集团从事新闻采、编业务30年。