宗族焕彩 奕世传辉

——在广东潮汕郑氏祖祠“致敬堂”的致辞

文/姚展雄(西安老子学院副院长)

题记:

环山之水,必有其源,参天之木,必有其根!寻根觅源,慎终追远!

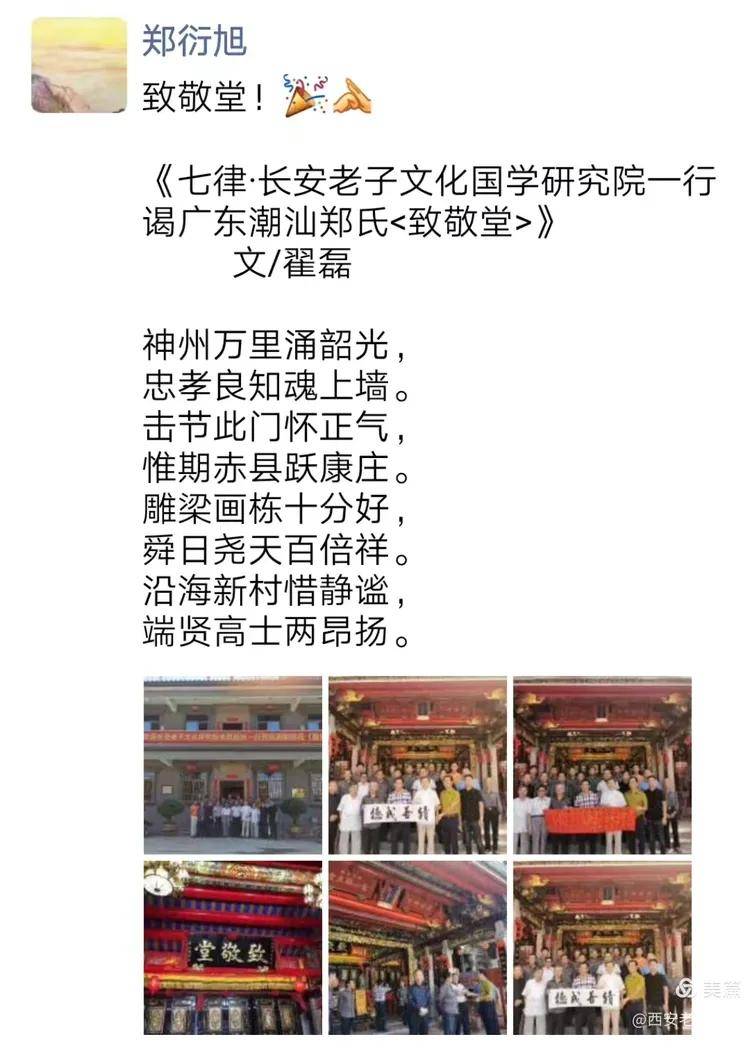

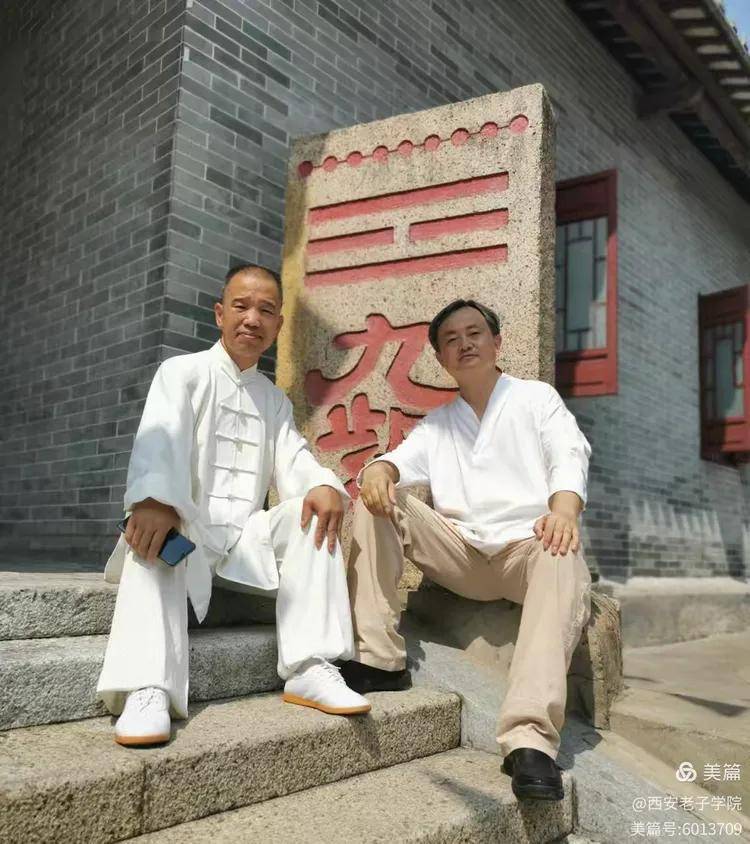

著名文化学者、西安老子学院院长李醉一行,参访拜谒广东潮阳郑氏祖祠“致敬堂”,感受历久弥香的郑氏宗祠文化,受到以爱心企业家郑衍旭先生为首的郑氏宗亲的热情接待,双方进行了深入广泛的宗祠家风文化交流。

尊敬的郑衍旭先生、各位广东郑氏宗亲大德:

上午好!

首先,感谢郑衍旭先生盛情邀请,西安老子学院在李醉院长的带领下,我们一行来到潮阳,与各位老师共同学习与交流,领略“岭海名邦”、“海滨邹鲁”的潮汕文化、祠堂文化、宗族文化这种独特的魅力,我感到非常的荣幸。

在此,对郑衍旭先生的盛情邀请及各位广东郑氏宗亲大德的热情接待表示最诚挚的谢意!

潮汕商会会长、广州市龙格派服饰有限公司董事长郑衍旭欢迎西安老子学院院长李醉一行莅临广东潮汕郑氏宗祠文化园区。

我们大家都知道,祠堂,也就是宗祠,是供奉祖先和祭祀的场所,它是我国儒家传统文化的象征。在上古时代,士大夫不敢随便建宗庙,因为宗庙为天子专有。民间建造祠堂,可追溯到唐五代时期。极至宋代,南宋大儒朱熹提倡建立家族祠堂,此风才蔓延开来。大规模的修建祠堂,则在明清两代。

广东郑氏祠堂的始祖郑升公是在南宋开始的,可谓开宗祠文化风气之先。

我国儒家文化有一个概念叫“家国一体”、或者说“家国同构”,儒家倡导“修身、齐家、治国、平天下”,先是修身、齐家,然后才是治国、平天下,齐家是在治国、平天下之前的,也就是说,没有家,哪有国?先是齐家,然后才能谈得上治国、平天下。

由此可见,祠堂在中国人心目中有着多么崇高的意义,它可以说是中华五千年传统文化的载体。

祠堂不仅是儒家文化的象征,同时,还是载道之器,它往往是城乡中规模最宏伟、装饰最华丽的建筑群体,与寺庙、古塔、古桥等古建筑群体相映成辉,是一道独特的人文景观。

郑衍旭先生作为一位成功企业家,在创造经济效益的同时,不忘初心,还致力于弘扬中华民族五千年传统文化,修建祠堂,慎终追远,丕振家风,这种精神令人钦佩,我在这里随喜赞叹!

我以前读过一本书《中国的礼乐风景》,是胡兰成写的,该书写出了中国、日本的礼乐文明之美。礼乐文明在台湾至今保存得很好,可以说,家家有祠堂。但在大陆,这种传统没有很好的保留下来,尤其在“wg”期间,祠堂被作为“四旧”遭到了破坏,这种宗族文化,这种礼乐风景,这种千年文脉,一时被斩断了、湮灭了。到了现在,随着“国学热”,中国的传统文化一阳复来,又有了繁荣的景象,从郑衍旭先生身上,从郑氏祠堂中,我们看到了这一线希望、一束曙光。

最后我敬送郑氏祠堂一副对联,以表达我们一行的敬佩之情:礼乐家声远;诗书世泽长。

谢谢大家!

西安老子学院 姚展雄

九月初四 吉日 于潮阳郑氏祖祠

《郑氏金浦系致敬堂》

郑氏金浦系是潮阳三大郑氏之一,开基始祖郑昇公于宋绍兴十五年(1145)从福建莆田返潮创业,卜居金浦至今已有874年(公元2019),后裔子孙遍布海内外,现在的郑氏金浦系是一个泱泱大族,郑昇公后裔人丁兴旺,瓜瓞绵延。

致敬堂(砖埕祠),郑氏祖祠来龙秀美,时逢盛世,由郑衍旭(廿八世)热诚倡导,与郑伟鹏、郑炳坤、郑炎坤、郑镇明等事业成就者带头捐巨资,祖祠修缮工作吉日落成,成为一道令人赞叹的文化宝地!

姚展雄:当代著名禅意散文家,西安老子学院副院长兼禅学文化专委会主任委员。姚展雄先生的禅意散文风格空灵隽永,受台湾作家林清玄影响较深。代表作《宽怀:不计较的人生智慧》《画禅》等融合禅学哲思,被学者评价为“对现代物欲社会的深刻反思”。其代表作品入选香港高中课本。

《中华姓氏通书》开宗明义道:“一个中国人,不管他在什么地方,不管他漂泊多远,编入宗谱,列入门墙,祭先祭祖,托庇于列祖列宗的福荫之下,总是他最大的心愿。”正是这种生生不息的寻根意识植根于每个家族成员的生命中、血液里,宗祠、宗谱便有了打不垮、烧不绝的世代承传的最可靠保证。

一一西安老子学院院长 李 醉