(中国时事新闻网辽宁新闻大连中心主任张添强)

2025年9月3日,北京天安门广场隆重纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周,并举办了气势磅礴、震撼人心的大阅兵,旨在铭记历史,缅怀先烈,弘扬英勇抗敌的爱国主义精神,锤炼意志,增强实力,缔造和平,开创未来。

回顾历史,中国在甲午战争中失败,国破山河碎、舰沉海防毁,导致割地赔款、丧权辱国,系国家之耻、民族之灾。国家指出:“甲午,对中国人民和中华民族具有特殊的含义,在我国近代史上也具有特殊的含义。回首我国近代史,中华民族遭受的苦难之重、付出的牺牲之大,在世界历史上是罕见的。”

梁启超感慨:“我国四千余年之大梦苏醒,实始于甲午战败、割让台湾、赔偿两百兆之后也。”不屈的中华民族凤凰涅槃,浴火重生,从失败中醒悟,于艰辛中崛起,为现中华民族伟大复兴不懈奋斗。所以,反思中国抗日战史应该向前推行至中日甲午战争始。

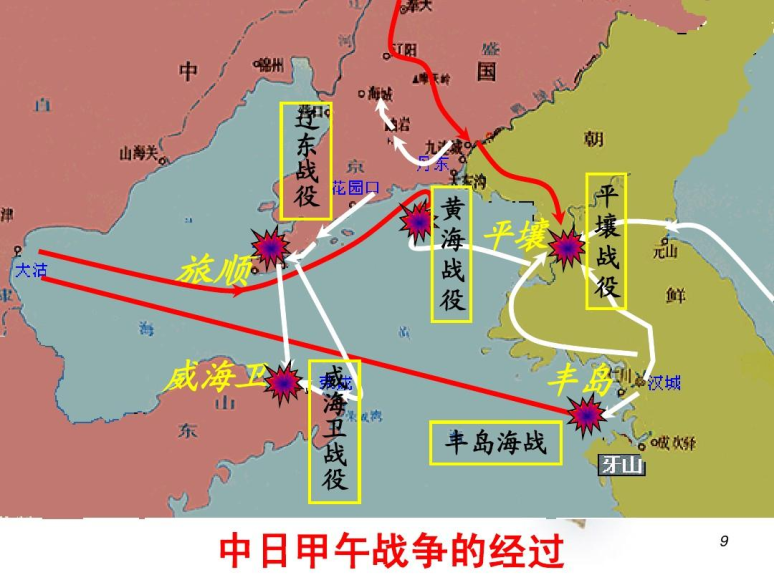

甲午战争可分为平壤战役、辽东战役2场陆地战争以及丰岛海战、威海战役、黄海战役的3场海上战争。其中,丰岛海战是一场小规模的遭遇战,由此两国宣战,揭开了甲午战争的序幕;黄海海战是是世界海军从风力推进的木帆船时代发展到蒸汽推进的钢铁时代之间发生的世界经典大海战,对世界海军发展方向和作战样式都有借鉴意义,也是中日两国综合国力的博弈,战争结局决定了两国各自的发展方向和结局;威海海战是北洋舰队消极龟缩海湾里,遭受日军占领的陆上炮台和海上军舰的夹击,导致全军覆灭的悲剧,实为清朝政府、军队溃败的结果。

我们铭记历史,缅怀和先烈,不仅要挖掘、守护先烈遗下的文物,还要“让文物说话”,把文物承载的精神内涵发扬、传递下去,以延续其历史文化价值。

2018年,庄河海域“经远”舰遗址水下考古项目被评为“十大考古新发现”,打捞出水了大量珍贵文物,重现了“经远 ”舰及舰长林永升的英勇战绩,具有重大历史价值,成为研究甲午海战的新亮点。

中央电视台报道“经远”舰水下考古新发现

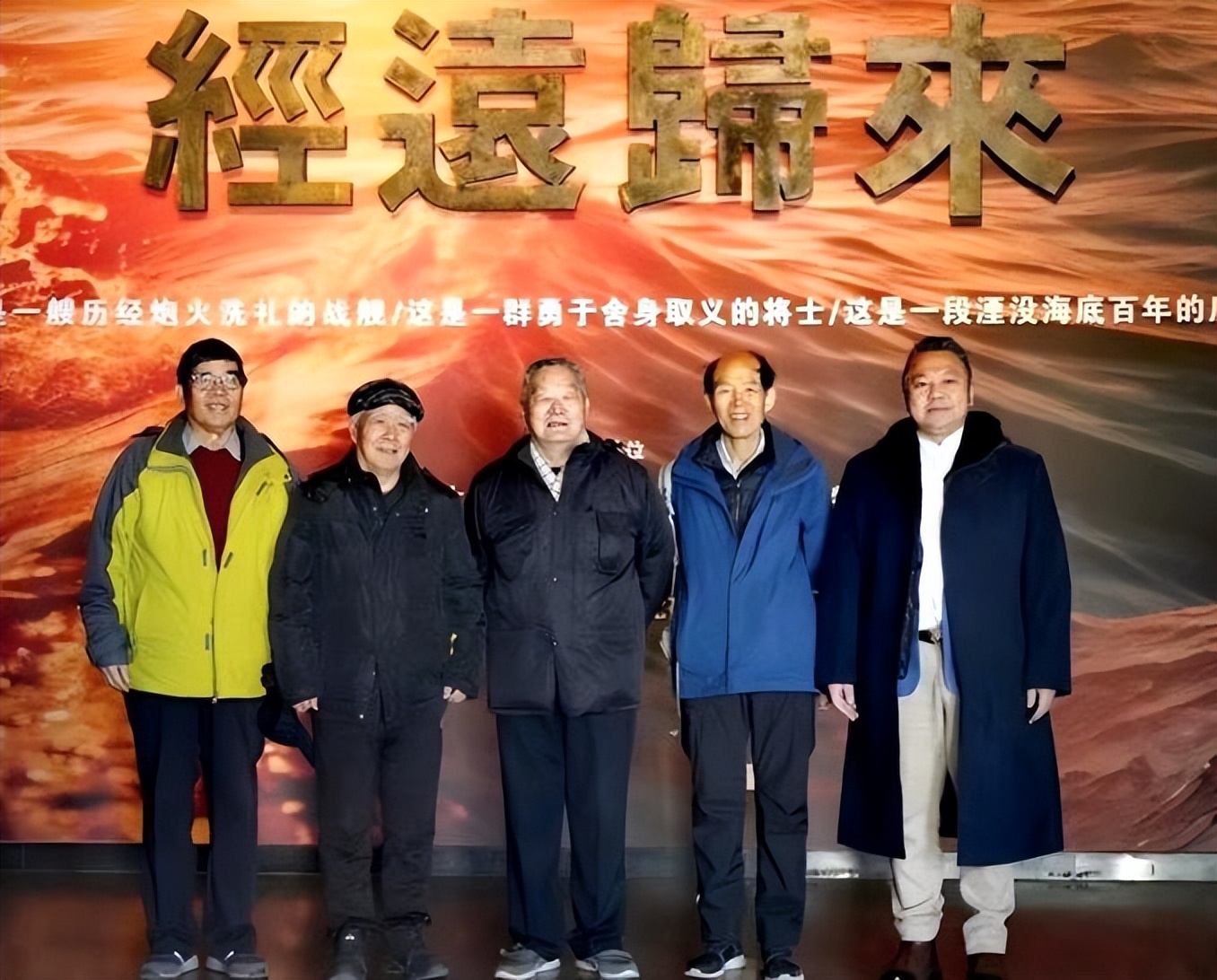

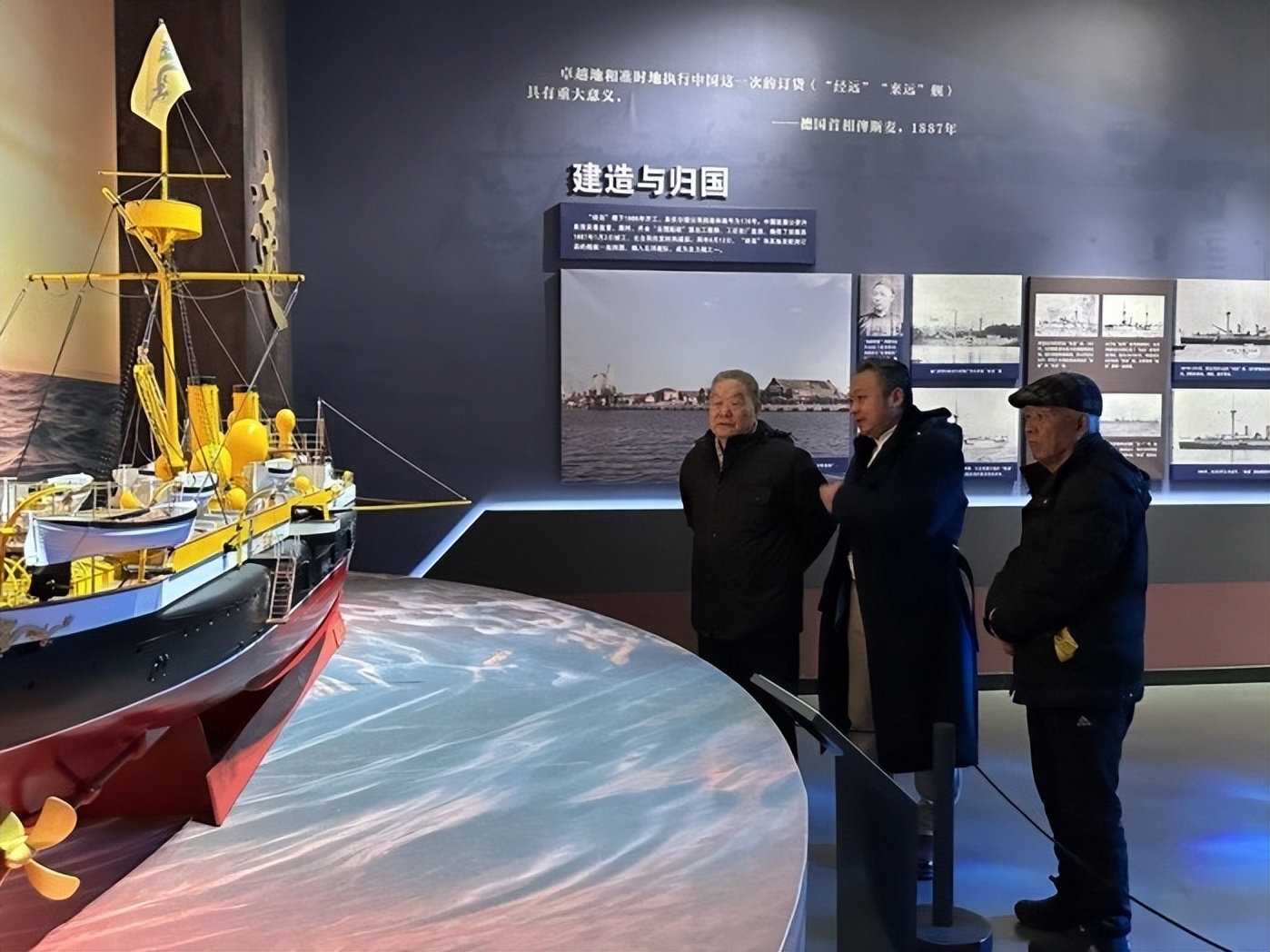

2024年末,大连博物馆和福建船政博物馆联合举办《经远归来》展览,跨越百年时空,魂兮归来话经远,见物、见人、见精神。仿佛触摸英雄战舰“经远”舰体、同英勇殉国的将士对话,聆听官兵用生命唱响的不畏强敌、血战到底的正气歌,心灵受到强烈震撼,“经远”将士的英勇事迹彪炳千秋,镌刻史册,增强了深入学习、研究“经远”舰的抗敌爱国主义精神。

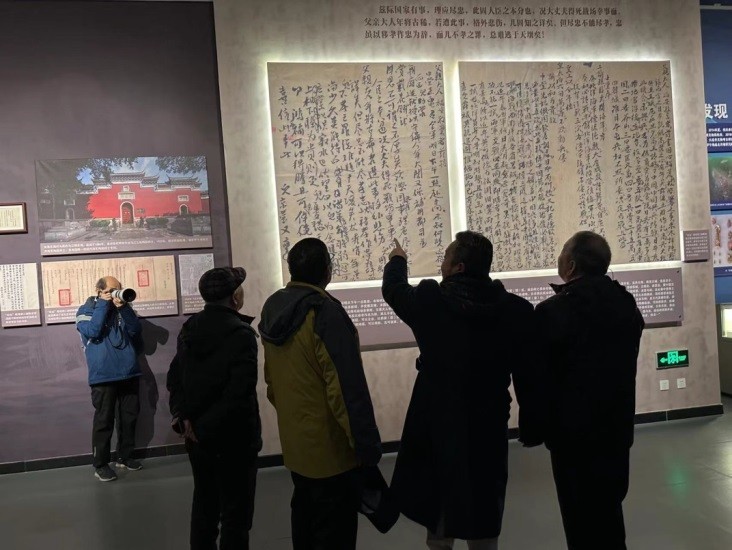

各地各界人士踊跃参观《经远归来》展览

黄海海战中,北洋舰队官兵斗志昂扬,英勇抗敌,粉碎了日军“聚歼清军于黄海”、“击沉‘定远’‘镇远’2艘铁甲舰”的战役目标。其中,“致远”“经远”两艘巡洋舰及舰长邓世昌和林永升表现英勇,战功显赫。

因历史叙述差异和电影《甲午风云》中演员李默然创造的邓世昌驾舰撞沉敌舰的艺术形象,使“邓大人”的抗敌英雄业绩家喻户晓,深人人心。但同邓世昌并肩作战的林永升及“经远”舰的战绩只被几笔带过,在纪念甲午战争的文章中很少叙述,连《福州海军世家》中也找不到林永升的名字,导致“经远”舰的光辉战绩鲜为人知。

在纪念甲午海战131周年之际,我们重温历史,系统介绍“经远”舰及舰长林永升的英雄业绩,作为牢记历史,缅怀先烈的实际行动。

一 林永升是近代海军的杰出代表,抗敌英雄的典范

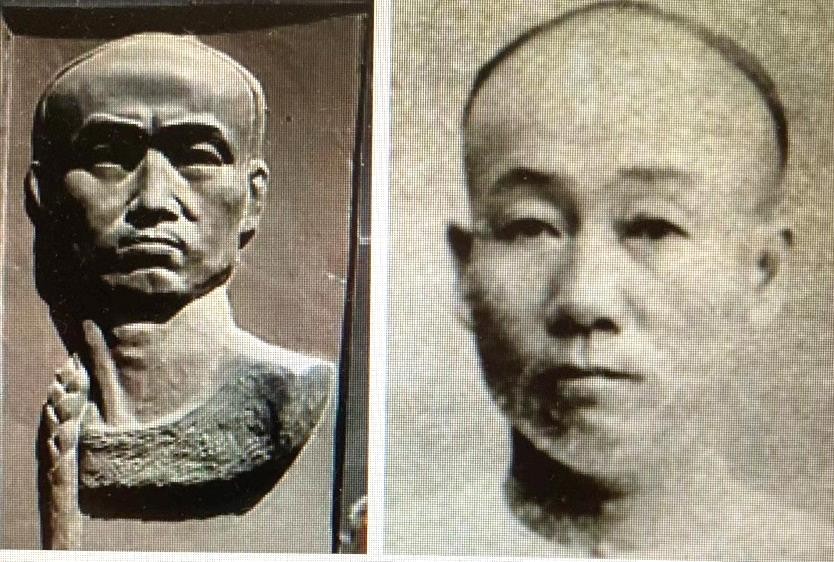

林永升像(右)及大连英雄公园的林永升浮雕(左)

林永升(1853-1894),福州船政学堂第一期毕业, 1877年奉派同林泰曾、萨镇冰、刘步蟾、严复等到英国格林威治海军学院深造,成绩屡列优等。在英国海军战列舰“马那多”号大洋实习、出访欧亚多国,回国后调入北洋舰队任“镇中”舰舰长,1887年赴英国接收“经远”舰,后升任总兵舰长,两次随北洋舰队出访日本,因带领“经远”横渡大洋归国有功,朝廷赏加“御勇巴图鲁”称号。

林永升是中国海军近代化转型时期经受西方系统海军教育,经受过大洋风浪历练,能够独立驾驶战舰进行跨洲航行的杰出代表,是集清朝洋务运动于一身的精英,浓缩着中国近代海军发展的发展历程。

在黄海海战战前,林永升率领“经远”舰日夜操练、紧张备战;临战时,下令“尽去船舱木梯,杜绝兵士退缩避匿,将龙旗悬于桅顶,以示誓死奋勇督战。”

在激战中,“经远”“致远”组成右翼编队,在弹雨中冲锋在前,掩护旗舰“定远”及“镇远”铁甲舰,猛烈炮击敌舰。当“致远”舰爆炸沉沒后,“经远”处于敌舰围攻中奋勇杀敌。

“经远”舰体多处中弹、前后甲板燃起烈火,机动十分困难,被敌舰分割、逼出阵外,“船群甫离,火势陡发”。在号称帝国精锐、由“吉野” “高千穗”“秋津洲”“浪速”4舰组成的“第一游击队”围攻,在“以1敌4”的紧要关头,林永升奋不顾身,沉着指挥,“发炮以攻敌,激水以救火,依然井井有条”。

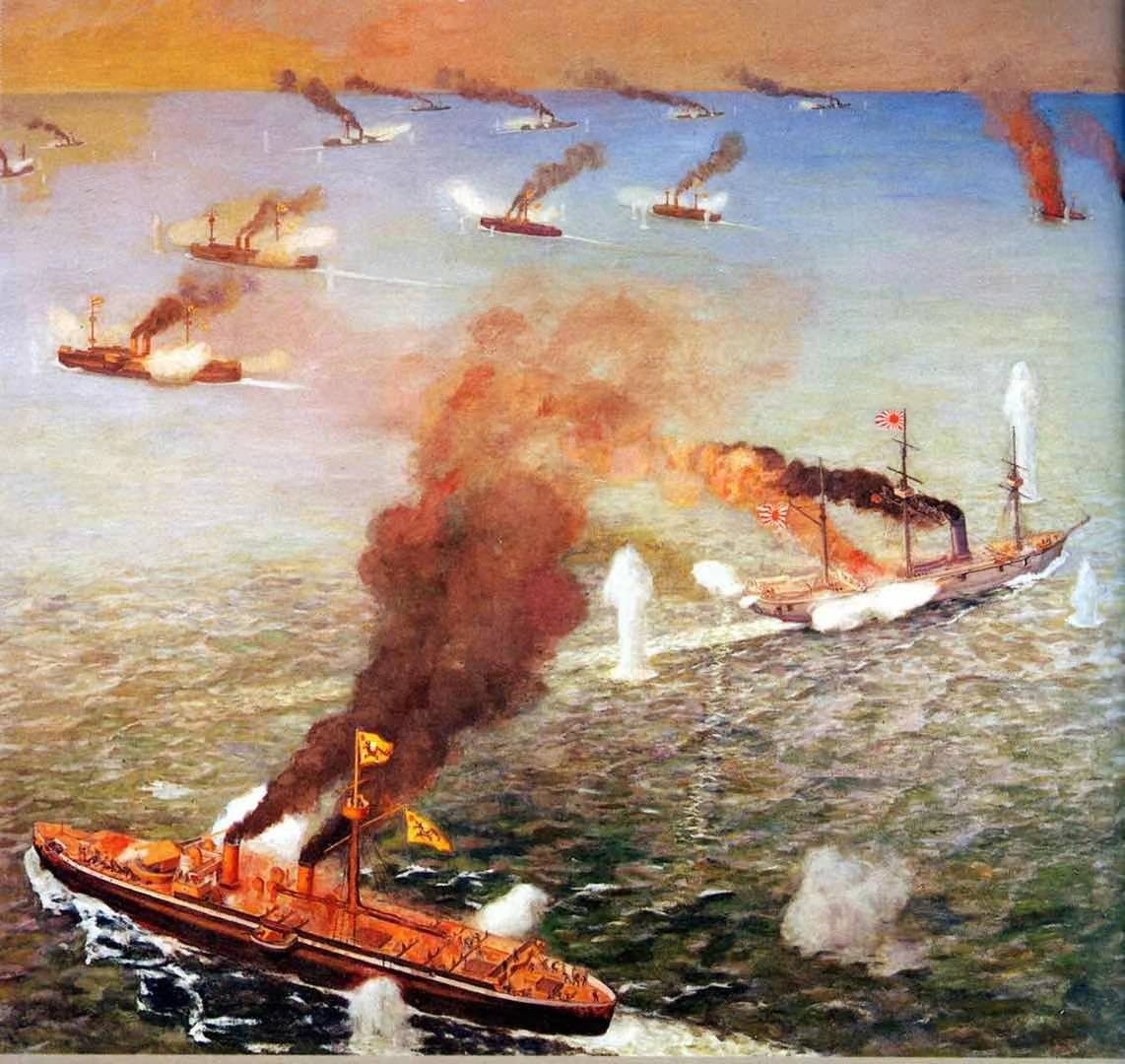

“经远”和“镇远”夹击重创日舰“比睿”号(日本名画)

在激烈炮战中,日舰“比睿”号在“经远”和“镇远”等舰夹击下中炮重创,林永升下令组织“跳傍队”,“鼓轮追之,欲击使沉或擒之同返”。虽然未能击沉“比睿”,但迫使其挂出“本舰火灾退出战列”后逃离战场,彰显“经远”官兵在战斗中压倒敌人的英雄浩气。

“经远”在实力悬殊逆境中“猝为日舰所环攻,船身碎裂”,舰长林永升“中弹破脑而亡。”林永升是整个甲午海战中唯一壮烈战死在指挥岗位上的指挥员。

战后,清廷盛赞林永升舰长在战斗中“争先猛进,死事最烈”“是役临阵之勇,奋不顾身,以公与邓壮节公为最”;特御准将邓世昌、林永升同按提督(将军衔)例从优议恤,并追赠“太子少保”誉称。

二 “经远”是甲午海战的英雄战舰 抗敌殉国的英雄群体

英雄战舰“经远”号巡洋舰

国家指出:“一个有希望的民族不能没有英雄,一个有前途的国家不能没有先锋。”在甲午海战中,“经远”舰是爱国抗敌的先锋,抗敌殉国的先烈就是英雄。

官兵团结爱国 奋勇抗敌卫国

舰长林永升为人淳厚善良,尊重、爱护属下官兵,性和易、不辱人,深得部属拥戴。海战爆发后,林永升“督励士卒,朝夕操练,讲求职守之术;以大义晓谕部下员弁、士兵,闻者咸为感动”。他团结官兵,激发爱国热情,同仇敌忾,誓死保卫祖国,为英勇抗敌、血战疆场夯实了思想基础,战场上浴血奋战、誓死卫国。

2. “经远“在海战中作战时间最长

甲午海战12时20分始,“经远”“致远”编队在旗舰“定远”“镇远”右翼协同作战,不断用主炮轰击敌舰,浴血奋战至17时30分沉没殉国,激战长达5小时多。日本舰队先行退离战场,在我舰队追击下结束海战。

激烈炮战中的“经远”舰

激战中发挥了重要作用。

在激烈海战中,“经远”遭受敌军“第1游击队”4艘军舰围堵攻击,林永升沉着指挥“经远”舰边打边向西运动,吸引敌4艘主力舰远离“定远”“镇远”,缓解了遭受敌舰环击的处境,以便从容进行损害管制、扑灭甲板烈火,集中大口径主炮打击日舰。

发扬不怕牺牲、前仆后继的战斗精神。

在激烈海战中,舰长林永升“中弹阵亡”,大副陈策接过指挥杀敌中弹殉国,二副陈京莹冲上舰桥继续指挥直至牺牲,三副李在灿阵亡在指挥岗位上。在短短一个小时里,“经远”舰的指挥员前赴后继,牺牲殆尽,壮烈情景海军罕见,镌刻于世界海军史。

一艘军舰、一位舰长,浓缩中国近代海军的崛起与衰亡历史,折射中国人民英勇抗敌的民族精神,铸造了中国海军英勇抗敌、血洒疆场的军魂,是中华民族不朽的传统和无价的财富。

三,大连是甲午海战的主战场,留存最为丰富的甲午海战遗迹

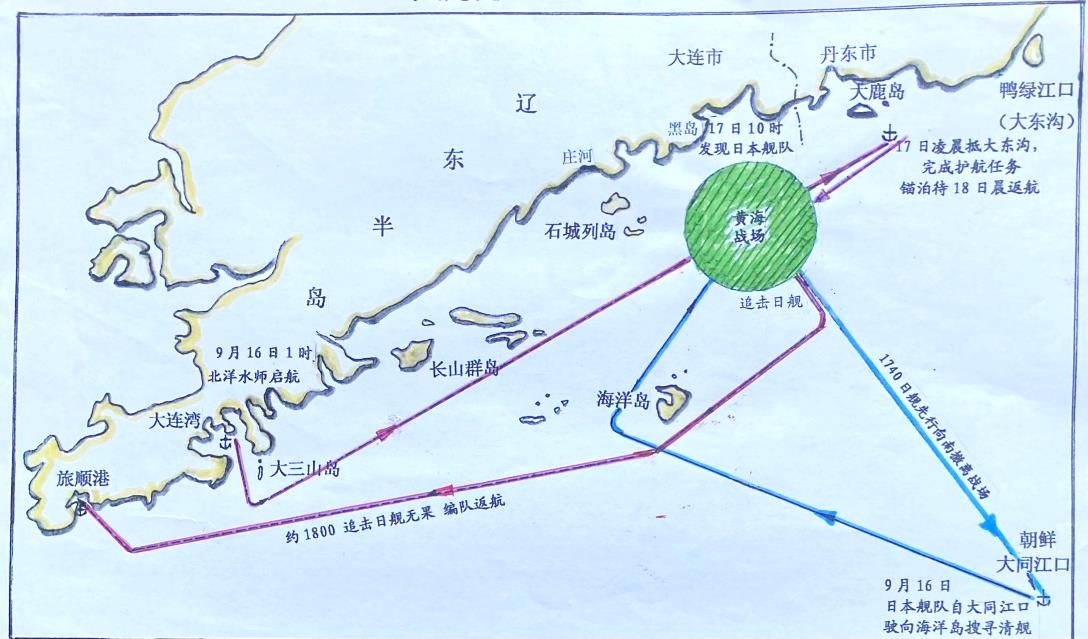

黄海海战过程示意图

大连是黄海海战主战场

以史为鉴,事实为据,大连在甲午海战中的特殊地位具有重要历史意义。

131年前的9月17日,北洋舰队10余艘军舰的铁锚上携带着大连乡土从大连湾启航,驶向鸭绿江口的大东沟执行为运兵船护航任务。

在返航旅顺途中,遭遇设伏在海洋岛西侧的日军联合舰队偷袭,两军在大鹿岛和海洋岛之间发生了震惊世界的大海战。北洋舰队的始发港、主战场和返回港都在辽南大连海域里。

至今,国内外史料大多称其为“大东沟海战”,这是一个流传久远的不当冠名,源自官方误称和英国的不实记载。据查证:海战结束,舰队指挥员丁汝昌致朝廷的电报称:“昨日在大东沟外与日船开仗。”五天后发给李鸿章的战报上直接称“大东沟海战” ;1898年英国《在龙旗下―甲午战争亲厉记》批露:“第一批到达英国有关这次战事的报告,将其误称为鸭绿江之战,断言这次战斗发生在鸭绿江口外。”

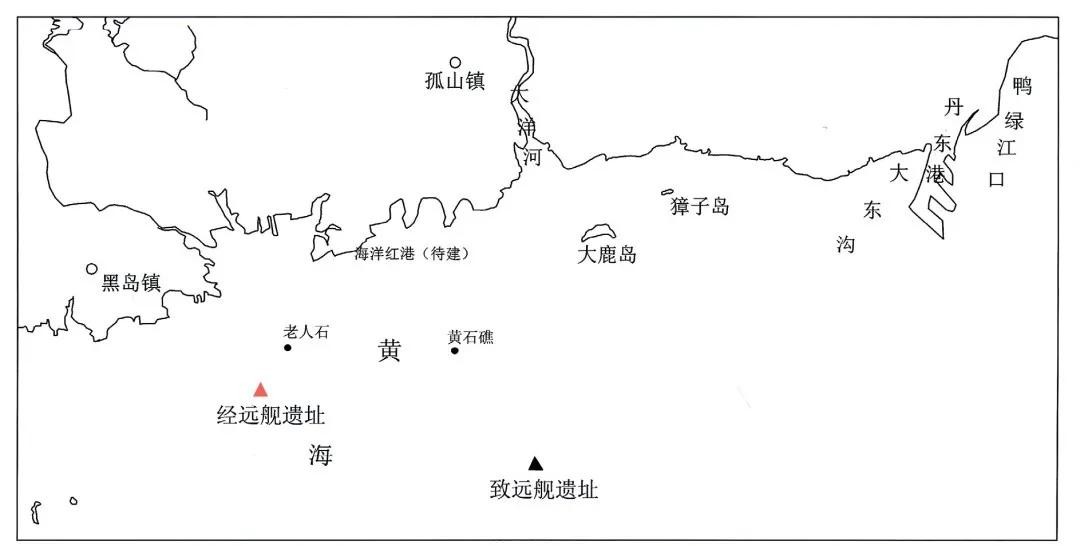

经考古实证:“经远”舰沉没在大连市庄河老人石以南海域,距离大东沟直线距离55公里(30海里),距离大鹿岛37公里(20海里),距离“致远”沉舰26公里(14海里)。而且,海图显示“致远”舰的沉没位置也在大东沟西南的大连海域之内。

“经远”沉没位置远离大东沟数十海里

严格地说,甲午3场海战皆发生在黄海,当前的冠名混用了作战海域“黄海”和“丰岛”“威海”两个作战地点,应该统一按战争发生地分别冠名为丰岛海战、大连海战和威海海战为宜。

鉴于已经约定俗成习惯地将大连海战称为“黄海海战”,也应知晓其主战场发生在黄海北部的大连海域,以准确认定海战的实际位置。

2.“经远”沉舰是唯一保存完好的历史名舰

经过水下考古探摸证实:“经远”舰体倒扣在大连庄河海域,大部分舰体深陷海底淤泥。舰体底舱损坏比较严重,但甲板上武器、生活住舱保存完整,舱室内遗留较多将士遗骸和各种文物,是甲午海战唯一存留弥足珍贵的历史文物。

打捞是出水的“经远”舰铭牌

沉入海底的“经远”舰

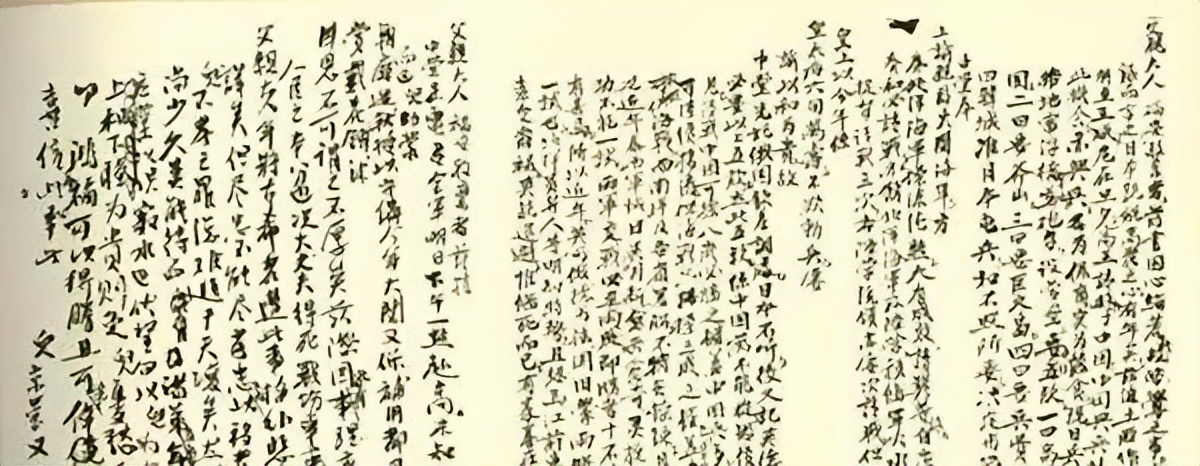

3.“经远”烈士留存的绝笔家书

陈京莹烈士系天津水师学堂第一届毕业生,1887年随舰长林永升赴德国接带“经远”舰,尽心尽力帮同驾驶,回国后充任“经远”驾驶二副,后擢升千总。1894年,在甲午海战中壮烈牺牲,年仅32岁。

陈京莹在“经远”舱室里书写绝笔家书

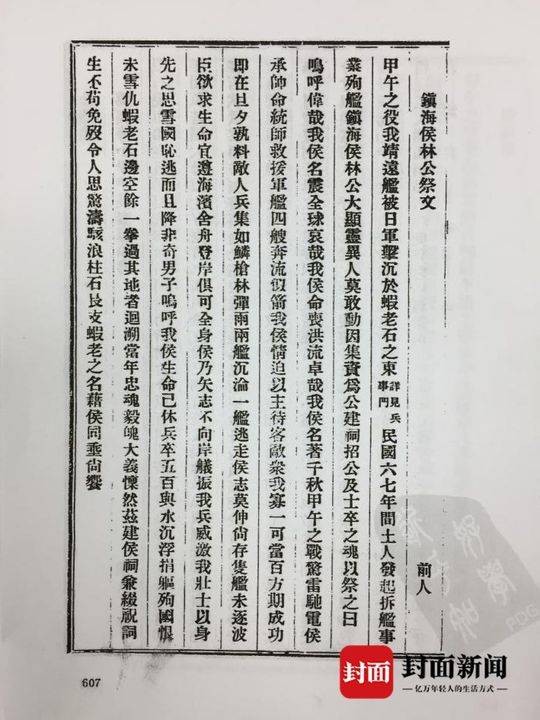

2018年7月,在“经远”水下考古调查时,在提取遗物标本中发现了陈京莹在“经远”舰住舱里写给父亲的绝笔家书,表白了逢“千古家国事、忠孝实两全”的艰难时刻,坚定“兹际国家有事,理应尽忠,此固人臣之本分也,况大丈夫得死战场幸事耳”“但尽忠不能尽孝,忠虽以移孝作忠为辞,而儿不孝之罪,总难逃于天壤矣!”

这封临战前的珍贵家书,呈现了以陈京莹为代表的“经远”官兵尽忠殉国的爱国军人光辉形象,用生命和鲜血书写了可歌可泣的历史篇章,让人读之潸然泪下。百年前跨越时空的家书留下了极为珍贵的文字史料,永远被后人铭记和传颂,激励爱国主义情怀。

陈京莹家书原文

观众在展览墙上吟诵陈京莹家书

4. “经远”小遗物见证大海战

“经远”舰打捞出水的几件残留文物,虽然体积不大,但文物价值极大。

上图,是一段在大火燃烧中突然入水、炭化了的甲板遮阳棚的支架残体,证明“经远”舰是在烈火熊熊燃烧中急速沉没的。

下图,“经远”官兵在舰体燃烧、即将倾覆的险境中,因军舰大角度倾斜已经无法射击,只得利用手中仅有的轻武器继续射杀敌人,表达了从容赴难,血洒疆场的战斗作风和英雄气概。

“经远”舰打捞出水的残留物件

5.庄河县志印证海战历史

1921年印行的《庄河县志》准确记载了“经远”舰的沉没位置:在庄河黑岛海域以南“虾老石东八里”处。

庄河人民从战斗中幸存、被渔民救援上岸的“经远”官兵讲述的林永升英勇战绩,十分崇敬,尊称林永升为“侯”,赞誉他的卓越战功:“呜呼!伟哉我侯,名震全球;哀哉我侯,命丧洪流;卓哉我侯,名著千秋。” 这是国内唯一记载黄海海战和高度评价林永升舰长的地方县志。

《庄河县志》镇海侯林公祭文

三.不忘甲午国殇,传承英烈精神

一个国家的文化遗产和当地人民密不可分,历史人物的人文底蕴、保护价值在于当地人的参与。铭记历史,挖掘历史资源,祭奠牺牲英烈,弘扬甲午精神,丰富海洋文化,是当代国人和大连人的共同责任和历史担当。

1. 庄河人民目睹了黄海海战全过程,曾在老人石海面救起了16位幸存的“经远”官兵,他们把英雄林永升当作海上“守护神”,以崇敬和感恩的心情建立庙宇顶礼膜拜,薪火相传。

1994年纪念“黄海海战”100周年,庄河人民在鳌头山上修建了全国唯一的林永升全身塑像,以铭记“经远”号及舰长林永升舰的爱国抗敌光辉业绩,丰富了甲午文化。由辽宁省委副书记 、大连市委书记曹伯纯提名“林永升”,确定为辽宁省爱国主义教育基地。

矗立在庄河黑岛的林永升塑像

2.全国人民和连各界人士举行多次“经远”舰专题研讨会,为挖掘、辩正甲午文化,研讨考古文物的现实意义,弘扬先烈精神,传承革命传统,激励爱国情怀,为振兴中华努力奋斗。

大连各界多次举办甲午海战研讨会

3. 每年9月17日,大连民众和各地宾客在黑岛林永升雕像前隆重举办黄海海战祭念活动,以铭记历史,弘扬英烈爱国情怀和英雄气概,激励爱国斗志,坚定反对侵略、捍卫国家主权,成为传统的祭奠仪式。

祭奠公众在林永升雕像前合影

4.庄河市黑岛人民敬仰和感恩英豪林永升及英雄战舰“经远”号,建立宣传甲午海战长廊,向国人、宾客热情宣传甲午海战中“经远”舰和林永升舰的战卓越功勋,忠烈流芳,传颂不泯。

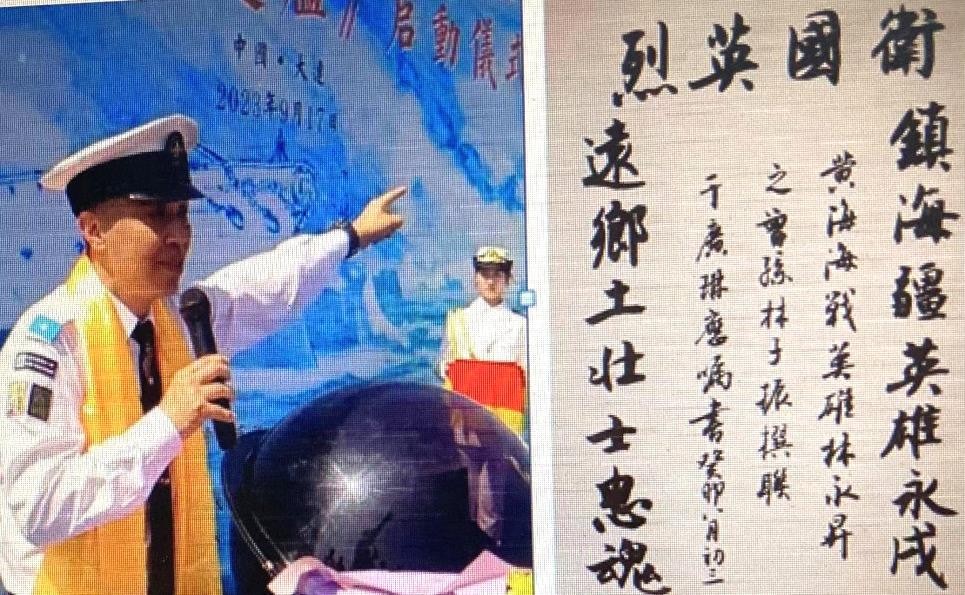

5.林永升后人祭奠先烈。林永升将军曾孙林子振多次从英国归来,代表后辈祭奠卫国英烈。撰写对联:卫国英烈,镇海疆英雄永戎,远乡土壮士忠魂。

林永升曾孙林子振祭奠先辈英烈

6.将祭奠先烈形式从陆上延伸至海上,隆重举行海祭,隔水英烈对话,诉说百年哀思。为传统的庄河海祭赋予现代元素,丰富了甲午战争文化。

自2023年始,来自全国各界人士,驾船前往海战场,在“经远”舰上方举行隆重海祭,宣读祭文、敬献祭酒、撒献鲜花,以铭记历史,缅怀先烈,珍爱和平,开创未来,将庄河海祭办成为中国人民祭奠英烈的传统仪式。

在“经远”舰上方向英烈宣读祭文、祭酒、敬献花瓣

四.履行法律责任,国葬甲午英烈

跨越百年不忘历史,隆重祭奠甲午英烈,不只是表达悠悠思念,更是挖掘、传承、弘扬先烈的爱国抗敌精神,使英烈精神薪火相传,济世流芳,实现中华民族复兴,谱写新的璀璨华章。

9月10日,我国派遣1架运-20军用运输机在4架歼-20伴航下,从韩国接回第12批在韩志愿军烈士遗骸,国家用最高礼遇迎接英雄回家,以国葬仪式安葬在沈阳抗美援朝烈士陵园,以尊崇烈士,告慰英灵,铭记历史,千秋祭拜。

2018年5月1日,《中华人民共和国英雄烈士保护法》正式实施,以“加强对英雄烈士的保护,传承和弘扬英雄烈士精神、爱国主义精神,激发实现中华民族伟大复兴的强大精神力量”。“国家和人民永远尊崇、铭记英雄烈士为国家、人民和民族作出的牺牲和贡献。”

“近代以来,为了争取民族独立和人民解放,实现国家富强和人民幸福,促进世界和平和人类进步而毕生奋斗、英勇献身的英雄烈士,功勋彪炳史册,精神永垂不朽”“英雄烈士事迹和精神是中华民族的共同历史记忆和社会主义核心价值观的重要体现”“国家建立并保护英雄烈士纪念设施,纪念、缅怀英雄烈士。”

“国家保护英雄烈士,对英雄烈士予以褒扬、纪念,加强对英雄烈士事迹和精神的宣传、教育,维护英雄烈士尊严和合法权益”“安葬英雄烈士时,县级以上人民政府、军队有关部门应当举行庄严、肃穆、文明、节俭的送迎、安葬仪式。”

依照国家法律,为英雄烈士修建永久性纪念设施,“在清明节和重要纪念日,机关、团体、乡村、社区、学校、企业事业单位和军队有关单位根据实际情况,组织开展英雄烈士纪念活动”,是各级政府和全国人民的共同承担的法律责任。

今天,在威市海刘公岛建有中国近代海防设施最完整、规模最大的“中国甲午战争博物院”;在丹东市东港建有“甲午海战博物馆”,在大鹿岛建有“甲午海战无名将士墓”和“邓世昌墓”,作为爱国主义教育基地。

然而,作为甲午海战主战场的大连市,却沒有一处纪念甲午海战的文化馆所,“经远”百多名英烈的遗骸至今浸泡在冰凉的海水里,令国人关切和深感缺憾。

“不忘历史才能开辟未来,善于继承才能善于创新”。甲午英烈抗敌卫国,殉国黄海,今天山河锦绣,只待归人。让我们依照民族传统和国家法律,以国之名尊崇烈士,迎接英雄出水,举行国葬,入土为安,以慰藉英灵,国民祭奠。

为了铭记历史,传承甲午战争爱国抗敌的民族精神,搭建宣传甲午精神的新平台,固浩气而壮山河,留英光以争日月,使家喻户晓、传颂千秋,促进大连历史文化名城建设,为实现伟大民族复兴梦努力奋斗!

根据当前实际情况,重点抓好“1像1墓2馆”建设和拍好1部电影、创建甲午祭海两项活动。这是一项重大的综合性历史文化建设工程,牵涉面广、头投入资金大,需要各方努力才能实现。

重建林永升烈士永久性全身雕像

《英雄烈士保护法》指出:矗立在各地的英烈纪念碑,是中国人民和中华民族争取民族独立解放、人民自由幸福和国家繁荣富强精神的象征,是国家和人民纪念、缅怀英雄烈士的永久性纪念设施。纪念碑及其名称、碑题、碑文、浮雕、图形、标志等受法律保护。

1994年在庄河鳌头山上建立的林永升全身塑像因久远而变形、部分损坏,急需重新设计,更新为石质的永久性全身雕像,供国人缅怀英雄,永世瞻仰。

建造1座“经远”舰烈士墓

“经远”官兵在黄海海战中英勇杀敌,舰沉与沉,视死如归,只有16名幸存者在老人石海面被渔民救起,百多名官兵壮烈殉国。

“经远”甲板上层的官兵大多坠亡大海,机舱里近百名官兵随舰沉没。黑岛人民把漂向岸边的一些遗体集中就地掩埋在岸边两个土坟中。在“经远”舰水下考古时,在抽沙采样中出水了一些烈士遗骸,现在存放在中国水下考古队的库房中。

打捞出水的“经远”先烈部分遗骸

依照《英雄烈士保护法》,国家以及大连市有责任尽快将浸泡了百多年的“经远”英烈遗骸早日打捞出水,同散落于多处的英烈遗骸合并一起,建造“黄海海战烈士墓”,实现入土为安的民族传统。并在墓碑上镌刻全体烈士英名,以便后人世代奠祭,慰勉忠魂。

创建“经远舰遗迹纪念馆”和“黄海海战博物馆”

大连各界热烈讨论“经远”博物馆建设事项

经过社会各界多次召开研讨会,对建造黄海海战纪念馆有着较为一致的看法:根据现代科技手段和“经远”舰离岸较近、水深较浅的环境特点,可以打造一座全国唯一的水下“经远舰遗迹纪念馆”,既完整地保存“经远””沉舰原貌,又可以跨越百年历史、直接观察甚至抚摸英雄战舰的舰体,震撼民族,万世尊崇。

而在水面上建立1座“甲午海战博物馆”,以黄海海站为主体,展示甲午海战全貌。

4.创建“经远”舰海祭仪式

海祭是对海洋上英雄、偶像进行祭奠的民俗文化,通过海祭,以鲜花老酒传真情,浩瀚碧海寄哀思的一种古老祭奠活动。我国代表性的海祭有福建莆田举行的“纪念妈祖羽化升天周年海祭大典”,是一种延续千年的祭祀民俗文化,鼓乐齐鸣,海螺长鸣,热闹非凡。

庄河海域具有全国独有的“经远”沉舰的历史资源和祭奠活动的传统,我们将其丰富、规范,固化成为传承甲午精神、具有海战特色的海祭,打造成“南有莆田海祭、北有黑岛海祭”的中国特色海洋盛典,办成全国爱国主义教育基地。

5.拍好一部《经远》电影

林永升曾孙林子振向《经远》出品人授予委托书

长影开启电影《经远》创作活动

经过多方论证,决心采用现代技术,拍摄1部电影力作《经远》(暂名),以弘扬以林永升为代表的爱国抗敌精神,激励中华民族的爱国精神和抗敌斗志,将“林大人”的光辉形象震撼国人,使“经远”英雄战绩家喻户晓,对当代人民具有重要教育意义。

林永升后裔林子振代表亲属授权长影及出品人独家创作《经远》文学剧本和摄制同名电影,在2023年,开启了电影《经远》的创作活动,决心创作一部能够鼓舞国人和海军官兵的海战大片奉献给广大观众。

黄海之役,震惊世界。功勋战舰,抗敌殉国,漫挥天下泪;英雄舰长,血溅黄海,足壮海军威。蓝水淹忠魂,山河盼亲归,祖国不会忘记!人民不会忘记!历史不会忘记!

【未经作者授权,转载与搬运文图需注明出处】