三、城隍神的人格化

城隍信仰,其源头可追溯至周代对城墙与护城河的祭祀,这一祭祀对象便是《礼记》中“天子八蜡”里的水墉神。《礼记·郊特牲第十一》记载:“天子大腊八,伊蓍氏始为蜡。蜡也者,索也。岁十二月,合聚万物而索飨之也。”那么,“大蜡八”具体所指为何?郑玄注解称:“所祭有八神也。”许慎在《说文》中亦提到:蜡“从虫昔声……曰年终祭名者矣。”

其指的是农夫在年终时所要祭祀的八种神灵,它们分别为:司蔷、百种、农神、邮表、禽兽、土方、水墉、昆虫。其中,水墉指代的是农田里的沟渠,位列第七,即水渠神。后来,随着古代城市规模逐渐扩大,需要修筑城墙并挖掘用于护城的城塹壕沟。无水的城塹称作“隍”,有水的城塹则称作“池” 。

城隍”的表述最早可追溯至《易经》泰卦的六爻辞:“城复于隍,勿用师。自邑告命,贞吝。”其含义为,城墙崩塌,掩埋了城堑壕沟,此时不宜兴兵作战。需即刻向邑官报告,着手修筑城池,切不可吝惜钱财。 而“城隍”这一词汇,首次明确出现于班固所著的《两都赋序》之中:“京师修宫室,浚城隍。”

在民众的原始崇拜观念里,认为但凡与人类生活息息相关的事物,皆存在着神灵,正所谓“举头三尺有神灵”“人在做,天在看”,这其中也蕴含着“天人合一”的思想。

据《五礼统考》记载:“功施于民则祀之,能御灾捍患则祀之。”城池在抵御敌人侵犯以及防范猛兽袭击,保障一城百姓安危方面,有着不可磨灭的功绩。于是,原本位列第七的水墉神(沟渠神),便被破格提升为“城隍神”,摇身一变成为主宰一方的冥界尊神。

“神”,实则是被神化了的“人”。中国神话的起点是人,终点亦是人。中国人始终受着群体中那些最先觉醒、最为勇敢的杰出者的恩泽、庇护、引领与影响。这些人,被民众自发地视为、推崇并尊奉为“领袖”。历经历史的洗礼,长此以往留存下来的,便升华成为“神灵”。

神由人创造,圣者即为神。他们从群众中来,为人民服务,正所谓“惟斯人,吾谁与归!”故而,中国古人从不肯赋予神灵凌驾于人民之上的绝对权威。这种“吝啬”,正是“中国神”与“西方救世主”的本质差异所在。从根本而言,它们分属于不同阶级,各自为所属阶级服务。

城隍神,历经从自然神向人格神的逐步演变。在传统社会里,那些英雄人物凭借非凡事迹,在人们心中留下了难以磨灭的印象。

民众皆期望他们即便身死,其英灵仍能继续庇佑百姓——化作一城之城隍,守护一方平安。汉代的纪信,便是城隍由自然神向人格神转化的杰出代表,堪称城隍神人格化的典范。

据《长安县志·王曲城隍庙会》记载:纪信,乃汉朝安汉县人士,为最早追随刘邦起事的大将之一,亦是西汉开国将领。他英勇善战,且对刘邦忠心耿耿,故而深得刘邦信任。纪信还有一显著特点,其身形与容貌皆与刘邦极为相似。在危急时刻,他甘愿舍身救主。

公元前204年,刘邦率军率先攻入咸阳,秦朝就此覆灭。之后,刘邦派兵驻守函谷关,意图阻拦项羽入关。不久,项羽兵临函谷关,见刘邦已先其进驻咸阳,顿时怒不可遏,挥军猛攻函谷关。刘邦的将士难以抵挡,只得弃关而逃。刘邦自知无力与项羽抗衡,便主动提出前往鸿门向项羽谢罪。

项羽原本有意放过刘邦,然而其谋士范曾却命武士项庄以舞剑伴酒助兴为由,实则企图趁机诛杀刘邦。这便是著名的“鸿门宴”,衍生出“项庄舞剑,意在沛公”的典故。相传,楚汉相争之时,刘邦被项羽围困于荥阳。彼时城内物资匮乏,粮草殆尽,城破在即。

在此危急关头,纪信献上诈降之计。于是,汉将纪信身着刘邦服饰,乘坐龙辇假扮汉王,从东门出城向项羽投降。而真正的刘邦则乔装成普通百姓,趁机从西门溜出,成功突出重围。

项羽旋即察觉自己上当受骗,顿时恼羞成怒,下令将纪信捆绑于大树之上,施以火刑,致使纪信命丧火海。纪信以生命淋漓尽致地诠释了何为忠诚。刘邦夺得天下后,追谥纪信为“忠勇公”,还特意从阆中划出纪信的家乡单独设县,赐名“安汉”(即如今南充市的西充县),寓意“安定大汉”,以此彰显纪信的卓著功劳。

紧接着,刘邦又封纪信为十三省都城隍,于长安的王曲修建庙宇、设立祠堂,每年农历二月初八举行祭祀仪式,此后逐渐演变成庙会。这一传统距今已有两千余年,比三国东吴芜湖城隍庙的城隍爷周瑜公瑾,还要早四百年。

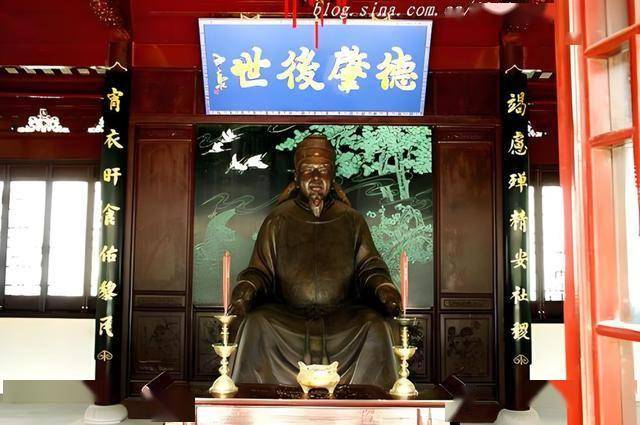

这座由皇帝敕立的祠庙,位于如今河南省焦作市墙南村。“华夏国保,山阳故城,汉阙墙南,城隍古庙”,此庙被公认为中国历史上第一座城隍庙,供奉着首位皇封城隍神——纪信。

三国至两晋、南北朝时期,城隍信仰活动日益活跃,民间祭祀持续呈现兴盛之态,已然形成蔚然成风之势。在此期间,地方官府会在每年固定时期,或是当地方遭遇旱涝等天灾之际,代表一方百姓举行祭祀城隍的仪式。

城隍神在大唐时期逐渐兴盛。唐初,李家王朝为扩大本族影响力,巩固家天下的统治地位,皇室展开寻根追祖之举,尊崇道教创始人老子李耳为李姓始祖,并追封其为“太上玄元皇帝”,后世称其为“太上老君”。“门看门、户看户,社员看的是队干部”,大唐李家这种“家天下”的做法,极大地启发了众人,促使人们将对自然界的崇拜大胆拟人化,比如五岳的山神、水系的河神等。

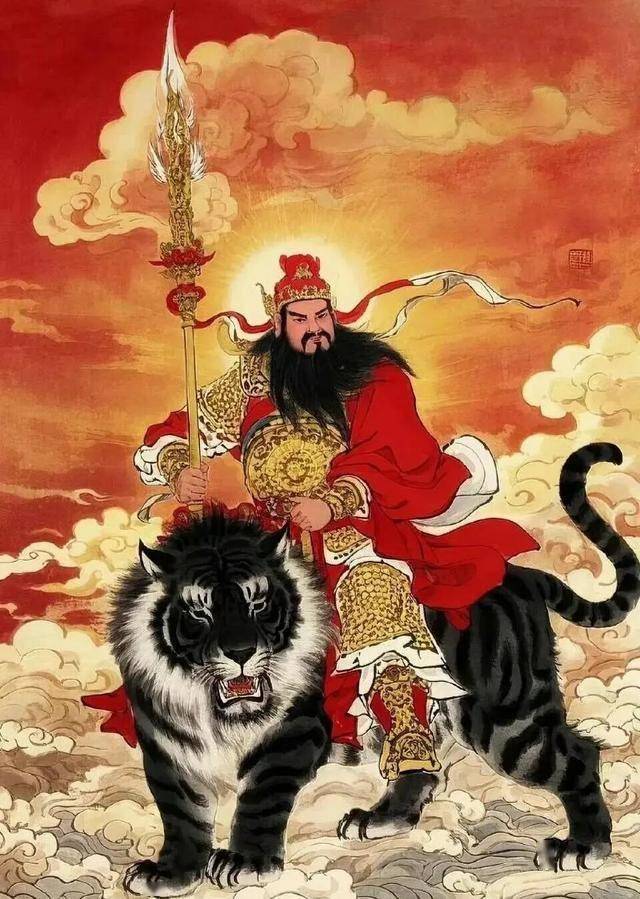

人们将希望寄予神话,更是对前贤达人予以神化。比如,三国名将关羽被尊奉为 “武圣”,蜀国军师诸葛亮被推崇至 “神算” 的高度。而城隍神的变化尤为显著,可谓今非昔比。

从最初的纸质牌位,摇身一变成为粉塑金身;从居无定所,到入驻 “青石为瓦、实木作柱” 的独立雅致庙堂,且愈发人格化。因需与阳间权力机构相对应,城隍爷一职,也由当地历史上功绩卓著的英雄或名臣担任,他们执掌权柄,受人祭拜。

像绍兴祭拜庞玉,杭州祭拜周新,苏州祭拜战国春申君黄歇,桂林祭拜张少仪,北京祭祀文天祥、杨琡山,泉州祭拜《铡美案》中为护秦香莲母子而自尽的义士韩琦。

到了宋代,统治者发现,将安分守己、恪守孝道的普通百姓,抬举、爵封为人人敬仰的神仙,以此维护社会秩序的方法极为有效,正所谓“榜样的力量是无穷的”。于是,统治者与道教联手掀起了“造神运动”。将全国公认的财神赵公明钦定为“人皇”,并宣称其转世为轩辕皇帝;还把尊崇城隍神列入国家级祀典。

规定宋朝各级官员在上任三日内,必须前往当地城隍庙虔诚祭拜,相当于报到并与城隍交好,接受当地城隍爷的暗中监督,这样卸任时便能得到好评并载入档案。

上天和阴司会依据这份档案评语的优劣,对该地施予恩惠或降下惩罚,就像高台教化的《六月雪》所展现的那样。这实际上是借助神明的威慑,来管辖地方官吏。

明朝初期,太祖朱元璋对城隍极为推崇。据传,出身平民百姓的明太祖,饱尝民间疾苦。在往昔岁月里,他曾于城隍庙中栖身,而正是这段经历,使他得以幸免于一场重大劫难。

为酬报那深厚的恩情,在洪武元年(1368 年),朝廷颁布圣旨:“大封天下城隍,昭辞臣为文通行。”随即,对天下城隍展开大规模的封赐之举,同时诏令辞臣精心撰写文书,使其能够在各处顺利通行。

将城隍庙里的城隍爷敕封为城隍神,使其成为冥界的地方长官,庇佑地方百姓。大规模地分封城隍神的爵位,共分为王、公、侯、伯四级:于开封、临濠、束河、平滁四座城市的城隍爷,被封为“王”级的“都城隍”,主司大城市的安宁,其位阶为正一品王爵,与人间的太师、太傅、太保等“三公”以及左、右丞相品级等同;府城级别的城隍被封为监察司氏“威灵公”,位列正二品;州城级别的城隍为监察司氏“灵佑侯”,位列正三品;县城级别的城隍为监察司氏“显佑伯”,位列正四品,与当地最高行政长官级别相同。每逢岁时祭祀,分别由国王、府尹、知州、县令主持。

并且颁下旨意,令各地重新修建城隍庙,其规模的高大宽广与当地官署衙门完全一致;同时,还依据级别为城隍配置冕旒与哀服。至此,“城隍”的级别体系正式确立。

正所谓“府有府城隍,县有县城隍”,一时间,城隍庙如繁星般遍布天下,州县之间,处处皆有。而且,城隍庙彼此之间等级森严,祭祀礼仪也严格执行。

此举旨在“鉴察民众之善恶,并予以祸福,使阴阳两界皆不得幸免”。如此一来,城隍爷名正言顺地成为赏善惩恶的关键角色。这种信仰在全国范围内获得了空前发展,进而成为民间信仰的重要构成部分。

同时,诏令各地城隍庙不得混杂祭祀其他神灵。据说,明太祖朱元璋诞生于土地庙,故而对土地神及其上司城隍神尊崇备至。

明孝宗年间(1488年-1506年),莆田抗元英雄陈文龙(1232年-1277年)被封为福州城隍爷;其从叔、同样身为抗元英雄的陈瓒,则被封为兴化府城隍爷。

福建省兴化府城隍庙坐落于城内长寿街,由照墙、外埕、大门、甬道、仪门、中门、正殿、后殿及两厢护厝等构成,占地面积达24亩,规模与兴化府衙、莆田县衙相当,是莆田五大宫庙之一,如今为福建省级重点文物保护单位。

北京城的城隍庙内,仅供奉着一位城隍爷,此人便是明朝的大清官杨继盛。他一生都在与奸臣阁老严嵩针锋相对。后来,杨继盛被尊奉为北平的城隍神。而上海则享有“一庙三城隍”的独特殊荣。这究竟是怎么一回事呢?

颇为有趣的是,在不同的特殊时期,每一所城隍庙所祭祀的城隍神明亦有所差异,正所谓“一朝天子一朝臣”,颇具“与时俱进”之感。以上海这座中国首屈一指的大都市为例,其城隍庙最初供奉的是镇守金山的镇海潮神——西汉名将博陆侯霍光。

霍光身为政治家、西汉权臣,乃是大司马霍去病同父异母的弟弟,更是麒麟阁十一功臣之首。

他南征北战二十余载,始终马不卸鞍、忠心耿耿,全力辅佐幼主,实现了“昭宣中兴”,深受民众拥戴。随着上海迅速发展为大型码头,海运事故日渐增多,迫切需要一位真神来镇抚海难,于是城内原本供奉博陆侯大将军霍光的金山神祠,便被改建为上海城隍庙,霍光也由此成为上海的首任城隍爷。

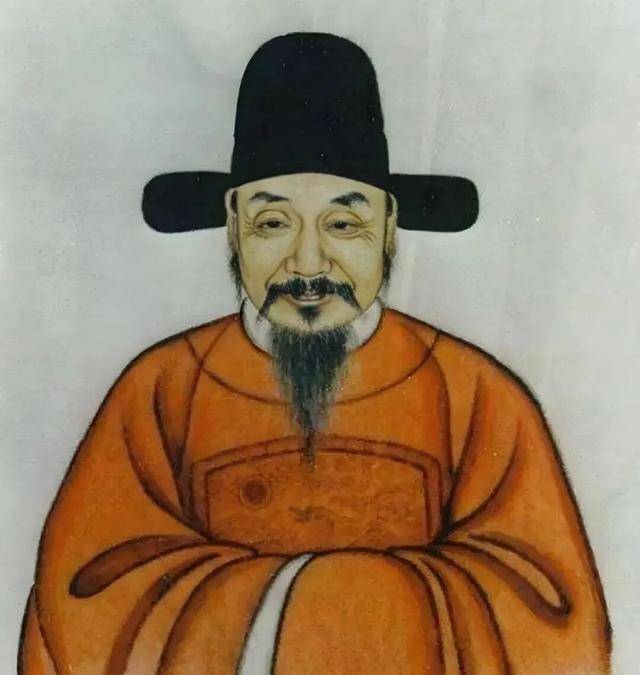

明朝初年,上海城隍一职改由上海人秦裕伯担任。秦裕伯乃宋朝龙图阁大学士、诗坛名家秦观(少游)的第八代孙,出身书香世家,且为元代进士。因其品德高尚,常仗义执言,故而深受家乡民众的尊崇。

秦裕伯作为元朝遗老,不愿在明朝为官,以免落得“二臣”之名而坏了清誉。明太祖朱元璋恩威并施,他才勉强出山,却只做事不任职。

有人故意刁难,竟派他前往大西北戍守边疆。秦裕伯以年老多病为由抗旨未去,而后逃隐山林古寺,出家为僧,朱元璋对此耿耿于怀。

洪武六年(1373 年),秦裕伯羽化后,朱元璋下旨敕封其魂灵回到家乡上海,主理城隍庙事务,并赞悼:“生不为我臣,死当卫我土。”意即“活着不愿为我效力,死了也得为我守护此地!”此事成为古今笑谈。就这样,大儒秦裕伯成为家乡上海的第二任城隍爷。

1937年,抗日战争时期,上海民众自宝山的“陈公祠”,将晚清名臣、江南提督陈化成先生的塑像迎入城隍庙。

陈化成乃第二次鸦片战争中吴淞口炮台的抗战英烈,面对外敌,他坚守炮台,御敌不屈,最终血洒疆场,其英勇事迹令人敬仰。彼时,日寇侵犯中华大地,英勇的上海人民为鼓舞士气、彰显国威,再次将这位老英雄请进城隍庙。

至此,陈化成将军成为上海市第三任城隍爷,至今仍受众多信众虔诚供奉。如此,上海便形成了“一庙三城隍”的独特景观。

未完待续......

作者简介:杨小沪,男,洛宁县景阳镇人,1947年生,中教一级教师。