书院风华传千古,诗词雅韵赋新章

——淄川区诗词学会般阳分会采风淄州书院活动纪实

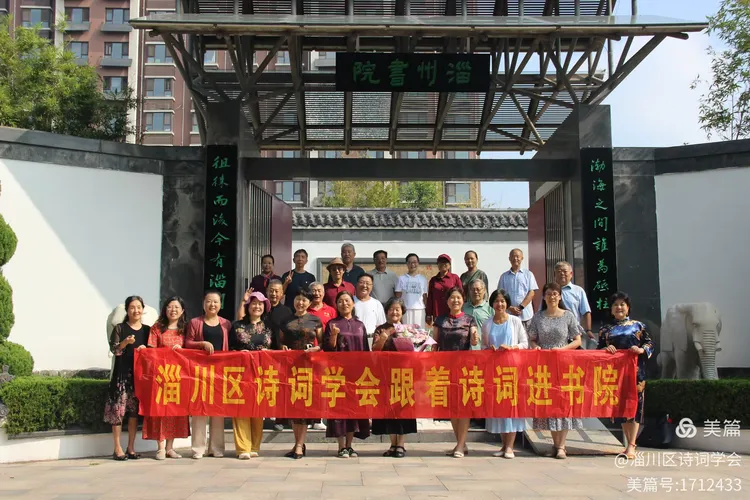

9月4日,在般阳诗词分会的组织下,淄川区诗词学会开展了“跟着诗词进书院”活动。本次活动走进了淄川后来社区的淄州书院,共有近30位诗友及社区代表参加。

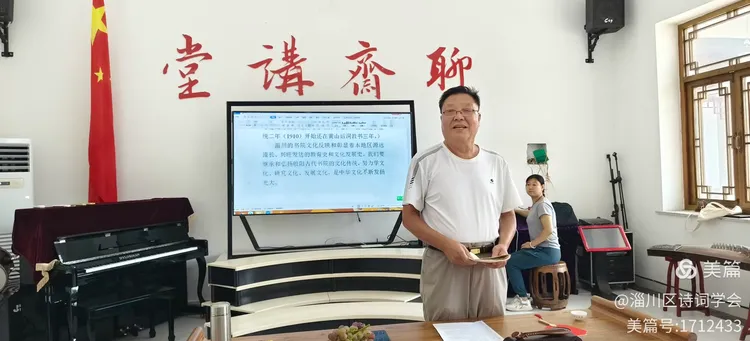

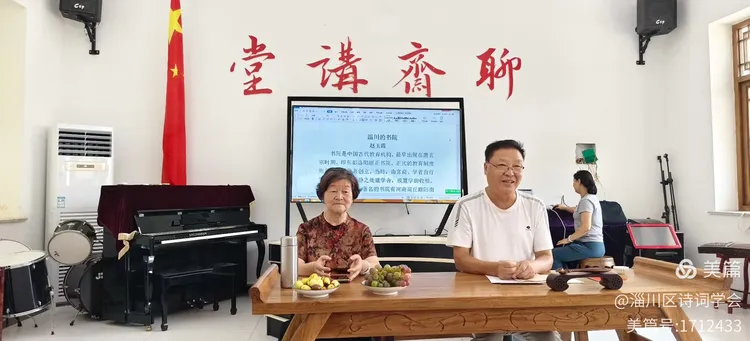

在淄州书院大讲堂,赵玉霞老师首先讲述了淄州书院的来历,然后以《淄川的五大书院》为主题,带来了一堂精彩而深刻的讲座。她从历史上的“四大书院”谈起,提及白鹿洞书院声名最盛,进而引入淄川的书院传统。

赵老师详细讲解了书院的起源,指出书院作为中国古代的教育机构,最早出现在唐玄宗时期。她进一步阐述了中国四大书院的历史背景,并从此展开对淄川书院的讲述。赵老师依照时间脉络娓娓道来:从战国时期的鬼谷洞,到东汉末年的郑公书院,再到承载历史印记的般阳书院、清朝道光年间在郑公书院旧址上建立的翼经书院,以及位于青云寺的灵泉精舍。这五大书院的兴废沿革,展现了淄川厚重的文化积淀。

赵老师特别提到,淄川的书院不仅反映了地域文化的传承,还彰显了本地区源远流长、兴旺发达的教育史和文化发展史。她强调我们要继承和弘扬培养古代书院的文化传统,努力学习、研究和发展文化,让中华文化不断发扬光大。赵老师在讲解每个书院时,生动呈现了淄川文化发展的脉络,给予了大家深刻的启发。特别是她对书院历史的细致解读,使我们更加感恩与钦佩。

讲座之后,大家在书院竹林旁的小石桌边,或站或坐,随赵老师吟诵《嫦娥》。诗声婉转,歌声悠扬,与竹影清风相和,仿佛让古意在当下重现。这一刻,书院不仅是知识的讲堂,更成为心灵与诗意栖居的所在。

本次活动不仅加深了大家对淄川书院文化的认识,也在吟诵中体验到诗词的别样韵味。诗情与书香交融,竹风与吟声相和,活动在满满的收获与感动中圆满落幕。

撰稿 马宁

赵玉霞

淄州书院开课

竹影摇青映碧塘,莲开玉露散幽香。

州传古韵留残墨,院启新声续旧章。

漫溯般阳文脉远,长瞻稷下德风彰。

愿携同好延薪火,再筑书林锦绣堂。

淄州书院姐妹吟咏

书室方才授课停,竹阴池畔起吟声。

轻摇小扇欣然凑,愜意融融心内萦。

王文良

听赵玉霞老师讲淄川书院得句

淄川书院史中采,如数家珍娓娓来。

历尽千年文韵厚,润滋辈出俊奇才。

淄州书院

般水之滨方合院,松青竹翠映书房。

琴棋诗画修高雅,文化滋民开讲堂。

王会君

淄州书院听赵玉霞老师讲授淄川古时五个书院

聊斋大讲堂,赵老坐前方。

细述原书院,淄川五个强。

鬼谷洞书院

鬼谷先生贵姓王,梓橦深洞授徒忙。

纵横鼻祖精军事,高足名秦涓膑张。

郑公书院

郑公高密是家乡,汉末黉山讲学长。

造就人才书带草,平台演礼著华章。

般阳书院

清初办学赖群贤,屋舍新修教具全。

尊孔读经争应试,人才济济惠淄川。

翼经书院

陈桾父子热心肠,施地捐银办学堂。

百载传承桃李艳,因遭战火断书香。

灵泉精舍

名师主讲在灵泉,授课精心道业传。

远近新生求教诲,辛勤五载育英贤。

杨升发

听赵玉霞老师讲课感怀

如数家珍卓识传,连珠妙语国音妍。

英风博雅雅风颂,鸿哲魁儒儒哲贤。

言简意赅欣入耳,腔圆字正孰平肩。

淋漓尽致倾情授,玉映般阳霞满天。

淄川五大书院赋

捭阖纵横鬼谷高,郑公演礼最为豪。

般阳骚国儒家典,孝水文坛俊侣翱。

数辈兴隆播慈善,翼经寻究获荣褒。

灵泉精舍青云志,丽藻雕龙期架鳌。

黄宽远

【中吕•普天乐】后来秋韵(通韵)

院中花,河边柳。丛竹翠绿,灵鸟啾啾。书院门开,名家出手。文化琴弦重新奏。赏秋光、骚客来游。碧湖景美,野鸭逐波,曲韵悠悠。

听赵玉霞老师讲淄川五大书院

有感郑公书院(通韵)

一园荒草伴横松,断壁残垣书院空。

谁解郑公桃李事,无人祈谷拜司农。

走进后来《淄州书院》随感(通韵)

小区书院换新颜,笔墨香浓胜乐园。

美丽黉堂来雅客,般阳文化有薪传。

赵金雷

一、听赵玉霞老师讲淄川书院故事(通韵)

古老淄州文脉长,仙山碧水透灵光。

千年学院传诗韵,代代豪杰华夏扬。

二、走进淄州书院(通韵)

树龙低首迎骚客,亭榭玲珑沐瑞光。

遥聘郑公书院坐,清香诗韵满长廊。

三、般河即景(通韵)

风摇芦苇翻波浪,垂柳青竹伴艳阳。

水鸟野鸭游碧水,护神官坝保吉祥。

丁乃玉

听赵玉霞老师讲淄川书院

细数淄川书院强,康成鬼谷翼经堂。

千秋赓续延文脉,重教崇儒继世长。

淄州书院

竹影婆娑映白墙,芸编满架墨飘香。

淄川又立新书院,文化传承添讲堂。

张春华

听赵玉霞老师讲“鬼谷洞书院”有感(通韵)

鬼谷洞中兵法俦,黉门弟子纵横游。

庞涓智浅心生妒,孙膑身残志未休。

减灶诱敌施妙计,伏兵歼魏报深仇。

将军头断今何在,孝水桥边野草丘。

听赵玉霞老师讲“翼经书院”有感(通韵)

一方富甲建学堂,缩饭节衣攒栋梁。

薄待儿孙真吝啬,捐资万贯利全乡。

于绵顺

淄州书院观景(通韵)

蓝天碧水间,书院换新颜。

代代英才秀,今朝大业传。

听趙老师讲淄川五大书院的传奇故事(通韵)

书院汉贤萌,千年教育承。

灵泉精舍处,俊士史传名。

李爱国

领悟(通韵)

秋蝉嘶渐弱,授课细心听。

宝藏存书院,千秋享盛名。

听赵老师授课感悟

听君堂上课,跨越历千年。

讲院书香溢,鸿文代代传。

史良太

一:赞赵玉霞老师(通韵)

金风送爽又清秋,文院师教受益稠。

授课费心兼苦累,传承历史品德优。

二:听赵老师讲《淄川书院》有感(通韵)

淄州书院古今强,鬼谷般阳育将良。

战火翼经房舍毁,灵泉成就美名扬。

赵芳

听赵老师讲淄川五大书院所感(通韵)

金风送爽入书堂,俊彦同研赋雅章。

墨润芸窗凝瑞气,文承薪火续芬芳。

良师论道开新境,学子求知溢画堂。

且看今朝传盛事,弦歌不辍韵飞扬。

礼赞淄川五大书院.

鬼谷洞深藏智韬,郑公书院礼风高。

般阳弦诵传经典,翼经萦求耀俊豪。

精舍灵泉标首景,名区胜迹印丝绦。

千年文脉汇佳话,共赋新声续雅骚。

陈刚丽

1.听赵玉霞老师讲鬼谷洞书院(通韵)

鬼谷传薪处,黉门授课精。

庞涓施诡计,孙膑用奇兵。

合纵联盟散,连横妙策成。

兴邦传道法,建业选贤能。

2.赞淄州书院(通韵)

竹园小径通幽处,轩榭亭台映碧塘。

闲坐吟诗传雅韵,精读细品谱华章。

孙玉梅

贺淄州书院开课(通韵)

般阳古韵绕城长,好客淄州翰墨香。

满座高朋凝瑞气,贤师首课启华章。

马宁

一、听赵老师讲《淄川的书院》有感(通韵)

秋高气爽入黉堂,诗聚群贤启雅章。

岳麓嵩阳开胜境,淄州书院续文芳。

师言妙理阔胸臆,生和清音满道场。

千载弦歌今未忘,古风长韵自流光。

二、跟随赵老师竹林吟诵有感(通韵)

翠影婆娑竹影窗,诗篇袅袅动秋阳。

嫦娥清曲声声婉,七律新章字字香。

或诵或吟随意境,时低时迈入风扬。

人心与景相交映,一刻犹如古会堂。

淄川的书院

赵玉霞

书院是中国古代教育机构,最早出现在唐玄宗时期,即东都洛阳丽正书院。正式的教育制度则是由宋代朱熹创立。当时,由富商、学者自行筹款,于山林僻静之处建学舍,或置学田收租,以充经费。宋代,著名的书院有河南商丘睢阳南湖畔的应天府书院、湖南长沙岳麓山的岳麓书院、江西九江庐山的白鹿洞书院、河南郑州登封太室山的嵩阳书院。这是我国古代最著名的“四大书院”,其中,白鹿洞书院被称为宋代“四大书院”之首,且有“海内书院第一之称”。此外,还有湖南衡阳石鼓山的石鼓书院、江西上饶的鹅湖书院等等。

1、淄川最早的书院——鬼谷洞:鬼谷洞在黉山后,乡民俗称其为“后洞”。历代《淄川县志》都有鬼谷子在黉山后鬼谷洞隐居授徒的记载。鬼谷子被尊为“兵圣”、为纵横家始祖、道教则称他为“王禅老祖”。鬼谷子培养了两对互为对手的徒弟,即孙膑和庞涓,苏秦和张仪。孙膑为齐国军师,庞涓为魏国大将,两国相战最后庞涓死在马陵道。苏秦合纵,张仪连横,最后张仪以连横胜苏秦。

2、郑公书院:黉山最早见于史册,是山上的郑康成祠。供奉的是郑玄。郑玄(127~200),字康成,北海高密(今山东高密)人,东汉末年的经学大师。郑康成曾在黉山上注经讲学,既有史书记载,又有古迹佐证。据《三齐略》云:“郑玄刊注诗书,栖迟此山,上有古井,独生细草,叶似薤,俗谓‘郑公书带’。” 嘉靖《淄川县志·祠祀》载:“汉儒郑康成关陕业经之后,避地于斯,以经学教菑(淄)士,因卜筑于山之麓,故今有晒书台,有鞭书草炳炳在,人传说铭碣不及也。”黉山东麓山坡上有“演礼台”,乡老传说是当年郑公带领学生演习礼仪的地方,台北山坡下的村庄因此名为演礼庄。

历代《淄川县志》对“郑公书院”的称谓颇不一致,或称“郑康成庙”,或称“郑康成祠”,或称“康成书院”,蒲松龄又称之为“梓潼庙”。可见郑康成祠、郑康成庙、梓潼庙、郑公书院实为一地。书院的建立当在郑玄在世的东汉末年,郑玄去世后,儒生们继续在此办学的同时,建立了祠庙来纪念他,并且世世代代享受官方规定的祭祀。

3、般阳书院:台湾出版的《山东省淄川县志》记:般阳书院建于清康熙三十一年,为当时淄川县令周统捐资创立,仅有讲堂三间及东西舍各三个。至乾隆十四年县令薛廷栋又振兴之;至乾隆二十二年县令陈汝聪增东西舍为十四个,后改到圣庙东西两头房舍共计八间,后于西华门外北边路东买民房一所,修为书院,直到废除科举制,后来改为中西学堂。

4、翼经书院:道光甲午年(1835),邹家村陈桾之子陈士兴、陈士隆兄弟捐资2000缗、捐地200余亩在郑公书院原址建立学校,名“翼经书院”,当时山东学使何先槎亲题校名“翼经书院”,中丞琦善亲赠匾额“好义可风”,当地百姓则称之为“义学”。代代接力,前后延续100余年,抗日战争期间,其房舍毁于战火。

5、位于淄西青云寺的灵泉精舍:据《中国文史出版社》出版的《一代名儒孙迺琨》记载,1918年,民国淄川大儒孙迺琨的部分弟子及地方名流在青云寺明清读书堂旧址建起“灵泉精舍”,请孙迺琨在此担任主讲。孙迺琨在此教书五年,传播理学文化,远近数百学子慕名前来求教,“众多文化名流一时荟萃,青云寺遂成为山东地区理学研讨中心。”(孙迺琨于宣统二年(1910)开始还在黉山后洞教书三年。)

淄川的书院文化反映和彰显着本地区源远流长、兴旺发达的教育史和文化发展史。我们要继承和弘扬般阳古代书院的文化传统,努力学文化、研究文化、发展文化,使中华文化不断发扬光大。

总审: 赵玉霞

统筹:王文良

文稿: 马宁

审稿:王会君

摄影:张先海

编辑:马宁