机器人足球队的孩子们 加油

周天增

这场足球赛不是人与人之间的比赛,而是机器人与机器人的角逐;球员不是动辄一米八九、七八十公斤的大块头,而是身高一米二、体重三十公斤的小个子;队员数量不是11V11,而是5V5;赛时半场不是45分钟,而是15分钟……尽管与人类足球赛有诸多不同,或进行了适当简化,但基本的比赛规则基本一致,有出界球、角球、球门球,犯规也有黄牌与红牌的处罚。

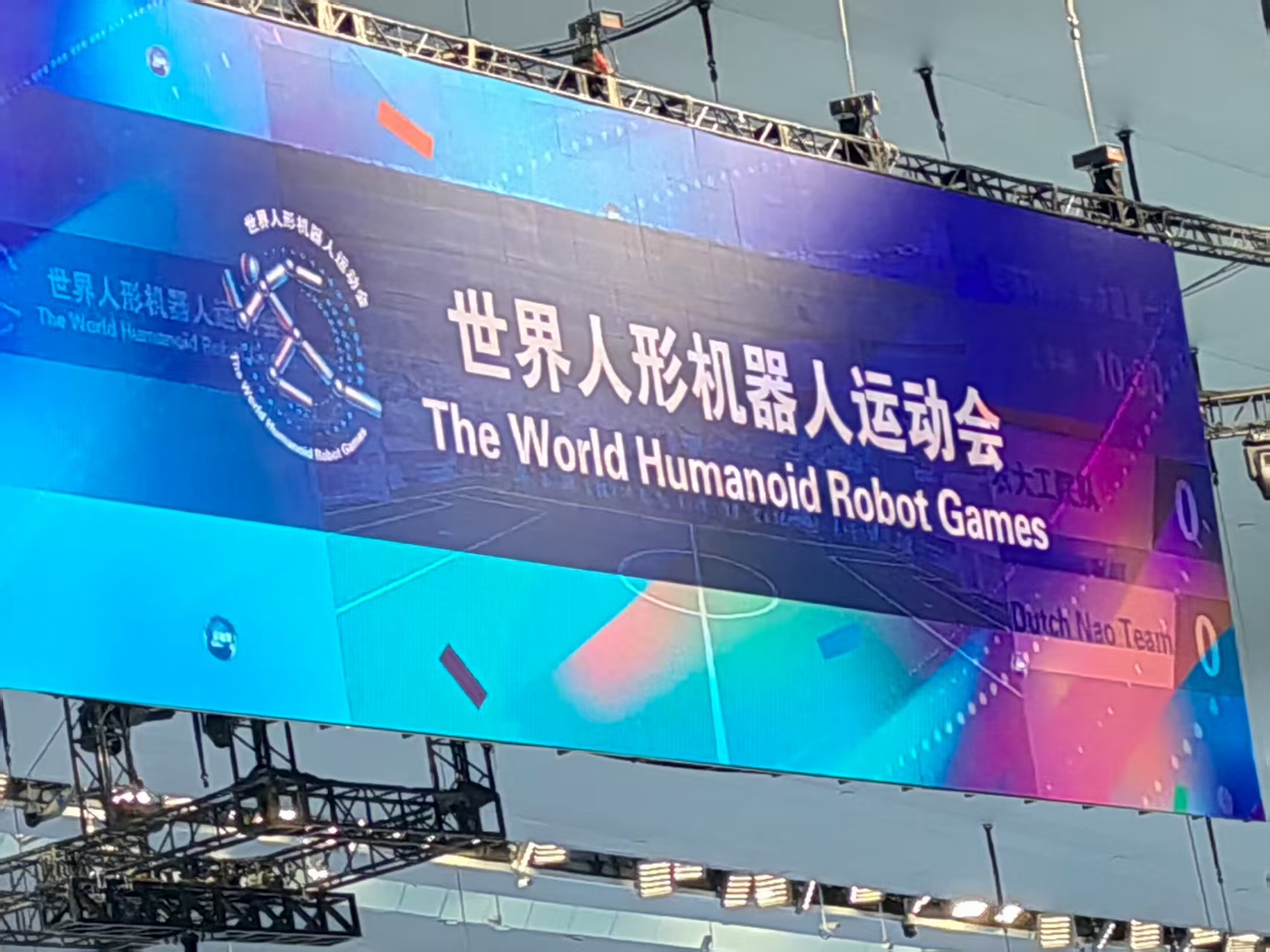

我看的这场足球赛是8月17日在北京举办的世界人形机器人运动会的足球决赛。这次以"智竞向未来"为主题的世界大赛设赛项26个、赛事487场,来自16个国家的280支队伍、500余名机器人运动员参赛。在进入赛场一一北京速滑馆的大门口,只见观众、更多的是暑假期的孩子,纷纷与萌宠的机器人运动员合影,聆听机器人演唱的《穆桂英挂帅》,排队领取机器人调制的咖啡……呵,满是机器人的世界!

到点了,我抓紧对号入座,刚坐定,红蓝队各5名机器人运动员分别代表着清华大学火神队、德国HTWK队,踏着齐整的步子,从边界线列队入场。观众习惯性地热烈鼓掌,但运动员不为所动,面无表情,保持着屈膝向前的标准动作,但头部前后左右地摇动,像是随时准备投入比赛。足球,这项承载着人类最炽热情感的运动,由汗水、嘶吼、狂热编织的战场,已被这群特殊的球员重新定义,代之而来的是冰冷的算法、精密的程序和一成不变的表情。

比赛哨声响起,这些圆头圆脑的球员在绿茵场上开始排兵布阵,小心翼翼地碎步挪移,互有攻守。起初我尚以成年人足球赛视之,然而不过片刻功夫,竟不知不觉地将它们看作一群孩子了。它们哪里是钢铁、电路和代码组装的没有生命的物体,分明是一支稚嫩的少年足球队,是在场上跌跌撞撞地追逐那粒足球的一群儿童。它们的步履不算敏捷,甚至可说是笨拙的,每一步都踏得小心、慎重,生怕一个不小心便会扑倒在地。然而它们眼中——倘若它们有眼睛的话,必然充满着对全球首场5V5机器人足球赛夺冠的期待。

为什么它们会踢足球?解说员介绍,核心秘密是藏在头部的3D视觉传感器和每秒运算千次Al算法,当足球进入机器人识别范围,Al算法在0.03秒内生成传球或射门指令。人类踢球往往把找球一一接近球一一把球对准球门一一决定带传球或者射门几个步骤合而为一,瞬间完成。而机器人孩子们则在每个步骤前,都需要调整角度、判断场景、根据算法作出最优决策,这种反应当然显得迟缓、笨拙。而红队显然简化了这些步骤,看到球后直接去踢,连贯而流畅。

这时,红队的一个球员率先触到了球,它挪动着身子,尝试将球推向对方球门。那动作使我想起街头巷尾踢球的孩童,技术虽不精湛,却有着十二分的认真。蓝队的球员赶忙拦截,两个球员便发生了碰撞,发出轻微的咔哒声。它们试图撞开对方,继续追逐那个滚动的皮球。有时它们撞作一团,三四具机械身体叠起了罗汉。有的四五秒钟自己就能站起来,抖擞一下精神,又投入到比赛中;有的却只能侧卧在地,挣扎着爬不起来,这时便需要“家长”——那些站在场边的工程师将它们搬离出场外,稍事调整,再放回场内。如倒下10秒内不能站起,将被罚出场外10秒。上半场蓝队搬离7人次,红队仅1人次。我看着那些倒地的小机器人,仿佛看见一个摔倒后等待父母扶起的孩子,竟生出几分怜惜。

这些孩子虽然稚嫩,却和成人一样具有团队意识和攻防意识。它们分明是按照预设代码运行,却展现出了近乎本能的配合。红队的攻势尤其凌厉,摆出了2+1+1前锋、后卫的阵型,它们之间似乎有着无形的纽带,一个向前,另一个便适时补位;一个失球,立即有同伴上前补防。它们小小的“大脑”中,想必已经植入了足球最本质的精髓——团队协作。当然,有的球员也犯规,从背后推搡对方球员,被裁判黄牌警告;还有的莫名其妙地蹓出场外,这憨憨地举动引得观众哈哈大笑,可能是脑子的哪个部位"短路"了。这时,蓝队显然处于下风,大部分时间都被压制在自己的半场。但它们并不气馁,时有精彩表现。蓝队7号机器人带球突进时,突然被对方铲倒,但仅过三四秒钟,便通过液压关节驱动四肢撑地,迅速起身回防,观众席这时有人高喊:比国足还能拼!

红队这时的进攻节奏仍然坚定不移,我看见一个红队球员终于带球突入禁区,蓝队守门员移动着它略显笨重的身躯,试图封堵射门角度。射门了!红队1号机器人瞬间触发"大力射门"算法,用右脚踝猛地向左前方一踢,踢到了蓝队球员身上,接着弹进门网。观众席上爆发出长时间的掌声和欢呼声,尤其是孩子们的声音更加热烈。既是为了这个进球,更是为了这些机器人同伴努力而可爱的表现。解说员也激动万分:这可是世界首次5V5比赛的第一粒进球啊,真的具有里程碑意义!赛后有专家评价:红队从算法设计、硬件选型、赛前调试到临场策略均优于对方,轮流传球、三角拦截、回撤群防、脚稍微扭向一边等战术堪称完美,体现了很强的群体智能,也具有很强的观赏性。

下半场比赛继续进行,红队技高一筹的优势继续保持,对球路的预测和自身位置的调整,都显示出更高水平的人工智能,出现了两次差点进球的机会。蓝队虽然处于劣势,却从未放弃抵抗。它们的防守虽然吃力,却依然尽力组织着每一次反击,一度出现了中场胶着的场面。我不禁为这些蓝队的孩子们暗暗鼓劲,希望它们能够扳回一球。然而技术的差距终究难以逾越,最终以1:0的比分结束了比赛。当终场哨声响起,那些小球员们停止移动,没像成人球员们擦汗、喝水、拥抱或沮丧,而是淡定地站立在场边,不知道它们此时想些什么。

颁奖仪式简单而温馨。获得冠军的红队机器人被排列在领奖台最高处,它们圆圆的脑袋上闪烁着胜利的光芒,亚军的蓝队则默默地站在一旁。红队没有欢呼雀跃,蓝队也没有泪洒现场。但这些小机器人的“家长”——那些年轻的工程师、设计员们——脸上洋溢着自豪与喜悦,亲切地抚摸自己的孩子,有的疼爱地亲吻小球员的面颊。红队还将他们的领队抬起来,几次抛向空中。

观此一战,我忽有所思。这些机器人足球队的孩子们,虽然今日尚显稚拙,步履蹒跚,碰撞跌倒,但它们所代表的人工智能与机器人技术,正以惊人的速度进步着。它们的足球技艺,从数年前的几乎不能触球,到今日能完成站位、传球、射门动作,甚至展现出不一般的战术意识和球艺,进步不可谓不大。然则它们何时能达到人类足球赛的水平?这问题颇难回答。今日的机器人足球,尚处于蹒跚学步的阶段,它们缺乏人类球员的灵活性、创造力和应变能力。一个专业足球运动员在场上做出的瞬间决策,背后是数以年计的训练和与生俱来的直觉,这对人工智能而言是极大的挑战。

最大的难度,或许在于个体与团队的完美结合。足球运动不是独立个体的简单叠加,而是一个有机整体。人类球队有着微妙的默契和心灵感应,这是目前算法难以完全模拟的。每个机器人球员都需要在瞬息万变的比赛中,同时处理自身决策与团队协作的双重任务,这要求人工智能具备高度的自主性和适应性。前面提到红队的两次射门机会,如果人类球员或许早就破门了。突破之道,或许在于更深层次地模仿人类学习过程,不单纯依靠预设程序、代码的指令,而是让机器人在反复试错中学习、进步,形成自己的“经验”和“直觉”。机器学习与神经网络技术的突破,也许很快能让这些机器人球员真正理解足球的本质,而不仅仅是执行代码的命令。

离场时,我回头望了一眼那些被设计人员正在收入箱中的小机器人,它们安静地躺在那里,全无方才场上的生机,或许它们累了。但我似乎能看见不远的将来,它们或许真能如人类一般,在绿茵场上快速、灵活地奔跑、传球、射门、欢呼,展现出精彩绝伦的球艺。机器人足球队的孩子们,加油吧。今日你们的跌跌撞撞,正是明日驰骋绿茵赛场的前奏。你们背后的设计者工程师们,也将继续探索人工智能的精髓,让这些钢铁之躯逐渐拥有人类的灵活与智慧。未来的某一天,当机器人足球赛与人类足球赛难分伯仲时,我们或许会想起这个8月17日,想起那些在速滑馆内跌跌撞撞却决不放弃的孩子们。

2025年8月于官厅

刘般伸,特型演员,著名书法家。

有需要刘般伸先生书法作品或者莅临现场演出鼓劲加油的请联系《都市头条·济南头条》。

刘般伸先生纪念毛泽东诞辰130周年

征文颁奖书法作品欣赏

艺术热线:

13325115197

史志年鉴、族谱家史、

各种画册、国内单书号、丛书号、

电子音像号、高校老师、中小学教师、

医护、事业单位晋级

策展、推介、评论、代理、销售、

图书、画册、编辑、出版