骨刻文与自然现象

东夷人的观察记录与认知应用

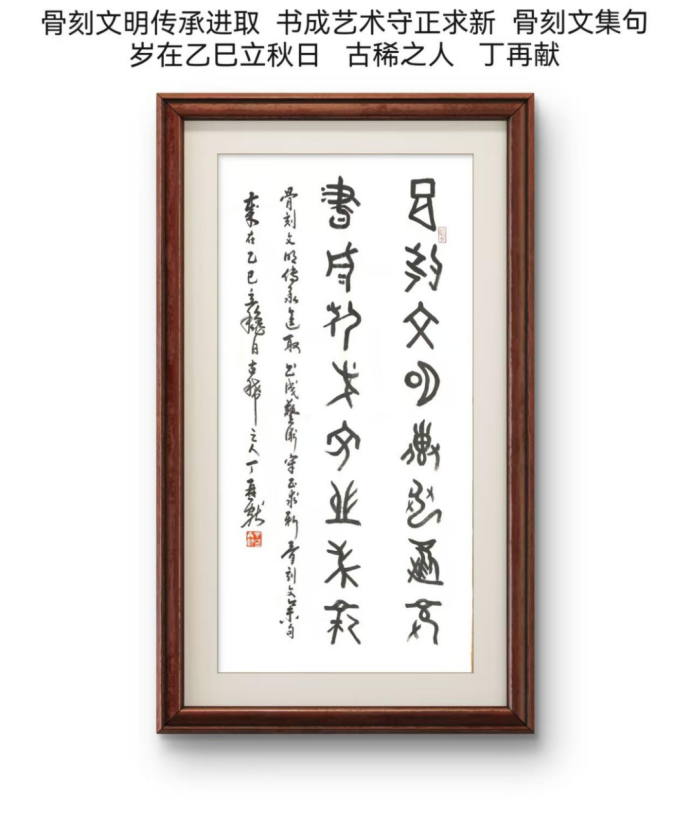

丁再献

引言:骨刻文与东夷人观察自然的窗口

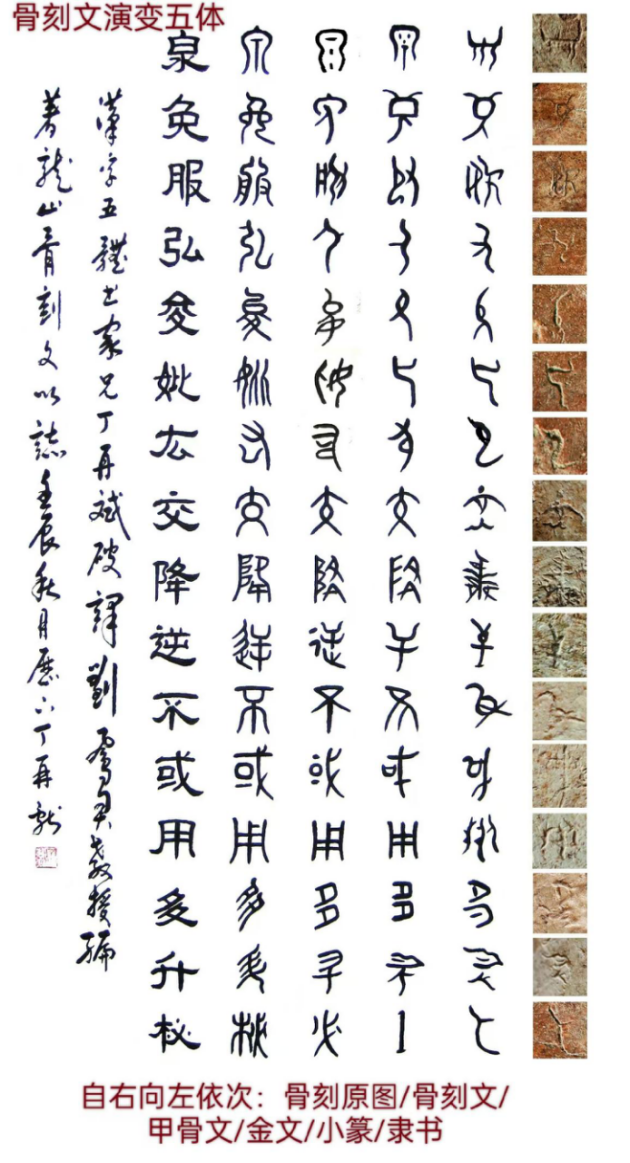

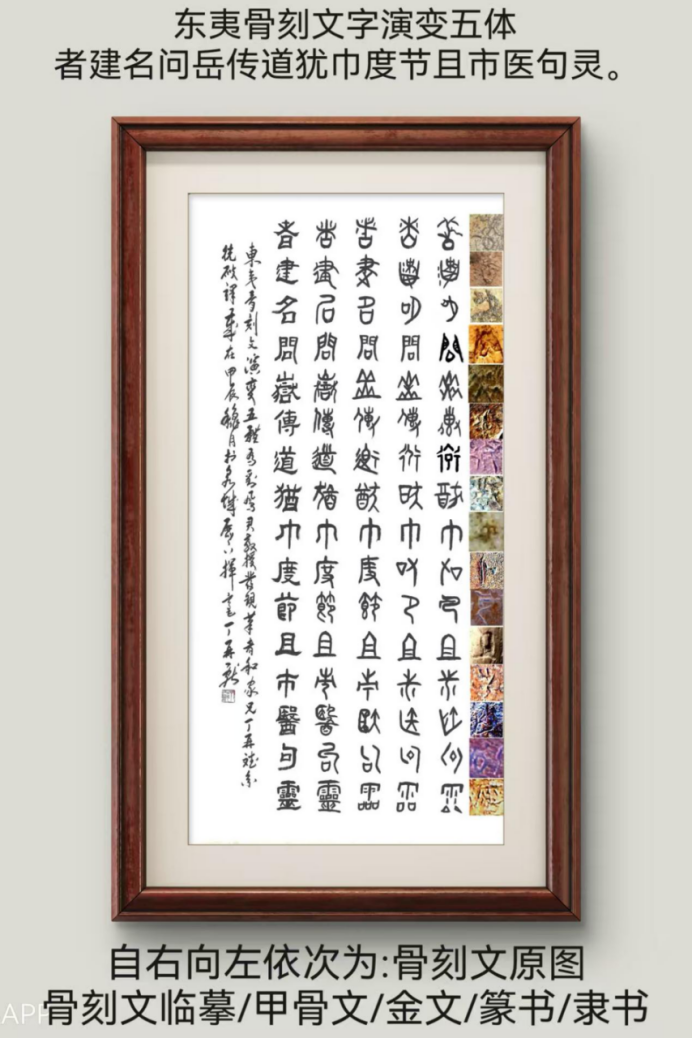

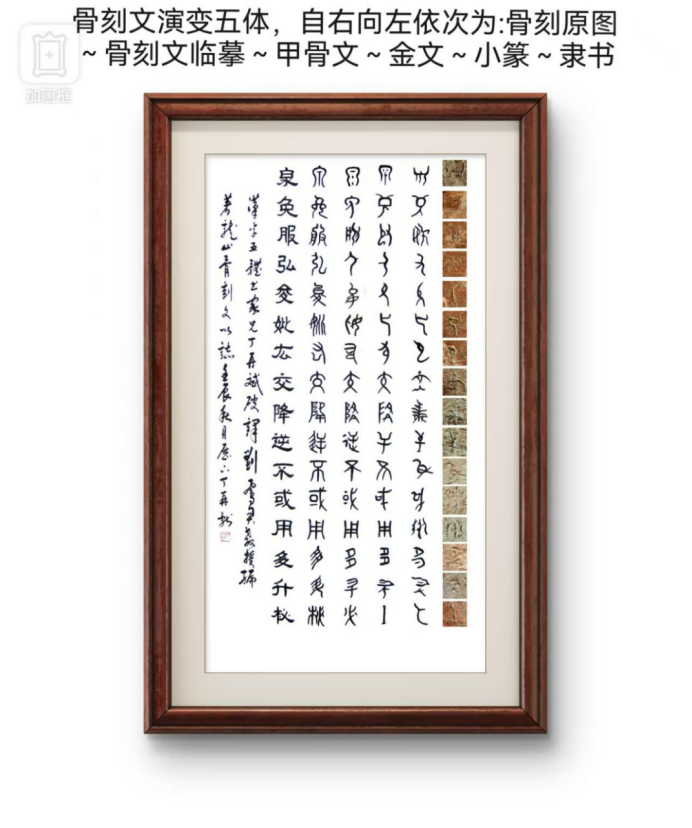

东夷人类在与自然的互动中,逐渐发展出对自然现象的观察能力和记录需求。骨刻文为刘凤君发现,笔者和家兄丁再斌系统破译,到目前为止,已经破译出900多字。作为中国早期的一种文字形式,为我们提供了了解东夷人如何观察和记录自然的重要窗口。甲骨文是刻在龟甲上的文字,初创于3600~3700年前,统一使用于3300年前。骨刻文主要是一种刻写在兽骨上的符号系统,据研究发现,其年代可追溯至距今约 4900~3300 年前,早于我们熟知的甲骨文约 1000 多年。这些古老的骨刻文不仅记录了当时东夷人们的生活,更反映了他们对自然界的观察和理解。

本文旨在探讨骨刻文中是否记录了东夷人观察到的自然现象,以及这些记录是否包含了东夷原始人对自然现象的理解与应用。通过分析骨刻文表示系统中的各类符号及其可能的含义,结合考古发现和学术研究,我们可以初步勾勒出东夷人如何通过骨刻文这一媒介与自然世界进行对话的图景。

一、骨刻文中的自然现象记录

1. 天文现象的记录

东夷骨刻文表示系统中,天文类别的记录相当丰富,包括日、月、星、辰、宇、天、宫等符号。这些符号表明,东夷人已经开始关注并尝试记录各种天文现象。

日和月作为最显著的天体,在骨刻文中有专门的符号表示。骨刻文中的 "日" 字写作圆圈,不仅是对太阳形状的简单模仿,还包含了东夷人对太阳的崇拜,因为太阳的别名为 "赤乌"。这表明东夷人不仅观察到了太阳的形状,还赋予了它神话色彩,反映了他们对太阳的理解和敬畏。

骨刻文中的星字最初写作三个小圆圈,后来甲骨文在其中添加了音符 "生"。这表明原始人已经能够区分单个星星和星座,并开始尝试用符号记录这些观察结果。骨刻文中有关于 "新大星" 的记载,学者认为这可能是指新星或超新星现象,这说明东夷人不仅观察日常的天文现象,还注意到了罕见的天文事件。

骨刻文中的风字最初写法:像一根木杆上面系了四条动物尾巴或条形物,骨刻文这个符号现在央视天气预报时仍然使用。繁体 "风"像个风婆婆,又像个凤鸟,这表明原始人可能将风与神话中的凤凰联系在一起,认为风是由神鸟扇动翅膀产生的。甲骨文中有关于四方风的记载,如 "东方日析,风曰脅;南方日夹,风曰光;西方日韦,风曰彝;北方日宛,风曰役",这表明原始人已经注意到风向与季节变化的关系,并开始尝试建立气象观测系统。

2. 气象变化的记录

骨刻文中关于气象变化的记录同样丰富,包括风、云、雨、雷 (车)、电 (申)、雪、涛、光、气等符号。这些符号表明,原始人对气象现象有细致的观察,并尝试用符号记录这些观察结果。

雨和雪在骨刻文中有明显的区别,骨刻文雨由三片云和三条雨点线表达,这一符号在央视天气预报时依然使用。甲骨文中的 "雨" 字像从天空不断掉落的四个雨滴。而骨刻文 "雪" 字则像从天空上不断掉落雨结成的冰块。这表明东夷人已经能够区分不同的降水形式,并根据它们的形态特征创造相应的符号。

骨刻文中的雷写作 "车",而电写作 "申"。这可能是因为东夷原始人将雷声比作车轮滚动的声音,而闪电的形状则类似于 "申" 字的曲折线条。骨刻文中“北”字像一座彩虹门。而甲骨文中有关于 "虹霓" 的记载,将其描述为一种有生命的生物,这表明东夷人不仅观察到了彩虹现象,还尝试用神话解释其成因。

骨刻文中的云字为 "

"形符号或弯曲的线条,可能表示不同形态的云。甲骨文中有关于 "三色云" 的记载,表明原始人已经注意到云的颜色变化,并将其与天气变化联系起来。

3. 动植物特征的记录

东夷骨刻文中关于动植物的记录非常丰富,包括龙、麇、鹿、麟、虎、狼、猿、龟、猴、象、狐、鼠、马、牛、羊、豕、犬、兔、虫、蛇、鱼、鸟、凤、雏、鸡、雀、鹤、鸢、鸿、雁、隹、观、萑等动物,以及山、川、丘、河、海、水、泉、流、源、树、木、森、林、花、草、竹、梅、柏、柳、李、姜、稼、禾等植物和自然景观。

动物的记录不仅包括常见的家畜和野生动物,还包括神话中的生物如龙和麟。骨刻文中的 "龙" 字形态多变,可能反映了东夷人对不同种类能飞能爬行动物的观察和想象,实际上是一种图腾,但一直离不开张牙舞爪的形象。骨刻文中的 "鹿" 字像一只站立的鹿,有角、身、腿等特征,表明东夷人对鹿的形态特征有细致的观察。

植物的记录同样细致,包括不同种类的树木、花草和农作物。骨刻文中的 禾、苗、米、麦、黍 等字表明东夷人已经开始种植和记录农作物。骨刻文中的 "田" 字像被分割成小块的土地,表明东夷人已经开始规划和利用管理农田。

值得注意的是,骨刻文中的 "麋" 字与麋鹿的形态和生活习性密切相关。麋鹿被华夏祖先视为吉祥兽、图腾,它能知物候、报时节。早在 5000~8000 年前,我们的祖先就将麋鹿骨骼、骨质角制成生活用具,并在一部分上面刻有字符,也是骨刻文。这表明东夷人不仅观察动物的形态特征,还注意到它们的生活习性与季节变化的关系,并将这些观察结果应用于日常生活和文化创造中。

二、东夷人对自然现象的理解与应用

1. 天文观测与历法制定

从骨刻文日,月,星,辰,天,宫等文字的发现,说明东夷原始人对天文现象的观察没有停留在记录层面,还发展出了对天文规律的理解和应用。骨刻文中的天文记录表明,东夷人已经开始建立自己的天文观测系统和历法体系。骨刻文金,木,水,火,土,易;表明东夷人5000年前的天文和历法已经具备了条件。

根据甲骨文中的记录,商代已经发明了自己的历法,而且还有了平年和闰年之分。这说明商代人的数学已经发展到了一定的水平,能够进行复杂的天文计算。而骨刻文中已经有了四方风记录与四时观念的形成有关,后来胡厚宣将甲骨文中的四方风名与传世文献进行对读,认为材料中的四方风名能够反映出四时的气候特征。冯时认为殷代四方风是由殷代二分二至四节的物候现象共同构成的商人独立的标准时体系,骨刻文给该体系为商人制定历法提供了一项重要依据。

骨刻文中的天干地支系统(甲乙丙丁戊己庚辛壬癸子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥)表明东夷人已经开始建立自己的时间计量系统。这些符号不仅用于记录日期,还与天文现象和季节变化密切相关。有学者认为,十天干起源于太阳冰晕现象,是商代先民对高纬度地区独特太阳光现象(如日晕、日柱、幻日等)的观察与归纳。

2. 气象预测与农业生产

东夷人对气象变化的观察和记录主要是为了指导农业生产。骨刻文中的气象记录表明,原始人已经开始尝试通过观察气象变化预测农业收成,并据此调整生产活动。

东夷骨刻文中已经有了“春”“夏”“秋”“冬”等字,之后在甲骨文中有大量关于天气变化的记录和预测,如 "癸卯卜,亘贞:我受黍年"(占卜今年是否能获得好的黍收成)。这表明原始人已经认识到气象变化与农业收成之间的关系,并尝试通过占卜预测天气变化,指导农业生产。东夷古邑阳谷县取名记载和传说,可能就是5000前蚩尤观太阳种五谷的重要依据。

东夷骨刻文中的四方风信仰与农业生产密切相关。在古代,农业的丰歉受自然气候的影响极大,只有在风调雨顺的时候才能拥有好的年收。当农收成为中国古代先民们第一关心的要务时,天气的好坏便成为农业生产的关键,人们开始关心风雨等自然物候,四方风信仰也由此而产生。

东夷骨刻文中已经有了白,黑,青,绿,朱(红),黄,彤,色等文字。骨刻文中的 "云" 字与降雨预测有关。《说文》解释 "云" 为 "山川气也",甲骨文中有关于 "六云"记载,可能指云彩有六种颜色。古人根据云的色彩、动态判断降水,如 "黑赤并见者,即雹;黄白杂见,风多"。这表明东夷人已经开始建立自己的气象预测系统,并将其应用于农业生产。

3. 动植物观察与资源利用

东夷人对动植物的观察和记录主要是为了更好地利用自然资源。骨刻文中的动植物记录表明,原始人已经开始建立自己的生物分类系统,并将这些知识应用于狩猎、采集和农业生产中。

骨刻文中的 "鹿"、"虎"、"象"、“牛” 等动物名称表明原始人已经能够区分不同种类的动物,并根据它们的习性和特点制定相应的狩猎策略。骨刻文中的 "龙"、"凤" 等神话动物可能是原始人对某些稀有动物特征的夸张和神化,反映了他们对自然的敬畏和想象。

骨刻文中的 禾、米、麦、黍 等农作物名称表明原始人已经开始种植和管理农作物。骨刻文中的 "田"、"仓" 等字表明原始人已经开始规划和管理农田,并建立了粮食储存系统。

特别值得注意的是,东夷人对麋鹿的观察和利用。麋鹿的 "麋" 字结构是鹿字头,米字底,表明麋鹿与中国的农耕发展有着内在的联系。原始农耕时代称 "麋耎" 为壤麋、麋田或麋耕,后来人们受到麋耕的启发,用水牛踩踏水田,获得同样的效果,人们称水牛踩踏烂糊泥土种稻而获为 "蹄耕"。这表明东夷人不仅观察动物的形态特征,还注意到它们的生活习性与自然环境的关系,并将这些观察结果应用于农业生产技术的创新中。

三、骨刻文与原始思维方式

1. 象征性思维与自然崇拜

骨刻文的形成和发展反映了东夷人的象征性思维方式和自然崇拜观念。东夷人通过观察自然现象,创造出具有象征意义的符号,将自然现象与人类社会联系起来,形成了独特的世界观和文化传统。

骨刻文中的 "日"、"月"、"风"、"云" 等符号不仅是对自然现象的简单描绘,还包含了原始人的崇拜和敬畏之情。骨刻文中的 "日" 字是一圆圈,可能与 "赤乌" 神话有关,反映了原始人对太阳的崇拜。骨刻文中的 "风" 和"凤"有关,表明东夷人可能将风与神话中的凤凰联系在一起,认为风是由神鸟扇动翅膀产生的。

骨刻文中的四方风名与四方神名密切相关,这表明原始人已经将自然现象与空间方位和神灵崇拜联系起来,形成了初步的宇宙观。四方与四风的对应模式体现了中国先民早期思维模式中 "以空定时" 的时空概念。

骨刻文中的 "龙"、"凤" 等神话动物可能是东夷人将自然现象神化的结果。龙可能与雷电、雨水等自然现象有关,而凤则可能与风和太阳有关。这些神话动物不仅是东夷人想象力的产物,也是他们试图解释和控制自然现象的尝试。

2.整体性思维与天人合一

东夷骨刻文的“天”上由半圆,中间一条弧线,下为人组成,已经表明了“天人合一”理念。骨刻文的结构和内容反映了东夷人的整体性思维方式和 "天人合一" 观念和盖天说的理论雏形已经形成。原始人将自然界视为一个有机整体,认为人与自然之间存在着密切的联系和相互影响。

东夷骨刻文中的方位、时间、气象、动植物等不同类别的符号之间存在着有机联系,反映了原始人对世界的整体性认识。骨刻文中的四方与四风、四季的对应关系表明原始人已经开始建立时空统一的宇宙观。骨刻文中的天干地支系统不仅用于记录时间,还与方位、气象、动植物等自然现象密切相关,体现了原始人对宇宙整体运行规律的理解。

东夷骨刻文中的 "龙"、"凤" 等神话动物可能是原始人将不同自然现象和动物特征综合起来创造的复合形象,反映了他们对自然界统一性的认识。骨刻文中的 "十二生肖" 系统将动物与时间周期联系起来,体现了原始人对人与自然关系的深刻理解。

骨刻文中的 "五行" 系统(金、木、水、火、土)和 "八卦" 系统可能是原始人对自然现象进行分类和归纳的尝试,反映了他们试图通过简单的概念框架理解复杂的自然现象。这些系统不仅是原始人的认知工具,也是他们处理人与自然关系的指导原则。

结语

1. 骨刻文与自然现象记录的意义

通过对东夷骨刻文表示系统的分析,我们可以得出以下结论:骨刻文确实记录了原始人观察到的天文现象、气象变化和动植物特征等自然现象,这些记录不仅是对自然现象的简单描述,还包含了原始人对自然规律的理解和应用。

骨刻文中的天文记录表明,东夷人已经开始建立自己的天文观测系统和历法体系,能够区分不同的天体和天文现象,并将这些知识应用于农业生产和社会生活中。骨刻文中的气象记录表明,东夷人已经开始建立自己的气象预测系统,能够根据云的形态、风的方向等自然现象预测天气变化,并将这些知识应用于农业生产和资源管理中。骨刻文中的动植物记录表明,原始人已经开始建立自己的生物分类系统,能够区分不同种类的动植物,并将这些知识应用于狩猎、采集和农业生产中。

东夷骨刻文的发现研究和系统破译,改写文字历史,证明中华文明 5000 年历史不容质疑。完全符合国际通用的雅斯贝斯关于文明社会的定义,即:文字、冶炼术、国家(邦国)和信仰(宗教),而文字列为第一位。骨刻文是甲骨文的源头,它的发现填补了中国文字发展史上的重要空白,为我们理解中国早期文明的形成和发展提供了新的视角。

2. 原始人对自然现象的认知水平

东夷骨刻文的分析还表明,原始人对自然现象的认知水平已经相当高。他们不仅能够观察和记录自然现象,还能够发现和总结自然规律,并将这些知识应用于实际生活中。

在天文方面,东夷人已经能够区分不同的天体和天文现象,建立了自己的历法体系,能够根据天文现象确定农时和季节变化。在气象方面,东夷人已经能够根据云的形态、风的方向等自然现象预测天气变化,建立了自己的气象预测系统。在生物方面,原始人已经能够区分不同种类的动植物,根据它们的习性和特点制定相应的利用策略,并将这些知识应用于农业生产和技术创新中。

东夷原始人的这些认知成就,反映了他们对自然的深入观察和思考,以及对自然规律的尊重和利用。他们通过创造骨刻文这一符号系统,将自己的观察和思考结果记录下来,传承下去,为中华文明的形成和发展奠定了基础。

3. 骨刻文研究的未来方向

第二届东夷文化节、第七届东夷文化论坛达成共识:东夷文化历史久远,连续性强,自成体系。骨刻文字研发和利用,已于2013年通过省级重点课题立项并结项,为此山东省决定实施东夷文化溯源工程。

尽管东夷骨刻文的研究已经取得了一些重要成果,但仍有许多问题有待进一步探讨。未来的研究可以从以下几个方面展开:

首先,需要进一步收集和整理骨刻文材料,建立更加完整的骨刻文字库和数据库,为系统研究提供基础。目前已发现近 2 万块骨刻文,约 3000~4000 个字符,但大部分尚未得到系统研究和解读。

其次,需要加强骨刻文与甲骨文、金文等其他早期文字的比较研究,探索中国文字发展的内在规律和演变过程。骨刻文是甲骨文的源头,通过比较研究,可以更好地理解中国文字的起源和发展。建议改善东夷骨刻文字研究机构办公条件,申报省级和国家级非物质文化遗产,建立东夷骨刻文研发基金。加大宣传力度,编写东夷骨刻文教材,拍摄骨刻文研究纪录片,拍摄电视连续剧等。

再次,需要深入研究骨刻文中的自然现象记录,探索东夷人的观察方法、认知水平和思维方式。通过分析骨刻文中的天文、气象、动植物等记录,可以重建原始人的自然观和宇宙观,为理解中华文明的形成和发展提供新的视角。

最后,需要加强东夷骨刻文与其他考古发现和历史文献的综合研究,探索骨刻文在中华文明形成和发展中的重要地位和作用。骨刻文的发现,证明中华文明 5000 年不容质疑,通过综合研究,可以更好地理解中华文明的连续性和独特性。

总之,骨刻文作为中国早期的一种文字形式,不仅记录了原始人观察到的地名、国名和自然现象,还反映了他们对自然的理解和应用,以及独特的思维方式和文化传统。通过对骨刻文的深入研究,我们可以更好地理解中华文明的起源和发展,以及人类早期文明的共同特征和独特贡献。

作者简介:

丁再献先生1952年出生于沂南县,字章甫,号北海。著名文化学者、作家、诗人、国家一级书法家。研究员,同时受聘兼任数家院校客座教授和硕士研究生导师。山东原古东夷文化与骨刻文字研究中心主任,个人专著5部,最具代表性的是《东夷文化与山东·骨刻文释读》。先生首先和家兄丁再斌系统破译出东夷骨刻文字,比甲骨文早了 1300 多年。然后又始创了骨刻文字书法艺术、从而改变了中国文字发展历史。2013年通过了省级重大课题立项并结项。丁再献骨刻文书法艺术馆、文化广场等一批东夷骨刻文文旅项目相继建成。