中国三线建设启动60周年征文229

“三线军工”这个词,在上世纪八十年代前,不曾见诸于国内任何媒体。绝大多数国人,对“三线军工”也知之甚少。因为它是国家的绝密工程,一直处在神秘的帷幕之中。直到上世纪八十年代,大批“三线军工厂”陆续搬迁到城市,随之大批“三线军工”战士,竟也出现在下岗失业大军中。至此,“三线军工”才逐渐揭开了神秘的面纱。但此时,“三线军工”历史,并不为国家主流媒体所正确定位,甚至有的还在“反毛”声浪中,否定“三线军工”建设的必要性和重要性。致使不少国民,对“三线军工”事业,不置可否,不少“三线军工”战士,甚至也对自己为之献身半生的光荣的“三线军工”生涯,产生了不自信。甚至羞于对外人承认自己曾是“三线军工”。这是共和国的一段令人心痛的历史,也是对“三线军工”历史的最大不公。好在现在党和国家已在新中国“国史”和“党史”中,都对当年的“三线军工”建设,给予了充分的肯定和高度的赞揚,使这段历史终于尘埃落定,定位于辉煌。现在可以公正地说,“三线军工”建设,是当年毛主席,党中央的一项伟大英明的决策。参加“三线军工”建设的所有战士们,都是中华人民共和国历史上做出了伟大贡献的一代人。他们的名字和丰功伟绩,理应载入党和国家的光辉史册。

一、“三线军工精神”产生的背景。新中国成立后,我们在国际上经历了艰难的“抗美援朝”,“中印自卫反击战”和“苏修”的逼债、撤援,以及台湾蒋匪帮“反攻大陆”的骚扰等。在国内经历了严重的“三年自然灾害”和当时国家主持一线工作的领导造成的“虚报浮夸风”等,使国家经济和人民生活极度困难,整个国家处于内外交困的危险境地。此时美帝,“苏修”及蒋匪帮认为摧毁新中国的最佳时机已到,于是狼狈为奸,蠢蠢欲动。“苏修”准备对我国实行“外科手术式的核打击”,美国挑动我国周边的印度,越南,缅甸等准备同时入侵中国,而台湾蒋匪帮也做好了趁机“反攻大陆”的一切准备。一时间“黑云压城城欲摧”。而当时我国的工业,特别是军事工业基地,大多在东北地区和东部沿海城市,如果外敌入侵,将使我们很快遭到毁灭性的打击,并会使我们很快丧失一切反侵略的武装力量。在这种关系到国家生死存亡的关键时刻,毛主席,党中央做出了一个伟大英明的战略决策。这就是迅速在国家西部地区建立“大三线军工”基地,而在各省偏僻山区,建立“小三线军工”基地。将东北和东部沿海地区的重工业和军事工业,迅速向“三线军工”基地分散集结。让敌人不可能集中摧毁我们的工业基础和军工生产能力。而我们却可以利用在全国各地的“三线军工”建成的武器装备系统,全面开花,陷敌于人民战争的汪洋大海之中。根据这一伟大战略决策,毛主席,党中央,向全国人民发出了“备战,备荒,为人民”和“好人,好马上三线”的伟大号召。全国人民迅速响应,随即百万“三线军工”大军,开进了深山僻野,开始了近半个世纪的“三线军工”建设。 就在这塲史无前例,波澜壮阔的“三线军工”建设中,几百万“三线军工”战士,用自己的壮丽青春,甚至是用生命鲜血,向毛主席,党中央和全国人民,交出了一份为国铸剑,保家卫国的合格答卷。并创造出了国之瑰宝一一“三线军工精神”。

二、“三线军工精神”的内涵。“三线军工精神”,是百万“三线军工”战士在几十年的激情燃烧岁月中锤炼而成的。是他们集体智慧和心血的结晶。也是他们用青春和生命,为新中国国防事业谱写的一曲壮丽的赞歌。

1.艰苦创业。当年他们初进“三线军工”建设的基地时,行无路,住无房,饮无水,宿无床。但他们战严寒,斗酷暑,晴天一身汗,雨天一身泥,披星戴月,不分昼夜,修水渠,挖管道,筑路,架桥,打山洞,通电,通水建厂房。人拉肩扛运设备,干群同心谱华章。硬是在如此艰难的条件下,实现了“四个当年”(当年设计,当年建厂,当年投产,当年出产品),并很快生产出符合“部颁标准”的军工产品。列装了部队,迅速增强了国防力量。

2.无私奉献。“三线军工”战士把自己一生中,最美好的青春年华,无私的献给了伟大的国防军工事业。他们舍家为国,甚至舍身为国,“献了青春献子孙,献了子孙献终身”,当年,他们有的是从血与火的战争年代幸存活下来的战斗英雄,钢铁战士。有的是各行各业的劳动模范和业务高手,有的是各大、专院校优秀的天之骄子,还有从全国各地农村层层选拔出来的优秀知识青年。他们本应在各自安乐的家中,享受更美好的生活,但当毛主席,党中央一声令下后,他们义无反顾地走向了苦累风霜的“三线军工”战埸,把自己的一切,无怨无悔的奉献给了国家的国防事业。他们有的甚至长眠在了“三线军工”基地。 3, 3,团结协作。在当年的“三线军工”建设中,实现了全国一盘棋,一切为大局,一切为“三线”。举全国之力,集全国之才,心往一块想,劲往一块使,有难同上,有关齐攻。因此,效率高,进度快,在很短的时间内,使“三线军工”建设,就结出了丰硕成果。他们用自己的双手,绘出了新中国国防建设史上的壮丽画卷。

4.勇于创新。由于当时新中国刚成立不久,接手的是国民党政府连“火柴”和“铁钉”都不会造的“一穷二白”的经济基础。各种工业特别是军事工业底子薄,技术差,生产设备和工艺落后,这直接影响了军工生产的质量和速度。在这种情况下,“三线军工”战士们,在各自的工作岗位上,充分发挥自己的主观能动性和创造性,出谋献策,群策群力,克服了一个个难关,创出了一个个奇迹。如:山东九三八一厂的工程师李黎(曾任贺龙的外文秘书),在一无资料,二无经验的困难情况下,成功发明出12.7毫米和14.5毫米高射机枪弹壳的“电泳涂漆技术”,一举解决了原来弹壳镀铜,不耐腐蚀的国际国内的重大技术难题。这项工艺技术,后来被“兵器工业部”做为“部颁标准”,统一安排在全国的高射机枪弹壳生产中。再如,山东九七六厂在接到试产“六四式”手枪的生产任务时,既无经验,又无工装。但工人师傅们,用手工很快便制出样品,并经国家靶场鉴定合格。受到了济南军区司令员楊得志和副司令员袁升平的高度赞扬。当时,在全国各“三线军工”厂中,每年都会产生大量的技术革新,技术发明项目。这为改进军工产品质量,和提高军品数量,都起到了巨大的推动作用。

三、“三线军工精神”的特征 。“三线军工精神”具备以下四个基本特征。

1.自发性。“三线军工精神”的产生,不是来自于外部的精神灌输,也不是照搬、学习别人的经验,更不是由于强制压力而形成的。而是百万“三线军工”战士在艰难困苦的“三线军工”建设中,自发创造出来的。他形成于广大“三线军工”战士对党的无限忠诚,对祖国国防事业的无限热爱。也只有这种高度的政治觉悟,才能自觉产生出这种宝贵的“三线军工精神”。

2.融合性。“三线军工精神”与“延安精神”,“沂蒙精神”以及“大庆精神”,“大寨精神”和“雷锋精神”等,一脉相承,高度融合。既有他们的共性,也有“三线军工”的个性。由此融合在新中国历史中的精神文明里,必将成为我党,我国的传家之宝。

3,唯一性。“三线军工精神”是中国精神文明的一个重要组成部分,但他又有新中国空前绝后的唯一性。“三线军工精神”只能产生于新中国的这一特殊历史时期,中国几千年历史上不曾有过,以后也不可能再有。它是历史的唯一,也是党和国家的唯一。因此更显难能可贵。

4.传承性。“三线军工精神”是百万“三线军工”战士历经近半个世纪,锤炼而成的建国建军的真经之一。他不但对当时凝聚“三线军工”队伍,壮大国防生产力量,起到了无可替代重要作用。对今后的党和国家建设,以及对人民群众的思想教育,仍然具有重要的现实指导意义。因此,“三线军工精神”绝对不是一个政治花瓶,只能摆在那里好看,而应该世代相传,永远发扬光大。

四、“三线军工精神”的形成。

1.国际形势的逼迫。当时,美帝,“苏修”(前苏联)和蒋匪帮等反动集团,对新中国的红色政权,一百个不顺眼,一千个不放心,一万个仇和恨,必欲除之而后快。而当时进行“三线军工”建设,是毛主席,党中央护国救民的英明决策。而做为每个新中国的爱国人士和热血青年,在这面临国家生死存亡的关头,都会毅然做出参加“三线军工”建设的选择。也都会在热情参加的“三线军工”建设中尽力而为,做出自己的最大努力。因此,“三线军工精神”在这个优秀的群体之中产生,也是顺理成章。

2.强大的思想政治教育的氛围所造成。从新中国一成立,毛主席,党中央,就非常注重无产阶级革命思想的教育,并注重对人民群众的思想改造。持续不断的进行马列主义、毛泽东思想的教育,革命传统的教育,并树立王进喜,陈永贵和雷锋等工农兵的光辉榜样,使全国上下,形成了人人争先进,个个比贡献,不为名,不为利,以为国为荣,以自私为耻的良好政治环境。因此,“三线军工精神”在这种环境中产生,也就不足为奇了。

3.“三线军工”战士亲人们的大力支持,对“三线军工精神”的形成,功不可没。当时在一些军工战士家庭中,他们的老人和妻子从繁华的城市一起落户到荒无人烟的“三线军工”基地,他们不是“三线军工”人,享受不到“三线军工”的任何待遇,却要和“三线军工”吃一样的苦,受一样的罪,但他们毫无怨言,不拖后腿。凡是有亲人参加“三线军工”建设的家庭,都以此为荣,宁愿自己在家吃苦受累,也绝不给亲人拖后腿。因此,使这支“三线军工”队伍,无任何后顾之忧。促进了“三线军工精神”的形成。

五、“三线军工精神”的伟大意义。

1.由于这种“三线军工精神”具有强大的凝聚力和感召力,它培养造就出了一支特别能吃苦耐劳,又甘于无私奉献,不怕困难,不怕牺牲,敢于胜利的钢铁“三线军工”队伍。在极短的时间内,形成了浩蕩铁流,筑起了钢铁长城,震慑了外敌,确保了国泰民安。

2.“三线军工”基地的战略部署,不仅规划安排了国防工业的生产,而且为逐步调整国民经济布局,平衡东西部经济协作,以及现在的“西部大开发”和“扶贫攻坚战”都奠定了坚实的基础。“三线军工精神”,以前曾起到了重大作用,以后也必将会在国防工业建设和国民经济建设中继续发挥其重大作用。

3.“三线军工精神”是进行红色传统教育,传承红色基因,永保红色江山的一个重大精神武器。讲好“三线军工精神”,传承和发挥好“三线军工精神”,将是利国利民的一项重要工作。这不但是党和国家需永远宣传弘扬的,也是我们每个“三线军工”战士义不容辞的责任。

“三线军工”英魂永在!

“三线军工”精神永存!

作者简介:李佃玉,1950年出生于山东日照市,中共党员,大专文化,高级政工师。1969年在日照三庄区政府参加工作,1970年后,先后在山东第一机械修配厂(军工番号:九七六厂),国营民丰机械厂(军工番号:九三八一厂),国营山东红光化工厂(军工番号:第五八O五厂)以及日照市属企业工作,并担任过中层和厂级领导。2010年退休,现任日照市作家协会会员,日照市音乐家协会会员,《日照日报》老年记者团记者,《齐鲁晚报》壹点号终端记者。山东三线军工研究室和山东三线建设联谊会副主任。中国三线建设研究会研究员,山东《军工文化研究》杂志副主编。

链接

关于“中国三线建设启动60周年”

征文和征物活动的启事

2025年是中国三线建设启动60周年,为了宣传“艰苦创业,无私奉献,团结协作,勇于创新”的三线精神,弘扬三线建设者为了国家安全默默无闻数十年如一日,在深山密林、大漠荒烟进行国防科研、生产的峥嵘岁月,铭记历史,弘扬党的优良传统,特举办纪念“中国三线建设启动60周年”主题征文活动。启事如下:

一、活动主题

纪念中国三线建设启动60周年

二、组织单位

主办单位:

山东省写作学会

都市头条·济南头条

山东三线军工文化研究室

承办单位:

山东福寿园发展有限公司

山东人文纪念公园(山东红光化工厂原址,军工代号:5805)

成立由主办、承办单位领导参加的组委会,聘请有社会影响力的知名作家、专家为顾问。

三、征稿体裁

本次征文限散文、纪实文学、报告文学、诗歌四种体裁,突出思想性、文学性、时代性。散文要求3000字以内,古体诗和新诗均可,新诗100行以内。

本次活动同步征集反映时代变迁、承载历史记忆的老物件(如照片、书信、工具、日用品、票证等)。这些物件将作为时代背景的重要素材与征文作品共同呈现。

四、稿件要求

为深入挖掘三线建设的历史价值和时代意义,征文内容应为中国三线建设故事;对三线精神的理解和感悟;对三线建设者的赞美和歌颂;对三线建设历史的研究和思考,对山东红光化工厂的历史建设故事。

来稿需注明“中国三线建设征文”字样,文后注明作者200字以内简介、单位、电话等信息;

所有作品必须原创首发,若发现抄袭或一稿多投者,取消活动资格;投稿一律用真实姓名,化名重复者不予评审;

五、征稿和征物时间及邮箱、微信

2025年6月21日起至2025年9月30日

投稿联系人、电话、邮箱、微信:宋先生13325115197(微信同号) 1025924131@qq.com

老物件收集联系人、电话、邮箱、微信:杨先生 15662725195(微信同号) shandongqh@fsygroup.com,

快递收件地址(可到付)山东省济南市长清区孝里镇龙泉官庄村南山东福寿园,收件人:杨老师 15662725195

六、作品刊发及评奖

经初审符合征文要求的作品,将在《都市头条·济南头条》开设专栏发表。

征稿结束,将组织由专家、学者、教授、编辑等组成的评委会,评选出优秀作品(组委会、评委会人员作品不参加评奖)。

一等奖1名,奖金各1000元,证书;

二等奖5名,奖金各500元,证书;

三等奖10名,奖金各200元,证书;

优秀奖若干名,证书。

另设人气奖5名(按阅读量、点赞、留言等权重),奖金各500元,证书;

获奖名单将在《都市头条·济南头条》发布,获奖作品择优向《中国企业档案》等其他纸媒报刊推荐发表。

七、颁奖

评奖结束,将在山东省老战士纪念馆举行隆重颁奖典礼,具体时间另行通知。

八、其他

征文将在山东省老战士纪念广场举行启动仪式,启动后征文活动期间,将由组委会组织作家、诗人等山东老战士纪念广场、小三线红光化工厂原址等进行采风活动。

2025年6月21日

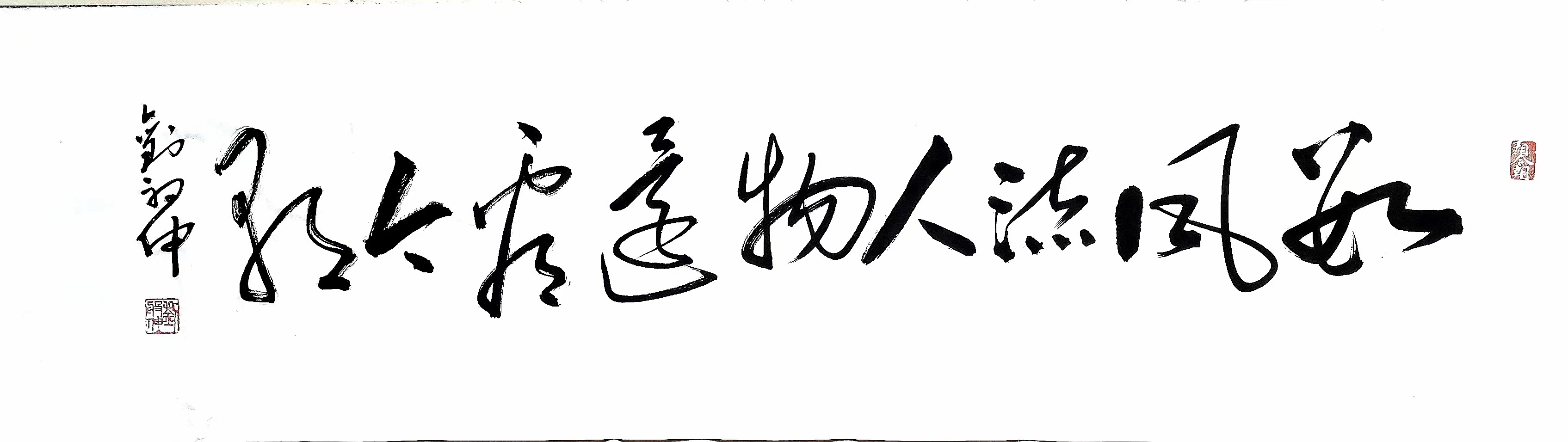

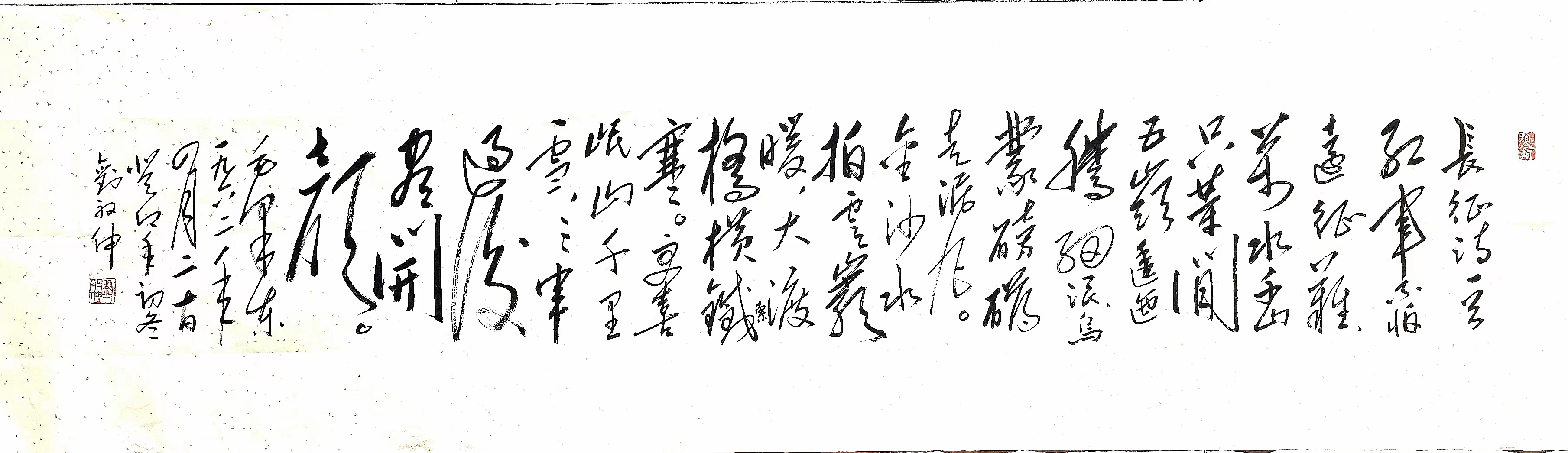

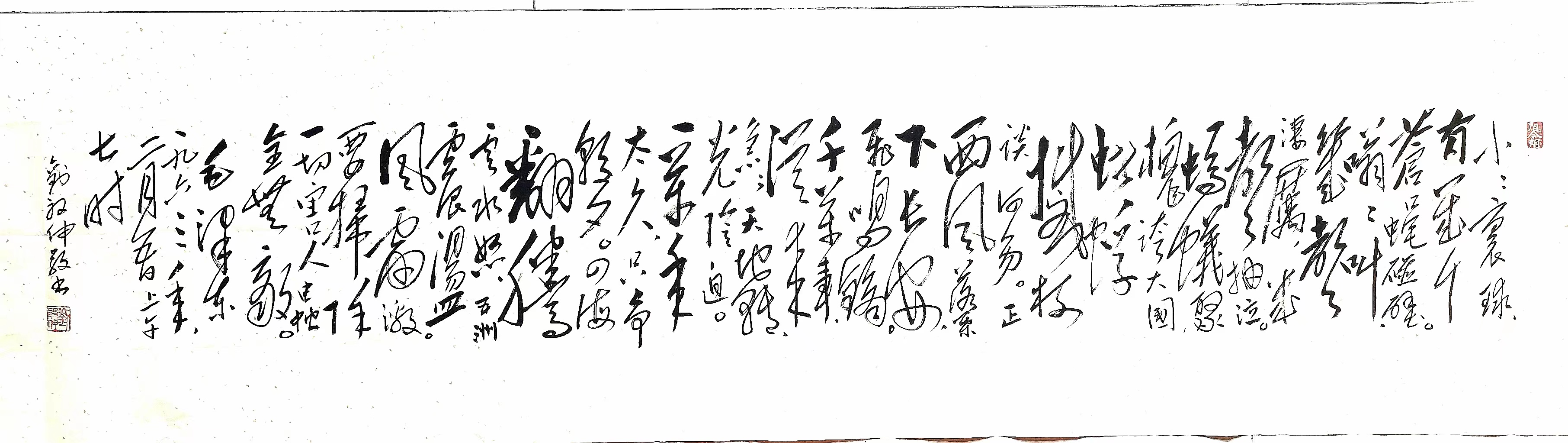

刘般伸,特型演员,著名书法家。

有需要刘般伸先生书法作品或者莅临现场演出鼓劲加油的请联系《都市头条·济南头条》。

刘般伸先生毛体书法作品欣赏

艺术热线:

13325115197

史志年鉴、族谱家史、

各种画册、国内单书号、丛书号、

电子音像号、高校老师、中小学教师、

医护、事业单位晋级

策展、推介、评论、代理、销售、

图书、画册、编辑、出版