骨刻文与原始音乐环境:

中国音乐代代相传的历史演变研究

丁再献

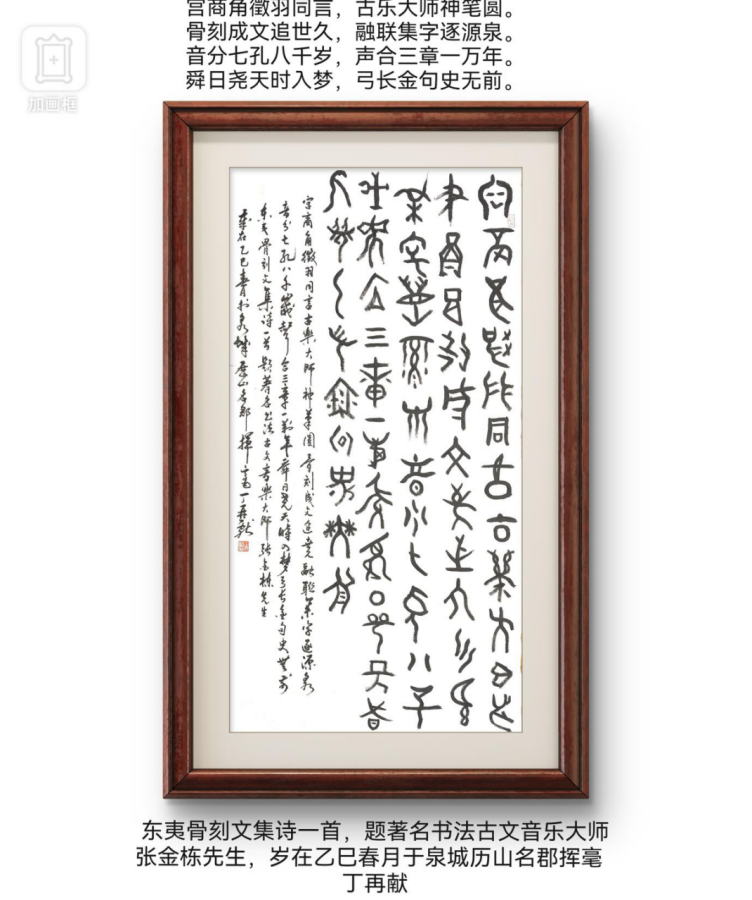

张金栋在西藏,在新疆,巴丹吉林,腾格里沙漠,乌苏里江等原始音乐环境有很深刻的音乐体验,因此推断骨科文音乐密码,在中国是代代相传一脉相承的。这一课题,我与张金栋先生进行了长期而深入的探讨,今日刊出,以飨读者。

引言:骨刻文与原始音乐研究环境中,音乐的意义

中国音乐作为中华文明的重要组成部分,其历史源远流长,承载着中华民族的文化基因和精神特质。张金栋先生研究发现,在我和家兄丁再斌破译出来的900多个东夷骨刻文字中,已经有了宫、商、角、徵、羽等古音乐的重要元素,说明从远古时期的原始乐舞到现代的多元音乐形式,中国音乐经历了漫长而丰富的发展历程,形成了独特的音乐体系和审美传统。然而,关于中国音乐的起源和早期发展,特别是骨刻文历史阶段的音乐形态,长期以来缺乏系统深入的研究。

骨刻文作为中国早期文字形式之一,是指在兽骨上刻画的符号或文字,主要出现在新石器时代晚期至商代早期,距今约4600年至3500年之间。这些骨刻文不仅是中国文字发展的重要阶段,也可能蕴含着丰富的音乐信息,为研究中国音乐的起源和早期形态提供了珍贵的实物资料。

与此同时,张金栋在西藏、新疆天山以及巴丹吉林沙漠、毛乌素沙漠、腾格里沙漠等地的经历,为我们理解原始音乐环境提供了独特视角。在1966年左右,这些地区尚未大规模开发,保留了较为原始的自然环境和文化生态,使他对原始音乐环境有了深切感受,并产生了研究中国音乐传承的使命感。这些原始环境中的音乐实践,可能与骨刻文时期的音乐形态有着内在联系,对理解中国音乐的早期发展具有重要意义。

本文旨在通过研究骨刻文历史阶段的音乐形态,并结合张金栋在原始环境中的经历和思考,探讨中国音乐代代相传的历史演变过程,揭示中国音乐的文化内涵和传承机制。研究将从骨刻文与音乐符号的关系、原始音乐环境的特征、骨刻文阶段的音乐形态、原始环境与音乐传承的关系等方面展开,以期为中国音乐史研究提供新的视角和思路。

张金栋先生是古文字音乐研究大家,中国书法音乐创始人。近几年来,张先生对东夷骨刻文字与音乐、骨刻文书法音乐进行深入的探讨和研究,见解具有独到之处,不愧为一代古文音乐大师级人物。张金栋先生这次对东夷骨刻文字音乐探讨具有较深的理论高度和学术高度。因此,我们采用问答的方式,来对东夷骨刻文音乐进行解读,大家也可以开展讨论,以促进古文音乐的研究更上层楼。

一、关于骨刻文与音乐符号的关联

1.1 骨刻文的定义与历史背景

骨刻文是指在兽骨(主要是牛、鹿等动物的骨骼)上刻画的符号或文字,是中国早期文字发展的重要阶段。骨刻文最早集中发现于山东地区,随后在河南、陕西、甘肃等地也有发现,主要分布在黄河流域和长江流域的新石器时代晚期至商代早期遗址中。骨刻文的年代大致在公元前2600年至公元前1500年之间,早于商代的甲骨文,但晚于新石器时代早期的岩画陶器等符号。

张金栋先生认为,骨刻文的发现对于研究中国文字的起源和演变具有重要意义。与后来的甲骨文相比,骨刻文的符号更加原始、简洁,结构也更为简单,反映了中国文字从图画符号向抽象符号过渡的早期阶段。骨刻文的内容主要包括祭祀、占卜、记事等,反映了当时人们的宗教信仰、社会生活和生产活动。

在骨刻文中,已经出现了一些与音乐相关的符号,这些符号可能与当时的音乐活动、乐器形态或音乐概念有关,为研究中国早期音乐提供了重要线索。

1.2 骨刻文中的音乐符号解读

张金栋先生研究发现,骨刻文中的音乐符号主要表现为与乐器、乐舞、音律等相关的符号或图形。通过对这些符号的解读,可以推测骨刻文历史阶段的音乐形态和特征。

乐器符号:骨刻文中的乐器符号主要表现为各种乐器的图形或简化形式。例如,一些骨刻文符号形似鼓、磬、笛等乐器,可能表示这些乐器的名称或形状。在甲骨文中,"樂"字的原始形态即象鼓鞞之形,这可能与骨刻文中的相关符号有关。但骨刻文的“乐”字是由丝弦和木组合。

乐舞符号:骨刻文中的乐舞符号主要表现为人形与乐器或动作的组合,可能表示不同类型的舞蹈或乐舞活动。这些符号通常表现为舞者手持乐器或做出特定动作的形象,反映了当时乐舞结合的表演形式。例如:骨刻文的“舞”字,就是一个二人跳舞的组合。

音律符号:骨刻文中的音律符号可能与音高、音阶或音律有关。虽然这些符号的确切含义尚不完全清楚,但有学者认为它们可能与早期的音律理论或音乐实践有关。但从骨刻文的“音”字表象看具有动感。

骨刻文中的音乐符号虽然数量有限,但其形态和结构反映了当时人们对音乐的认识和表达方式,为研究中国早期音乐提供了重要的实物资料。这些符号的解读需要结合考古发现、文献记载和比较研究,进行多维度的分析和探讨。

1.3 骨刻文与甲骨文音乐符号的比较研究

张金栋先生研究发现,骨刻文与后来的甲骨文在音乐符号方面存在一定的连续性和演变关系,通过比较研究可以揭示中国音乐符号的发展脉络。

符号形态的演变:从骨刻文到甲骨文,音乐符号的形态逐渐从具象向抽象演变。骨刻文中的音乐符号更加接近图画,而甲骨文中的音乐符号则更加抽象和规范化。例如,甲骨文中的"舞"字(賽)从骨刻文中的人形符号演变而来,但结构更加简化和规范化。

符号功能的扩展:甲骨文中的音乐符号功能更加多样化,不仅表示乐器、乐舞,还表示音乐概念、音乐活动和音乐理论等。这反映了从骨刻文到甲骨文阶段,人们对音乐的认识和表达方式的深化和扩展。

符号系统的形成:甲骨文已经形成了相对完整的音乐符号系统,包括乐器名称、乐舞名称、音乐术语等。这一系统的形成可能与骨刻文阶段的符号积累和发展有关,反映了中国音乐符号系统的早期发展过程。

骨刻文与甲骨文音乐符号的比较研究,很多具有相同之处,这有助于揭示中国音乐符号的起源和演变过程,为理解中国早期音乐的表达方式和文化内涵提供重要线索。

二、关于原始音乐环境的特征与意义

2.1 原始环境与音乐产生的关系

张金栋先生研究发现,原始环境对音乐的产生和发展具有深远影响。在人类社会的早期阶段,音乐与自然环境、生产活动和宗教信仰密切相关,反映了人类对自然的认识和适应过程。

自然声音的启发:原始环境中的自然声音,如风声、雨声、雷声、鸟鸣、兽吼等,是音乐产生的重要灵感来源。早期人类通过模仿和抽象这些自然声音,创造了最初的音乐形式。

生产活动的节奏:原始环境中的生产活动,如狩猎、采集、农耕等,产生了有节奏的动作和声音,这些节奏成为早期音乐节奏的重要来源。例如,劳动号子就是从劳动节奏中发展而来的音乐形式。

环境适应的需要:在原始环境中,音乐可能被用于传递信息、协调行动、增强群体凝聚力等,是人类适应环境的重要手段。例如,狩猎时的呼喊和信号可能是最早的声乐形式。

张金栋在西藏、新疆天山以及巴丹吉林沙漠、毛乌素沙漠、腾格里沙漠等地的经历,使他深刻体会到原始环境对音乐产生的影响。这些地区独特的自然环境和气候条件,塑造了当地独特的音乐风格和表现形式,反映了人类与自然环境的密切关系。

2.2 原始音乐环境的特征分析

张金栋先生研究发现,原始音乐环境具有独特的特征,这些特征反映了特定地理环境和文化背景下的音乐特点。通过分析这些特征,可以更好地理解原始音乐的形态和内涵。

地理环境的影响:不同的地理环境对音乐的风格和形式产生不同的影响。例如,山区环境中的音乐往往高亢、明亮,而平原地区的音乐则更加平缓、悠长。张金栋在西藏高原和新疆沙漠地区的体验,使他感受到了这种地理环境对音乐的影响。

气候条件的制约:气候条件也会影响音乐活动的方式和频率。在寒冷地区,人们可能更多地在室内进行音乐活动,而在温暖地区,则可能更多地在户外进行音乐活动。

自然资源的限制:原始环境中的自然资源限制了乐器的制作材料和形式。例如,在森林地区,人们可能更多地使用木制乐器;在草原地区,可能更多地使用皮革和骨制乐器;在山区,则可能更多地使用石制乐器。

生态系统的多样性:原始环境的生态系统多样性为音乐提供了丰富的素材和灵感。不同的生态系统中,动植物的声音、形态和行为都可能成为音乐表现的对象。

2.3 原始音乐环境对音乐传承的影响

张金栋先生认为,原始音乐环境对音乐的传承和发展具有深远影响,这种影响主要表现在以下几个方面:

音乐风格的形成:原始环境塑造了不同地区的音乐风格和特点,这些风格和特点在长期的传承过程中逐渐稳定下来,形成了各具特色的音乐传统。

音乐表达方式的差异:不同的原始环境导致了不同的音乐表达方式。例如,在开阔的草原和沙漠地区,音乐可能更加高亢、悠长,以适应远距离传播的需要;而在封闭的山谷和森林地区,音乐则可能更加柔和、细腻。

音乐功能的多样性:原始环境中的音乐具有多种功能,包括宗教祭祀、生产劳动、社交娱乐、信息传递等。这些功能在不同的环境中可能有所侧重,影响了音乐的形式和内容。

音乐传承方式的特点:在原始环境中,音乐的传承主要依靠口头传授和行为模仿,这种传承方式具有较强的地域性和家族性,也容易受到环境变化的影响。

张金栋在原始环境中的体验,使他深刻认识到这些环境因素对音乐的影响,以及它们在中国音乐传承中的重要作用。这些认识为理解中国音乐的历史演变提供了新的视角和思路。

三、关于骨刻文历史阶段的音乐形态研究

3.1 骨刻文阶段的乐器种类与形态

张金栋先生研究发现,骨刻文历史阶段的乐器种类和形态反映了当时的音乐发展水平和特点。通过考古发现和骨刻文符号的研究,可以初步了解这一阶段的乐器情况。

骨制乐器:骨刻文阶段的骨制乐器主要包括骨笛、骨哨、骨号等。这些乐器通常由动物骨骼制成,如鹤类的尺骨、鹿类的腿骨等。其中,骨笛是最具代表性的乐器之一,如贾湖遗址出土的骨笛,距今已有约9000年的历史,是中国最早的可演奏乐器之一。

石制乐器:骨刻文阶段的石制乐器主要包括石磬、石球等。石磬是一种打击乐器,通常由天然石料制成,形状不规则,音质清脆。石球可能用于敲击或摇晃,产生节奏和声音。

陶制乐器:骨刻文阶段的陶制乐器主要包括陶埙、陶鼓等。陶埙是一种吹奏乐器,通常由陶土制成,形状为卵形或球形,上有吹口和音孔。陶鼓则是一种打击乐器,由陶土制成鼓框,蒙上动物皮革制成鼓面。

木制乐器:骨刻文阶段的木制乐器主要包括木鼓、木琴等。由于木材易腐烂,保存下来的实物较少,但在骨刻文符号中可以看到一些与木制乐器相关的图形。

弦乐器的可能性:关于骨刻文阶段是否存在弦乐器,目前尚无确凿证据。甲骨文中的"樂"字被解释为丝附木上,可能表示弦乐器,但骨刻文中“乐”字由丝和木组成,表示这种乐器是用丝弦和和木材制造的,这是明确的弦乐器符号。

骨刻文阶段的乐器种类和形态反映了当时人们对声音的探索和利用,为后来中国音乐的发展奠定了基础。

3.2 骨刻文阶段的音乐活动与功能

张金栋先生研究发现,骨刻文阶段的音乐活动主要包括祭祀、巫术、劳动、娱乐等类型,这些活动在当时的社会生活中具有重要功能。

祭祀音乐:骨刻文阶段的祭祀音乐是最重要的音乐活动之一。在祭祀活动中,音乐被用来沟通神灵、表达敬意、祈求福祉。骨刻文中的一些符号可能与祭祀音乐有关,如表示鼓、磬等乐器的符号。

巫术音乐:骨刻文阶段的巫术音乐与宗教信仰和巫术活动密切相关。在巫术仪式中,音乐被用来驱邪避灾、治病救人、预测未来。甲骨文中的"舞"字(賽)最初可能与巫术舞蹈有关,反映了音乐与巫术的密切关系。骨刻文的“舞”字,就是一个二人跳舞的组合,是否与甲骨文相似,这有待于进一步考证。

劳动音乐:骨刻文阶段的劳动音乐与生产活动密切相关。在劳动过程中,音乐被用来协调动作、减轻疲劳、提高效率。骨刻文中的一些符号可能与劳动音乐有关,如表示劳动号子或节奏的符号。

娱乐音乐:骨刻文阶段的娱乐音乐主要用于社交、娱乐和庆祝活动。在这些活动中,音乐被用来表达情感、增进交流、活跃气氛。骨刻文中的一些符号可能与娱乐音乐有关,如表示舞蹈或游戏的符号。

骨刻文阶段的音乐活动具有多种功能,反映了音乐在当时社会生活中的重要地位和作用。这些活动为后来中国音乐的发展奠定了基础,也影响了中国音乐的文化内涵和审美取向。

3.3 骨刻文阶段的音乐理论与实践

张金栋先生研究发现,骨刻文阶段的音乐理论与实践虽然相对原始,但已经显示出一定的系统性和规律性,为后来中国音乐理论的发展奠定了基础。

音律实践:骨刻文阶段的音律实践主要表现为对音高、音程和音阶的初步认识。贾湖骨笛的测音研究表明,早在9000年前,中国先民已经能够制作具有稳定音高和音阶结构的乐器,反映了当时对音律的初步认识和应用。

节奏理论:骨刻文阶段的节奏理论主要表现为对节奏规律的认识和应用。骨刻文中的一些符号可能与节奏有关,如重复的线条或点,可能表示不同的节奏模式。

音乐结构:骨刻文阶段的音乐结构可能相对简单,主要表现为重复、变奏和对比等基本手法。这些结构手法在后来的中国音乐中得到了进一步发展和完善。

音乐表演:骨刻文阶段的音乐表演主要表现为歌唱、舞蹈和乐器演奏的结合,形成了乐、歌、舞三位一体的表演形式。这种表演形式在中国音乐中一直延续下来,成为中国传统音乐的 重要特征之一。

骨刻文阶段的音乐理论与实践虽然简单,但已经显示出中国音乐的独特特点和发展方向,为后来中国音乐的繁荣奠定了基础。

四、张金栋的原始环境经历与音乐研究

张金栋先生亲临上述地区的考察经历给人们以无限之想象。

4.1 张金栋的原始环境考察经历

张金栋先生在1966年左右对西藏、新疆天山以及巴丹吉林沙漠、毛乌素沙漠、腾格里沙漠等地的考察,为他理解原始音乐环境提供了宝贵的第一手经验。

西藏地区的考察:张金栋先生在西藏地区的考察主要集中在藏族聚居区,这里的高海拔环境、独特的地理风貌和宗教文化,为他提供了观察和体验藏族原始音乐的机会。在西藏,他接触了藏族的传统音乐,包括宗教仪式音乐、劳动歌曲、民间歌舞等,这些音乐形式与当地的自然环境和文化传统密切相关。

新疆天山地区的考察:张金栋先生在新疆天山地区的考察主要集中在维吾尔族、哈萨克族、柯尔克孜族等少数民族聚居区。天山地区的多样地形和气候条件,以及多元的民族文化,为他提供了丰富的音乐观察材料。在天山地区,他接触了维吾尔族的木卡姆音乐、哈萨克族的冬不拉弹唱、柯尔克孜族的玛纳斯史诗演唱等,这些音乐形式反映了当地民族对自然环境的适应和文化传统的传承。

沙漠地区的考察:张金栋先生在巴丹吉林沙漠、毛乌素沙漠、腾格里沙漠等地的考察,使他体验了极端干旱环境中的音乐特点。这些沙漠地区的音乐,如蒙古族的长调、回族的花儿等,具有高亢、悠长、苍凉的特点,与沙漠的辽阔和寂静相呼应。

这些考察经历使张金栋对原始音乐环境有了深切感受,也为他后来的音乐研究提供了丰富的第一手资料和独特的视角。

4.2 原始环境中的音乐特点与表现形式

张金栋先生在原始环境中观察到的音乐具有鲜明的特点和表现形式,这些特点和形式反映了不同环境和文化背景下的音乐差异。

高亢悠长的旋律:在开阔的草原、沙漠和高原地区,音乐的旋律通常高亢、悠长,具有较强的穿透力和传播力。例如,蒙古族的长调、藏族的牧歌、哈萨克族的阿肯弹唱等,都具有这种特点。

丰富多样的节奏:不同的原始环境中,音乐的节奏也各具特色。在农业地区,音乐的节奏通常与劳动动作和季节变化相协调;在游牧地区,音乐的节奏则更加自由、灵活;在山区和峡谷地区,音乐的节奏则可能更加复杂、多变。

独特的演唱方法:原始环境中的演唱方法多种多样,包括真声、假声、呼麦、喉音等。这些演唱方法往往与当地的语言特点、环境条件和文化传统有关。例如,蒙古族的呼麦是一种独特的喉音演唱技巧,能够同时发出两个声部,模仿自然环境中的声音。

即兴创作的特点:原始环境中的音乐通常具有较强的即兴性,歌手和乐手可以根据现场情况和个人感受进行即兴创作和表演。这种即兴创作的特点反映了音乐与生活的密切联系,也体现了音乐创作者的创造力和表现力。

自然元素的融入:原始环境中的音乐常常融入自然元素,如鸟鸣、风声、雨声、雷声等。这些自然元素的融入,使音乐更加贴近自然,也增强了音乐的表现力和感染力。

这些音乐特点和表现形式,反映了原始环境对音乐的深刻影响,也展示了中国各民族音乐的多样性和创造力。

4.3 原始环境体验对张金栋音乐研究的影响

张金栋先生在原始环境中的体验对他的音乐研究产生了深远影响,塑造了他的研究方向、方法和理论观点。

研究方向的确定:原始环境中的音乐体验使张金栋认识到环境因素在中国音乐形成和发展中的重要作用,从而确定了从环境角度研究中国音乐的方向。这一研究方向强调音乐与自然环境、人文环境的互动关系,为理解中国音乐的多样性和独特性提供了新的视角。

研究方法的创新:原始环境中的音乐体验使张金栋认识到实地考察和田野调查在中国音乐研究中的重要性,从而创新了音乐研究的方法。他强调音乐研究应当走出书斋,深入实地,通过观察、体验、访谈等方式获取第一手资料,这种方法为后来的音乐人类学研究提供了借鉴。

理论观点的形成:原始环境中的音乐体验使张金栋形成了一系列关于中国音乐的理论观点,如"音乐环境决定论"、"音乐文化生态系统"等。这些观点强调音乐与环境的相互作用,以及音乐在文化传承和环境适应中的重要作用,为理解中国音乐的历史演变提供了新的理论框架。

研究使命的产生:原始环境中的音乐体验使张金栋深刻认识到中国音乐的价值和意义,从而产生了研究和传承中国音乐的使命感。他认为,中国音乐是中华民族文化的重要组成部分,研究和传承中国音乐是保护和弘扬中华优秀传统文化的重要途径。

这些影响使张金栋成为中国音乐研究领域的重要学者,也为中国音乐的研究和传承做出了重要贡献。