以血泪铭刻历史 以敬畏守望和平

——二月梅《来自旅顺口的祭奠》赏析

宋俊忠

军旅作家二月梅的散文《来自旅顺口的祭奠》,以深沉悲怆的笔触,将每一位读者带入一段中华民族永不能忘的伤痛记忆。文章以“抗战胜利八十周年”为时间背景,却并未局限于1931-1945年的抗战叙事,而是将目光投向更加遥远的1894年,投向那个被鲜血染红的港口——旅顺口。作者以地理为锚点、以历史为经纬、以情感为血脉,完成了一次对民族创伤的深刻凝视,也完成了一次对和平未来的虔诚叩问。

一、 时空交织的叙事结构,个人行走与历史回溯的共鸣

文章以“八月”开篇,以桂花香与抗战纪念标识营造出庄严与怀念交织的氛围,随即笔锋一转,引出“旅顺口”这一深埋于民族记忆中的符号。作者巧妙地将个人行程与历史追溯双线并行:从大连驶向旅顺的道路,既是地理意义上的接近,也是时间意义上的回溯。通过“陪同老兵”“崔研究员”等人物视角,层层剥开历史真相,使读者仿佛亲临其境,目睹1894年寒冬的惨剧、日俄监狱的阴森、万忠墓的肃穆。这种“行走—聆听—感悟”的叙事方式,打破了传统历史散文的沉闷,赋予文本强烈的现场感与代入感。

二、 细节与场景的力量,血泪历史的具象化呈现

二月梅深谙细节的力量。文中对旅顺口地理环境的描写——“黄金山如守关巨人,老虎尾似锁海长鞭”——不仅凸显其战略重要性,更暗喻中华民族曾以血肉之躯守护却终被撕裂的悲剧。而万忠墓纪念馆内“日军日记复印件”“染血积雪的老照片”“36人埋碑的故事”,以及日俄监狱中“墙上的划痕”“锈蚀的刑具”“绞刑架下的踏板”,无一不是触目惊心的历史证物。这些细节将宏大的历史叙事转化为可感可触的个体遭遇,让读者在具体的痛苦中理解抽象的“民族苦难”。作者并未刻意煽情,而是以克制的白描手法让事实本身说话,反而更显震撼。

三、 历史纵深的开拓,从甲午到抗战的苦难连续性

文章最深刻的立意在于打破“历史断裂性”的认知误区。作者明确指出:“民族的伤痕从没有‘先后’之分”。通过追溯旅顺口从甲午屠城(1894)到日俄争夺(1904-1905),再到日本殖民(1905-1945)的历程,揭示了帝国主义侵华的连续性与中华民族抗争的持久性。尤其通过对“三国干涉还辽”“日俄战争背景”的梳理,深刻指出列强瓜分中国的野心与弱国无外交的残酷现实。这种视野将旅顺口视为中国近代史的微缩景观——“一个旅顺口,半部近代史”,使其超越地域限制,成为整个民族命运的象征。

四、 情感与理性的平衡,祭奠之外的历史反思

作为军旅作家,二月梅并未止于悲情宣泄,而是将缅怀升华为理性思考。文中多次强调“前事不忘,后事之师”,在揭露日寇极端残忍性的同时,更指出悲剧根源在于“积贫积弱,没有民族独立”。这种反思使文章具有强烈的现实意义:纪念历史不是为了延续仇恨,而是为了守护来之不易的和平,警惕军国主义复苏。结尾处,作者站在大连繁华的夜色中,感慨“繁华是无数先烈用生命换来”,点出了历史记忆与当代责任的内在联系——铭记,是为了更好地前行。

五、 文学与历史的互文,词作与散文的深情呼应

文章以《满江红·旅顺口》收尾,堪称点睛之笔。词中“黄渤之交,锁狮口”“寒滩血浸,泪封残堞”等意象与散文中的地理描写、历史场景形成呼应;而“新港立,鲸鸣彻”“虎尾横波浮甲舰”则暗合今日旅顺的崭新面貌,暗示苦难已化为奋进的力量。这种“文—词”互文的结构,既延续了中国文人以文学铭刻历史的传统,也赋予了现代散文以古典韵律的美感,彰显了作者作为中华诗词学会会员、诗词大家的深厚功底。

总而言之,二月梅先生的《来自旅顺口的祭奠》不仅是一篇散文,更是一座用文字砌成的致敬与传承的纪念碑。它承续了二月梅前作《永远的民族脊梁——新疆行之七百里拜左公》中对民族精神的追寻,又以旅顺口为镜,照见苦难、勇气与重生。文章以通俗而不失深度的语言,将历史真相传递给当代读者,尤其对年轻一代具有重要的启蒙意义。在抗战胜利八十周年的今天,这样的作品提醒我们:真正的祭奠,是让记忆活在未来,让和平扎根于每一个珍视它的人心中。

来自旅顺口的祭奠(散记)

二月梅

时序跨入八月,风里渐渐漫开桂花的淡香,街头巷尾却总飘着另一种厚重的气息——抗战胜利八十周年的纪念标识在阳光下格外醒目,电视里循环播放着抗战老兵的访谈,书店里关于抗战历史的书籍被摆到了最显眼的位置。每当这时,我的心里总会涌起一股复杂的情绪,既有对胜利的自豪,也有对历史的敬畏,更有一个名字在心底反复回响,像一声沉钟,敲打着记忆的闸门——旅顺口。

旁人或许会说,旅顺口的痛,比全面抗战早了四十余年,似乎与“抗战胜利”的时间线隔着一段距离。可在我心里,民族的伤痕从没有“先后”之分,从没有“该忘”与“不该忘”的界限。1894年那个冬天,两万多手无寸铁的同胞倒在日寇的屠刀下,鲜血染红了旅顺口的街巷、海岸与雪地,那刺骨的寒意,早已刻进了中华民族的骨血里,成了一道永远无法愈合的伤口。这些年,我总想去旅顺口走一趟,去看看那些沉睡的同胞,去替无数未曾亲历的后人,道一声迟来的祭奠。没想到,这回有了一次去大连的机会,竟让这份牵挂有了落地的可能。

从大连市区出发,沿着渤海湾的海岸线向北行驶,大约一个小时车程,就能看到旅顺口的轮廓。车子越靠近,海风吹来的气息就越沉重,不像大连市区的海风带着海鲜的鲜活,旅顺口的风里,似乎裹着历史的尘埃与咸涩。陪同的好友曾是一个在海军旅顺基地服役过多年的老兵,知道我的心事,一路都没多说话,只是临近旅顺口时,我们的车开上了一个制高点,下车后,他才指着前方的风景轻声介绍说:“您看,前面那片海就是黄海与渤海的交汇处,旅顺口就扼守在这个咽喉位置上。”

我顺着他指的方向望去,只见海岸线在此处陡然收缩,形成了一道天然的港湾。他说:“港口的东侧是黄金山,拔海而立,如守关的巨人扼住东向海道;西侧就是著名的老虎尾”,“您看,那一道青灰沙嘴从陆地蜿蜒入海,尾端轻扫碧波,恰与黄金山隔海对峙,如老虎甩尾锁死西端。两山间的出口仅约200米宽,造就了‘一夫当关,万夫莫开’的锁钥地势,也使口内形成了一个莫大的避风口袋”。“旅顺口的这种地理优势,早在明清时期就被看重——它水深港阔,冬天不冻,能停泊大型军舰,又背靠群山,易守难攻,既是天然的良港,也是兵家必争的战略要地。正因为这份险要,它成了列强觊觎的肥肉,也成了中华民族的劫数”。“晚清李鸿章就在这里花重金打造了北洋水师。日俄曾在这里反复争夺,给旅顺带来了巨大灾难”。

为了更好地了解旅顺口的情况,好友还专门安排了一名当地历史研究院资深的崔研究员给我们作介绍。见到他时,他正站在万忠墓纪念馆的门口等候我们,他是土生土长的旅顺人,头发已经有些花白,说话时声音不高,却带着一种穿透人心的力量。“你们能来,是对历史的尊重,也是对逝者的慰藉。”他握着我的手,掌心粗糙却温暖,“很多年轻人来这里,只是为得‘打卡’,但我知道,你们是带着心事来的。”

跟着崔研究员走进万忠墓纪念馆,首先映入眼帘的是一座黑色的大理石纪念碑,上面刻着“万忠墓”三个鎏金大字,字体厚重,像在压抑着无尽的悲痛。纪念馆的展厅里,光线幽暗,墙上挂满了老照片、文献资料和实物展品,每一件都在无声地讲述着1894年那个冬天的惨剧。

“要讲旅顺口的屠城,得从甲午海战说起。”崔研究员站在一张甲午海战的形势图前,手指沿着图上的航线慢慢移动,“1894年7月,甲午战争爆发,清军在海上和陆上接连失利,11月21日,日军攻陷旅顺口。当时的旅顺口,不仅是北洋水师的重要基地,也是一座有两万多居民的城镇,李鸿章花了十几年时间,在这里修建船坞、炮台,本想把它建成‘远东第一军港’,可没想到,全军覆没,最终却成了同胞的炼狱。日军在这里一驻就是四十多年”。

展厅里有一张泛黄的日军日记复印件,是当时参与屠城的日军士兵写下的。上面的字迹歪歪扭扭,却记录着令人发指的暴行:“我们闯进一户人家,里面有一个老人和两个孩子,老人想护着孩子,被我们用刺刀捅倒,孩子哭着喊‘妈妈’,我们把他们扔进了井里……”还有一张照片,是屠城后旅顺口的街道,路面上覆盖着厚厚的积雪,积雪被鲜血染成了暗红色,路边躺着许多尸体,有的被砍去了头颅,有的被剁去了手脚,场景惨不忍睹。

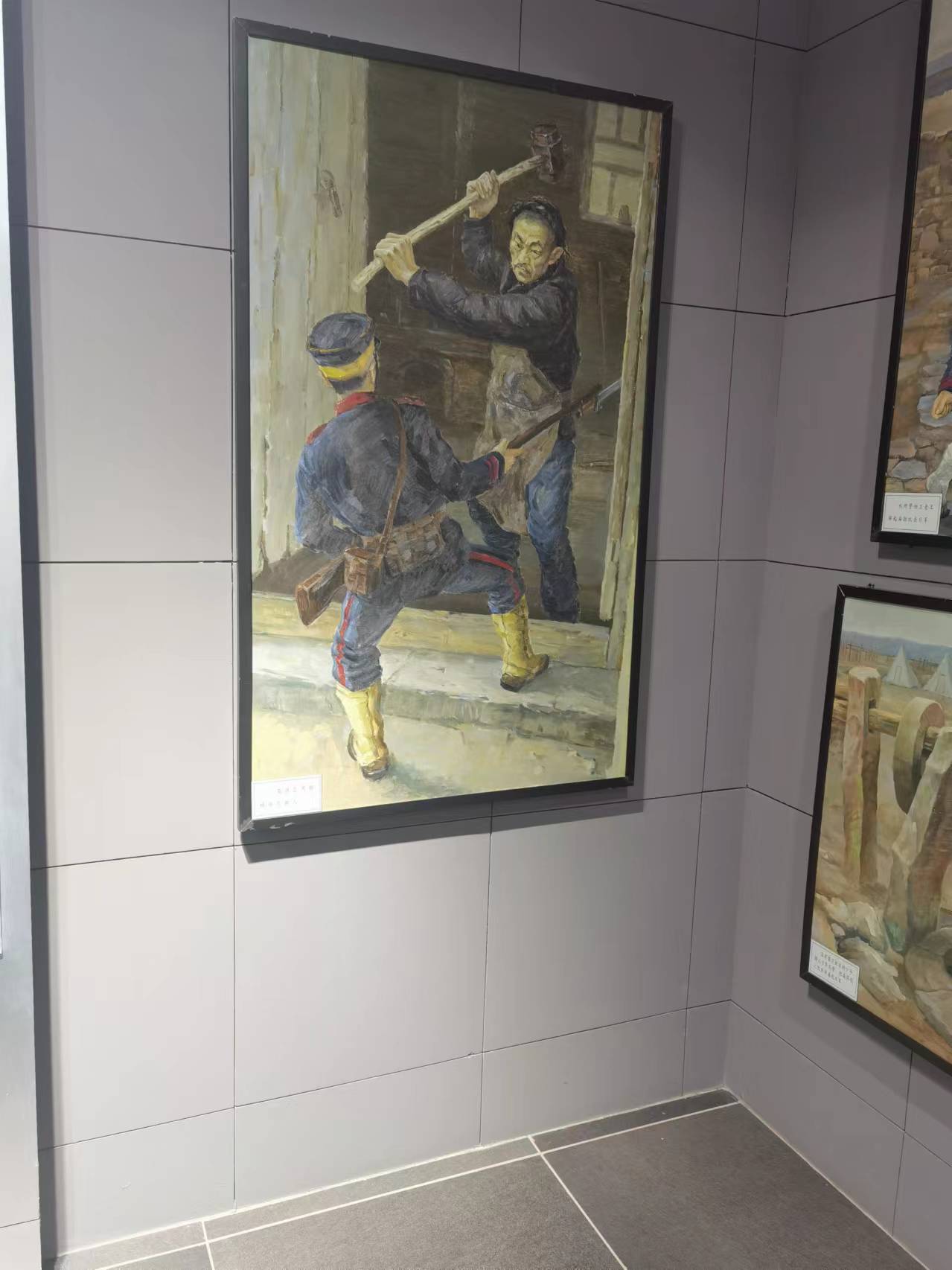

崔研究员说,“日军屠城的原因,一方面是为了报复清军的抵抗——虽然清军主力已经撤退,但仍有部分士兵和百姓自发组织起来反抗,给日军造成了一定的伤亡;另一方面,是为了震慑中国民众,让他们不敢再反抗。日寇以为屠刀就能吓住我们,可他们错了。”崔研究员的声音陡然提高,“当时有个叫曲光喜的铁匠,日军闯进他的铁匠铺时,他拿起铁锤就砸,虽然最后被日军乱刀砍死,但他临死前还是砸死了4个日本兵;还有一群渔民,他们乘着渔船在海上袭击日军的运输船,用鱼叉、斧头和日军拼命,最后全部壮烈牺牲。”

最让人心碎的,是展厅里的一组36人的资料。崔研究员告诉我们:“日军屠城持续了四天三夜,两万多同胞几乎被斩尽杀绝,最后只留下36人,不是因为仁慈,而是为了让他们清理尸体——把同胞的尸体拖到海边,扔进海里,或者就地掩埋。他们被迫看着同胞的尸体堆积如山,看着海水被鲜血染红,心里的痛苦可想而知。后来这36人中,有人偷偷记下了日军的暴行,刻在石碑上,埋在地下,直到很多年后才被发现。”崔研究员指着一块残缺的石碑说“你们看,这块石碑上还有淡淡的刻痕,那是我们民族的血泪印记。”

走出展览厅,我们来到万忠墓的墓冢前。墓冢很大,用青石砌成,上面长满了青草,墓前立着一块石碑,上面刻着“万忠墓”三个大字。那里放着有不少旅客或单位敬献的花篮或菊花。我和好友拿出事先准备好的白花,轻轻放在墓前,然后深深鞠了三躬。风从海面吹来,带着海水的咸味,吹得白花轻轻晃动,我的眼睛也顿时湿润了起来。那一刻,我仿佛听到了无数同胞的声音,他们在诉说着痛苦,也在期盼着和平;他们在提醒着我们,不要忘记过去,更要珍惜现在。

“除了万忠墓,日俄监狱也是旅顺口不能不提的地方。”崔研究员说,“如果说万忠墓是日寇暴行的见证,那日俄监狱就是列强侵略中国的‘活化石’。”

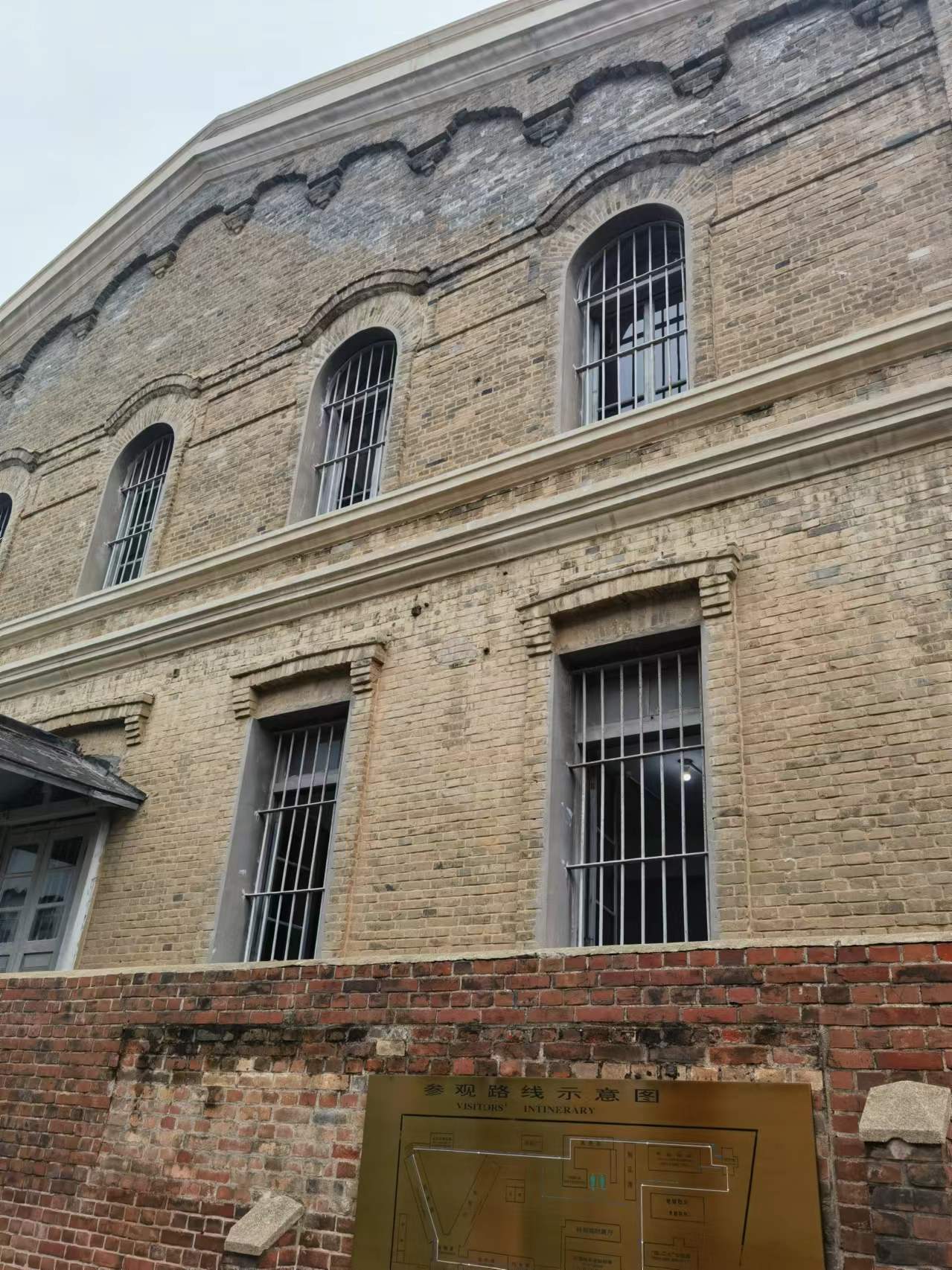

日俄监狱位于旅顺口区元宝房村,距离万忠墓纪念馆大约两公里。我们坐车过去时,远远就看到了那座灰色的建筑群,墙体斑驳,窗户狭小,透着一股阴森的气息,像是在诉说着它屈辱的历史。

“这座监狱是1902年由沙皇俄国始建,1907年由日本扩建完成的。”崔研究员边走边介绍,“沙俄建这座监狱也还得从甲午海战后说起。1894年甲午战争中国战败,日本通过《马关条约》不仅索要巨额赔款,还强行割占辽东半岛(含旅顺口)、台湾及澎湖列岛——这是列强瓜分中国的导火索,直接引发后续俄、德、法三国干涉的‘还辽’,以及四国对中国沿海要地的强占与掠夺。”

“日本占领旅顺口后,列强中反应最激烈的是沙俄。旅顺口是渤海湾的战略咽喉,沙俄长期推行远东政策,计划在远东建立不冻港,旅顺口正是其梦寐以求的目标;若让日本控制旅顺口,不仅会阻断沙俄向中国东北扩张的通道,还会威胁其在太平洋的海上利益。”

“1895年4月,俄、德、法三国同时向日本政府发出照会,以维护中国领土完整为借口,要求日本放弃辽东半岛;同时三国军舰在日本附近海域游弋,施加军事压力。日本刚经历甲午战争,国力损耗巨大,无力对抗三国联军,最终被迫接受‘还辽’,但向清政府额外索要了3000万两白银的赎辽费。这样,1898年3月,沙俄以租用的名义,派舰队开进旅顺口,修建码头,开设兵营,将其打造成远东最大的海军基地。这期间,沙俄于1902年修建了这所监狱,主要用来关押反对他们的中国人。”

崔研究员接着说:“日本虽在三国干涉还辽中被迫放弃辽东半岛,但从未放弃对东北的觊觎。它大力发展海军,计划再次夺取东北。1904年2月8日,日本不宣而战,派舰队偷袭沙俄驻旅顺口的海军舰队,炸毁多艘俄舰,日俄战争正式爆发。1905年1月旅顺口陷落,此后沙俄在日俄战争中战败。沙俄被迫将旅顺口、大连湾的租借权转让给日本,日本重新获得了对旅顺口的控制权,开始了对旅顺口长达40年的殖民统治。

抗战后期,1945年8月9日,苏联正式对日宣战,8月22日苏军进驻旅顺口,并迅速解除当地日本驻军武装,接管了旅顺口。此后,苏军又在旅顺口驻扎了10年,直到1955年5月24日,在伟大领袖的直接运筹下,旅顺口才真正回到了祖国的怀抱。所以,旅顺口也有“一个旅顺口,半部近代史”之说。期间日本殖民统治时,1907年日军对这所监狱进行了扩建,形成了现在的这种规模,继续用来关押反抗他们的人。从1902年到1945年,这座监狱存在了43年,关押过的人数超过两万,其中有抗日志士、共产党员,还有普通百姓,很多人在这里被折磨致死,具体的死亡人数已无法统计,因为很多人的尸体被日军偷偷处理了,连名字都没有留下。”

走进监狱内部,一股压抑的气息扑面而来。牢房是一排长长的平房,每个牢房只有五六平方米,里面放着薄薄的烂草,没有窗户,只有一个小小的透气孔,光线昏暗,空气污浊。牢房的墙壁上,还残留着当年“囚犯”留下的划痕,有的是名字,有的是日期,有的是一句简短的口号——“打倒日本帝国主义”“中国共产党万岁”等。这些划痕虽然简单,却透着一股不屈的力量。

在监狱的西侧,有一座二层小楼,是当年日军的审讯室。里面摆放着各种刑具:老虎凳、电刑椅、烙铁……每一件刑具都锈迹斑斑,却让人不寒而栗。崔研究员指着一把烙铁说:“当年日军就是用这些刑具折磨囚犯,逼他们说出情报。有很多共产党员,比如林永贤、金伯阳,他们在这里受尽了酷刑,却始终没有吐露一个字,最后被日军杀害。”

监狱的最里面,是一座绞刑架。绞刑架很高,用钢管制成,下面有一个踏板,旁边还有一个记录死亡时间的小桌子。崔研究员说:“很多囚犯就是在这里被处决的,他们被绞死后,尸体要么被扔进监狱后面的万人坑,要么被烧成骨灰,撒进海里”。“你们看,监狱后面那片空地,就是当年的万人坑,虽然现在已经种上了树,但地下还埋着无数同胞的尸骨。”

看到这绞刑架,心里像压着一块巨石,沉重得喘不过气来。我想象着当年那些囚犯在这里的场景:他们或许年轻,或许年老;或许是丈夫,或许是父亲;或许是学生,或许是农民。他们本可以过着平静的生活,却因为反抗侵略,被关进了这座地狱,受尽了折磨,最后献出了生命。而这一切的根源,就是因为当时的中国积贫积弱,没有民族独立,没有国家尊严,人民才会像羔羊一样任人宰割。

离开日俄监狱时,已经是下午四点多了。夕阳西下,把天空染成了一片橘红色,阳光照在监狱的灰色墙体上,却没有一丝温暖的感觉。崔研究员送我们到门口,握着我的手说:“希望你们能把旅顺口的故事讲给更多人听,让更多人知道,我们今天的和平来之不易,是无数同胞用鲜血换来的。”

车子驶离旅顺口时,我回头望去,只见那片熟悉的海岸线渐渐远去,白玉山上那座由日本人修建的无耻的“表忠塔”也愈渐模糊,万忠墓的纪念碑、日俄监狱的灰色墙体,在夕阳的余晖里越来越小,却越来越清晰地刻在我的心里。

我知道,这次旅顺口之行,不是一次简单的“打卡”,而是一次心灵的洗礼,一次对历史的敬畏,一次对同胞的祭奠。那些沉睡在旅顺口的同胞,他们没有看到抗战的胜利,没有看到新中国的成立,没有看到今天中国的强大。但我相信,他们的灵魂一定在看着我们,看着我们用自己的努力,让中国变得越来越强大,让中华民族不再受欺凌,让和平之花永远绽放。

同时也深深感到,日寇这个人类历史的怪胎也确实太具劣根性了。它从明朝开始就不断地欺负侵略我们,给中国人民和世界人民带来了巨大灾难。特别是“南京大屠杀”“旅顺口屠城”,充分暴露了日寇的极端残忍、极端的无人性。前事不忘后事之师。我们纪念抗战胜利八十周年,就是要永远记住日寇侵略的历史,永远对军国主义、帝国主义保持高度警惕,使日寇侵略我们的悲剧永远不再重演。

返回大连市区,夜幕已经降临,街头的灯光璀璨,车水马龙,一派繁华景象。我站在街头,看着眼前的一切,心里有些五味杂陈。这些繁华都是无数先烈用生命和热血换来的,我们作为后人,能做的,就是用自己的行动,守护好这份来之不易的和平与繁荣。

回到室内,情仍难平,故又写了《满江红·旅顺口》词表达心绪:

黄渤之交,锁狮口、苍崖如铁。凝望处、寒滩血浸,泪封残堞。 东鬼屠城腥雨注,北熊掠塞烽烟烈。海河痛、万骨葬深涛,悲情切。

乾坤转,仇耻雪。 新港立,鯨鸣彻。 看连湾虹起,破云穿月。 虎尾横波浮甲舰,黄金举日营雄阙。铭白玉、强弩慰忠魂,千帆谒。

(写于2025年8月28日大连湾畔)

作者简介,二月梅,山东邹城人,研究生学历,山东诗词学会会员,中华诗词学会会员。