童年趣事两则

李广聚

在七八十年的人生长河里,经历的往事如天上繁星,数不胜数。但要说印象最深、甚至一辈子都不会忘记的,恐怕还是那些散发着纯真气息的童年趣事。

其一:弹泥钱

我的曾祖父念过私塾,算得上是个文化人。记得他80岁那年,曾给我出过一个谜语:“又扁又圆又四方,又赶集又下乡。”谜底便是那种圆形方孔的铜钱,过去也叫半两钱。这种钱币自秦朝统一六国后成为统一货币,此后沿用了2000年之久。它能延续这么长时间,或许和其蕴含的寓意分不开——既象征着古代“天圆地方”的设计理念,又因中间的方孔便于用绳子拴系,赶集下乡时携带格外方便。正如黑格尔所说“凡是现存的都是合理的”,至于其中更深层的缘由,我倒不想过多探究。

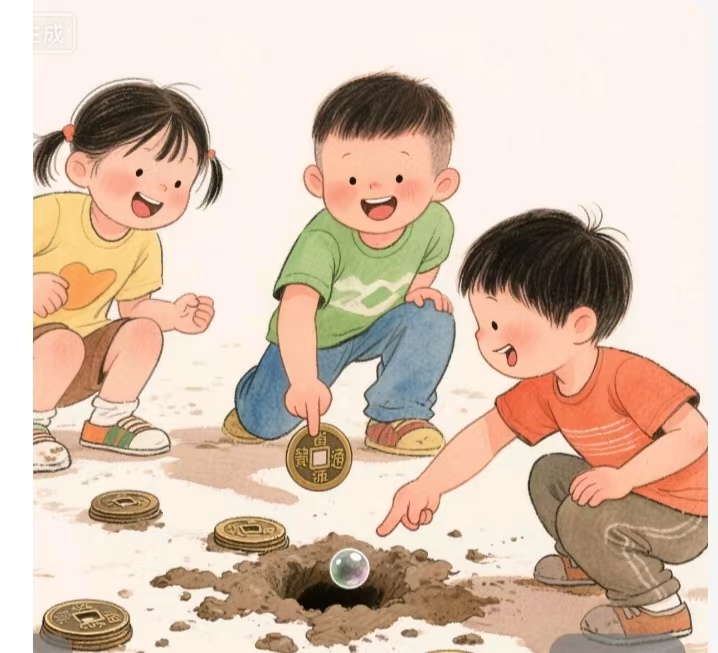

今天想说的,是儿时我们用两个铜钱做模具制成的泥钱。泥钱的原料是胶泥,也就是粘性十足的粘土,这种胶泥是从水坑下面挖出来的,经过像和面一样的揉搓,揪一朵像枣子大小的泥块,团成圆形,用两个铜线夹在中间,孔中间穿个圆棍,在平地上来回滚动,最后把两个铜线打开,泥钱就做成了。成型后放在一旁晾干即可。

那时,每个小孩家里都会存上一些这样的泥钱。用绳子穿起来挂在大门道里。放学回家,我们便聚在一块儿弹泥钱、玩游戏:在地上挖一个小碗般大小的地坑,再在两米开外画一条线,大家轮流从线外往坑里弹泥钱。若是谁先把泥钱弹进坑里,这枚泥钱就归谁所有;弹不进,就换另一个小孩来试。有的小孩技术不佳,早早的就把泥钱给输光了!怎么办?别的孩子玩,他站在一旁看,这样多扫兴啊,不过没关系,还可以借贷,就是给别的小孩借泥钱,规定借两枚,当天还不上,第二天要还三枚。这种做法和银行贷款还利息应该是一个道理吧?

这个游戏充满了乐趣,我们常常玩得入了迷,连回家吃饭都忘了,直到家人在出来大声喊着名字,才恋恋不舍地散去。

其二,捉迷藏

如今的孩子有电视,电影看,还有手机相伴,玩的花样多的数不清,可我们小时候哪有这些新鲜玩意儿?一群孩子凑在一起,全凭自己琢磨着找乐子,创造出不少简单却热闹的游戏,其中捉迷藏我们也叫“藏马虎”(躲猫猫)。最是让人着迷,玩之前总得先通过石头、剪子、布!定输赢。几个孩子围成一圈,同时伸出手,拳头代表石头、手掌代表布、食指和中指张开代表剪子。输的人站到一边,用双手捂住自己的眼睛。最后赢的那个就先找地方藏起来,并喊出我藏好了!其余的人则当寻找者。我们还特意给游戏定了个胜利点,那时叫“吆。”就是村口那棵老杨树,谁要是藏得巧妙,没被他人找到,悄悄跑到这棵树下喊一声吆!就算赢得了这一轮。

赢家像是打了胜仗的将军,坐在被两人手抓手编成的轿子抬出九十九步远!他还洋洋得意的念着一首打油诗,赢泥钱是高手,我能活到九十九!有时抬轿子的人会使坏!两个人递个昭色,在他还没有走到九十九步的时候,把手松开,这个人便摔在地上,引得小伙伴笑一阵子。

捉迷藏多半是在晚饭后玩,要是赶上月亮挂在空中,那就再合适不过了。玩法简单,人人都会。这是一代代传下来的游戏。有一回就出了件很可笑的事,一个小伙伴藏猫猫时钻进了柴火堆里,也许是白天疯玩太累了,在柴火堆里呆了没一会儿,竟然靠着松软的秸秆睡着了。我们一群孩子找了半天没有见人影,急得没办法,赶紧跑去告诉他家的大人,大人们也跟着一起找房前屋后,村头巷尾都寻遍了,折腾了好一阵子,最后才在那堆柴火垛里发现了他。小家伙卷在里面睡得正香呢,嘴角还挂着浅浅的笑意,像是做了个什么好梦!