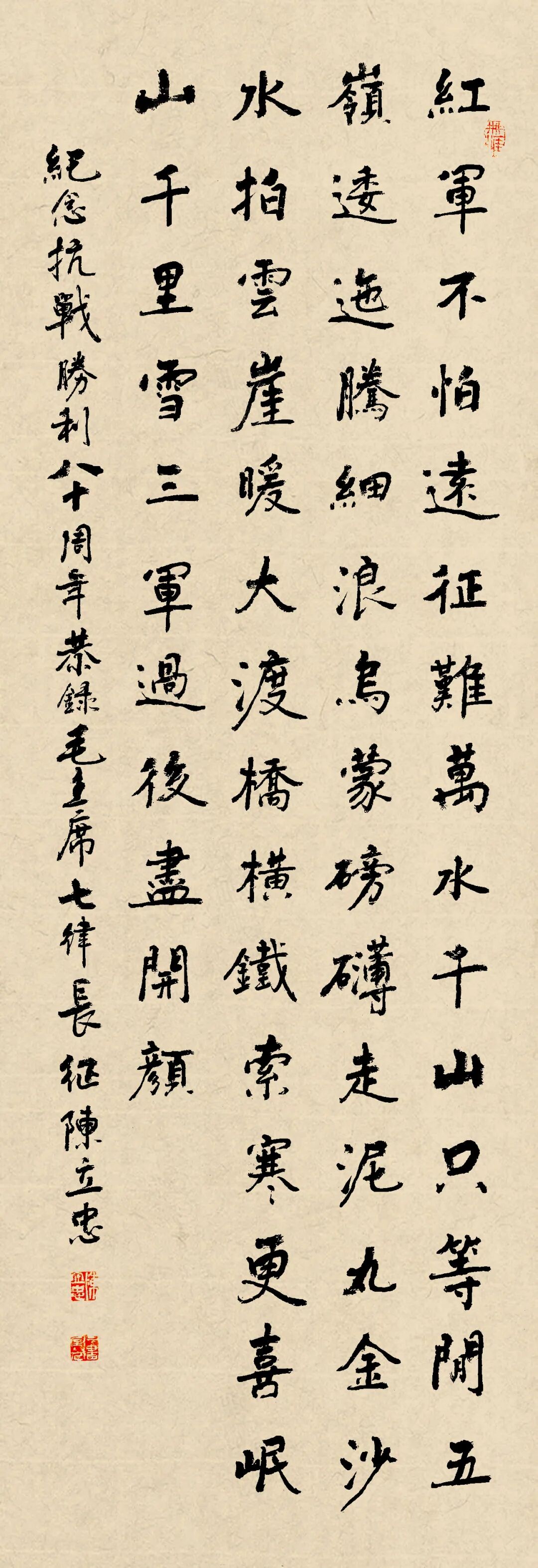

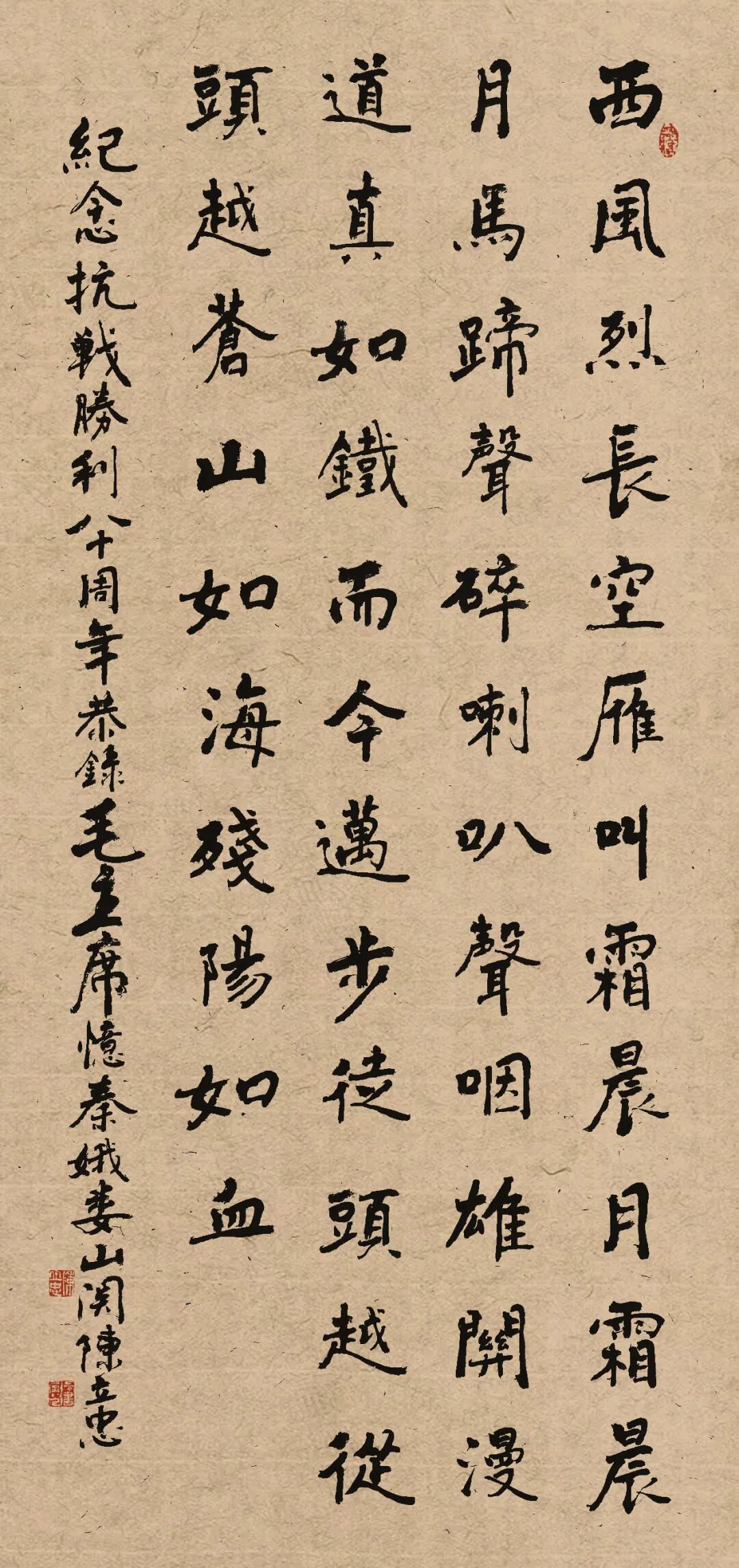

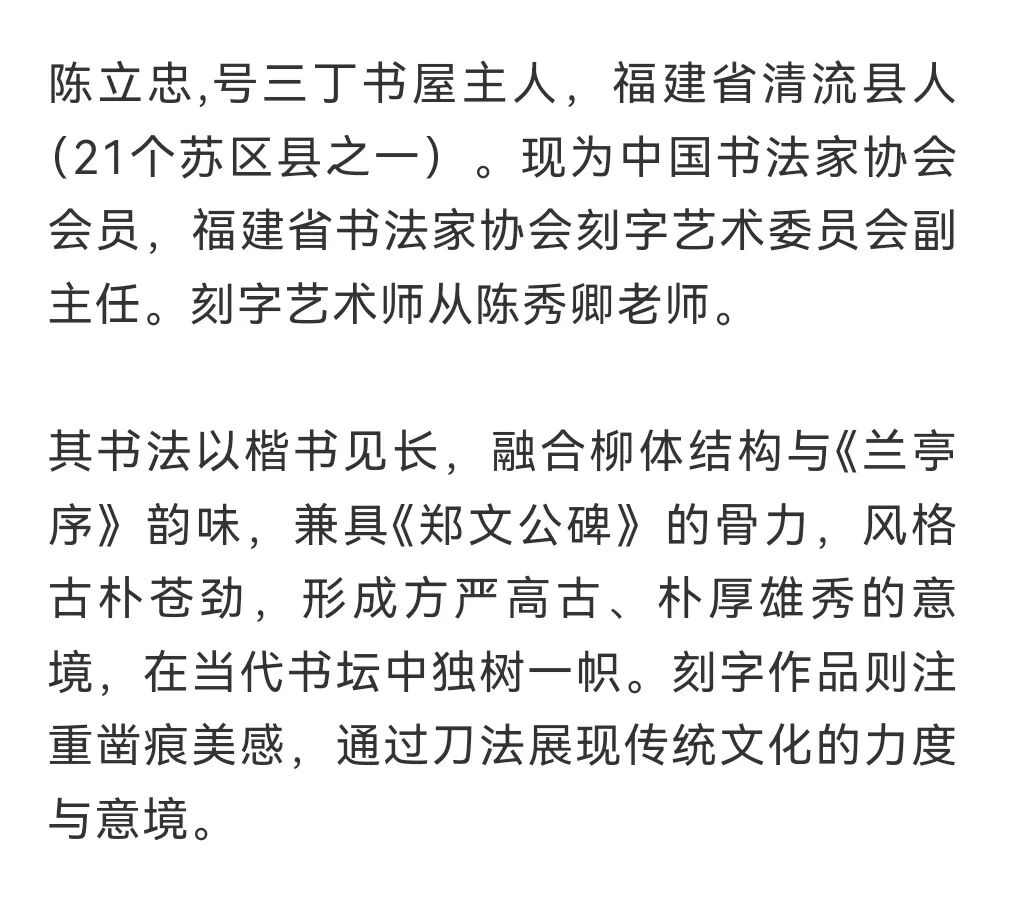

品读陈立忠先生这幅为纪念抗战胜利80周年创作的刻字作品《北上抗日》“清流篇” 感怀清流

文/江天德

近日,我在陈立忠先生的工作室很荣幸的目睹他为纪念抗战胜利80周年创作的《北上抗日》木板刻画。站在板画前静静地品味,倍感震撼,有种想通过文字把版画里的历史温度传出来。

陈立忠先生的这幅木刻版画,静静立在那里时,像一块浸了岁月硝烟的碑。黑与红的色块在肌理间沉潜,刀刻的线条带着木质的粗粝,却把八十年前的风、八十年前的路,一点点从历史的褶皱里托了出来——那是1934年的夏天,赣闽交界的山风正急,一支红军队伍攥着"抗日宣言"的纸页,从瑞金出发时,影子被日头拉得很长。

版画的上半部分总让我想起老照片里褪色的山河。刀痕是碎的,像被炮火啃过的崖壁,又像战士们行军时踩碎的晨霜。那些粗重的黑与灰,该是当年闽西的深山吧?田口的溪、秋口的岭,先遣队的脚印陷在泥里,又被山风吹淡。史料里说,他们带着"停止内战、一致抗日"的呼喊穿行,可那时的路,一边是国民党军队的围堵,一边是深不见底的山谷。木刻里没有画战士的脸,可那些倾斜的线条会说话——是有人背着伤员在石坡上踉跄?是有人举着标语在林子里奔走?风把宣言的边角吹得翻卷,就像吹着他们没说出口的牵挂:家里的田埂该收稻了?村口的老槐树还在吗?可脚步没停,因为怀里的宣言比牵挂更沉,那是全民族攥在手里的希望。

下半部分的红,是突然撞进眼里的。不是胭脂的浅红,是像血又像火的浓红,从木刻的边缘漫上来,把黑灰的底色焐得发烫。我总觉得这红是有温度的。是战士们绑腿上渗出来的血?是他们胸前红星的光?还是闽西百姓悄悄塞给他们的红米粥的热气?1934年的清流田口,该有老乡扒着门缝看这支队伍吧?他们穿的草鞋磨破了底,却把路过的田埂扫得干干净净;他们腰里有枪,却对着孩子手里的野果笑。后来才知道,这支"北上抗日先遣队",是要把国民党的兵力引向自己,给中央苏区争一点喘息的时间。他们走的时候,没说自己可能再也回不来,只把"抗日"两个字刻在了经过的石头上。

木刻的角落有几行小字,是"毛泽东""朱德发布""抗日宣言"。这些字被刀刻得很深,像钉在木板上的誓言。80年前,就是这样的誓言让红军穿过闽西的山,80年后,这些字在木刻里依然带着力量——不是喊出来的力量,是从刀痕里渗出来的,像当年战士们走过的路,一步一个印子,扎实得很。

站在这幅木刻前,总觉得那些黑与红在动。黑的是硝烟,红的是热血,它们缠在一起,就成了那段历史的模样。现在的田口、秋口,早没了当年的炮火,溪水流得缓,稻子长得旺,可只要想起80年前有支队伍从这里走过,心里就总被什么东西揪着——不是难过,是敬。敬他们把"抗日"两个字看得比命重,敬他们在黑夜里还敢朝着光走。

木刻不语,可它把80年前的赤诚留住了。那是红军的赤诚,是中国人的赤诚。就像这黑与红的碰撞,永远都在提醒:今天的日子,是当年他们用热血换的;今天的和平,得攥紧了,别松手。

江天德简介:中国作家协会会员、中国民间文艺家协会会员、福建省客家研究院特邀研究员;

清流县政协原一级主任科员、县客家联谊会常务副会长兼秘书长、县作协主席,清流县开放大学名誉教授。福建省文艺人才库成员、三明市银发人才库成员。

出版散文集《乡关》《乡韵》《乡愁》,长篇小说《乡野》,民间故事集《定光古佛传奇》等多部作品。

观陈立忠先生刻字作品《北上抗日》“清流篇”有感

文/沈泽堃

午间细细瞻仰此作,顿觉血流翻涌,气爽神清,作品以沉郁的墨色铺陈历史画卷,苍朴凝重如烽烟淬炼过的山河,朱砂印章如血如焰,昭示着民族觉醒的炽烈信念。主体文字“北上抗日”以金石镌刻般的笔法屹立纸面,筋骨嶙峋,仿佛镌刻于历史丰碑之上,每一笔都凝聚着烽火岁月的重量,仿佛血与火的记忆,既有历史的厚重感,更有胜利的豪情,见证着永不磨灭的胜利荣光。

作品右侧详述历史经纬:“一九三四年七月十四日晚毛泽东朱德发布中国工农红军北上抗日宣言”——墨迹如铁流奔涌,彰显中国共产党在民族危难之际挺身而出、扛起抗日大旗的历史担当;“七月十五日抗日先遣队一部途径清流田口秋口等地向永安进发”则以行军路线般的纪实笔触,勾勒出红军北上抗日的艰苦步履与战略远见。字里行间仿佛回荡着宣言的铿锵与行军的蹄声,将观者带入那个星火燎原、信念如钢的年代。

在胜利80周年的今日重睹此作,犹如打开一部血写的史诗,既有金石雕刻般的刚毅,又带历史文献般的庄重:浓墨重彩处是永不妥协的民族气节,笔锋转折处是历史的关键抉择,而朱红钤印正如胜利的曙光,照亮从宣言发出到最终凯旋的壮阔征程。它让我们铭记,正是这样的宣言与进军,铺就了通往胜利的道路,铸就了中华民族的精神丰碑。