探析神秘的齐国“山”字纹青铜镜

文/图 淄博 魏传来

在先秦青铜镜的谱系中,齐国山字纹镜以其独特的“山”字纹饰与浓郁的地域文化特质,成为考古与历史研究领域的一抹亮色。这种诞生于战国时期的青铜器物,不仅是古代工艺的精妙载体,更藏着齐文化的精神密码,其神秘的纹饰寓意与文化内涵,至今仍吸引着研究者不断探寻。

形制与纹饰:战国齐镜的标志性符号

齐国山字纹镜的“神秘”,首先见于其鲜明的形制特征。

从考古出土实物来看,这类铜镜多为圆形,边缘常见卷边或平缘,镜钮以三弦钮为主,钮座则有方形、圆形等不同样式,整体造型简洁却暗含规整之美--这种形制与同时期其他诸侯国的铜镜相比,既保留了先秦铜镜的共性特征,又因齐地青铜铸造工艺的成熟而更显精致:镜体厚薄均匀,镜面打磨光滑,部分器物历经两千余年仍能折射出隐约光泽。

而真正让其区别于其他铜镜的,是纹饰中反复出现的“山”字符号。目前发现的齐国山字纹镜“山”字数量多为三至六个,其中四山镜最为常见。这些“山”字多以钮座为中心对称分布,笔画挺拔刚劲,有的“山”字周边饰有细密的云雷纹、叶纹或花瓣纹作为装饰地纹,有的山字间还装饰有鸟兽纹。主纹与地纹相互映衬,形成层次分明的视觉效果。值得注意的是,齐地出土的山字纹镜中“山”字多呈倾斜状,倾斜方向不一,或向左或向右,成为齐国山字纹镜的重要地域标识。

纹饰寓意:从“自然崇拜”到“精神象征” 的猜想

关于“山”字纹饰的寓意,学界至今尚无定论,这也为齐国山字纹镜增添了几分神秘色彩。早期研究者多从“自然崇拜”角度切入,认为 “山”字直接对应现实中的山川 --齐地多山,泰山、沂山等名山在古人心中是沟通天地的“神灵居所”,将“山”字铸于铜镜之上,或许是古人对山川神灵的敬畏与祈福,希望借助山川之力获得庇佑。

也有学者从“社会文化”视角解读,认为战国时期齐国是“百家争鸣”的重要舞台,“山”字可能与当时的思想文化有关。比如齐国盛行的“阴阳五行”学说中“山”对应 “土”,而“土”在五行中象征“稳定与承载”,山字纹或许是齐人对“大地安稳”“国家兴盛”的期盼;还有观点认为,“山” 字与齐国的军事文化相关,战国时期齐国国力强盛“山”的挺拔形象可能隐喻“兵戈威严”“国力如山”,是当时齐国军事自信的一种器物表达。

笔者通过对这类镜子图案详细的分析、比较,结合齐国“齐带山海,膏壤千里,宜桑麻”(<<史记.货殖列传>>),太公封齐后,“通末利之道,极女工之巧”(<<盐铁论.轻重篇>>)桑蚕业发展的历史事实,推测认为所谓羽状纹就是蚕纹,羽状地纹桃形叶纹应是蚕纹加桑叶纹,至于三重叠的“山”字形镜,则是在蚕纹、桑叶纹的基础上,又加上了蚕用于作茧的茧山。当然,图案已由写实趋向于抽象化和写意化。大致说来,将现实生活中给人们带来很大利益的蚕、桑等实物加以美形、夸张、图案化,装饰在人们日常生活中离不开的铜镜上,应该是很自然、合乎情理的,也必然是人们喜闻乐见的。

这些猜想虽未形成定论,却让山字纹镜跳出了“日常用具”的范畴--它不再只是古人照容的铜镜,更可能是齐人精神世界的“物化载体”,藏着他们对自然、对生活、对社会与国家的思考。

文化价值:齐地青铜工艺与地域精神的见证

抛开纹饰寓意的争议,齐国山字纹镜的文化价值早已被学界公认。从工艺层面看,它是战国时期齐国青铜铸造技术的“活标本”:镜身的纹饰需要经过制范、浇铸、打磨等多道工序,尤其是“主纹与地纹并存”的设计,要求工匠在制范时精准把控纹饰的层次与间距,稍有偏差便会导致纹饰模糊。齐地出土的山字纹镜中,器物的“山”字线条流畅、地纹细密清晰,足见当时齐地工匠已掌握了高超的范铸技术,这种工艺水平不仅在先秦时期处于领先地位,也为后世铜镜制作奠定了基础。

从地域文化层面看,山字纹镜是齐文化 “务实与浪漫交融”特质的体现。齐文化向来以“务实求变”著称,山字纹镜的实用功能(饰面照容)是其“务实”的一面;而将抽象的“山”字转化为纹饰,赋予其精神寓意,则是其“浪漫”的一面--这种将“日常用具”与“精神表达”结合的做法,正是齐文化“不拘一格、兼容并蓄”的生动写照。

如今,这些沉睡千年的山字纹镜静静地摆放在我们面前,镜面的铜斑绿锈是岁月留下的痕迹,而那些挺拔的“山”字,仍在无声地诉说着齐国的繁华与神秘。或许未来随着考古发现的增多与研究的深入,山字纹的寓意会有更明确的答案,但即便谜团未解,它已然成为连接古今的文化纽带--使得我们得以透过青铜的光泽,触摸两千多年前齐人的生活与精神,感受齐文化独有的厚重与灵动。

齐风泱泱,手造煌煌。让我们来好好

欣赏一下这些二千多年前齐国的瑰宝吧!

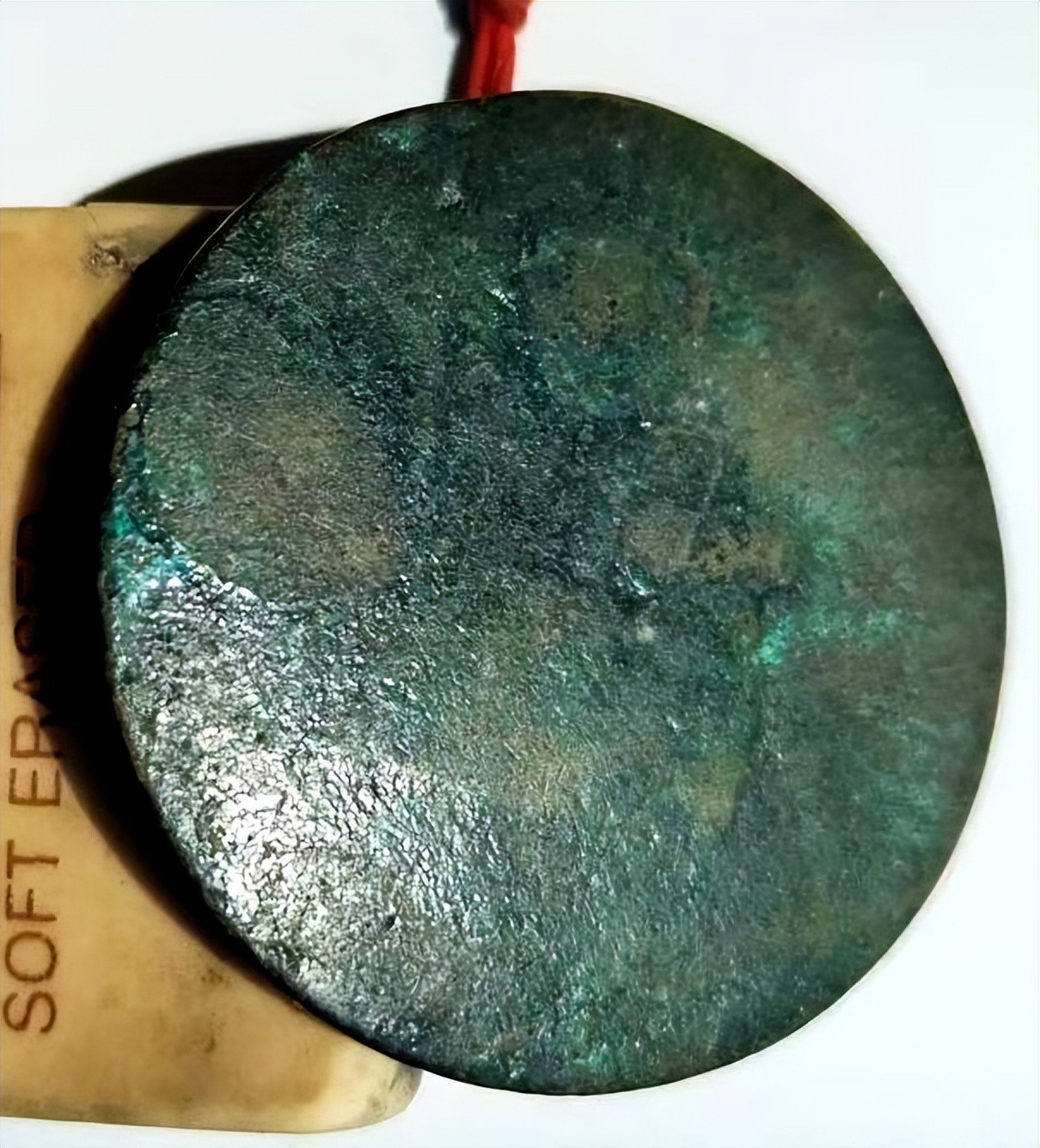

三“山”镜欣赏

在斑驳的古镜家族里,三山铜镜算不上最华丽的一员,却凭着一身朴拙又神秘的纹路,藏着战国秦汉年间齐地的风与思。那些青铜质地的圆面上,三枚山形纹饰静静立着,像被时光定格的远山,又似古人埋在器物里的密码,等着被目光重新唤醒。

微型小三山镜(直径3.5厘米)

先看它的模样,便知是带着“规矩”的:大都是圆润的镜形,直径最小仅3.5厘米,最大的16厘米,镜背中央是隆起的三弦钮,像颗小小的乳钉,指尖碰上去能摸到清晰的弦纹,钮外多围一圈圆座,倒让这“中心”多了几分稳重。(见图)

微型小三山镜正面

最醒目的自然是“三山”主纹:三枚山形等距绕着镜钮排列,有的山尖带细碎的锯齿,像覆着层薄雪;有的边缘是柔和的凸线,似被风磨圆了棱角“山”纹底下还压着一层地纹,多是云雷纹的回环,或是羽状纹的细密,主纹与地纹一疏一密,倒让这小小的镜背有了“远山含云”的层次感。

再细品那些“山”纹,便觉不只是简单的图案。齐地靠海,自古就有“三山五岳”的想象,《山海经》里的神山传说,或许就藏在这镜纹里。战国秦汉时齐地神仙方术盛行,山高耸入云,离天最近,人们信“山”能通天,能辟邪,把三枚山纹铸在镜上,说不定是想让镜子成“通神的媒介”--既照见容颜,也护着平安。

有面最小的三山镜“山”字纹间还装饰几条细瘦的朱雀(凤鸟)丶白虎纹,那是齐地与中原“四神”文化(青龙丶白虎丶朱雀丶玄武)碰出来的火花(见下图):齐地本就开放,铜镜作坊里的工匠见了外来纹饰,顺手添几笔,倒让这“山”多了几分热闹。

这面微型小三山镜,纹饰不设底纹,主题纹饰除三山外,在山字间饰三只凤鸟(朱雀)和三只猛虎,对称分布,表现手法简洁古朴,清晰美观。不仅给人以视觉上的平衡美感,也反映出齐国工匠对和谐丶秩序的追求,以及当时齐国社会文化中对对称美的崇尚。(见下图)

历经岁月冼礼的这面罕见的微型三山镜,那斑驳的铜锈丶古朴深沉的色泽和永恒不朽的小巧造型,不正是时光赐赋予我们的一枚独特的齐国历史勋章吗!

微型小三山镜局部

拿在手里摩挲,能觉出青铜的温润。当年工匠铸镜时,该是极用心的:范铸的模子刻得细致,山纹的棱线才会清晰;合金比例调得得当,铜镜才会既结实又能磨出亮泽。齐地手工业本就发达,官营作坊里的匠人把日常见的山、想的神都揉进镜里,才让这三山铜镜不只是照容的器物,更成了齐地人生活与信仰的缩影--他们看山是山,又不止是山,是对自然的敬,也是对日子的盼。

如今再看这些三山铜镜,镜面早已锈迹斑斑,可那些“山”纹还立在那里。像从千年前递来的一张明信片,印着齐地的山海,也印着古人藏在器物里的缜密心思。再对着光轻轻转一转,仿佛能看见当年执镜人抬手时,将镜中山影晃了晃,与窗外的真山叠在了一起--原来有些信息,从来就不用说,就这么借着一枚铜镜,便悄悄地传了下来。

四“山”镜欣赏

在齐国铜镜的百花园中,四山镜是当之无愧的“明星”。它以纹饰中反复出现的“山”字为标识,在考古发现的战国铜镜里数量占比颇高,且纹饰灵动、工艺精巧,堪称战国铜镜艺术的典型代表。

四山镜最醒目的,当然还是镜背中央钮座外环绕的四个“山”字。这些“山”字并非呆板的符号--它们多呈倾斜状,都向同一方向排列,像被风吹得微微弯折的草木;两两相对,形成对称又灵动的平衡感。

细看纹饰层次,会发现“山”字从不是孤立存在的。钮座周围常绕着细密的羽状纹丶云雷纹作底,像铺了层朦胧的云纱。“山”字的间隙里,又常会嵌进叶纹、花瓣纹,或是动物纹。这些纹饰层层相叠,却不显杂乱,反而让“山”字成了视觉的中心,既突出又不突兀。

这四个倾斜的“山”字,让铜镜有了动态的美--盯着看时,仿佛能感受到纹饰在缓缓流转,少了青铜的厚重,多了几分轻盈。

四山镜能留存千年仍纹饰清晰,靠的是齐国成熟的铜镜铸造工艺。那时的齐国工匠已熟练地掌握了“范铸法”的精髓:先按纹饰刻出精细的陶范,再将熔化的青铜液注入范中,冷却后敲碎陶范,一面铜镜的雏形便有了。

更妙的是对“镜面”的处理。四山镜的镜面多打磨得光滑平整,有的甚至能隐约照出人影--这在没有玻璃的时代实属不易,需反复用砺石研磨,直到青铜表面形成致密的氧化层。如今我们看这些四山镜,虽历经千年,镜面难免有锈迹,但仍能从边缘残留的光滑处,想象到当年它被人捧在手中映照容颜的模样。(见图)

形制上,四山镜也极规整。镜体多为圆形,直径常在 8 到 12厘米之间,刚好能握在掌心;镜钮多是小巧的桥形钮,既方便穿绳悬挂,又不破坏纹饰的整体感。这种“实用与美观兼顾”的设计,正是齐国工匠智慧的体现。

铜镜是齐国贵族的“日常用品”。无论是贵族女子对镜梳妆,还是王公士人出行随身携带,铜镜都是“体面”的象征。四山镜纹饰精巧又不张扬,恰好契合了齐人“尚雅” 的审美--不追求过度的奢华,却在细节里藏着对美的讲究。

如今再看四山镜,它早已不是简单的“照容工具”。那些倾斜的“山”字、细密的地纹,是齐国工匠用青铜刻下的“艺术密码”;而镜背的斑驳锈迹,更藏着两千多年前的生活温度。赏四山镜,赏的既是青铜工艺的精妙,也是齐国时代那股灵动又厚重的气韵。

六“山”镜欣赏

在战国铜镜的纹饰谱系中,六山镜是山字镜家族里颇具张力的一员。它承续着三山镜丶四山镜的纹饰基因,却以更繁复的布局、更饱满的张力,成为齐国中晚期铜镜工艺走向成熟的鲜活注脚--那环绕镜背的六个“山”字,像凝固的峰峦,又似流动的符号,藏着齐国工匠的巧思与泱泱齐风的审美印记。

六山镜最直观的震撼,来自镜背密布却不杂乱的“山”字排布。与三山镜的疏朗不同,六个“山”字以镜钮为中心放射排列,山字瘦削,倾斜度大,多呈45度倾斜状,彼此间的间距几乎等距,像被精心校准过的星轨。山字一边的延长线与相邻山字的底边相接,在整体图案中形成一个醒目的六角星形图,每个角星里面都饰有叶纹,六山和六角星共同构成了一幅别开生面的精致美观的画面。(见图)

六山镜这种“相互牵套”的布局,藏着战国工匠的“秩序感”:从中心钮座到外层边饰,纹饰由疏到密再到疏,视觉上层层递进;而倾斜的“山”字与工整的六角星构图,让整面镜背既像整齐的仪仗,又似流动的星河--远看是规整的图案,近看每处细节都是“活”着的。

镜面的处理更见功夫。六山镜的镜体多较厚重,边缘微微隆起,镜面则打磨得异常平整。考古发现的六山镜中,有的镜面虽覆着青绿色锈迹,但除锈后仍能看到细密的研磨痕--这是工匠用细砺石反复打磨的证明,少则数十次,多则上百次,直到青铜表面形成光滑的氧化层,才能照出清晰的人影。

就连镜钮的设计都藏着巧思:多为扁圆形的桥钮,比四山镜的钮略大,穿绳的孔道打磨得十分光滑,既方便日常悬挂,又不会因钮体过小而在使用时晃动--实用与美观,在这枚青铜镜上融得恰到好处。

更值得琢磨的是六山铜镜里的“齐风”。齐国在战国时期是“海王之国”,富甲一方,临淄更是“车毂击,人肩摩”的繁华都会。这样的富庶,让齐人对器物的审美既有实用追求,又不失雅致趣味。

六山铜镜的纹饰也并非孤立存在:山纹之外,常饰有缠绕的花叶纹,或是细小的云纹,刚劲的山形与柔婉的花叶相映,恰如齐文化中“大争之世”的雄健与“稷下学宫”的兼容并存。而“六”这个数字,古人以“六”为“六合”(天地四方)之数,六山环绕,恰似“六合归一”,既有对天地秩序的敬畏,也藏着对生活周全的祈愿。再看六山镜多出土于贵族墓葬,可知其并非寻常器物,而是身份与审美的象征-- 拥有者或许是齐国的大夫、贵族士人,每日对镜整衣冠时,镜背的山纹既是装饰,也是对自身“如山般稳固”的“靠山”期许。

如今,六山铜镜早已退出了日常使用的舞台,但当我们现在凝望它时,仍能感受到泱泱齐国的煌煌手造--那镜背的六座山,是齐地的山川形胜;那细密的纹饰,是先民的匠心巧思;那温润的铜质,是岁月沉淀的厚重。它像一座跨越千年的桥梁,让我们得以触摸到战国齐地的温度,读懂那片土地上曾经的繁华与诗意。

临摹手绘小三山镜.郭金凤画

最后,让我们用诗作结语吧:

淄水汤汤浸古镜,山纹隐见齐国风。

三叠六叠藏霸业,一鉴千年映碧空。

范铸精匀纹若刻,水银沁里见巧工。

曾悬画栋承朝露,亦照耕夫暮影浓。

齐俗尚朴纹偏古,未必三山不岱宗。

或拟星垣分野象,还疑方岳镇鸿蒙。

土花蚀遍青铜骨,犹有寒光透锈重。

摩挲不认秦时月,临淄烟火尽眸中。

笔者在欣赏铜镜

2025.8.28.于淄博海泉澹庐书屋

作者简介

魏传来,淄川澹庐书屋主人。人称澹庐先生,文物收藏鉴赏家,地域文化研究学者,《香港文艺》杂志社签约作家。山东省民间陶瓷文化研究会副会长,山东省收藏家协会青铜器部部长。淄博市史志研究院地方文化学者咨询组成员。

茶水分离 市树市花,扫码聆听超然楼赋

超然杯订购热线:

13325115197

史志年鉴、族谱家史、各种画册、国内单书号

丛书号、电子音像号、高校老师、中小学教师

医护、事业单位晋级

策展、推介、评论、代理、销售

图书、画册、编辑、出版