传统魂韵,是千年文脉的基因密码;现代语境,是时代精神的呼吸节拍。2025全球书画创新代表展,以笔墨为舟,载东方魂韵破浪前行;以创新为翼,借现代语境翱翔寰宇。古今交融,虚实相生,此展非止于技艺之展,更是文明对话之场、未来之约。

张济海,1955年生于山东莘县,教授、硕士生导师,一级美术师 ,开宗立派的书法家。

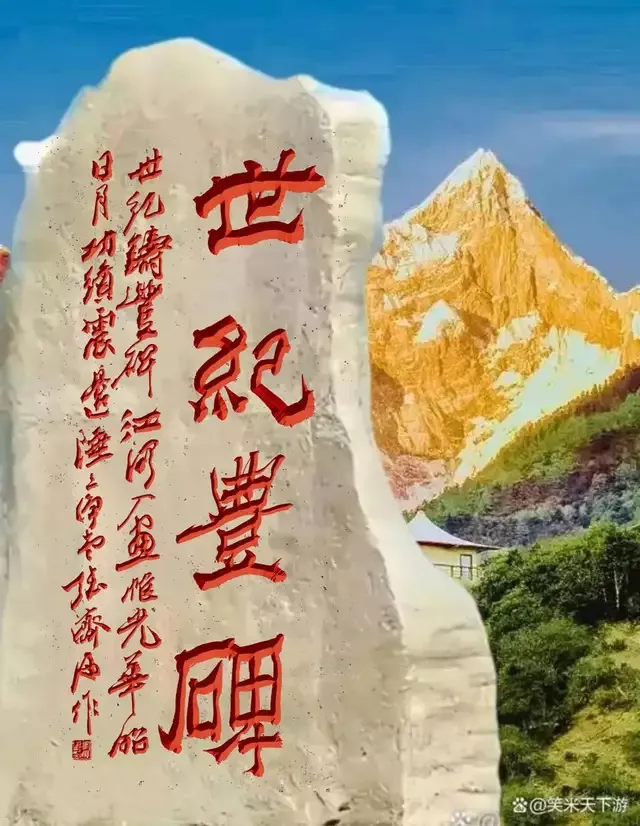

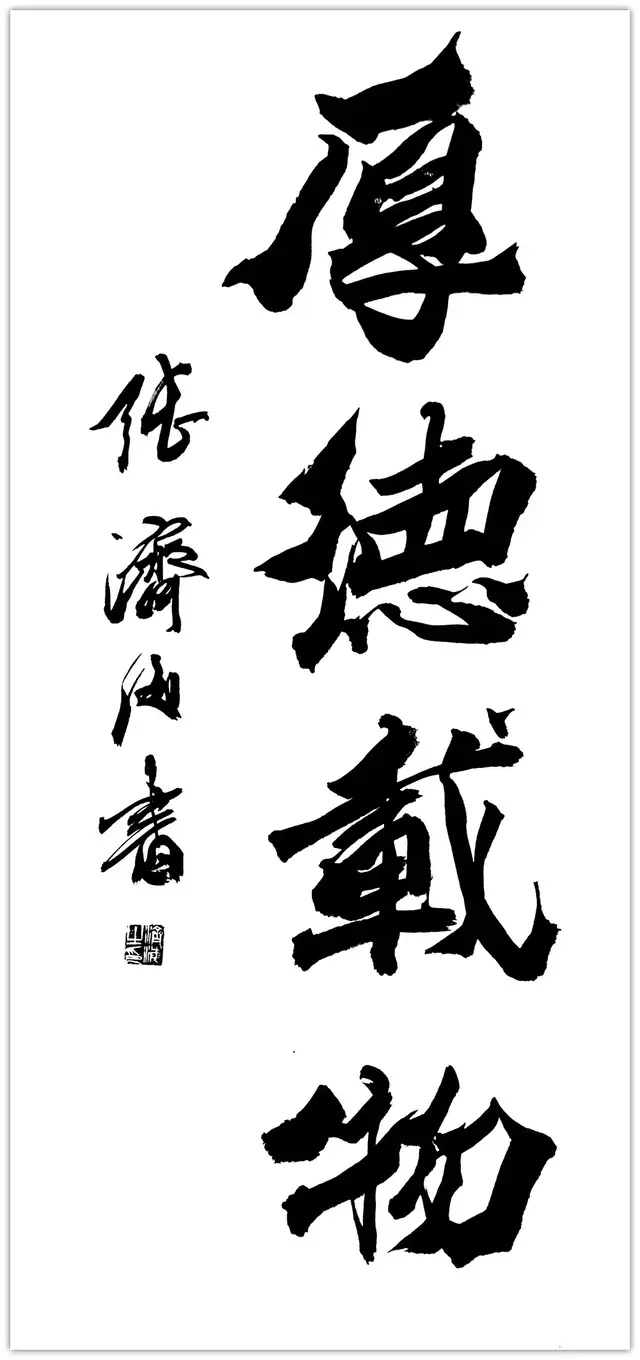

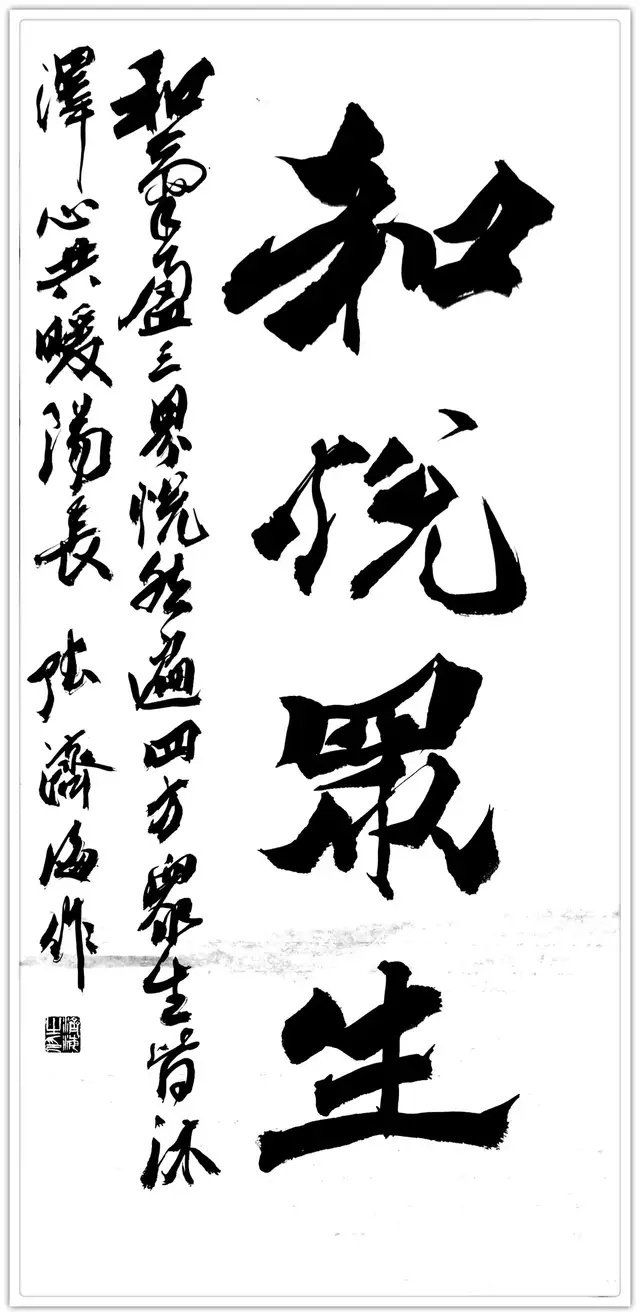

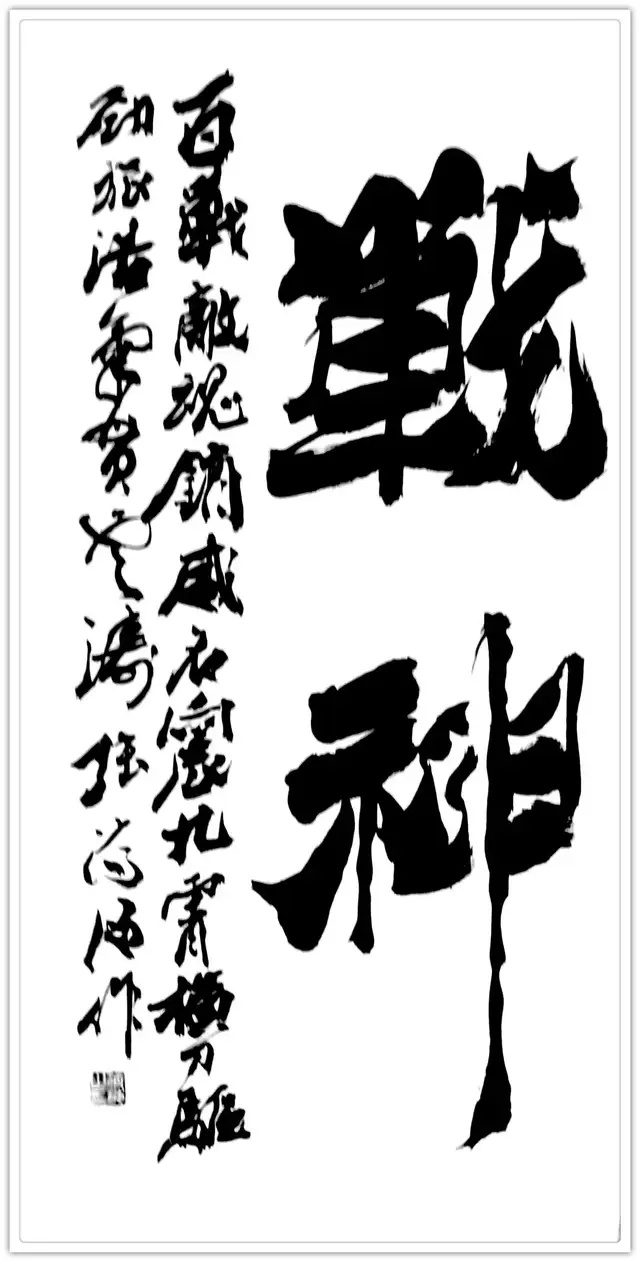

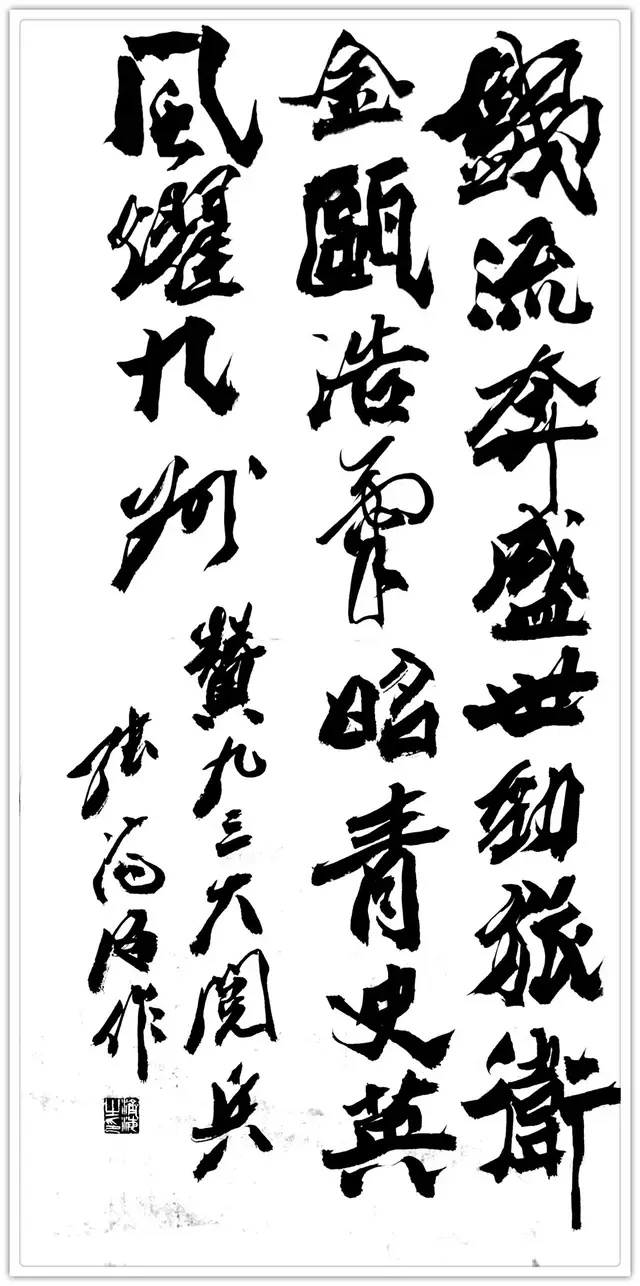

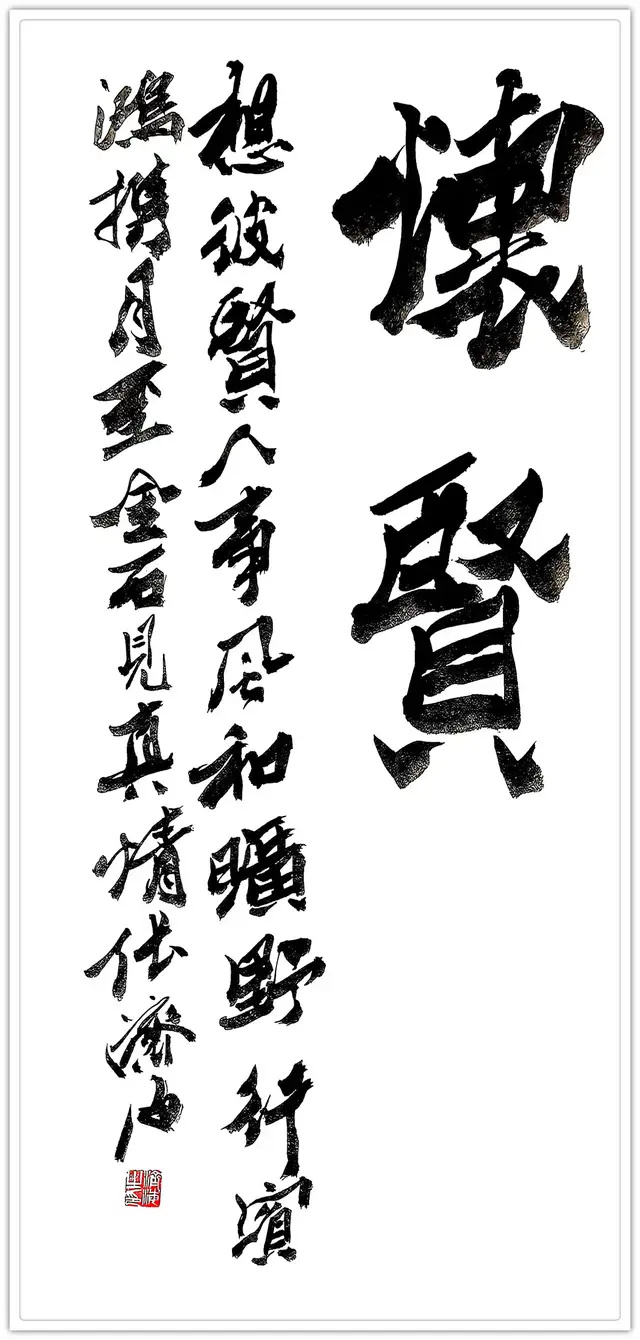

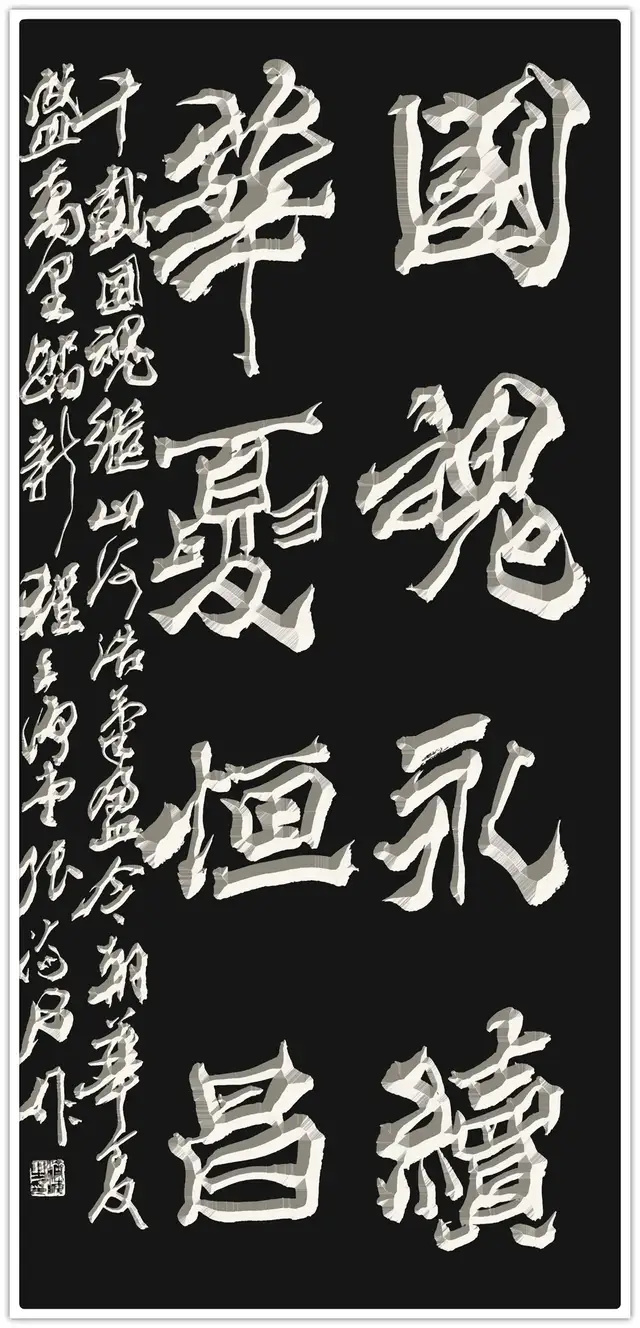

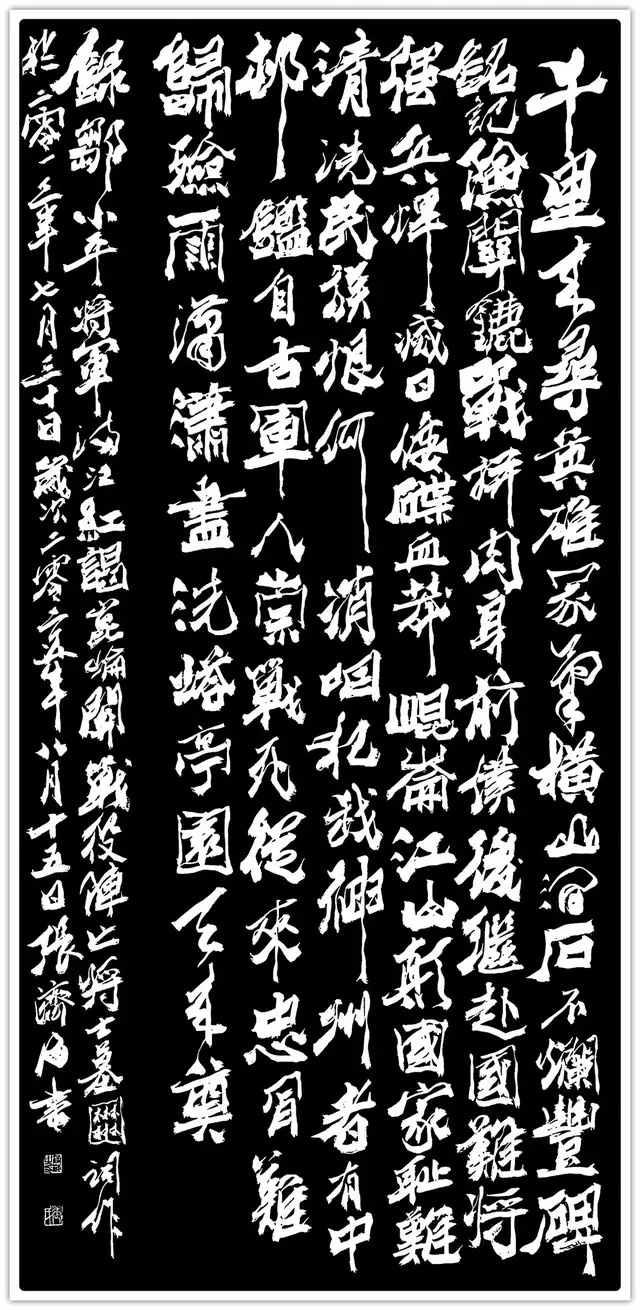

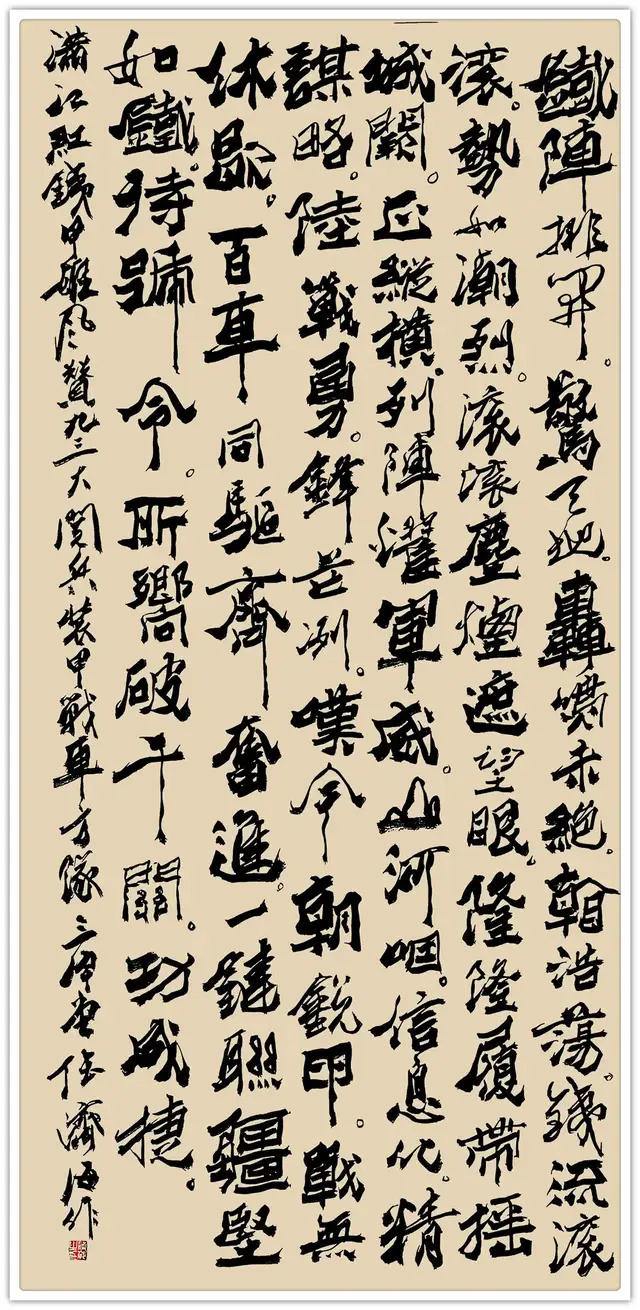

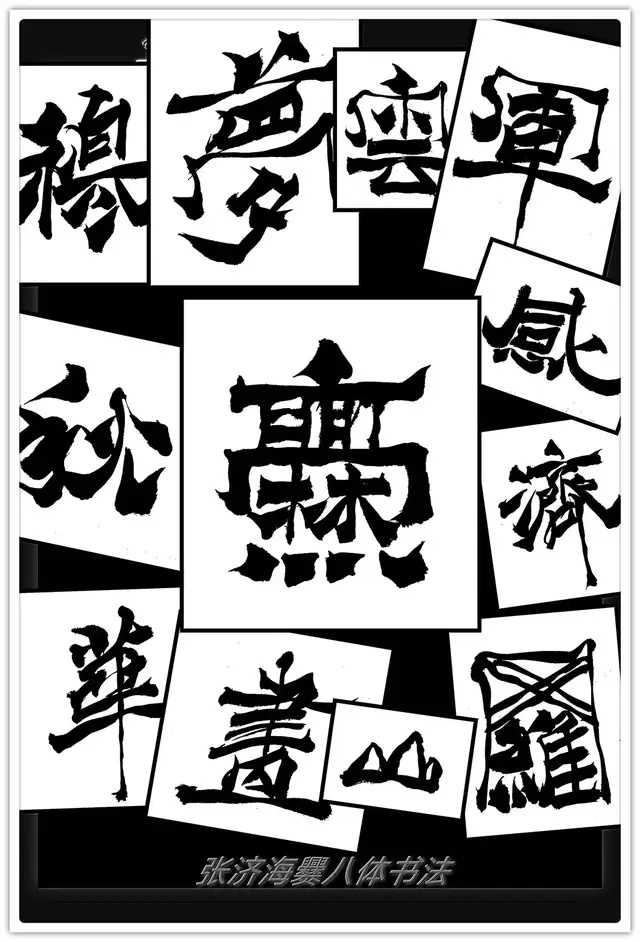

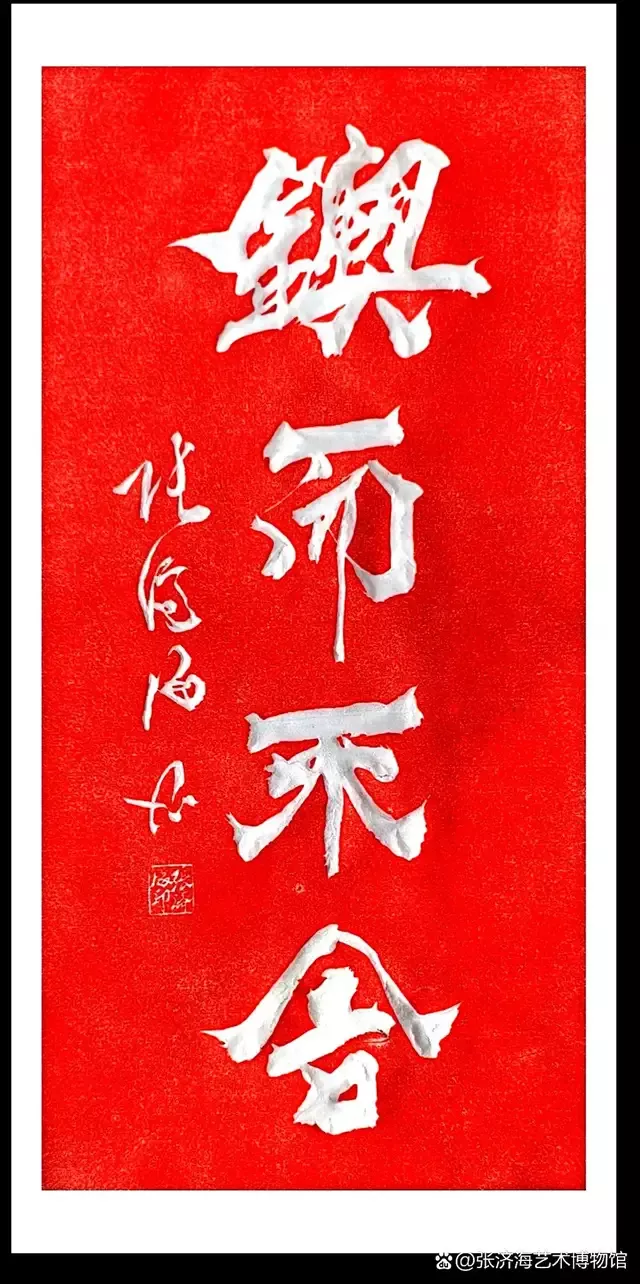

张济海15岁因书画特长被特招入伍,开启40多年军旅生涯,其坚毅性格与雷厉风行作风融入书法。他独创“爨八体”,将多种书体特色融为一体,被收入新版《中国书法大字典》而永载史册。代表作《厚德载物》等,在各大拍卖高价拍出,还被镌刻于八达岭长城居庸关。

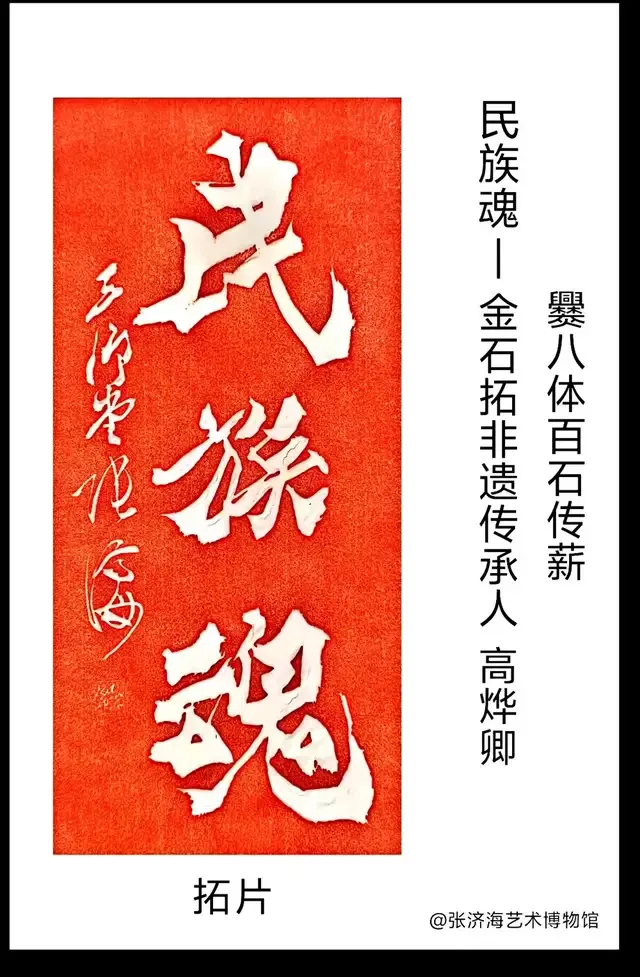

从小众书法“二爨”到逐步走向大众视野的“爨八体”的千年演进史

文/田野

在中国书法史上,多数书体以创作者姓氏命名,如欧阳询的欧体、颜真卿的“颜体”、柳公权的“柳体”,唯独“爨体”例外——它因云南曲靖地区纪念爨氏家族的碑文而以其家族姓氏命名。自1600年前诞生起,爨体便带着鲜明的地域文化印记与独特的艺术气质跨越千年。从南朝“二爨碑”藏于西南一隅的小众碑刻,到历代书家的挖掘推崇,再到当代“爨八体”以“百石传薪”为载体走进百姓视野,这种小众书体在“传承—挖掘—创新”的脉络中,完成了从“碑刻遗存”到“活态文化”的跨越,成为中国书法史上极具辨识度的“异星”。

一、源起南中:二爨碑——藏于西南的“小众基因”

爨体的诞生,本就带着“小众”的底色。它与魏晋时期南中地区(今云南曲靖、陆良一带)的历史风云深度绑定,既非中原主流书风的延续,也非文人雅士的刻意创作,而是地方政权与民间智慧的结晶。

东汉末年,彝族豪强爨氏入滇,在诸葛亮“以夷制夷”政策助推下逐步壮大,最终独霸南中四百余年。公元5世纪前后,爨氏为铭记功绩,先后凿刻《爨龙颜碑》(公元458年)与《爨宝子碑》(公元405年)——这两块石碑合称“二爨”,是西南地区古代政权的历史见证,也意外成为爨体书法的“源头活水”。但受限于地理隔绝,二爨碑长期藏于滇东南的山野间,仅为当地百姓所知,在长达千年的时间里,始终游离于主流书法视野之外,这种“地域性”与“封闭性”,正是其“小众基因”的核心。

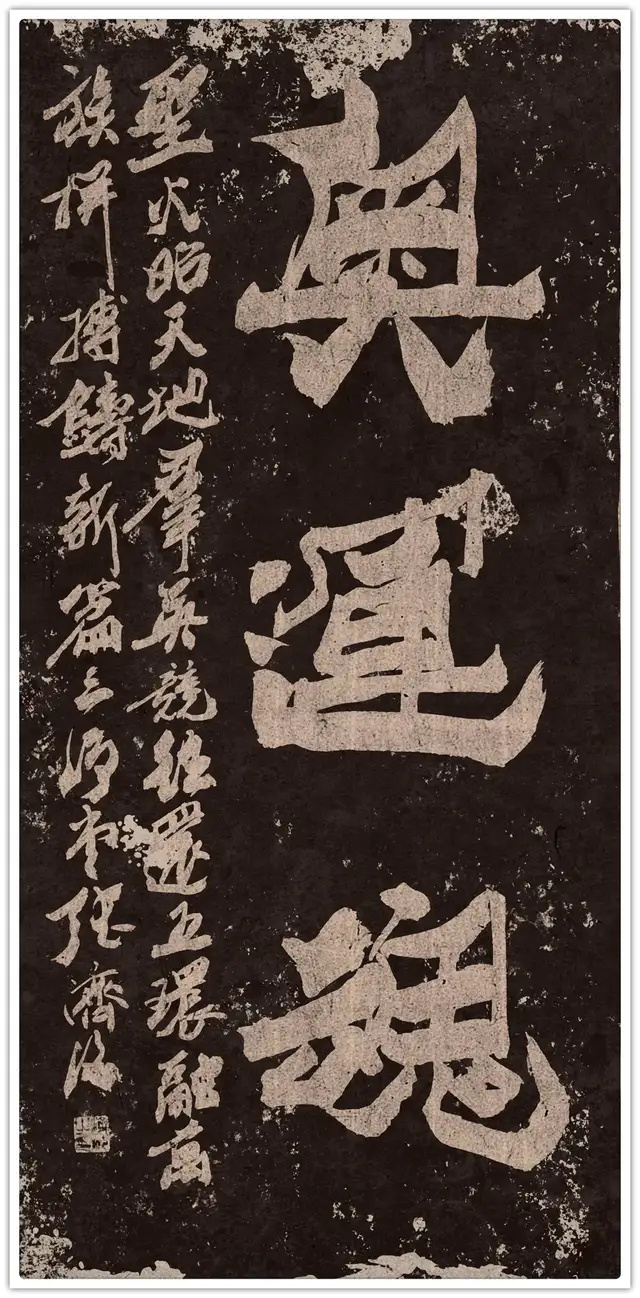

(一)大爨《爨龙颜碑》:雄强古雅的“碑刻孤品”

《爨龙颜碑》因碑体高大(通高3.38米)、字数繁多(904字),被称为“大爨”,现藏于陆良县博物馆。其字体介于隶楷之间,横画带“蚕头燕尾”的隶意,竖画以“悬针”收尾,结体茂密紧凑,如“爨”“蛮”等复杂字,笔画交错却不失章法,尽显“古雅庄重”之气。但在清代之前,这块“雄强之范”的碑刻,仅作为爨氏家族的纪念物存在,未被书法界关注,堪称“养在深闺人未识”的碑刻孤品。

(二)小爨《爨宝子碑》:奇趣灵动的“民间范本”

《爨宝子碑》高仅1.83米,宽0.68米,因体量小巧被称为“小爨”,现藏于曲靖市第一中学。其书法更具民间意趣:横画左低右高,撇捺舒展如翼,结体欹侧多变,“君”字上紧下松、“宁”字左窄右宽,在失衡中达成平衡。虽为刻石,却保留毛笔书写的“墨趣”,是研究东晋民间书法的重要标本。但同样因地域偏远,它长期仅被当地学子、百姓当作“古石”看待,未进入文人的研究视野。

(三)二爨的小众本质:书法史的“遗落坐标”

魏晋时期是书法从隶书向楷书转型的关键阶段,北方碑刻重“雄强”,南方帖学重“秀逸”,而二爨碑以“民间性”为底色,融合彝汉文化特征,形成独树一帜的风格。但这种“独特性”并未让它获得关注——它既无文人题跋加持,也无典籍记载传播,仅靠百姓口耳相传、自发保护得以留存。这种“无名人创作、无主流认可、无广泛传播”的状态,让二爨碑成为书法史上的“遗落坐标”,也让爨体在千年间始终处于“小众”的边缘。

二、历代传薪:从“小众挖掘”到“圈层认可”的铺垫

二爨碑的命运转折,始于清代的“碑学兴起”;而它从“小众碑刻”走向“书法瑰宝”的过程,为当代“百石传薪”埋下了文化伏笔——历代书家通过研究、推崇、临摹,逐步将其从“民间遗存”推向“圈层认可”,让爨体的艺术价值被更多人看见。

(一)清代:碑学浪潮中的“小众出圈”

清代乾嘉时期,“碑学”思潮兴起,学者厌倦帖学柔媚,转而从古代碑刻中寻找雄浑刚健的审美,二爨碑恰好契合这一需求,开始了第一次“小众出圈”。

- 阮元“正名”:经学家阮元在《云南通志》中首次系统记载二爨碑的出土背景(乾隆四十三年,公元1778年,《爨龙颜碑》于曲靖杨旗田出土)与书法价值,将其与北方《张猛龙碑》并列,称其“为滇中金石之冠”,让二爨碑从“地方文物”进入“学者视野”。

- 包世臣“解码”:书法理论家包世臣在《艺舟双楫》中,将《爨龙颜碑》列为“正书古雅第一”,从笔法、结体解读其“笔笔中锋、力透纸背”的特征,为后世学习爨体提供方法论。

- 康有为“推至极致”:康有为在《广艺舟双楫》中盛赞二爨为“魏晋碑刻之冠”,认为其“上承篆隶,下启楷书”,并在实践中临摹,让爨体彻底摆脱“地方标签”,成为碑学流派的重要一员。

(二)现当代:跨界探索中的“小众升温”

进入现当代,更多大师将爨体融入个人风格,赋予其现代气质,让爨体从“学者圈层”向“艺术圈层”扩散。

- 潘天寿“书画融合”:国画大师潘天寿以爨体为画作题款,如《墨竹图》题字,保留二爨的刚健,融入绘画的灵动,让爨体成为书画跨界的灵感来源。

- 弘一法师“禅意雅化”:李叔同晚年以二爨为基础书写佛经,简化奇趣、强化庄重,《金刚经》手稿中的爨体字多了禅意,成为爨体“雅化”的典范。

- 郭沫若、赖少其“多维解读”:郭沫若从文字学角度分析二爨的“篆隶遗姿”,赖少其将爨体方折笔画融入山水画,让爨体突破“书法”边界,成为文化、艺术圈层的“小众热点”。

-楚图南深耕滇云文化,研二爨碑隶楷之韵,书作融爨体方劲古雅与文人风骨,以笔墨传其精神,为爨体传承添注人文厚度。

-秦咢生精研《爨宝子碑》,融其雄拙高古之韵于书,所题“招商银行”字似碑体,成“秦宝子”美誉,承爨体风骨显独特气质。

此时的爨体虽未走进百姓视野,但历代书家的挖掘与推崇,已为其积累了深厚的艺术底蕴,等待着以更贴近大众的方式“破圈”。

三、当代破圈:爨八体与“百石传薪”——从“圈层欣赏”到“百姓日用”

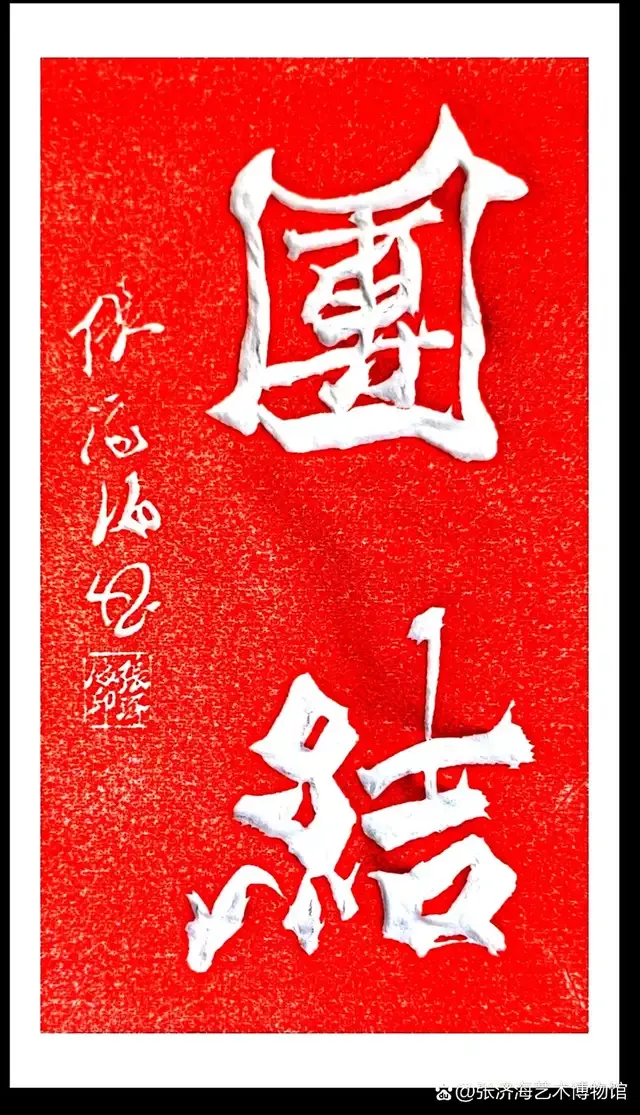

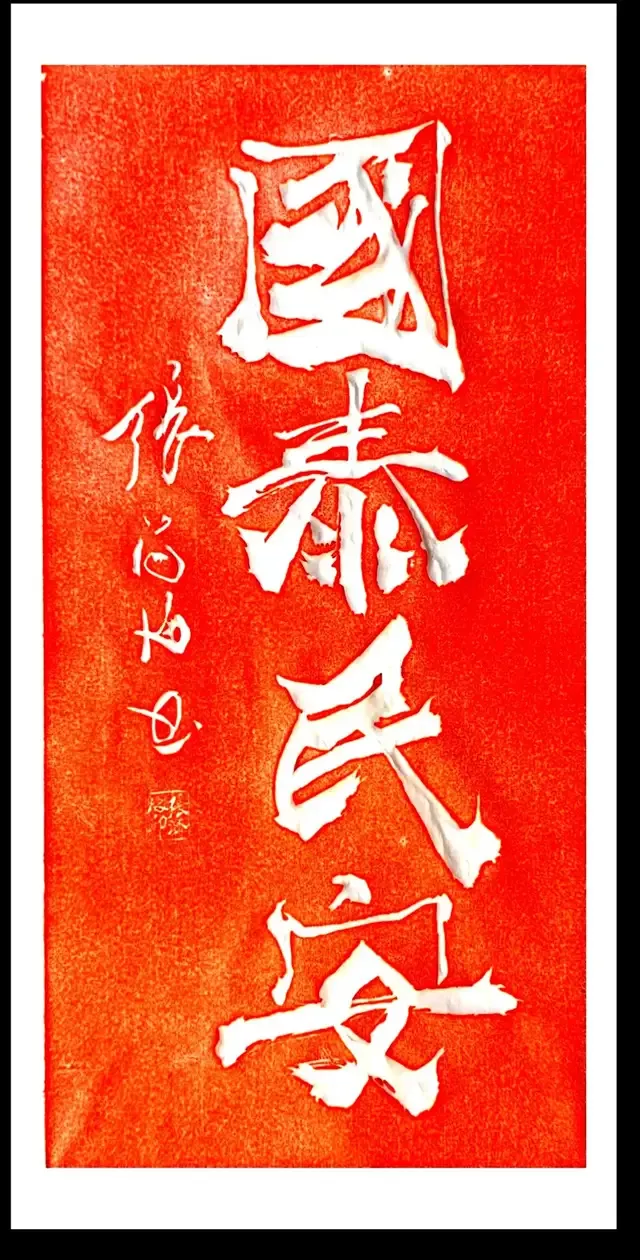

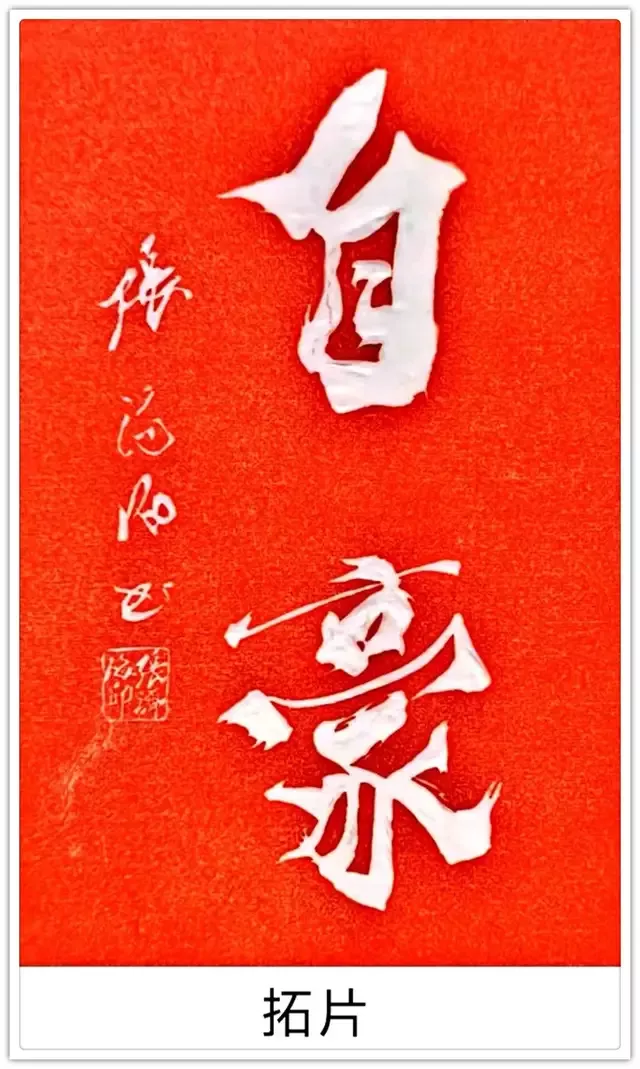

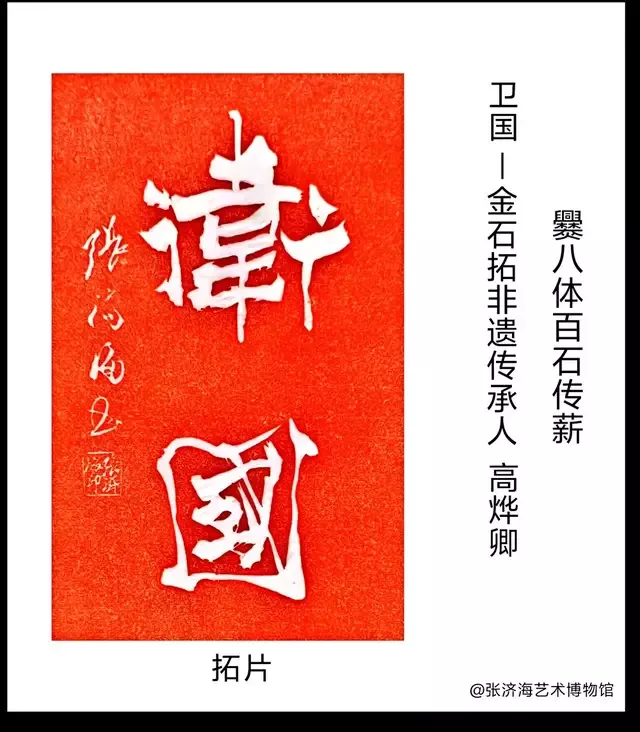

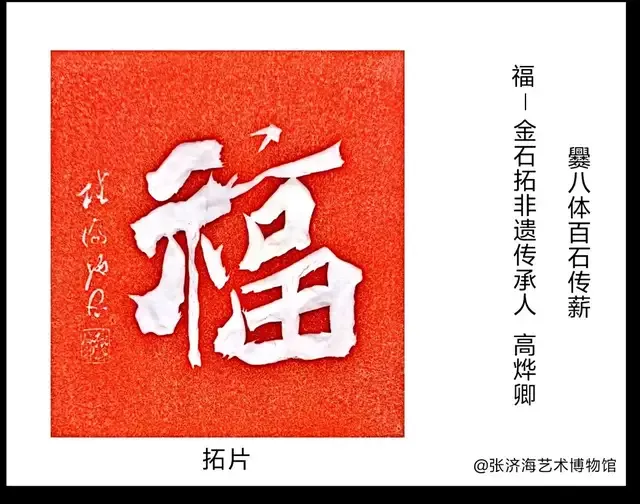

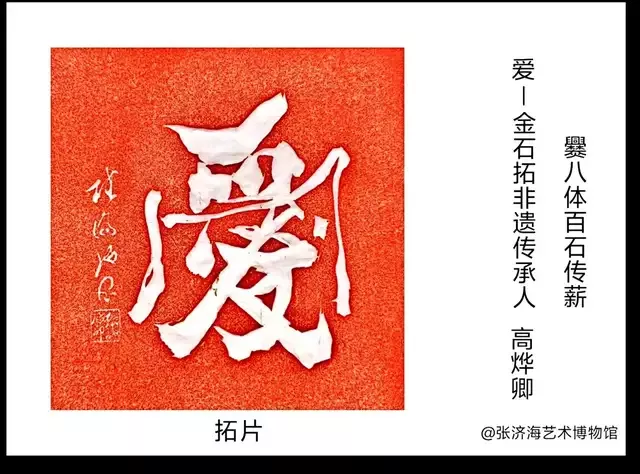

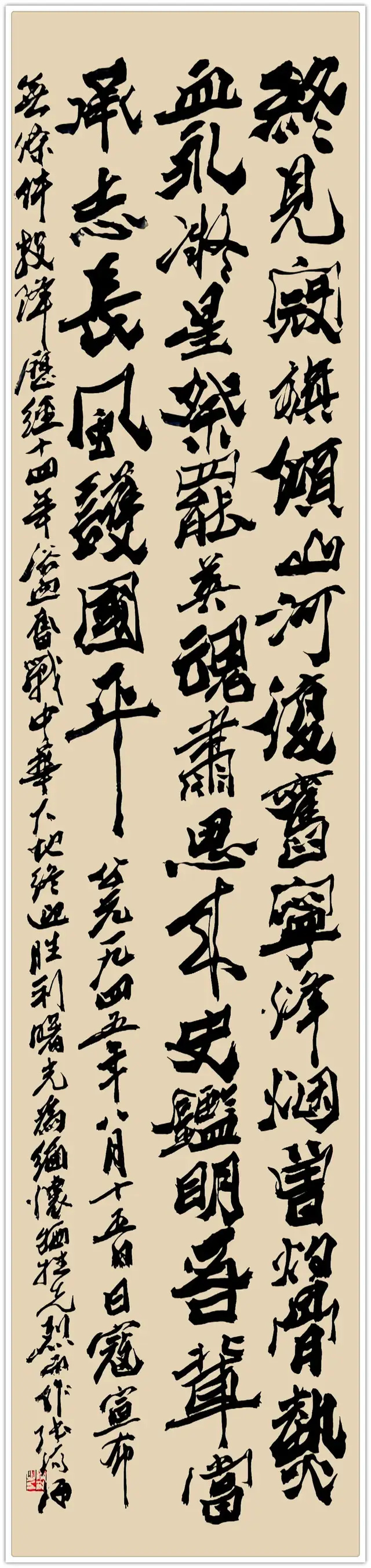

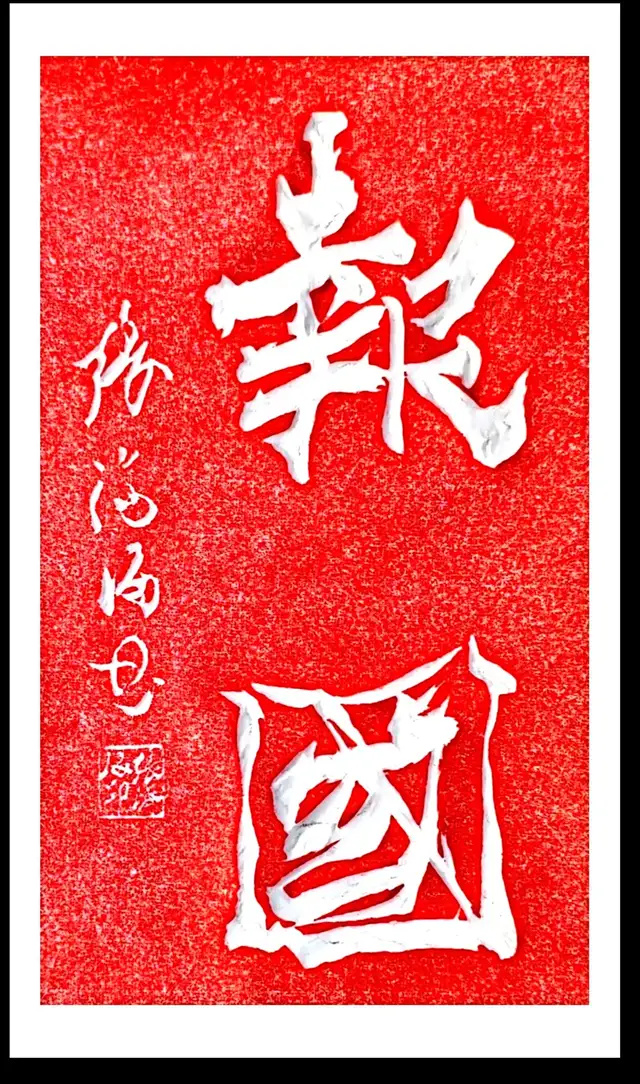

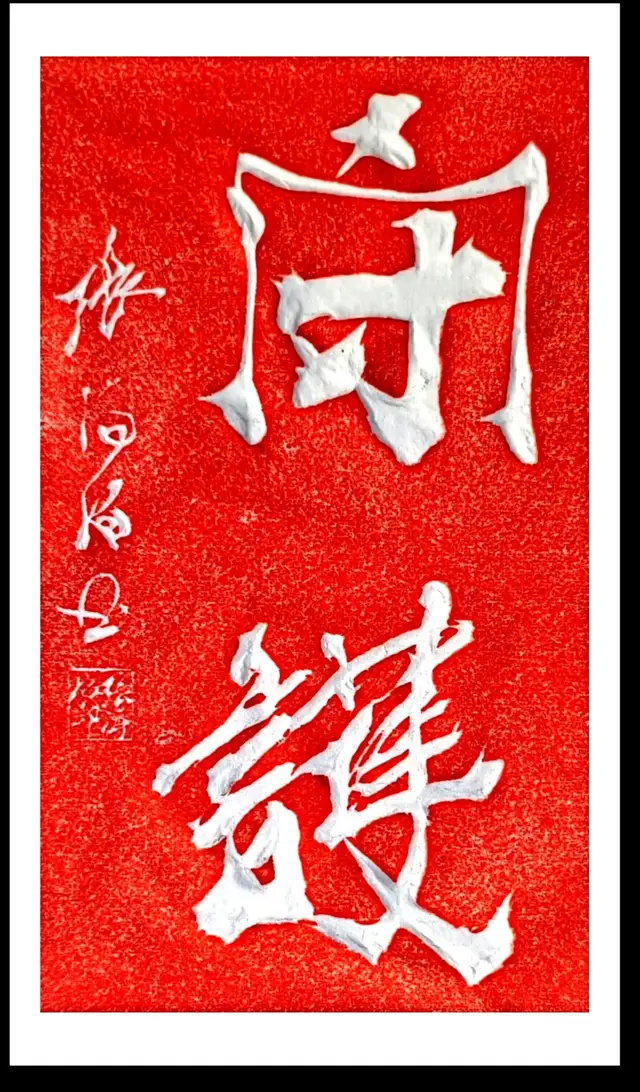

尽管历代书家的努力让爨体获得圈层认可,但受限于“碑刻局限”与“学习难度”,它长期停留在“临摹研究”阶段。直到当代书法家张济海创立“爨八体”,并以独创的“爨八体百石传薪”为载体,才真正让千年爨体走进百姓生活——“百石传薪”以“忠(国家)、孝(家庭)、善(个人)、爱(大众)”为核心主题,通过书法创作与广泛传播,让爨体从“艺术欣赏”变为“大众文化符号”,完成“大众化”的关键一跃。

(一)爨八体的“创新逻辑”:为“百石传薪”奠定基础

张济海创立爨八体,核心是为了让爨体更适配“大众传播”,为“百石传薪”铺路:

1. 笔法简化:从二爨中提取“方折刚健”的核心,去除生涩的民间笔法,保留“三角点、翘头横和竹节竖”的特点加上隶意古质,让线条清晰易写,普通百姓也能轻松临摹;

2. 体式融合:融入篆体的圆转、隶书的波磔、行书的流畅、草书的气韵,形成“爨、篆、隶、楷、行、草、飞白、漆书”八体元素兼备的融合风格,既保留传统韵味,又更具视觉亲和力;

3. 应用适配:突破传统爨体“碑刻、题跋”的局限,开发成数字字库,让爨八体既能用于日常书写,也能适配海报、文创等现代载体,为“百石传薪”的传播提供便捷工具。

(二)“百石传薪”的实践:让爨八体带着文化温度走进大众

作为张济海独创的传播载体,“爨八体百石传薪”并非单纯的书法创作,而是以“忠、孝、善、爱”为灵魂,将书法艺术与大众价值观结合,让爨八体成为传递文化正能量的媒介:

- 主题创作贴近生活:围绕“忠”创作《家国情怀》系列、围绕“孝”创作《家风家训》系列、围绕“善”创作《道德箴言》系列、围绕“爱”创作《人间温情》系列,内容涵盖百姓日常关注的家庭、社会话题,如“孝亲敬长”“邻里和睦”“爱国奉献”等,让书法不再是“高高在上的艺术”,而是能引发情感共鸣的“生活表达”;

- 传播场景下沉大众:“百石传薪”不仅通过书法展、文化讲座传播,更走进社区、学校、乡村——在社区举办“爨八体写家风”活动,让百姓用爨八体书写自家家训;在中小学开设“百石传薪书法课”,以“忠孝善爱”主题教学,让孩子在学习书法的同时接受美德教育;在乡村制作“爨八体文化墙”,将传统美德与乡土文化结合,让爨体成为乡村文化建设的一部分;

- 数字传播扩大影响:依托爨八体数字字库,开发“百石传薪”线上书法工具,百姓可在线生成“忠孝善爱”主题的爨八体作品,分享到社交平台;同时推出印有“百石传薪”内容的文创产品,如笔记本、书签、春联等,成为年轻人喜爱的文化潮品,让爨体以更轻盈的方式融入现代生活。

(三)从二爨到“百石传薪”:小众书法的“大众化启示”

从二爨碑的“小众封闭”,到历代书家的“铺垫传承”,再到爨八体与“百石传薪”的“大众破圈”,爨体书法的千年演进,为小众艺术的大众化提供了清晰路径:

- 文化内核是根基:二爨碑的“地域文化”、“百石传薪”的“忠孝善爱”,证明小众艺术要走向大众,必须有能引发共鸣的文化内核,而非单纯追求形式创新;

- 适配传播是关键:张济海简化爨体笔法、开发数字字库、设计“百石传薪”主题,本质是让艺术适配大众的“接受习惯”与“生活场景”,只有贴近生活,才能被大众接纳;

- 价值传递是生命力:“百石传薪”的成功,在于它让爨体不仅是“写字的艺术”,更成为传递美德、连接情感的载体——当书法与大众的精神需求结合,才能真正“活”在百姓心中。

结语:“百石传薪”续文脉,小众艺术入人心

从1600年前滇东南的山野碑刻,到如今带着“忠孝善爱”温度的“爨八体百石传薪”,爨体书法的故事,是一部“小众艺术走向大众”的成长史,更是一部“文化传承与时代创新”的融合史。

二爨碑承载着西南地区的文化记忆,历代书家为其注入艺术生命力,而张济海的“爨八体”与“百石传薪”,则让这份遗产从“博物馆”走进“生活场”——当百姓用爨八体书写家训、孩子在课堂临摹“忠孝”字样、社区文化墙上的爨体箴言传递温暖时,我们看到的不仅是一种书体的“重生”,更是一种文化的“扎根”。

“百石传薪”传的不仅是爨体书法,更是中华文化的精神基因;续的不仅是千年文脉,更是小众艺术与大众生活的连接。它证明:小众艺术从来不是“边缘的点缀”,只要找准文化内核、适配时代需求、传递正向价值,就能从“深闺”走向“人间”,成为百姓日常的一部分,为传统文化注入生生不息的生命力。