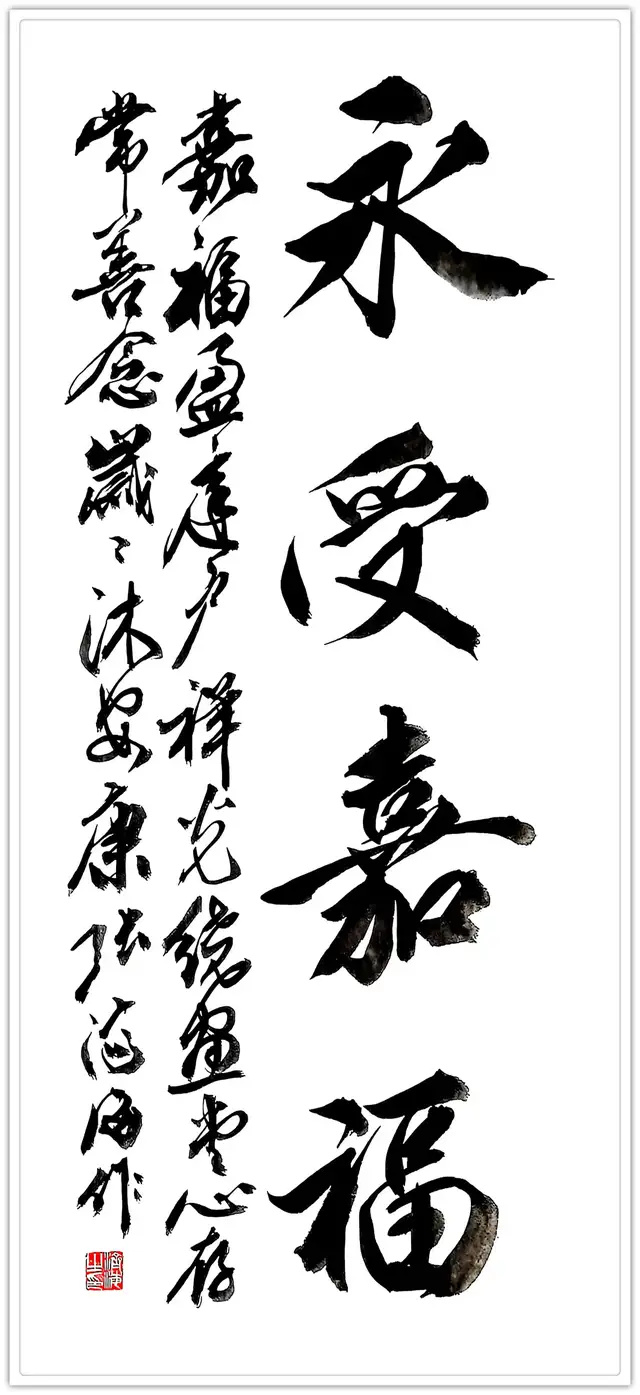

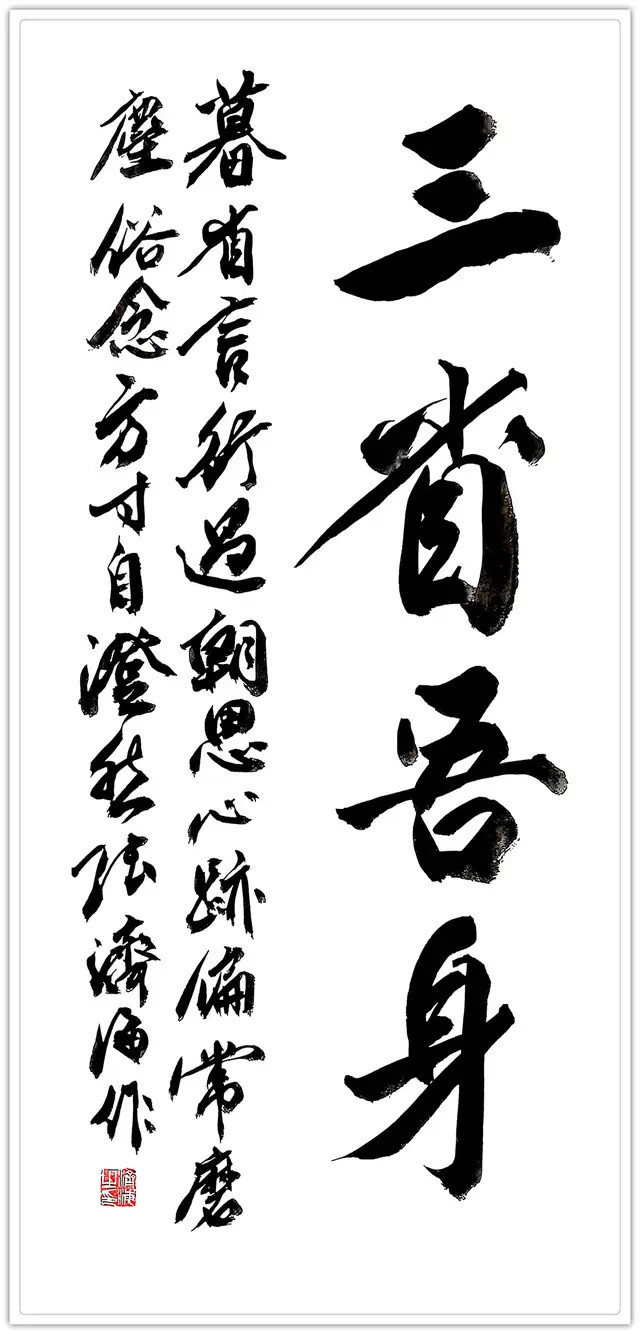

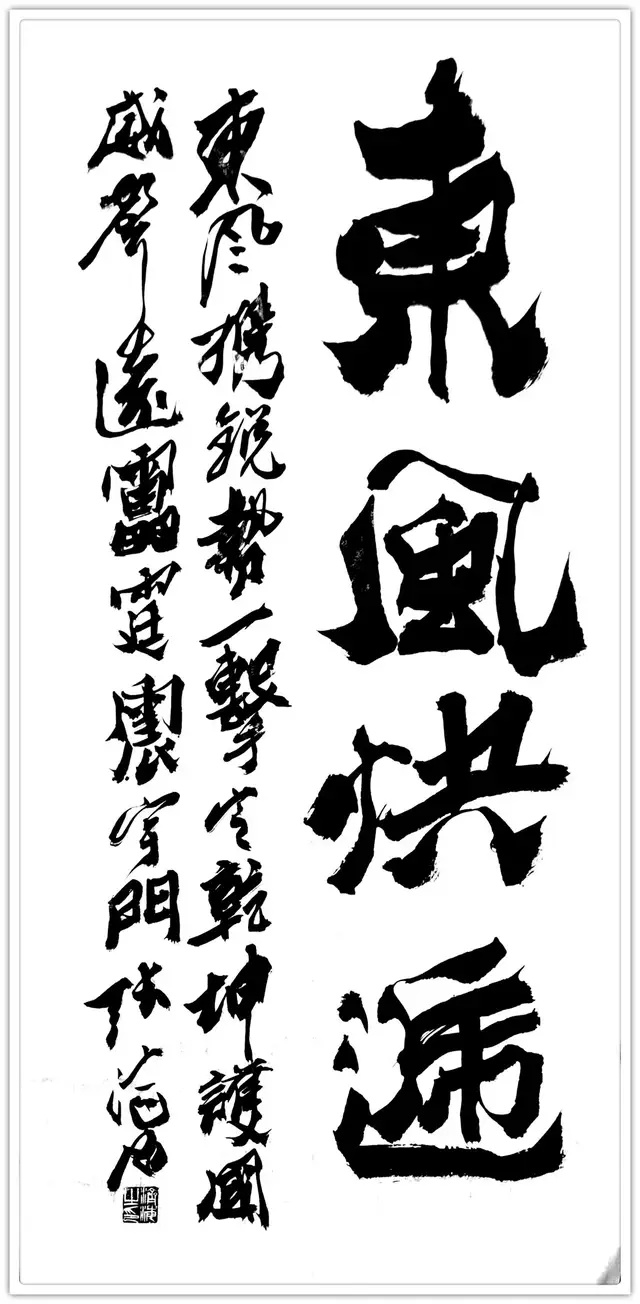

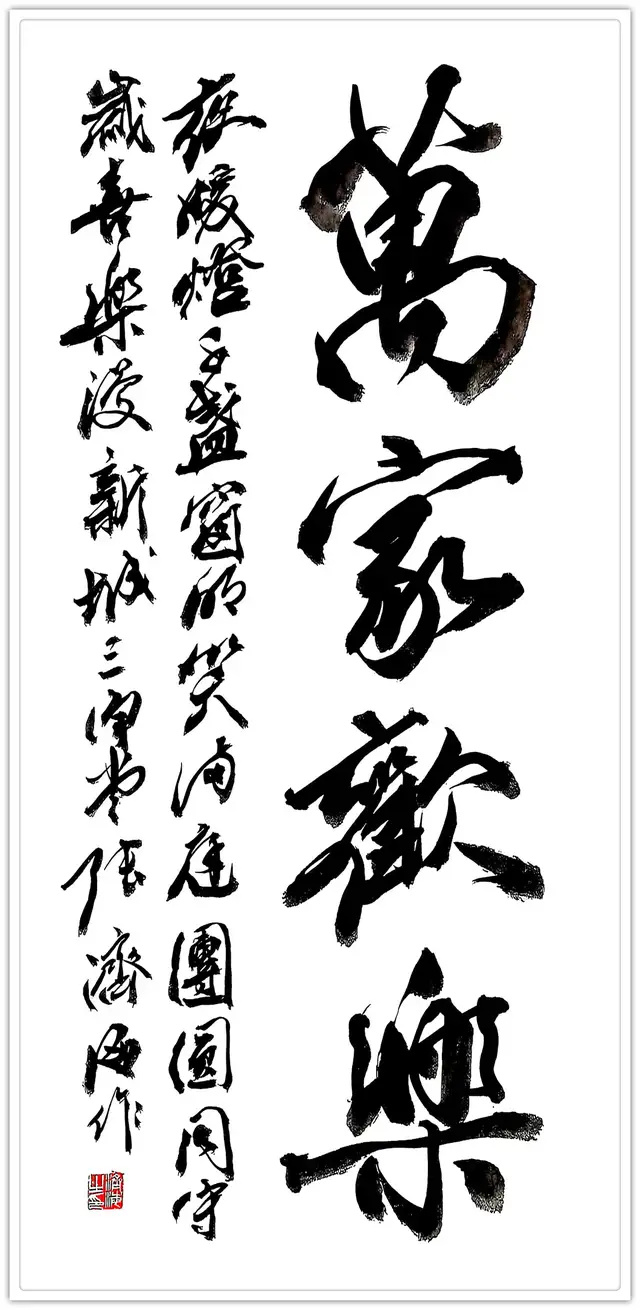

张济海,1955年生于山东莘县,教授、硕士生导师,一级美术师 ,开宗立派的书法家。

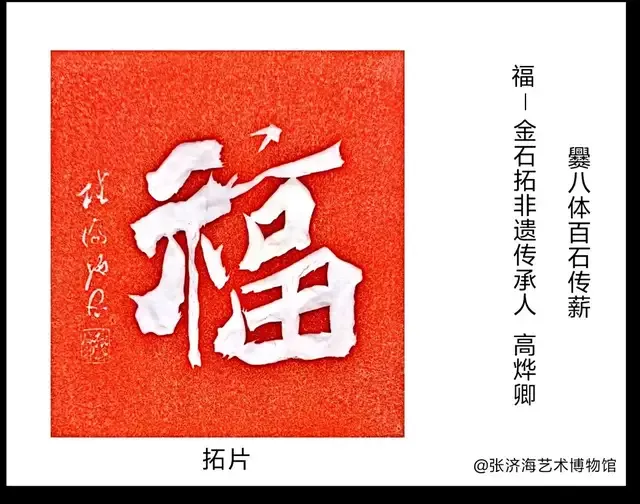

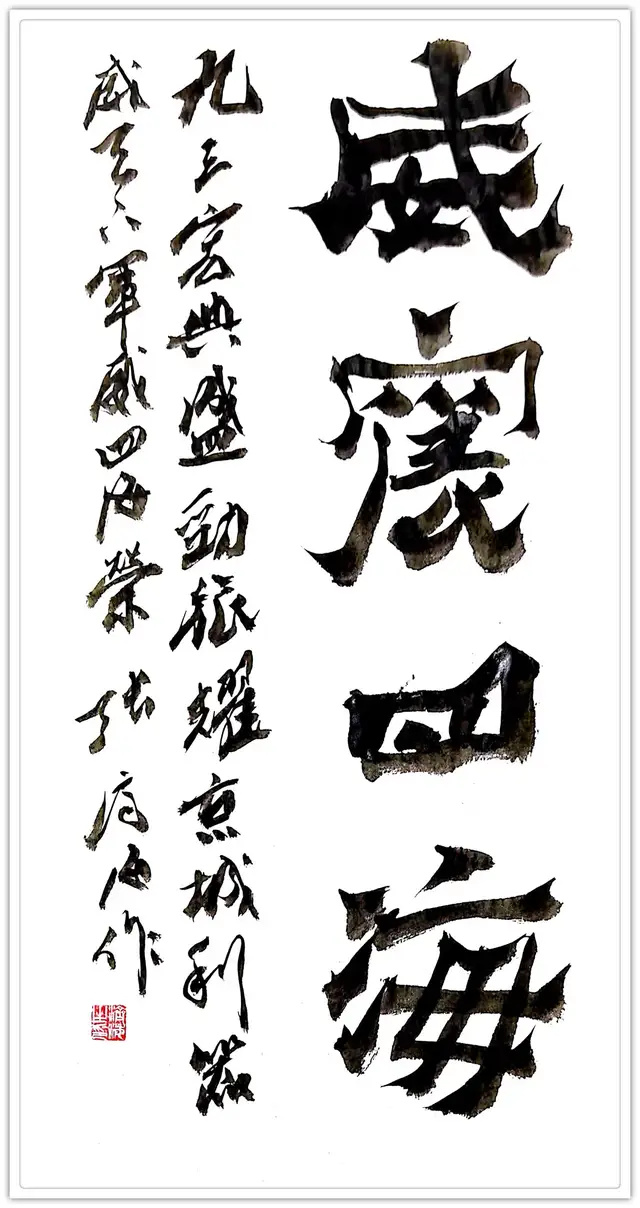

张济海15岁因书画特长被特招入伍,开启40多年军旅生涯,其坚毅性格与雷厉风行作风融入书法。他独创“爨八体”,将多种书体特色融为一体,被收入新版《中国书法大字典》而永载史册。代表作《厚德载物》等,在各大拍卖高价拍出,还被镌刻于八达岭长城居庸关。

笔墨为筏,修行作岸

——论张济海书法中的精神维度与文化担当

文/王村旑

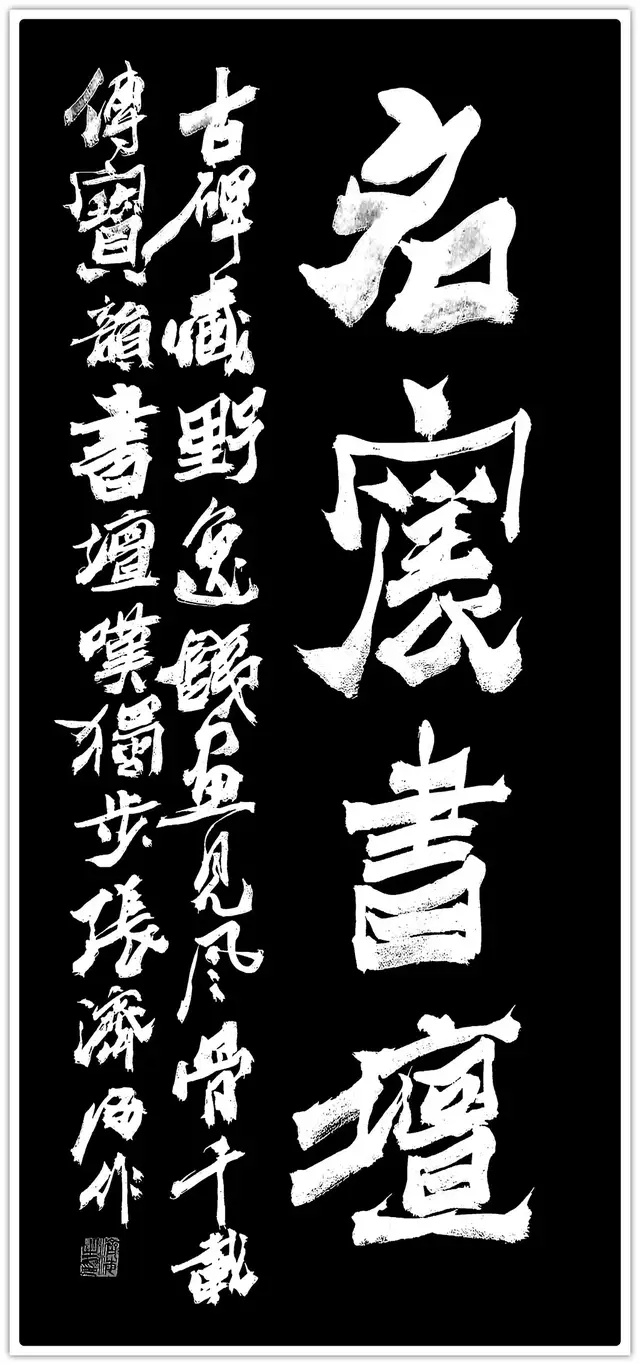

当一幅书法作品超越笔墨技巧的桎梏,成为创作者精神世界的物化呈现,它便具备了直抵人心的力量。张济海的书法艺术,正是这样一种以笔墨为修行载体、以文化为精神归宿的艺术实践。从军营磨砺出的刚健风骨,到哲学观照下的澄明心境,再到文化传承中的创新探索,他用四十余年的艺术生涯,构建起一座连接传统与当代、技法与精神的书法桥梁,让"由技入道"的古老命题在新时代焕发出鲜活生命力。

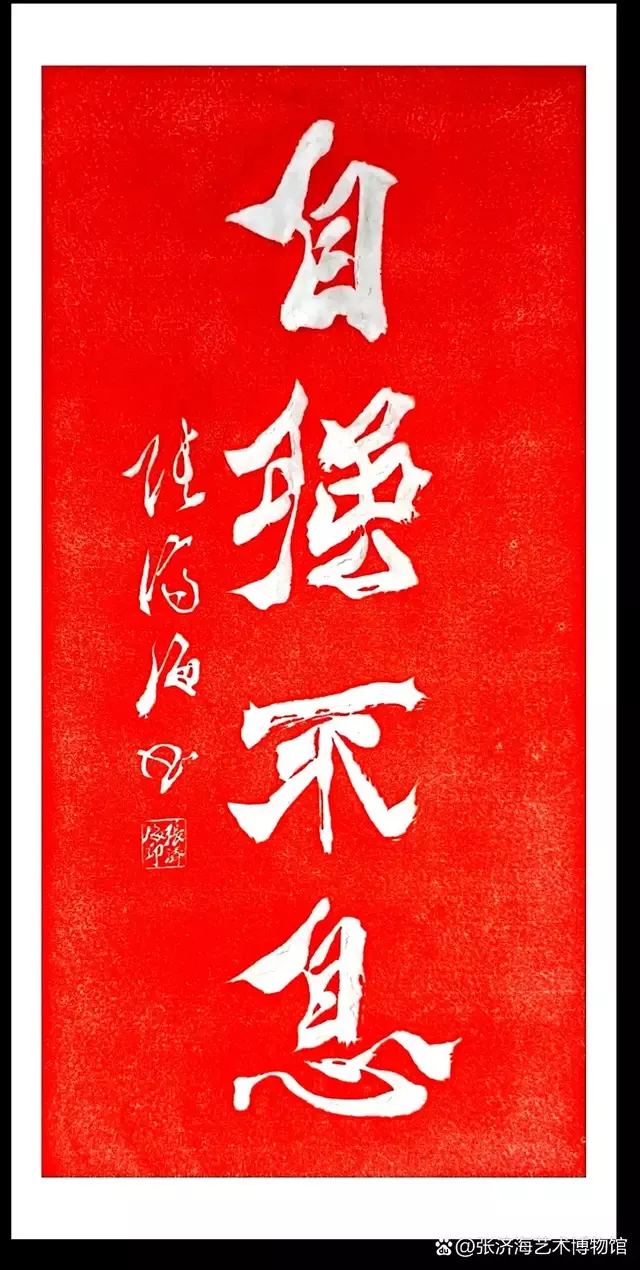

一、军旅熔炉:刚健人格的笔墨转化

16岁那年,书画特长为张济海打开了军旅生涯的大门,而这扇门后,是四十年风霜雨雪对人格的淬炼。军营里的纪律严明与意志磨砺,绝非笔墨纸砚所能模拟的修行场——每日的队列训练培养出对"规矩"的敬畏,野外拉练的极限挑战锤炼出"坚持"的品格,而保家卫国的信念则赋予其精神世界以崇高感。这些看似与书法无关的生命体验,最终都内化为笔端的独特气质。

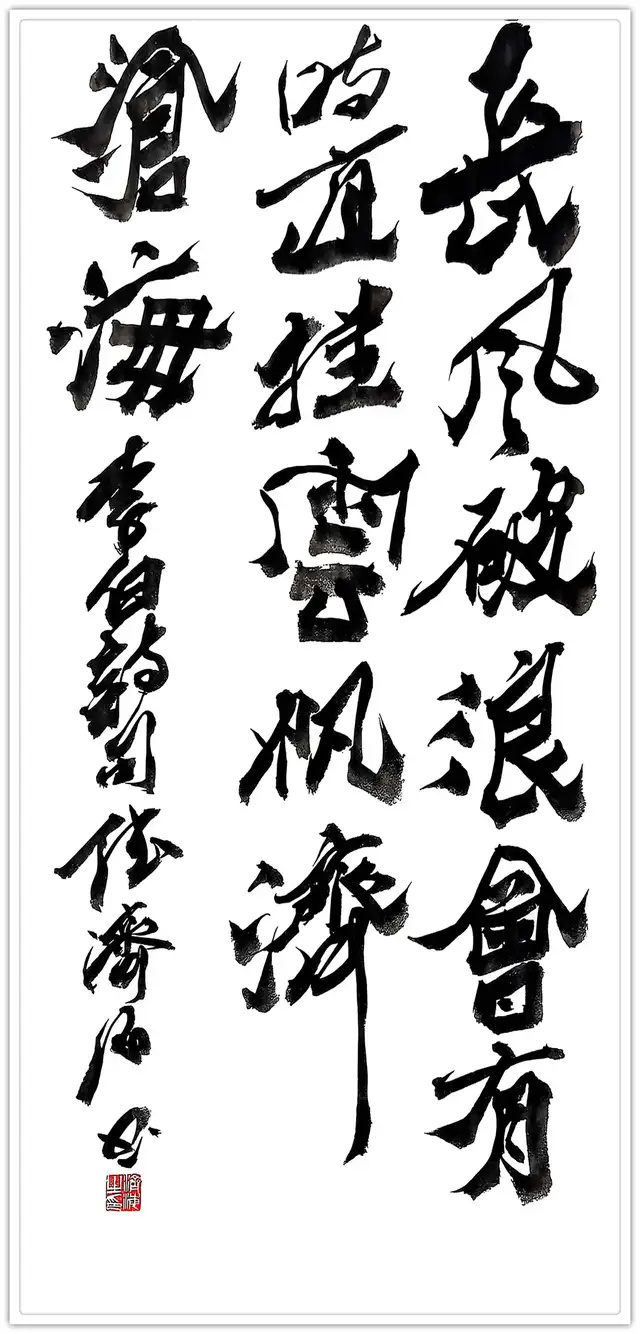

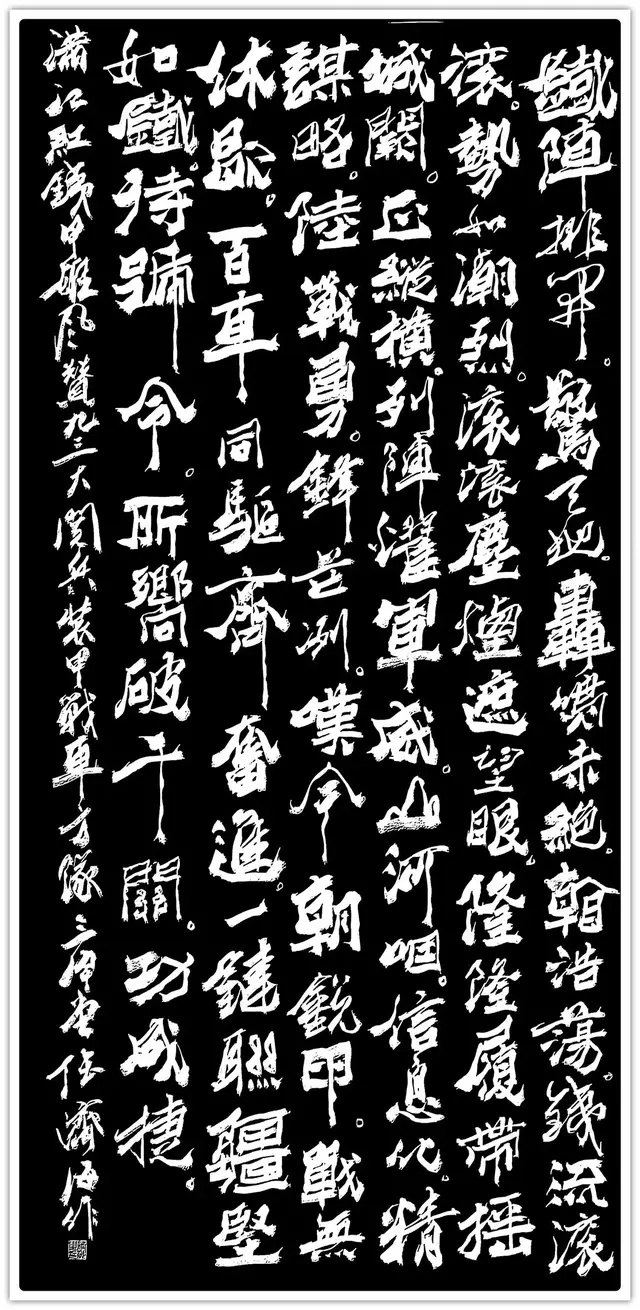

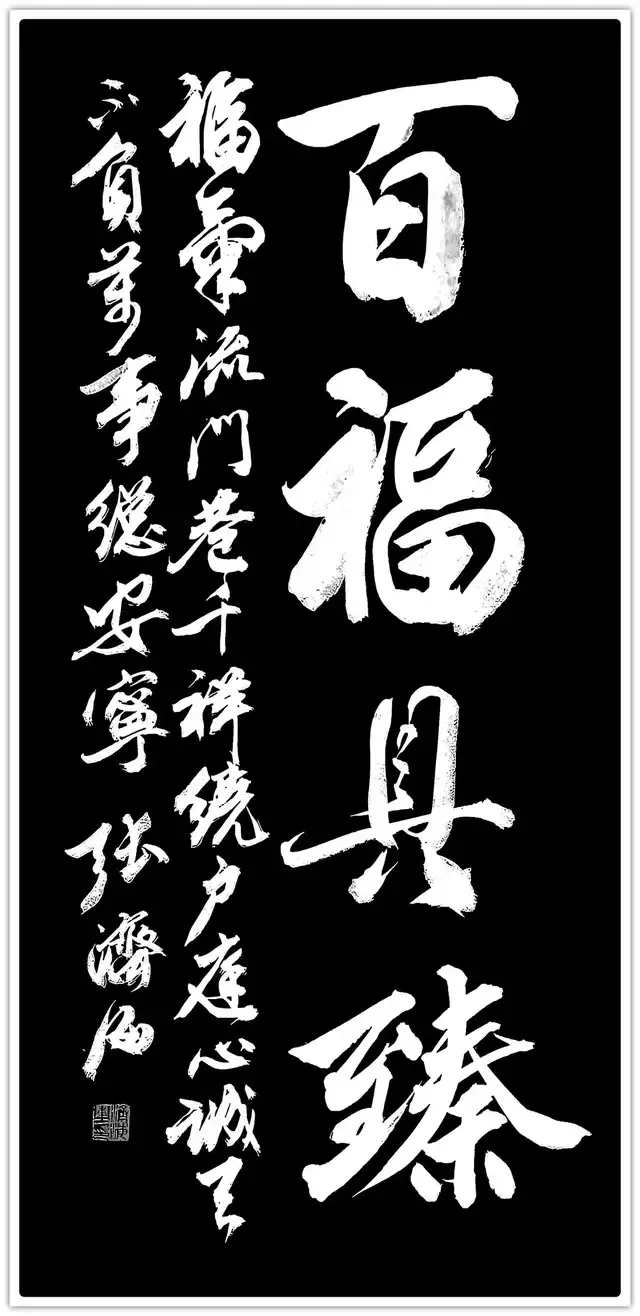

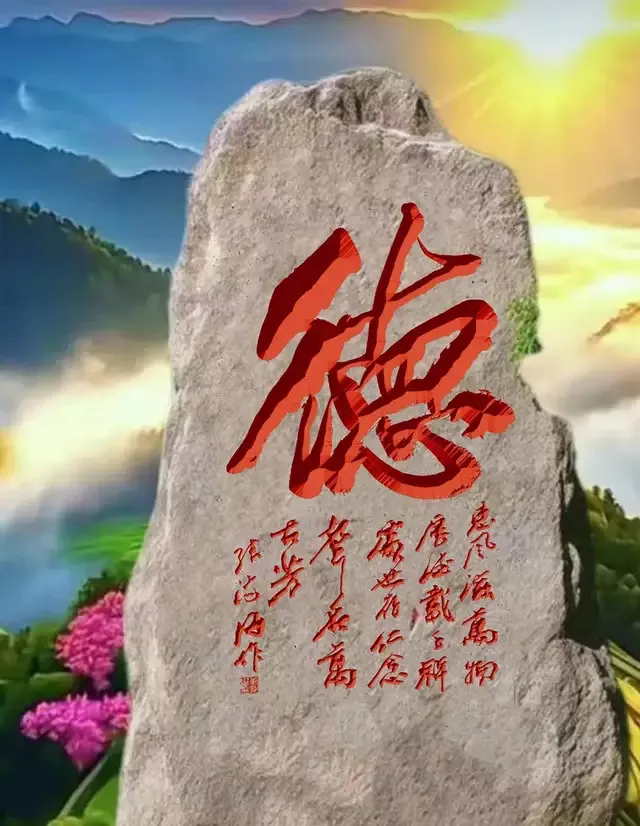

观赏其代表作《厚德载物》,便能清晰感受到这种军旅烙印的艺术转化。横画如列阵士兵,起笔收锋皆有法度,却无呆板之态;竖画似挺拔白杨,中段蓄力如军人伫立,末梢顿挫暗含千钧之力;尤其横折处的方笔,如刀劈斧凿般果断,没有丝毫拖泥带水,恰是军人"令行禁止"的作风在笔墨中的自然流露。这种力量感并非刻意为之的粗犷,而是从筋骨里透出的刚健——就像他笔下的"力"字,撇捺舒展如振翅,却在收笔处骤然收紧,仿佛积蓄着随时能迸发的潜能,恰如军人"引而不发"的威慑力。

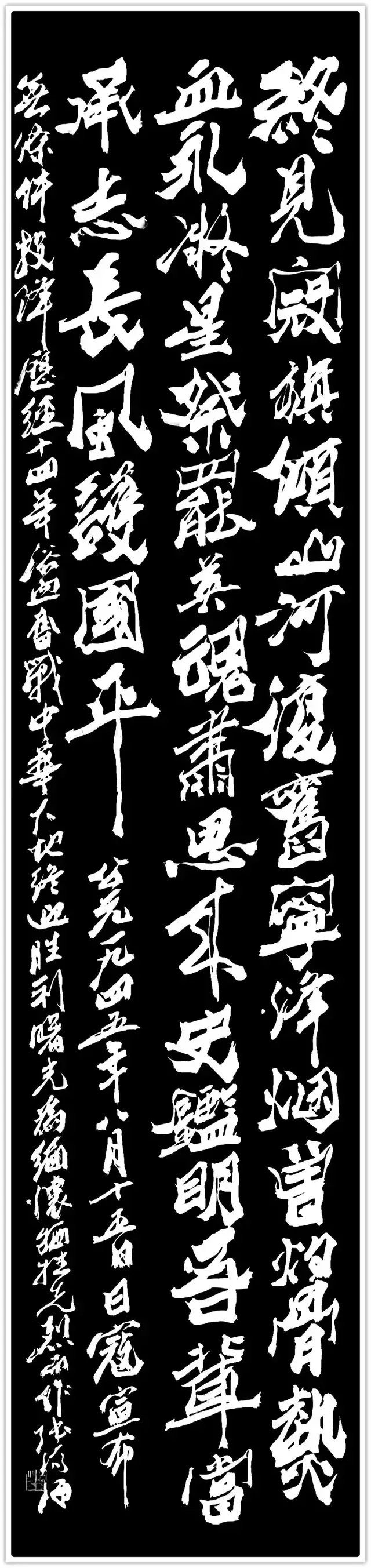

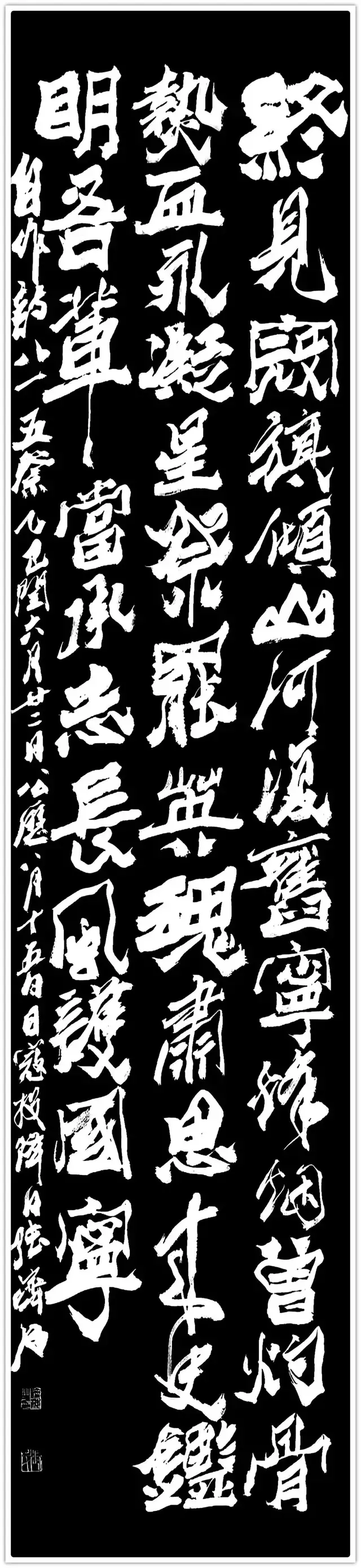

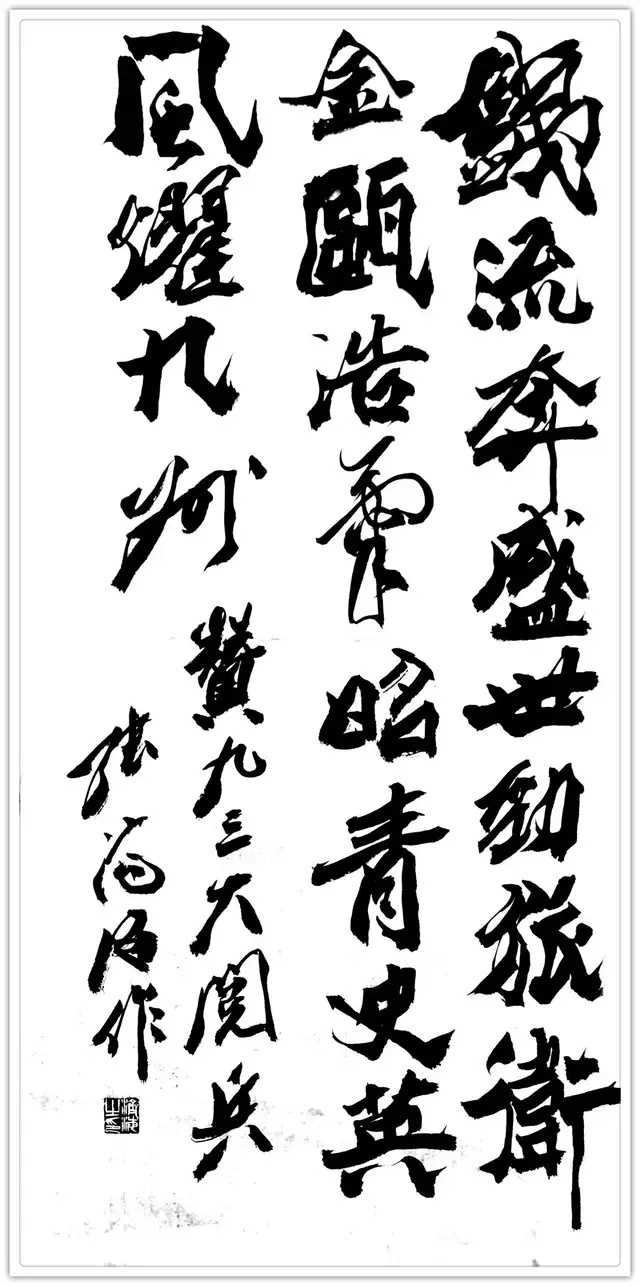

军旅生涯给予张济海的,不仅是外在的刚硬,更有内在的坚韧。在创作《军魂》系列作品时,他曾连续七日埋首书斋,每日仅以简单饮食维持精力,这种近乎苦行的创作状态,正是军人"轻伤不下火线"的精神延续。当作品完成时,纸上的每一个笔画都带着体温与呼吸,那些看似重复的点画,实则是一次次意志力的叠加,最终汇聚成震撼人心的艺术能量。

二、哲学观照:觉照之心的艺术呈现

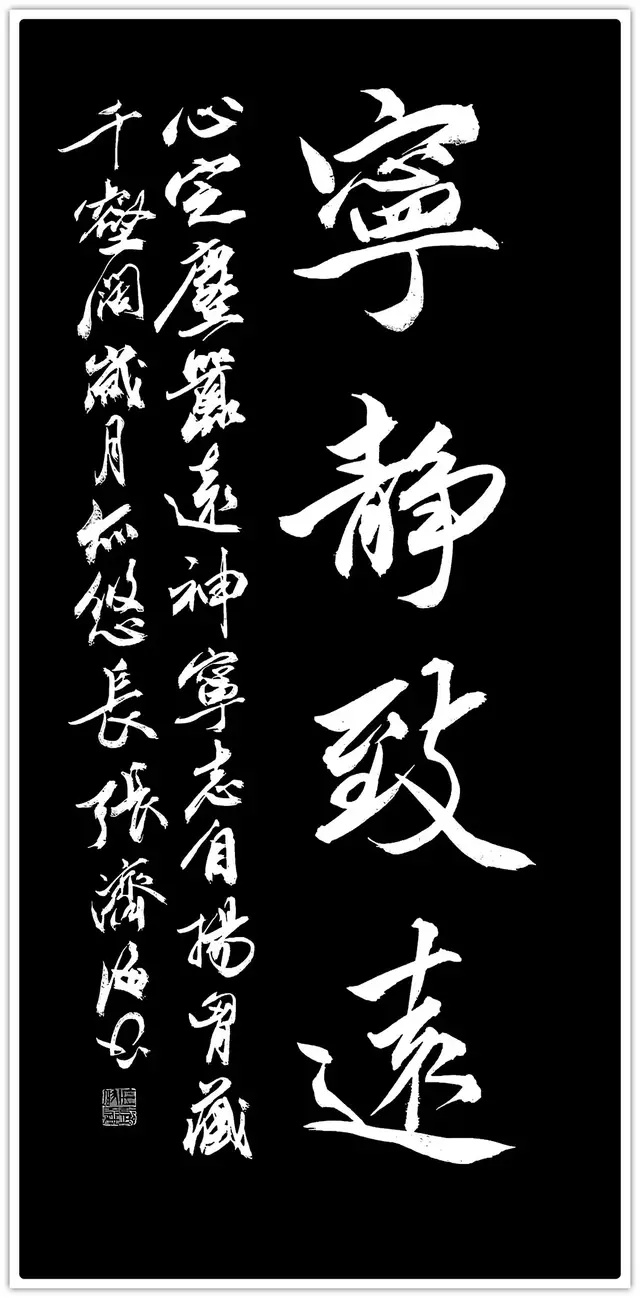

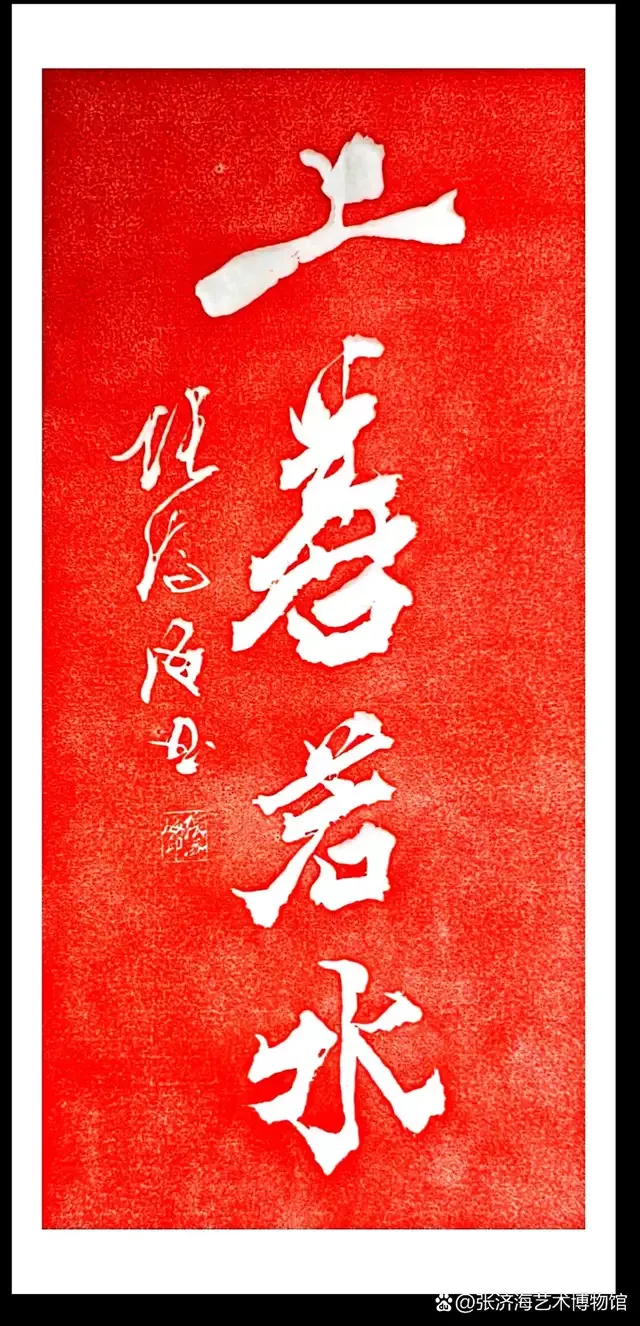

若说军旅生涯塑造了张济海书法的"骨",那么哲学思考则赋予其作品以"魂"。在他的艺术世界里,中华古老哲学"觉照"思想并非玄奥的理论标签,而是融入日常创作的实践法门——所谓"觉",是对笔墨状态的清醒认知;所谓"照",是对内心世界的观照通透。这种修行般的创作态度,让他的书法超越了技巧展示,成为精神境界的外在投射。

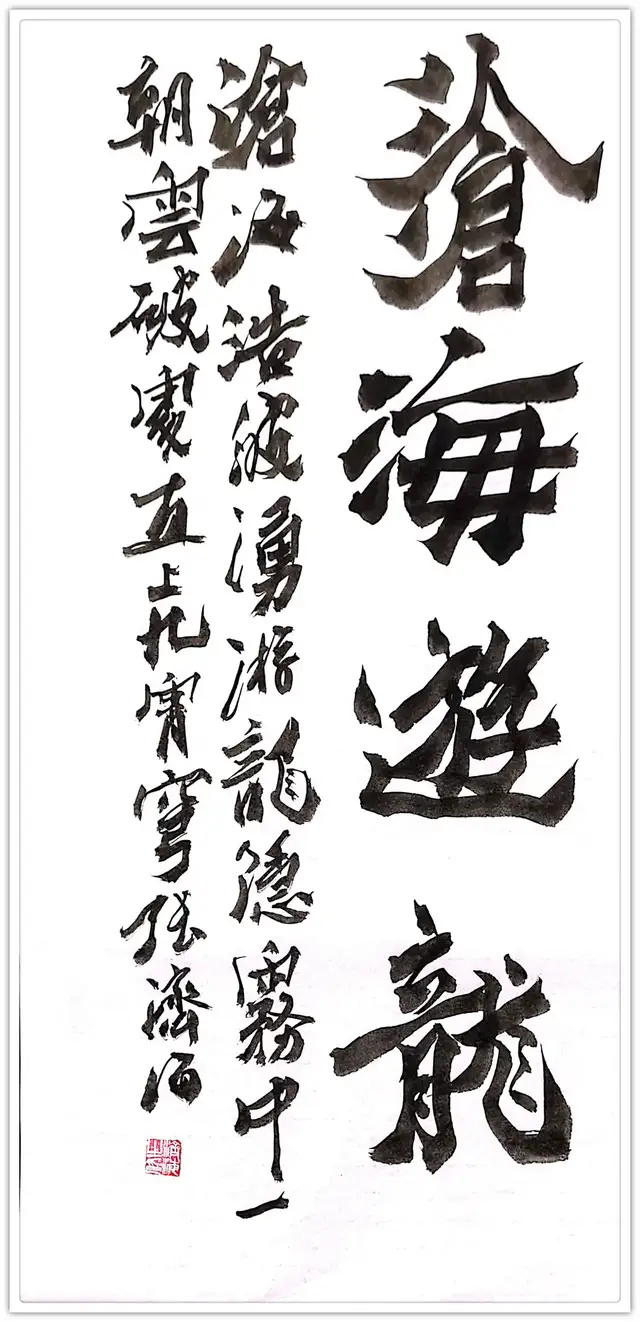

合体字《觉照》堪称这种哲学思考的典范之作。作品将"照"与"见"二字融为一体形成一个形似繁体字的觉字,上面"昭"字取魏碑刚劲古朴,中间的四点水(火)则融行草之灵动,下面的“见”字突出一弧线贯穿,既似佛光普照,又若心脉流转。书写时,他并非先设计字形结构,而是静坐片刻,待心绪澄明后方才落笔,行笔过程中随呼吸调整力度,遇转折处凭直觉变换方向,这种"以心驭笔"的状态,恰是"觉照"思想的艺术实践——不执着于技法的完美,而追求心手相应的本真。

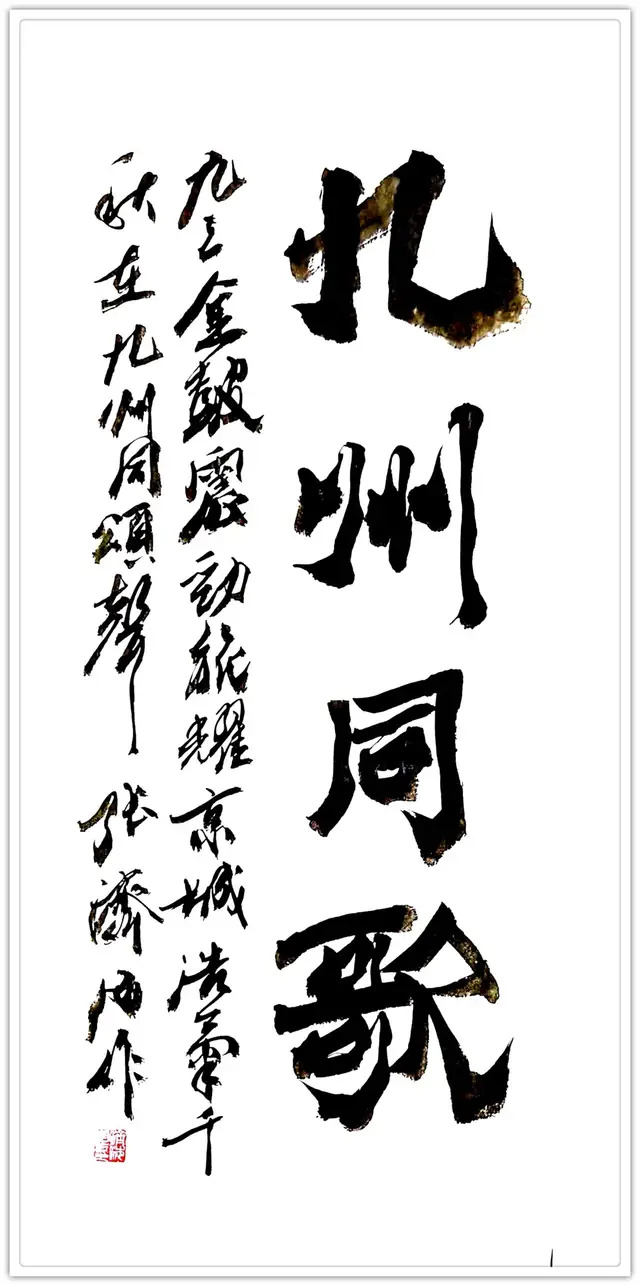

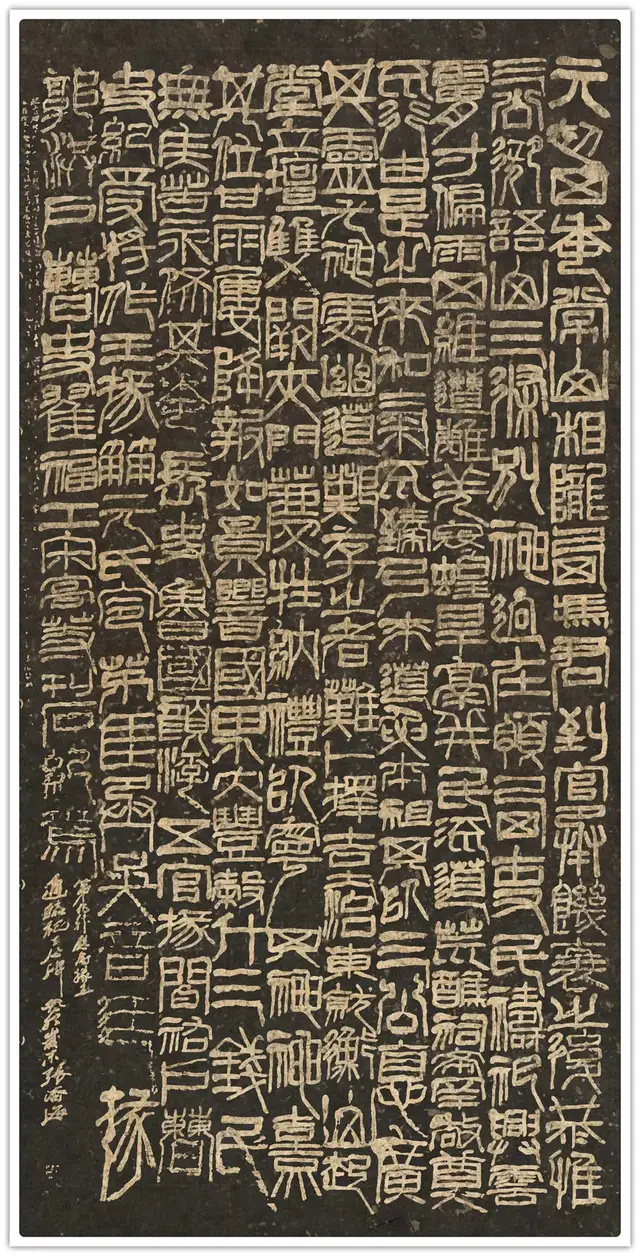

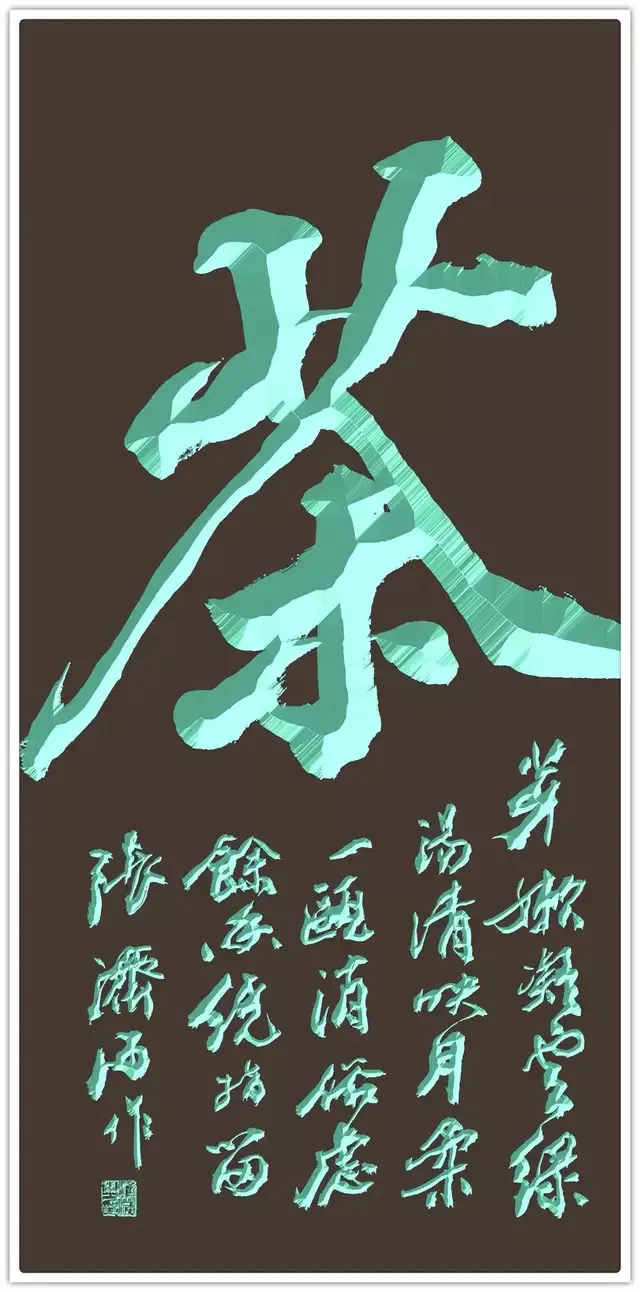

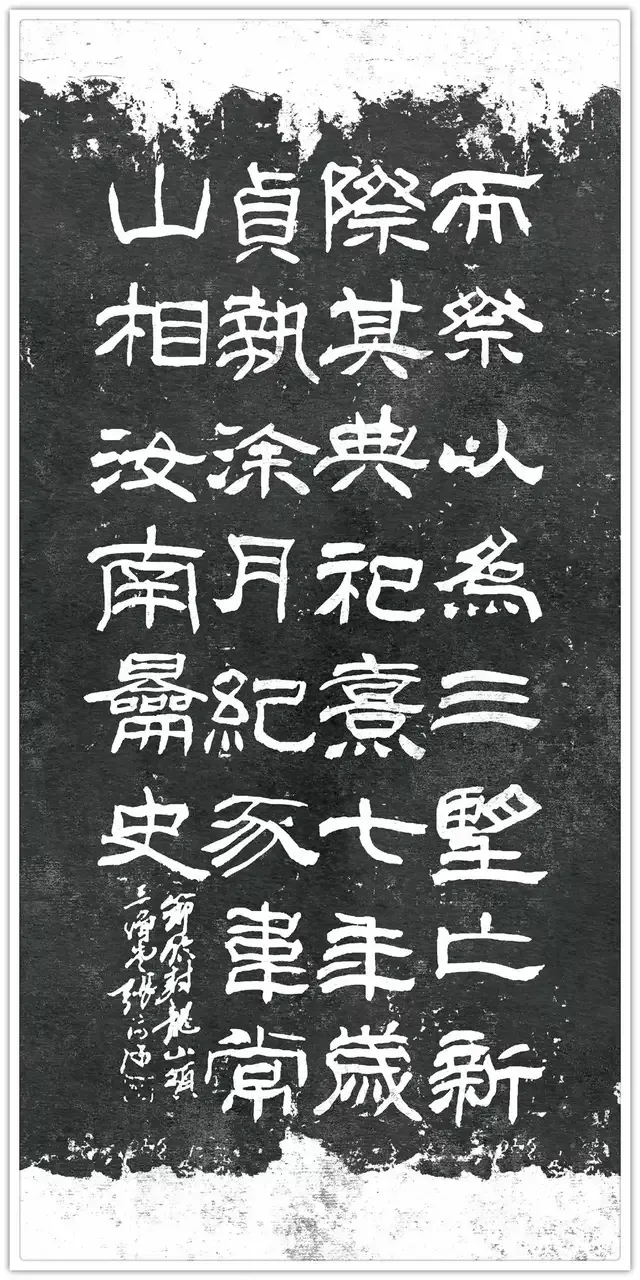

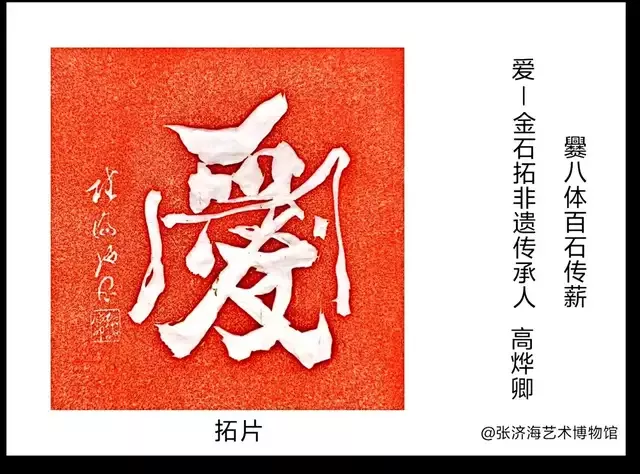

这种哲学修行更体现在他对"天、人、书合一"自然观的践行中。创作《爨八体觉字心经》时,他花费多年时间研习《爨宝子碑》《爨龙颜碑》的笔法精髓,却不满足于简单临摹,而是将篆、隶、楷、行等八种书体的特质拆解重组,创造出独树一帜的"爨八体"。其中的"空"字,以隶书横画的厚重为底,融入篆书圆转的笔意,最后以行草的飞白收笔,虚实之间暗合"色即是空"的禅理;"色"字则取楷书的端庄,却在竖弯钩处突然以侧锋出之,似断非断中暗含"外离相为禅,内不乱为定"的深意。这种将哲学思想转化为笔墨语言的能力,让他的作品成为可观赏、可感悟的精神图腾。

三、文化担当:从个人修行到文明传播

真正的艺术修行,从来不是闭门造车的孤芳自赏,而是以己之所长服务于文化传承的自觉担当。张济海的书法修行,最终指向的是对传统文化的当代转化与国际传播,这种从个人精神修炼到文化实践的跨越,让他的艺术拥有了更广阔的天地。

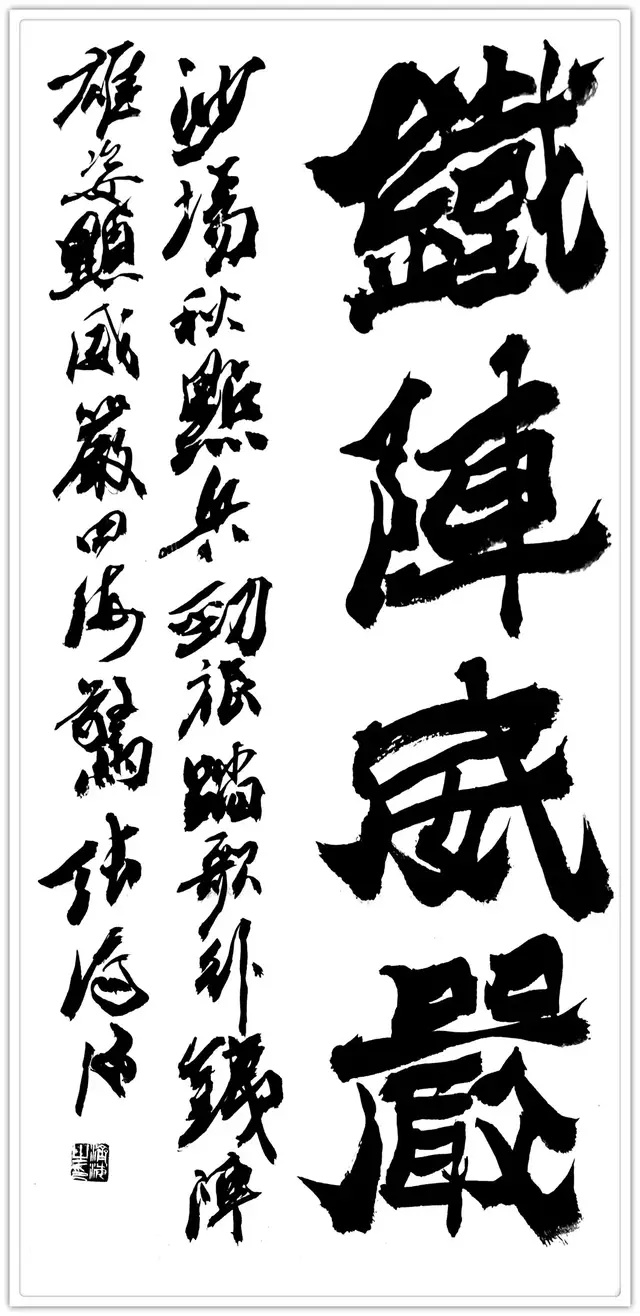

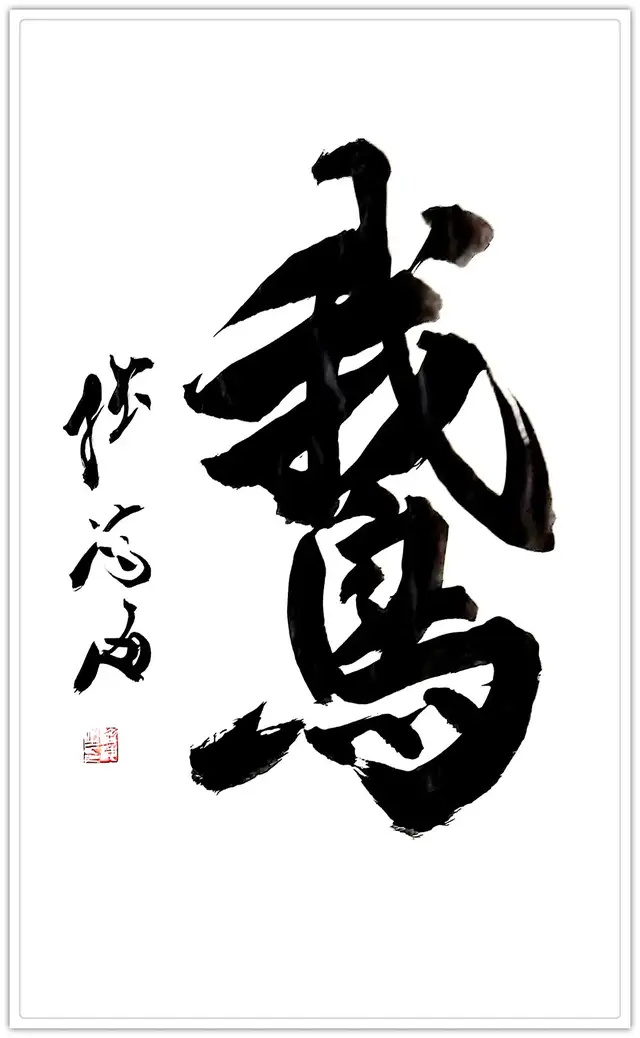

在传统转化方面,他对《爨宝子碑》《爨龙颜碑》的创造性发展极具代表性。作为东晋碑刻的典范,《爨宝子碑》《爨龙颜碑》以其古拙奇崛的风格被誉为"南碑瑰宝",但后世书家多止步于临摹其形。张济海却从其中读出了更多可能性:他将碑中"方笔"的刚劲与"圆转"的灵动拆解,结合篆书的古朴与楷书的规整,创造出兼具"金石气"与"书卷气"的爨八体。这种创新不是对传统的背离,而是深入理解后的重生——就像他笔下的"龙"字,既保留了《爨宝子碑》中"龙头"的方峻,又以行草的笔意写"龙身"的蜿蜒,让这个古老的图腾在当代笔墨中重新焕发生机。

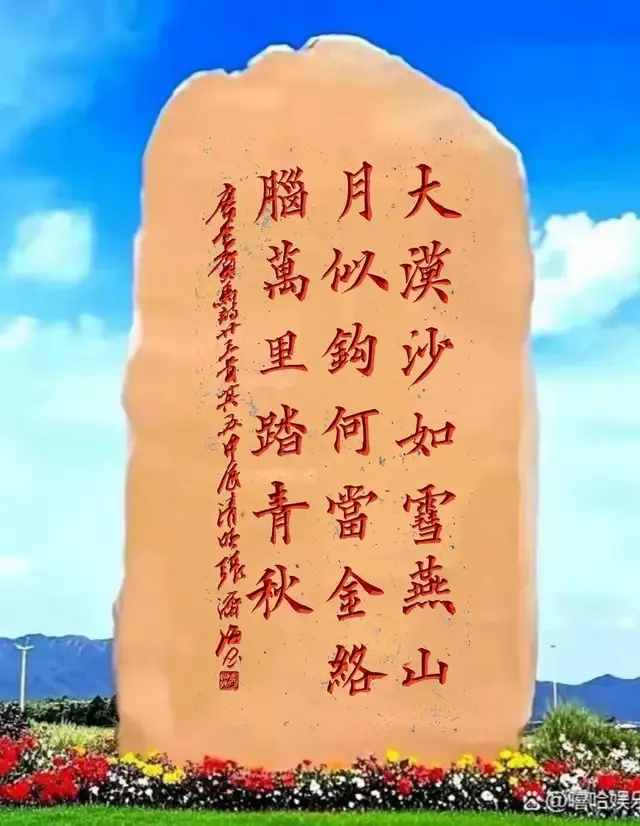

更令人称道的是他将个人艺术修行转化为文化传播实践的努力。当他的作品被镌刻在八达岭长城居庸关的墙砖上和素有中华民族脊梁之称的太行山山脉时,那些刚健的笔画与古老的城墙产生了奇妙的共鸣——书法的"力"与长城的"伟"、太行山的“势”融为一体,成为民族精神的可视化象征;当《中国龙》的巨幅作品在纽约时代广场的大屏上展示时,方折圆转的笔墨语言跨越了语言障碍,向世界传递着中国文化"刚柔相济"的智慧。这种文化传播不是简单的展示,而是以书法为媒介的文明对话,他用笔墨告诉世界:中国书法不仅是艺术,更是一种关乎心灵、关乎生命的生活哲学。

在教育领域,他的修行理念同样影响深远。面对当下书法教育中重技法轻修养的倾向,他提出"书法是养心之术"的教学主张,反对机械的临帖训练,鼓励学生在写字前先"净心"——通过静坐、读书、体悟自然来培养内心的敏感度。他常对学生说:"笔是手的延伸,手是心的外化,心不正,则笔不稳;心不静,则墨不纯。"这种将书法教育视为精神修行的理念,正在为书法传承注入新的活力。

从军营中的笔墨初心,到书斋里的哲学参悟,再到世界舞台上的文化传播,张济海的书法修行之路,恰是中国传统艺术"修齐治平"精神的当代写照。他的作品之所以动人,不仅在于技法的精湛,更在于其中蕴含的生命力量——那些方折的笔画里,有军人的风骨;那些圆转的线条中,有禅者的通透;而整体的章法布局,则处处透着对文化传承的敬畏与担当。

当我们站在他的书法作品前,看到的不仅是笔墨构成的艺术形式,更是一个艺术家以毕生精力践行的修行之路。这条路告诉我们:书法从来不是孤立的艺术技巧,而是与人格修养、哲学思考、文化传承紧密相连的生命实践。而张济海的价值,正在于他用自己的艺术探索,为这条修行之路标注了清晰的坐标——以笔墨为舟,以修行作岸,载着传统文化的精髓,驶向更广阔的未来。