中国三线建设启动60周年征文195

天山阿拉沟恋歌

王德玉

序幕

我把四十年折成一只纸船,

顺塔里木古道的风,逆水而上。

天山雪线像一条云中的飘带,

勒住天山,也勒住我的心。

船舷上刻着一行褪色的字:阿拉沟——

那是我青涩年少时,最早认识的音符。

一

那一年,火车把我卸在边陲小镇,

像卸下一袋尚未发芽的种子。

戈壁用砾石磨砺我的脚踝,

风沙粗暴地打磨我的喉咙。

我学会的第一句方言是“亚克西”,

第二句是“干杯”。

傍晚,干打垒屋顶

可以仰望天上的星河,

我们躺在草席上,

听汗水在脊背上发芽,

听理想在胸腔里拔节,

像听远处冰舌断裂的回声。

二

这里是三线军工建设基地,

每一根神经都连着祖国的心脏。

构筑西域边陲最坚固堡垒,

在天山深处最荒凉隐秘的地方。

聚五湖四海立志报国之士,

胸怀最崇高的革命理想!

激情燃烧,热血沸腾

艰苦创业,风餐露宿,

背负着国家重任,民族希望。

我也曾立下报效祖国的坚定信念,

让青春在峥嵘岁月里发光。

三

春天,阿拉沟把野花撒满河谷,

我俯身阅读,鼻尖抚摸到蝴蝶翅膀。

夏夜,天河变成一条发光的银链,

我们伸手去摸,却只抓住几个流萤。

秋初,胡杨把河谷涂抹成金色童话, 我们踩着落叶,听自己骨子里

长出坚毅刚强的声响。

冬至,大雪替群山缝上银狐皮领,

我把冻红的脸埋进粗线编织的围巾,

像把未完成的誓言埋进更深的世界。

八个春秋,就是这样交替着流逝——

四

后来,一纸调令像一把剪刀,

把我和阿拉沟从同一幅地图上裁开。

汽笛响时,我不敢回头——

怕一回头,就会看见

遗失的青春和梦

会向我招手。

空荡荡的心房

替我流泪。

我把手掌贴在车窗,

冰花迅速沿着指纹生长,

长成一片小小的冰川,

封存了我无限的思绪和惆怅——

五

四十年,我融进新的城市。

把方言磨成普通话,

把采雪莲,猎黄羊演成酒桌上的段子,

把雪线压成西装里的一道褶。

可每当深夜,

城市霓虹闪烁高烧不退,

我就会听见戈壁的风

从空调管道里吹进来,

带着沙粒,带着红柳花絮的味道,

带着阿拉沟特有的空旷——

那空旷像一场雪崩,

把整座城市的喧嚣

埋得悄无声息。

六

今天,我沿着新铺的公路归来。

导航语音用标准的机械女声

提醒我:目的地在您右侧。

啊!可右侧只有一片废墟,

像被岁月啃噬过的鲸骨。

我下车,鞋底碾碎的不是砾石,

而是当年我们刻在水泥地上的名字,它们碎得如此轻易,

像湖面被石子击碎的月光。

我蹲下来,把碎片拢进掌心,

拢成一把滚烫的青春。

七

风来了,带着质地细小的沙粒,

替我打磨记忆最后的毛边。

我看见一座厂房只剩下框架,

像一张被撕掉照片的旧相框;

我看见一排白杨只剩树桩,

年轮里还嵌着当年的歌声;

我看见通往生活区的路,

已经被荒草淹没

似乎能听到嘎啦鸡咕咕叫声。

八

我沿着熟悉的路,像沿着自己静脉的走向。

忽然,一丛格桑花从水泥缝里

颤巍巍地探出头来,

鲜艳得如此不讲理,

仿佛四十年从未枯萎。

我蹲下去,用指尖触碰花瓣,

花粉簌簌落下,

像一场迟到的雪。

那一刻我终于明白:

离别不是直线,而是螺旋——

每一次转身,

都在更高的一圈维度

与过去的自己重逢。

九

夕阳把废墟镀成一座虚幻的圣殿。

我掏出随身携带的搪瓷缸

当年用它喝过伊犁大曲,

后来用它喝过速溶咖啡,

今天用它舀了半缸空气,半缸晚霞,

再舀进自己的泪。

我举杯,对着空荡荡的山谷:

“兄弟们,我回来了。”

回声像一群迟到的邮差,

把这句话分送到

每一座被风蚀的墓碑,

每一扇被蛛网封死的窗, 每一棵被雷火劈开的树。

十

夜幕四合,大山把月亮托举起来

像一只弯弯的小船

漂荡在苍穹最顶端。

我坐在曾经的篮球场——

空旷而寂静的有些寒栗,

听星星一颗颗落进眼眶,

听银河在耳膜里涨潮。

我忽然想起当年

坐在同一片星空下,

说的那句话:

“此生我还会回来吗?”

如今我真的来了,

带着四十年的风霜,

带着四十年的华发,

带着四十年的思念,

我又回到了人生的起点,

一切都像是发生在昨天。

十一

归程的车灯劈开黑暗,

像一把迟到的手术刀,

剖开我胸腔里

那块早已钙化的愁绪。

司机问:“老爷子,

这么大老远来,

就为一堆破砖烂瓦?”

我笑,指给他看后视镜:

“不,还为我自己的倒影。”

镜子里,阿拉沟的群山

正在我的瞳孔里缓缓后退,

像一艘渐渐远去的巨轮,

而我站在甲板上,

把四十年来的每一次呼吸

都折成一只新的纸船,

放进血管,

让它沿着心跳的节律,

逆流而上,

回到那个

从未真正离开的

阿拉沟。十二

如果还有下一次重逢,

我想带一把铁铲,

在格桑花旁边

挖一个浅浅的坑,

埋下我的旧搪瓷缸,

埋下那把我从废墟里

捡起的钥匙,

埋下我此生

最后一滴

未落的泪。

然后,我会在坑上

种一株小小的胡杨,

让它替我向天空举手,

向路过的每一阵风

敬礼,

向远行的每一个少年

致意——

告诉他们:

“别怕离别,

你看,

连废墟里

都能开出花来。”

尾声

车窗外,天山的雪线

在黎明中渐渐泛蓝,

像一条被重新漂洗的缎带。

我闭上眼,

听见阿拉沟在胸腔里

轻轻的回声:

那是四十年前的汽笛,

也是四十年后的重逢。

更是我余生每一次心跳

最深处

最滚烫的

恋歌。

2018 年初稿于乌鲁木齐

2025 年整理于潍坊

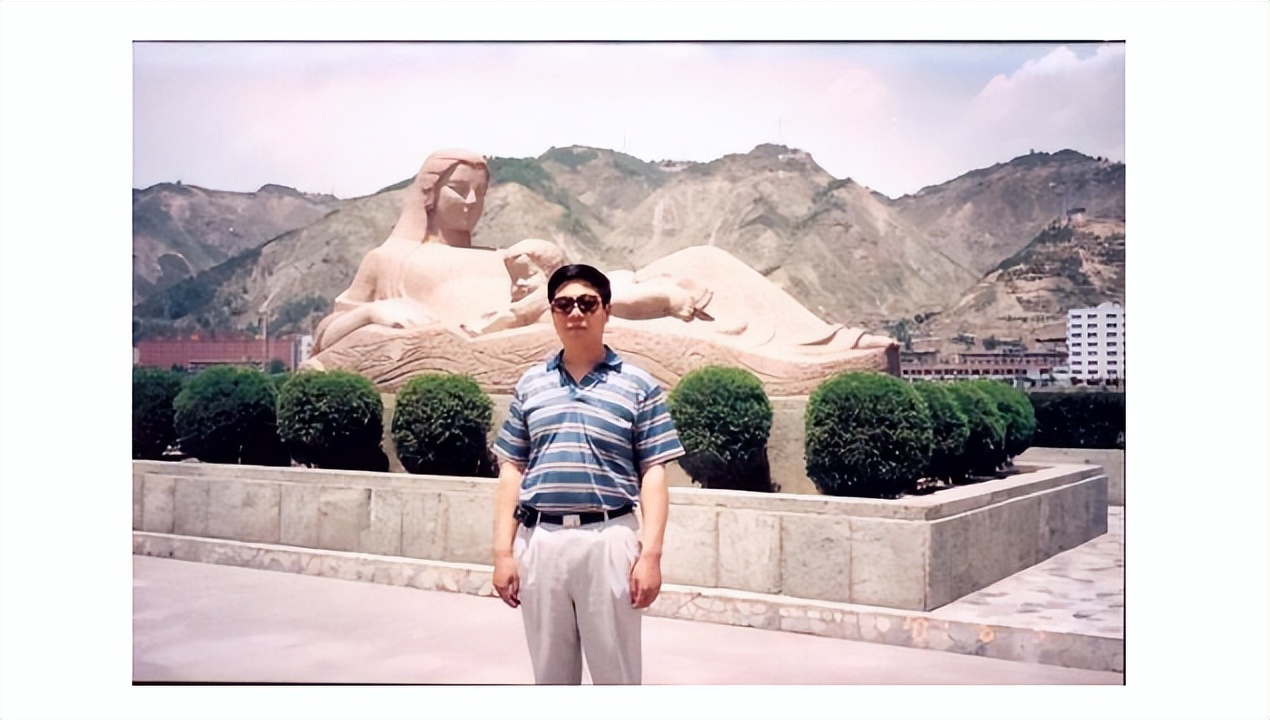

作者简介:王德玉(笔名:璞石),男,汉族,出生于 1956 年,大专文化,中共党员。祖籍:山东夏津县。曾先后就职于新疆三线兵工 5214 厂和 5223 厂;1980 年调往沂蒙山区(5823厂)山东红旗机械厂,1993 年随工厂搬迁至潍坊工作到退休。多年分别在工厂运输处、销售处和潍坊国信重型机械有限公司作高层管理工作。毕生与三线军工结缘,献身国防事业。

位卑未敢忘忧国,常以三线军工身份为傲,以宣传弘扬三线军工精神为己任。现已退休多年,闲居于潍坊市奎文区。广交同频之友,闲暇之余以旅游为乐,以诗、酒、茶为伴,以挥洒文字抒发情志。

链接:

关于“中国三线建设启动60周年”

征文和征物活动的启事

2025年是中国三线建设启动60周年,为了宣传“艰苦创业,无私奉献,团结协作,勇于创新”的三线精神,弘扬三线建设者为了国家安全默默无闻数十年如一日,在深山密林、大漠荒烟进行国防科研、生产的峥嵘岁月,铭记历史,弘扬党的优良传统,特举办纪念“中国三线建设启动60周年”主题征文活动。启事如下:

一、活动主题

纪念中国三线建设启动60周年

二、组织单位

主办单位:

山东省写作学会

都市头条·济南头条

山东三线军工文化研究室

承办单位:

山东福寿园发展有限公司

山东人文纪念公园(山东红光化工厂原址,军工代号:5805)

成立由主办、承办单位领导参加的组委会,聘请有社会影响力的知名作家、专家为顾问。

三、征稿体裁

本次征文限散文、纪实文学、报告文学、诗歌四种体裁,突出思想性、文学性、时代性。散文要求3000字以内,古体诗和新诗均可,新诗100行以内。

本次活动同步征集反映时代变迁、承载历史记忆的老物件(如照片、书信、工具、日用品、票证等)。这些物件将作为时代背景的重要素材与征文作品共同呈现。

四、稿件要求

为深入挖掘三线建设的历史价值和时代意义,征文内容应为中国三线建设故事;对三线精神的理解和感悟;对三线建设者的赞美和歌颂;对三线建设历史的研究和思考,对山东红光化工厂的历史建设故事。

来稿需注明“中国三线建设征文”字样,文后注明作者200字以内简介、单位、电话等信息;

所有作品必须原创首发,若发现抄袭或一稿多投者,取消活动资格;投稿一律用真实姓名,化名重复者不予评审;

五、征稿和征物时间及邮箱、微信

2025年6月21日起至2025年9月30日

投稿联系人、电话、邮箱、微信:宋先生13325115197(微信同号) 1025924131@qq.com

老物件收集联系人、电话、邮箱、微信:杨先生 15662725195(微信同号) shandongqh@fsygroup.com,

快递收件地址(可到付)山东省济南市长清区孝里镇龙泉官庄村南山东福寿园,收件人:杨老师 15662725195

六、作品刊发及评奖

经初审符合征文要求的作品,将在《都市头条·济南头条》开设专栏发表。

征稿结束,将组织由专家、学者、教授、编辑等组成的评委会,评选出优秀作品(组委会、评委会人员作品不参加评奖)。

一等奖1名,奖金各1000元,证书;

二等奖5名,奖金各500元,证书;

三等奖10名,奖金各200元,证书;

优秀奖若干名,证书。

另设人气奖5名(按阅读量、点赞、留言等权重),奖金各500元,证书;

获奖名单将在《都市头条·济南头条》发布,获奖作品择优向《中国企业档案》等其他纸媒报刊推荐发表。

七、颁奖

评奖结束,将在山东省老战士纪念馆举行隆重颁奖典礼,具体时间另行通知。

八、其他

征文将在山东省老战士纪念广场举行启动仪式,启动后征文活动期间,将由组委会组织作家、诗人等山东老战士纪念广场、小三线红光化工厂原址等进行采风活动。

2025年6月21日

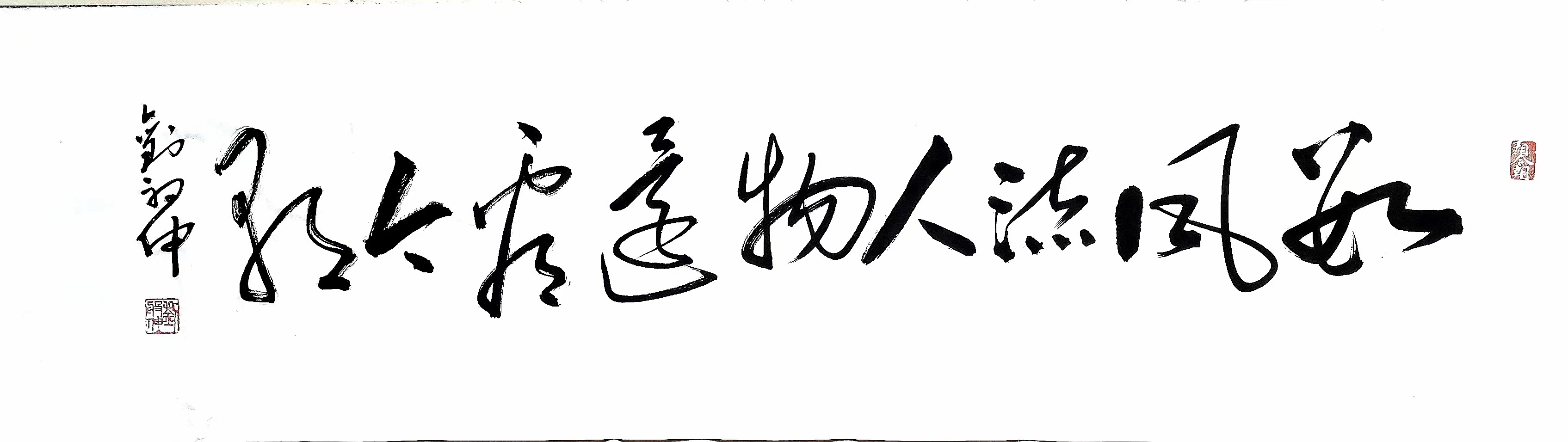

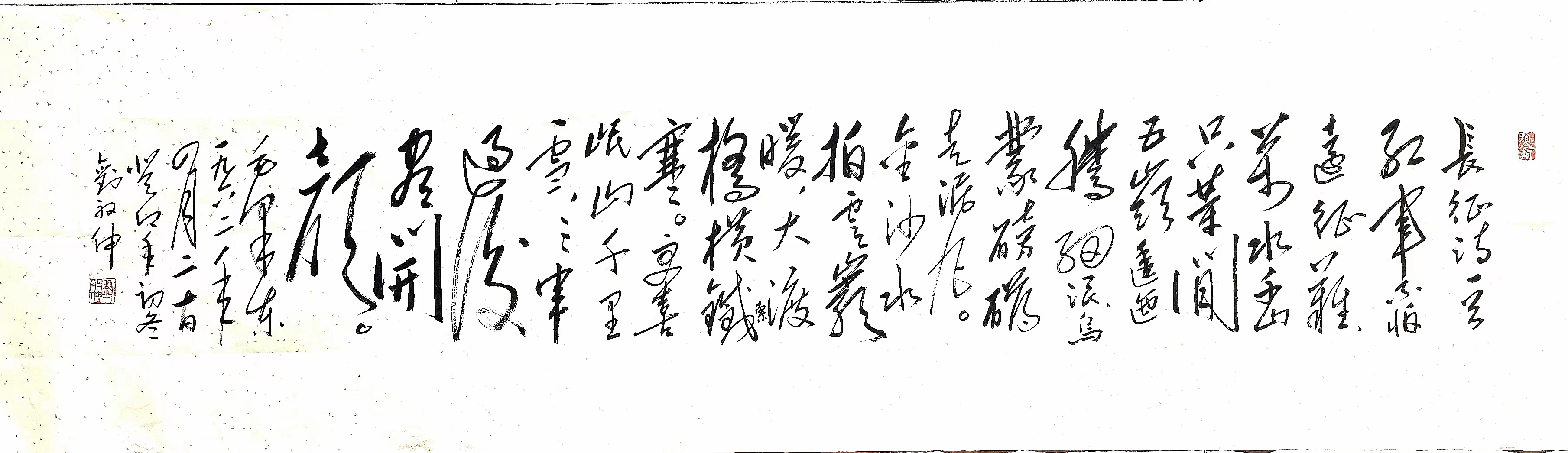

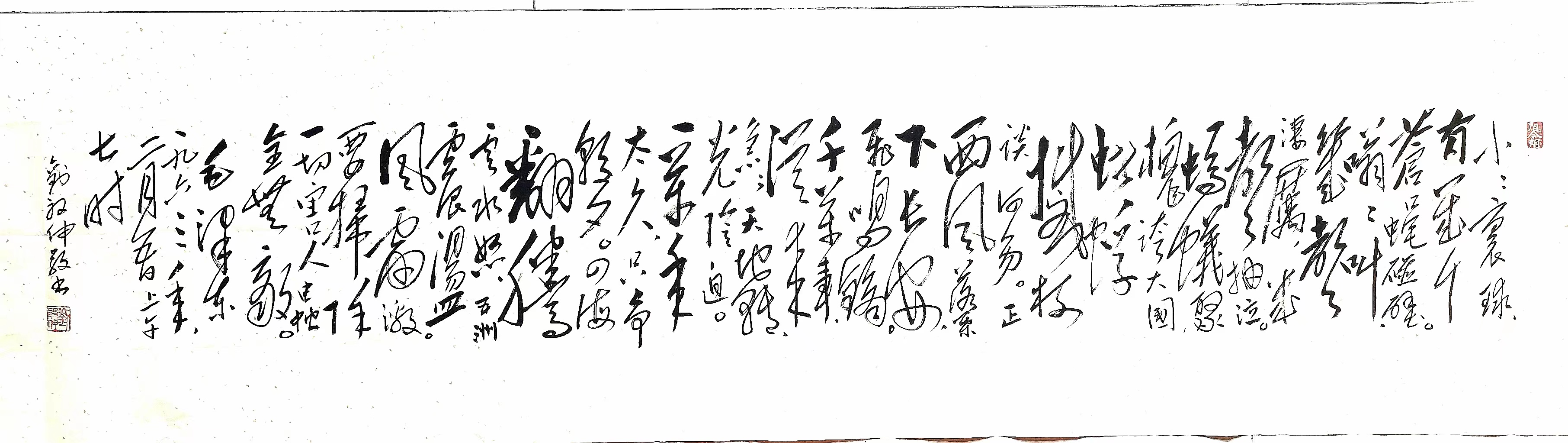

刘般伸,特型演员,著名书法家。

有需要刘般伸先生书法作品或者莅临现场演出鼓劲加油的请联系《都市头条·济南头条》。

刘般伸先生毛体书法作品欣赏

艺术热线:

13325115197

史志年鉴、族谱家史、

各种画册、国内单书号、丛书号、

电子音像号、高校老师、中小学教师、

医护、事业单位晋级

策展、推介、评论、代理、销售、

图书、画册、编辑、出版