2025年,河南省盛大开启“豫酒品牌溯源行”活动。其间,中秫酒业集团精心主办了以企业文化为主题的全国楹联大赛等一系列精彩纷呈的活动。与此同时,《秫酒溯源话柘桑》《秫酒溯源话杜康》《秫酒溯源话谷秫》《秫酒溯源话禁酒》这四篇佳作应运而生,它们以独特视角深入挖掘,大力宣传河洛文化,为广大读者呈上一场文化盛宴,共飨文化之美。

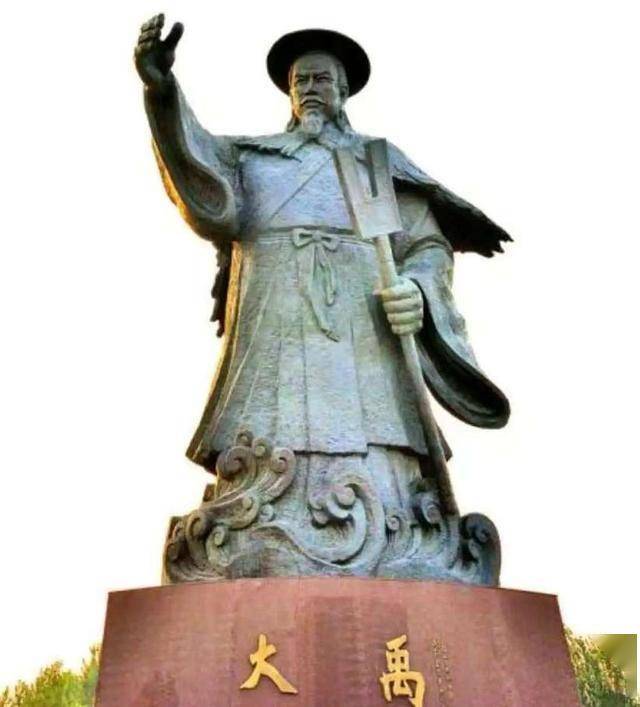

一、大禹最早提出禁酒令

酒是粮食精,福祸相伴生。从酒的酿造第一天起,禁酒同步而生。

《世本》载:“辛女仪狄作酒醪以变五味。”夏大禹时期,掌管造酒的官员有莘氏女仪狄,酿造出了酒醪(一种未过滤的浊酒),并把酒的五味分辨出来了。

《战国策·魏策》说:昔者,帝女令仪狄作酒而美,进之禹,禹饮而甘之,遂疏仪狄,绝旨酒,曰:“后世必有以酒亡其国者”。大禹时代,夏禹的女儿,令仪狄监造酿酒,仪狄酿造的酒味道鲜美,于是奉献给夏禹品尝。夏禹喝了酒之后,觉得酒的味道甘美。夏禹因此疏远了仪狄,并下令禁绝美酒,说:后世一定会有因为饮酒无度而导致国家衰亡的。

大禹作为夏的开创者,有治理洪水、划定九州、征伐三苗、建立夏朝之功,使人民安居乐业,部落融合发展。大禹公而忘私,勤政为民,功绩辉煌,有崇高的威望。大禹认为,酒太美味了,人会因为酒的甘美而丧失理智,并且酿酒会消耗大量粮食,从而引发亡国之祸。大禹下令禁酒,并警惕酒的危害。这是我国最早的禁酒令。

那么,大禹的子孙执行禁酒令了吗?

《尚书·酒诰》《世本》《说文解字》《博物志》等古籍记载,杜康酿造了秫酒,少康,杜康也。少康(约公元前1972年-公元前1912年),一名杜康,姒姓,夏后帝相的儿子,夏代第六位君主,我国酿造秫酒的鼻祖。

夏禹传启,启传太康,太康失国,太康之弟仲康立,后羿代夏,寒浞篡位,仲康之子相立,相亡,少康历经磨难奋斗而终于复国,成为夏朝的第六位君主。

少康,即杜康,按辈分应该称呼大禹高祖父、老太爷。作为大禹的子孙,少康是应该牢记禁酒令的。或许是复国需要,或许是空桑自然的偶然发现,或许是对前人成果的守正创新,少康发明了秫酒,这是比酒醪更纯更清更香的秫酒。

在古代生产力极度落后的条件下,秫酒是不可能一蹴而就发明的,就像仓颉造字不能一蹴而就一样,必然是一个漫长的过程。少康时期,秫酒技术日趋成熟。“空桑秽饭,酝以稷麦,以成醇醪”,少康将古代的酿酒技艺归纳总结,加以创新,使秫酒酿造技艺流传于后世。

少康复国后,“诸侯来朝”“方夷来宾”,恢复了农业生产,治理了水患,史称“少康中兴”。虽然少康是秫酒的集大成者,是“秫酒鼻祖”,但历史上没有少康骄奢淫逸、嗜酒好饮的记载或传说。少康应该是大禹禁酒令的实践者,因为酒的功能不限于饮用,古代主要用于祭祀。

夏代的亡国之君叫夏桀。夏桀“选烂漫之乐,日夜与末喜及宫女酒,未有休时”。夏桀建造的酒池,可以行船,鼓声一响,三千人奔到池边饮酒,这是让末喜取乐的游戏。后世认为,夏桀沉湎酒色,酗酒无度,是夏亡国的重要原因之一。

二、周公是诰令禁酒第一人

商代,从商王到贵族、平民,重酒嗜酒。殷商贵族嗜好喝酒,王公大臣酗酒成风,荒于政事。考古发现,商代墓葬中酒器占比极高。商朝的亡国之君是纣王。《史记》载商纣王“以酒为池,悬肉为林”。商纣王昏庸残暴,贪酒好色,不理朝政,日夜宴游。纣王命人挖了大池子,池中倒满了酒,池子周边挂满了烤肉和美食,宴饮作乐,令男女裸身在“酒池肉林”中嬉戏。纣王失去民心,激起人民的反抗。周武王联合各路诸侯伐纣,经过牧野之战,灭掉了商国。后世认为,沉湎酒色是商朝灭亡的重要因素之一。

《尚书》是儒家四书五经之一,《酒诰》是《尚书·周书》中的一篇,由周公旦所作,是中国历史上最早的禁酒文献。

周公旦封小弟康叔为卫君,令其驻守卫国,以管理那里的商朝遗民。鉴于殷商灭亡教训,周公担心酗酒恶习会造成大乱,《酒诰》是周公命令康叔在卫国宣布禁酒的告诫之辞。

他告诫年幼的康叔:商朝之所以灭亡,是由于纣王酗于酒,淫于妇,以至于朝纲混乱,诸侯举义。

周公旦告诫康叔,上天降下旨意,劝勉我们的臣民,只在大祭时才能饮酒。上天降下惩罚,因为我们的臣民犯上作乱,丧失了道德,这都是因为酗酒造成的。没有哪个诸侯国的灭亡不是由饮酒过度造成的祸患。

周公还告诫担任大小官员的子孙们说:不要经常饮酒。周公告诫在诸侯国任职的子孙:只有祭祀时才可以饮酒,要用道德来约束自己,不要喝醉了;要告诫我们的臣民,教导子孙爱惜粮食,使他们的心地变善良;要好好听取祖先留下的这些训诫,发扬美德。

周公还告诫殷民们,要一心留在故土;努力牵牛赶车,到外地去从事贸易,孝敬和赡养父母亲;父母亲高兴时会亲自动手准备丰盛的饭菜,这时才可以饮酒。

《酒诰》可归结为:酒是大乱丧德、亡国败家的根源;惟祭祀时方可饮酒,不沉湎于酒,爱惜粮食,孝敬父母,忠于君主。

那么,周朝的禁酒令执行如何?

自周公发布《酒诰》后,周成王、周康王、周昭王对禁酒令的执行还是比较好的,有60余年。周穆王好饮酒,甚至因酒误事。西周末年,周幽王成了嗜酒如命的昏君,“朝亦醉,暮亦醉,日日恒常醉,政事日无次”。周幽王设酒宴于骊宫,烽火戏诸侯,只为博取褒姒一笑。犬戎联合申侯将幽王斩杀于骊山之下,结束了西周的统治。“烽火戏诸侯”“嗜酒色”,成为西周灭亡的重要诱因。虽然周平王迁都洛阳,但周王朝已逐渐失去对诸侯的号召力,日趋衰弱。

三、历代禁酒令和禁酒典故

我国古代青铜礼器中的六彝,都配有叫做舟的托盘,用来警告人们,不要饮酒而覆舟。六尊中有一种小、广肩、深腹形状的酒器,用来告诫人们,不要饮酒过度。古代青铜酒器上的饕餮纹,用贪得无厌的神兽饕餮警示人们,不要贪酒,不要酗酒。

秦代,“千古一帝”秦始皇,历史贡献巨大。为了加强中央集权统治,下令禁止民间私自酿酒。考古发现的秦简中就有禁酒规定。

汉代,禁酒令更加严格。汉文帝下令除祭祀外一律禁止饮酒。汉武帝强化了禁酒令的执行力度,并派人检查违法酿酒情况。

唐代,禁止僧人饮酒,规定公务员不得在衙门饮酒,执行公务时不得饮酒。

宋代,宋太祖赵匡胤下令天下诸州不得私自造酒,违者重查。

元代,元世祖忽必烈带头禁酒,并下旨严禁军队饮酒。

明代,禁止军民私自造酒,违者杖一百,知情不报者同罪。朱元璋铁腕禁酒,处决了违反禁酒令的大将胡大海之子。

清代,康熙帝玄烨多次颁布禁酒令。乾隆帝弘历也曾要求西北五省禁酒,但因税收等原因,最终调整为灾年限酿令。

历代禁酒令,主要目的是防乱、节粮、反腐、征税。历代禁酒令执行困难的原因,一是出现双重标准,禁民不禁官,明禁暗不禁。二是国家税收需要。三是酒文化根深蒂固。《酒经》说,人们在祭祀天地、供奉鬼神、射乡之礼、宴请嘉宾、宾主互拜、贵族宴饮等活动中,上至官宦,下及乡里,诗人墨客,渔夫樵妇,无一可以缺少酒。

我国与禁酒有关的典故很多。

西汉名将灌夫以勇猛闻名,军功赫赫。但酒后殴打太后的兄弟而树敌。数年后,灌夫醉酒时辱骂丞相田蚡,被以“大不敬”罪名灭族。

三国名将张飞好饮酒,在镇守徐州时酗酒并鞭打曹豹,曹豹趁机勾结吕布夺取城池。征伐东吴时,张飞强令部下限期造甲,酒醉后遭部下刺杀身亡。

三国时,曹植才高八斗,曹操曾想把他培养成自己的接班人。但曹植经常饮酒无度。一次,曹植醉酒后逾越礼法,擅闯御道。还有一次,曹操欲派曹植领兵出征,但曹植因醉酒而不能受命。最终,曹植逐渐失去曹操的信任,丧失了立为接班人的机会。

汉赵皇帝刘曜,醉酒而骑马,战场上坠马被俘,导致亡国。

东晋陶渊明一生好酒,晚年想戒酒而欲罢不能,写出《止酒》诗:“平生不止酒,止酒情无喜,暮止不安寝,晨止不能起”。陶渊明说饮酒伤身,但戒酒则寝室难安,失去快乐。陶渊明决心一直戒下去,事实证明戒酒失败。

孟浩然是唐代著名的山水田园派诗人,因酒醉,两次失去入仕机会,痛哭失望后归隐山林。

南宋诗人辛弃疾平生好饮酒,晚年写出戒酒名篇《沁园春.将止酒戒酒杯使勿近》。说自己多年嗜酒成瘾,喉咙干燥,睡眠不好。说酒简直该被视作人间毒药,过量便成祸灾。要与酒杯约定,让酒杯速速离去莫停留。

明代林大春《戒酒词》也是戒酒名篇。林大春说酒是腐肠药,能令真性移,并借用周代卫武公因戒除享乐而长寿的典故,奉劝宾客戒酒。

我国民间留存下来的有,明代万历年间和清代道光年间的戒酒碑。

近代也有冯玉祥戒酒故事。冯玉祥,民国时期风云人物,人称“布衣将军”。冯玉祥刚入伍时被地方乡绅劝酒而酣醉一天,全身起泡,从而意识到酒的危害。从此立下戒酒令,并严禁部下酗酒。

四、严守党纪国法政令,规范机关与饮酒者行为

酒,本无过错。古往今来,酿酒、饮酒、禁酒、戒酒始终相伴相生。酒本身何错之有?错在饮酒之人及其行为!

《党政机关厉行节约反对浪费条例》于2013年10月29日经中共中央政治局会议审议批准,并于2013年11月18日由中共中央、国务院发布。此后,该条例于2025年5月2日再次获中共中央批准,并于同日由中共中央、国务院重新发布。

该《条例》明确规定,工作餐不得提供高档菜肴与香烟,且禁止上酒。《中华人民共和国治安管理处罚法》第十五条指出:“醉酒的人违反治安管理的,应当给予处罚。”我国《刑法》第十五条亦规定:“醉酒的人犯罪,应当负刑事责任。”2011年,“醉驾入刑”,我国将醉酒驾驶纳入“危险驾驶罪”,依法追究驾驶人刑事责任。各地也相继出台纪律要求,严禁工作日饮酒,严禁接受管理服务对象宴请,杜绝纵酒酗酒行为。

身为中华人民共和国公民,应严格遵守法律法规,不可酗酒生事;作为国家机关,以及党员干部和国家公务人员,更需严守党纪国法政令,执行“禁酒令”。“禁酒令”,并非针对酒本身,而是旨在规范机关单位,约束个人,尤其是规范饮酒者及其行为!

(完)

作者简介:杨留生,河南省洛宁县兴华人,1969年12月生,中共党员,先后任职于洛阳市洛龙区统计局、洛龙区农业农村局、洛龙区慈善协会,爱家乡,爱牡丹,爱园艺,参编《国花牡丹档案》等书。