深圳是湖南的“省会”,南京被戏称为徽京:

跨省共生下的中国区域竞合新图景

吾球商业地理

城问

理,总会越辩越明

【和安徽人谈及南京五味杂陈不同,湖南人则正大光明地喊深圳为“省会”/来自网络】

吾球商业地理:

“深圳是湖南的‘精神省会’,南京被戏称‘徽京’”——这些戏谑背后,是中国区域协作的深层逻辑:市场之手牵引湖南人南下深圳,历史惯性推动皖东人东进南京,成渝竞合演绎“双子星”效应。从“影子省会”到“区域共生”,从要素流动的“物理叠加”到制度创新的“化学融合”,区域经济正在打破行政藩篱,重构发展版图。当“用脚投票”遇上“制度破壁”,地方保护主义的坚冰终将消融,而协同发展的方程式,正由流动的人群与创新的政策共同书写。

采写/余徐刚;

主编/王千马;

图片/网络;

编制/大腰精+牛儿响叮当+咿呀丫

湖南人够辛辣,民间调侃深圳是湖南省会,湖南新闻联播就给出“我的城市我的队——什么?湖南‘省会’深圳队请求参战”的新闻播报,这样大的尺度宣传其它省份可不敢轻易模仿。

也难怪,现如今,深圳街头总漂着湖南味道。“老湖南”粉店老板的永州口音里裹着白汽,铁锅里的剁辣椒跟猪油一撞,香得能勾着巷尾的人往店里凑。

事实上,除了深圳,东莞的味觉记忆,也早让三湘大地的烟火泡透了。在王千马、吴诗娴合著的《“制造”新东莞》一书中,将东莞称为“江湖”——不仅这里有山有河,有江有湖,也因为这里有着无数的江西人和两湖人。

与此相类似的景象则在长三角上演。在江苏南京鼓楼医院的走廊里,安徽马鞍山来的张阿姨举着手机给老家发语音。医保卡上皖E的前缀在排队人群里晃,她嘴里“医生讲冇得事”的南京话,尾音裹着安徽腔调,像掺了点山芋干的甜味。18分钟高铁把两座城拉成隔壁邻居,省界在扫码结算那声“嘀”里,淡成张可有可无的虚线。

味觉与乡愁,就这么在不同的日头下,织着两座城跟背后省份的家常故事。

01

想起1982年深秋,郴州青年李建国挤在绿皮火车过道,怀里揣着表哥从蛇口寄来的信。信纸边角让汗浸得发皱,字却看得清:“一天工资抵家里三天”。

那时候他哪想得到,四十年后自己在龙华区开的电子厂里,湖南老乡占了近半数,儿子正盘算着把研发部迁回长沙,岳麓山大学科技城的租金,才是深圳的三分之一。

这条迁徙的路,开头藏着日子的窘迫。湖南六千六百万张嘴要吃饭,撞上农业跟重工业为主的营生,多少青年得背井离乡。

京广铁路则像根看不见的脐带,把郴州、衡阳的年轻人往南拉:四小时到深圳,比去长三角近六个钟头。

1992年国贸大厦“三天一层楼”的热闹里,每五个建筑工人就有两个带着湖南口音;华强北电子市场刚冒头时,株洲人开的元器件铺子占了近三成。他们带着“吃得苦、耐得烦、霸得蛮”的劲头,把汗珠子揉进钢筋水泥里,每年两亿元的汇款单,抵得上当时湖南全年财政收入的二十分之一。

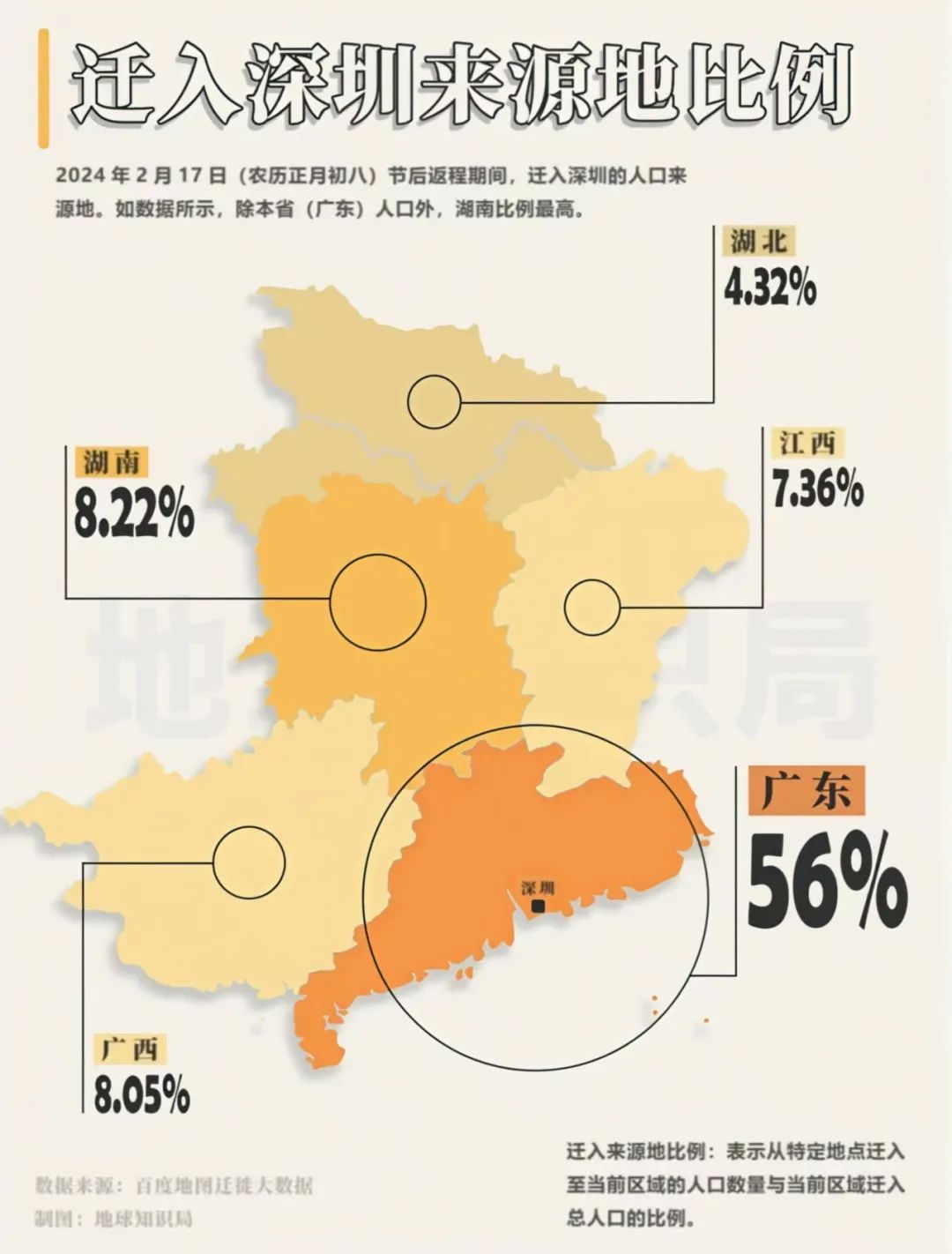

在深圳的湖南人,从来不是简单的数字堆起来的。2019年统计说,245万湖南籍非户籍人口占了这座城的13.9%:每十个深圳人里,就有一个半带着湖湘口音。

【湘菜已渐成了深圳和东莞的“本帮菜”/来自网络】

新世纪的变化更往深里走:深圳从世界工厂变成创新之都,湖南人的角色也在变。腾讯大厦里,邵阳人张小龙写下微信第一行代码时,总让助理从老家捎腊肉;盐田港边上,永州人汪健筹建华大基因实验室,偏要找湘西来的博士生。

如今南山科技园里,湘籍企业家开的科技公司占了18%,人工智能、生物医药这些新行当都有他们的影子。深圳梅林路的湘菜馆里,38块一份的辣椒炒肉,得在15分钟内端上桌。这些馆子其实是湖南人的社交场:“湘村柴房”的包间里,说不定正敲定笔生意;“壹盏灯”的大堂里,新来深圳的凭着乡音就能问到租房的门道。塑普里的“呷饭”“何解”,早成了深圳街头的声响。

【地球知识局整理的有关迁入深圳的来源地比例/来自网络】

春节前的深圳北站最能看出这份认同:开往长沙的高铁票提前一个月就抢光了,带着腊肉糍粑的队伍能排到广场那头;湖南卫视跨年晚会在深圳的收视率总高的;公园广场舞里,《浏阳河》的调子常飘着。

02

再来看看南京,南京的位置实在特别。

作为江苏省会,却像块楔子嵌在安徽腹地:北边接着滁州,西边望着马鞍山,南边挨着宣城,三面被安徽的城围着,这格局注定了它跟安徽的千年缘分。

北宋时,江宁府(就是现在的南京)管着安徽江南那块;明代朱元璋定都南京,皖苏沪合在一块儿叫“南直隶”;清代江南省的赋税占全国三分之一,科举上榜的占了一半。1667年江南省分成苏皖两省,安徽布政使司还在南京待了近百年,直到1760年才迁到安庆。皖东人“办大事去南京”的老习惯,就是这段历史留下的集体念想。

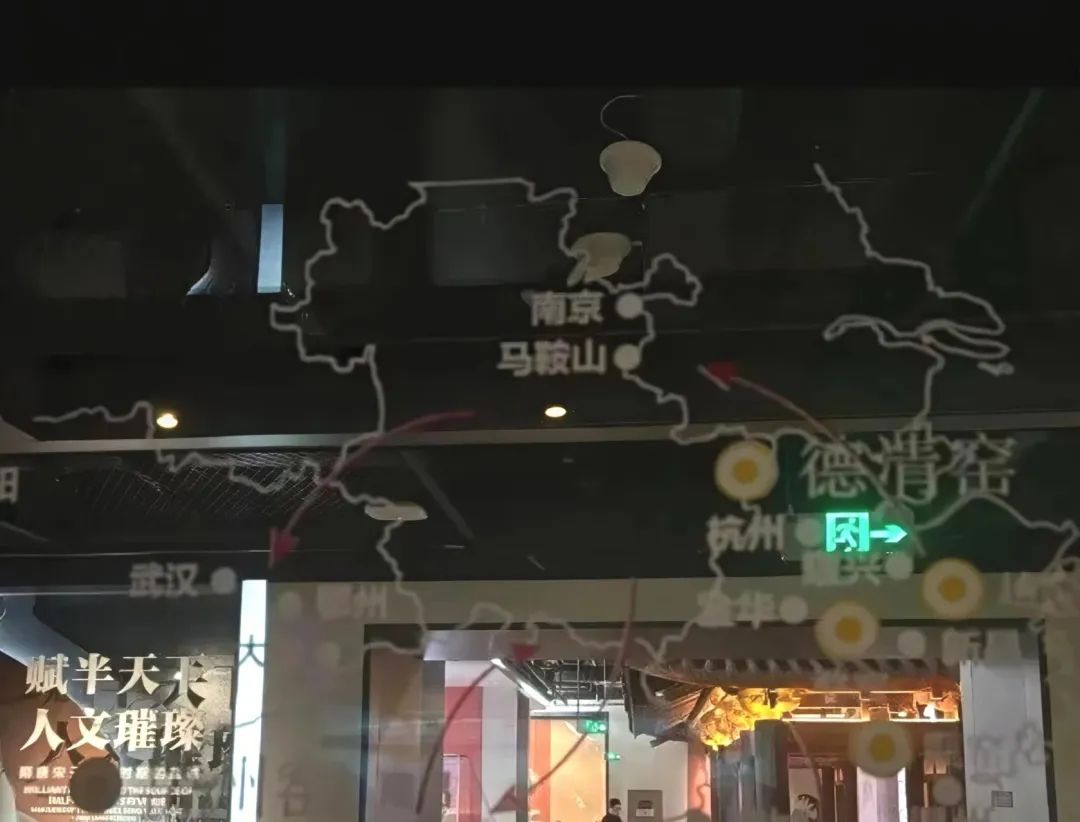

马鞍山到南京才40公里,比南京到苏州近100多公里;滁州到南京,比到合肥近50公里。地理上挨得近,日子自然就搅在了一起:新街口商圈周末挤满马鞍山来的购物客;仙林大学里,滁州的学生不少;在芜宣机场落成之前,禄口机场成了宣城人出门的首选。宁马城际铁路把上班路缩到15分钟;滁州到南京的地铁2025年通了后,汊河镇的人坐公交30分钟就能到南京上班,房租才是江北新区的一半。“工作在南京,生活在安徽”的双城日子,好几万家庭早就习惯了。所以,皖东的滁州、马鞍山、芜湖、宣城、铜陵人都把南京当作了“省会”。

【有趣的是,就连江苏人也认为南京是徽京。近日,有游客在盐城某博物馆游玩时,发现一地图中的南京被划入安徽省界。后已改/来自网络】

南京鼓楼医院的挂号系统里,安徽身份证号开头的记录特别多。统计说,南京的三甲医院是合肥的1.5倍,皖东人把身子骨托付给这座江苏城市,早成了常事。我身边就有人,每月从马鞍山来南京复诊,医保异地结算跟在市里看病一样方便。

对医疗资源的这份依赖背后,是公共服务往一块凑的深变化:南京都市圈作为全国首个跨省都市圈,医保异地报销比例一样,公积金能跨省贷款买房,学籍转起来也没阻碍。南京人说话的亲近劲更把两地拴得紧。南京话“干么事”跟马鞍山“搞么事”是一个来头;“呷饭”这话在芜湖、铜陵也常听见,同属江淮官话区的熟稔,比跟吴语区苏锡常的差别近多了。盐水鸭摆进马鞍山的菜市场,琅琊山和紫金山成了共有的念想。南京人逛的夫子庙、爱吃的活珠子(半孵化的鸡蛋),在皖东根基深着呢。

文化上的向心力,让安徽人在南京几乎觉不出是在外乡。

03

无疑,深圳与湖南的故事,南京与安徽的故事,是市场经济这只看不见的手写成的。没有行政命令,全凭用脚投票的理儿:

深圳给高收入和机会,湖南出足够的劳力,地理近又省了流动的成本。当深圳生活成本涨了,人才自然回长沙;湖南产业升级了,又能把深圳的资本引过来。前海深港现代服务业合作区里,湖南商会的企业超2000家,湖南辣椒通过深圳的冷链直供东南亚,搭出“深圳渠道+湖南资源”的经济圈。2022年的数据显示,湖南跟广东5300亿元的贸易额里,近三成跟深圳有关;湘籍企业家在湖南投的项目累计超1.2万个,给80万人找了营生。

相应的,南京与安徽的往来,带着四百年的历史惯性。从江南东路到江南省,行政上的记忆早扎进文化基因里。就算安徽把省会定在合肥,皖东还是愿意往南京靠。南京都市圈的规划,更像给历史联系上个制度的印章。这样模式稳住了根基,也深了文化认同……

这样的故事,在中国其实也不鲜见,比如洛阳人就喜欢往西安跑。他们沿着连霍高速向西迁徙,不仅复刻着古丝绸之路商旅的足迹,更在半导体产业走廊中形成新的分工——西安的科研院所孵化技术,洛阳的制造业基地承接转化。2023年西洛科创带的专利转化量同比激增47%,印证了"历史基因+现代要素"的化学反应。

【帖子中,对洛阳和西安的合作充满了认可/来自网络】

类似的化学反应同样在珠三角上演。广佛同城化已从"地铁连通"升级为"血脉相融"——两地不仅实现医保互认、户籍互通,更在产业层面形成"广州大脑+佛山肌肉"的协同模式。数据显示,2023年广佛两地跨城通勤人数突破80万,产业链配套率高达92%。佛山企业总部迁往广州珠江新城的同时,广州的科技成果也在佛山车间快速转化。这种"创新在广、制造在佛"的互动,让两座城市在GDP总量突破4万亿的同时,仍保持着差异化的竞争优势。

但区域协作的辩证法在于:当深圳企业集体在长沙设立第二总部,武汉的危机感一下子爆棚。而当苏州把生物医药产业链延伸到皖南,合肥的警惕也同样热烈。不是所有的故事都有个圆满的结局。相比于湖南人集体戏谑深圳是自己的“省会”,安徽人对南京被称为“徽京”,却是心里五味杂陈。毕竟这对安徽来说,有点打脸……

事实上,当我们认真审视这两种模式,也会发现这其中有着巨大的差别:深圳的湖南人多是实打实迁过来的,日子重心全挪了地方,靠湘菜馆、同乡会把文化的线牵着;南京与安徽的往来却是跨城生活的活泛样子:不少安徽人没彻底离开老家,形成南京上班、安徽住家、年轻人在南京、老人在安徽的流动状态。这样虽方便,也让有些人犯迷糊:马鞍山人常被问“是安徽人还是南京人”,自己也说不清。

但不管如何,在长三角一体化和粤港澳大湾区建设的国家战略里,这两组区域关系藏着更深的意思。行政上的墙,正在人口流动和市场力量面前慢慢化掉。与此同时,在这种不断流动之中,让资源在更大范围内得以优化配置。

04

破解之道,或许藏在成都与重庆的"相爱相杀"中。

这对西南双子星通过共建电子信息世界级产业集群,将竞争转化为互补:成都侧重IC设计,重庆深耕封装测试,两地联合制定的产业链"负面清单",将重复建设率从2018年的42%压降至19%。

尽管某些脱口秀中,一些重庆人很是不满意外省人问起重庆,动不动就是你们四川如何如何。印象很深刻的是一位重庆帅哥,语气坚定地告诉电视观众:四川是四川,重庆是重庆。但现在看来,成都依旧是重庆的“精神省会”。它对重庆的发展依旧至关重要。

【从相杀走向相爱:成渝给出了区域合作的新范本/来自网络】

不过,成渝之间的竞合智慧则提示我们,区域协作需要构建"动态平衡机制"——就像深圳前海与长沙湘江新区建立的产业转移利益分成模式,让输出地能分享承接地的税收增长。

此外,固守“必须依附本省省会” 的执念,也会限制发展的可能性。对湖南来说,深圳-湖南式的市场驱动型需搭建“双向通道”,让深圳的资本、技术通过湘籍企业家反哺湖南产业升级,让湖南的农产品、劳动力通过深圳渠道走向全国。

对安徽而言,南京-皖东式的历史文化型要强化“公共服务一体化”,推动南京与皖东的教育资源共享、产业协同布局,甚至可以探索“都市圈社保通用”“跨城养老” 等政策,让文化认同转化为实实在在的发展红利。

从国际视野看,这些中国故事正在改写区域经济学教科书。旧金山湾区依靠硅谷自然辐射,东京都市圈依赖中央财政调配,而中国的"深圳-湖南""南京-安徽"模式,则创造出"市场牵引+政府赋能"的第三条路径。当德国学者惊叹于深中通道能精确计算两地产业链耦合度时,他们看到的是中国特色社会主义市场经济在空间重组上的独特优势——既能保持纽约都市圈式的市场活力,又能实现巴黎大区式的规划协同。

未来已来的信号正在显现:杭州与皖南共建的"数字飞地"采用区块链技术核算GDP分成,广佛同城化试验"户籍互认+政务通办"。这些创新本质上都在回答一个元问题:如何让区域协作从"物理叠加"升维为"化学融合"?某位参与长三角规划论证的专家给出的公式值得玩味:"有效的空间治理=(要素自由流动×制度创新)÷地方保护主义"。

站在更高维度审视,这些区域互动恰似中国经济的微循环系统。从中我们看到的不仅是地理空间的重新编码,更是人的发展权对行政边界的温柔革命。

这种自下而上的力量,终将塑造出区域发展新版图——不是用橡皮擦掉省界,而是用水墨晕染出更有生命力的共同体。