中国三线建设启动60周年征文186

缘,妙不可言

王 英

2016年7月19日,"山东民丰网络家园"的编者以专题发布了一组读者感言《团聚》。

“MaggieWang:

李其林叔叔您好!

我父亲看到您的这篇文章后让我联系您,我父亲王咸熙与您是青岛技校的同班同学。父亲当年在前进工作,89年调回青岛,01年退休。父亲身体不错,年龄大了容易恋旧。您现在居住在哪里?父亲很希望与您取得联系。祝您健康平安!

王英

司机:

王英的文章详细描述了前進厂的各方面的情况和邻里,同事以及朋友们的亲如一家的情感,这就是所有三线人的精神。另外我与你父亲王咸熙在青岛上学时就是同窗好友,在青岛时我还经常去你家里玩哪!看到照片还能看到他以前的模样,祝他健康长寿!

民丰厂李其林

2016,7,10

“司机”是父亲五十余年前的同窗好友李其林叔叔,说起父亲和李叔叔的缘分,要追溯到上世纪六十年代。1962年,父亲和李叔叔同时走进位于大沙路的青岛市中等专业技术学校,成为同班同学。两人都爱好艺术,性格相投,很快成为知己好友。父亲爱好拉二胡,李叔叔喜欢弹秦琴------这是一种不常见的民族乐器,常用于广东民乐中。父亲家住中山路北头,李叔叔家住在湖南路,相距甚近,因此两人总是相约一起上学、回家,李叔叔还经常来父亲家里玩。父亲家的邻居是文化馆的一位音乐教师,精通乐器,两人经常向他请教。

当年这一届的青岛技校有三个班,分别是车工班、钳工班、铸造班,每个班有30名左右学生。父亲和李其林叔叔、以及后来在前进工作的王建伦叔叔、韩桂英阿姨、邵振华叔叔、李顺叔叔、崔立瑞叔叔都在车工班,苏照清叔叔和民丰厂的徐永生叔叔在钳工班。他们有一位女老师叫杨绵绵,就是后来大名鼎鼎的海尔集团总裁,三届全国人大代表、国家有突出贡献人才。六十年代初,国家刚刚度过三年自然灾害,整个国家处于最困难的时期,生活条件极其艰苦,吃不饱是常有的事,大家经常饿着肚子上课。但这并不能阻挡年轻人的热情,除了读书、学习技术,不少同学热衷文艺,车工班是三个班里最活跃的班级。李叔叔回忆,他们班排演的活报剧《台湾人民的斗争》轰动一时,父亲司职乐队的二胡,李叔叔扮演一位国民党的警察。除了在本校和兄弟学校演出,还受邀在沧口俱乐部、水清沟俱乐部演出,受到热烈欢迎。

三年的学习转瞬即逝,1965年,父亲和他的同学们临近毕业。父亲天资聪颖,学习成绩优异,品学兼优,是少数学校安排留校任教的人员之一。这一年正是三线建设紧锣密鼓的时期,学校的分配去向非同寻常,山东省军工局在该校招收学生参加三线建设。

1964年开始,政府在中国中西部地区的13个省、自治区进行的一场以战备为指导思想的大规模国防、科技、工业和交通基本设施建设,称为“三线建设”。其开始的背景是中苏交恶与美国在中国东南沿海的攻势。同时,地处一线二线的省份,各自建一批省属的"小三线地方军工企业",由省军工局领导,生产半自动步枪、迫击炮弹、重机枪、火箭筒、高射机枪、无后座力炮等常规武器,力争做到在未来反侵略战争中"省"自为战坚持抵抗。

"备战备荒为人民"、"好人好马上三线" 成为那个年代最响亮的口号。父亲当年是一个热血青年,婉拒了学校多次动员的留校安排,主动申请上三线工作,投身军工、报效国家。经过严格的政审,父亲被省军工局分配到9426厂(山东前进机械厂)。李其林叔叔分配到山东民丰机械厂,两厂同为山东“小三线”军工厂。

父亲的母校青岛市中等专业技术学校在上世纪七十年代撤销,教职员工并入青岛无线电厂(海信集团前身)、青岛压铸厂(后并入海尔集团)。如果父亲当年留校,很有可能会跟随杨绵绵的足迹,成为海信或海尔集团的高管或高级技术人才,命运不可同日而语。实际的情形是,父亲在深山里埋头建设三线二十三年,调回青岛没几年遭遇企业倒闭,退休工资微薄。两厢对照,巨大的落差不能不令人失落。我曾经问过父亲,是否为当年的选择而遗憾?父亲只是淡淡地说,选择了就不会后悔,这是一个青春无悔的故事!

1965年9月,父亲与同学李顺叔叔还有其他同事一起赴重庆456厂实习,学习高射机枪的制造技术。1966年5月,实习结束,父亲来到了沂蒙山深处的前进厂,与战友、同事们一起艰苦奋斗、白手起家,实现了“四个当年”(当年设计、当年施工、当年试制、当年投产)。

三线厂的布局原则是大分散、小集中,"靠山、分散、隐蔽",生产要进洞。山东小三线绝大多数位于沂蒙山区。前进厂位于沂水杏峪,民丰厂位于蒙阴笊篱坪,两厂相距二十公里。父亲先是在三车间,后来调到技术科工作,任工艺组组长。李其林叔叔在民丰干过车工、磨工,搞过基建,后来在车队从事采购。前进生产高射机枪,民丰生产高机弹,两个厂不仅是兄弟厂,还是配套厂,多有业务往来。父亲经常到民丰公干,每次总是在工作间隙,急急忙忙找到李叔叔打个招呼。李叔叔任采购期间,也不时来前进,但是公务在身,没时间叙旧,也就是匆忙寒暄一下。1989年父亲、母亲调回青岛,一对同窗好友从此天各一方。父亲调到青岛自行车公司大飞轮厂工作,1993年企业破产内退,另谋职业,2001年正式退休。李其林叔叔则随民丰厂1999年去了临沂,因民丰厂效益不好,提前内退,曾经开公交车维持生计,2004年正式退休。

岁月如白云苍狗,时光飞逝,当时钟走入2016年5月1日,正值前进建厂50周年,我和爸爸妈妈参加了“前进50周年亲情大聚会”活动。前进厂1965年筹建,1966年建成投产,1993年搬迁至临沂,后历经各种转轨、改制、破产、兼并,今天曾经辉煌的三线军工前进厂已经不复存在,但是深深的军工情、三线情难以磨灭,特殊的背景造就的真挚淳朴的友情历久弥新。曾经在深山中并肩作战几十年的老战友自发成立了前进联谊会,踊跃捐款,负责活动的组织筹备。几十位志愿者为聚会保驾护航,600多人老少四代从全国各地齐聚沂蒙山杏峪前进老厂驻地。回到梦中的家园、自己出生的地方,重温父母的青春和自己的成长岁月,我的心中思绪难平、不吐不快,草就一篇文章《半个世纪的聚会》,发布在前进的微信群里。我的师姐、小时候的邻居苗伟把此文投稿到“山东民丰网络家园”,由此我得以知道这个公众号,拜读了其中的文章,并深深喜爱上它。作为一个三线二代,我在三线厂有成长的感悟,却没有工作的经历,由于军工厂特有的严格的保密制度,父母也从未在家中说过工作的事情,三线对于我是既熟悉又陌生,既感同身受又神秘莫测。“民丰家园”上的文章详述了民丰筹备、建设、兴衰的过程,内容丰富感人,涉及三线军工文化在不同时期的各个方面,也报道了前进、机修等兄弟厂厂庆聚会的盛况。虽然这些文章讲述的对象是民丰,但是各个军工厂情况大同小异,很大程度上填补了我经历和知识的空白,读起来兴味盎然、妙趣横生,因此被我设置为置顶的公众号。

李其林叔叔的《汽车队二三事》于2016年6月6日这个好日子发表于“民丰网络家园”。这篇文章描述了作者1979年顶风冒雪运送枪弹装军列,支援对越自卫反击战的不平凡的故事,给我留下深刻的印象,只是那时候,我还不曾知道这位作者竟是父亲失散多年的故交好友。

父母亲都已年逾七旬,安享晚年,父亲如今的爱好是做风筝、放风筝,还加入了青岛市风筝协会。父亲一直对智能手机“不感冒”,嫌累眼,最近,由于和前进老战友联系频繁,我又给父亲演示如何使用微信与老战友视频聊天,父母感受到高科技带来的方便快捷,终于同意安装网络,我给父母配置了IPAD,并且把“民丰网络家园”也设置了置顶。

7月9日,在父亲开始使用IPAD的第三天,父亲告诉我,他在“民丰家园”看到李其林叔叔的文章《汽车队二三事》,作者是他五十多年前的同窗,很惦念这位失散多年的好友。于是我立即在李叔叔的文章后面给平台留言,希望与李叔叔取得联系。同一天,“民丰家园”发表了我的文章《山沟里的亲人》,这是我在“民丰家园”所发的第三篇文章。第二天,“民丰家园”同时发布了两则留言,于是,就有了本篇开头的那一幕。感谢“民丰家园”牵线,父亲和李叔叔的奇缘终于得以延续!

奇迹之一,两位好友同窗共读的时光已经过去了半个多世纪,即使是最近一次见面也是三十年前,往事如烟,在漫长的岁月长河中,两位好友一直心中牵挂而不得消息,这穿越半个世纪时空的呼唤,竟然在同一天、同一个平台发出、碰撞,是惊人的巧合更是默契!这奇妙的缘分实在是令我惊叹不已、回味无穷!

奇迹之二,更加巧合的是,由于我前进子弟学校的同学7月16日在临沂聚会,这也是我小学同学毕业三十三年后的首次相聚。我们已经决定全家同行,看望在临沂的前进故交好友。李其林叔叔正是居住在临沂。这意味着两位好友的重聚很快就能得以实现。

奇迹之三,团聚之日共同为父亲庆祝生日。7月15日是父亲和李叔叔久别重逢的日子,抵达临沂的当天,我们邀请了20位父母当年的战友、故交,其中有两位是父亲的同学:李叔叔和邵振华叔叔,第二天7月16日恰巧是父亲的生日,我和母亲决定提前一天为父亲庆祝生日。这个生日是终身难忘的。在场的老战友,都已经年过古稀,有的已至耄耋之年,曾经朝夕相处、亲如一家的战友,如今都已经白发苍苍,岁月改变了容颜,可是当这些古稀老人聚集在一起,谈论起往昔的峥嵘岁月,他们的目光中瞬间焕发出青春的光彩,紧握的双手久久不愿分开,这是1989年父母调走之后与老战友们的首次重聚,看着这些白发老人兴奋得像小孩子一样,拍着手唱着生日歌,怎不令人热泪盈眶?

第二天,也就是父亲真正的生日这一天,李叔叔、邵振华叔叔和我父母在临沂饭店再次欢聚。三位同窗好友谈论起半个多世纪前的青春岁月,抚今追昔,唏嘘不已,怀念那些已经在天堂的老师和同学。虽然在沂蒙已经生活了五十多年,李叔叔仍然说的一口地道的青岛方言,现在再回到家乡,真的是“少小离家老大回,乡音无改鬓毛衰。儿童相见不相识,笑问客从何处来。”

在临沂的三天时间,时时处处都充满感动,三天转瞬即逝,却因为这段难得的奇缘而令人回味无穷。特殊的年代造就特殊的友情。父亲和李叔叔的这段奇缘始于五十多年前,三年的同学情谊他们见证了彼此的成长,几十载深山中的三线情结又让这份友情充满传奇色彩和浓郁的家国情怀。历经岁月沧桑,这份失而复得的友情更显得弥足珍贵!

豪迈的青春都向往远方,父辈以热血和奉献书写的是青春无悔的壮丽篇章。半个世纪,在历史的沉浮中,有多少磨难和坎坷,就有多少激情和坚守,是这些默默无闻的英雄扛起共和国军工事业的脊梁!衷心祝愿父亲、李叔叔和为三线建设奉献了青春热血的各位长辈健康长寿、吉祥平安!后人会铭记你们的功勋和故事!

作者:王英,前进厂职工子弟,现在青岛从事国际贸易工作;青岛红色文化研究会会员,前进家园副主编。

链接:

关于“中国三线建设启动60周年”

征文和征物活动的启事

2025年是中国三线建设启动60周年,为了宣传“艰苦创业,无私奉献,团结协作,勇于创新”的三线精神,弘扬三线建设者为了国家安全默默无闻数十年如一日,在深山密林、大漠荒烟进行国防科研、生产的峥嵘岁月,铭记历史,弘扬党的优良传统,特举办纪念“中国三线建设启动60周年”主题征文活动。启事如下:

一、活动主题

纪念中国三线建设启动60周年

二、组织单位

主办单位:

山东省写作学会

都市头条·济南头条

山东三线军工文化研究室

承办单位:

山东福寿园发展有限公司

山东人文纪念公园(山东红光化工厂原址,军工代号:5805)

成立由主办、承办单位领导参加的组委会,聘请有社会影响力的知名作家、专家为顾问。

三、征稿体裁

本次征文限散文、纪实文学、报告文学、诗歌四种体裁,突出思想性、文学性、时代性。散文要求3000字以内,古体诗和新诗均可,新诗100行以内。

本次活动同步征集反映时代变迁、承载历史记忆的老物件(如照片、书信、工具、日用品、票证等)。这些物件将作为时代背景的重要素材与征文作品共同呈现。

四、稿件要求

为深入挖掘三线建设的历史价值和时代意义,征文内容应为中国三线建设故事;对三线精神的理解和感悟;对三线建设者的赞美和歌颂;对三线建设历史的研究和思考,对山东红光化工厂的历史建设故事。

来稿需注明“中国三线建设征文”字样,文后注明作者200字以内简介、单位、电话等信息;

所有作品必须原创首发,若发现抄袭或一稿多投者,取消活动资格;投稿一律用真实姓名,化名重复者不予评审;

五、征稿和征物时间及邮箱、微信

2025年6月21日起至2025年9月30日

投稿联系人、电话、邮箱、微信:宋先生13325115197(微信同号) 1025924131@qq.com

老物件收集联系人、电话、邮箱、微信:杨先生 15662725195(微信同号) shandongqh@fsygroup.com,

快递收件地址(可到付)山东省济南市长清区孝里镇龙泉官庄村南山东福寿园,收件人:杨老师 15662725195

六、作品刊发及评奖

经初审符合征文要求的作品,将在《都市头条·济南头条》开设专栏发表。

征稿结束,将组织由专家、学者、教授、编辑等组成的评委会,评选出优秀作品(组委会、评委会人员作品不参加评奖)。

一等奖1名,奖金各1000元,证书;

二等奖5名,奖金各500元,证书;

三等奖10名,奖金各200元,证书;

优秀奖若干名,证书。

另设人气奖5名(按阅读量、点赞、留言等权重),奖金各500元,证书;

获奖名单将在《都市头条·济南头条》发布,获奖作品择优向《中国企业档案》等其他纸媒报刊推荐发表。

七、颁奖

评奖结束,将在山东省老战士纪念馆举行隆重颁奖典礼,具体时间另行通知。

八、其他

征文将在山东省老战士纪念广场举行启动仪式,启动后征文活动期间,将由组委会组织作家、诗人等山东老战士纪念广场、小三线红光化工厂原址等进行采风活动。

2025年6月21日

刘般伸,特型演员,著名书法家。

有需要刘般伸先生书法作品或者莅临现场演出鼓劲加油的请联系《都市头条·济南头条》。

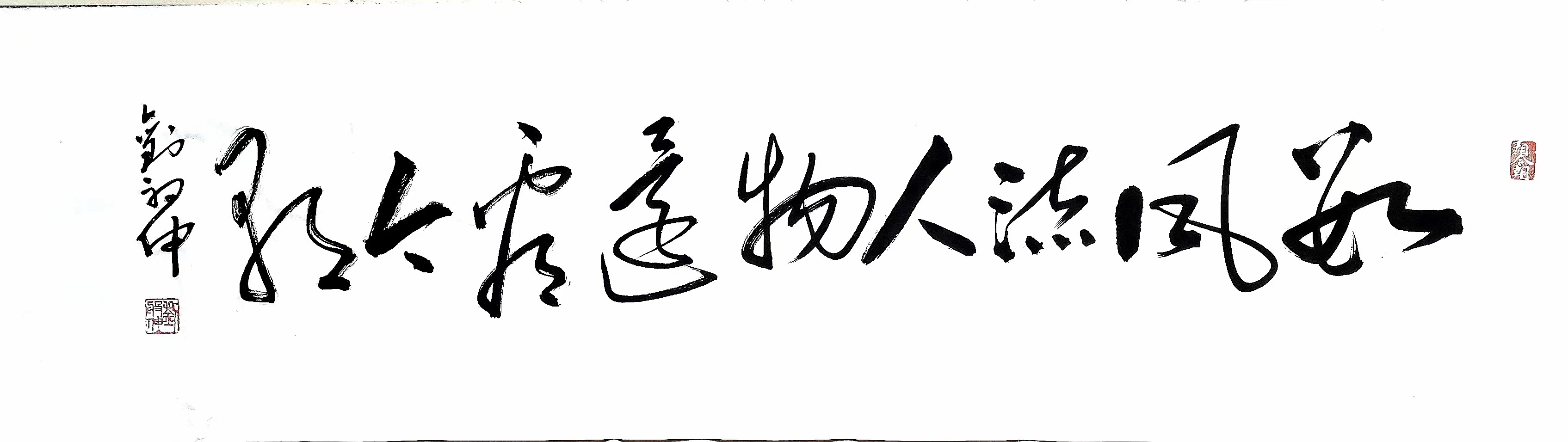

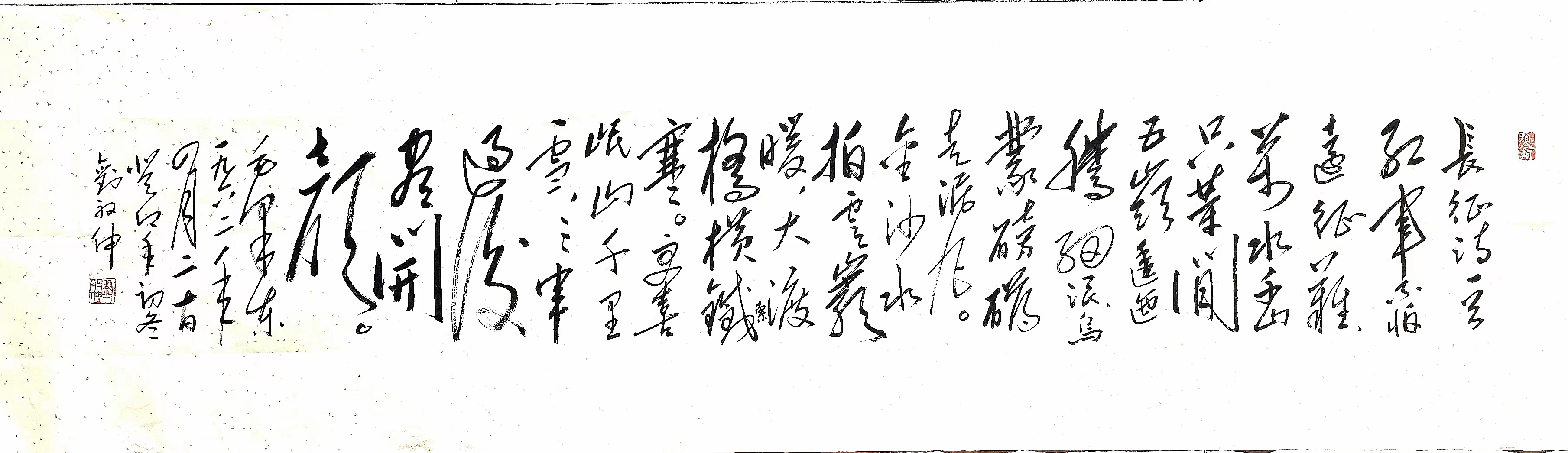

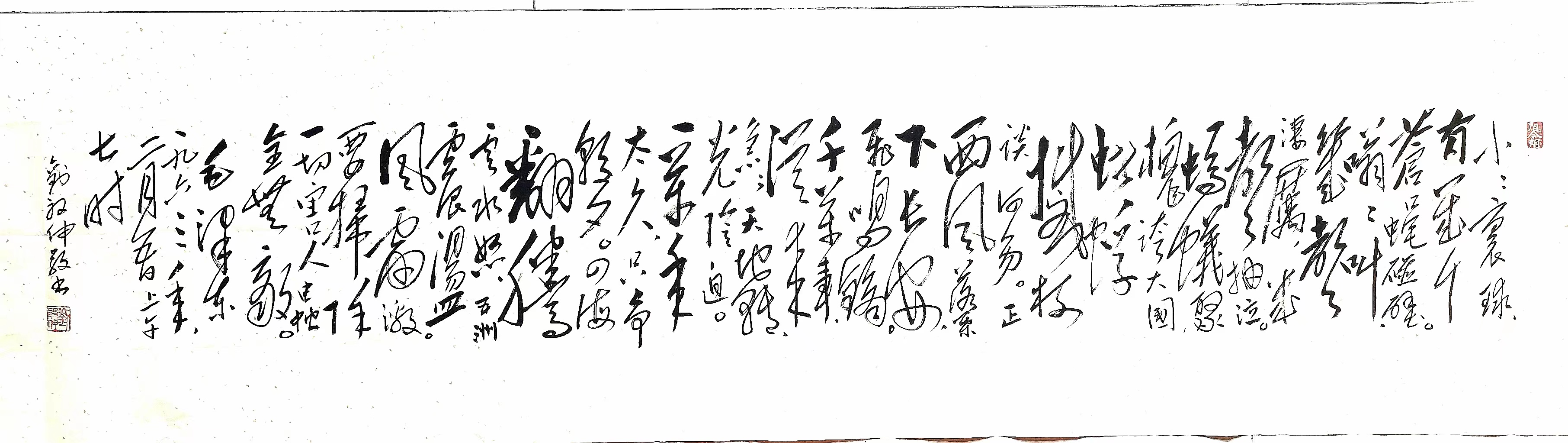

刘般伸先生毛体书法作品欣赏

艺术热线:

13325115197

史志年鉴、族谱家史、

各种画册、国内单书号、丛书号、

电子音像号、高校老师、中小学教师、

医护、事业单位晋级

策展、推介、评论、代理、销售、

图书、画册、编辑、出版