殇于纸间 情寄流年

——写在陈文中老师《离殇》发布之际

亓玉玲

八月二十日的风,带着夏末特有的温软,拂过窗棂时却似掺了几分清愁。这一日,农历记着是闰六月二十七,于寻常人或许只是四季轮回里普通的一页,于吴研会的我们,却因一本名为《离殇》的书,被郑重地圈进了记忆的年轮。

那是陈文中老师为亡妻韩增芳女士所作的纪念文集。自韩老师离世的消息传来,吴研会的领导班子便踏着尚未散尽的余温登门慰问。彼时陈老师静坐在客厅,阳光透过老窗在他鬓角描出霜色,众人无言的沉默里,早已盛满"人生忽如寄,寿无金石固"的喟叹——生离死别原是人间常态,可真要亲历这份剜心之痛,纵是铁骨也难掩柔肠。

新书发布会的厅内,日光透过百叶窗切成细缕,落在陈文中老师微驼的肩上。他指尖摩挲着书脊上"离殇"二字,那力道轻得像怕惊扰了沉睡的时光。侯训惠会长率先起身致辞,话语里满是"同是天涯沦落人"的体恤;副会长吕纯仁、刘家文静坐一旁,目光里的敬意混着怜惜,似在说"情深不寿,慧极必伤",却又在彼此对视时,读懂了"逝者已矣,生者如斯"的默契。吴研会副会长张全宝、刘兆杰、亓玉玲也各自以独特的方式,表达了对韩增芳老师的深切追思,以及对陈文中老师在如此短暂时间内为亡妻编著纪念文集的由衷敬意。理事魏凯红特意带来一盆素色茉莉,花瓣上的晨露颤巍巍的,像极了欲落未落的泪。

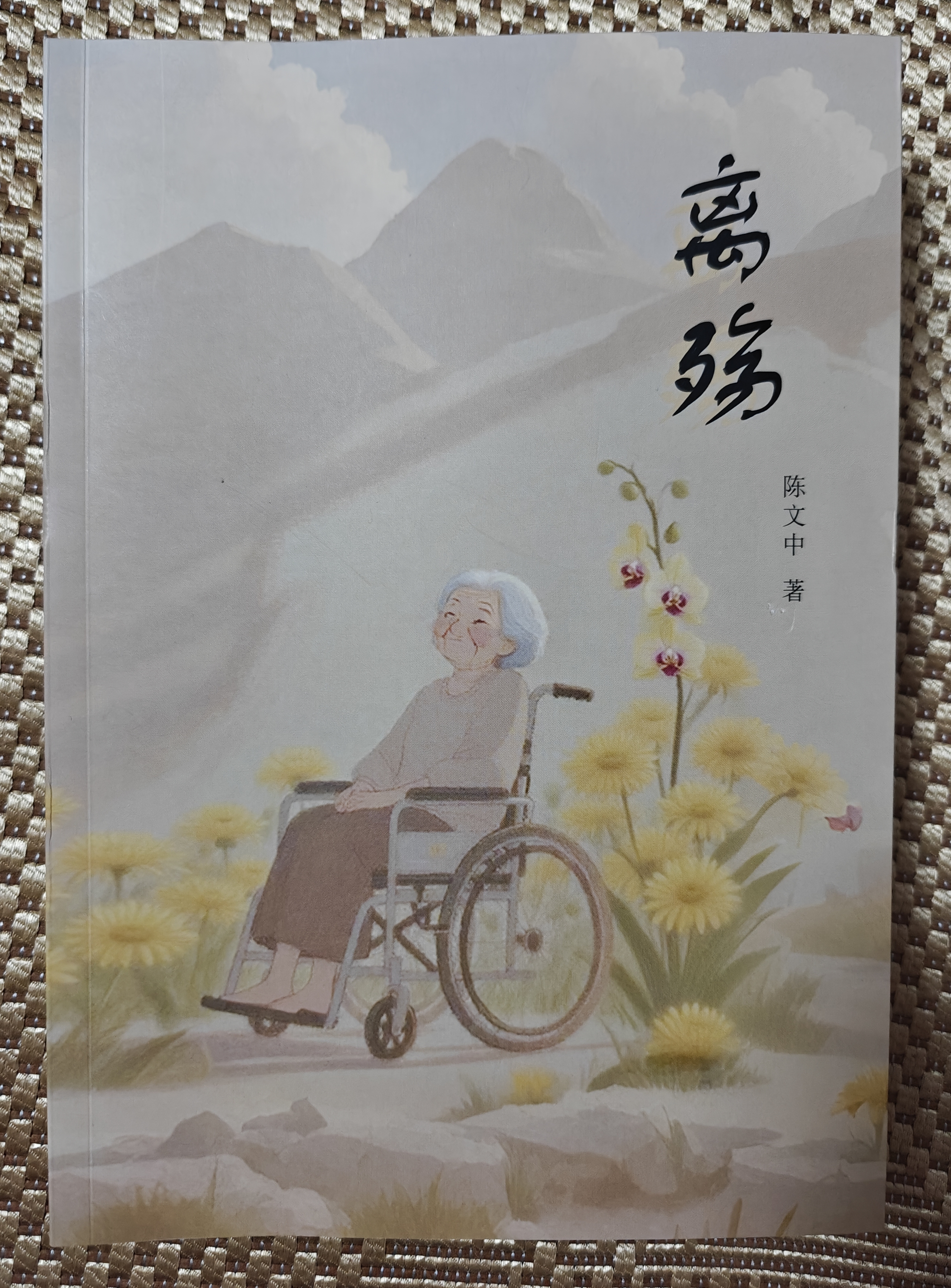

这部《离殇》分为影像与文字两大部分。其中影像部分共66页,全彩印刷,最初按陈老师的意愿精选了100多页照片,后因篇幅所限有所删减,构成了《岁月剪影》栏目;文字部分101页,包含17篇散文与165首诗词,几乎涵盖了所有格律与词牌,细分为《如泣如诉》与《曲高和鸣》两个栏目。三个栏目的设计别出心裁,字里行间皆是深情。

值得一提的是,从7月1日韩增芳老师离世,到8月20日新书发布,仅用了短短50天。这期间,从照片筛选、文体创作修改,到封面设计、联系出版,每一项都是繁琐至极的工作,其效率与用心可想而知。这些细节,无不彰显着陈文中老师对韩增芳老师的真心、诚心与深切用心。

仪式终了,一行人转道侯会长的"惠风堂"。堂内墨香与茶香缠在一起,案上摊着未干的楹联,写的是"人间至味是清欢,岁月情深即永恒"。大家围坐品茗,话不多,却都明白这片刻的安宁,是对《离殇》里那份深情的默默呼应——爱从不是烟火散尽的荒芜,而是化作墨痕,在字里行间生生不息。

暮色漫进家门时,我攥着那本《离殇》的手还带着微汗。先生郭华接过书,指尖刚触到扉页,便被"增芳吾爱"四个字钉住了目光。前言里没有华丽辞藻,只说"那年你教我包粽子,糯米要泡足三夜,说这样才够软糯,就像日子,得慢慢熬才香甜",又记"你走的那天,窗台上的月季开得正盛,我想,许是你怕我孤单,托它来作伴"。

读到"如今每到饭点,总习惯性多盛一碗饭,回过神来,才想起你已不在"时,郭华的喉结猛地滚动了一下。我别过头想忍住泪,却见他指尖落在"此生长夜,唯念君安"的落款处,一滴泪砸在纸上,晕开一小片墨痕。再看自己,衣襟早已湿了大半。

原来最深的思念从不是嚎啕大哭,而是藏在"粥可温,茶可续"的寻常里;最痛的离殇也从不是阴阳两隔的绝望,而是明明知道你已远去,却总在某个瞬间,以为你还在厨房唤我"吃饭了"。陈文中老师用一本《离殇》告诉我们,爱从不会真正消散,它会变成清晨的粥香,变成案头的月光,变成"十年生死两茫茫"的怅惘,更变成"不思量,自难忘"的永恒。

夜渐深,书被轻轻合上,封面的"离殇"二字在灯光下泛着柔光。忽然想起古人说"黯然销魂者,唯别而已矣",可此刻却觉得,有些离别不是终点,而是另一种相守的开始——就像韩增芳老师,她活在了陈文中老师的字里,活在了我们湿润的眼眶里,活在了每一个相信"情不知所起,一往而深"的人心里。