刀痕与戎装:

一段因《大刀记》沸腾的青春

李成军

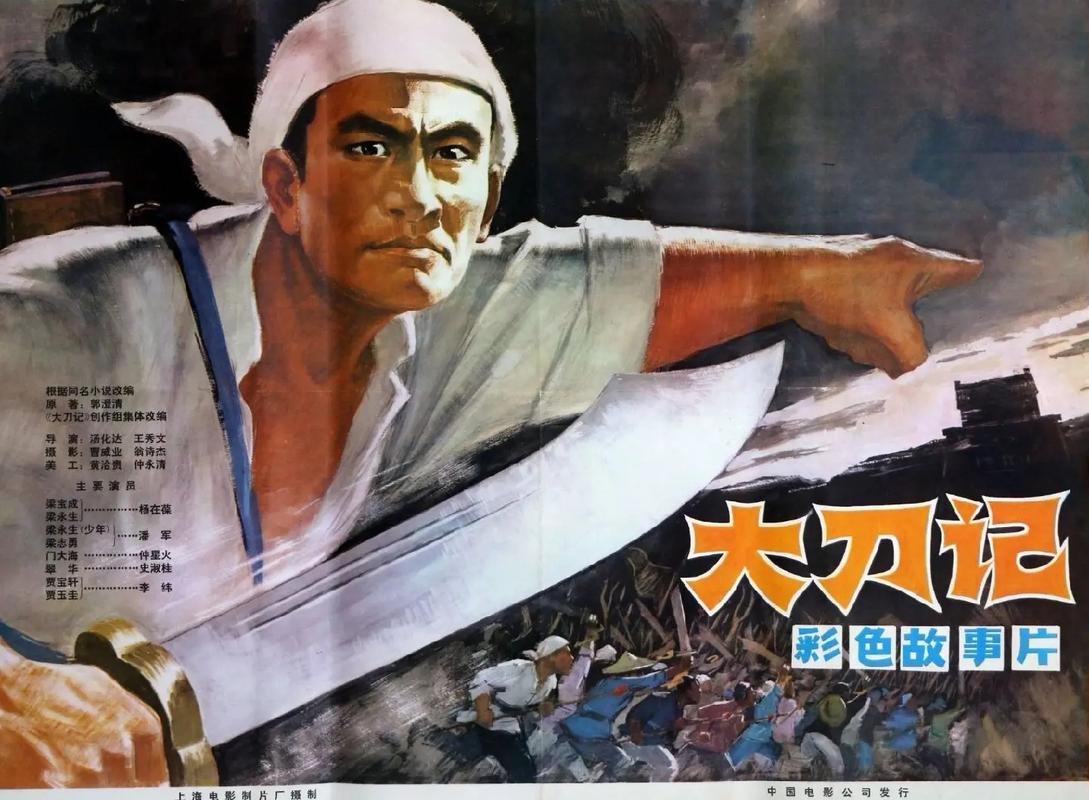

七十年代的风里,总裹着些滚烫的东西。或许是村口大喇叭里反复播放的革命歌曲,或许是晒谷场上黑压压一群人围着看露天电影时的屏息凝神,而于我而言,最滚烫的那缕,是从郭澄清的小说《大刀记》书页里漫出来的——那把锈迹斑斑却始终握得紧实的大刀,还有刀光里跃动的、不肯屈的魂。

第一次读《大刀记》时,我还是个半大孩子,书是从公社中学的图书角借的,封皮磨得发毛,纸页边缘卷着黄脆的边,可翻开第一页,就像被什么拽住了似的。梁永生攥着刀柄在麦秸垛后瞪着眼的模样,民兵们在月光下练刺杀时"嗬嗬"的喊叫声,还有面对刺刀时那句"脑袋掉了碗大个疤"的硬气,都往我眼里钻。那时候不懂什么叫"家国情怀",只觉得胸腔里堵着股热流,看见书里的人被欺负,攥着书的手能掐出印子;看见他们举着大刀冲上去,恨不能把自己的胳膊也抡起来。

七十年代的人,多少都被《大刀记》里的猛劲儿浸过。村里的老民兵连长总说:"梁永生他们拿大刀拼,是为了咱能安稳种地;现在没大刀拼了,可这股子劲儿不能散。"他说这话时,眼角的皱纹里都是光。那时候男孩子们凑在一起,不爱说别的,就说《大刀记》里谁最能耐,说要是真有事儿,自己能不能像梁永生那样硬气。我总拍着胸脯说"能",说这话时,心里其实揣着个模糊的念头:要是能像书里那样,为啥东西拼一次,才算没白活。

这念头在1978年冬天落了地。那天村口贴了征兵公告,红纸上的"应征入伍,全家光荣"四个字被北风刮得猎猎响,我挤在人群里看,心跳得像打鼓。突然就想起《大刀记》里民兵队征兵时的场景,想起梁永生说"咱的刀,得护着咱的地"——原来不是只有扛大刀才算护着啥,穿军装,拿钢枪,也是一样的。

回家跟娘说要去当兵,娘愣了半天,往灶膛里添了把柴,没看我,只说“你也读过书了,到部队要干出个样子。"书里的人是守家,你去部队,也是守家。"第二天我就去报了名,体检时攥着拳头,生怕自己不合格;等拿到入伍通知书那天,把通知书压在后来好不容易才买到的那本《大刀记》的书页里,把它包裹在我的行李中,让它伴随我的军旅行程。好像这样就能把书里的劲儿,都接到自己身上。

1978年12月的天,冷得哈气成霜。火车站上挤满了人,娘往我包里塞煮鸡蛋,爸爸也请假回来给我送行,拍着我的肩膀,没多说啥。火车开动时,我扒着窗户看,看见父母抬手抹了抹脸。此时此刻,突然就想起《大刀记》里梁永生离开家乡时的那段话:"走得再远,根也在这儿。"我知道,我要去的地方,是离"根"更近的地方——因为我要守护着它了。

部队的日子,是苦的,也是亮的。每天天不亮就紧急集合出操,跑五公里,腿像灌了铅,背包也松散下来不像样子,可听见队列里"一二一"的号子,就想起大刀记里同志们练操的场景,咬着牙也往前冲;练刺杀时,抻拉得肩膀疼、腰腿疼,可想着"这枪是守护人民的",就觉得手上有劲儿;晚上在灯下学理论,指导员说"军人的本分是守国土",我在笔记本上写:像梁永生握刀那样握枪。三年里,我见过凌晨四点的营房,见过雪地里站军姿时睫毛上的冰碴,也见过战友们凑在一起,说家乡事、说报国志时眼里的光——我知道,我们都一样,心里都揣着点滚烫的东西,或许是一本书,或许是一句话,或许就是"军人"这两个字本身。

1979年初对越自卫还击战打响,这是正义之战。听着指导员的动员报告,血气方刚的小伙子,摩拳擦掌两眼发光,机会终于来了。人人咬破手指写请战书,拉着连长、指导员的手不放,“我要上战场杀敌人,守卫国土保卫祖国边疆”。那种气氛、那种场面时刻浮现眼前终生难忘。

如今离1978年,已经过去几十年了,那本《大刀记》我还留着,纸页更脆了,可翻开时,还是能想起当年蹲在土坡上看书的自己。有人问我,后悔不后悔当那三年兵?我总说,这辈子最值的,就是那三年。因为它让我真真切切地明白,《大刀记》里的爱国,不是书里的字,是你站在哨位上,看着太阳升起来时,心里的踏实;是你握着钢枪时,知道自己身后是家时的坚定。

七十年代的记忆,早被岁月磨成了温吞的光,可《大刀记》里的那把刀,还有我肩上那三年的戎装,始终是亮的。它们让我知道,有些东西是不会老的——就像书里的人不会放下刀,就像当过兵的人,永远记得自己曾是守护家的人。这就够了,够我揣着这份热,走一辈子了。

2025年8月18日

链接:

纪念《大刀记》出版50周年座谈会暨

《我与大刀记的故事》及书画作品征稿启事

2025年,我们迎来两个意义非凡的纪念日:红色经典长篇小说《大刀记》出版50周年、中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。

《大刀记》作为一部诞生于特殊历史时期的文学经典,以其磅礴的气势、鲜活的人物和深刻的家国情怀,生动再现了鲁北人民在中国共产党领导下英勇抗击日本侵略者的壮丽史诗,是民族精神的文学丰碑,影响深远。先后入选《新中国70年70部长篇小说典藏》,建党百年60部《红色经典初版本文库》《百年百部红旗谱》。

为深切缅怀革命先烈,弘扬伟大抗战精神,传承红色基因,赓续文学薪火,并重温红色经典《大刀记》这部不朽之作的文学价值与时代意义,特举办系列纪念活动。

一、举办单位

1、主办

山东省中国现代文学学会

山东省中国当代文学学会

郭澄清纪念馆

2、承办

《都市头条·济南头条》

竹庐书院

3、协办

山东一城秋色文化传媒有限公司

都市书画院

二、活动内容

1. 纪念座谈会:

拟于2025年8月26日上午,在山东省济南市举行“纪念《大刀记》出版50周年座谈会”。

将邀请专家学者、文艺评论家、作家代表、郭澄清先生亲属及各界人士共同回顾《大刀记》的创作历程、文学成就、社会影响,探讨其蕴含的抗战精神与时代价值。

2. “我与《大刀记》的故事”主题征文:

征集对象:全国广大读者、文学爱好者、研究者及各界人士。

征文主题:围绕阅读《大刀记》,收听长篇连播,观看《大刀记》连环画、影视作品的经历、感受、思考,讲述《大刀记》对个人成长、思想观念、家国情怀产生的深刻影响;分享与《大刀记》相关的难忘记忆、研究心得或收藏故事;探讨《大刀记》的精神内涵在新时代的传承与发扬。

作品要求:

体裁不限(散文、随笔、评论、回忆录等均可),字数建议在1000-3000字之间。

内容真实,情感真挚,积极向上,紧扣主题。

须为原创作品,未在任何公开出版物或网络平台发表过。

投稿请采用电子文档(Word格式),邮件主题注明“《我与大刀记》征文+作者姓名+联系电话”。

刊发平台:优秀征文作品将在《都市头条》平台“济南头条”频道开设的专栏中陆续刊发。优秀作品可推荐主流媒体发表,符合要求的作品将结集成册。

投稿都市头条微信13325115197(微信同号)

截稿日期:2025年9月30日

3. 纪念主题书画作品征集:

征集对象:全国书画家及书画爱好者。

作品主题:围绕《大刀记》所反映的抗战精神、家国情怀、英雄气概、鲁北地域风貌,或郭澄清先生的文学贡献进行创作。可选取书中经典场景、人物形象、名言警句,或抒发对革命历史的缅怀、对和平的珍视、对民族精神的颂扬。

作品要求:

书法、绘画(国画、油画、版画等)作品均可。

作品尺寸:建议不大于四尺整张(138cm x 69cm),形式不限(横幅、竖幅、斗方、扇面等)。特殊尺寸请提前沟通。

作品背面右下角请用铅笔清晰注明:作品名称、作者姓名、性别、年龄、联系电话、通讯地址。

投稿作品无需装裱。

收藏与荣誉:

入选作品将由 “郭澄清纪念馆”永久收藏。

所有入选作者将获得由主办方和“郭澄清纪念馆”联合颁发的《收藏证书》。

投稿方式:请将作品原件邮寄至指定地址(请妥善包装)。

邮寄地址:山东省济南市历山北路汇源华庭18号楼纪念活动组委会收

邮 编:250033

联 系人:宋先生

电 话:13325115197

截稿日期:2025年9月20日 (鉴于作品需要邮寄及后续装裱、布展准备时间,建议书画截稿稍早于征文)

重要说明

投稿者应保证对所投作品拥有独立、完整的著作权,不侵犯第三方的著作权、肖像权、名誉权、隐私权等合法权益。如有纠纷,责任由投稿者自负。

主办方对入选的征文作品拥有在本次纪念活动相关宣传、展览、出版(含电子出版)、信息网络传播等非商业用途的使用权,不再另付稿酬;对收藏的书画作品拥有所有权及展览、研究、摄影、录像、出版、宣传等权利。

书画作品原则上不退稿,如需退稿,请在投稿时特别说明并承担退件费用。未入选且未说明需退稿的作品,主办方将妥善处理。

本次活动的最终解释权归活动组委会所有。

联系方式,如有任何疑问,请通过以下方式咨询:

咨询电话:13325115197

巍巍泰山铭记烽火岁月,滔滔黄河咏唱英雄赞歌。值此双重历史纪念的重要时刻,我们诚挚邀请您,用文字记录感动,用笔墨描绘情怀,共同参与到这场意义深远的纪念活动中来,重温《大刀记》,缅怀先烈功勋,传承红色基因,凝聚奋进新时代的磅礴力量。

山东省中国现代文学学会

山东省中国当代文学学会

郭澄清纪念馆

2025年8月8日

茶水分离 市树市花,扫码聆听超然楼赋

超然杯订购热线:

13325115197

史志年鉴、族谱家史、各种画册、国内单书号

丛书号、电子音像号、高校老师、中小学教师

医护、事业单位晋级

策展、推介、评论、代理、销售

图书、画册、编辑、出版