中国三线建设启动60周年征文170

我眼中的“二厂”(纪实散文)

毕德云

“二厂”即山东第二机械厂,最初叫山东第二机械修配厂,后来改叫山东第二机械有限公司,军工企业番号国营945厂,现改制运营企业为山东军沃科技有限公司,创建于1965年,是一家山东省属的,生产枪弹的军工企业。这些信息,要在上世纪六、七十年代,应该算国家秘密,恐不能在一般文字和媒体中呈现。“二厂”这个称谓,是我们的习惯叫法,因企业搬迁以前地处沂源县土门镇,还习惯叫“土门二厂”,这就像亲朋好友或者家人,与我们打招呼或问候我们时,只叫我们名字中的一个字、两个字,而不是称呼全名,既简略又亲切,里面还附带了感情甚至血缘成分,不是路人或一般相熟之人可以使用、能够使用的称谓。我虚度至今,生命中最美好的年华都与二厂有关,人生最重要的情节也大都在二厂展开,理一理,与二厂的交集和对二厂的印象、认识可分三段述说如下——

一个农村孩子眼中的“二厂”

每一个男孩子的梦中,应该都有英雄梦想,小时候,身体羸弱,经常受体力强壮的同龄孩子的欺负,因而特别崇拜力大无比,战无不胜的英雄。在幼小的心灵和幼稚的思维中,一个英雄必须拥有一把枪。只要喜欢,就能产生不竭的动力和无穷的创造力,在一把自制火枪的示范下,我制造出了属于自己的手枪。第一步,选一段可做枪托的木料,这对我们来说不是难事,在枪托上钻孔、剔槽。找一节无缝钢管,这要费些心思,有时是与伙伴们用喜欢的玩具和连环画册交换,有时也能在走村串巷的货郎担中找到。最关键的一个零件和二厂有关,找一个和钢管匹配的子弹壳,用钢锯条把弹壳收口部分锯掉,然后装在钢管上。最后和木托装配在一起,还要用一截8号铁丝做撞针,再用一条粗实的皮筋连接枪身和撞针,一把自制火枪就做好了。火药的来源简单,我们把买来的鞭炮剥开,把里面的药粉收集在一起,把适量的药粉装在枪管里,用纸碎封住,拿一截木筷顶紧,从家里的灶间偷偷拿一盒火柴,用火柴头的磷药做引药,把撞针拉开,就像一个枪手把保险打开,扣动扳机,一声炸响即在旷野弥漫。如果在火药里装进砂砾,那就是真正的武器,能打死飞鸟并能打伤人。那声枪响一般都比较沉闷,没有真正的枪声那样清脆,甚至还带几分鸟鸣的韵致。所以玩过之后,不免带几分遗憾。就是这点遗憾,让我们对不远处那家制造子弹的工厂充满了幻想和神往。

啰嗦了这么多,目的就是要说到二厂,我们自制的火枪,主要零部件几乎都来自二厂,可想而知,二厂在一个孩子的心目中有多么神秘,对从厂里走出的每一个人有多么的羡慕。那时家长们经常教育我们的一句话就是,要好好学习,长大了当工人。在我们的意识中,没有工人和干部的区别,我们把农村人口以外的人,统称为工人,都吃国库粮,当工人或当机关干部没啥区别。

二厂来到我的家乡建厂,得益于当时的国际政治形势和国家的战备政策。1964年9月中央确定山东省要重点建设半自动步枪和弹厂。大家都知道,当时,三线建设搞不好,毛主席睡不着觉。根据党中央毛主席关于小三线建设的重要指示和建厂方针,山东省成立了后方建设指挥部,经过实地堪察,于1964年11月份选定了沂源土门这处二厂厂址。1965年4月27日经山东省机械工业厅批准,报国防工业办公室备案,4月28日正式启用国营九四五厂印章和国营山东第二机械修配厂印章,对外正式办公,标志着这家军工企业正式成立。随即,广大职工满怀革命热情,从祖国各地各条战线来到沂蒙山区的这处山岳中建设工厂。工厂于1965年5月8日动工兴建,在自然环境异常恶劣,一无厂房,二无设备的艰难条件下,广大职工和建设者吃在工地上,住在草棚里,用无私奉献和无畏牺牲精神谱写了一曲创业赞歌。不足一年的时间就建好了厂房,安装了设备,生产出了产品,实现了“当年设计、当年施工、当年投产”,三个“当年”的壮举。为此,全国在山东省召开了小三线建设现场会,二厂受到了上级党委的表扬。

这是二厂永远引以为骄傲的建厂历史,那时我尚处幼年,也不是工厂子弟,自然不知道这些,但相距十余公里,这些辉煌的印记和光荣历史,不经然的自会经常听到。

除二厂外,还有一家军工厂坐落在土门,是一家生产枪支的姊妹厂,山东第一机械修配厂(国营976厂),两个厂,几千口人,大多来自全国各地的大中城市,一时间,土门热闹非凡,比十几里外的县城还时尚、繁华。可以说,从建厂到改革开放的漫长岁月里,土门一直引领着沂源县、甚至沂蒙山区的潮流和风尚,穿衣打扮,吃食交往,都可以从兵工厂职工身上看到流行和变化。这话不是我的凭空想象和妄下结论,不止多少领导、乡贤,文人对我说过如此的评断。

二厂最吸引我的还有它丰富的文化生活。上世纪六七十年代,对一个山里孩子来说,看一场电影无异是一次文化盛宴。那时,公社的电影放映队一两个月才到村里放一场电影,每当那时,整个村庄就像过节一样热闹非凡。我们从得到信息开始,会一直处在亢奋之中,有时吃过午饭就会搬着凳子去放映场占地方,同一场电影,周围几村,我们必定连轴转着看,实际上翻来覆去看的主要就是样板戏和《地雷战》、《地道战》等片子,片中的唱词和对白,我们熟悉到能全篇背诵和表演。与村庄不同,二厂则是一周一场电影,还时不常的有些文艺演出。我有时会相跟着比我大的村人到二厂看电影,要知道,那时可没有汽车等交通工具,甚至全村都没有一辆自行车,到二厂看电影来回全程步行。我记得李秀明、达式常、葛存壮参演的《春苗》,就是在二厂看的,看过之后,一句“马尾巴的功能”立马成了我们的流行语。另外,李仁堂主演的《青松岭》也是在二厂首先看过,只看一遍,我们即喜欢上了影片的主题曲《沿着社会主义大道奔前方》:“长鞭一甩叭叭响/赶起大车出了庄/劈开重重雾/穿过道道梁/要问大车哪里去/沿着社会主义大道奔前方”。节奏简约明快,曲调高亢而不失优美,直入人心,多么有力量、有气势。1978年我以全公社统考第7名的成绩考上高中,前5名录取到县城中学,我只好到土门中学上学,学校就在二厂厂区对面的半山坡上,因为二厂是军工企业,一切都按军事化管理,起床、上班,下班,都有军号吹响,看到军工厂职工有节奏、有秩序地工作和生活,年轻人衣着光鲜,南腔北调,笑语朗朗,我们艳羡不已。工厂每当有电影晚会和演出,厂里的大喇叭就会广播,许多同学就会放弃晚自习,偷偷跑去看,我是常去的不安分学生之一。诸如《创业》、《吉鸿昌》、《闪闪的红星》、《甜蜜的事业》,甚至解禁的一批文革前的老电影,像《早春二月》等,都是在二厂看的。为此我的班主任老师,对我渐渐没了好印象,班主任老师性张,教化学,因为化学知识丰富,人称张化学,有一次上化学课,借一个事由把我罚站到教室门口,整整站了一上午,罚站的原因里面就有逃课到二厂看电影的成分。我人生中最早接触的一批戏曲剧目,像《铡美案》、《朝阳沟》等等,也和二厂有关。后来到外地上学,离开了土门,离开了二厂的电影和文化生活。

一个本厂职工眼中的“二厂”

没想到,几年之后我却成了一名真正的二厂职工。

1984年大学毕业,因为担任班里的学习委员,分配前班主任和我透露过,要安排我留校任教,那时百废待兴,高校教师奇缺,每年学校都会留一些优秀毕业生送出进修,然后充实一线教师队伍。为以防万一,父母还找了县里的关系,只要分回来,留县城任教也没问题。但公布结果时,去向却是参加省直分配。这里有个陷阱,所谓省直分配并不是分到省城或分到省直机关,省直的范围大了去了。于是,马上打听具体去向,竟然是老家土门镇的两家兵工厂中的其中一家。同班同学卞文君也是同一个方向,分配方案不得更改,那时的要求是“坚决服从分配”,“到祖国最需要的地方去”,“到基层去”。支援三线建设,无疑是最光荣的,也是祖国最需要的,我们没有任何申辩和不服从的理由。而极具讽刺意味的是,我们系里的一位主任,却为他的儿子,也是我们的同学谋了一个学校所在城市市委党校的职位。面对两家企业,作为本地人自然先让同学挑选,文君去了山东第一机械修配厂,也即“一厂”,我去了“二厂”,这好像是命中注定的劫数,我活该与“二厂”有一场不算轰轰烈烈,也可算作异彩纷呈的相守,这必定是千年修来的缘分。

入厂后,我在厂里的子弟学校教了十年书,专业学的政治,因而以教政治为主,因为缺教师,为了开课全面,还教过历史,地理,英语等课程。那时太年轻,也是性格使然,有时对校领导不够尊重,对老教师偶有得罪,这是我此后时常自责之处。另外,有时贪睡误了上课,有时酒醉在学生面前不够自重,可惜已无法挽回!即便如此,几年以后,厂领导和学校的老师却推举我干了分管教学的副校长,许多学生家长也对我们这些青年教师尊重有加。这体现出“二厂”的一种企业文化,也可叫做企业精神,那就是理解包容。究其原因,可能因为职工来自全国各地,大家合作共事,互相尊重,互相合作,互相欣赏,没有地域之分和姓氏、家族之别,对别人的长处采取的是拿来主义,相互学习,取其之长,补己之短;而对别人的短处,则是理解和宽容,开个玩笑,一笑而过。后来,我还在厂部办公室,厂里的主要生产车间工具科任职和工作过,无一例外的得到了大家的理解、帮助和支持。

实际上,我入厂时,工厂正处于高峰之后的回落时期。改革开放后,国门打开,才知道与世界发达国家相比,我们的军工生产差距有多大。国家适时作出了军工企业调整搬迁的部署。随之自1985年后,工厂军品生产任务逐年减少,生产资源无法充分利用,军品设备闲置,企业连年亏损。山东省人民政府发文,确定二厂下放临沂地区管理,隶属临沂地区二轻工业公司,并规划“七五”期间工厂主要搞好工厂调整和转产民品。工厂组织力量一面抓调整,一面抓新产品开发,先后研制开发生产了摩托车磁电机,活铬板手,以及医药冲模,压片机,颗粒机等医药机械产品,初步改变了产品结构单一,民品占比低等状况,同时,军品外贸出口任务也出现上升势头。但这些都没有根本改变工厂的困难局面。困难时期,工厂拖欠工资2、3个月是正常现象。后来由于情况变化,企业又划归淄博市管理,隶属淄博市塑料工业公司。到1995年之后,受国际形势和国家经济调整等政策因素影响,企业处于举步维艰的境地。1998年被列为市特困企业,并实行了全员下岗,由市政府发放基本生活保障金来维持职工的基本生活。但就是在这样的情况下,全厂一千多职工仍然按时全员奔赴生产岗位,没有生产任务,也把设备调试维护好,对工厂未来不言放弃。下了班三两工友或邻居一聚,二两小酒下肚,生活依旧有滋有味。这是我想说的另一种企业文化或企业精神,那就是广大职工不言放弃、不向困难低头、积极乐观的心态。

还有一种企业精神,我想是所有二厂人,包括熟悉二厂的人,都毫无争议,高度认可的,那就是奉献精神。工厂的老职工大多来自全国的大企业,来自全国的大中城市。在那个城市化水平较低的年代,在一个大企业工作,在一处大城市或较大城市生活,就意味着收入稳定、福利优厚、生活便利,子女上学就业有保障等等一系列好处。但为了支援三线建设,老职工们无一不是主动要求来到偏远山区的。那时,他们想的是国家的召唤,是社会主义国防建设的需要,谁也没把自己的一己之利放在心上。但热情过后,面对平静的工作和生活,一个个问题迎面而来,躲不开,绕不过。孩子大了,有子弟学校,尚可解决上学问题,就业却只能内部消化,许多父子、祖孙成了一个车间、甚至一个班组的工友。恋爱结婚也只能在厂内解决,那时,城市户口和农村户口之间一般是不通婚的,原来充满革命友谊的同事之间,不知从啥时开始,几乎全部有了亲戚关系。自己的青春年华贡献给了三线建设,没想到自己的孩子又开始了同样的人生旅程。岁月催人老,等他们步履蹒跚,体力精力不济,各种疾病纷至沓来之际,他们发现养老和医疗也不尽人意,成了需要克服的大问题。有一句俗语最准确道出了这种奉献精神,叫做“献了青春献终身,献了终身献子孙”。即便如此,他们仍然无怨无悔,除了理智的反映和要求,很少有过激行为。奉献和付出,已是根植在他们生命中的基因。

还有一种企业精神我不可能不说,那就是艰苦创业的品德。建厂初期的“三个当年”就是这种精神的最初写照。改革开放后,工厂好像由国家溺爱的“长子”,瞬间变成了无人顾及的“弃子”,面对市场经济波澜壮阔的景象,企业从不言败,不断推出新的民用产品,占领新市场;军用产品也不断取得设计生产新弹种的突破,军方和外贸订货稳步增长,这都得益于这种精神。特别是进入新世纪之际,企业在异常艰难的情况下,攻坚克难,创新思维,终于完成了搬迁调整。难能可贵的是,企业的决策者们,认真汲取其他三线企业搬迁的教训,没有简单的把原来的资产弃之不顾,造成国有资产的流失,而是立足实际,科学规划设计企业战略,实现了合理布局,可持续发展。搬到城里后,职工居住的小区,被命名为“创业家园”,职工们在新的环境里安居乐业,但艰苦创业的品德却得到了最好的继承和发扬。

一个精神流浪者眼中的“二厂”

1997年,因为机缘巧合,我离开了二厂。头两年,除了工作是稳定的,一切都处在漂泊中,故乡在远方,亲人分处异地,乡愁时时袭来……后来发现,那份无法释然的乡愁里,竟含有对二厂光阴的思念。毕竟,从小就和二厂有些纠结,一生中最美好的青春年华在那儿度过,还在那儿恋爱、结婚、生子,为人夫为人父。还有那么多的同事、朋友、领导,一直以来都对我包容、理解,关爱有加,你没法不怀想,特别是当遇到这样那样不顺心、不顺利的时候,此情此感尤甚。

好在,不久二厂启动了在淄博市张店区的厂区和宿舍区建设工程,搬迁变得指日可待。为了使企业尽快走出困境,工厂从1995年开始将调整搬迁作为企业的主要工作来抓,先后数次起草调整搬迁报告,呈报省、市两级政府,经过不懈努力,淄博市人民政府于1998年12月30日经第七次市长办公会批准了二厂调整搬迁到张店区的方案。搬迁工作启动之初,我尚在厂办工作,被动的参与了一些搬迁事宜,记得有一天,当时的山东省委副书记、副省长陈建国在沂源调研,我跟随厂长王明章,利用领导早餐后走出餐厅的机会,向陈书记汇报了企业搬迁情况,陈书记认真听取汇报,并当场向随行的市县领导同志作了指示,要求大力支持企业调整搬迁。为了搬迁,厂领导到省里市里县里,甚至北京,跑了多少腿,报了多少材料,相信没有人能说得清楚,其过程之艰辛,落实之艰难,没法用语言表述,以至于建设工作启动后,好多职工不敢相信,有的职工多次到建设工地参观,看到一座座高楼拔地而起,心中才一块石头落了地。工厂按照市政府“一分两结合”的原则,从优惠政策落实,资金落实,宿舍区建设,新厂区建设,户口迁移,学生上学等方面着手,历经八年艰苦努力,于2002年11月底全面完成了职工家属和民品项目的搬迁工作。整个搬迁过程顺利和谐,平安稳定,创造了军工企业搬迁史上的奇迹。

走出大山,离开四塞之崮,并不等于企业就相应的摆脱了困境,就能迎来效益和发展,早于二厂搬迁出山的省内许多军工企业,纷纷遭遇“见光死”,完成搬迁之际,就是企业倒闭之时,这给二厂敲响了警钟。企业的决策者们审时度势,立足企业实际,在抓调整搬迁工作的同时,就适时把工作重点转移到了军品和民品开发生产上来。

当时的企业负责人,厂长王明章同志认真分析并吸取省内一些军工企业存在的搬迁完成即面临倒闭的教训,清醒地认识到,企业必须以产品和生产立足,必须加大产品研发生产并积极开拓市场,必须把企业最具优势的军品生产牢牢抓在手上,不能像有的企业那样,搬迁改造就是放弃军品。因此,企业搬迁,对位于土门镇的老厂区并没有弃之不顾,而是保留了基本的生产生活设施,特别是保留了基本的军品生产线。同时审时度势,在企业最困难的节点上,决定在北京设立办事处,选派当时的厂长助理史宝胜同志常驻北京,联系和争取军品生产计划。这被后来企业的发展所证明是多么明智的抉择。不得不提的是,企业发展了,为联络争取军品任务殚精竭虑的史宝胜同志却于最近溘然长逝,这多么令人唏嘘不已!

搬迁完成后,企业加大科研开发,增加核心技术投入,与各大科研院所深度合作,通过两年多的努力,开发生产了5.8系列军用产品。2001年4月通过了军方鉴定,产品填补了国内空白,其性能处于国内领先水平,并达到了国外同类产品的先进水平,2002年实现首次订货。为进一步扩大新产品影响,加深部队对新产品的认识,2004年4月20日企业配合中国人民解放军总参谋部和兵种部在淄博举办了新产品使用培训班,全军八大军区及二炮的首长悉数参加,影响深远广泛。这些年来,企业高度重视以军方需求为牵引,先后研发生产了新型XZ58、51P、ZWQ、YGJ等多款具有自主知识产权的装备产品列装部队。同时,狠抓技术革新,对多年的老产品进行优化升级,完成58K和58X两产品的技术改进。高度重视新技术的预研储备,争取到军委科技委重大专项课题1项,装备发展部装备预研项目1项,山东省科技厅重点研发计划3项等课题。

发展至今,工厂先后研制和生产了多个系列多种规格型号的军工产品,其中,一项填补国家空白,一次获得科学成果军队科技进步三等奖,两次获得省部级科技成果奖,为国防建设做出了重要贡献。

在做好军工产品研发生产的同时,民用产品开发也风生水起。企业整体搬迁之初,民品分厂只能依靠承揽外协加工勉强维持,一年下来,产值仅几十万元,职工月人均收入二三百元。2003年,企业对民用产品进行整合,正式成立了民品分厂,经广泛市场调研,开发生产了机床变速箱,畅销北京、南通、安徽等机床市场。研制生产的粉末冶金项目,目前已陆续推出轻武器系列、航空航天系列、医疗器械系列等零部件,多项产品填补了国内空白。另外,自2022年起,集中优势资源、聚焦关键领域,深度挖掘国家电网市场需求,开发了清障自动化装置系列项目,现已实现批量供货,成为企业新的经济增长点。

民用产品在二厂历史上,第一次走出了“配角”的尴尬局面,民品已成为支撑企业发展的“另一条腿”,呈现出另一番天地,是企业发展的新起点、新优势。

立足产品研发生产要求,企业又于2016年3月正式启动了新厂区建设,总投资8000余万元的新厂区于2017年11月全面竣工,巍然屹立在淄博的英雄山黑铁山脚下,2020年9月,正式搬迁入驻。目前,企业已拥有三处生产厂区。现代化新厂区正式启用后,企业购置更新了数字化新设备,极大提高了机械化、自动化程度。

为了适应企业发展的新形势、新要求,规范企业发展运营,适时组建成立了股份制企业——山东军沃科技有限公司,企业又一次实现了凤凰涅槃!

二厂决策者们的思路远没有在这些成绩面前停滞不前,他们居安思危,发展永远是他们时时装在心里,拿在手里,担在肩上的要义。面对搬迁后闲置下来的旧厂房,老厂区,他们不断在考察论证合理利用和开发。发展永无止境,就像一个魔方,每一次转动,都有不一样的精彩。

同处一个城市,我会经常走进二厂,置身熟悉的面孔和口音中,我有种时空穿越的感觉,好像又回到了过去的时光。无论是领导还是普通职工对我都一如既往的亲切,一双双有力的大手,不自觉的会攥得你生疼。无论对谁说起二厂,我都会说我们厂,介绍二厂的老同事、老工友,自然就是我们厂的某某领导,或某某同事,这是凝聚在血液和灵魂深处的认同,终生无法改变。

当你心生疲累,或遇些挫折,想到有亲人在你身旁,一二不如意,顿时消解;当你取得一点成绩,得到一些认可,有亲人与你共享,成就感瞬间倍增。

作者简介 毕德云,男,1984年7月参加工作,先后在山东第二机械厂(国营945厂)、淄博市文化局、淄博市纪委工作,曾担任《淄博纪检监察》主编。山东省作协会员。

上世纪80年代初开始在《诗刊》、《星星诗刊》、《山东文学》、《黄河诗报》、新华社、《大众日报》等报刊发表诗歌、散文、纪实文学等文学作品以及新闻类作品。曾获山东省“五一文化奖”文学作品奖等若干诗歌、散文奖。新闻作品曾获山东省好新闻通讯一等奖。

链接:

关于“中国三线建设启动60周年”

征文和征物活动的启事

2025年是中国三线建设启动60周年,为了宣传“艰苦创业,无私奉献,团结协作,勇于创新”的三线精神,弘扬三线建设者为了国家安全默默无闻数十年如一日,在深山密林、大漠荒烟进行国防科研、生产的峥嵘岁月,铭记历史,弘扬党的优良传统,特举办纪念“中国三线建设启动60周年”主题征文活动。启事如下:

一、活动主题

纪念中国三线建设启动60周年

二、组织单位

主办单位:

山东省写作学会

都市头条·济南头条

山东三线军工文化研究室

承办单位:

山东福寿园发展有限公司

山东人文纪念公园(山东红光化工厂原址,军工代号:5805)

成立由主办、承办单位领导参加的组委会,聘请有社会影响力的知名作家、专家为顾问。

三、征稿体裁

本次征文限散文、纪实文学、报告文学、诗歌四种体裁,突出思想性、文学性、时代性。散文要求3000字以内,古体诗和新诗均可,新诗100行以内。

本次活动同步征集反映时代变迁、承载历史记忆的老物件(如照片、书信、工具、日用品、票证等)。这些物件将作为时代背景的重要素材与征文作品共同呈现。

四、稿件要求

为深入挖掘三线建设的历史价值和时代意义,征文内容应为中国三线建设故事;对三线精神的理解和感悟;对三线建设者的赞美和歌颂;对三线建设历史的研究和思考,对山东红光化工厂的历史建设故事。

来稿需注明“中国三线建设征文”字样,文后注明作者200字以内简介、单位、电话等信息;

所有作品必须原创首发,若发现抄袭或一稿多投者,取消活动资格;投稿一律用真实姓名,化名重复者不予评审;

五、征稿和征物时间及邮箱、微信

2025年6月21日起至2025年9月30日

投稿联系人、电话、邮箱、微信:宋先生13325115197(微信同号) 1025924131@qq.com

老物件收集联系人、电话、邮箱、微信:杨先生 15662725195(微信同号) shandongqh@fsygroup.com,

快递收件地址(可到付)山东省济南市长清区孝里镇龙泉官庄村南山东福寿园,收件人:杨老师 15662725195

六、作品刊发及评奖

经初审符合征文要求的作品,将在《都市头条·济南头条》开设专栏发表。

征稿结束,将组织由专家、学者、教授、编辑等组成的评委会,评选出优秀作品(组委会、评委会人员作品不参加评奖)。

一等奖1名,奖金各1000元,证书;

二等奖5名,奖金各500元,证书;

三等奖10名,奖金各200元,证书;

优秀奖若干名,证书。

另设人气奖5名(按阅读量、点赞、留言等权重),奖金各500元,证书;

获奖名单将在《都市头条·济南头条》发布,获奖作品择优向《中国企业档案》等其他纸媒报刊推荐发表。

七、颁奖

评奖结束,将在山东省老战士纪念馆举行隆重颁奖典礼,具体时间另行通知。

八、其他

征文将在山东省老战士纪念广场举行启动仪式,启动后征文活动期间,将由组委会组织作家、诗人等山东老战士纪念广场、小三线红光化工厂原址等进行采风活动。

2025年6月21日

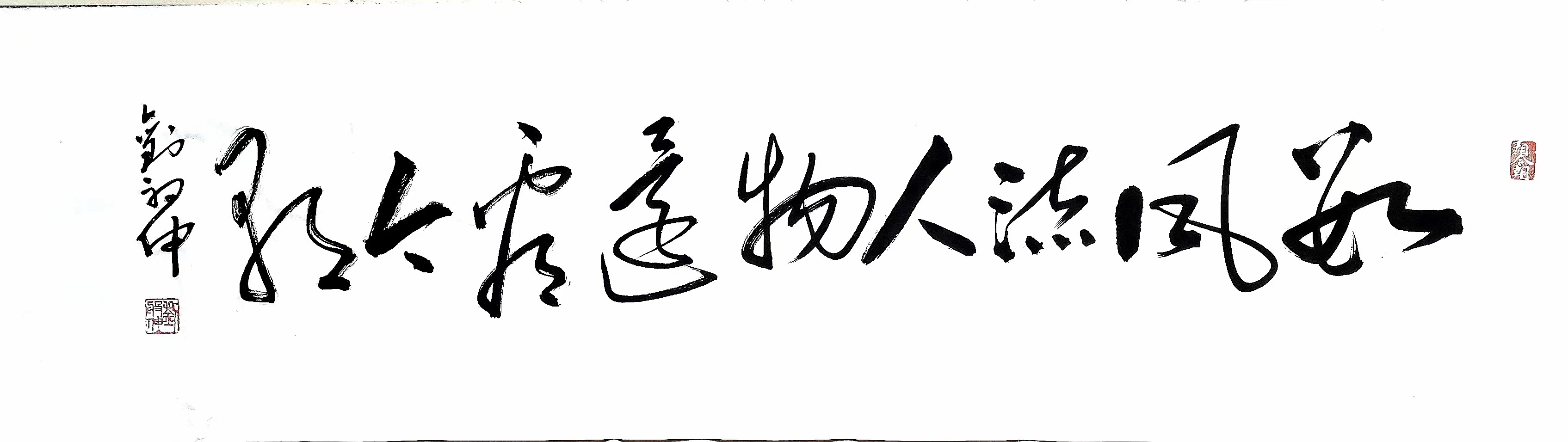

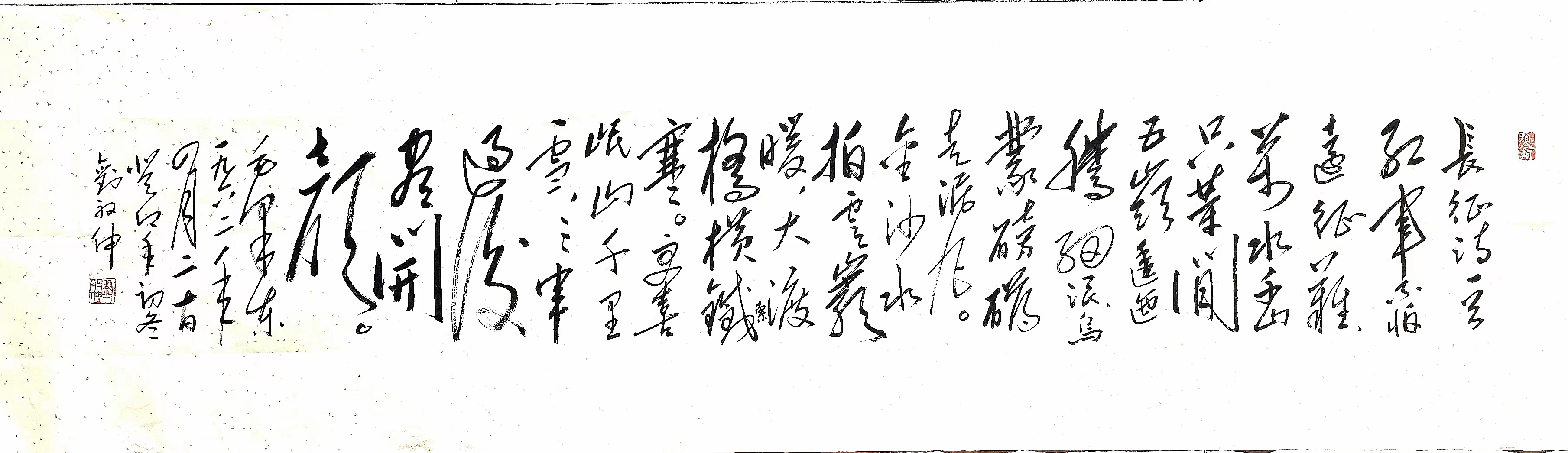

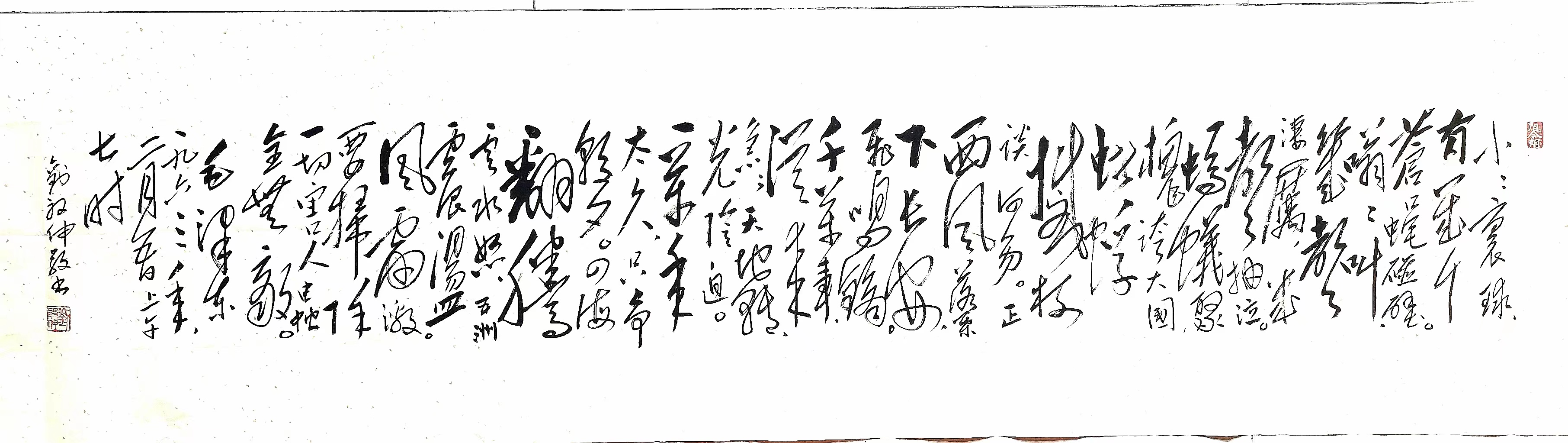

刘般伸,特型演员,著名书法家。

有需要刘般伸先生书法作品或者莅临现场演出鼓劲加油的请联系《都市头条·济南头条》。

刘般伸先生毛体书法作品欣赏

艺术热线:

13325115197

史志年鉴、族谱家史、

各种画册、国内单书号、丛书号、

电子音像号、高校老师、中小学教师、

医护、事业单位晋级

策展、推介、评论、代理、销售、

图书、画册、编辑、出版