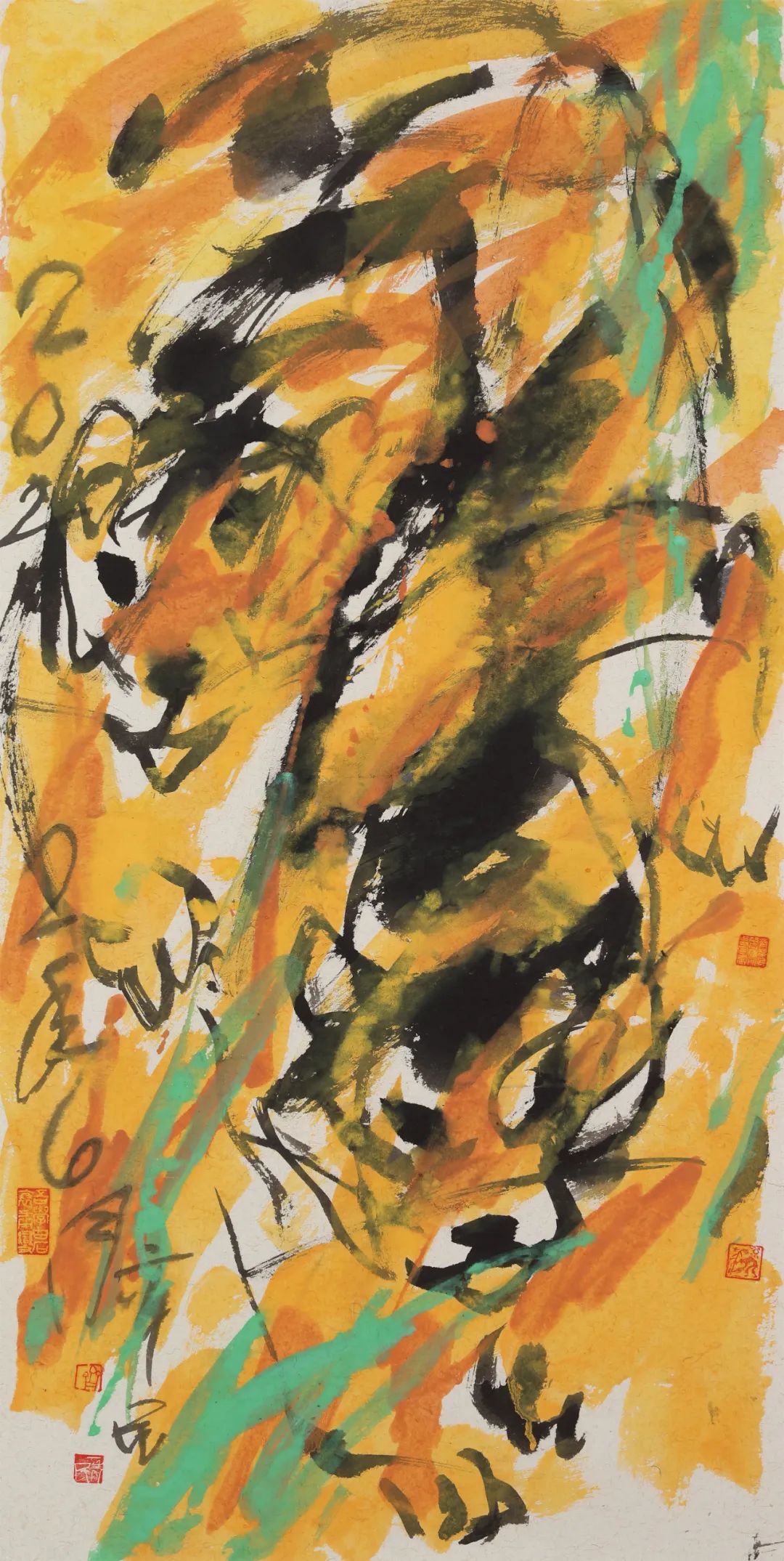

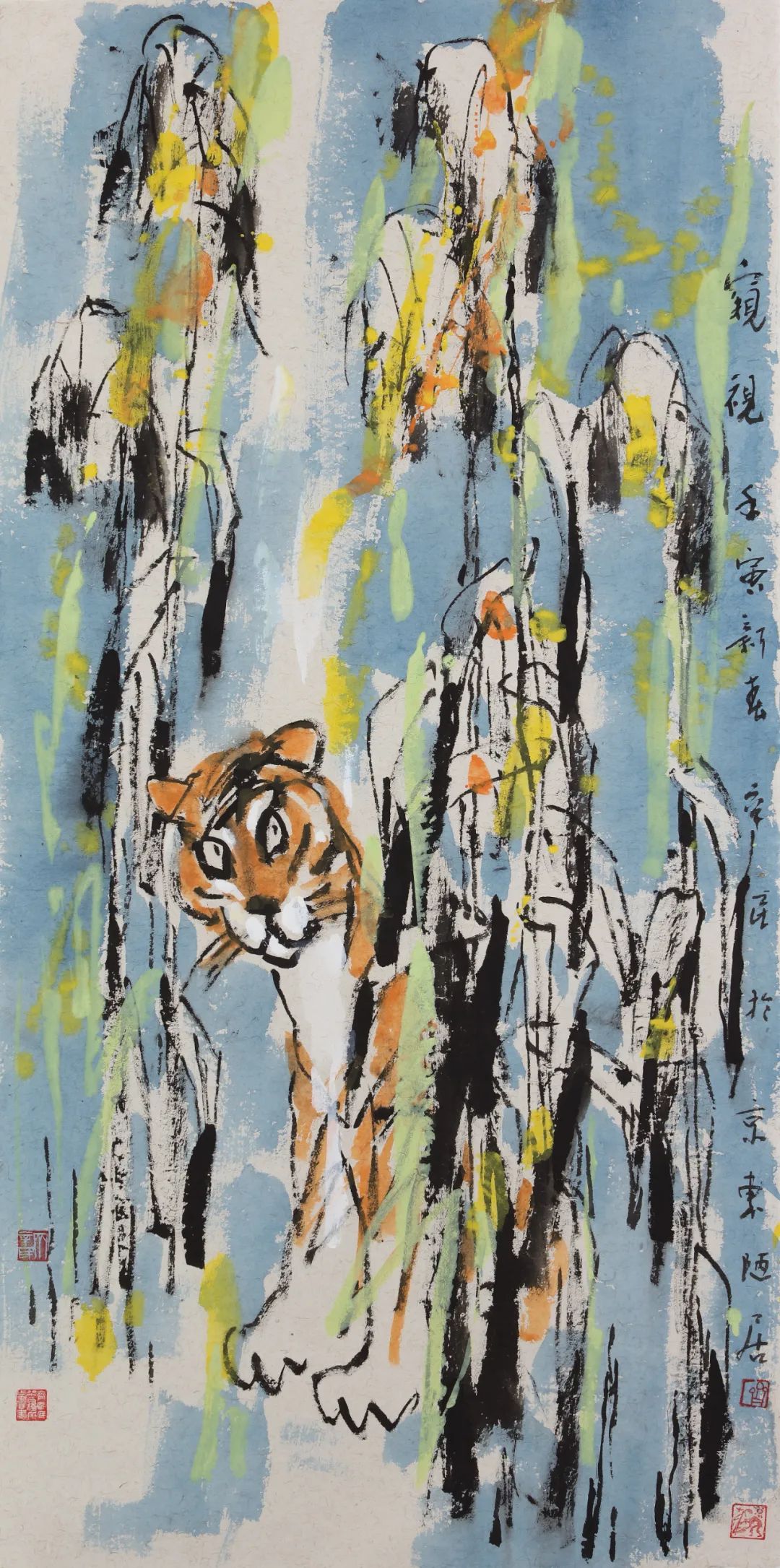

齐辛民题

齐辛民(齐新民)

1935年生于山东淄博,1963年毕业于山东艺专(现山东艺术学院),书画家、教育家。淄博书画院专业画家,现定居北京。国家一级美术师,中国美术家协会会员,中央美术学院客座教授,清华大学中国画高研班主讲导师,山东省中国画学会艺术顾问,齐白石纪念馆艺术顾问,淄博书画院名誉院长,淄博市美术家协会名誉主席;作品《看新磨》《洪水到来之前》入选第四届全国美展,《朝晖》获中国美协主办的首届中国花鸟画展最高奖,《醉秋图》入选全国首届中国画展并入编《中国美术全集》。 艺术成就:入编人民美术出版社出版的中宣部重点工程图书《中国现代美术全集》《中国当代美术全集》《世界华人美术名家年鉴》等;出版人民美术出版社《中国近现代名家画集·齐辛民》、《荣宝斋画谱·动物篇》卷、《荣宝斋画谱·花卉篇 》卷,《画中的三笔》、《大匠之门》(五卷)等画集二十余本。作品被中国美术馆、浙江美术馆、天津艺术博物馆、山东省美术馆、齐白石纪念馆等收藏。

从齐辛民到“齐家样”

欣闻淄博美术馆于2024年11月28日举行“回家·齐辛民大写意花鸟画展”,心中再次生出写一写齐辛民先生的念头,这是一个在心里久藏的念头。若舍当代画坛之大范畴不论,仅仅从地域或地理学的层面观之,齐辛民先生无疑为当代淄博美术界之旗帜,谓之为当下淄博之艺术符号亦不为过。观其履历,齐辛民先生曾长期工作于淄博书画院(淄博美术馆)。也正因此,这次展览也是齐辛民先生回故乡、回老单位,是真正意义上的“回家”。淄博美术馆这几年策划了许多有意思也有意义的展览,出了许多有学术价值的艺术书籍,打造推出的许多系列品牌展事和艺术文丛类出版物,切实推动了淄博美术事业的学术研究、美术创作,功不可没,功莫大焉。有意思,有意义,这是我作为一个普通市民对淄博美术馆许多展览的评价。如同这次齐辛民先生的“回家”展,就是一个很有意思也很有意义的展览。在展览前,有机缘得以先睹为快,看到了大部分展品,心有所感,遂作札记数则,以示对齐辛民先生和淄博美术馆之敬意。

鲐背之年的齐辛民先生,依然有一种蓬勃而豪壮的创作力,全无暮气,这让我联想起中国美术史上的诸多大家,如齐白石,如张大千等。这不能不说是一个值得美术批评家关注的现象。持久、衡稳的创作周期和创作水准,甚至于晚年多行变法之事,且有质的精进跃升,其中必有一种创作力与生命力相互成就的内在因果。

数年前,我曾受托为齐辛民先生编辑过一本作品集,也因此得以细致且大量地赏读其画作。给我印象或者感触最深的是他的作品所弥散出的浪漫主义气质。我甚至能想象出齐辛民先生作画时的状态,那应该是一种自然的、随意的状态,也只有在如此状态下创作出的画作才能有如此浪漫主义的视觉传达。当然,这种自然、随意也是齐辛民先生艺术上的自如与自得,也是一种自在与自由的表现。

由简到繁易,由繁入简难。回溯四十年甚至更早,齐辛民先生的创作应该归于那个时期正兴盛且居主导地位的“现实主义”范畴,抑或尚在某种写实的观念里探索跋涉。然观其近二十年的创作,他已彻底冲破了“现实主义”的藩篱,不再受早期所接受的“观念”之束缚了。我视之为一种类乎超现实主义的风格,也许用作家阎连科所说的“神实主义”更为贴切。实则,中国的大写意,本来就是一种“神实主义”。

齐辛民先生的近作,更趋简约,亦更抽象,齐辛民先生的作品一直在用“减法”。简约,却不是单薄与苍白,是更纯粹,是舍去了一切可舍弃之冗余。抽象,却不是艰涩与怪诞,是把具象升华,是对物象的哲学化、文学化处理,是一种对更高妙的审美品位的追求,也是齐辛民先生对自己笔墨的本能自信。去岁深冬,曾观其一幅丈二巨制,绘数匹迎风疾驰的骏马。展画之际,我的脑子里闪过一句话:老夫聊发少年狂。满纸的壮阔奔涌而来,让我感受到了一种莫名的感动和振奋。

一切艺术的终极目的一定是为了表达。被世人誉为“齐家样”的齐辛民先生,以其独特的、真诚的、自由的、纯粹的笔墨表达了对大自然的咏叹、对生命的礼赞、对万物的歌吟。齐辛民先生的艺术表达是质朴的,如同一位农夫在田野里劳作,身染泥土之气。齐辛民先生的画是出自肺腑的,笔笔驱遣自如、游刃有余。这是几十年之淬炼,愈老弥健。齐辛民先生以其高超的表达和表现能力,达于“万物皆可如画”之境,其笔下的梅花鹿、山羊、小猫、小狗、天鹅、骏马……都具备了某种“文学典型”的风韵,这也是对当代中国画的“经典形象”贡献。仅就创作题材的广博而言,齐辛民先生不是那种“一招鲜、吃遍天”的只会舞弄三板斧的画家,如果有心人去统计一下,他所创作涉猎的“创作对象”之多当是一个让人吃惊的数字。

齐辛民先生对于色彩的探索与实践几近极致,也正是这一点,他的作品总是让人过目难忘。我理解为这是一种带有“形而上”意味的色彩运用。我们已不能照某些略显陈腐的观念与教科书上的“色彩学”去研究他的色彩运用,这些已不足以诠释其用色之道,而应该再次回到“表达”这一层面来思考。换言之,齐辛民先生在用他独特的“色彩观”来表达他的世界观,用他满纸的斑斓来为他眼中的、心中的世界画像。也许,这是一种对世界、对生命最浓郁的情感渲染,在这色彩里流动着的是齐辛民先生的无字之诗。

关于写意与大写意,前人多有精论,我就不在这里做这高论的“搬运工”了。我之浅见,设若一个画家之大写意若只是停留在术的层面,即便其技法到了很高的境地,也无非一高明的画匠而已。窃以为,大写意之更高境界应该是将大写意视之为一种精神。研究齐辛民先生的创作历程和风格演变我们会发现,他已超越“形与神”“似与不似”之争,他在以更强烈的“主体意识”,重塑万物,表达更为深远之意蕴。也许,在临纸落笔的那一刹那,他就是造物者。或者,任何一位有更大志向的艺术家都应有一颗“再造之心”。齐辛民先生的大写意是解构,也是重建,是再造。

自我而又忘我,忘我又不失自我,这就是我所理解的“化境”。在齐辛民先生最近二十年甚至三十年的创作中,我们已看不到刻意雕琢,也看不到虚妄矫饰,更看不到繁复和精巧之痕,我们看到的是温和而老辣、疏阔而深沉、朴拙而雄健、奔放而磅礴,多义并存,抽象升华。沏茶一盏,点烟一支,凝视其画,或可听花开之声,闻老骥嘶风,听天鹅低语,闻呦呦鹿鸣……在齐辛民先生笔下,花在绽放,草木在生长,鸟儿在飞翔,风在吹,生命之律动跃然纸上。

任何一个有野心的画家,尤其是中国画画家,都应该思考一个问题,那就是如何脱匠气而去雷同。匠气缠身,则陷于俗流;雷同之作,犹如千人一面,永无“出头”之日。任何一个优秀的画家,也一定不能成为“观念”的牺牲品。诚如齐辛民先生在其《缘自说》一文之夫子自道:“……艺术家要创造出属于自己的艺术形式,才是名副其实的艺术家。不能自立门户,自成一家,岂能称为家?”幸甚,齐辛民先生辟出了一条属于自己的独特艺术道路,并形成了中国当代画坛的“齐家样”。这不仅仅是画家个人之幸,亦应是当代中国大写意之收获。在某种程度上,相对于齐辛民先生的创作成就,对他的创作研究与批评,评论家是滞后的,甚或是缺席的,并没有给齐辛民先生以应有的理论关注。这不能不说是一种缺憾。

就画言画,在齐辛民先生那一个年龄段的老画家中,他在大写意创新方面的探索最力,或者说是最力者之一。一切传统,既是滋养,也是局限。若能从传统里生发新枝,则是滋养;若在传统里故步不前,则是局限。研究齐辛民先生的创作,我们甚至不应仅仅从画家的个体创作去评判,这样的评判明显是狭隘的,而应将其与中国当代大写意之发展现状结合在一起考量,只有如此,才能洞见齐辛民先生在大写意领域所做探索的更大意义。如果我们将齐辛民先生的作品与当代其他的大写意画家之作品互相参看,或许更能发现齐辛民先生的影响与价值。他提出的“先用最大的功力打进去,再用最大的勇气打出来”,也似乎是一条必由之路。

齐辛民先生的大写意花鸟画是别开一面的。有意乎?无意乎?有法乎?无法乎?他的大写意花鸟画有很多值得我们深思的东西。齐辛民先生是抓住了大写意之“大”的画家,大在内涵的丰沛,大在意象的广远,大在精神的沉厚,大在生命力的豪壮。或者说,他在有意与无意之间驰骋,他在有法与无法之间腾挪,这是一种大从容,也是一种对大意境的发力与追求。齐辛民先生状写绿肥红瘦,却不镂红雕碧,全无媚世之甜腻,是赤子之烂漫,若荷锄农夫赤足行于田野间。所谓艺术感染力,所谓共鸣,盖源于此。

所谓“齐家样”,我的理解就是齐辛民先生独特的美术语言体系之形成,其色彩、构成、笔墨、意境,构建了齐辛民先生极具辨识度的美学风格。齐辛民或齐家样,是积淀,也是求索,是勤奋,也是顿悟,是实践与思考,是继承与扬弃。阅读齐辛民先生有关美术创作的笔记类文章,从中我们会看到他的心气,他不可遏止的创作激情和元气就是来自这“心气”。从他的这些艺术思索中,我们会发现他对艺术极透彻的感悟和认知,这是一种朴素的认知,也是一种对艺术本体或本质的把握。在艺术创新的路上,齐辛民先生展现了巨大的勇气和胆识,颇有一种“独持偏见,一意孤行”的决绝。当代中国大写意画的出新和发展,需要更多的齐辛民先生,需要更多的我行我素和一意孤行。

《孟子·尽心下》中有这样一段话,可以用来诠释中国大写意之大:充实之谓美,充实而有光辉之谓大,大而化之之谓圣,圣而不可知之之谓神。孟子一语,道破天机。

浅说大写意

大写意首先是“大”,更高境界是“意”。大格局、大境界、大美壮美、阳刚大气、大国风度……齐白石:“非大枝粗叶、糊涂乱抹不足快意。”大写意是创造,是把繁琐的细节去掉,创造出以简代繁的造型,更高标准“意”是只可意会不可言传的形而上的意境,是一种气度、神韵、生动的气韵,是画家人品修养的精神境界。吴昌硕“画气不画形”、潘天寿“气要盛势要旺”,大写意之途一步一层天,最高层是画修养,画家的人品高度决定画品的高度。作品最感人的是精神而非形体,作品的感染力即是画家的人格魅力。艺术是以情而感人,人的情感是丰富的,激情与温情是截然不同的情调,汤文选:“以水墨大写意单纯与强烈的气度来突破文人雅淡疏朗、闲情逸致的格局,赋予东方水墨大写意艺术崇高而宏伟的精神气度。”小情调与大气度都是人的不同情感,此与人的胸怀有关,所好不同,各有追求,各得其乐。“大道触目惊心,小道赏心悦目。”

从事大写意的画家,必须练就扎实的造型能力和熟练的笔墨功夫,不管山水、花鸟、人物,都离不开造型和笔墨,更难的是笔墨内涵和表达的精神,如果只有娴熟的笔墨功夫而不具备高尚人格的修养就只停留在笔墨技巧上;若是只有高尚的人格修养则难于以艺术语言表达其所愿,两方面缺一不可,为什么当下出不了大师?缺的是精神高度、高尚的人格修养,就目前画界的浮缲不安,追名逐利,杂事缠身,有谁甘于寂寞静心研究艺术,付出与收获是因果关系,工夫用到哪里是自己的事,失败与成功自己负责。

大写意是创造并非照抄自然物象,其笔墨语言的构建、造型都是创造的,删繁就简、以少胜多,简到什么程度是每一位画家的想象力和创造力而各有不同,其简练的造型语言都是画家重新塑造的,譬如关良和韩羽的戏曲人物,江文湛的鸽子,崔子范的花和鸟,特别是贾浩义的马,简到了极致,其形象达到了齐白石的“妙在似与不似之间”之高度,离形越远越难,减而不空,形神意足,他们是美术史上独一无二的创造,公布里希:“艺术是通过可见世界去寻求不可见世界。”风格越独特,给观者的印象越深刻,当今有独创者屈指可数。大写意的创新难度最大,愈简愈难,任何行业的成就都是金字塔式的高低结构,塔尖和塔座有极大的数量差别,宋庄徐宋路上的那座耸立的金字塔标记即证明这一道理。大写意画家要甘于寂寞醉心于所好,以此为乐,至于达到什么高度,只是一种理想,平生莫过于做自己喜欢的事,这同时也是成功者必有的一种心态。子曰:“知之者不如好知者,好知者不如乐之者。”乐在其中,其乐无穷,所以,书画家多乐观而长寿。

中国画的笔墨精神,大写意花鸟最有展现空间,由于枝干藤萝之形体的多变和无确定性,可随意安插,花与鸟的多少与疏密可任意增减排列,不受真实物形象的约束,因此,增加了笔墨施展的自由和随心所欲,随着画家的心绪任其发挥,随意挥洒、宣泄,一张宣纸是画家的自由天地,惬意畅快,特别画到满意时是一种高雅的精神享受,一种极强的幸福感。人的幸福观不同,热爱和追求什么,达到其目的时就是她的幸福目标。亚里士多德:“幸福包括拥有健康与金钱……,然后专为理性沉思,享受智慧带来的喜悦。”对事业追求的痴迷程度不同,其幸福感也不同,这也是对事业乐此不疲的动力,为什么大师级的画家多数为大写意花鸟画家?大写意花鸟画最能体现笔墨精神,有生动的气韵,有极强的感染力,画面是活的,有生气有活力而非死板呆滞,有动感有张力有气势而非平摆安排,抑扬顿挫,婉转起伏,其线条活力是画家情绪的呈现,流动的笔痕是有情感的,花卉的枝干藤蔓最适合笔墨千姿百态的运转挥洒,最能显示画家情绪的发泄。齐白石说:“世间事贵痛快。”激情昂扬淋漓痛快,这是时代人的精神追求。“笔墨当随时代”,笔墨效果应与时代人的心理相一致。谁不想过潇洒痛快的生活,水墨淋漓的笔墨精神,就是时代人的向往追求。

艺术道路千万条,爱好不同,各走各的路,才有了百花齐放的繁荣景象。路途有主流和支流之分,不论宽阔大道还是羊肠小道,都是人走的路,每条路都有成功的可能,其延续历史传统,代表民族审美主流的大写意是正宗之路,徐渭,吴昌硕,齐白石,李苦禅,潘天寿,崔子范等即是沿这条大道走过来的,大写意花鸟画家还要沿着这条大道继续往前继往开来,艺途中风光无限,未来路上总会有新的发现,总会另有大师带路。

潘天寿主张中国画与西洋画之距离越大,而中国画艺术特点更加独特而鲜明,中国画大写意独立于世界艺术之巅,其独特的艺术形式是中华民族之国粹,是灿烂辉煌的中国历史文化之重要经典之一。选择大写意艺术之路,是终生的精神享受,是心灵的慰藉,是人格历练的大道,是造福身心健康之道,不但自己受益,所创造的精神产品可满足人的精神需求,提高国人的文化素质,艺术对社会的作用是不言而喻的,艺术的繁荣是国家文明的象征,随着物质生活丰富更加显示精神生活的重要性,喜欢大写意的画家和欣赏者会越来越多,大写意前景光明。

2022年9月23日