铁血铸山河 文墨祭英烈——评方斌先生撰书纪念抗日战争胜利八十周年长联

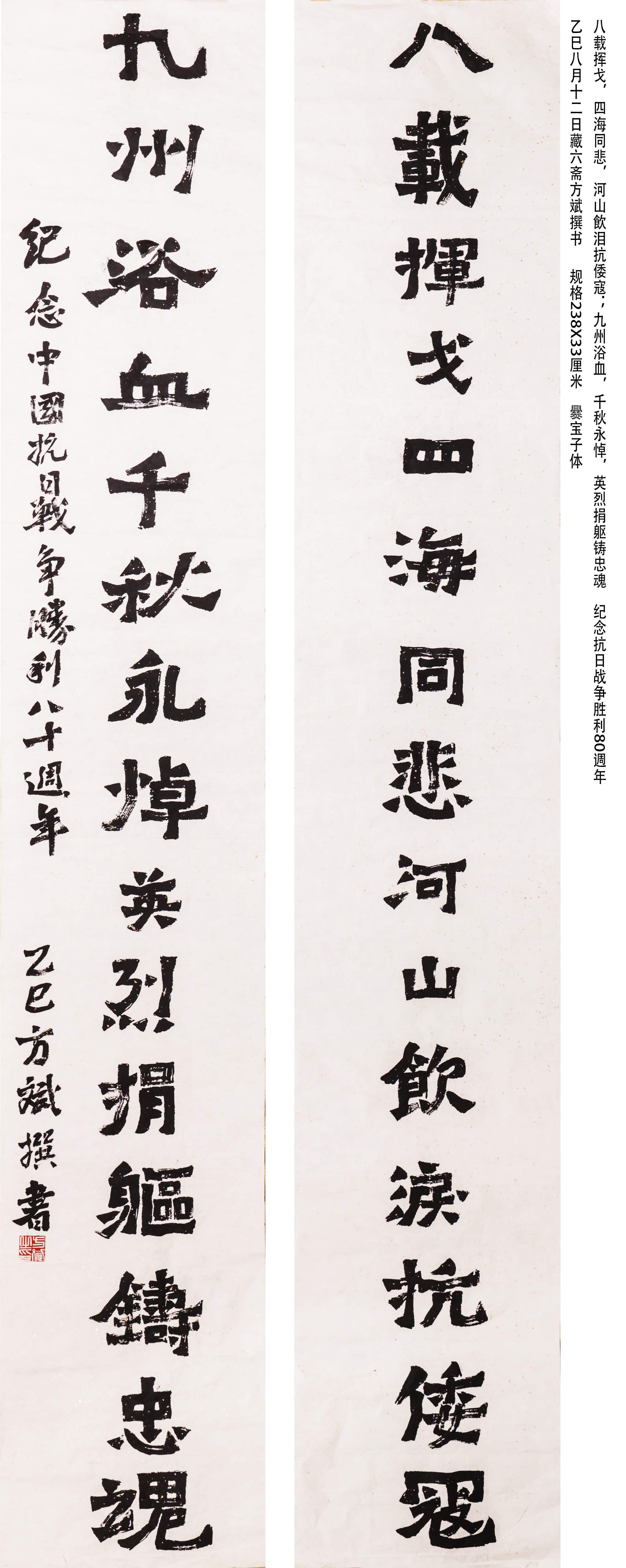

升职讯,2025年秋,在中国人民抗日战争胜利八十周年之际,著名文化学者,年近八旬的老书法家方斌先生,怀着对历史的深厚认识和对先烈的崇敬哀悼,以饱满的激情和真挚的情感,用大规格238X33厘米的老宣纸,以深厚雄强的爨宝字体,写下三十字长联佳作:

八载挥戈,四海同悲,河山饮泪抗倭寇;九州浴血,千秋永悼,英烈捐躯铸忠魂。

当这副长联在八月十二日破纸而出,它不再是墨迹,而是一柄自历史深处拔出的长剑,剑锋所指,八百里焦土回春;剑气所凝,千千万忠魂呼啸。上联“八载挥戈,四海同悲,河山泣泪抗倭寇”,将抗日的刀光剑影、血雨腥风,压缩成一声天崩地裂的怒吼。“八载挥戈”,如黄钟撞破晓雾;“四海同悲”,使长江黄河沉寂滞流;“河山饮泪抗倭寇”,,五岳群山低首咽泣,化悲痛为喷射出的复仇火焰,那视死如归的不屈精神和同仇敌忾的悲壮,彰显中华民族抗击日寇的决心。下联“九州浴血,千秋永悼,英烈捐躯铸忠魂”,笔锋陡转,悲怆化作烈焰,血色化作霞光。

“九州浴血”是大地在燃烧,也是民族在涅槃;“千秋永悼”让时间在压缩与延长中开合,过去、现在、未来在同一滴血里汇聚;“英烈捐躯铸忠魂”一收,千千万个牺牲的先烈名字汇聚成中华民族的凛然正气,熔铸成一座照耀千秋的丰碑。全联动静相生、刚柔互搏:动,则千军万马踏纸而出;静,则亿万亡魂屏息长眠。时空在此折叠,历史在此沸腾。

它把放翁诗“但悲不见九州同”的千年长叹,化作一声“四海同悲”的惊雷;把“家祭无忘”的泣血叮咛,升华为“千秋永悼”的永恒火炬。读来,如闻天鼓重擂,如见银河倒泻;字字似电,句句如雷。这副长联,不仅是文字的纪念碑,更是声音的烽火台;不仅把八十年前的血与火重新点燃,更把今天的我们推向未来的高地——让后来者每走一步,都能感到脚下土地的滚烫,听见先烈心跳的回响。这副长联在另一个层面也在告慰先烈忠魂:山河已无恙,来者更自强;中华正崛起,铁血铸辉煌!

书写如此宏大气魄的对联,须有雄强高迈的书体方能与之相应。方斌先生选择了以高古浑朴,刚正雄强的爨宝字体进行书写。这不仅是方斌先生擅长该体的问题,更重要的是爨宝字体风格能与联文的宏大气象相贴合。方先生的爨宝子体书法,是在忠实原碑字体风格的基础上,强化魏碑的方棱厚重,体势的开张和结体的奇正变化,形成自己鲜明的艺术风格。从方斌先生书写该联作品看,字字端庄严谨,笔力雄强,笔韵淳厚,在个别字中追求变化,如下联的州、秋、悼、烈等,取其奇倔与动态,与上联的字字庄重形成对比,达到刚健含婀娜的艺术效果。在布局章法上,以字大小错杂和结体的收放缩张,强化视觉对比,以重心摇曳,增加动态的律动平衡。整体联作既显端庄浑穆,又内蕴灵巧生机。贴合联文的庄严沉重而内含喷薄力感,从而达到字与文的高度契合并体现出高古的气格。

放眼当今书坛,多为缺少文化涵养的书匠,作品普遍存在文墨分离现象,书写者不能领悟书写内容的情感表达,只追求笔墨形式的视觉效果,所以造成书写不能达意的两张皮现象。而方斌先生作为文化学者,有深厚的文化底蕴,文能诗词赋文联,书善章草篆隶楷。且治学严谨,用字用词不厌反复推求,力求精当。这种治学治艺态度使方斌先生下笔不苟,精益求精。犹其在文墨问题上,更是力求笔墨形式服务于书写内容,达到文以墨显,墨随文彰的效果。象方先生这样文墨兼善者于今世书坛实属难能可贵。(文/儒谦)

来源:今日头条 升职讯 余丽梅