东莞即中国:

这是一部写在车间与实验室的《国运启示录》

城市头条/东莞

没有不被水流过的土地

没有不被商业塑造的城

【来自汇兴智造的机器人,为大家书写“道法智然”/摄自王千马】

吾球商业地理:

世界工厂的齿轮,何以咬合文明进阶的齿条?“制造”东莞,是移民血脉的开放觉醒,是代工烙印的自我锻造,更是从借船出海到造船出海的惊险一跃。这片工业雨林,以集群韧性抵御风浪,以雨林生态孕育创新,其兴衰跌宕,是解码中国制造突围与国运沉浮最鲜活的切片——东莞即中国,一部写在车间与实验室的《国运启示录》。

采写+主编/王千马;

图片/网络;

编制/大腰精+牛儿响叮当+咿呀丫

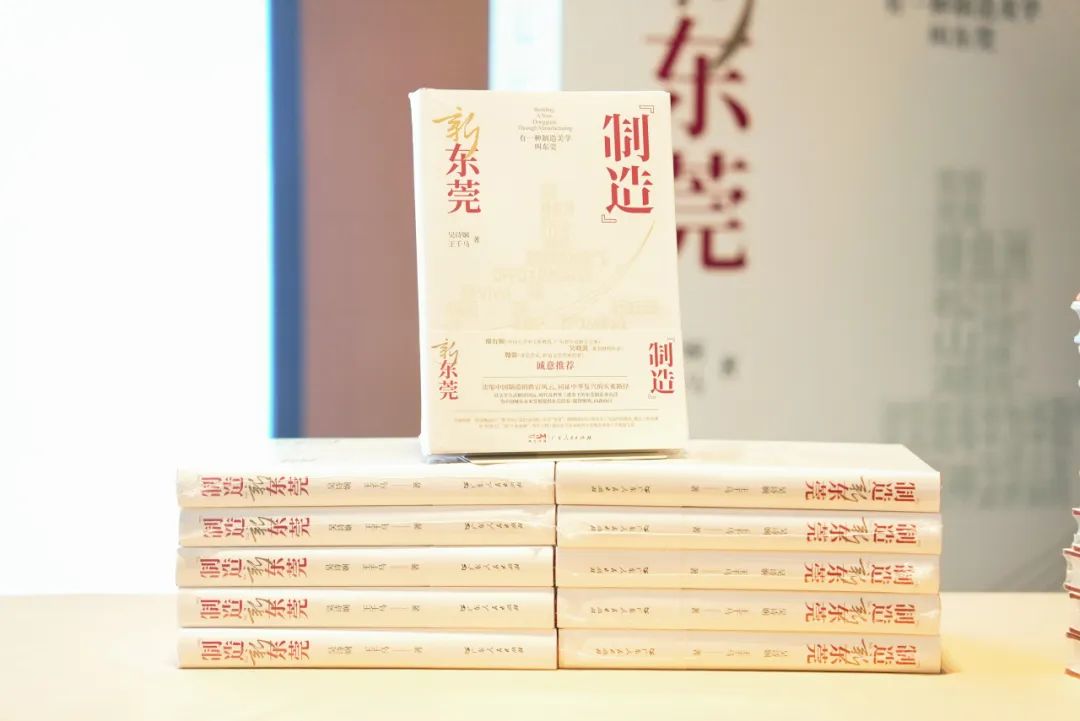

很多人都知道“制造”制造了东莞,但不是太清楚我们是如何“制造”《“制造”新东莞》的。

《“制造”新东莞》是一本书。我曾在这本书于广东文学馆举行的首发式上表示,这里的“制造”是两层意思,一个是表示制造业,一种是创造的意思。总结起来,就是通过制造业来创造了一个新东莞。

【出现在广东文学馆的《“制造”新东莞》/来自供图】

对很多人来说,东莞是个怀旧的名字。因为这里曾容纳了无数人的青春。当然,对一些人来说,东莞是一种隐晦的代名词。所以,有些人便不免带着有色眼镜问我们,那你们又因为什么来“制造”《“制造”新东莞》的?!

很简单,因为在东莞,可以发现中国。

01.

从风花雪月,到国运沉浮

Building A New Dongguan

Through Manufacturing

某种意思,“制造”《“制造”新东莞》倒是和我这些年的创作一脉相承。

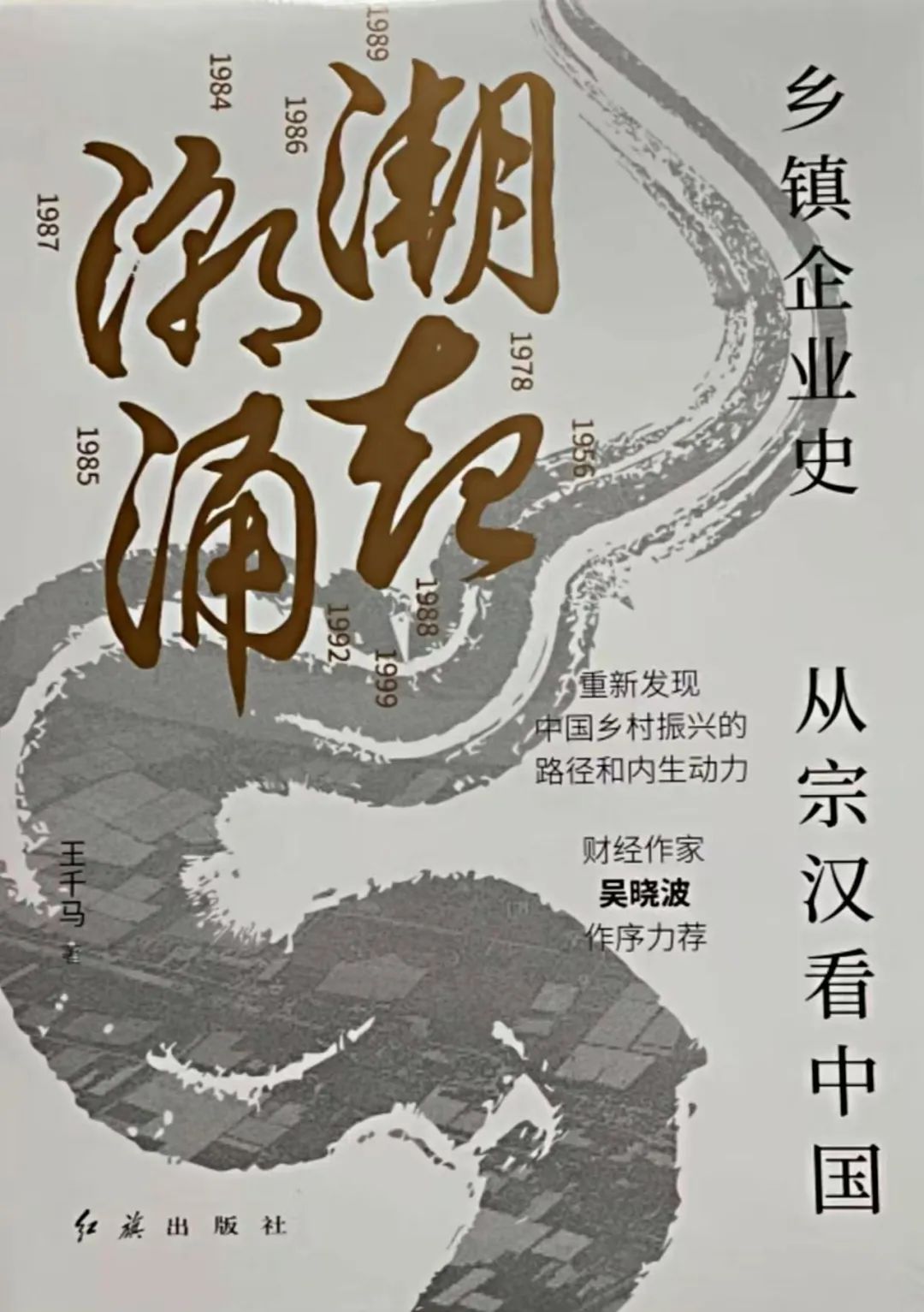

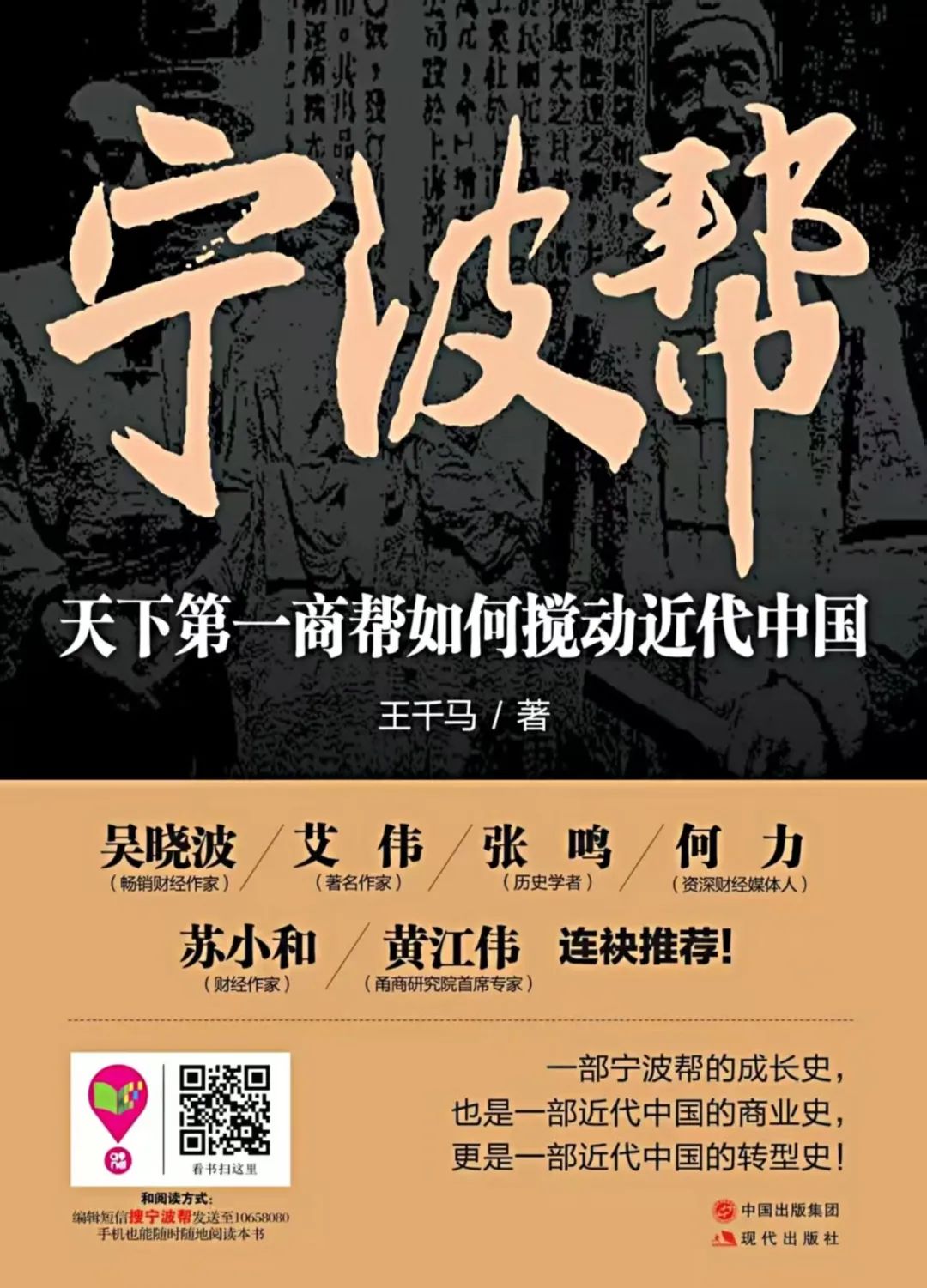

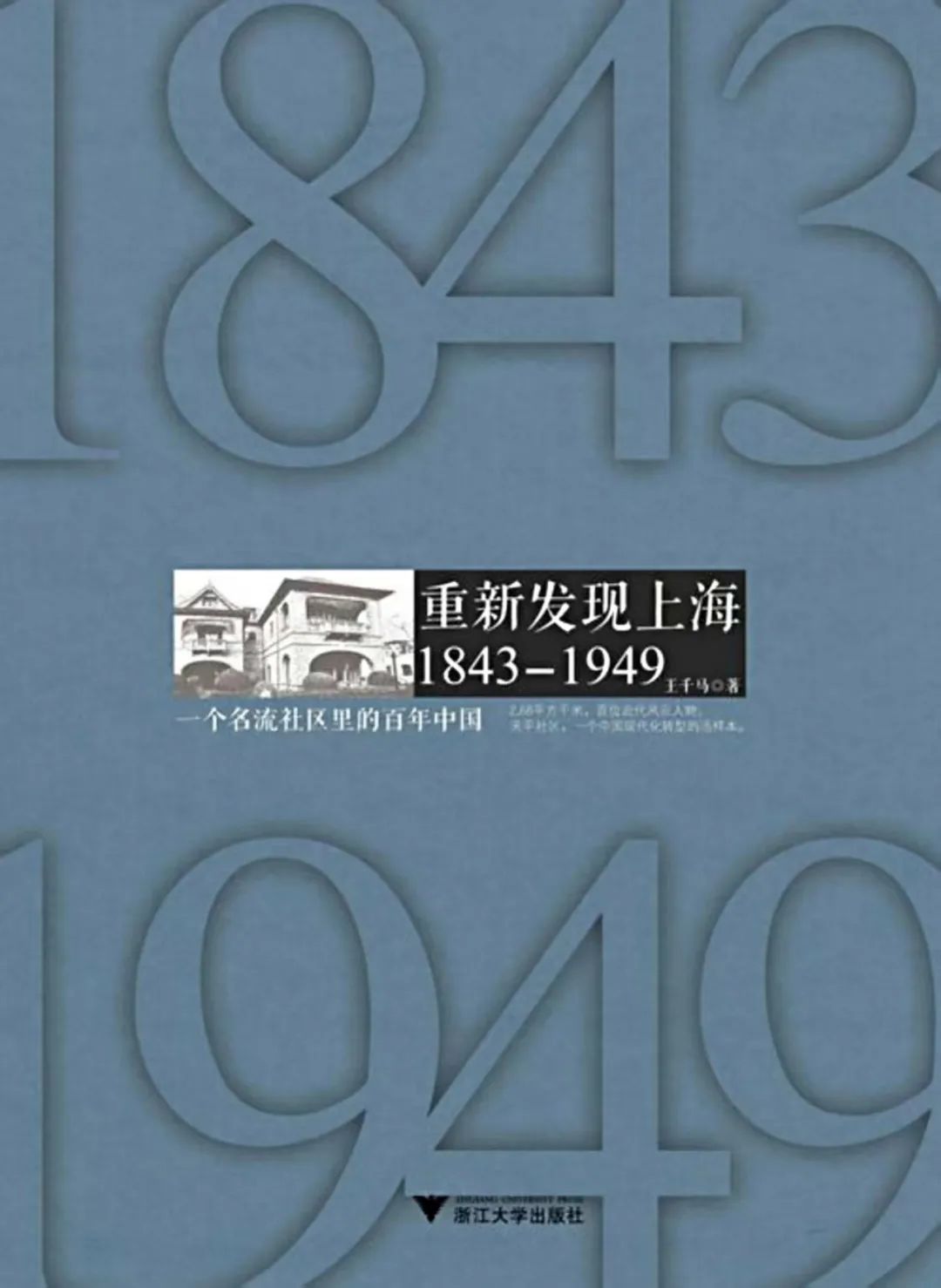

写的书,比如《重新发现上海》《宁波帮》《潮起潮涌》,还有2023年获得“新华荐书”年度十佳的《城市战争》,都是关注城市的发展和竞合,做的公号,如“吾球商业地理”,同样定位为“城市的生长和未来”。东莞作为个案的加入,丰富了我对城市的认知。

有人便问,你一个中文系毕业的人,为什么不写风花雪月,偏偏要关注城市呢?

也很简单,我是农村孩子出身,从小就对城市充满着渴望。因为这里代表着更多的可能性、更丰富的生活和更广阔的视野。当然,我之所以把目光对准城市,更重要的是在于:

其一,城市是中国文明发展的重要载体之一。今天,我们谈及历史,想到的不仅是三皇五帝,是文臣武将,还会想到良渚、陶寺、石峁、三星堆,以及安阳、西安、洛阳、开封、金陵、临安……关注这些城市,我们能打捞那些凝结在砖瓦、街巷与人群记忆中的鲜活历史片段,触摸到文明演进的真实肌理。

books

【王千马的部分作品/来自供图】

其二,我们从城市的发展,来解读中国历史的演变。 城市的兴衰荣辱,往往是王朝更迭、经济重心转移、社会结构变迁乃至思想潮流涌动的最直观投影与见证。就像我为《城市战争》所取的小标题:国运、时代及世界三重奏下的中国区域沉浮。我是把中国区域沉浮置于国运、时代及世界大背景下,反过来,通过中国区域沉浮,来看当年的国运、时代变迁,及我们与世界的关系。

其三,国家近代化的勃兴,与我们城市能否成功转型息息相关。传统农业文明下的城市,主要作为手工业和区域性商业中心存在。而近代以降,国家命运的转折点,恰恰在于其核心城市能否突破这一传统定位,蜕变为承载大规模生产、复杂分工、巨量消费、多元服务和持续创新的综合性巨系统。这种转型,本质上是从“城”向“市”的动能跃升,是拥抱工业化、现代化浪潮的关键一跃。未来,一个国家能否在激烈的全球竞争中立足乃至引领,很大程度上取决于它拥有多少这样的“引擎型城市”。某种意义上,我们的城市化与产业化进程,不仅关乎单个城市的兴衰,更直接塑造着国家现代化的质量、速度与上限,最终决定着华夏文明在人类文明新篇章中的坐标与影响力。成功推进以高质量发展为导向的城市化与产业化,意味着我们掌握了驱动文明持续向上突破的核心动能;反之,则可能错失历史机遇,陷入发展困境。

东莞的“新制造”探索,乃至全国范围内城市群的竞合发展,正是这场决定未来命运的宏大实践。所以这也是我们之所以“制造”《“制造”新东莞》的源头。

02.

东莞缩影里的中国制造全景

Building A New Dongguan

Through Manufacturing

也有问题,很多人通过打工,和东莞建立链接的通道。对于我来说,又是怎么关注到东莞的?

很多人都觉得东莞很遥远,但事实上,它也许是我们最早接触的中国城市之一。历史书上,林则徐的虎门硝烟就是在这里。只不过那时我还不知道虎门属于东莞,后来知道后,我对东莞的印象一下子就清晰起来。某种意义上,东莞也是我研究中国近代史的一个重要切入口。

当然,更重要的是,东莞还是制造业大市。我们知道它曾是“世界工厂”。我从小就听闻这里生产的产品,太阳神口服液。当太阳升起的时候,我们的爱天长地久,这个广告词我到今天还记忆犹新。只是,和虎门一样,我小时候从来没把它和东莞挂上钩。日后,我才知道它就是来自东莞,不禁有些激动,甚至,我在和东莞市作协副主席吴诗娴一起创作《“制造”新东莞》这本书时,把太阳神作为我们采访的第一站。

和这本书的书名一样,我们关注东莞,正是关注它的制造。毋庸置疑,是制造改变了这座城市。作为当年全国闻名的粮食生产县,东莞在改革开放初期,毅然决然选择了“三来一补”,最终成就了今天的东莞。而这种依靠低成本劳动力、土地红利和外资技术,成为全球产业链的“代工基地”,无疑是中国制造业当年的普遍形态,也是“中国制造”最初的名片。

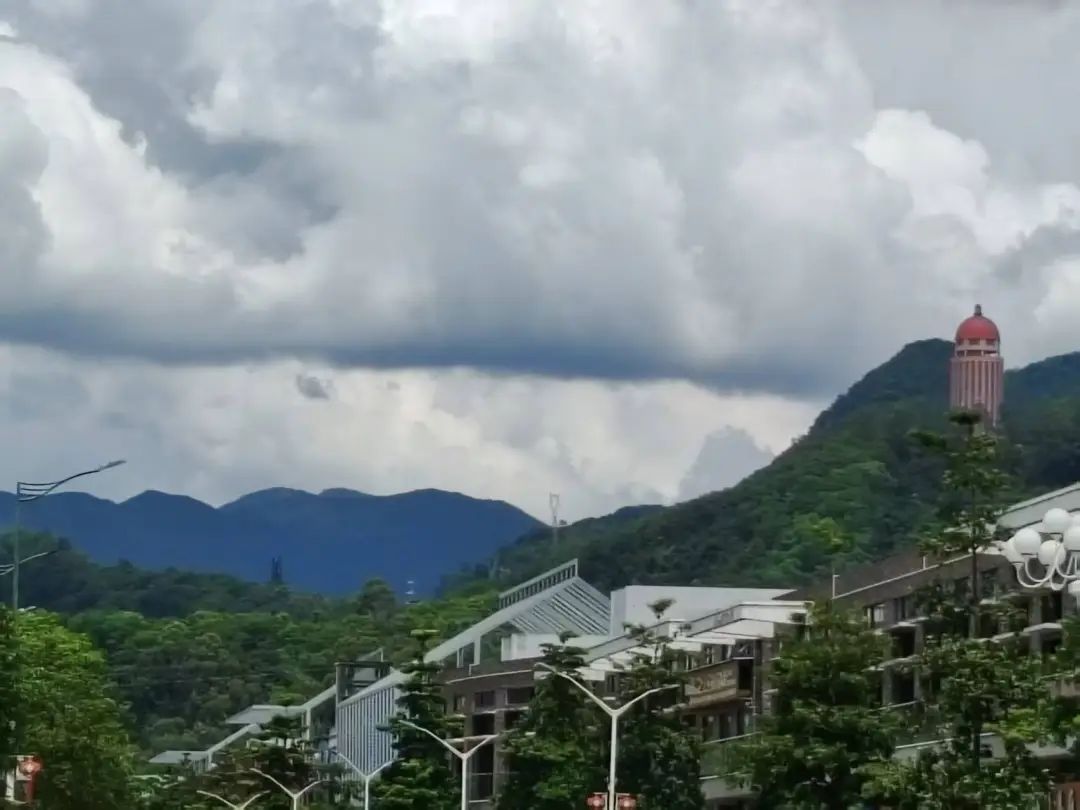

【东莞不仅有制造,也有优美的风景/摄自王千马】

【东莞不仅有制造,也有可口的水乡美食/摄自王千马】

某种意义上,我们对东莞有兴趣,正是从东莞身上,看到了中国制造发展的缩影。而且,东莞有着中国制造的爱,同样也有中国制造的哀愁。2008年金融危机后,东莞遭遇“倒闭潮”,暴露出依赖低端加工、缺乏核心技术的脆弱性。这与中国制造业整体面临的困境高度一致——如何从“微笑曲线”的底端(组装、代工)向两端(研发、品牌)攀升?

东莞的应对策略,如打造松山湖,引入高科技企业,培育专精特新,正是中国制造业转型升级的缩影。这也让今天的东莞,已不再是简单的“加工厂”,相反形成了完整的电子信息、智能装备、新材料等产业集群。华为、OPPO、vivo等企业的崛起,让东莞成为全球消费电子产业链的核心节点。这种从“世界工厂”到“工业雨林”,从“单点突破”到“生态协同”的演进,也正是中国制造业向高质量发展迈进的关键路径。

可以这样说,制造“制造”了新东莞,但与此同时,从东莞制造业的发展上,我们也可以一览中国制造业的发展历程——它几乎经历了中国制造业的所有阶段:代工起家、遭遇危机、艰难转型、创新突围,不仅可以作为观察中国制造业转型的最佳样本,而它的成功与挫折,也能给其他制造业城市提供重要借鉴。

【天圆地方的vivo,也深度“制造”了东莞的制造哲学/摄自 王千马】

更重要的是,在东莞制造业发展上,我们能发现更多的时代课题,比如制造业的升级,不仅仅是技术问题,更是人的问题。东莞的“农民工变技工”“厂二代变创客”“代工厂变科技企业”的故事,反映了中国劳动力结构、社会阶层和商业文化的深刻变革。此外,它还代表着中国制造的未来可能性。

今天的东莞,正在探索的“智能制造”“产业互联网”“科技成果转化”,这些正是中国制造业未来的关键课题。它的实践,可能定义“中国制造”的下一个十年;它还是全球化与本土化博弈的微观战场,那就是在中美贸易摩擦、全球供应链重构的背景下,东莞如何平衡外资与本土企业、如何应对“脱钩”风险、如何保持产业链韧性,对中国制造业具有战略参考价值。总而言之,东莞就像一面镜子,照见中国制造业的过去、现在和未来。

关注东莞,就是关注中国制造的命运。这也正如《“制造”新东莞》在腰封上所印的几句话:浓缩中国制造的跌宕风云,同证中华复兴的实业路径。此外,它还为中国城市未来发展提供东莞经验:提智增效、向新而行。

03.

开放觉醒与制造之城的宿命

Building A New Dongguan

Through Manufacturing

也有人常问我,制造改变了东莞,但中国那么多城市,为什么就东莞等城市,能彻底地被制造改变呢?

说实话,在面对东莞时,我们也会产生这样的疑惑,那就是东莞的制造是天生就有的,还是外部力量的强行改造的吗?如果只是外部力量的改造,那这种力量为什么就能强悍得将一个城市的面目彻头彻尾地改造一遍?某种意义上,这也是我们面对东莞时不由自主产生的好奇,它促使着我们更加深入地走进东莞,并加以回望。也正是这种深入和回望,我们才发现,东莞之所以和制造紧密相拥,既有相似的基因,也跟它的地缘环境有关。

如果大家翻阅《“制造”新东莞》这本书,就会发现,我一开始就对东莞这个名字的由来感兴趣。东莞之名并非土生土长,有莞草说,也有移民说。大量史料记载,东晋、南北朝时期,为避战乱,山东东莞郡(大致相当于今山东沂水、莒县一带)的居民大规模南迁。有趣的是,今天山东日照莒县,还有个东莞镇,这正是那段历史在北方留下的地名印记。而南迁的移民到达岭南后,为了纪念故土,便将侨居之地命名为“东莞”。今天的东莞,拥有的广府、客家还有疍家移民,像清溪镇是客家小镇,石龙西湖村则有张九龄的后人……这种多元移民结构塑造了社会底色。移民的到来,让这个地方变得开放、多元和包容,这也是日后制造能在东莞落地的根本原因。当然,也因为移民多,难形成合力,所以东莞商人在广东省存在感不高,另外,因为多是移民之后,大多低调。所以,了解了过去,你就了解了今天的莞商。今天的莞商有宏远的陈林,及迪宝的尹积琪,慕思的王炳坤……放在商业舞台上,多熠熠生辉,但事实上,他们大多远离舞台,没几个人能真正了解他们。

移民的到来,还给东莞带来了文化。因为制造业很热,很多人都说东莞是文化沙漠,但事实上这是极大的误解。移民带来的不仅是人口,更是中原的礼乐文明、耕读传统与手工业技艺。宋元以降,东莞文风渐盛,明清两代更是科甲连绵,孕育了像袁崇焕、张家玉这样的民族英雄和众多文人学者。近代岭南画派的重要奠基人居廉、居巢就长期在东莞可园授徒作画,影响深远。某种意义上,没有这些深厚的文化积淀所培育出的务实、勤勉与开放心态,以及早期手工业传承积累的技术人才和商业智慧,也很难有制造业的落地。

更重要的是,我在《“制造”新东莞》这本书中写到了它与广州的关联,正是位于珠江口东岸,扼守着西方和这个南中国大港的咽喉,所以自古以来就是商贸的通道,这也意味着开放是它的基因。与此同时,林则徐在虎门点燃的一把“火”,也让这块热土走向了民族意识的觉醒。当开放的地理基因和近代救亡图存的觉醒意识相遇,便为这片土地在改革开放时代拥抱全球资本、承接产业转移埋下了伏笔,塑造了它敢为人先、勇于变革的精神特质。东莞能抓住历史机遇,一跃成为“世界工厂”,绝非偶然。

在这本书中,我还浓墨重彩地写到了它与深圳、香港之间的关联。当年的它,将深圳和香港都拥纳在自己的怀抱。它的县治,曾经就在深圳南山的南头古城。这也意味着,它和这两块热土同文同种,本来就是一家人。所以很多东莞人,去香港做生意,或者到香港避难,像郭富城的爷爷就是从石龙到的香港,某种意义上,香港的崛起,有宁波帮的助力,也有包括东莞在内的粵商的支持。所以,也就有了日后香港的反哺。

如果大家留意,我还特意写到了这样一个故事,叫东深供水工程。这是一个让水倒流的奇迹工程,是让注入东江的水,通过石马河,一级一级地往上走,最后输送到缺水喊渴的香港。需要注意的是,当年的广东省也很渴。而且,当年的香港还没有回归。但是,在这样情况下,包括东莞在内的整个广东省还是发挥了自己对同胞的友爱精神,在内有不足(物资匮乏、技术落后),外走台风(面临自然灾害威胁)的情况下,举全省之力,数万民工肩挑背扛、日夜奋战,提前将这一工程完工。就像我在书里面说,这个工程不仅是技术上的壮举,更是血浓于水、守望相助的民族情感的象征,是一条流淌在莞港之间的“生命之渠”与“情谊之河”。

为什么我要连篇累牍地说这个和制造本无直接相关的事,正是说明东莞和香港的两地情深。这份在特殊年代用汗水甚至生命凝结的情谊,超越了简单的经济互利,建立起高度的信任与认同。这也让香港制造业的转移到东莞变得顺理成章,而且更加有力度。当香港产业面临升级压力,需要寻找成本更低、空间更大、文化相通、情感相连的腹地时,东莞自然成为首选,这种转移不仅带着资本和技术,更带着一份基于历史渊源的信任和期待。

当然,我们也得承认的是,东莞制造业来自于三来一补,但是它显然很难制造新东莞,这一切都有赖于制造的“自我制造”!

04.

从借船出海,到造船出海

Building A New Dongguan

Through Manufacturing

所谓制造的“自我制造”,其实也就是说,自我进化。换句话说,就是从当年的借船出海,走向造船出海。

今天,当我们回顾东莞制造业的进化历史时,你需要感谢很多。

一个就是当地官员的担当与远见。在改革开放初期,顶着“搞资本主义”的巨大压力,东莞的基层干部展现出了非凡的勇气和务实精神。他们敢于突破禁区,率先提出“向农村工业化进军”的口号,大胆推行“三来一补”模式,为外资落地扫清障碍。如果没有这种“杀出一条血路”的魄力、强悍的发展意识,以及对开放精神的深刻理解和坚定拥抱,东莞不会从一个默默无闻的农业县、渔米之乡,毅然决然地转向农村工业化,不会像撒芝麻一样去到处招商引资,更不会形成“村村点火、户户冒烟”的独特发展模式,为日后“世界工厂”的崛起奠定最广泛的产业基础。

二个就是东莞不仅善于无中生有,而且有从有到优的战略定力。以前很多人一直说东莞是只见星星不见月亮(中小企业多,大企业少),我以为是近几年的提法,最后才发现在1980年代末、1990年代初,东莞主政者就已经敏锐地意识到产业层次低、缺乏龙头带动的隐忧,并开始主动寻求突破。所以,东莞才有了顶住压力、克服重重困难引入雀巢咖啡这样具有全球影响力的大项目,才有了举全市之力、以超常规服务争取到广东彩电显像管项目(CRT)这个当时技术含量高、投资巨大的“月亮”,才有了诺基亚的落地并最终成为其全球重要生产基地……东莞能在电子信息产业上成为佼佼者,诺基亚的进入及其带来的完整产业链配套至关重要,堪称点燃东莞IT产业的“火种”。当然,也有了日后极具前瞻性的松山湖科技产业园区的规划与建设,决心“再造一个新城”,为高端产业和自主创新预留空间、搭建平台。

三是外围生态的系统性打造。发展制造业,不是有土地有设备就行,重要的还需要有人,有物流,有交通,有联通,有宜居宜业的综合环境。所以,这本书当中也关注到了东莞在基础设施上的超前投入和持续建设。毋庸置疑,石龙的发展正是得益于东江航运和广九铁路的交汇,使其成为华南重要的水陆联运枢纽。与此同时,东莞新貌换旧颜也与G94(莞深高速)以及莞长路、莞樟路、107国道等骨干路网的修建和升级密切相关,它们如同强劲的动脉,将东莞与广深紧密相连,也将原本分散、各自为战的32个镇街高效串联,形成了资源互补、产业协同的现代化城市组团。更重要的是东莞大道的建设,这条气势恢宏、景观优美的城市中轴线,不仅极大提升了城市形象和通行效率,更成为展示东莞现代化都市气质的窗口,让东莞拥有了和深圳深南大道媲美的科技和颜值担当……

当然,在交通之外,本书还写到了东莞在全国县级单位中率先大规模开通程控电话的建设(“要想富,先修路”和“先装电话”曾是当时东莞的真实写照),星级酒店集群的兴起(如早期的东莞宾馆、银城酒店,以及后来的厚街“酒店一条街”),以及零售业的蓬勃发展(今天的美宜佳超市就是东莞品牌),它们极大地改善了投资环境和生活便利度,让人从匆匆过客最终变成了愿意留下了,也有条件留下来的新东莞人。

正是这片土地上涌动着的热情蓬勃,以及深入骨髓的开放觉醒基因,让东莞迎来了汹涌而至的港资、台资还有其它的外资,也让东莞各镇街都借此发展起了各自的特色产业集群——虎门的服装、厚街的家具、大朗的毛织、长安的五金模具、清溪的电子……形成了“一镇一品”的壮观景象。同时,包括开创中国保健品营销先河的太阳神怀汉新、将中国陶瓷品牌推向世界的马可波罗黄建平、缔造了OPPO/vivo等国民电子品牌的步步高段永平(及其培养的弟子们)、被誉为“女鞋教父”的华坚张华荣、在人力资源服务领域深耕细作的智通苏琳……都在这里找到了用武之地,书写了草根创业的传奇。当然还包括“东莞首富”王金城、宏远集团的陈林、三正集团的莫浩棠这些根植本土的莞商代表。不过本书不仅关注大咖,也关注很多平凡的打工者,特别是千千万万的打工妹。我想东莞对很多人来说,是一个刻骨铭心、忘不了的地方。当年虽然为暂住证制度以及其它社会管理上的不足所困,但正是东莞这个巨大的舞台和相对公平的机会,改变了他们的命运,让他们像书中的向莉、王馨那样从打工妹,成了老板或上市公司总裁,像李实、郑耀南那样从保安变成了行业领军人物……当然,没有他们的汗水、智慧和坚韧不拔的奋斗,东莞也不会成为今天。所以,今天的东莞,用“海纳百川”这样的城市精神来包容他们,用排演话剧《东莞东》(或其他反映外来工奋斗历程的文艺作品),给予他们极大的温情和谢意,努力让每一个建设者都感受到这座城市的敬意与归属感。

【尤重人才的易事特,当年将“博士后工作室”也一并搬进了松山湖/摄自 王千马】

但在我看来,东莞最大的成功,还是在新世纪前后审时度势、打出的三张牌:外资牌、民营牌,和城市牌。没有外资,就没有东莞的今天。没有经营好城市,也不能留住外资。当然,光有外资也不行,必须要有根植于本土、更具韧性的民营经济。外资随时可以撤,一遇到风吹草动,就有可能拔腿就跑,但民营不会。在走访江浙和东莞之后,不得不说,东莞在民营上稍显薄弱。一是外资太强大,挤压了发展空间。其二,外资带来的“收租经济”、“房东经济”太好赚,容易让人躺平。某种意义上,东莞曾一度盛行的酒店业,无疑就是出租经济的一种极致体现(高峰期厚街镇星级酒店数量冠绝全国)。很多有钱人把钱砸在酒店业或物业出租上,导致在实体产业升级和核心科技研发的投入上,就相形见拙。这也是东莞需要自我警醒的地方,也是其近年来大力推动“工改工”、培育“专精特新”企业的深层动因。

不过,在这其中,对东莞影响最为深远、堪称转折点的战略举措是,打造了松山湖这样一个新城。

【眼前的松山湖,既是科创高地,也是“制造”的景区/摄自 王千马】

今天,我们都知道,没有松山湖提供的世界级生态、科研环境和政策支持,就没有华为终端总部(以及后来的众多研发部门)的迁入,就没有与之相关的千亿级电子信息生态链的集聚。也就没有国家大科学装置——中国散裂中子源的落户,以及松山湖材料实验室等高端科研平台的建立……当然,松山湖更大的价值,还在于通过“松山湖+”,以点带面,将科创从松山湖推向了整个东莞,激活了各镇街的创新动能,让东莞从低附加值的世界工厂变成了创新活跃、生态多样、富有生命力的工业雨林,在这里,既有参天大树(华为等巨头),也有茂密灌木(中型企业),更有无数充满活力的幼苗(初创企业、专精特新),共同构成了一个能够自我更新、抵御风浪的生态系统。

可以这样说,今天的东莞,已不再是世界工厂,而是一个工业雨林。所以,造船出海,不仅有造船的条件,也有出海的通途。

05.

惊涛骇浪中的“莞理”之道

Building A New Dongguan

Through Manufacturing

毫无疑问,今天的东莞很成功,已经是双万城市,但是新的挑战也在面前了。

正如我在前面说的,观察东莞,其实也是因为它还是全球化与本土化博弈的微观战场,那就是在中美贸易摩擦、全球供应链重构的背景下,东莞如何平衡外资与本土企业、如何应对“脱钩”风险、如何保持产业链韧性,对中国制造业具有战略参考价值。

某种意义上,在今天的东莞的头顶上飞舞着不少黑天鹅,也面临着巨大的灰犀牛……当全球供应链重构、产业升级压力等挑战如泰山压顶,东莞该如何“莞理”?

曾经有一段时间,很多人对东莞有所怀疑,觉得很多厂都撤了,东莞还能活得过来嘛?但是今天我想说的是,东莞必须要有自信。一方面,这么多年的发展,让东莞成为工业雨林,有了巨大的产业生态。走了和尚,跑不了庙。也就像在东莞开饭店的台湾人杨永安所发现的那样,很多台籍老板去了东南亚,但是他们还是发现,很多资源还是需要从东莞进口,所以他们还是在东莞设立办事处,动不动就要回来一次。不知道我们有没有注意到这样的新闻,就是泡泡玛特最近很火,但是它的供应商都来自哪里?正是东莞!因为只有在东莞,它们才能找到从模具开发、注塑成型、精密喷涂到电子元器件组装、包装印刷的完整产业链条和敏捷响应能力。这种深度分工与高效协同的“产业公地”,是东莞历经风雨却根基愈稳的底气。

换句话说,就是放大“东莞制造”的集群效应,打造不可替代的供应链节点。此外,延续“工业雨林”优势,强化外资企业与本土供应链的深度嵌套,并建立风险预警机制,针对关键领域(如芯片、精密设备)推动本土替代计划,降低“脱钩”冲击。

这也意味着,不管风吹雨打,做好自己,让自己变得更强悍,就不会栽倒。这是生意乃至人生的至理名言。

也就像华为以及OPPO、vivo们一样,只要有过硬本领,总会西方不亮东方亮。何况,我们的内需还是大市场。更重要的是,我们很多东西包括大国重器,都是在前有围堵后有追兵的情况下实现的。西方越给我们压力,我们反而越能激发内生动力、突破技术封锁,最终以实力震惊世界。

不过自信之余,我们还需要做好这些事情,一个就是产业立新柱,需要更多的发展曲线,像新能源和半导体,还有就是利用数字化、智能化、品牌化,让老树开新花。某种意义上,皮草、纺织和制鞋是当年东莞之所以成长的重要产业,尽管在今天,不如新能源、芯片那样扎眼,但是它依旧是民生所需,是就业之途。我们不能将它们视为夕阳产业而放弃,而是要努力让它们开出新的花朵,长出新的风景。

换句话说,就是通过引入工业设计提升美学价值,利用智能制造优化生产流程,借助跨境电商开拓全球市场,让这些“老树”也能结出高附加值、强竞争力的“新果”,成为东莞经济版图中不可或缺的“常青树”。

【华美食品进一步将时尚、文化“注入”月饼/摄自 王千马】

【今天的三屯,不只代工,而更多走上了自我升级和品牌建设之路/摄自 王千马】

【在大朗的“印象草原”,我看到了纺织的现代化模样/摄自王千马】

也就在《“制造”新东莞》一书的最后一部分,我们提出了四个思维的改革,和六个维度的文章,某种意义上,也是对中国制造业提出的要求兄。四个维度是改革、城市、产业、人才。六个维度的文章,是定力、并举、联合、溢出、自信和空白。

不过在这里,我想重新阐释一下四个思维的改革和六个维度的文章,前者是指:从代工思维转向品牌思维、从规模思维转向价值思维、从封闭思维转向开放协同思维、从跟随思维转向创新引领思维。后者则聚焦于:强化基础研究与核心技术攻关(科技维度)、构建韧性安全的供应链体系(链群维度)、推动制造业深度数字化转型(数字维度)、培育世界级品牌与“专精特新”企业(主体维度)、打造支撑先进制造的现代服务业生态(服务维度)、优化人才引育与创新环境(环境维度)。

这“四改六维”,正是东莞乃至中国制造业迈向高质量发展必须跨越的门槛与修炼的内功。

【来自茶山的“潮玩”。今天的东莞制造向潮向年轻人要发展。雄厚的产业动能,让泡泡玛特的生产也要“求助”于东莞/摄自王千马】

当年的东莞无疑是广深之间的空白地带,但未来的东莞依旧是空白的。是智能化、生态化下的空白。是空白的五颜六色,是沉默的震耳欲聋。

它显然不是过去的荒芜,而是孕育新质生产力、定义未来制造业形态的无限可能之地。

东莞的未来,就在于能否在这片“战略空白”上,书写出引领中国式现代化新征程的“东莞答案”!

茶水分离 市树市花,扫码聆听超然楼赋

超然杯订购热线:

13325115197

史志年鉴、族谱家史、各种画册、国内单书号

丛书号、电子音像号、高校老师、中小学教师

医护、事业单位晋级

策展、推介、评论、代理、销售

图书、画册、编辑、出版