牵机倒线之二:织布篇

韩云令

月前,我以一篇"牵机倒线"追忆母亲,没想到牵动了诸多读者的心弦。在大家的鼓励下,我决定继续书写那些被岁月尘封的往事。今天这篇"织布",便是那段艰难岁月的续章。

1971年,我穿着母亲亲手织的老粗布白半袖参加工作。这件衣裳,承载着太多记忆。我生于1954年,记事时正值深翻地、吃食堂、挣工分的年代。那时没有广播喇叭,生产队长扯着嗓子喊人上工。男劳力推着粪车下地,女青年负责碎土块,老太太们则集中照看孩子。

食堂解散后,家家户户靠工分过活。工分换来的粮食根本不够吃,特别是那些孩子多、劳力少的家庭。我见过最心酸的一幕:一户人家五个孩子,老二老三冬天只能合穿一双破棉鞋,连袜子都没有。棉袄里空荡荡的,连扣子都不全,只能左右一掩,抱着胸捱过寒冬。直到1980年分田到户,人们才终于吃上饱饭,种上棉花解决穿衣问题。

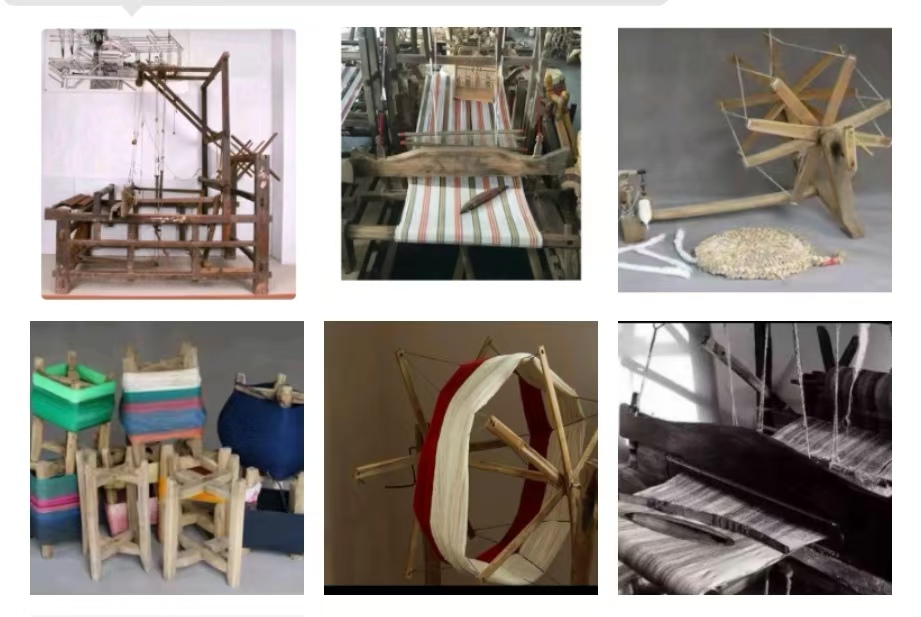

说起织布,那些工具的名字我至今记得真切。当时村里能用的都是些老旧的织布机,一个村子不过十来部。此刻,那"呱哒哒"的织机声仿佛又在耳边响起,纺线、牵机、刷机、认缯的场景历历在目。

织布是项大工程。先要将籽棉轧成皮棉,再用高粱细杆搓成棉布机。纺车将棉条纺成线,用四腿的拐子缠成"乐约",一个个排在墙根。接着是牵机——用光滑的高粱杆将线一根根梳理整齐。倒线后,要把线团浸在面糊里反复揉搓,再拉出来刷机。这刷机的活儿讲究手上功夫,得是麻利人才能干得好。我的母亲和姨母都是个中好手,可惜我没能传承到她们的好手艺。

织布机的构造颇为精巧。两米多长的机身上,立着门框般的架子,上面垂下的绳子连着竹制的"助"——这个薄薄的竹片可是关键,织布人一拉一推间,它就带着经线上下分开。梭子像条肥鱼穿梭其间,手要端得平稳,稍有不慎就会落地断线。机头缠经线,机尾卷成品。下方的踏板少则两块,多则四块,织花布时得手脚并用,听说最复杂的要八块踏板,不过那等精妙工艺我未曾得见。

如今商场里绫罗绸缎应有尽有,可我总觉得,什么都比不上老粗布贴身。那粗粝的质感会呼吸,吸汗透气,裹着阳光和棉花的味道。每当触摸到这样的布料,母亲坐在织机前的身影就会浮现在眼前,那"呱哒哒"的声响,是岁月最动人的歌谣。

个人简介

韩云令,女,汉族,1954年10月生,商河县,1971年参加工作,现已退休,一生于名利无缘,平时只喜欢读书,国画,努力用文笔记录生活所思所想,用画笔描绘所见所闻,曾在齐鲁晚报壶点号发表《泥上偶然留…》《充满哀思和…》《莫道桑榆晚为…》《关于五一的些许回忆》还有发表于稻田文学的《老年学画》和《母亲的针线活儿》,济南都市头条还有在北京头条新推发了几篇家乡美食等。最近又在济南日报商河新报发了几篇共有三十余篇。