新加坡的南洋理工大学

凌 云

我们一家三口人8月1日下午参观了新加坡的南洋理工大学。我们出了地铁,坐上学校的校车(是免费的),来到了心仪已久的地方。

新加坡南洋理工大学“小笼包”建筑即The Hive,设计者由英国著名建筑师托马斯·赫斯维克(Thomas Heatherwick)设计。上下共8层,完工时间2015年,它是由一位华人出资建造的。

建筑由12座塔楼组成,没有明确的正面或背面,每一层都连接着中央中庭,层层叠叠的结构设计赋予了建筑一种韵律之美,从远处看就像一组中式茶楼盛载点心的蒸笼层层叠起,因此被学生们亲切地称为“小笼包”。

外墙由1000多块面板组成,花瓣随楼层由下而上渐渐放大,造成十二座看似独立上阔下窄而且高低不一的小塔楼,小塔楼不规则地围成一圈,屋顶种满绿树。

拥有一个360度完全开放的环形走廊和中央中庭,人们可以从各个方向进入中庭,内部每层均与中央中庭相连,形成自然通风系统,即使在高温天气下,室内温度仍比室外低约5℃,大幅降低空调使用率。

教室布局,内部错落有致地镶嵌了56个圆形教室,它们没有明显的正面、背面,而是开放地拥抱每个角落,打破了传统刻板、严肃的教室形式,消除了传统层次分明的前向教室,让每个课程的参与者,不论学生还是老师,都能在一个更加平等和相关的空间中相遇。

每座塔楼重重叠叠,曲径通幽处还能偶然发现隐秘的小花园,充满着惊喜。

随着技术的不断进步以及学生和教授获取信息方式的改变,社交才是大学建筑最重要的功能与价值定位,所以The Hive的设计旨在为来自不同领域的学生和教授提供足够的互动空间,让他们可以在这里见面和交谈。

建筑的蜂巢式布局融合了蜂群的协作理念,寓意着像蜂巢一样的学习社区,希望学生和教职工能像蜜蜂群体一样在这个空间里紧密协作,积极交流知识与想法。

建筑外观模仿蜂巢这种自然形态,也暗示着与自然的融合,体现了对自然生态的尊重,以及建筑与自然和谐共生的理念。

自然通风,通过开放式结构和无主入口的设计,内部每层均与中央中庭相连,形成自然通风系统,减少空调使用。

通过精密计算的玻璃幕墙角结合传感器自动调节遮光板,减少了约30%的空调能耗,达到了智能通风。

每一层都有大的开放式空间,放有桌椅供学生和游人休息。顶层不但享受自然吹风还能往下观景。

小笼包成为校园地标,是南洋理工大学最具标志性的建筑之一,也是新加坡最具国际影响力的建筑设计之一,成为了学校的文化象征和校园精神的代表。

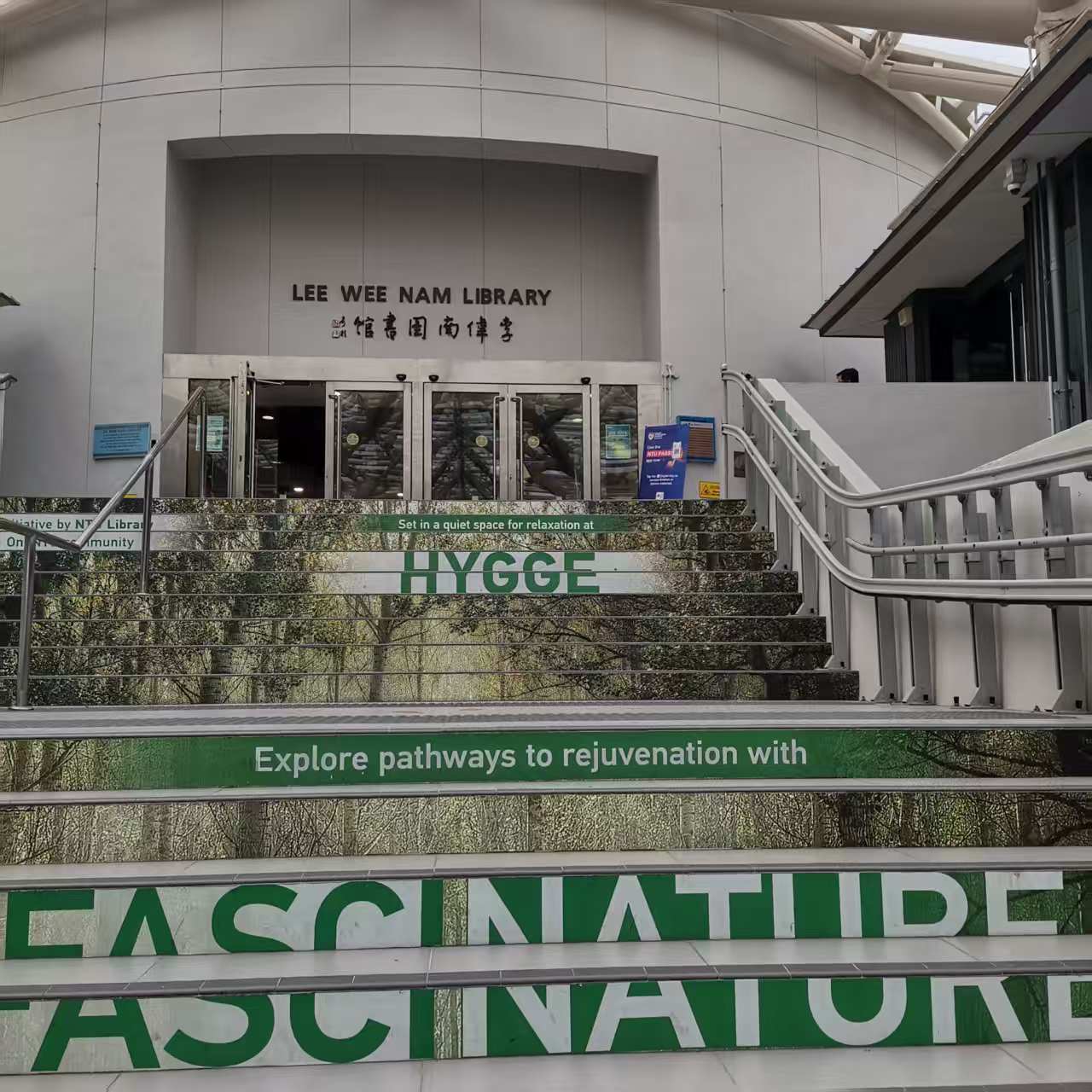

最后我们又看了看南洋理工大学的图书馆,它是知识的海洋,知识成就了学生们的梦想,这里是通往理想的通道。