收音机里的刀光与岁月深处的怀念

李 皓

老式收音机的旋钮在指尖转动,沙沙的电流声里藏着一个少年对英雄故事的全部向往。二十世纪七十年代的乡村夜晚,薛中锐那沉稳有力的声音从喇叭里传出,将《大刀记》里的刀光剑影铺展在我眼前。那半小时的播讲时光,是我少年时最珍贵的期待,也是刻在我记忆里的精神印记。

二十世纪七十年代的乡村文化生活,贫瘠得像冬日裸露的土地,课本之外,连环画是难得的多彩世界,电影须徒步几个村庄追着看。家家户户屋里的有线喇叭,是乡村最为普及的信息窗口,早晚定时响起的“新闻与报纸摘要”节目,成了乡村人连接外界的纽带。父亲从莱西县城伯父家带回村的收音机,在我手中变成了通往英雄世界的钥匙。放学后的家务总是做得格外匆忙,喂猪、填土、扫院子,每一件事都赶着时间,只为在七点四十分前能坐在收音机前,等待那声熟悉的开场。

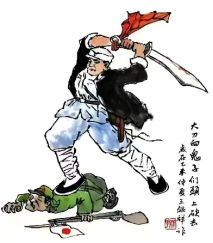

薛中锐的声音自带魔力,能将文字转化为鲜活的画面。当他讲到主人公挥动大刀向鬼子们的头上砍去时,我总能想起奶奶常说的家史——我家有三位亲人,即爷爷的亲侄子、奶奶的亲爹和亲侄子,先后无端被万恶的日本鬼子枪杀和烧死,我家沿街的草房也先后三次被下乡扫荡的日本鬼子点火焚烧,其中一次还是在农历的大年腊月三十。那些长辈口中的苦难,在《大刀记》的情节里有了具象寄托,每一个“刀劈鬼子”的细节,都让我热血沸腾,都让我禁不住想起当时流行的那首《大刀向鬼子们的头上砍去》的歌曲,特别是歌曲最后的那个高八度的“杀”字,仿佛让我替亲人报了深仇大恨似的。只是,这样的沉浸总时常被母亲的呼唤打断,母亲要么喊我去烧火做饭,要么让我去照看幼小的弟弟,关键情节常常在不情愿的忙碌中错过。可即便如此,我始终仍抱着对故事的热情,那份“听个热闹”的单纯快乐,是那个年代一个小小少年的幸福与满足。

随着岁月的流转,收音机的电流声渐渐远去。考上大学读中文系后,在中国当代文学史的课堂上,我意外地再一次与《大刀记》相逢。当老师讲解郭澄清的创作与抗战题材小说的意义时,我才知道那部让我魂牵梦绕的评书《大刀记》,源自一部三卷本同名长篇小说。可淹没在专业书目的海洋里,我终究没能在学校图书馆里寻得它的踪迹,这份遗憾一拖便是数十年。

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利八十周年,亦是红色经典长篇小说《大刀记》出版50周年,当历史的烽烟在时光中淡去,那些曾激荡人心的故事在我的心中却愈发清晰。收音机里的刀光早已穿透岁月,化为对英雄的崇敬与对和平的珍视。奶奶讲述的家族苦难,评书里的英雄壮举,文学史中的文学评价,在八十周年这个特殊的节点交汇成感情的激流。那些被日本侵略者夺走的生命,那些在战火中燃烧的家园,那些用大刀与热血守护山河的先烈,都需要我们终生铭记。

如今,老式收音机早已不知去向,但薛中锐的声音却依然在记忆里回响。这个秋天,我要寻来郭澄清的《大刀记》认真品读,让文字填补当年收音机里的遗憾。不仅为补上那段未竟的阅读,更为在字里行间触摸历史的温度,怀念那些在抗战中英勇牺牲的先烈们。刀光或许会在岁月中模糊,但英雄的精神与民族记忆的光芒,必定永远在时光里闪耀。

作者简介:

李皓,笔名浩泉,工作、定居泉城济南之南的胶东平度人,退休新闻工作者,山东省作家协会会员。

茶水分离 市树市花,扫码聆听超然楼赋

超然杯订购热线:

13325115197

史志年鉴、族谱家史、各种画册、国内单书号

丛书号、电子音像号、高校老师、中小学教师

医护、事业单位晋级

策展、推介、评论、代理、销售

图书、画册、编辑、出版