戈壁滩上的人间传奇

——赏读二月梅《石河子散记》

宋俊忠

读罢二月梅先生的《石河子散记》,眼前仿佛铺开一卷浸透血汗的边疆史诗。这不是寻常游记,而是一部用脚印丈量信仰、用泪水浇灌希望的壮歌。当作家踏上这片被天山雪水滋养的土地,石河子便不再是地图上的小圆点,而成了中国人精神版图上的璀璨星辰。

一、荒漠里炸响的春雷

文章开篇就让人心头一震。上世纪七十年代的黑白照片里,兵团战士和支边青年站在刚冒出地面的建筑前,笑容比戈壁的阳光还烫人。那时石河子还像个刚学走路的娃娃,在“风吹石头跑”的玛纳斯荒滩上摇摇晃晃站起来。二月梅写“这座城是从无坎土曼刨出来的”,这“刨”字用得真狠——仿佛能听见铁镐砸在盐碱地上的闷响,看见虎口震裂的血珠渗进干旱的土地。

最绝的是向导苏静的出场。这个穿蓝裙子的党史工作者,眼角皱纹“像石河子街边的胡杨”。当她指着合抱粗的白蜡树说“六十年前这里寸草不生”,恍惚看见那些栽树人的身影:寒冬里用体温化开冻土,把树苗裹在军大衣里暖着,像呵护婴儿般种下第一片绿荫。如今浓荫铺满街道,树根下还睡着多少年轻的忠魂?

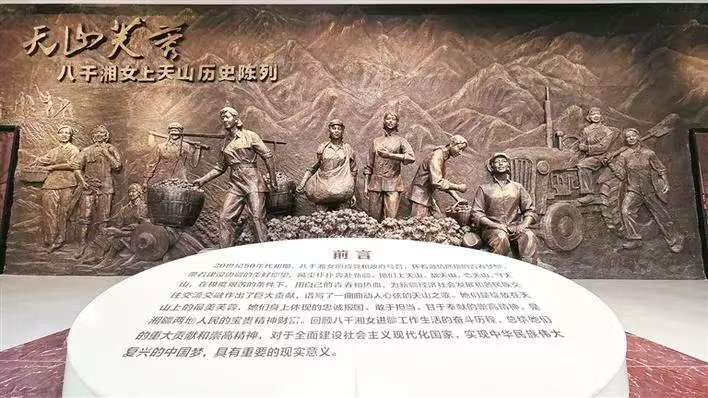

二、八千朵芙蓉落天山

散记最揪心处,是钻进居民楼拜访89岁的周淑琴奶奶。老人纳鞋底的针线起落间,带我们回到1952年的闷罐车厢——16岁的湘妹子挤在车厢里,怀揣着“到祖国最需要的地方去”的信念,却不知迎接她们的是地窝子和玉米糊糊。当二月梅写到周奶奶“挺着大肚子摘棉花,一天百斤比小伙子还多”,眼前突然模糊:那沉甸甸的棉桃里,坠着多少湘女的思乡泪?

在石河子博物馆,“八千湘女”展厅像面明镜,照出历史的粗粝与生命的柔韧。13岁女娃的申请书字迹稚嫩如春芽,打满补丁的棉袄袖口绣着褪色梅花——湖南女儿在零下三十度的寒夜,哆嗦着绣一朵不会凋谢的故乡。最震撼的是那组数据:90%的湘女终身留疆。她们把青春碾成铺路石,让后代踩着走向绿洲。这哪里是支边?分明是两千多个花季生命的集体涅槃!

三、老物件开口说话

二月梅深谙“器物传情”之道。他笔下的老物件个个会开口:

展柜里的坎土曼木柄油亮,那是被十万双手掌磨出的包浆。镐头缺口还卡着玛纳斯河的砂石,像战士负伤留下的勋章。

周奶奶送的鞋垫上,金线绣的向日葵永远朝着东方。这方寸之间的信仰图腾,比任何口号都有力。

“劳动模范”搪瓷缸的斑驳漆皮,军用水壶上“保卫祖国”的磨损刻痕,都在诉说同一个故事:忠诚是用体温焐热的。

当苏静指着国华光伏板说“年发电4.79亿度”,这些冰冷数字突然有了温度——那分明是湘女们存在银行里的青春利息,正化作光明照亮新城。

四、小孙女举起的右手

文章最妙笔在结尾。当小外孙女在博物馆党旗下宣誓,稚嫩童声与泛黄档案里的“为人民服务”产生奇妙共振。这个五年级女孩可能还不懂“屯垦戍边”的深意,但她举起的右手,连起了1952年闷罐车里的少女们。二月梅用这个镜头告诉我们:石河子精神不是标本,而是薪火——从王震将军冰水里修渠的腿,到湘女采棉流血的手,再到今天光伏板下调试设备的年轻面庞,这条生命链从未断裂。

掩卷而思,石河子的灯火在心头亮成星河。这座从地窝子里长出的城市,早把根须扎进中华精神的岩层。它用合抱粗的白蜡树宣告:荒漠里也能种出春天;用湘女们的白发作证:信仰能让石头开花。当我们走在绿荫匝地的街头,别忘了脚下沉睡的拓荒者——是他们用青春骨血拌着玛纳斯河水,浇灌出这座戈壁明珠。而二月梅先生的笔,正是那传递火种的手,让跨越时空的光,永远照亮前行的人。

茶水分离 市树市花,扫码聆听超然楼赋

超然杯订购热线:

13325115197

史志年鉴、族谱家史、各种画册、国内单书号

丛书号、电子音像号、高校老师、中小学教师

医护、事业单位晋级

策展、推介、评论、代理、销售

图书、画册、编辑、出版