中国三线建设启动60周年征文120

我登上了鲁山巅峰

许秀英

一九七〇年,我从淄博机校毕业,被分配到三线军工厂九七六厂。厂里派了解放牌大卡车来接我们,三十名同学一同将被褥行李搬上车,随后也登上了车厢。卡车在沙土路上疾驰,车后扬起滚滚尘烟。行驶约半小时后,群山渐入眼帘——我从未见过如此连绵的山,或巍峨或低矮,一路铺展,着实让我开了眼界。车辆驶入盘旋公路,在悬崖峭壁间的S型山道上缓缓前行,惊险得让人心惊胆战,总怕一不小心就坠入深渊。一个多小时后,车终于抵达厂区。这里没有大门,也没有围墙,我们被送到一处四面环山的地方,被告知这便是厂部。我们七个同学分到动力科,有人领着我们去往动力科的单身宿舍“夹皮沟”。每人一块铺板搭在两条长凳上,便是床铺;四人一间宿舍。全厂新来的三所机校学生,约莫有一百人。我们先在厂部集中学习,一个月后便回到车间上班,从此开启了一辈子的军工生涯。我们住在鲁山脚下,四周被群山环抱。

每日望着鲁山巍峨险峻的身姿,心中总生出欣赏其雄伟风貌的念头,攀登鲁山渐渐成了我迫切的愿望。

四月二十四日午后,吃过午饭,我们顾不上休息,便在杨道岐师傅的带领下,与毕银德、曹聿诰、赵桂芝三位同学一同向鲁山进发。远眺群山,鲁山主峰直插云霄,两侧群山如奔涌的浪涛,蜿蜒起伏,环绕四周。我们翻越巨石,绕开深谷,攥着小树,顺着曲折的山路相互照应,小心翼翼地向上攀爬。那条小径曲曲折折地向山顶延伸,有时甚至会迷失方向。攀登的过程颇为费力,途中我们采撷着野花,红的、黄的、粉的……绚烂夺目,山风拂过,送来阵阵清香。

五人一路说说笑笑,高谈阔论,欢声笑语在山谷中久久回荡。爬过一段路,大家都已汗流满面,球衣被汗水浸透,却没有一人喊累,就连我和赵桂芝也咬牙坚持着。杨师傅十分关心我们,总怕我们累着,我们却毫无倦意,满心欢喜。此刻,心中所有的不快都烟消云散,只剩下纯粹的喜悦。我们细细观赏着大自然的秀丽风光:回头俯瞰,群山叠翠,松林涛涛,怪石嶙峋的峡谷与深不可测的山涧,既令人惊心动魄,又恍若置身瑶池仙境。蔽日的竹林投下郁郁翠影,高山流水相映成趣,巍巍青山饱含深情,景致美得难以言表。杨师傅告诉我们,以前曾有人在此失足坠崖,叮嘱我们务必相互照应,注意安全。我们继续向上,蹚过小溪,跨过山谷,穿越山涧,累得气喘吁吁、汗流浃背时,便停下来歇息片刻,我甚至爬到树上稍作休整。终于,我们成功登上了海拔1108.3米的鲁山主峰。

五人在山顶坐下休息,只听山风呼啸,松林发出“唰唰”的声响,若独自一人在此,定会心生畏惧。杨师傅与毕银德、曹聿诰合力将大块石头推下山崖,石块坠落时发出“啪啪”的巨响,比过年放鞭炮还要有趣。我和赵桂芝也想试试,却怎么也推不动。举目四望,层峦叠嶂如屏矗立,山势嵯峨奇异,林海茫茫、连绵起伏;又似飞龙舞凤般蟠旋宛转,气势壮阔。此时,苏轼“不识庐山真面目,只缘身在此山中”的诗句涌上心头,竟有了几分相同的感悟。眼前的奇幻景色让人飘飘然,一时不知如何形容这份震撼。我今天格外高兴——啊,我终于登上了鲁山巅峰!

(根据1970年4月24日,日记爬鲁山改写)

作者简介,许秀英,女,汉族,1948年出生于山东省淄博市周村。中专学历,助理馆员。参加过重庆大学举办的档案培训半年,获中国兵器工业总公司颁发的合格证书。山东省劳动厅半工半读机械学校淄博分校毕业,分配在山东三线军工厂九七六厂工作。酷爱文学,喜欢写作。爱做服装,喜欢剪纸。1998年退休,定居日照。

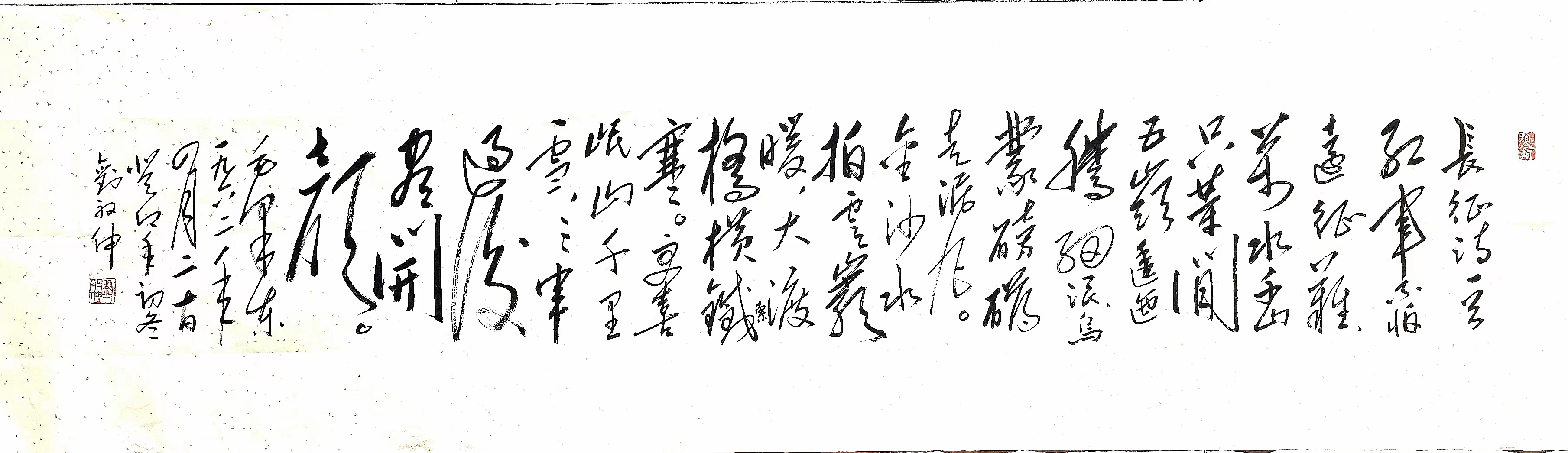

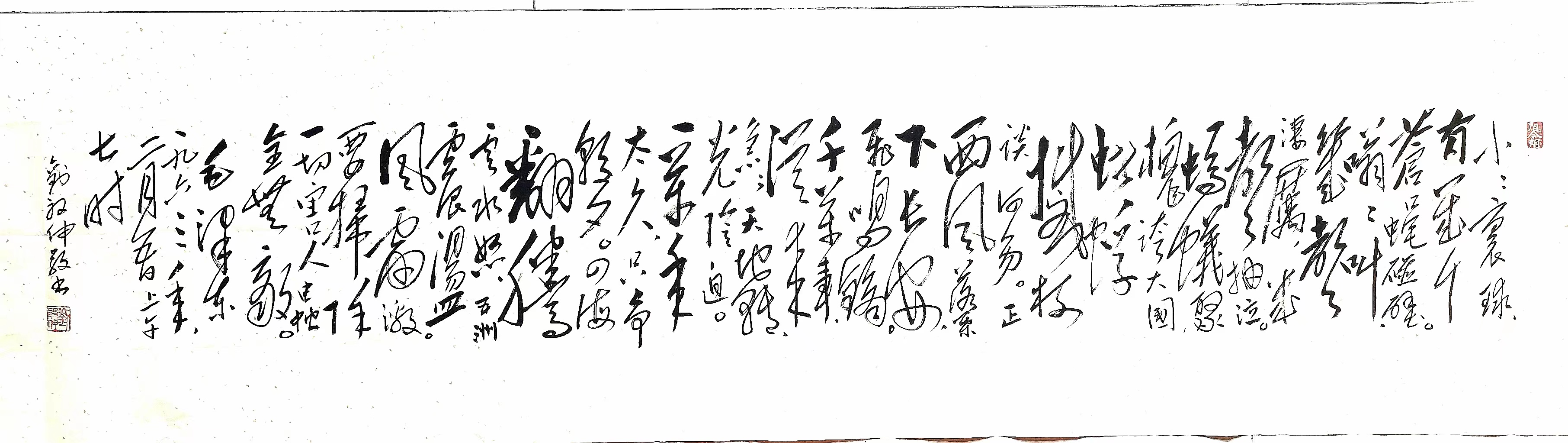

刘般伸,特型演员,著名书法家。

有需要刘般伸先生书法作品或者莅临现场演出鼓劲加油的请联系《都市头条·济南头条》。

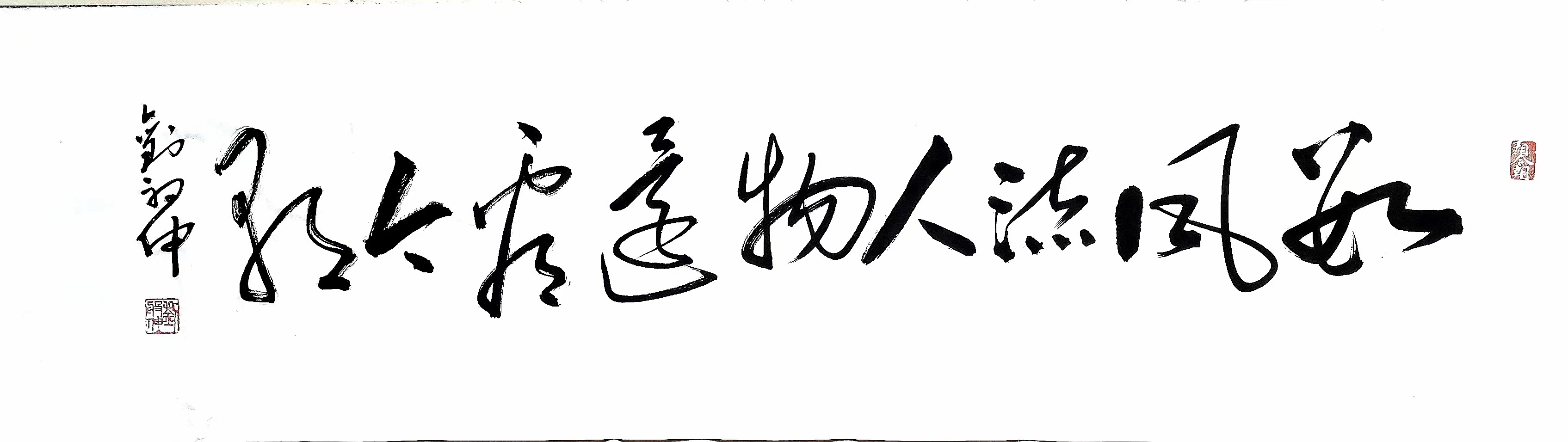

刘般伸先生毛体书法作品欣赏

艺术热线:

13325115197

史志年鉴、族谱家史、

各种画册、国内单书号、丛书号、

电子音像号、高校老师、中小学教师、

医护、事业单位晋级

策展、推介、评论、代理、销售、

图书、画册、编辑、出版