整理/南君

西夏博物馆

在浩瀚的历史长河中,总有一些地方,它们静静地躺在时间的尘埃之下,却以不朽的姿态诉说着过往的辉煌与沧桑。西夏王陵,便是这样一处让人心生敬畏又充满好奇的古迹。如今它已被列入《世界遗产名录》,成为全人类共同珍视的文化瑰宝。而前几年,我便有幸踏上这片当时还带着几分小众神秘感的土地,提前开启了一场穿越时空的旅行,现在想来,更觉得那次探访多了份独特的意义。

西夏王陵墓群

清晨,当第一缕阳光穿透薄雾,照耀在贺兰山脚下时,我已站在了西夏王陵的入口。眼前的景象,既古朴又庄严,仿佛每一道陵塔的褶皱、每一片残存的砖瓦都沉睡着千年的故事。西夏王陵,作为西夏王朝的皇家陵寝,其规模之大、布局之精、艺术价值之高,无不令人叹为观止。

西夏王陵分布范围近40平方公里,陵区内矗立着9座帝王陵寝,环伺四周的王室宗亲陪葬墓更是多达200余座,规模蔚为壮观。其整体修建风格浸润着秦汉丧葬文化的礼制风骨,又融合了佛教文化的空灵意韵,气势雄浑之余更显布局严谨,独树一帜的造型让它赢得了“东方金字塔”的美誉。

西夏王陵墓

步入陵区,最先撞入眼帘的是错落有致的陵墓群。它们依山势铺展,前低后高,宛如一座座沉默的巨人静卧于天地间,在蓝天白云的映衬下,土黄色的陵塔更显巍峨庄重。这九座帝陵与数百座陪葬墓,每一座都对应着一位曾经的王朝风云人物——或许是叱咤风云的帝王,或许是权倾一时的宗亲。千百年光阴流转,他们早已沉睡于黄土之下,但那份沉淀在夯土砖石间的王者气度,仍在静默中散发着无形的威仪,让人驻足时不由得心生敬畏。

沿着蜿蜒的小径缓步前行,我逐一走近这些沉睡的陵寝。每座陵前或留存着石碑残基,或陈列着复刻的碑刻,碑上西夏文古朴遒劲,默默记载着墓主人的身份与生平。这些带着时光温度的字符虽已鲜少有人能完全破译,却像一把把钥匙,悄然搭起连接古今的桥梁,让我们得以透过斑驳的刻痕,隐约窥见那个遥远王朝的轮廓。

探访中,最让我心头震颤的是那些散落的石刻艺术。西夏王陵的石刻自有其风骨——既有中原雕刻的细腻传神,又带着游牧民族的雄浑朴拙,更融入了佛教艺术的空灵意趣。无论是陵前肃立的文臣武将石像(虽多有残损,仍能想见当年的威仪),还是残碑上缠绕的莲花纹样,抑或建筑构件上怒目圆睁的兽首浮雕,都透着一种历经风霜后的沉静之美。这些石头上的艺术,不仅凝结着工匠们的巧思与技艺,更藏着西夏人对生死的哲思、对信仰的坚守,以及独属于那个时代的审美意趣,每一道凿痕里都藏着说不尽的故事。

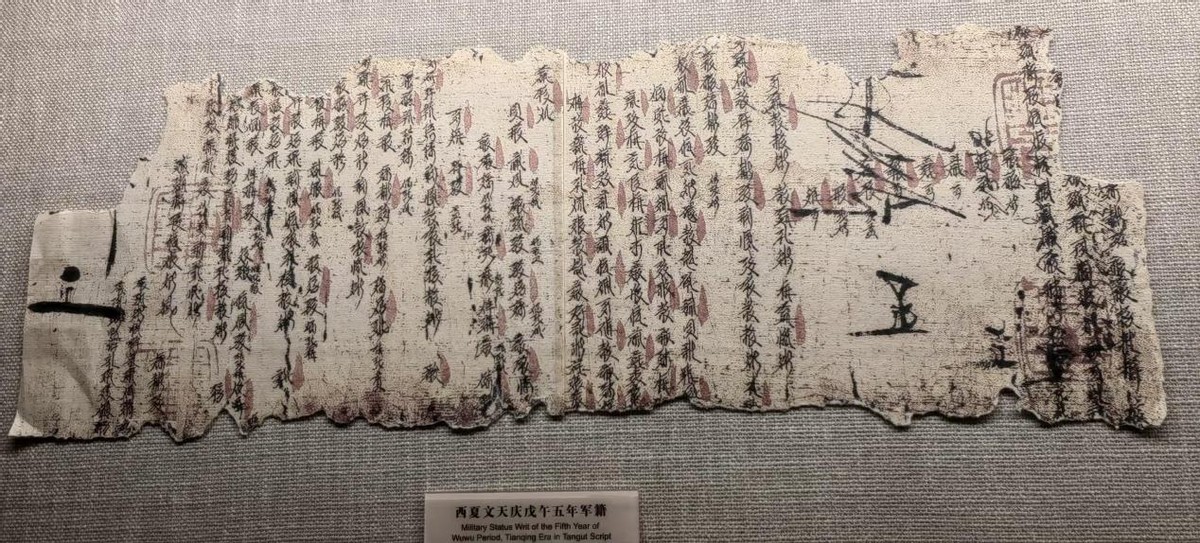

西夏文字:天成庆戊午五年军籍

漫步在陵区,我仿佛穿越了时空,回到了那个金戈铁马、英雄辈出的年代。西夏,这个曾经在中国历史上留下浓墨重彩一笔的王朝,虽然早已消失在历史的烟云之中,但它所留下的文化遗产,却如同这些陵墓一般,永远地镌刻在了这片土地上,成为了后人探寻历史、感悟文化的宝贵财富。

西夏的诞生,是历史长河中一次偶然的必然。这一切的源头,离不开一个古老而神秘的民族——党项。他们的族源可追溯至远古,最初栖息于青藏高原东北部,后逐渐内迁至黄河上游及河西走廊一带。在漫长的迁徙与融合中,党项人既保留了游牧民族的剽悍坚韧,又吸纳了周边文明的智慧,形成了独有的民族品格。而贺兰山的屏障与黄河的滋养,更让他们在此扎下根来,为后来王朝的崛起埋下了伏笔。

公元11世纪初,唐末五代以来的纷乱局势为西北大地埋下了变局的种子,党项族首领李元昊正是抓住了这一契机。他凭借卓越的军事才能和智慧逐步统一党项各部,最终于1038年在兴庆府(今宁夏银川)称帝,定国号为夏,史称西夏。这一政权的建立,不仅为党项族翻开了历史新篇章,更在中国多民族融合的画卷上添上了浓墨重彩的一笔。

而一手缔造这一切的李元昊,被后世尊为“西夏太祖”。他不仅是西夏的开国君主,更是集政治家、军事家与文化革新者于一身的时代枭雄。在位期间,他对内推行大刀阔斧的改革:厘定官制以强化集权,创制文字以凝聚民心,发展农牧以充盈国库;对外则审时度势,在与宋、辽、金等政权的周旋与交锋中开疆拓土,硬生生在西北闯出一片天地。正是他的雄才大略与前瞻视野,让西夏在短时间内迅速崛起,成为当时中国版图上不可小觑的一方力量。

制度上,西夏堪称‘兼容并蓄’的典范。翻开其制度长卷,扑面而来的是惊人的包容力:一边是紫袍玉带的中书省、枢密院,朱笔批红的奏章里流淌着盛唐遗韵;另一边,‘宁令’‘谟宁令’这些带着草原风声的称号,仍在贺兰山下的帐落间回响。汉家的经纬之才与党项的豪迈血性,像一匹织锦,经线是长安的月色,纬线是羌笛的苍凉,在这塞外王朝的肌骨中交融得不着痕迹。

西夏王陵塔的剖面

文化上,李元昊主持创制的西夏文,更是留下了跨越千年的文明密码。这套文字借鉴汉字结构却自成体系,有着“远看像汉字,近看不认识”的独特风貌;更衍生出楷书、行书、草书、篆书等多种书写形式,在碑刻上显端庄,在经卷中见灵动,在市井文书里藏着烟火气,让文字本身就成为一门流动的艺术。街头巷尾,僧人用它抄写《金刚经》,小吏用它登记户籍,这些或方或圆的笔画,悄悄串联起王朝运转的隐形脉络,也成了党项人精神世界的具象表达。

军事上,西夏延续了党项族的强悍底色。依托贺兰山天险建立的“监军司”制度,将全国划分为十二监军司,每司既是烽燧相望的军事据点,又是牛羊遍野的生产单位——士兵们春种秋收时握着犁铧,狼烟升起时便翻身上马,铠甲上还沾着田垄的泥土。史载西夏骑兵“善骑射,耐饥渴”,马背上的弯刀映着戈壁烈日,在三川口的风沙里、好水川的峡谷中,曾让北宋禁军吃过数次硬仗。

鼎盛时期的兴庆府,已是西北大地上的繁华都会。城内宫殿巍峨,市井喧闹,党项贵族的毡帐与中原风格的楼阁交错矗立,宋、辽、西域的商旅穿梭其间。驼队载着丝绸、茶叶与香料,在集市上与本地的皮毛、盐铁交易,胡商的吆喝与党项语、汉语的交谈交织成独特的市井声浪,俨然一幅多民族交融的“丝路繁华图”。

如今,西夏博物馆里逾万件馆藏文物,更让这段历史有了可触可感的温度。从建筑构件的精美纹样到钱币上的双语铭文,从石刻的沧桑肌理到瓷器的莹润光泽,16个门类的珍品默默诉说着昔日的辉煌。其中最令人驻足的,当属那尊鎏金铜牛——它体态健壮,四肢屈卧间蓄满力量,双眼圆睁似含威仪,头顶弯角弧度优美,更难得的是通体鎏金历经千年仍璀璨夺目。这不仅是西夏青铜铸造技艺的巅峰见证,更藏着党项人对力量与神圣的敬畏,指尖拂过展柜玻璃时,仿佛能触到当年工匠掌心的温度。

站在西夏王陵的最高处回望,贺兰山的轮廓在暮色中渐趋朦胧,那些土黄色的陵塔与远处的城市灯火遥遥相对。千年前,党项人在这里建立王朝、创制文字、铸造青铜,用智慧在西北大地刻下属于自己的印记;如今,陵寝沉默,文字成谜,唯有博物馆里的鎏金铜牛仍闪着微光,王陵的夯土仍守着岁月。

这场穿越时空的探访,与其说是看一处古迹,不如说是与一个消失的王朝对话。它让我明白,那些曾经鲜活的文明,或许会被时光掩埋,却从未真正远去——它们藏在石刻的纹路里,落在文字的笔画中,融在民族融合的血脉里,成为历史长河中不会褪色的浪花。转身离开时,风掠过陵塔的声响,仿佛是千年前的故事,仍在低声诉说。

西夏王陵墓群

换一换

换一换