陪伴我六十年的军用搪瓷缸

吴熙禄

1965年12月19日,我们这批体检合格的农村青年,到莱芜县党校报到入伍。伴随穿上空军制服,这只豆(绿豆)绿色搪瓷缸便与我结缘,成为我刷牙、饮水的器具。退役数年后,搪瓷缸不再用来饮水,专用于刷牙,到今年12月,相伴我整整六十年!

六十年,一个甲子!端详搪瓷缸,抚今追昔,感慨万千。在新兵集合点,搪瓷缸第一次盛上的是家乡汶河的水,先入为主,从此跟定了我这个喝汶河水长大的农村青年。

新兵集训在兰州,进驻防地到包头,搪瓷缸里盛的是黄河的水;部队南下天津军粮城军垦,搪瓷缸里盛的是芦苇滩的盐碱水;返包头接装后换防核基地,搪瓷缸里盛的是祁连山的雪水;到军区学习,邂逅古城,搪瓷缸里换成了渭河的水。退伍返乡,搪瓷缸再次盛上汶河的水!晚年搬迁到金鼎花园南区,也就是现在的汶河社区,搪瓷缸盛的是汶河源头的水,随我归根。人生大圆。搪瓷缸印记着我十八岁后的六十年乃至更多的年轮!

端搪瓷缸的手,由稚嫩到粗糙。一个甲子过去,在搪瓷缸面前,用掉了多少牙膏和牙刷,没法记忆;当年的衣食住行用品,走马灯似的消失,唯独这只搪瓷缸,一直陪到现在。牙大多变成了假的,而搪瓷缸依然是原装正品,照常服务,而且还因老年口腔卫生需要,增加了服务次数。

多少年多少万次的碰磨,缸底掉瓷的地方逐渐锈蚀。有时使用中突然漏水,我就用手指堵住,继续刷牙。暂时找不到人修补,我就塞上点东西凑合着用,等机会找人修补;几年前,我端着它来到学雷锋公益活动现场。感动于我的这份军旅情结,给我焊补搪瓷缸的青年志愿者,与我庄重合影,而且把搪瓷缸“安排在”C位!

家中用来盛水的杯子有的是,有的精致漂亮,但都撼动不了搪瓷缸在我心目中的地位!因为它们与我的军旅生涯没有关系。

搪瓷缸破了,我老了,环境一变再变,然凝结在豆绿色搪瓷缸的军旅情结不但未变,而且更浓。现在每每端起它,我都心生感动。近六十年的缘分,年轻时心目中的“用具”,现在情同“挚友”!

搪瓷缸用了将近六十年,而且还能继续用,应该首先归功于当年的产品尤其是军用品的质量过硬,但使我不离不弃的,除了它印记着我的军旅经历外,更重要的是曾为军人的光荣。“全国人民学解放军”是那时的口号!更何况服役期间,作为空军高射炮兵,守望者祖国的蓝天,保卫着护国重器!正是因为职守的自豪,所以我对当兵时保存下来的物品极为珍惜。每每端起这只搪瓷缸,犹如重返军营,阵地、战友,历历在目!

如今,退伍军人的荣誉—“光荣之家”金属牌,我高挂客厅门楣之上,然能在我眼前展示军人元素的实物而且一直用着的,就这只搪瓷缸了,能不珍重!为了弥补旧服装的缺失,在八一节前我让孩子给我网购了上世纪七十年代的空军制服,虽然与这只搪瓷缸不是“原配”,但形式上的“团圆”,还是使我“找回”了当年!

如果问,我与搪瓷缸还能相伴多少年?我的回答是:生命不息,陪伴不止。只要搪瓷缸能修补,就继续使用。实在没法修了,就存放起来,作为家庭的实物档案。只要心中的军旅情结不灭,搪瓷缸不烂,相伴永远!

忘不了,在搪瓷缸和脸盆的“打击乐”中,我们曾阔步昂首高歌“向前、向前、向前……”

2025年7月26日于文源街道汶河社区

作者简介:吴熙禄,网名“棋山风景”。1947年12月生。籍贯济南市钢城区里辛镇(原棋山管委)圈里村。1965年参军。退伍后,先后就职于莱芜铁矿、莱钢安装工程处、莱钢职教中心。当过矿工、宣传干事、政治教师。论文《论自学》获1986年度省电大“优秀论文三等奖”。论文《违背客观规律质疑》收入1990年度山东大学出版社出版的图书《改革与建设的哲学》。1990年获“山东省职工教育优秀教师”称号。1997年10月退休后,从事家族、地方文化和革命传统文化的发掘和研究工作。2020年被聘为《济南市吴伯箫研究会》顾问。现为《中国企业档案》杂志审读。之间曾在报刊、网络平台发表文章百余篇。出版内部读物《汶水流情》《雁过留声》《玉壶冰心》《荣河纪行》《门槛记》《荣河遗爱》等。正式出版历史小说《大明清官吴来朝》《古槐幽梦》和散文集《天光云影》。其中大部分作品分别被山东省图书馆、山东省方志馆、南京市图书馆、济南市档案馆、莱芜区档案馆、钢城区档案馆、钢城区图书馆、莱钢档案馆等收藏。

刘般伸,特型演员,著名书法家。

有需要刘般伸先生书法作品或者莅临现场演出鼓劲加油的请联系《都市头条·济南头条》。

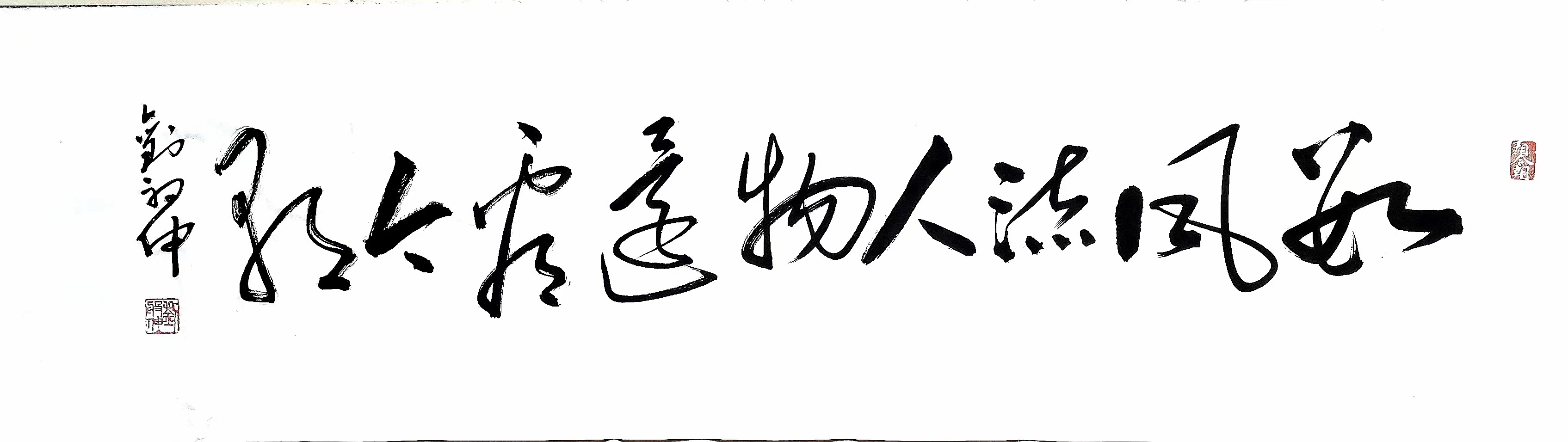

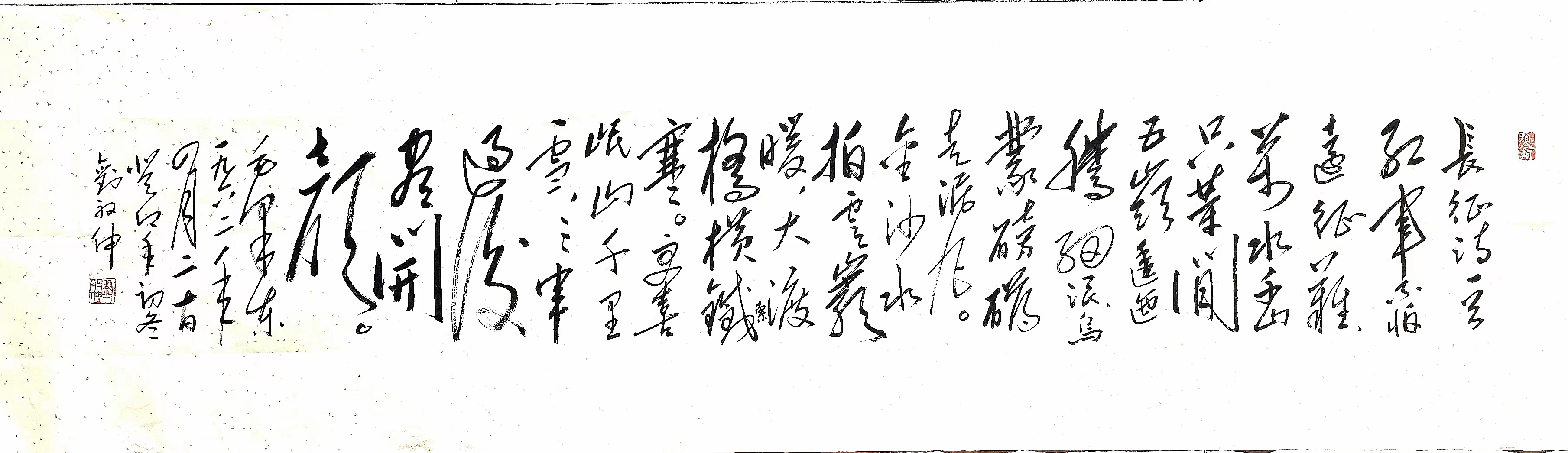

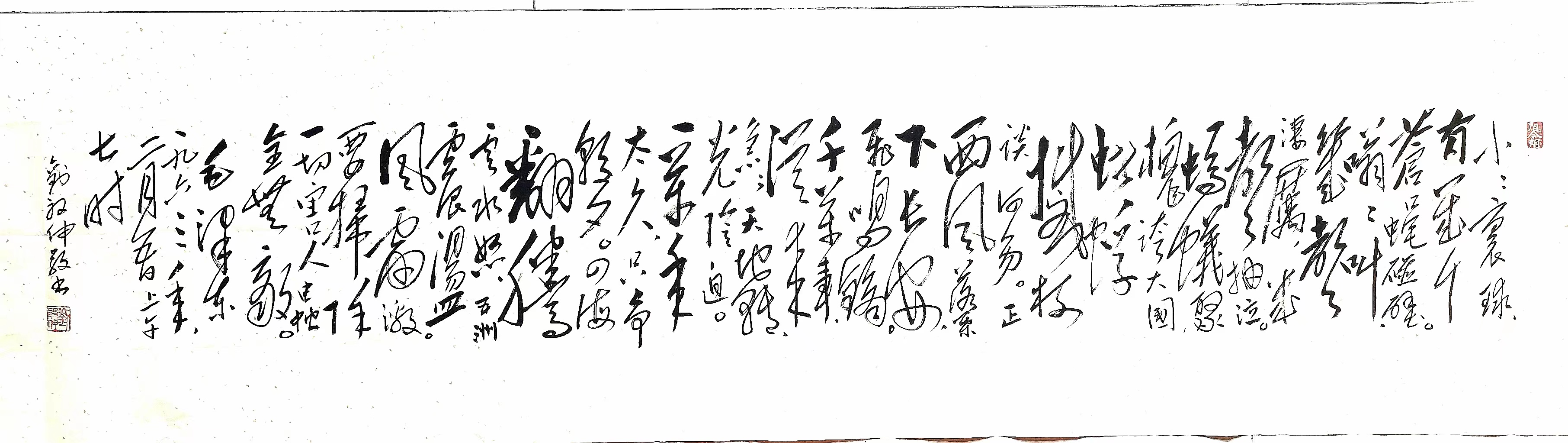

刘般伸先生毛体书法作品欣赏

艺术热线:

13325115197

史志年鉴、族谱家史、

各种画册、国内单书号、丛书号、

电子音像号、高校老师、中小学教师、

医护、事业单位晋级

策展、推介、评论、代理、销售、

图书、画册、编辑、出版