港报情结

▓ 马维勇

↑↓ 2014年9月号《南京港》杂志

↑↓ 2014年9月号《南京港》杂志

自1986年南京港报创办以来,(截至2014年)快30年了。30年前的往事历历在目,如今每当看到彩版的南京港报,那熟识的杜平亲笔题写的报名,那熟悉的港内人和事,总不免浮想联翩感慨万千。细细品味,从报纸的内容,到排版设计:港报进步啦!在当今互联网时代,港报没有落伍,还在发挥着重要作用。这让我们引以为豪;无形中,也让我这港报老记凭添了几分难以割舍的港报情结。

学习 “镀金”

回忆1986年,港报正式筹备创办。当时南京港有个新闻中心报道组,由在新闻界享有盛名的姚志德具体负责,他后来成为南京港报总编。港里几个大一些的基层单位都有通讯员编在他的中心报道组中。据姚总介绍,当时为了抓紧出报,就近水楼台,从中心报道组通讯员中挑选了一些人。编辑安排是:王希凌负责一版、黄旭初负责二版、我负责三版、陈宜强负责四版,朱奇山负责美工,并派我们到位于新街口的新华日报学习。

新华日报是我党早期创办的报纸之一,从业人员有着丰富的办报经验。第一天报到,因为姚总跟报社领导熟,于是,新华日报老总亲自带我们参观报社,从采编到印刷。当时非常惊讶,特别是印刷厂庞大的全自动印刷设备,大捆大捆的进口新闻纸,现在看来一般般,但在当时应该是非常先进的了。

我们到报社的主要任务是学习报纸的编辑、排版。实际操作其中的每一个细节。半个多月的时间,我们每天晚上去,直到下半夜,跟着夜班编辑学习他们选稿、改稿、编稿、裁剪图片、计算稿件字数、根据稿件内容及字数,在版样纸上划版,最后出大样给领导审阅。

老编辑告诉我们,不要小看划版样,因为字数算不准,没法安排稿件,许多新编辑在这个时间紧任务重的环节急得哭鼻子。

报纸一般在下半夜开始印刷,清晨出报。我们在编辑交稿后便离开了,出了报社门还感叹:一张报纸看起来简单,实际操作中,还是挺复杂的。

学习时间并不长,但基本了解了出报的过程,便跃跃欲试,准备回去大干了。

1986年12月22日,记住这个日子

回来后,我们四人根据各人版面的分工,开始了组稿,刚开始稿源不足,很多稿子都是我们自己采写。一版二版三版是要闻、港内新闻、生活后勤等内容,四版则是副刊。内容凑齐后,要在密布着一个个小方格的版样纸上画版,想方设法把版样纸填满,空出来的配上图片,或请老朱插图,甚至勾上花边。

临近出报,港机厂印刷厂的新五号字模还没有到!情急之中,印厂厂长蒋春和把我们介绍到浦口沿江的一家小印刷厂印刷。

总算争气,第一份试刊,千呼万唤始出来。

南京港报试刊第一期

南京港报试刊第一期

南京港报试刊第一期

南京港报试刊第一期

南京港报试刊第一期

南京港报试刊第一期

南京港报试刊第一期

南京港报试刊第一期

第一期试刊出来,下一期报纸就要跟上。

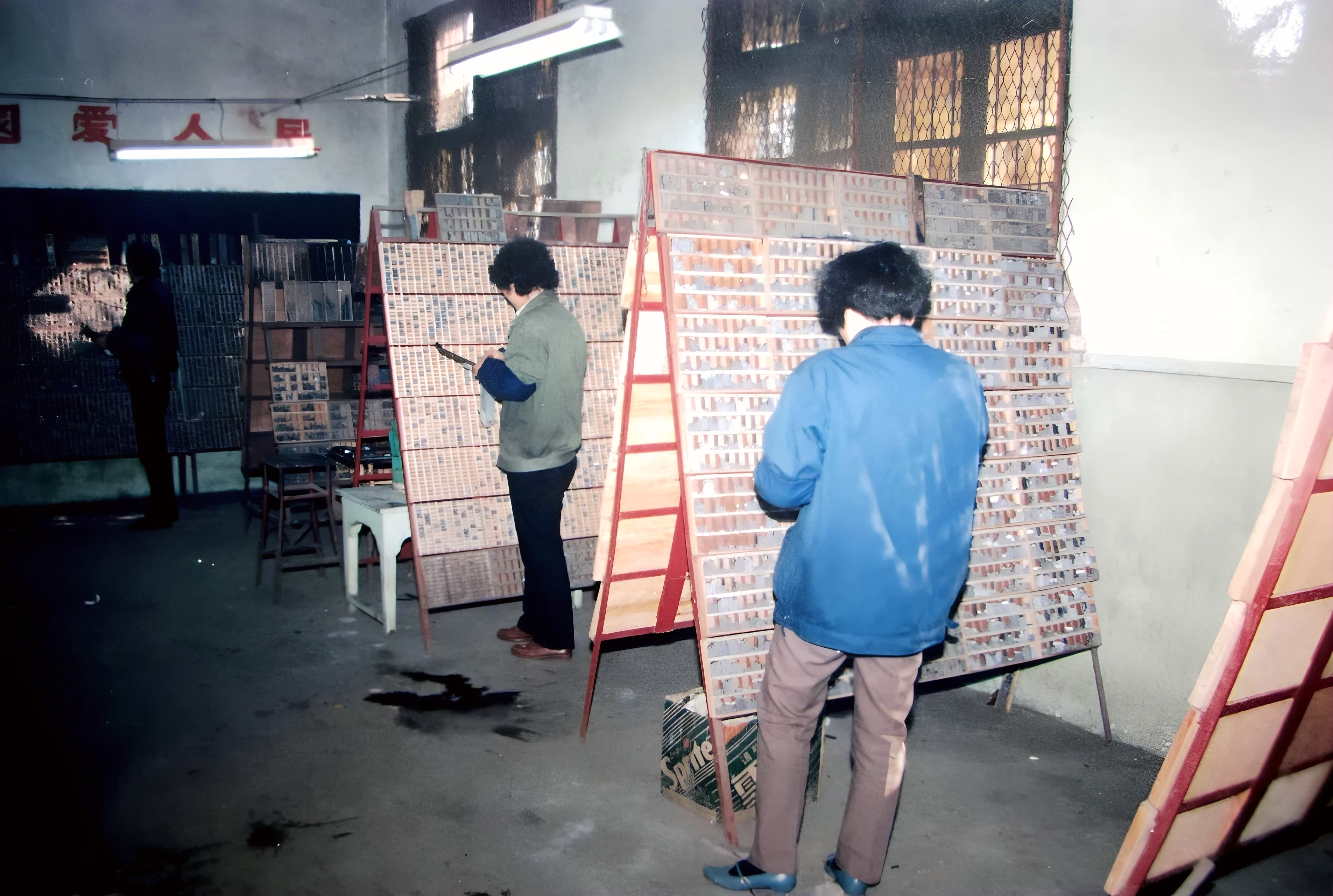

稿子由印刷厂派专人过江来取,然后厂里拣字排版。那时的印刷是最原始的活字印刷术,每个文字对应一个铅坨子,包括标点符号、花边,常用的铅字,都被放在一个人字型木架上,按照笔画、部首排列,昏暗的灯光下寻找绿豆大小的铅字,对新手来说很困难,等从中找出需要的铅字后,再一个个排列好组成文章。

因为大家都是在摸索中,所以为了这期报纸,我们先后去了好几趟,每人一个报纸大小的木头框子,实际上就是报纸一个版面的铅字、铅板,负责排版人,打样前把四周再塞塞紧,铅条不能松动,然后,才小心翼翼地搬到打样机前打出版样给我们看。

当时就发现版样打出来的字高低不平,一开始大家都以为是打样机的毛病,其实不是。

无论如何,抓紧校对吧!出报要紧。

排版工把校对出的错字用小镊子轻轻夹出,再到铅字架子上找到正确的铅字塞进去,特别小心,生怕一不注意碰松了活字,“崩盘”之后,那就要重新把一个个铅字仔细辨认,重排。

报纸上所有标题字的铅字都得进城买,编辑要一一写明,遇到不常用的字,还要请正规报社的老刻字工特别雕刻。这样的来回折腾,试想,一份报纸从发稿到最后出炉,得花多少时间啊!

好在我们是周报,如果天天出哪里能行啊!

港机场印刷厂印第一期报纸,还是出了问题。一方面是铸字工不熟练,另一方面是字模确实存在问题。前面说过,出版样时就看出印得坑坑洼洼,印出来当然也好不到哪里去。

我们报社人员全体出动,在印刷厂跟着忙了一天一夜。帮排版工人捡字、排版,看着坑坑凹凹的大样干着急。厂长蒋春和自知罪孽深重,夜里特地回家烧了一锅稀饭端到厂里犒劳我们。

现在想起来,无论他是自责还是赎罪,结果都是挺感人的。

寒夜里有一口热粥喝,多温暖啊!

第二天,坑坑洼洼满脸麻子的港报还是如期出版了。就这印刷水平,南京港的万名职工在自己所在的班组(当时《南京港报》只发行到班组)凑乎着看到了这份报纸。

几年后,印刷厂设备逐步改善,购置了先进的胶印机,用电脑输入、电脑排版,提高了印刷质量。

1995年,已是南京日报记者的王希凌自己出书,还找老关系,到港机厂印刷厂,请这里的排版工人打字排版。不容易,这几个玩电脑的小嫂子、小舅子们,过去都是灰头土脸、满手黢黑的拣字排版工呢!

老蒋还是很客气,本来是王希凌找他帮忙,请他吃饭,他反过来,抢着把单买了。

最原始的操作:活字印刷,拣铅字。

最原始的操作:活字印刷,拣铅字。

最原始的操作:活字印刷,用铅字排版

最原始的操作:活字印刷,用铅字排版

滚筒机印刷港报。

滚筒机印刷港报。

增添了新设备。

增添了新设备。

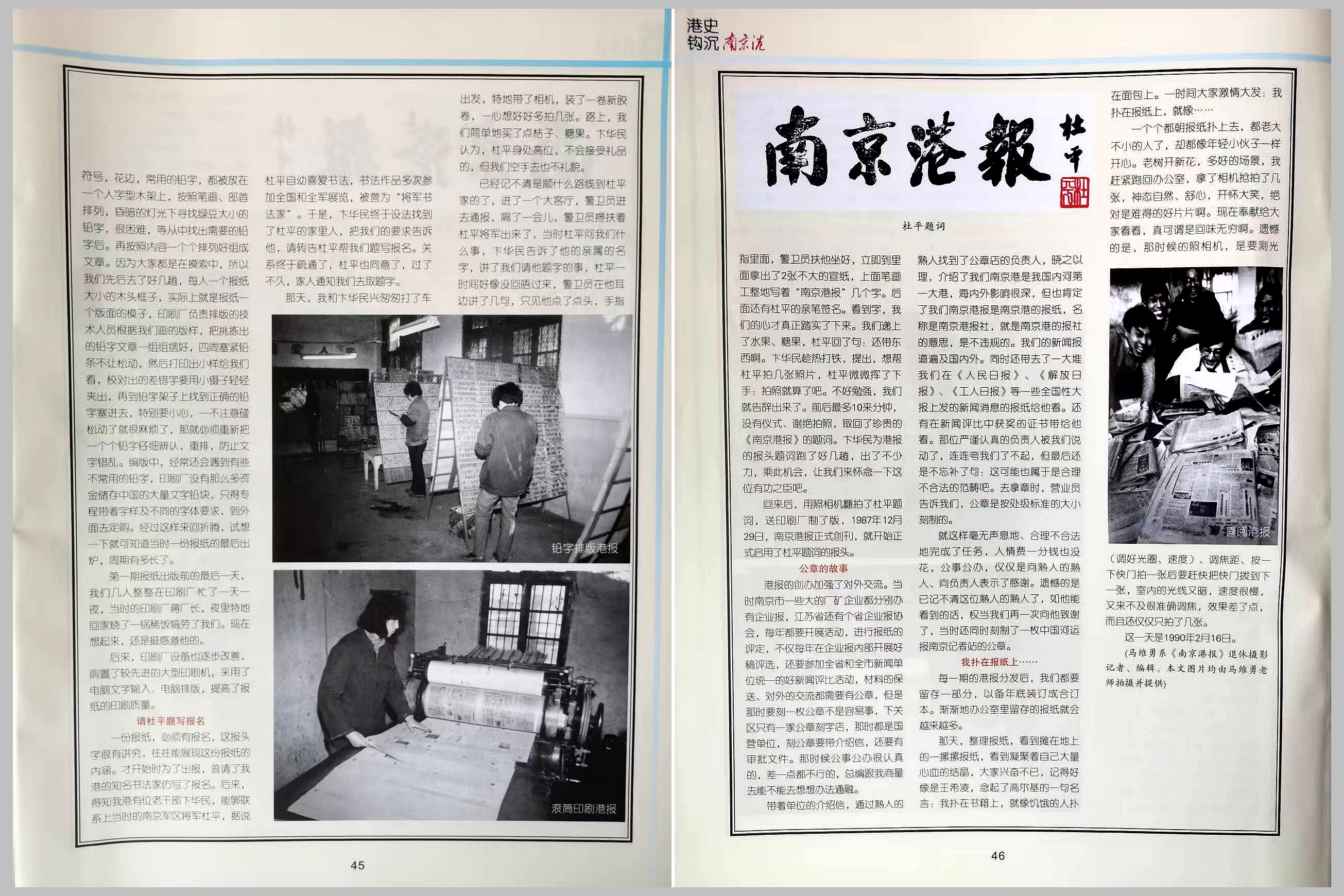

杜平题写报名

一份报纸,报头字很有讲究。一开始为了及时出报,把武中奇题的南京日报找来,把日报的“日”字扣掉,请当时已小有名气的书法家朱敏仿写了“港”字,这便成了我们《南京港报》的报名。

后来,得知我港老干部卞华民,能够联系上南京军区政委杜平。杜平将军自幼喜爱书法,书法作品多次参加全国展览,被誉为“将军书法家”。于是,卞华民终于设法找到了杜平的家里人,把我们的要求告诉他,请他帮我们题写报名。关系终于疏通了,杜平也同意了,过了不久,杜平家人通知我们去取字。

那天,我和卞华民兴匆匆打了个车出发,特地带了相机,装了一卷新胶卷,一心想好好为将军多拍几张照片。路上,我们简单地买了点桔子、糖果。卞华民认为,杜平身处高位,不会接受礼品的,但我们空手去也不礼貌。

已经记不清是顺什么路线到杜平家的了,进了一个大客厅,警卫员进去通报,隔了一会儿,警卫员搀扶着杜平将军出来,杜平问我们什么事,卞华民告诉了他的亲属的名字,讲了我们请他题字的事。杜平一时间好像没回悟过来,警卫员在他耳边讲了几句,只见他点了点头,手指指里面,警卫员扶他坐好,立即到里面拿出了两张不大的宣纸,参照报纸排版,他考虑非常周到,一张竖版,一张横版,笔画工整地写着“南京港报”几个字,后面是杜平的亲笔签名和印章。

看到字,我们的心才真正踏实下来。我们递上了水果、糖果,杜平说了句:还带东西啊?卞华民趁热打铁,提出想帮杜平拍几张照片,杜平微微挥了下手:拍照就算了吧。不好勉强,我们就告辞出来了。前后最多10来分钟,没有仪式、谢绝拍照,取回了两张珍贵的《南京港报》报头字。卞华民为港报的报头题词跑了好几趟,出了不少力,乘此机会,让我们也怀念一下这位有功之臣。

回来后,翻拍了杜平题词,送印刷厂制版,

1987年12月29日,南京港报正式创刊,就开始正式启用了杜平题词的报头。

我保存了翻拍的杜平题词的黑白底片,原稿资料应该还在港报那里。

杜平题报头,南京港报正式创刊。

杜平题报头,南京港报正式创刊。

南京港报社“处级”公章

港报的创办加强了对外交流。当时南京市一些大的厂矿企业都办有企业报,江苏省还有个省企业报协会,每年都要开展活动,不仅每年要在企业报内部开展好稿评选,还要参加全省和全市新闻单位统一的好新闻评比活动,材料选送 、对外交流都需要公章,但是那时要刻一枚公章不是容易的事,下关区只有一家刻字店,国营单位,刻公章要带介绍信,还要有审批文件。公事公办,差一点都不行。总编跟我商量,能不能想想办法通融一下。

带着单位介绍信,通过熟人的熟人找到了刻字店负责人,晓之以理,介绍南京港是我国内河第一大港,南京港报是这第一大港的报纸,名称刻“南京港报社”,就是南京港的报社的意思,不违规,您尽管让您的手下去刻。

当时,我们的新闻报道遍及国内外。我们带去一大堆以姚志德为首的发表在《人民日报》《解放日报》《工人日报》等一些全国性大报上的新闻报道:“看看,姚志德就是我们的总编。”

还有,看看,这是我们在新闻评比中获奖的证书……

那位严谨认真的负责人被我们说动了,连连夸我们了不起,但最后还是不忘补一句:这可能也属于合理不合法吧!去拿章时,营业员告诉我们,这公章可是按处级标准的直径刻制的哦!

就这样“合理不合法”地完成了任务,一分钱没花,“公事公办”,仅仅给熟人的熟人递了两根香烟。遗憾的是已记不清这位熟人的熟人了,如他能看到的话,权当我们再一次向他致谢了。

记得还同时为姚总刻了一枚中国河运报南京记者站的“处级”公章,他时为记者站站长。

我扑在报纸上……

每一期的港报分发后,我们都要留存一部分,以备年底装订成合订本。渐渐地,编辑部留存的报纸就会越来越多。

那天整理报纸,看到摊在地上的一摞摞报纸,看到凝聚着自己大量心血的结晶,大家兴奋不已。记得好像是王希凌,念起了高尔基的一句名言:我扑在书籍上,就像饥饿的人扑在面包上。一时间大家激情大发:我扑在报纸上,就像饥饿的人扑在面包上……

一个个都朝报纸扑过去,把王希凌压在最底下。都老大不小的人了,却都像年轻小伙子一样开心。老树开新花,多好的场景,正好我手上拿了相机,就抢拍了几张。神态自然、舒心,开怀大笑,绝对是难得的好片片啊!

现在发出来给大家看看,真是回味无穷。遗憾的是,那时候的照相机,是要测光(调好光圈、速度)、调焦距,且按一下快门拍一张后要赶快把快门拨到下一张,室内的光线又暗,速度很慢,又来不及很准确地调焦,效果差了点,而且仅仅拍了两张。

这一天是1990年2月16日。

“我扑在报纸上,就像饥饿的人扑在面包上……”左起:高峻、朱奇山、于从今、王希凌、吕华清。

“我扑在报纸上,就像饥饿的人扑在面包上……”左起:高峻、朱奇山、于从今、王希凌、吕华清。