精华热点

精华热点 城问

理,总会越辩越明

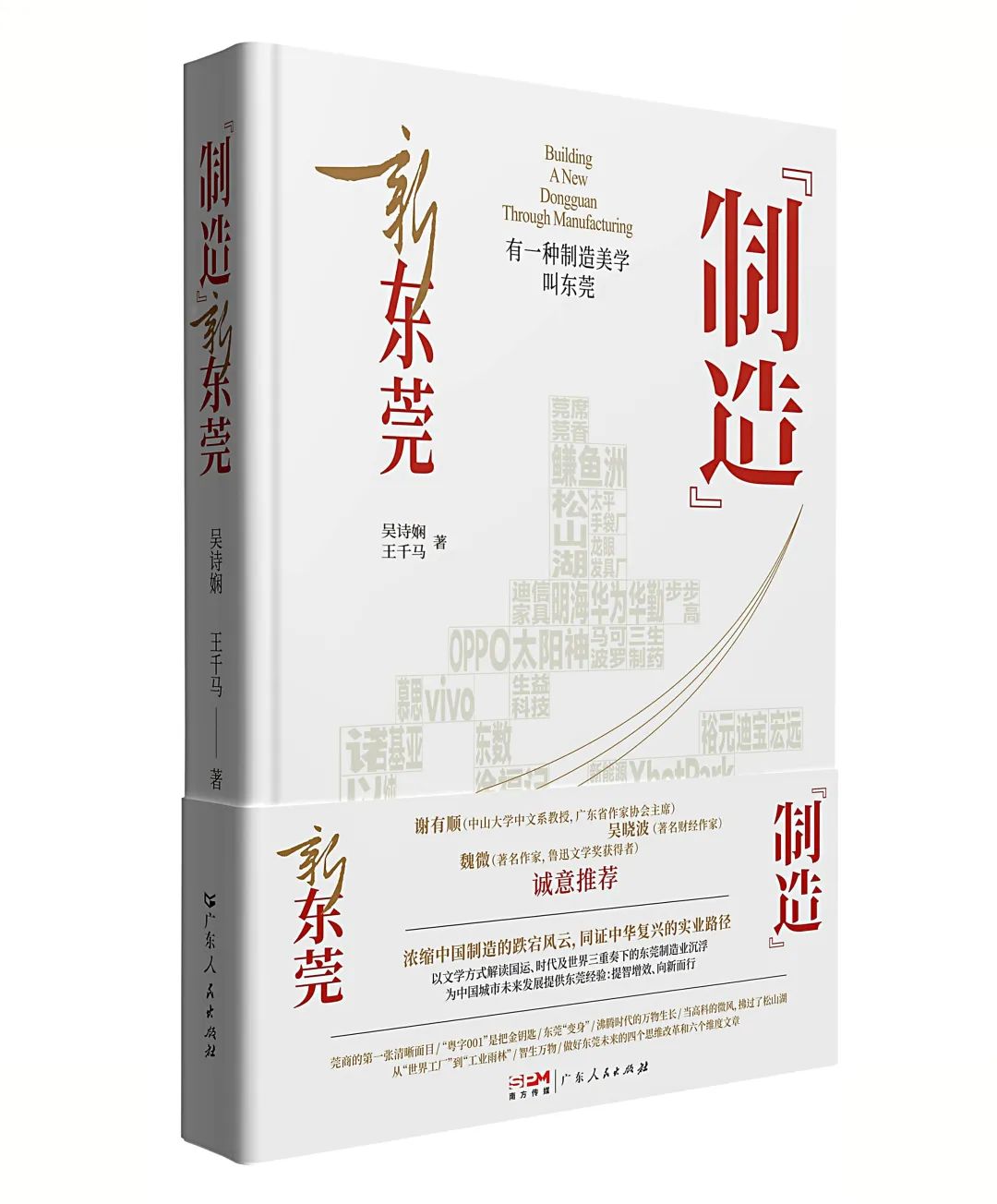

【这本书写的不仅是一座城的转型密码,更是中国制造跃迁的筋骨与灵魂】

吾球商业地理:

“世界工厂”凋零?不!它在熔炉中淬炼“工业雨林”!行走大国的“财经侦探”王千马,联手“东莞通”吴诗娴,以大量的田野调查,及敏锐的洞察力,在《“制造”新东莞》一书中解剖这座城的重生基因:从30亿砸向AI+制造,到实现不少于5000个边端智算网络节点建设和登记;从某镇街145亿重仓未来装备的镇域突围,到流水线蜕变为智慧光的微观革命——这非衰落,而是向死而生的深度跃迁!“齐鲁壹点”专访更独家披露:其血脉中,竟刻着源自齐鲁大地的千年胎记!

采访/曹竹青 等;

答复+主编/王千马;

图片/网络;

编制/大腰精+牛儿响叮当+咿呀丫

东莞不行了?那为何全球每5部手机就有1部烙着它的印记?东莞只是个广东地级市?不,它是解码中国制造跌宕四十年的“活化石”!

当“世界工厂”的标签被唱衰,《“制造”新东莞》却撕开表象,揭示其“工业雨林”般蓬勃进化的真相——从“三来一补”的血汗线,到松山湖实验室的智慧光;从港台资本的弄潮儿,到“厂二代”创客的星辰梦;从流水线上飞逝的青春,到一碗台湾私房菜里的坚守乡愁……这座城市经历的每一次阵痛与突围,都精准投射着中国制造业转型升级的集体脉动。

这正是财经侦探王千马联手“东莞通”吴诗娴创作《“制造”新东莞》的深层动力:以东莞为棱镜,折射大国实业从“汗水驱动”到“创新突围”的壮阔史诗。翻开这本书,你触摸的不仅是一座城的转型密码,更是中国制造跃迁的筋骨与灵魂。

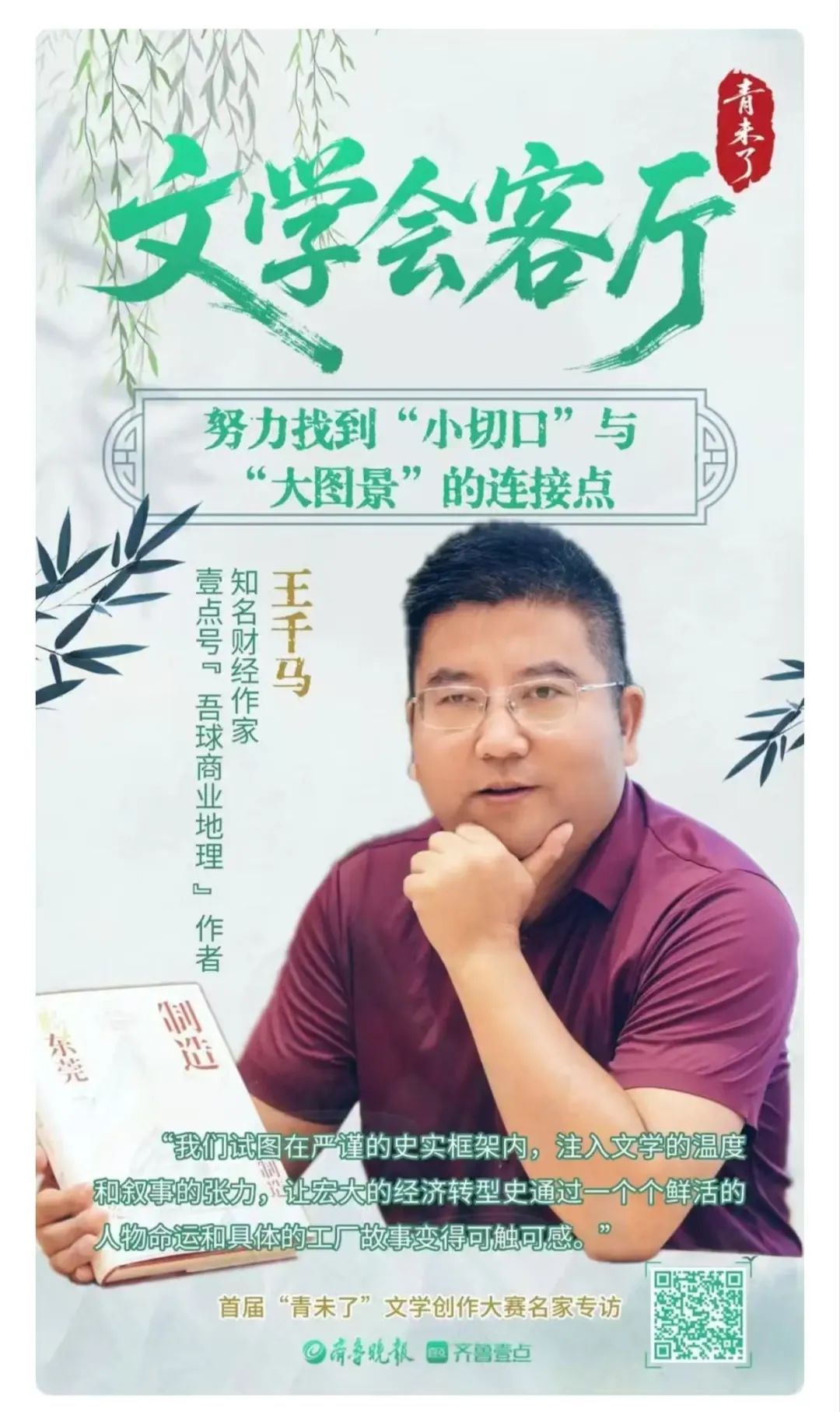

在近日接受“齐鲁壹点”的专访中,财经作家,也是壹点号知名大V(截至2025年7月28日,壹点号“吾球商业地理”的总阅读量为7933.7万)的王千马,不仅深入剖析了东莞制造的进化密码,更揭示了这座“世界工厂”如何成为中国制造业转型的微观样本;另外,他还告诉了大家一个意外伏笔,那就是千年之前,东莞的名字有很大程度源自齐鲁大地!

这层跨越千年的血脉勾连,为这部聚焦中国制造的力作,增添了一抹耐人寻味的历史注脚。

【以下对话刊载于近日“齐鲁晚报·齐鲁壹点”客户端之“文学会客厅”,有增删】

缘起

一个安徽人,

为何解码“莞”字密码

齐鲁壹点:首先祝贺《制造新东莞》出版!刚读完新书,追求速度有点囫囵吞枣,但很多章节我们都细读了,是一本兼具历史性与文学性的好书!这本书还原了东莞制造波澜壮阔的改革创新的历史,有大量的企业家的采访与普通人物奋斗故事的挖掘,有大量数据的引用也有高屋建瓴的总结与定位,有城市基础设施建设比如修路架桥的书写,还关注了发展初期打工妹的困窘和机遇,还有东莞这座城市从县城到跻身新一线的生活场景,鲜活丰满。是什么契机促使你和东莞市作协副主席吴诗娴联手书写东莞这座城市的制造传奇?最初的灵感火花来自哪里?

王千马:为什么会写东莞?类似的问题,也在我写《宁波帮》,写《重新发现上海》时曾不断遇到。大家都很好奇,一个安徽人,会将自己的目光放在了这些外地身上。但是从大的方面来讲,不管上海、宁波还是东莞,它是中国的也是世界的,所以哪怕我是安徽人,也可以书写。另外,作为一个有志于发现城市生长的逻辑、揭秘商业与地理之间关系的一位写作者,任何一个城市都是值得关注的。这些城市自然也会包括东莞。

尽管我是在2014年前后,才真正知道东莞这个名字。那一年,我忘记了自己因为什么而第一次经过樟木头。但也正是这次经历,让我意识到,这个由32个镇街组合而成的城市,当年比今天的江苏还要散装。外人更熟悉它底下的樟木头、长安、大朗、厚街,还有虎门。说起来,我们其实很早就接触了东莞,因为在我们的历史教科书中,有一个重要的章节,就叫虎门硝烟。所以,等我意识到虎门就是东莞的一份子时,我才发现,过去被我们一度视为“世界工厂”,像是一片“文化沙漠”的这个城市,其实是有着十足的文化底蕴。

某种意义上,正是这些十足的文化底蕴,让我找到了了解东莞为什么会在制造业上取得长足进步,并成就今天工业东莞、科技东莞的一个重要钥匙。

【在广东文学馆举办的《“制造”新东莞》首发式上,专家与作者的对谈】

再说一个有意思的是,在东莞得名的“移民说”中,有很大程度是和山东有关系。在历史上的一段时间内,我们今天所熟悉的琅琊郡的前身,就叫东莞郡。自西晋以来的衣冠南渡,让来自东莞郡的人民,成了这片土地的新居民,与此同时,他们将东莞的名字也一并带来。我曾经在从济南前往临沂的路途当中还特意寻找,发现在今天的莒县,还有一个东莞镇,它大概就是当年东莞郡的遗留。所以,今天的东莞,和我们的大山东,还息息相关。

脉络

三层筛法,

厘清“世界工厂”进化史

齐鲁壹点:本书时间跨度很大,从改革开放前直到当下。在梳理东莞近半个世纪的发展史时,面对东莞如此庞杂、碎片化的历史资料和发展线索(政策、经济数据、企业案例、个体故事等),你们是如何进行系统性地梳理、筛选和整合,最终形成一条清晰有力的主线的?有没有一套自己的写作“方法论”?

王千马:写作一个城市,其实就像人的成长,从“看山是山看水是水”,到“看山不是山看水不是水”。前者是未经“参禅”前基于感官和常识的直观经验。我们需要这种没有经过打磨,保持着原生态的直观经验,它有可能给了我们对它的初始认知。毫无疑问,东莞给我的初始认知,就是“世界工厂”。

只是,你知道东莞是一座“世界工厂”,显然是不够的。就像人生需要通过不断的禅修和思考,认识到事物的表象背后隐藏着更深层的本质。山不再是单纯的山,水也不再是单纯的水,它们可能是因缘和合的产物,或者是心识的投射。那么,东莞这座“世界工厂”背后的本质又是什么?它是怎样形成的?为什么东莞能成为世界工厂,而不是其它的什么莞?更重要的是,今天的东莞,还是“世界工厂”嘛?

我们不怕有疑问,就怕没疑问。这些疑问,其实就像是给我们的创作提供了路牌,让我们有了进一步深入探索的方向。某种意义上,写作其实就是解疑释惑悟道的过程。

如果说探寻东莞作为“世界工厂”背后的故事,已经成为这本书的“切入口”,那么,在全书的整体创作上,我们也需要一个很好的战术,换句话说,方法论。正如问题所提到的,东莞有着如此庞杂、碎片化的历史资料和发展线索,我们不能陷在里面,而是要跳出来,为创作寻找一个“纲”,纲举目张。

在梳理东莞近半个世纪的发展史时,我们遂采用了“三层筛选法”:第一层是宏观框架的搭建。我们以中国改革开放和全球产业转移为时代背景,将东莞的发展划分为几个关键阶段:改革开放初期的“三来一补”起步期(1984年,“借船出海”向农村工业化进军)、1990年代外资涌入的黄金期(1994年,优化产业结构,从劳动密集型转向技术密集型)、通过松山湖再造一个东莞的转型期(2000年,打造现代制造业名城,从加工制造转向研发、制造、服务“三位一体”)、2008年金融危机后的转型阵痛期(“腾笼换鸟”加快经济结构调整、降低对外依存度、提升产品附加值),以及近年来向智能制造迈进的新时期(产业立新柱的同时,通过数字化、智慧化让老树开新花)。这个框架帮助我们把握住了历史脉络的主轴。

第二层是中观层面的典型样本筛选。东莞有32个镇街,每个镇都有不同的产业特色。我们选择了石龙、虎门、厚街、长安、大朗以及松山湖作为重点研究对象,通过解剖这些“麻雀”来反映整体发展态势。同时,我们特别关注了在不同时期具有转折意义的企业案例,比如早期的来料加工厂、金融危机中的转型企业、现在的“专精特新”小巨人等。

第三层是微观层面的人物故事挖掘。通过吴诗娴在东莞积累的人脉资源,我们采访了上百位不同年代、不同行业的亲历者,包括第一代港商、本地村干部、外来务工人员、新生代创业者等。这些个体的真实经历和情感体验,为宏观叙事提供了血肉支撑。同样,值得庆幸的是,在这个外资经济和民营经济具有活力的土地上,我们并没有忽视“国资力量”。通过对东实旗下相关企业和人物的关注,让我们对东莞的制造生态的描述更加扎实。

正是这三层结构的筛选,让我们在大量的田野走访,以及资料收集时有的方式,而不是眉毛胡子一把抓。此外,在具体写作方法上,我们特别注重时间逻辑。此书采访了诸多企业,它们的故事根据时间而出现在不同的场合。当然,书中也少不了“时空交错”的叙事技巧。比如在讲述一个当下智能制造企业的故事时,会自然地回溯到30年前它的前身——一个简陋的来料加工厂,通过这种对比来展现产业升级的完整轨迹。

同时,我们也借鉴了社会学中的“深描”方法,不仅记录事件本身,更关注事件背后的时代背景、制度环境、文化心理和社会网络。如此一来,打通三层结构,让它们最终融为一体。此时,山依然是山,水依然是水。

笔触

如何让冷数据

讲出热故事

齐鲁壹点:经济题材写作常面临如何平衡“硬数据”与“人文温度”的挑战。在《“制造”新东莞》中,你们是如何将那些看似枯燥的经济数据、产业政策转化为生动可感、富有“文学味儿”的叙述的?能否举例说明?

王千马:今天东莞出现在世人眼里的,更多的是数据。就像人们津津乐道的,全球每3件玩具、每5部智能手机、每5件羊毛衫、每10双运动鞋,其中之一就是东莞造;每10台口罩机,也有6台是东莞造(此数据来自于《经济日报》在2022年的报道)或者,截至2024年,东莞市共有1.4万家规模以上工业企业,规上工业总产值突破2.5万亿元,同比增长约26%,增速高于全国平均水平。其中,高技术制造业增加值增长33%,战略性新兴产业增加值增长28%……老实说,相比较故事,这些冷冰冰的,看似枯燥的经济数据,更能说明东莞是个好学生还是差学生。但是,在好坏之外,我们却看不出这个学生的真实面目,也不知道他的真性情。所以,在《“制造”新东莞》中,我们特别注重让数据“活”起来,让产业政策“落地”为具体的人生故事。

【《“制造”新东莞》走红的背后,既源于大家对东莞的关注,也因为文本的耐读】

这里就包括东莞与香港之间的故事,从当年的莞商投奔香港并在香港成就,到香港在抗战时期给了很多莞人藏身之所,再到新中国成立后东莞和香港之间的联系,尤其是为了让香港人民喝上水,修建东深供水工程,让石马河的水倒流……所有的一切,都是为了说明东莞制造业的发展,不仅源于产业转移的需要,更在于它和香港的血肉相连,让它拥有了发展的“独特资源”。很多地方之所以成为不了“东莞”,正在于它们没有近水楼台。

除了这些故事之外,《“制造”新东莞》还写了很多人的故事。除了那些在东莞做出了传奇的大佬,像太阳神的怀汉新、马可波罗的黄建平、以及步步高、OPPO、vivo的“祖师爷”段永平、华坚的张华荣、玖龙纸业的张茵等,还用了整整一章《那些花儿》关注了打工仔打工妹这个必不可少的群体:除了向莉,还有安徽人,日后成为中国知名文学评论家的柳冬妩,以及品牌家居业老板的曹明莲;河南人,在老家做姑娘时没拿过绣花针,却在东莞拈起了工业绣花针,后与老公一起把鼎泰高科推上上市公司的王馨……之所以要关注他们,不仅因为他们撑起了东莞制造业的发展生态,更重要的是,他们通过双手和智慧改变了自己的命运,而且还在港资、台资等企业的训练下,提升了自己,并最终在东莞开枝散叶,推动了东莞民营经济的发展……

归根结底,《“制造”新东莞》试图传递的核心是:东莞的制造业奇迹,从来不只是GDP数字的跃升或生产线上的效率革命。它更是一场深刻的社会变迁与文化重构,是千万劳动者用汗水、智慧甚至乡愁共同书写的“人城共生”史诗。当冰冷的机器轰鸣声里融入了市井巷陌的烟火气,当精密的生产节拍中跳动着无数普通人的梦想脉搏——这种融合了硬核制造与人间温情的独特质感,才是数据背后最真实、最动人的“东莞面孔”。

群像

流水线上的青春,

如何浇灌出“工业雨林”

齐鲁壹点:经济发展离不开人。书中对发展初期“打工妹”群体的描写非常动人。她们的个体成长故事与东莞这座城市的整体崛起,在书中是如何实现相互映照的?东莞从“农业县”到“世界工厂”再到“工业雨林”的跃迁中,人在其中起到了非常关键的作用,比如官员、港商、本土企业家、工程师、普通打工者等等,城市精神是如何通过这些人塑造的?

当然,我们更从中看到了,个体与城市相互成就的最佳样本。没有东莞的多元、包容和开放,你很难想象像向莉、王馨能从一个普通的打工妹,前者在2022年高票当选为广东省陕西安康商会第二届监事长,后者则成为生产工业用微型刀具“隐形冠军”的鼎泰高科的董事长,甚至在2024年获得全国三八红旗手称号。同样也很难想象,两位保安——李实和郑耀南,前者创办了盟大集团,后者则创办了都市丽人。所以,这本书既聚焦东莞产业的进化史,也关注里面每个拼搏的个体,哪怕他们是到东莞“打螺丝”的,他们也用自己的青春和热血,为这个城市的进化注入了力量。

但今天的东莞,显然对人才有了重新的要求。如果说当年的创业者,大多是“闯”一代,他们凭借着胆量、努力,和自我牺牲,不是成为流水线上的熟练工人,就是成为能管理一个工厂的领导,那么,今天的人才,必须成为“创一代”,应该是具备某项专业技能,拥有某种程度的学历或者学识,但更重要的是,必须要有向全球而行的勇气,无创新不生存的意识,以及对产品持续打磨的工匠精神。甚至,我们更应该像马斯克那样,将自己的征程放在星辰和大海,为整个人类的进步而努力。

【《“制造”新东莞》的宣传海报“现身”广东文学馆】

我们还不能忽略的,在东莞的发展当中,起到巨大贡献的,有港商、台商——他们作为改革开放后最早进入东莞的“弄潮儿”,带来了关键的资本、技术、管理经验和国际订单。他们以敏锐的商业嗅觉和敢为人先的魄力,在东莞这片土地上点燃了“三来一补”的星星之火,搭建起连接国际市场与内地劳动力的桥梁。他们的务实高效、契约精神和全球视野,深深影响了东莞早期的商业氛围和产业形态。

有本土的企业家——他们从“洗脚上田”起步,凭借着对本地资源的熟悉、对市场机遇的把握以及骨子里的坚韧不拔,迅速成长为东莞经济的重要支柱。他们或从为外资企业做配套起步,或直接切入细分市场,以“蚂蚁雄兵”的姿态,构建起东莞强大的产业配套网络和充满活力的“榕树经济”。他们的草根智慧、灵活应变和对故土的深厚情感,是东莞内生动力和本土韧性的重要源泉。

更有当地的官员。像郑锦涛、李近维,以及日后的佟星。这些主政者在不同的历史阶段,以其前瞻性的视野、务实开放的施政风格和勇于担当的精神,为东莞的发展扫清了障碍、指明了方向、注入了动力。从郑锦涛时代大胆引入“三来一补”打开开放之门,到李近维提出“推动两个根本性转变,加速科技进步”,既要星星,也要月亮,再到佟星推动产业升级与城市转型,塑造“海纳百川、厚德务实”的城市精神……官员群体的决策智慧与执行力,是塑造东莞高效、务实、敢为人先的城市精神图谱中不可或缺的关键笔触。幸运的是,尽管这中间的发展航程并非一帆风顺,有所往复,也经历过弊病与挑战,但主政者始终以发展为要务,其整体脉络是昂扬向上、给人信心的。

这份信心,在如今东莞新一任书记韦皓那“勇攀现代化产业体系建设新高峰,以更加厚实硬实力担起经济挑大梁重任”的铿锵表态中,得到了延续与升华。我们从中看到的,不仅是新阶段的目标与决心,更是东莞官员群体一脉相承的开拓精神与担当意识在新历史方位下的强力迸发。

总而言之,今天东莞的发展,是由港商的国际视野、台商的精细管理、本土企业家的草根韧性,与官员的开拓担当、无数建设者的勤劳汗水所共同熔铸的。

正是这些不同群体在各自领域的拼搏、协作与相互成就,共同书写了东莞从农业县到制造业重镇的传奇篇章。

定位

东莞样本,

一部“野生力量”的逆袭史诗

齐鲁壹点:你们如何定义《“制造”新东莞》这本书?是经济史学著作或是非虚构写作或是报告文学作品?千马老师一直致力于城市商业与地理的书写,走遍全国各地,书中也能读到您不时提到的城市对比。写东莞,跟其他城市有什么不一样的创作体验?

王千马:我和诗娴在创作《“制造”新东莞》时,曾定下了两个创作基调,一个就是全面展现东莞的前生今生,尤其是这四十年来大气磅礴的发展历程,希望能给读者提供一份中国制造业的发展样本,也为众多城市提供一份行之有效的“东莞经验”。所以你说它是经济史学著作没问题。另一个就是创作必须建立在真实的数据、文件,以及大量的田野调查基础之上,与此同时,一定要以故事来打动人,用好读好看的文字来感染人,所以你叫它是文学作品,也是应该的。更准确地说,它是根植于深厚调研基础上的非虚构写作或报告文学作品。我们试图在严谨的史实框架内,注入文学的温度和叙事的张力,让宏大的经济转型史通过一个个鲜活的人物命运和具体的工厂故事变得可触可感。

在创作《“制造”新东莞》过程中,之所以要不断地和中国其它城市作比较,也是因为东莞的发展,不是孤立的事件,同样也不是在孤立的空间。这种对比,恰恰是理解东莞独特性的关键钥匙。与其他城市相比,东莞的创作体验尤为特殊:

首先是“野生力量”的样本价值:不同于拥有深厚工业底蕴的上海、沈阳,或是作为国家战略试验田的深圳、浦东,东莞的崛起更像是一场“草根逆袭”。它的起点是纯粹的农业县,没有大型国企基础,缺乏国家级特殊政策倾斜,它的“世界工厂”地位,很大程度上是依靠“三来一补”模式,吸引港台资本,结合内地汹涌而来的劳动力,由村镇一级甚至农民个体户“自下而上”干出来的。写东莞,就是写这种内生、自发、充满韧性和活力的“野生力量”如何改变自身命运并影响全球产业链的传奇。这种“无中生有”、靠市场机制和基层活力驱动的模式,在中国城市发展史上极具标本意义。

其次是“镇域经济”的显微镜:东莞“市管镇”的独特行政架构,使得其经济活力高度分散在32个镇街(园区)。每个镇都可能孕育出一个甚至几个全球闻名的产业集群(如虎门的服装、厚街的家具、长安的电子)。这种“一镇一品”、“满天星斗”式的格局,要求我们必须深入一个个具体的镇街,去捕捉它们差异化的发展路径和产业生态,这比写一个中心城区主导的大都市更为复杂,但也更能展现中国基层经济单元的真实脉动和韧性。这种“显微镜”下的观察,是东莞区别于其他大城市书写的独特体验。

再次是“世界工厂”的全球连接性:写东莞,无法脱离其作为全球供应链关键节点的身份。它的兴衰起伏,与全球经济周期、国际产业转移紧密相连。书中的故事,天然带有强烈的国际背景和全球化视角。一条来自欧美的订单,可能迅速改变一个东莞工厂甚至一个镇街的命运;一个国际品牌的标准,可能重塑当地整个产业链。另外,来自国际的金融危机,也很快传导到东莞,深度影响了当地产业……这种深度的全球嵌入性,使得东莞的故事具有超越地域的普遍意义,也要求我们在写作中时刻关注“地方”与“全球”的互动。

最后是“转型阵痛”的前沿观察:东莞无疑是产业转型升级的“风暴眼”和“试验田”。它最早感受到劳动力成本上升、外贸环境变化、技术迭代带来的压力,也最早被迫进行痛苦的自我革新(如“腾笼换鸟”)。书写东莞的现在,就是在记录中国制造业如何从“汗水驱动”迈向“创新驱动”的最前沿阵痛与探索。这种身处转型漩涡中心的体验,充满了挑战,但也提供了观察中国未来产业方向的宝贵窗口。

正是意识到了这种“外强内虚”的结构性隐忧,东莞在后续发展中,尤其是在巩固“城市牌”、“外资牌”的同时,才将“民营牌”提升至前所未有的战略高度。在《“制造”新东莞》看来,推动本土民营企业成长壮大,激发内生创新活力,成为东莞寻求可持续发展和抵御外部风险的关键布局,也是其从“世界工厂”向“先进制造之都”跃升的必经之路。

总之,通过与其他城市的对比,我们才能更清晰地定位东莞——它不是北上广深那样的“参天大树”,而是充满野性生命力的“热带雨林”;它的力量不在于顶层设计的光芒万丈,而在于基层土壤的深厚肥沃和个体奋斗的生生不息。理解东莞,就是理解中国改革开放进程中那股来自最基层、最民间的澎湃动力如何塑造了一个世界级的制造业传奇。这种独特的样本价值、复杂的肌理构成和身处时代变革前沿的定位,正是《“制造”新东莞》创作过程中最深刻也最与众不同的体验。

箴言

报告文学创作的

“千里马方法论”

齐鲁壹点:我们正在征稿的首届“青未了”文学创作大赛,其中有报告文学的体裁,作者在选中一个人物或企业或产业进行写作时,有哪些需要规避的写作雷区?你们在创作中有什么好的经验分享?

王千马:前面我也提到,我和诗娴在创作《“制造”新东莞》时曾定下了两个核心创作基调。在这两条铁律之外,结合我们的实践,还想特别强调几点需要规避的“雷区”和值得分享的经验:

1. 警惕“抒情泛滥”与“理性失守”:虽然文本中需要诗娴这样的“文学感性”和优美语言,但所有的抒情必须源于真实的触动,是对所呈现事实的自然回应,是“有感而发”。要坚决避免“无病呻吟”,更要防止澎湃的感情冲垮理性的堤坝,导致对事实的扭曲或过度解读。情感的注入是为了照亮事实,而非遮蔽事实。

2. 慎用“笔者看来”,警惕主观臆断:在《“制造”新东莞》中,确实有“在笔者看来”的表述。但必须强调,这些“看法”绝非凭空臆想,而是建立在极其广泛的阅读积累、深度思考以及海量信息交叉验证的基础之上。它们是长期观察、沉淀后的结晶。一个重要的经验是:尽可能多地通过客观呈现事实(包括人物自身的言行、可靠的数据、多方证言、历史档案等)和巧妙的叙事结构(如多视角、对比、细节铺陈)来自然地引导读者走向你的观点,而非依赖作者频繁的、缺乏足够支撑的直接论断。让事实自己说话往往更有力量。

3. “功夫在诗外”的极端重要性:很多人经常问我,你写作一本书需要多长时间。我常说,半年差不多。他们都很惊讶,觉得不可思议。但他们不知道的是,写其实是有规律可寻,但为“写”而做的功课,是需要漫长的时间的,也许还要半年,十年,甚至是从你认知这个世界开始。换句话说,“写”是最后的呈现,而为“写”所做的准备——知识的储备、视野的拓展、认知的深化——是一个漫长甚至终身的过程。所以,不管有没有写作,我都像我自己的名字一样,如“千里马”那般喜欢“在路上”:广泛的阅读(不仅是主题相关,更要跨领域)、与形形色色的人深入交流(不同阶层、行业、观点)、细致地“打望”和思考这个世界的每个角落(城市、乡村、工厂、市井)。这些看似与当下写作无关的积累,最终会内化为你的“知识谱系”、“认知框架”,甚至“内心力量”。

4.警惕“单一信源”与“脸谱化”陷阱:写人物或企业,切忌只听一家之言(如只采访老板或官方宣传口径)。必须尽可能接触多元视角(管理层、员工、合作伙伴、竞争对手、观察者、甚至批评者),进行交叉验证。要避免将人物或企业简单“脸谱化”(如“英雄”、“反派”、“完美无缺”或“一无是处”),真实世界是复杂多面的。报告文学的力量恰恰在于呈现这种复杂性。此前,经常受邀给企业把脉并写作的财经作家吴晓波曾告诉我,对他们要保持“一尺之遥”,既要深入去了解他们,但是也要谨防被他们给“绑架”。

5.处理好“个体”与“时代/产业”的关系:聚焦一个人物或企业时,不能脱离其生存的宏大背景(时代变迁、产业周期、政策环境、地域文化等)。要努力找到“小切口”与“大图景”的连接点,通过个体的命运沉浮折射时代的浪潮,通过企业的兴衰探索产业的规律。避免故事成为孤立的个案。

总而言之,优秀的报告文学是严谨与诗意的结合,是深度调查与文学表达的共舞。它要求我们既是孜孜不倦的真相追寻者,又是匠心独具的故事讲述者,更需具备深厚的人文关怀和宏阔的视野格局。规避雷区,用好经验,方能创作出既真实可信又动人心魄的作品。

附件

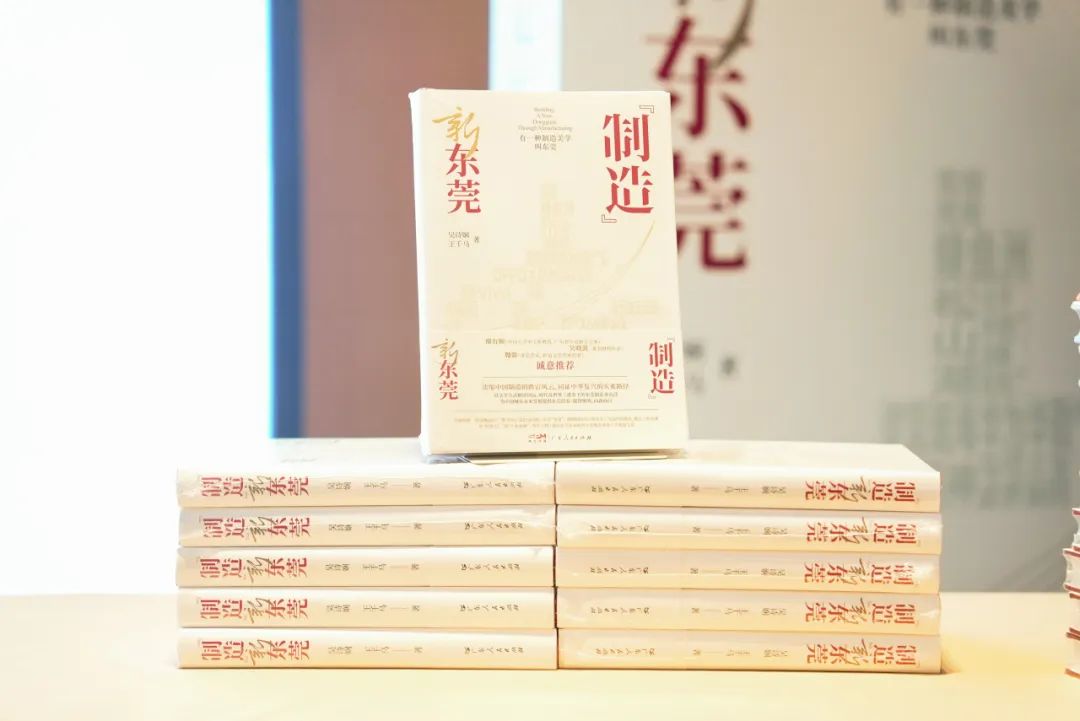

《“制造”新东莞》

入选:

广东省作家协会东莞“中国作家第一村”创作工程

东莞文学艺术院重点签约创作项目

已由广东省人民出版社出版发行,

当当、京东均有售

刘般伸,特型演员,著名书法家。

有需要刘般伸先生书法作品或者莅临现场演出鼓劲加油的请联系《都市头条·济南头条》。

刘般伸先生毛体书法作品欣赏

艺术热线:

13325115197

史志年鉴、族谱家史、

各种画册、国内单书号、丛书号、

电子音像号、高校老师、中小学教师、

医护、事业单位晋级

策展、推介、评论、代理、销售、

图书、画册、编辑、出版