“我的父老乡亲”系列作品之四

一曲众志成城的抗洪壮歌

作者:李永水

朗读:董秀玲

引子:从上世纪六十年代说起

公元一千九百六十四年夏秋之交,一连数天阴雨连绵,河水暴涨,漫过堤坝,横冲直撞浸入了鲁北老坞河南岸的杏村。杏村党支部一班人怀着“不让一人受伤害,把群众损失降到最低”的信念,昼夜奋战,把全村百姓安全撤离到地势较高的村中心小学院内。那一夜,村中十几户人家墙倒屋塌,而全村男男女女、老老少少无一人受到伤害。而且灾后迅速恢复生产,重建家园,受到上级领导和群众好评。

然而就在此次洪水灾害55年后的2019年8月,受第9号台风“利奇马”影响连降大雨,加之河流上游萌山水库开闸泄洪,大堤冲毁,洪水像脱缰的野马向孝妇河沿岸村庄扑来。老坞河是孝妇河的一条支流,年久失修。政府部门已经把它列入了治理规划,但还没来得及实施,一场更大的洪水灾害漫过老坞河堤岸严重威胁着杏村百姓的安全,一场比六四年更大的考验落在了以党支部书记刘昌法为首的“村两委”肩头。大灾大难面前,年轻的“村两委”一班人心往一处想,劲往一处使,以“绝不让洪水进村,绝不让群众受损”的使命担当,带领群众演绎了一幕现代版的战洪图,谱写了一曲众志成城的抗洪壮歌。

上篇:备战抗洪的钢铁村两委

2019年8月上旬,中央气象台先后发布了第9号台风“利奇马”橙色、红色预警,引起了各级党政部门高度重视,一级级下达备战抗洪抢险的命令。杏村“村两委”按照上级的部署要求,8月10日起就开始了昼夜值班。时过中午,雨势越来越猛。到了11日,雨借风势,风助雨威,天地一色,村内外成了一片水的汪洋。从这天开始,支部书记刘昌法、村主任李永华带领一班人打着雨伞,趟着积水分头走街串户查看积水和危房,一旦发现险情立即组织相关人员撤离。年愈六旬的孤身老汉朱训祥住着几间土坯老屋,当巡查人员赶到时,他的屋已从后墙根基往里渗水,事不宜迟,巡查人员及时动员,把他安置到了其弟家中避难。

雨下了一天一夜,还没有减弱的趋势。支部书记刘昌法就根据雨情水势初步酝酿制订出了一套科学实际的抗洪抢险救灾预案。他们现场召开碰头会研究部署。会上,刘昌法话语铿锵、掷地有声,向他的一班人发出了第一道动员令。他说:这次灾情要比我们想象得严重,我们要作最坏的打算。咱们的决心就是“绝不让洪水进村,绝不让群众受损”。这个平时不显山、不露水、亲切和善的领头人危难之时的担当和果敢顿时感染了与会人员,大家马上异口同声响应:绝不让洪水进村,绝不让群众受损。刘昌法接着说:这次抗洪救灾我任总指挥,李永华任副总指挥。大灾大难面前我们要发挥共产党员先锋模范作用,发挥“村两委”钢铁战斗堡垒作用。随后,他们作了如下的行动部署:刘昌法作为总指挥主要做好雨势水情的观察判断,信息跟着水势走,审时度势作出科学的应急部署。李永华具体做好组织调度,三个成员全力辅佐书记、主任做好工作。这次会上,他们还聘请年愈六旬的老书记刘昌智和转退军人、企业副总曲彬作为指导,以确保抗洪抢险的全面胜利。简短的会议他们统一了思想,坚定了信心。他们怀着同一个信念,肩负着各自的职责重返雨幕,巡视水情、安抚群众,信心百倍地迎接暴风雨更大的考验。

对于“村两委”一班人来说,这必定又是一个不眠之夜。到了12日,风雨不但没停,更有愈演愈烈之势。就在村主任李永华村内组织巡逻查看雨势水情及时安置受灾群众的同时,支部书记刘昌法率领两个支部成员涉水到了两公里外的洪水上游大省村查看水速流量。只见一望无际的水流挟裹着柴草枝叶漫过田野,冲破道路,肆无忌惮地向着东北方向滚滚涌来,给人一种放荡不羁、不可阻挡之势。到了晚上10点半,刘昌法他们又一次来到一公里外的李富村察看水情。这时,洪水已漫过大省村的大片玉米地开始向李富村逼近。回村路上,刘昌法对随行人员说:洪水来得非常迅猛,咱得学大禹治水重点疏通,做到疏通和堵截相结合。万一洪水漫过周焦路向咱村漫延,咱就在李富村通往咱村的这条道上开渠挖沟向老坞河方向泄洪。接着他又说:待会儿咱再来看,根据水势即不能延误时间错失良机,又不能过早的惊动群众,要让群众觉得只要有咱“村两委"在,就有主心骨在。就这样,他们一次次察看水情,一次次调整方案。到了13日凌晨两点半,也不知第几次察看了,他们发现洪水已漫过周焦公路向杏村涌来,立即回村组织群众开沟泄洪。然而由于停电,村内广播暂不能用,他们一方面由女委员焦学玲沿街鸣锣示警,召唤群众到“村两委”大院集合,一方面从郑心刚汽车接来变频电源用广播通知村民。其他两成员则率领先期赶来的刘昌智、曲彬、刘昌林、张文杰、韩发宝、李金霞等十多人率先带上工具赶到他们事先看好的地点开沟挖渠。一场开沟泄洪、筑堤截流的风雨阻击战正式打响。

下篇:众志成城的抗洪群雕

需要说明的是,村西这条通往李富村的生产道是连接苑城集镇的交通要道。虽然没有硬化,但多少年来几经铺沙垫石车辆碾压坚硬得很。用铁锨根本挖不动,年近八旬的刘恒耀回家取来了洋镐为人们添威助阵。随着人们先后赶来,他们分成几组,四、五道水沟同时开挖。妇女们抡不了洋镐钢镢,就为他们打手电照明。工具不够用,他们就轮流作业,不知是谁带头喊起了劳动号子,一呼百应,群情激奋。多少年不闻了这劳动号子,多少年不见了这火热场面,好一场惊天动地的人民战争。风雨鏖战持续了两个多小时,开挖了五道泄洪沟,洪水随着人们的意愿绕村向北边的老坞河方向流去。这时,天色微明,人们疲惫的脸上也透出了初战告捷的胜利曙光。

随着泄洪的初步成功,人们陆续返回村中。看到人们归来,村内值班的人员赶紧从门市部弄来了麻花,提来了开水,让这些奋战了半宿的抗洪功臣垫垫饥。而村主任李永华呢,在接连几天的劳累中破喉哑嗓,麻花咽不下,只好来到邻家泡两包方便面完事。

就在人们刚刚吃完饭还未来得及稍事休息时,在村南头查看水情的人员跑来报告说,村南头东西大沟水已灌满,有向村内流淌之势。没有谁动员,没有谁号召,险情就是命令。人们不约而同带上工具立即赶往现场,在通往李富村的另一条生产道上开沟泄洪。因为是白天,道路也不像刚才那条道坚硬,再加上参战的人们越来越多,仅用了一个多小时就拦路开挖了12条半米来宽的泄洪沟,放荡不羁的洪水又一次顺着人们的意愿乖乖地绕过村庄向老坞河方向流去。

然而,水无定势,原本向老坞河泄洪是预定的最佳方案。就因为老坞河邹平、桓台两县交界处的桥闸关闭,不能顺利泄洪,几经协商未果,事情一时陷入了僵局。上游全闸放水,下游全闸关闭,老坞河几处先后冲决堤岸,沿河的村庄刹时被洪水包围。村庄内,田野里,就连地势较高的地段水也漫过了膝盖。看来泄洪的意愿不能实现,刘昌法、李永华、刘昌智、曲彬他们简短协商后,决定在村西通往变电室的南北石子路上筑堤挡水。

一声令下,人们立刻在200来米长的石子道上分散开来挖土筑堤。年愈六旬的老书记刘昌智当时身披的那件红雨披随着他一马当先的身影随风飘舞,仿佛一面火红的旗帜召唤着人们向洪水宣战。他干在哪儿,共产党员们就凝聚在哪儿,哪儿最苦最危险,他们就奋战在哪儿。这不禁使我想起了不只是谁的一句歌词:正因为你是共产党员,紧要处方显砥柱的挺立;正因为你是共产党员,危难中才是高扬的旗帜。你看支部委员李刚、郑心刚年富力强,风雨中挥汗如流,入党还不到两年的女委员焦学玲巾帼不让须眉。他们的身上、脸上早已分不出哪是雨水,哪是汗水,他们以实际行动践行着的入党誓言。企业副总曲彬虽然转退三十年,依然保持着军人作风果断干练,更有“泥巴裹满裤腿,汗水湿透衣背”、深知“为了谁”的情怀和担当。在他们的身后,一对对夫妻来了,他们密切配合,互相鼓励,一个信念把洪水挡在村外;在外地打工的郑建国情急之中没找着水鞋仅穿了一双拖鞋带着十几岁的儿子来了,赤脚在泥水中奋战了大半宿,然而事后他的腿却疼了好几天,但他无怨无悔;入赘本村的女婿和前来投亲靠友的外村人来了,他们不分本村外村,洪灾面前俨然一家人;腿患残疾的刘昌林、刘传训、朱训平来了,他们同样不着防雨工具奋战泥里水里;还有先后退休的老校长朱玉岭、刘恒祥也来了,他们带来的不仅仅是抗洪工具,而是给人们带来了巨大的精神鼓舞。这让极个别悲观失望的泄气者,盲目乐观的侥幸者,还有指手划脚的旁观者汗颜。但不管怎样,正气永远顶天立地,再大的风雨奈何不了,再猛的洪水奈何不了。我为刘昌法、李永华们的精心组织敬佩,为刘昌智、曲彬这些共产党员们先锋模范骄傲,为杏村人的众志成城自豪。是他们大灾大难面前真情奉献,义薄云天,用他们超然的大智大勇筑起了一道道生命之堤。

榜样的力量是无穷的。在他们无私无畏精神感召下,人们有力出力,有物捐物,危难之时彰显出共渡难关的人性光辉。村民刘红燕、韩法贵、信立平等人先后捐来了塑料布、编织袋等物品,加固加高了一道道堤坝。经过几个小时的连续奋战,他们筑起了第一道、也是最长、最艰难的防洪堤。肆虐的洪水被挡在了堤外无可奈何的打着转转,顿时失去了方才的淫威。

此战刚刚告捷,在村北巡查水情的人员跑来报称,从老坞河涨出来的水已漫到了村北200来米处的十字路口。刘昌法当机立断,把人们分成两组,一部分人留下来继续加固防堤,另一部分人由村主任李永华带领赶往村北筑堤挡水。当人们赶到时,洪水已漫过东西生产道顺北沟头向村内漫延。事不宜迟,人们立刻纷纷挥镐抡镢挖土筑堤。但水流湍急,筑上的泥土瞬间被洪水卷走。好不容易筑起了一道长20米、高半米的堤坝,突然一股洪水卷来,顿时被冲开了几道豁口,而且豁口越冲越大。看来在这里筑堤已经不可能了,李永华果断率领人们返回村头大沟拦腰处的东西生产道,依道当底构筑第二道防堤。人们有的抡镐挥锨筑堤,有的把装满泥土的编织袋架到堤顶,最后盖上塑料布再用泥土压实。一道长20米、高1米的第二道防堤筑起来了。肆无忌惮的洪水终于被人们驯服了,人群中也油然地发出了胜利者的笑声。

话分两头,就在村北人们筑堤挡水的同时,村西头的人们看到水继续上涨,他们又在刘昌智的带领下加高了30公分,并专门派人来回巡逻随时加高加固。为了以防洪水再漫堤坝,刘昌法决定在村街口自己老宅到刘恒武宅西南角再构筑第二道防堤。这时正巧有邻村一铲车路过,刘昌法当即请求支援。铲车司机看到这儿确实危急,说了句:救灾如救命,我干了。说着,毫不犹豫掉转车头装运泥土。直到筑完方才离去。事后才知道,这名铲车司机家中有粮食亟待转运,而他危急时刻却舍弃了小家顾全了大家,并且还是外村人。看来精神不分地界,好人处处都有啊。多谢了,过路的铲车司机!多谢了,危难之时出手相助的好人!

时至黄昏,雨还在下,水还在流。刘昌法紧绷的弦一刻也不敢放松。为了备战更大的洪水暴发,为了百姓夜间安全,他安排专人从刘在全家借来了小型发电机发电照明,给夜雨中的村民们燃亮希望的明灯。这时,镇政府也安排来了专车组织村民撤离。几天的抗洪抢险中,村民们看到有这样一心为民的“村两委”坚强领导,信心更足,斗志更坚,纷纷表示留下来坚持到最后。到了晚上9点多钟,老坞河那边传来了好消息,邹平、桓台交界处的桥闸经上级相关部门协调已全部开闸泄洪,肆虐的洪水从根本上得到了遏制。人们欢欣鼓舞,顿时沸腾了。“村两委”一班人和一直坚守的十几名骨干这时才觉得真的累了,不顾泥水蹲在地上不想起来。是啊,从凌晨3点到这晚上9点,整整十八个小时。十八个小时,这在历史的长河中只是短暂的一瞬,但在杏村这场时隔55年的抗洪史上却是如此的惊心动魄。众志成城的杏村人,用铁打钢铸的顽强意志又一次雕塑了这老坞河畔英勇无畏的抢险壮举,又一次书写了这惊天地、泣鬼神的抗洪传奇。

尾声:构筑新时代精神堤坝永远在路上

沧海横流方显英雄本色,危难当头才知人心向背。经过三个昼夜的连轴转,伴着风声雨声,奋战泥里水里,一场众志成城的抗洪抢险战役终于打赢了。实现了“绝不让洪水进村,绝不让群众受损”的铮铮誓言,“村两委”一班人终于可以向群众交一份合格答卷了。但是头脑清醒的刘昌法、李永华他们通过这次抗洪抢险看到了灾情的症结,灾后的隐患。如:老坞河南岸破损严重,有的地段比堤外的土地还低;还有村西头原来那长几百米、宽3米、高1米的水渠随着几次土地变更流转消失已尽等等。这些都亟待规划整改。当前他们主要做的就是按照上级部门的安排部署带领群众做好村内环境卫生和灾后防疫工作。更重要的是通过这次抗洪抢险他们看到了人民群众中蕴藏着宝贵的精神财富,看到了人们内心深处的闪光点。同时也觉察到了村民们思想觉悟的良莠不齐。他们不失时机召开各种会议,总结抗洪抢险中的得与失,经险和教训。及时表彰有功人员,给外地学习、工作回家参与奋战的人们慰问致谢,表彰他们舍小家顾大家的乡土情怀和奉献精神,为加快建设美丽乡村培根固基,着力构筑新时代文明的精神堤坝,而且这一构筑工程任重道远,永远在路上,没有尾声。

作者:李永水,中共党员,歌词作者。业余创作半个世纪,系中国音乐文学学会、中国音乐著作权协会、世界华人艺术家协会、山东省曲艺家协会会员。与人合作歌曲前余首,获各类奖励百余项。

创作理念:把词写在家乡大地上,把歌唱到乡亲们心坎上。

朗诵:董秀玲,网名:红掌拨清波,淄博市周村区朗诵协会会员,喜欢朗诵和音乐。热爱生命,热爱生活。用心赏读美文,感触美好。用声音温暖你、我、他,用声音给你这一刻的安宁,用声音赋予文字的温度,用真情表达美好的人生。

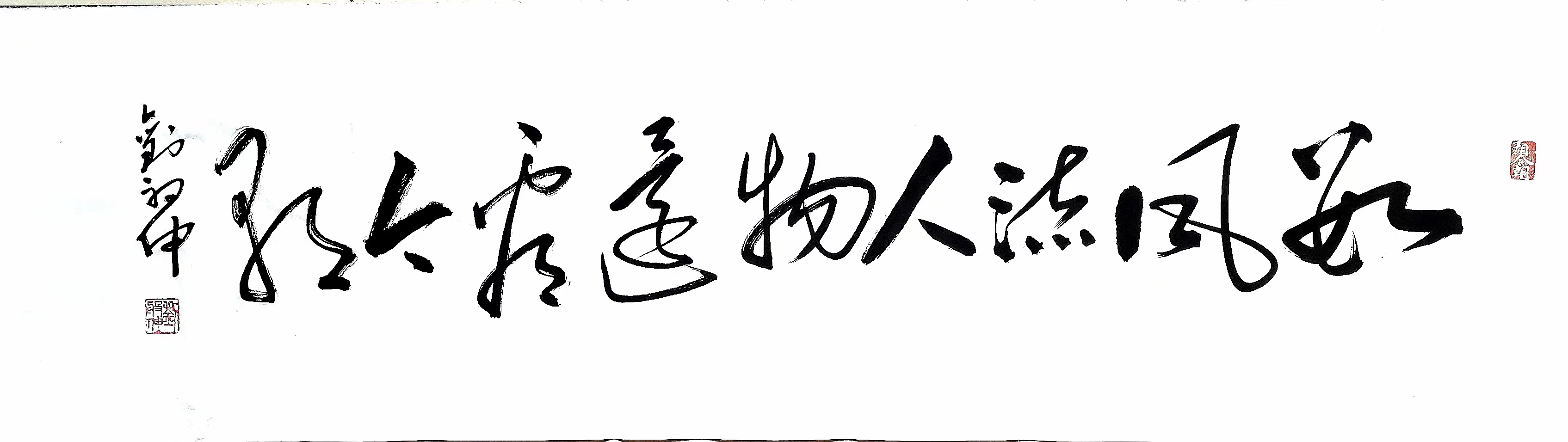

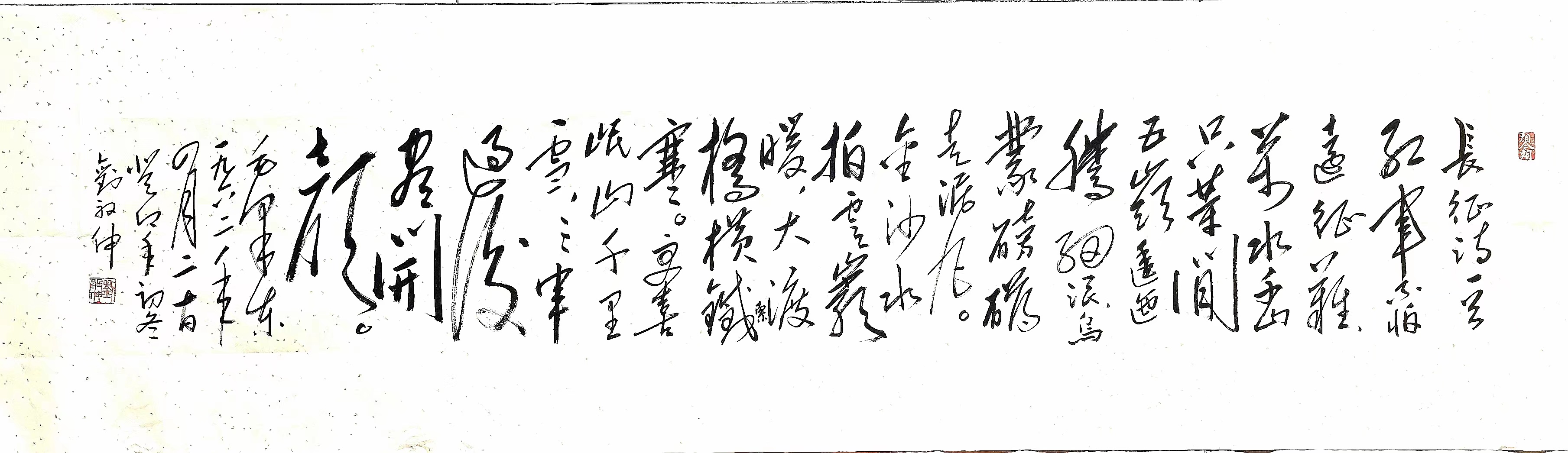

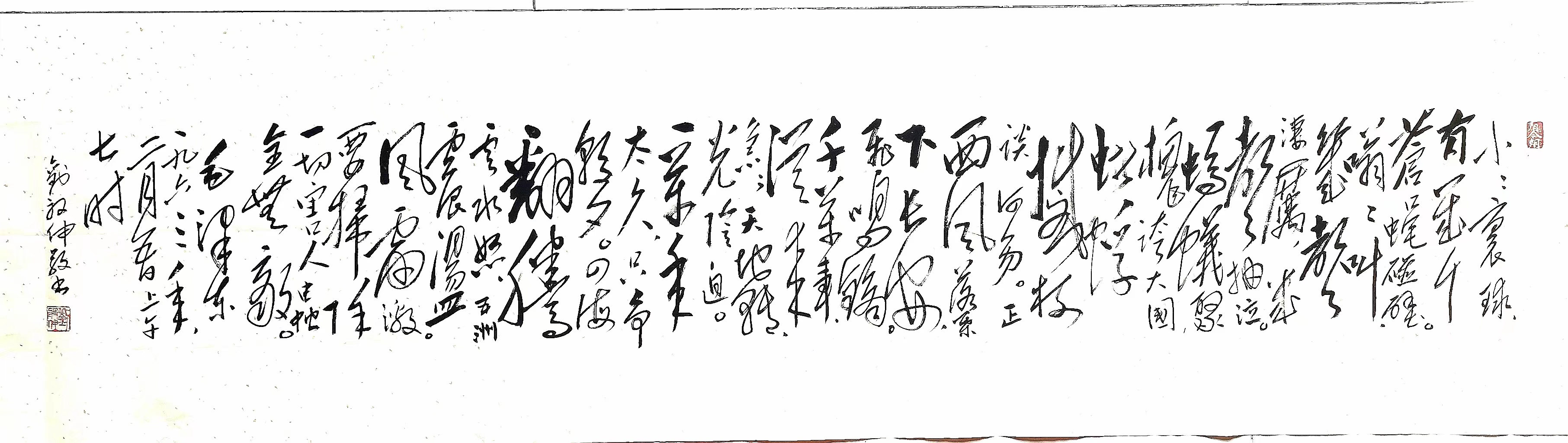

刘般伸,特型演员,著名书法家。

有需要刘般伸先生书法作品或者莅临现场演出鼓劲加油的请联系《都市头条·济南头条》。

刘般伸先生毛体书法作品欣赏

艺术热线:

13325115197

史志年鉴、族谱家史、

各种画册、国内单书号、丛书号、

电子音像号、高校老师、中小学教师、

医护、事业单位晋级

策展、推介、评论、代理、销售、

图书、画册、编辑、出版