徐玉向,生于1979年8月,安徽蚌埠人,中国书画大学毕业。中国青藤画院理事、天池艺术研究院筹备负责人、美国西肯塔基大学孔子学院特聘艺术家、中国(崂山)道家书画院院士、中国名家联合书画院院聘艺术家、中韩艺术家交流协会会员等。国画作品曾在美国旧金山、底特律、韩国首尔、香港、意大利等地展出。

研究方向:新青藤写意、中西方构图空间。

畦间万象

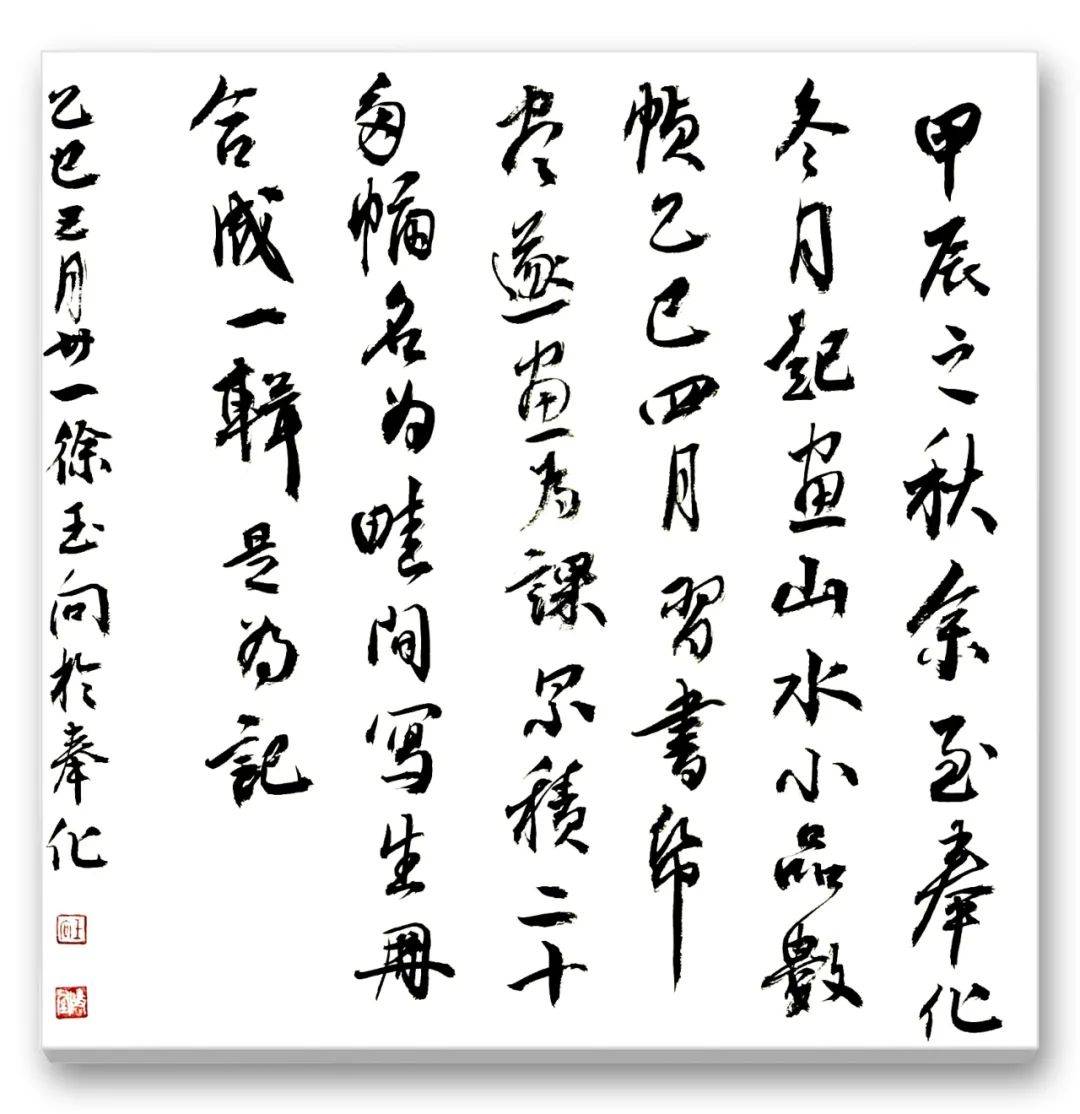

徐玉向《畦间写生册》的笔墨乡愁

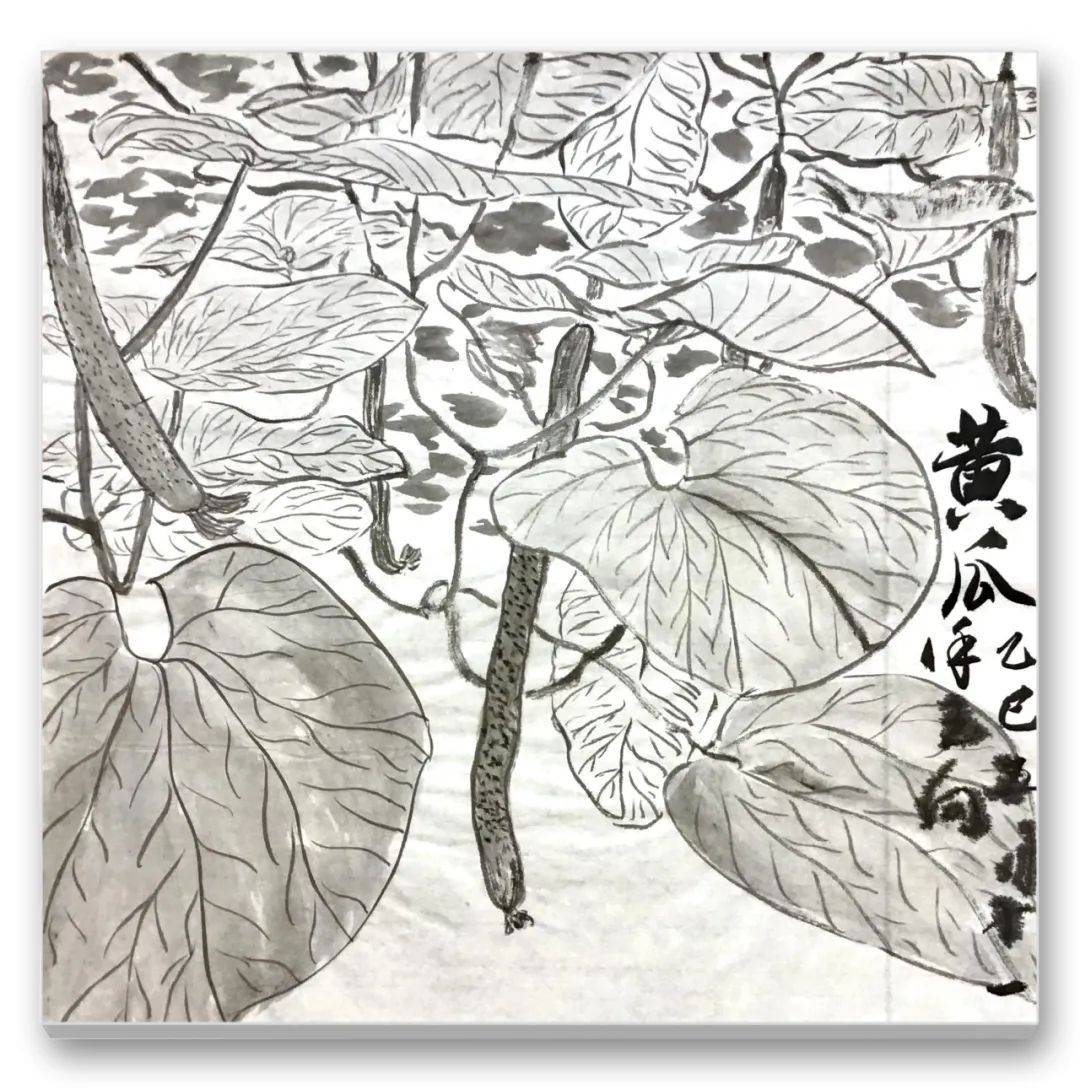

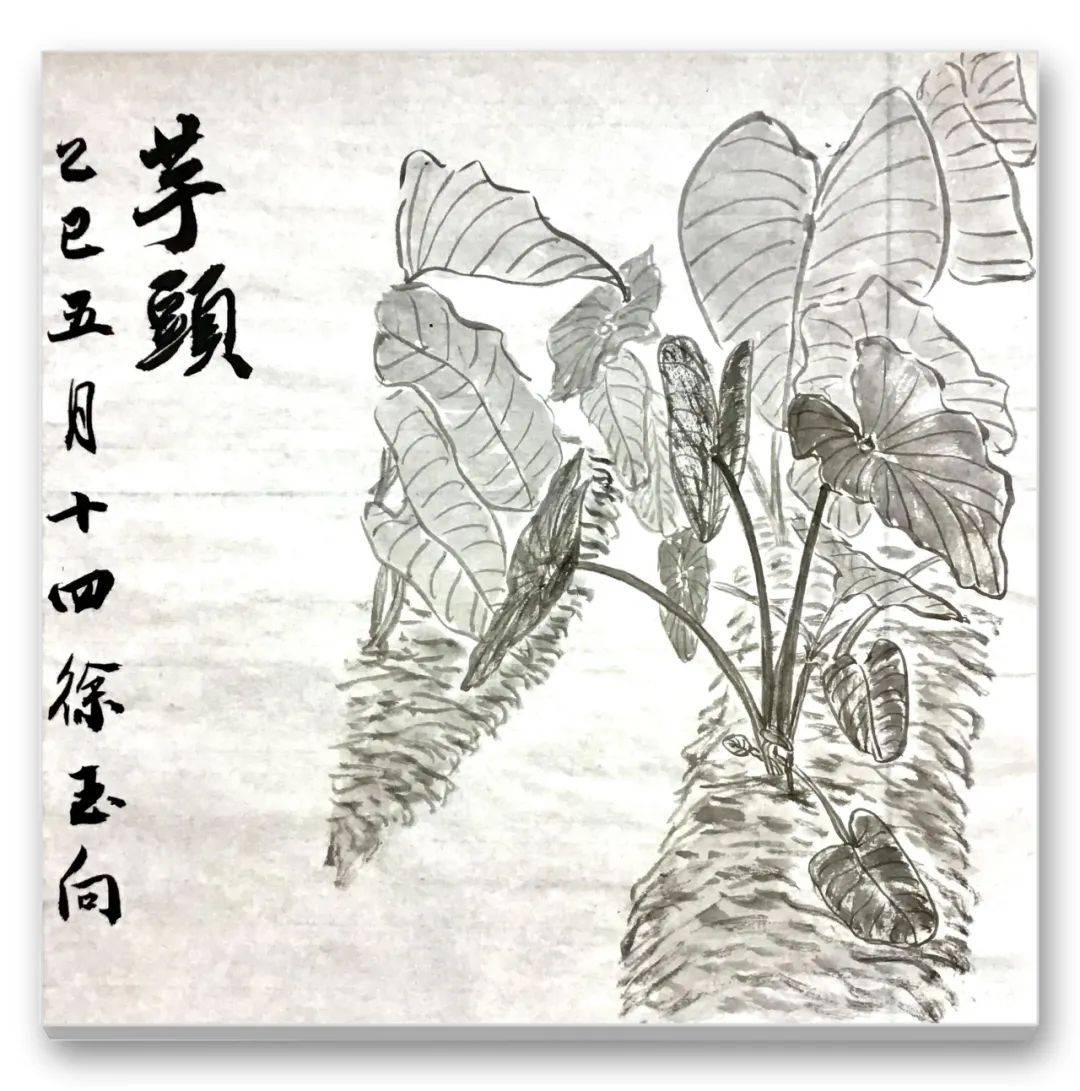

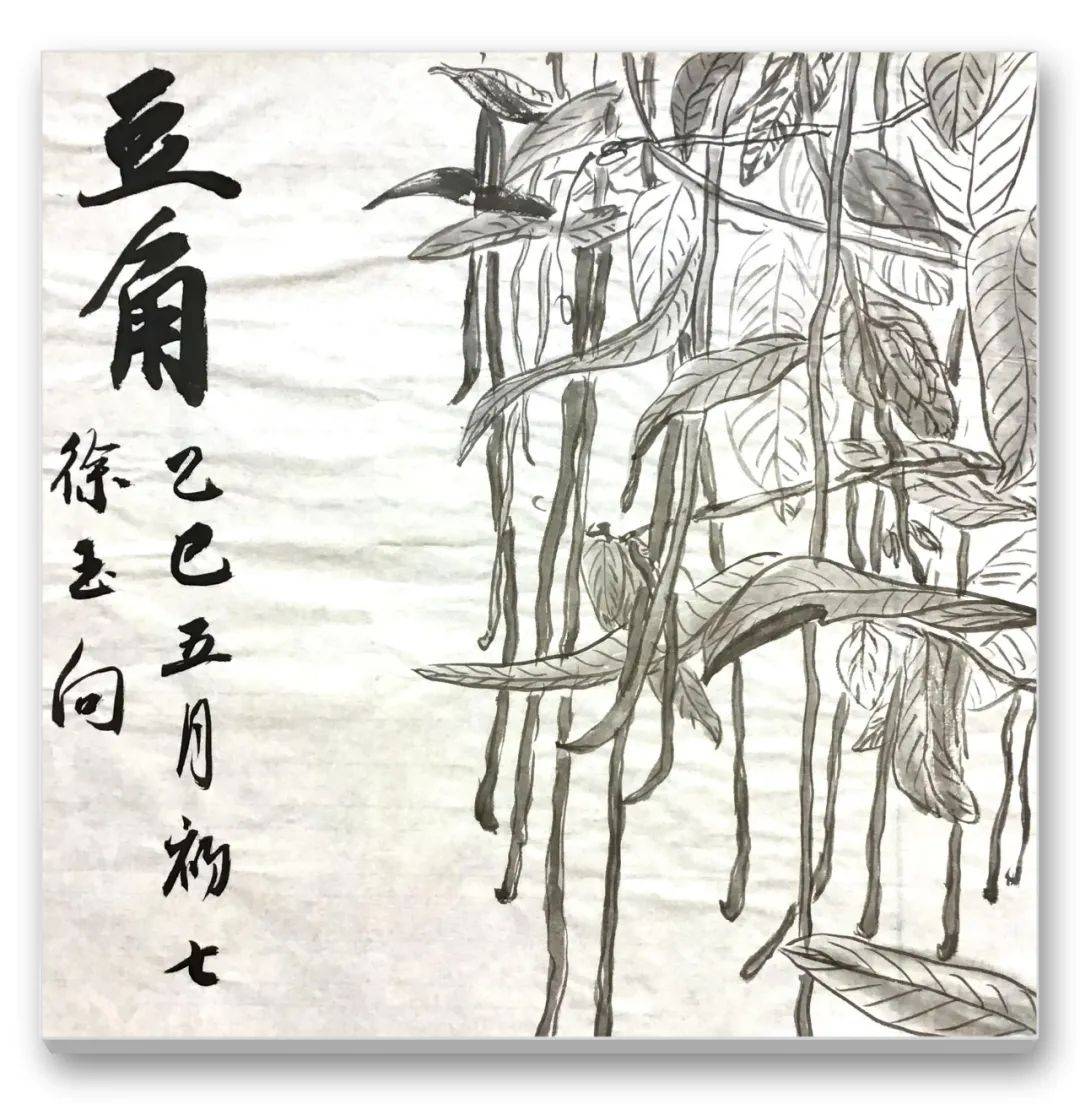

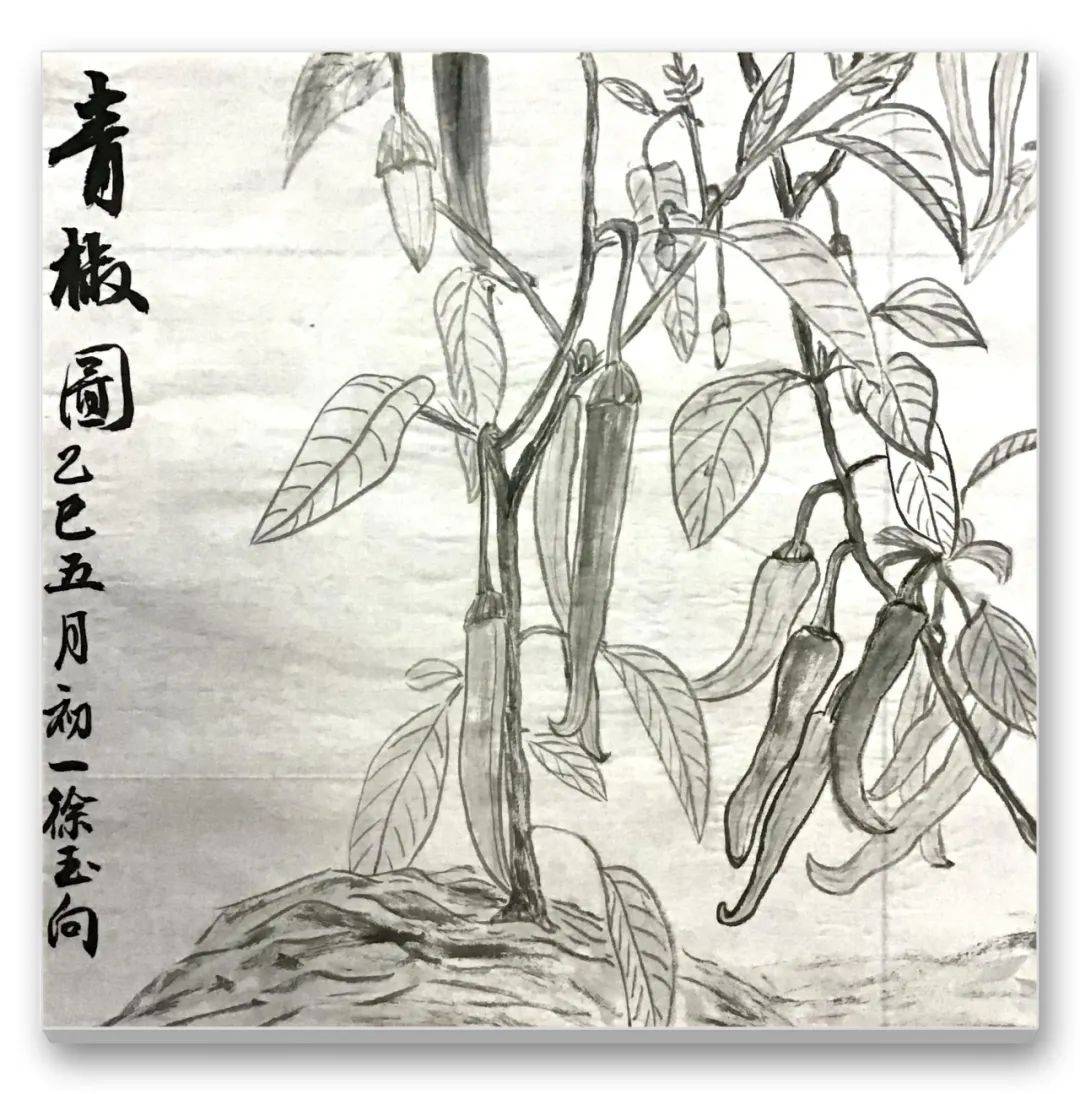

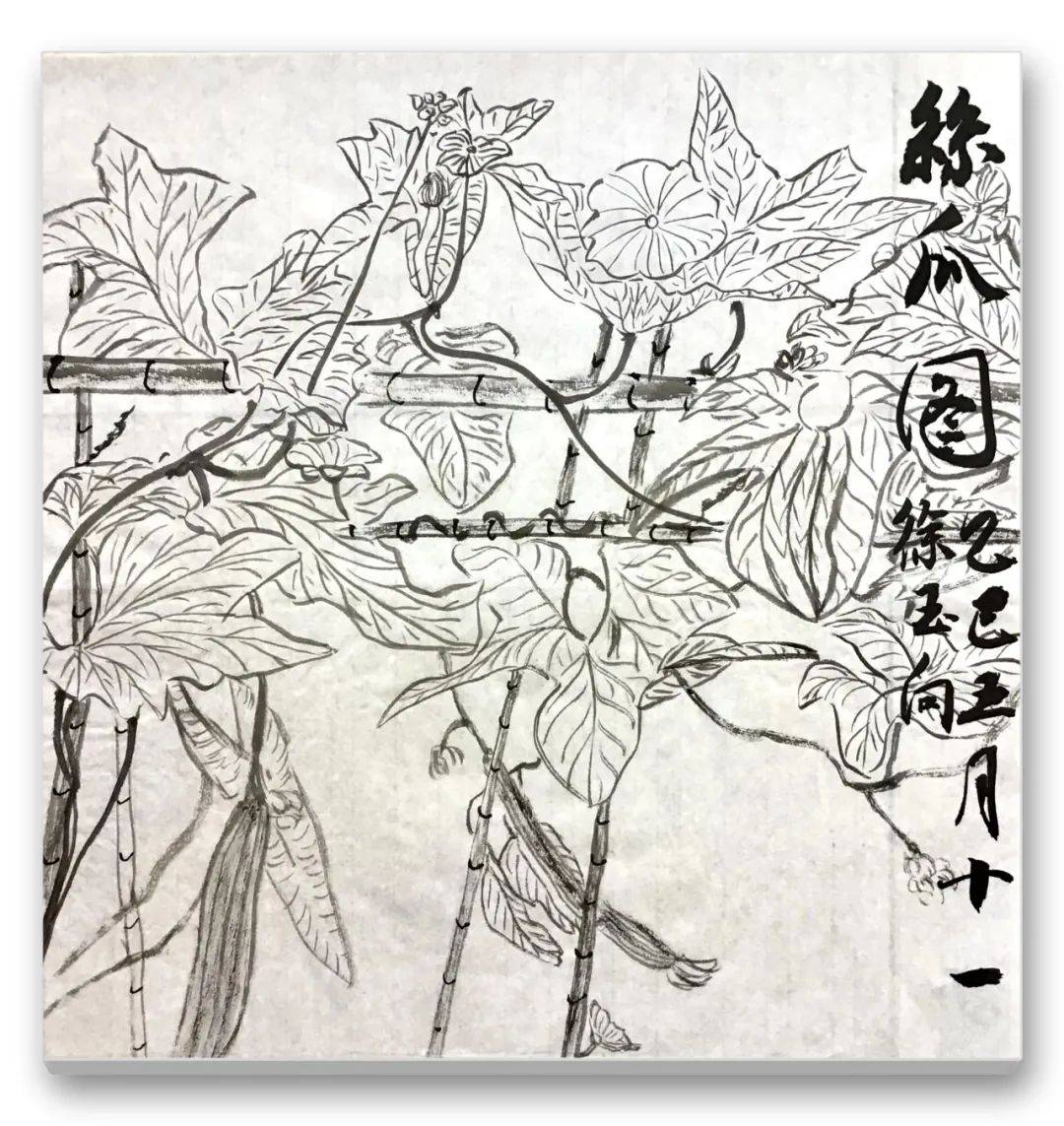

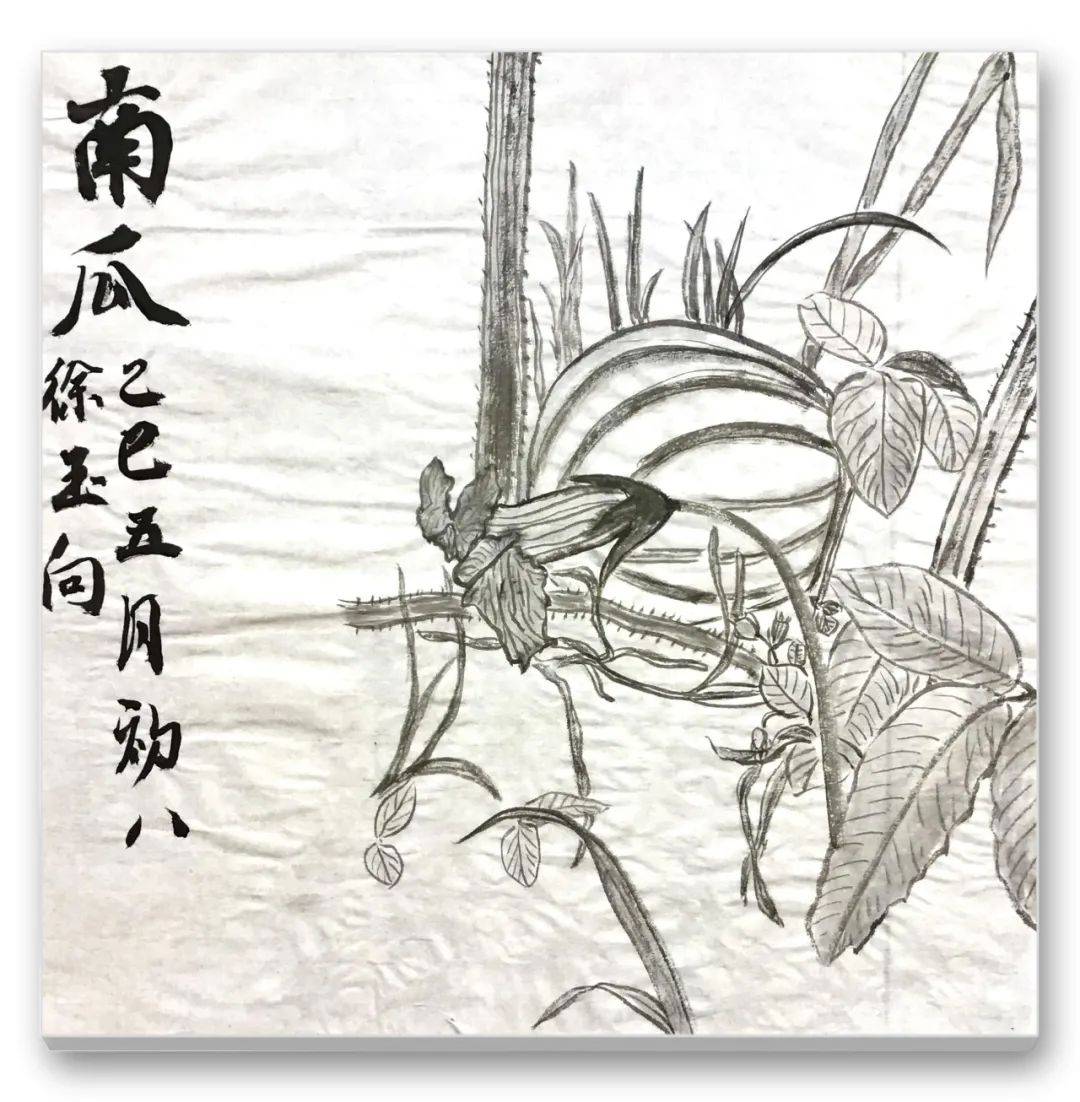

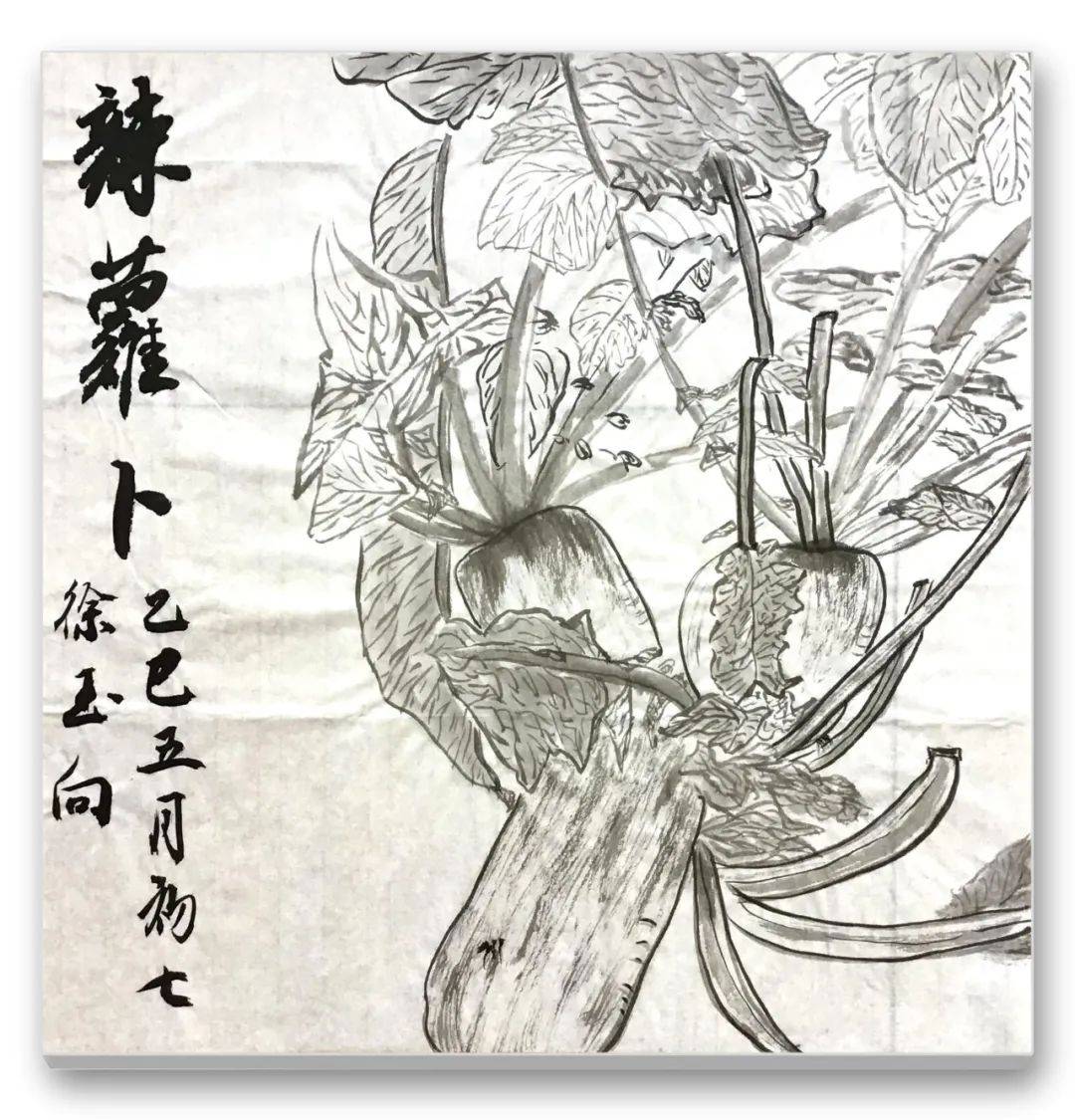

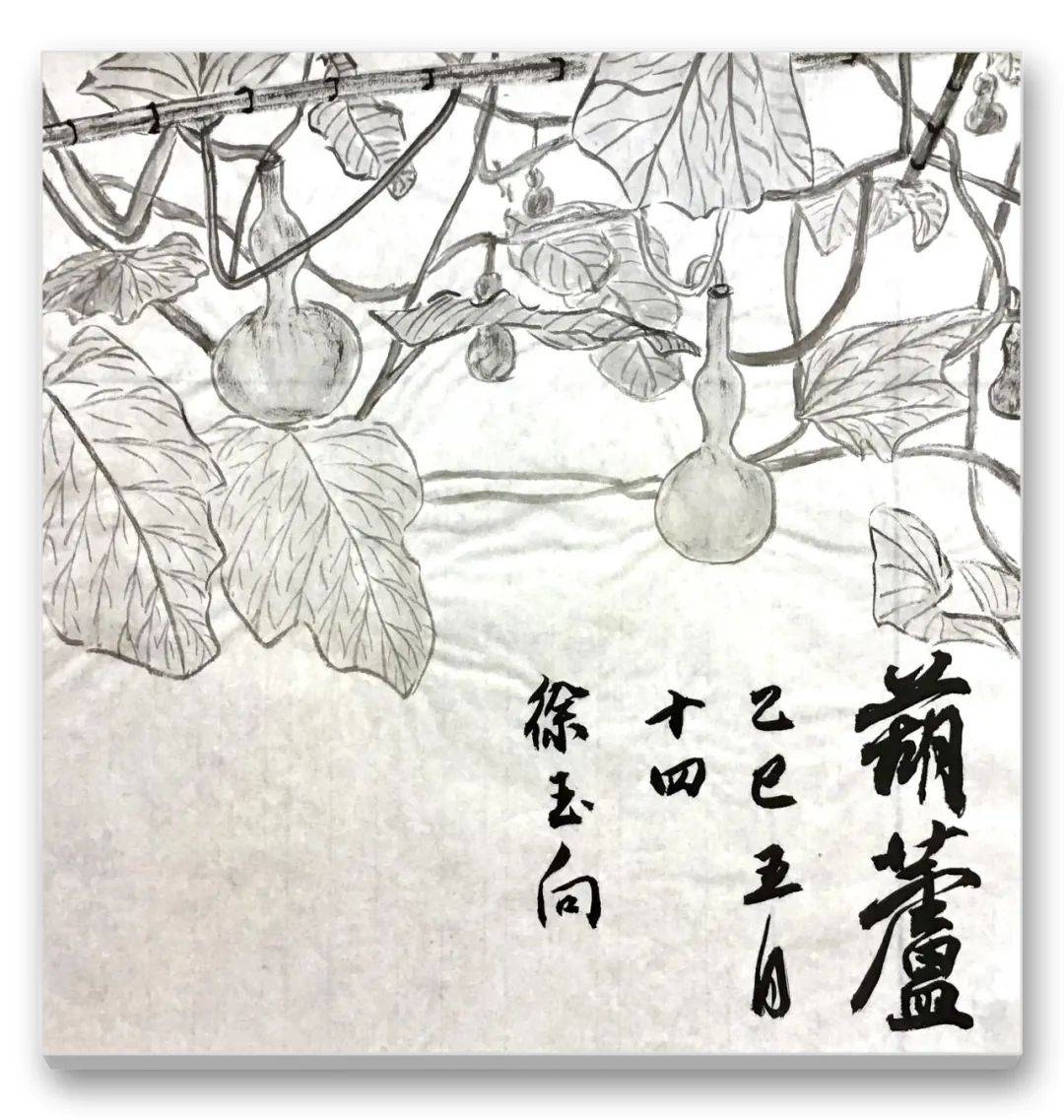

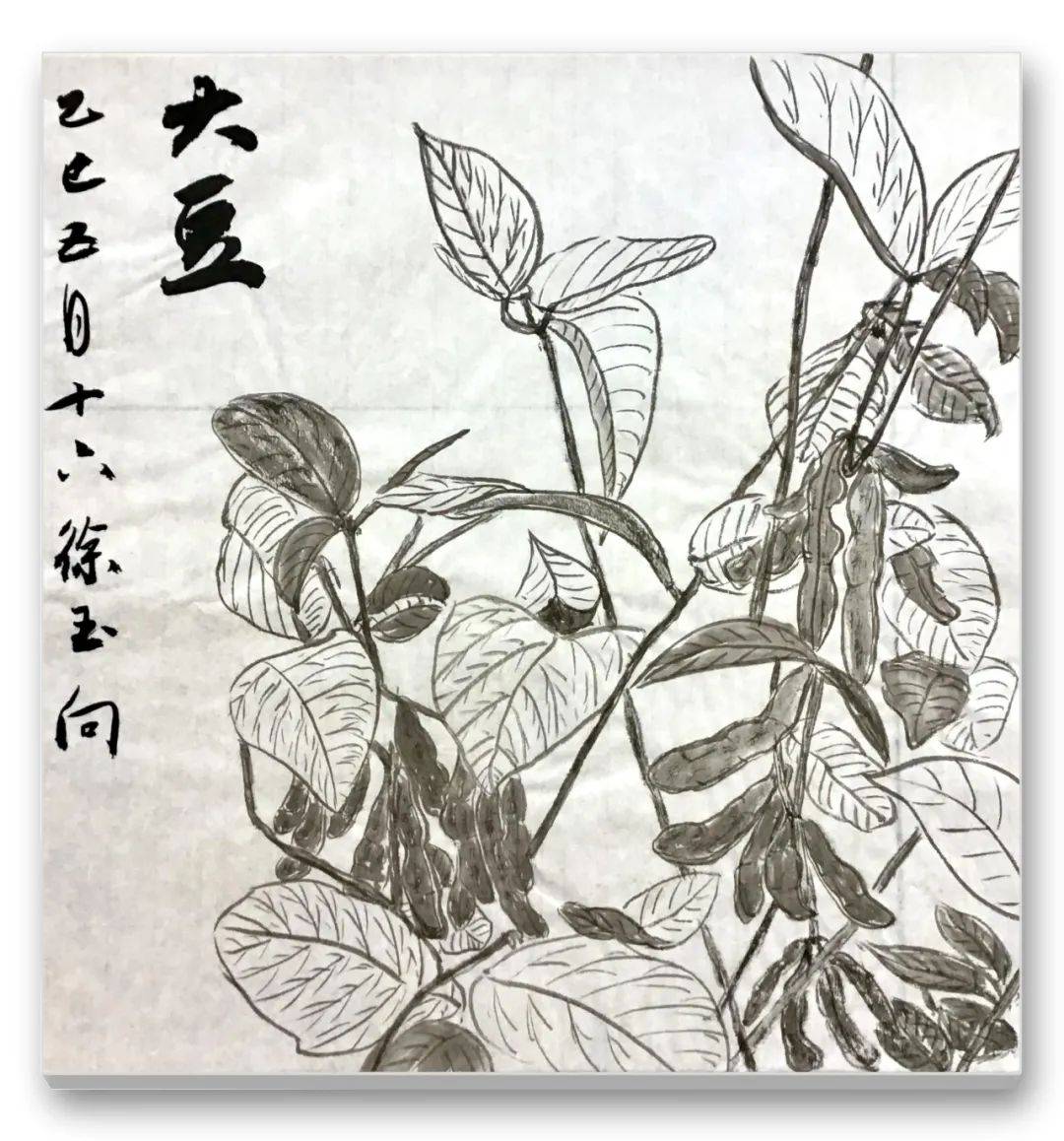

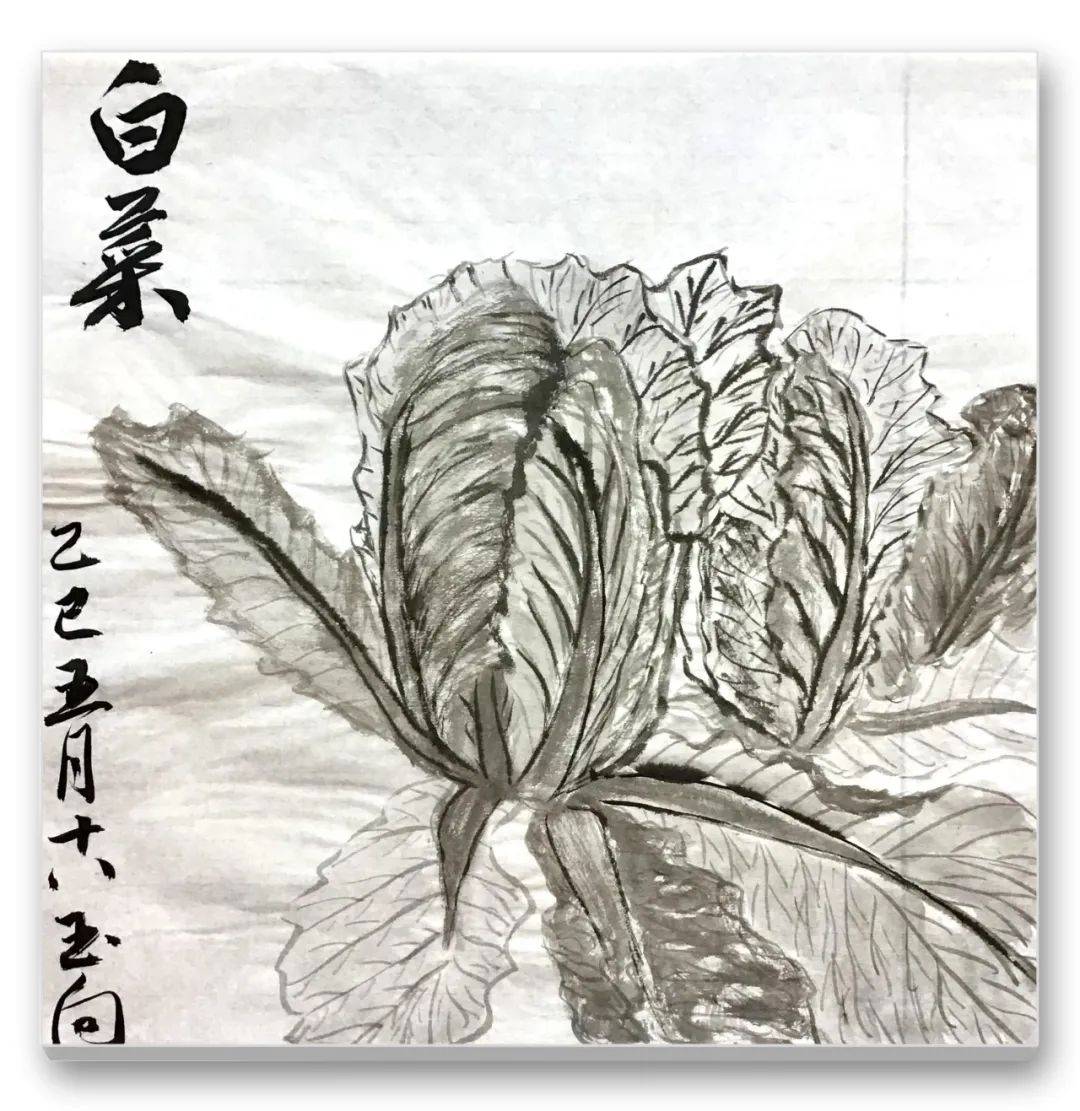

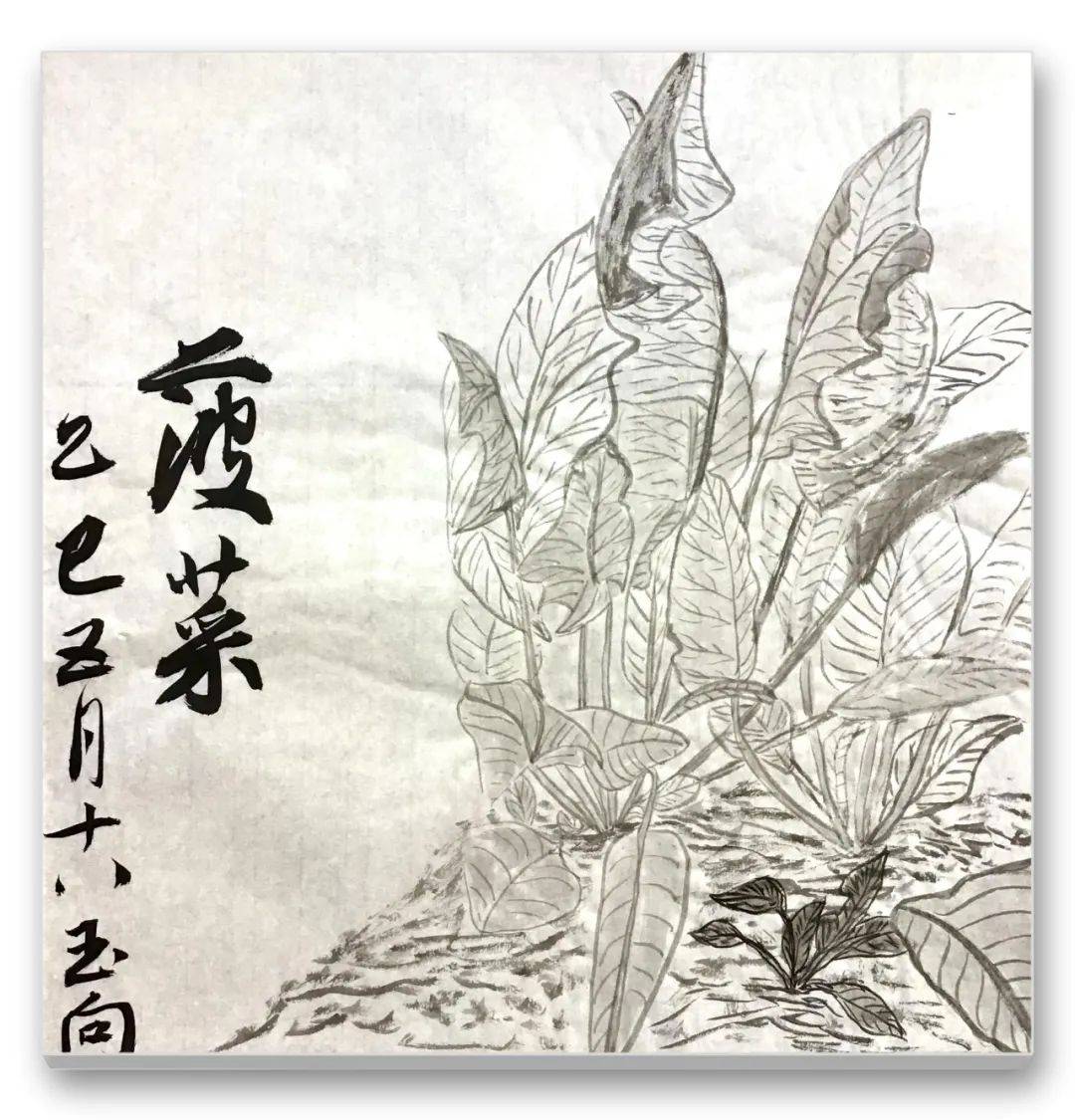

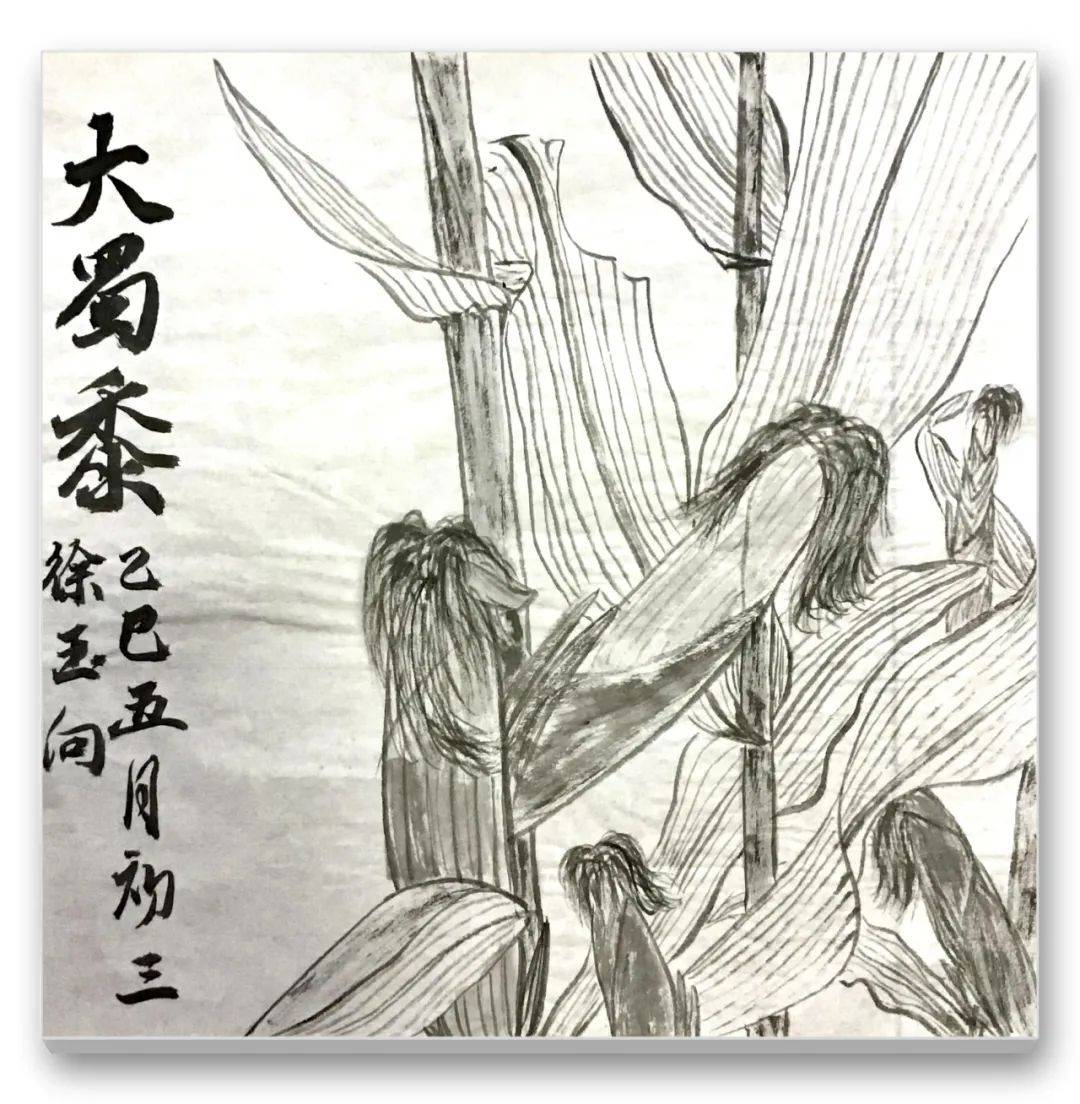

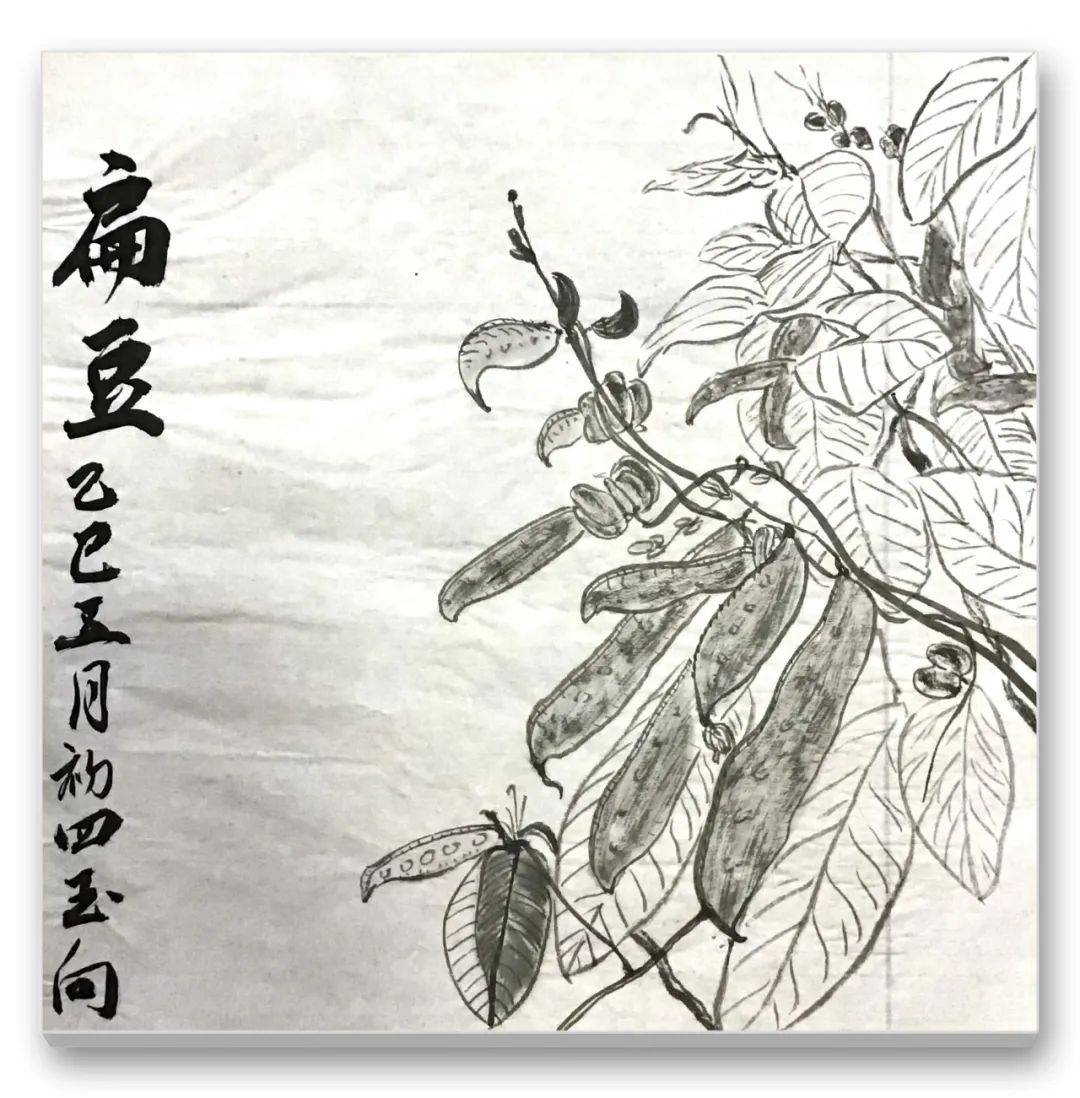

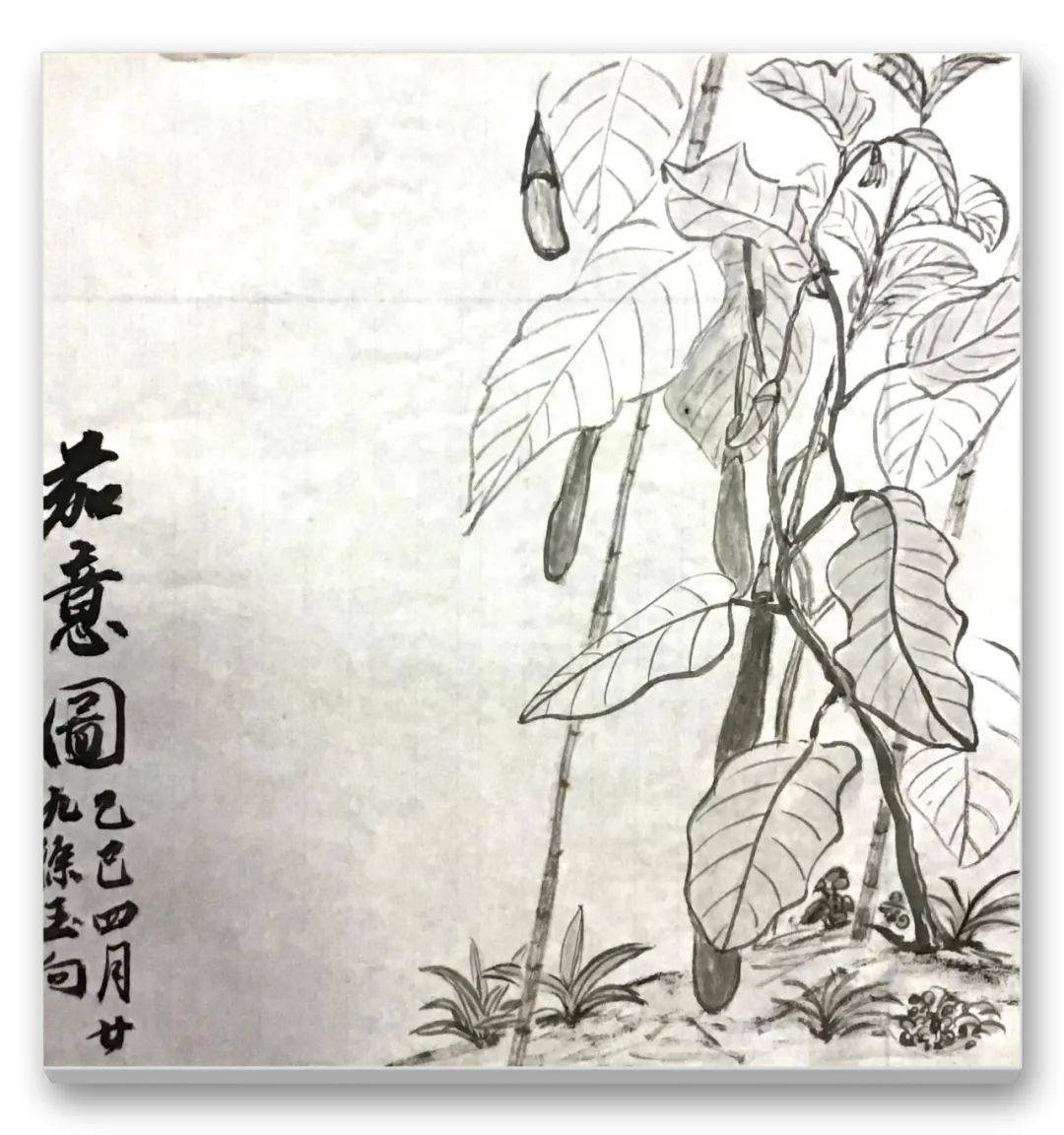

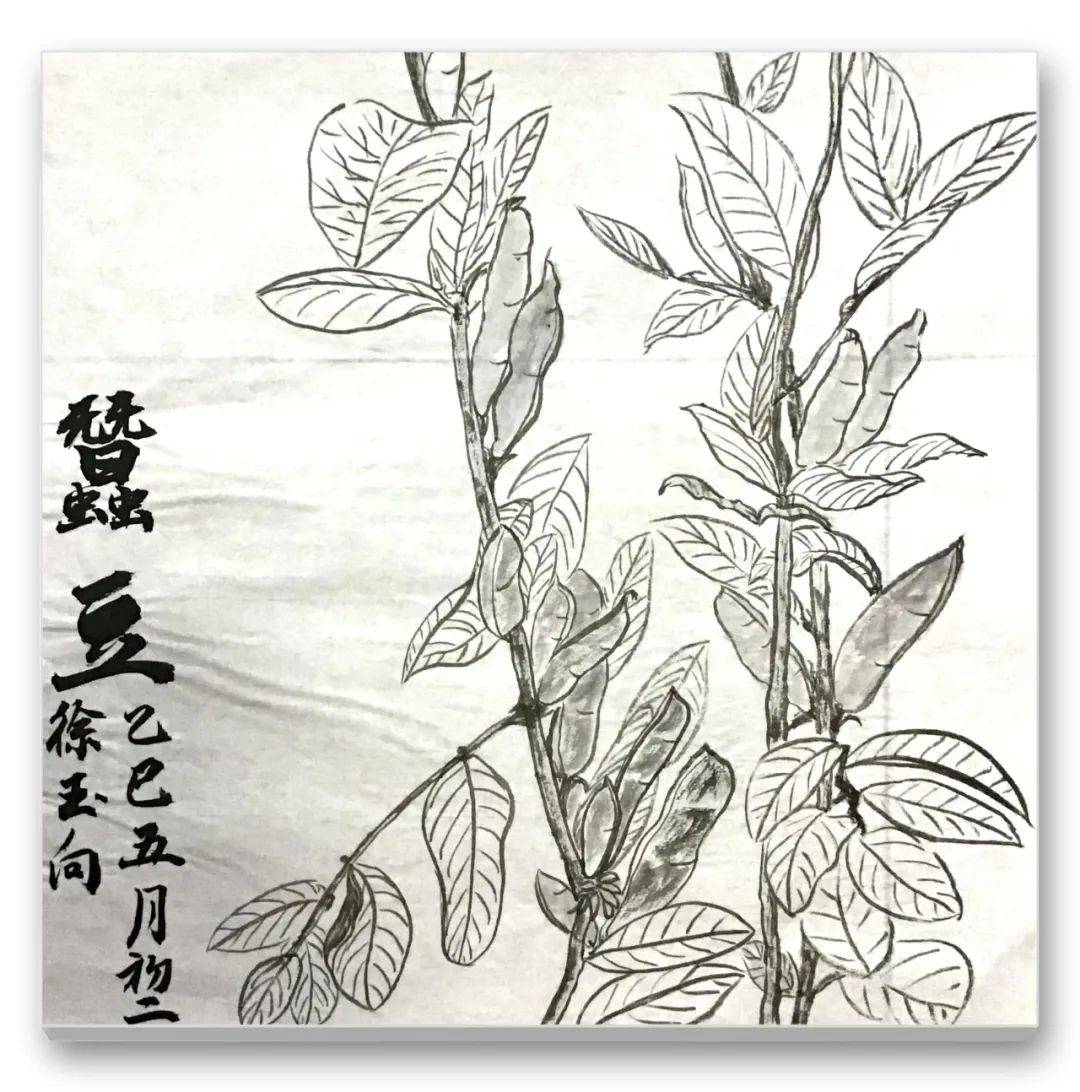

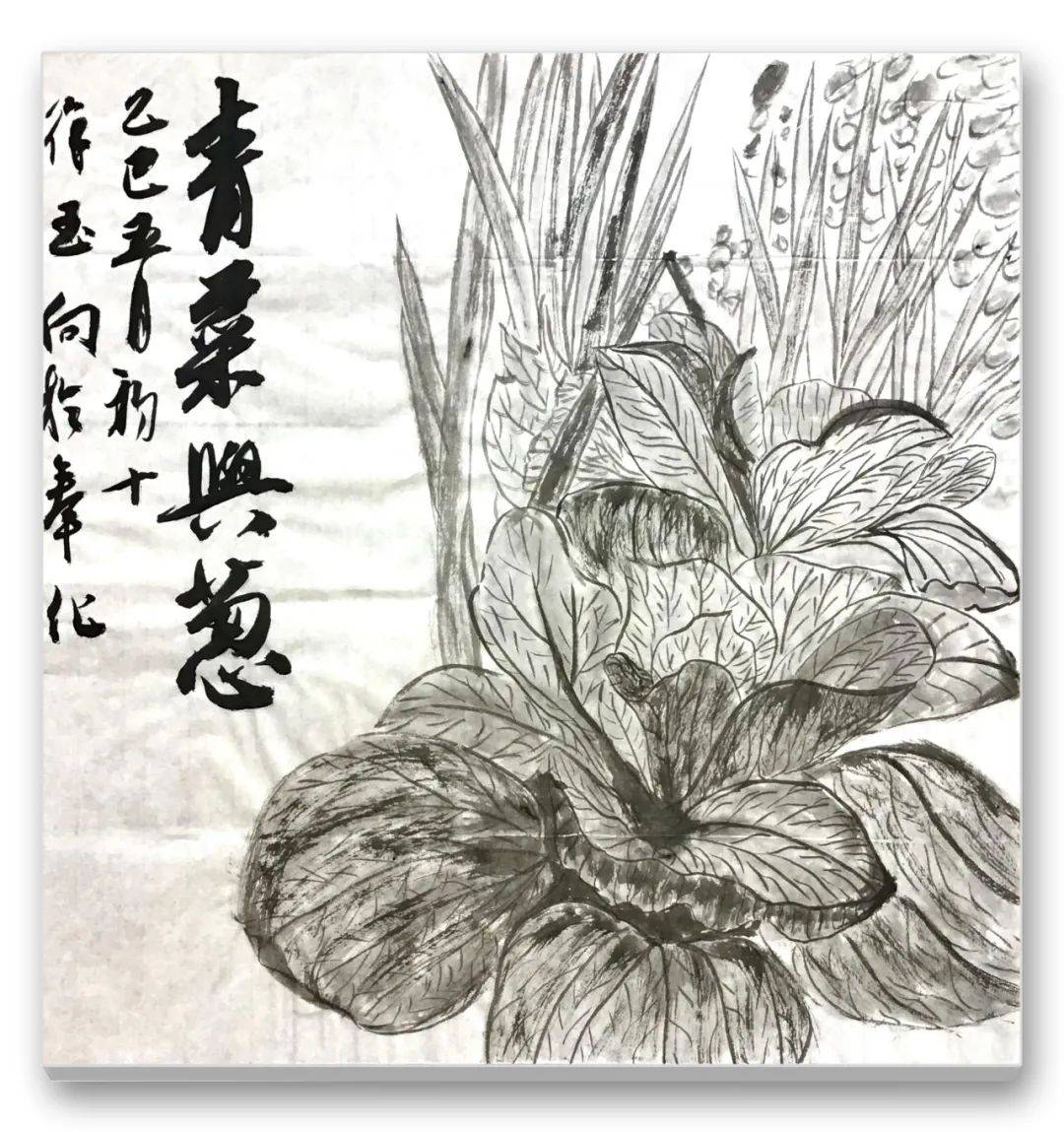

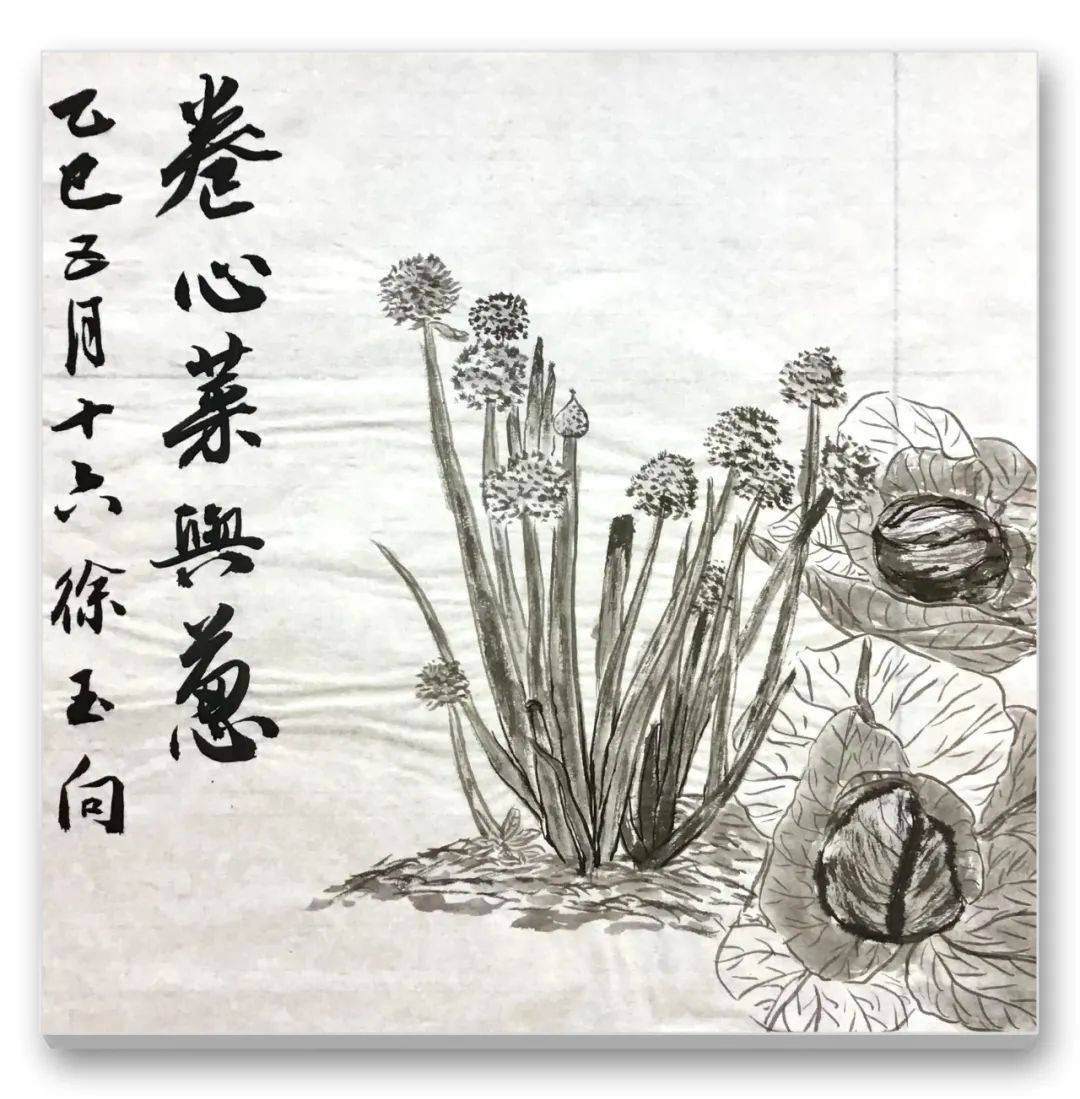

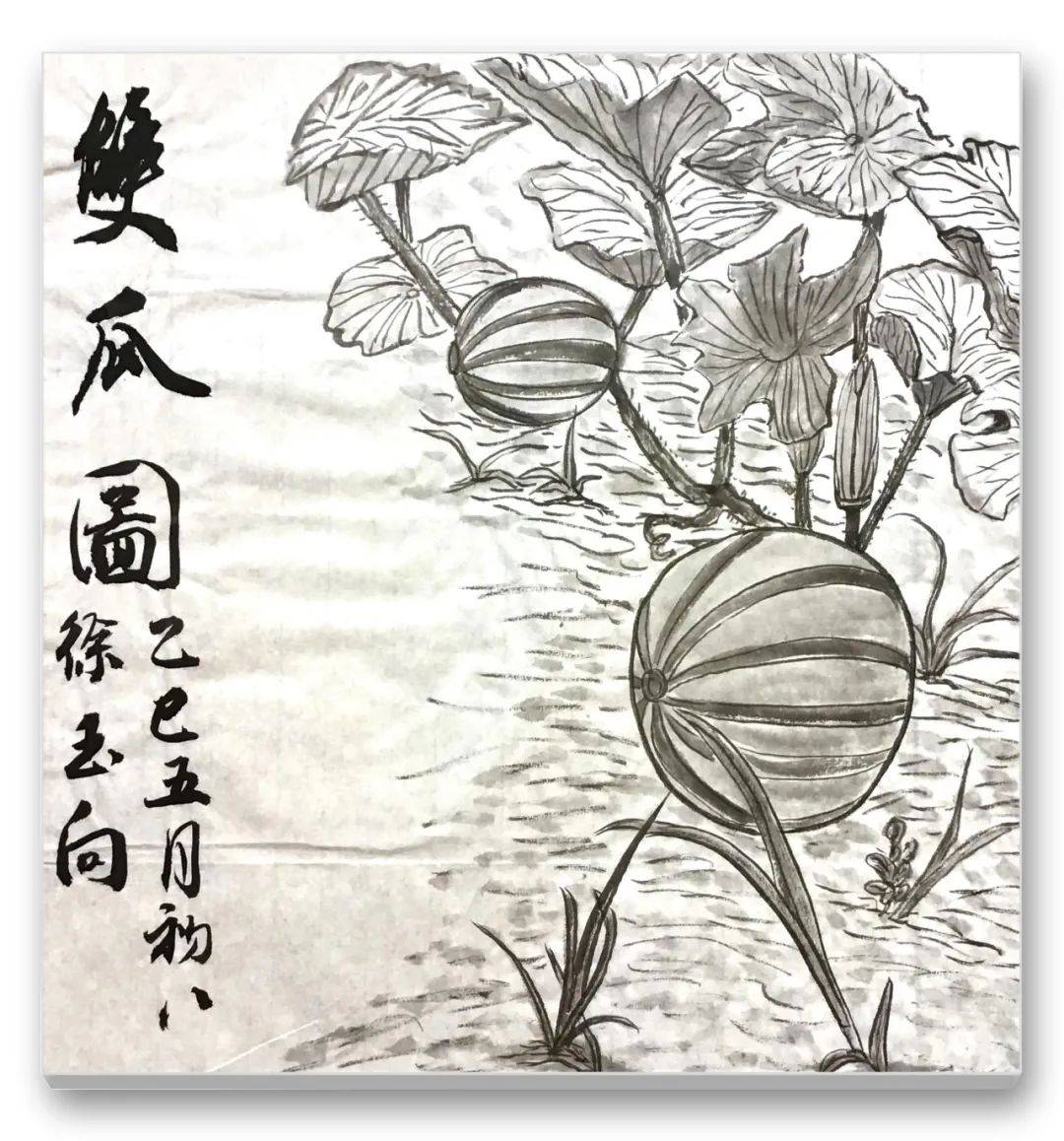

徐玉向先生的《畦间写生册》,以水墨写尽畦间百味。册中二十帧,帧帧见心:黄瓜带露,芋头含泥,豆角垂珠,莴笋擎天,青椒蕴光,更有丝瓜悬络,南瓜卧地,辣萝卜藏锋,葫芦蓄势,大豆摇铃,白菜抱玉,菠菜铺翠,大蜀黍挺节,扁豆连珠,茄子凝紫,西红柿含丹,蚕豆点翠,复有青菜伴葱青白相映,卷心菜偎葱虚实相生,双瓜相连又相望。此般畦间万象,尽在尺素之间。

观其丝瓜一帧,以"游丝描"写藤,婉转如吴带当风;用"铁线描"勾瓜,挺拔似屈铁盘丝。最妙在瓜络处施以"飞白",疏可走马,密不透风,将丝瓜老而弥坚之态写得淋漓尽致。南瓜之作则取"没骨法",以泼墨写瓜体,浓淡相破;焦墨点瓜棱,虚实相生。构图取"马一角"之势,只画半瓜,却得全神,正所谓"触目横斜千万朵,赏心只有两三枝"。

辣萝卜一幅最见骨力。徐先生以篆籀笔法写根须,如"锥画沙"般入木三分;用"折钗股"描缨叶,刚柔相济。萝卜主体施以"积墨法",层层渲染,将那种辛辣之气透纸而出。葫芦则取"悬针垂露"之姿,以中锋运笔,一气呵成,尽显"气韵生动"之妙。此二作一刚一柔,一实一虚,恰似为人处世之道。

大豆之作构图最为简约。三五豆荚错落,以"钉头鼠尾"点出豆粒;几片豆叶穿插,用"泼墨法"写出层次。空白处题"春种一粒粟"小字,与画面形成"书画合璧"之妙。白菜则取"抱心"之势,以淡墨晕染菜帮,浓墨勾勒菜叶,将那种"冰肌玉骨"的质感表现得恰到好处。

菠菜用"铺毫"之法,大笔横扫,墨色淋漓;又以"丝毛"细笔勾筋,纤毫毕现。大蜀黍则取"冲天"之势,以焦墨写杆,枯笔描叶,将庄稼的挺拔之气表现得淋漓尽致。扁豆连珠,用"游丝描"串起;茄子凝紫,以"积墨法"渲染。西红柿最见匠心,朱砂未施而赤意自现,全凭墨色浓淡表现成熟度,深得"墨分五色"之妙。

几组小品尤为精妙。青菜与葱一幅,青菜取"没骨法",葱白用"铁线描",青白相映,刚柔互济。卷心菜与葱一作,菜叶以"解索皴"写出层层包裹之态,葱须用"颤笔"表现勃勃生机。此般小景,看似随意,实则暗含"蔬笋气"与"书卷气"的完美融合。

最后一组双瓜图,画中两个南瓜同根而生,一大一小,一远一近,却由同一根藤蔓牵连着。大南瓜沉稳厚重,小南瓜灵动鲜活,二者相依相偎,宛若两姐妹。当远行的女儿在太原展开画轴,自会在这东南西北的空间叙事中,读懂父亲用笔墨编织的牵挂:天地虽大,自有经纬可循;人世虽远,总有血脉相连。

徐先生此册,笔墨兼收"南北宗"之长。既有北派的骨力雄强,又不失南派的韵致婉约。其用笔如"屋漏痕"自然生动,用墨似"兼五彩"变化无穷,构图取"边角之景"而得意境之全。每帧作品既是精准的"格物致知",又是深情的"寄兴托志",将文人画的"写意"精神推向新境。

细观册中诸作,可悟画道三昧。徐先生画菜蔬,不尚形似而求生韵:黄瓜要画出"脆"劲,芋头要写出"糯"感,豆角要描出"韧"性,莴笋要现出"挺"拔。此般追求,正是谢赫"六法"中"气韵生动"的最佳诠释。其笔墨看似随意点染,实则处处见法度:该密处密不透风,该疏处疏可走马;浓处焦墨如漆,淡处清墨若烟。

《畦间写生册》最动人处,在于将农耕文明的集体记忆转化为个人情感的审美表达。这些畦间作物,既是物质的食粮,更是精神的寄托。徐先生以女儿远嫁为契机,通过最平凡的菜蔬,完成了最深沉的情感传递。当太原的寒夜来临,女儿展卷观画,定能从那墨色浓淡间,读懂父亲笔下的四季更迭与岁月流转。

此册艺术价值,更在于延续了文人画"以艺载道"的传统。徐先生将农耕智慧融入笔墨:画黄瓜要懂得"搭架"之理,写豆角需明白"攀援"之道,描莴笋要知晓"间苗"之术。这些农事经验,通过艺术提炼,升华为人生哲理。正所谓"一畦春韭绿,十里稻花香",寻常菜蔬中,自有天地大美。

《畦间写生册》最终完成的,是一场跨越时空的文明对话。徐先生以传统水墨为媒,将江南的湿润、中原的厚重、塞北的苍茫,都凝聚在这方寸之间的畦垄之上。这些画作将随着女儿的脚步,在千里之外的太原生根发芽,见证着一个农耕民族的文化基因在新时代的传承与嬗变。水墨无声,却道尽了五千年农耕文明最深沉的回响。

欢迎点赞留言,喜欢老师作品请随时联系我们。

换一换

换一换