“姥爷,快借芭蕉扇去呀”(散记)

——新疆行之火焰山

二月梅

看过《西游记》的朋友一定还记得第五十九回至第六十一回中讲得,唐僧师徒西行至火焰山受阻的故事。那山“有八百里火焰,四周围寸草不生”,若要过路,“就是铜脑盖,铁身躯,也要化成汁”。后来,孙悟空几番周折向铁扇公主借芭蕉扇,先被一扇扇到五万里外的灵吉菩萨处。再变作小虫钻入铁扇公主腹中逼得的是假扇,不仅没将火扇灭,反而把猴毛几乎给烧光了。最后联合天兵天将大战牛魔王,才终于获得了真扇子,彻底扇灭了山火,开出了西行坦途。儿时读这段,总以为那烈焰腾空、寸草不生的绝境只是神话杜撰,直到长大了才知道真有个火焰山在新疆,也多次听人讲那里如何如何热,沙子里如何能将鸡蛋烫熟等等。所以,多年来也就很想去实地一探究竟,但由于路途遥远,而一直未能成行。去年夏天,孩子们放暑假,一致提出要去新疆看看,这才促使下决心开启了新疆之行。因看火焰山的愿望最强烈,所以到了乌鲁木齐稍作安顿,就急不可待地去了火焰山。

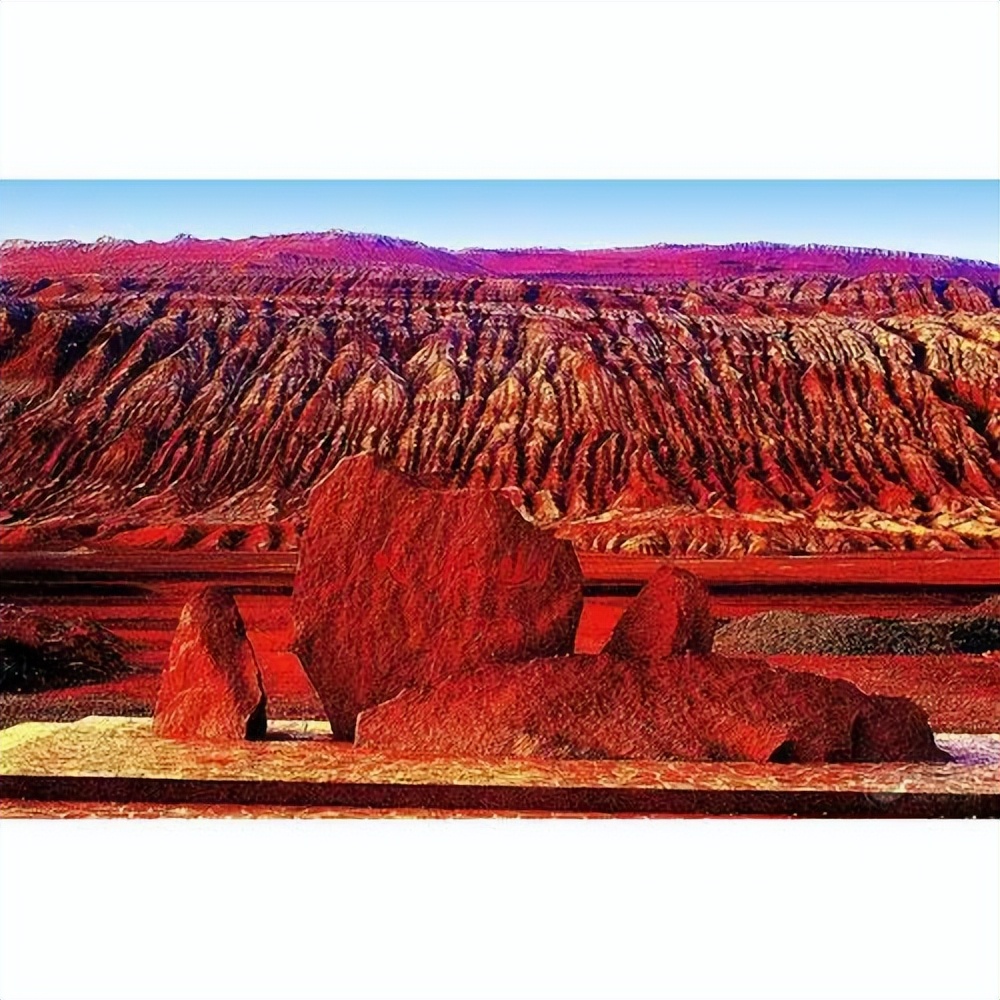

火焰山横亘于中国新疆吐鲁番盆地北缘,东起鄯善县兰干流沙河,西至吐鲁番市桃儿沟,绵延100余公里,宽约10公里,主峰831.7米。它像一条赤色巨龙俯卧在盆地中央。是天山支脉博格达山褶皱低丘的一部分。它并非火山喷发形成,而是地质史上的杰作——主要由中生代侏罗纪和白垩纪的红色砂砾岩层构成,经过千万年风蚀水切与吐鲁番盆地的强烈沉降共同塑造,最终呈现出今日独特的红层地貌。

流火七月。当车轮碾进吐鲁番盆地的滚烫戈壁,才知道这火洲炼狱,原本就是大地写就的真实传奇。车窗外的戈壁早已被晒得发白,远处的火焰山却愈发红得灼眼。未及下车,滚烫的热浪已隔着玻璃迎面扑来,家人们纷纷扯松衣领,摸出墨镜、遮阳帽、涂上防晒霜,像要赴一场与酷暑交量的硬仗。车门刚开一条缝,一股滚烫的气浪便十分凶猛地灌了进来,仿佛有无数细小的火星钻进鼻腔。下了车,站稳脚跟再看,脚下的石板烫得真像烙饼的鏊子,鞋底发软仿佛要融化似的。阳光极其强烈,光线穿过灼热的空气,把远处的山影扯成了晃动的绸带。

进入景区,导游引导我们先登上了火焰山的观景台,首先映入眼帘的是一根巨大金箍棒造型的温度计立在那里,红色的液柱醒目地指在62℃上,真是望之极恐。导游边抹汗边笑着说:“这还只是空气温度,地表温度已能达到80多度了呢。”她指着不远处几个蹲在地上的游客说:“他们正把鸡蛋埋进沙窝,等着瞧,最多十分钟,保证能熟透。”我们半信半疑地凑过去,果然见沙粒被晒得发烫,用手一摸,烫得赶紧缩回,难怪有“沙窝里煮鸡蛋”之说。同行的一个小姑娘刚拧开一瓶矿泉水,没喝两口随手放在石阶上,不过三五分钟,再拿起来时瓶身烫得几乎握不住,倒在手上的水竟带着温热,哪还有半分清凉?

汗水像断了线的珠子,刚从额头渗出就被蒸发,留下一层白花花的盐渍。T恤衫从后背湿到前胸,黏在皮肤上,仿佛穿了件湿透的棉絮。有人撑着伞,可伞面被晒得滚烫,倒像是在头顶架了个小火炉。

不经意间,我转身看了看跟在身后的、刚满10岁的小外孙女,她扎着高马尾,碎花裙刚上身时还飘得像朵小云彩,此刻却蔫蔫地贴在背上,湿痕从领口蔓延到腰间。她的小脸早被热得粉红粉红,汗珠顺着额角往下爬,刚擦去一串,新一的串又从鼻尖冒出来。“姥爷,”她吐着舌头喘着气,“我的冰棍化得比我吃的还快!”手里的冰棒棍正往下淌甜水。她拽着我的胳膊,忽然幽默而调皮地笑着说:“姥爷,真是太热了,已受不了了,你还不赶快去找铁扇公主借芭蕉扇去啊!再扇不出风来,我就要变成烤红薯啦!”她这稚嫩的调侃声引来周围游众的一阵哄笑。

这时,导游开始用上气不接下气的声调给我们介绍眼前的这座山:“现在我们面对的这座山,就是那个被《西游记》写活了的火焰山。此刻它正把赤褐色的脊背亮给我们看”。

“这山,哪是山啊,分明是一条凝固的火龙。东西横亘百八十里,龙头在东边的鄯善,龙尾甩到西边的托克逊,脊梁骨上的褶皱,是亿万年风刮日晒刻下的龙鳞。整座山都像被扔进了熔炉,真应了那句:火云满山凝未开,飞鸟千里不敢来。”

“咱先往东边瞅。瞧见那道和沙漠咬在一起的山嘴没有?那就是火焰山与库木塔格沙漠的界碑。黄沙漫到山根就打了个转,像是怕被这山的热气燎着,反倒衬得山岩更红。传说当年孙悟空打翻了太上老君的炼丹炉,炉砖掉下来化成了这座山,东边那片寸草不生的戈壁,可不就像没烧尽的炉灰?”

“再转头看西边,有意思了,越往西,山坳里竟钻出点绿来了。那是葡萄沟的影子,就在山褶子里藏着。您猜怎么着?这山越热,沟里的葡萄越甜。您看那远处的坎儿井,像给火龙插了根吸管,把天山的雪水悄悄引到沟里,硬是在火盆边上种出了绿洲。”

“最妙是看山本身。那些深褐色的沟壑,是雨水冲出来的纹路,却像火龙张开的鳞片;偶尔有风吹过,卷起沙砾打着旋儿,倒像是龙在喘气。山尖上那块突兀的黑石,老乡叫它八戒石,说像猪八戒被铁扇公主扇到这儿,热得直挺挺钉在山上了。”

“站在这儿久了,倒觉得这山不只是热,更有种野性。它把太阳的烈、风沙的硬、雪水的柔全都融和在一块儿,才有了这红得灼眼、热得烫脚,但却偏在脚下养出了甜葡萄的奇景。您说,这到底是《西游记》的神话成全了它,还是它本身,就活成了神话? ”

讲解完火焰山,我们随导游穿过广场进入地宫。脚底板还沾着火焰山地表的灼热气浪,石阶已斜斜扎进一片阴凉里。先是脚踝觉出凉,再往下走三五级,额角的汗突然凝住,连呼吸都变了调子——不再是滚烫的沙砾味,倒混着些潮湿的土腥,像暴雨前的戈壁滩,闷着股沁人的凉。

地宫是依山凿出来的,岩壁保留着原始的粗糙。顶灯是仿油灯的暖黄,光脚踩在青石板上,凉意顺着脚心往上爬,爬过膝盖,爬过腰腹,最后连鼻尖都沁出一层薄凉。这凉不似空调的硬,是带着山体体温的软,裹得人舒展,刚才在地面被晒蔫的筋骨,此刻都悄悄舒展开来。

最惹眼的是入口处的壁画。赭红色的颜料勾勒着《西游记》的故事:孙悟空抡着金箍棒,金箍上的火纹被灯光照得浮动,仿佛是要腾起焰苗;铁扇公主的芭蕉扇半开着,扇沿的弧线流畅,竟像真能扇出风来。往里走,有处模拟太上老君的“炼丹炉”,炉口飘着干冰做的“烟”,白雾蒙蒙,裹着寒气,绕着炉身打旋。炉前的地面嵌着玻璃,底下是通红的灯带,模拟岩浆涌动,脚踩在玻璃上,上凉下“烫”,倒生出种奇妙的恍惚。

再深处,有组蜡像。唐僧师徒四人站在山道上,唐僧的僧袍被“风”吹得微鼓,八戒的大耳朵耷拉着,鼻尖上还沾着点“汗珠”,想来是工匠特意留的巧思,让这凉宫里也藏着地面的热。最妙的是沙僧,他肩上的担子斜斜压着,扁担弯出个疲惫的弧度,仿佛真挑着经卷,从火焰山的酷热里一步步挪进这方清凉。

出来地宫,我向导游提了一个问题:为何火焰山独独热得如此极端?导游指着地宫旁的一个沙盘为我们解释道:这热的背后藏着地理与气候的密码。其一,它深居内陆,远离海洋,湿润气流难以抵达,年降水量不足20毫米,蒸发量却高达3000毫米以上,常年晴空万里,太阳辐射毫无遮拦地倾泻而下。其二,吐鲁番盆地是中国陆地最低点,海拔低于海平面154米,火焰山就坐落在这“盆底”,热量易聚难散,如同一个巨大的蒸笼。其三,山体由红色砂砾岩层构成,这种岩石吸热快、散热慢,正午时分,阳光直射在赤红色的山体上,热量被大量吸收,再反射到空气中,形成叠加的热浪。其四,盆地边缘北部有博格达山,挡住了北方冷空气,而南侧有觉罗塔格山,又阻断了来自塔里木盆地的温湿气流,火焰山恰好处于两山夹峙的“风口”,干燥的热风被压缩、升温,形成“焚风效应”,加剧了酷热。

这些科学的解释让火焰山的热有了根由,却丝毫不减其传奇色彩。这或许就是自然的魅力:它既能用数据被剖析,也能用神话被传颂。

走出景区,热浪再次裹住全身,比先前更甚。大家已没了再看景色的兴致,而是直扑景区外的西瓜摊。摊主是位维吾尔族老汉,见我们狼狈模样,笑着切开几个墨绿的西瓜。红瓤黑籽,刚咬一口,清甜的凉意便从舌尖直窜心底,瞬间浇灭了五脏六腑的火气。几个人蹲在遮阳棚下,顾不得斯文,风卷残云般地一气啃完了三个,这才觉得魂魄重新回到躯壳里。老汉说:“这瓜是坎儿井水浇的,甜得很!再热的天,吃个西瓜就舒坦了。”

望着眼前的火焰山,我忽然感到。这极致的酷热,何尝不是一种馈赠?正因它独特的气候,才有了甜如蜜的葡萄、又香又甜的哈密瓜,有了坎儿井这样与自然共生的智慧结晶,更有了《西游记》中借扇的永恒传说。文化的生长,往往就植根于这样看似严酷又确是非常适宜的土壤里。人们在与自然的博弈中,既学会了与热的斗争,又学会了利用热来生存的技能,也孕育了十分浪漫的想象。火焰山的热,既烧熟了鸡蛋,也烧红了文化的底色——它让神话有了附着的实体,让现实有了飞翔的翅膀。热,本身对人就是一种深刻的启迪和造化。我们总在躲避灼热,却忘了正是那些炙烤般的时刻,让我们看清了自己。汗流尽了,才懂水分的珍贵;心被烤得发疼了,方知哪些执念该像汗一样蒸发。就像这火焰山的热,从不是要烤干我们,而是要让每个毛孔都记住:能在极致里站稳的,才是真的活过。

离开时,夕阳为火焰山镀上一层金红,温度稍降,山影却愈发沉雄。回望那根金箍棒温度计,红色的液柱好像还固执地停在高位,像在诉说着此地永不熄灭的热情。车窗外,红山渐远,心中却留下一片滚烫的记忆。

炎夏寻风库,终临火焰山。

侏罗涂赭壑,白垩染红岩。

鸡蛋沙窝煮,枯枝石谷燃。

金公夺扇巧,清凉赴西天。

注:风库,吐鲁番的别称。

(写于2025年7月24日泉城济南)

作者简介,二月梅,山东邹城人,研究生学历,山东诗词学会会员,中华诗词学会会员。

玫瑰手绘折扇、玫瑰国画

订购热线:13325115197

史志年鉴、族谱家史、各种画册、国内单书号

丛书号、电子音像号、高校老师、中小学教师

医护、事业单位晋级

策展、推介、评论、代理、销售

图书、画册、编辑、出版