精华热点

精华热点

(外两篇)其一:

诗酒铸军魂 翰墨谱华章

——记崔根峰将军为吕仙缘酒题诗书法的文武交响

余少华

序章

当盛夏的热浪将"老记者北京之家"微信群酿成沸腾的酒瓮,崔根峰将军的笔锋突然劈开电子屏幕的寂静。2025年7月20日的这个午后,《吕仙缘酒咏》的墨迹在朋友圈里舒展青铜的根系,每一滴未干的墨韵都结着兵法的果实。

(一)剑胆琴心:七绝中的兵法美学

在崔根峰将军的七绝里,"掷剑壶"的吕祖传说突然长出青铜的叶片。开篇"吕祖酣然掷剑壶"七字如戟出鞘,惊散剑锋上沉积千年的霜雪。这个"掷"字,既是仙人不羁的醉态,又是将军戎马生涯掷地有声的决断——恰似他在军事演习中突然将酒樽化作城池的妙想。

"仙醪卫戍洞庭珠"的通感修辞,让液态琼浆突然有了钢铁的硬度。末句"兵戈尽化琼浆色"的军事辩证法,在墨色深处绽放出柔软的枝叶。当藏头"张卫兵"三字如银河箭镞般掠过诗句,我们看见的不仅是酿酒工艺的天马行空,更是将军在沙盘前演练"假想敌"战术的智慧闪光。

(二)银钩铁画:书法里的兵法玄机

展开"兵心酿月"的题字,宣纸上突然列起青铜的方阵。"张"字如拉满的弓弦蓄着银河的箭镞,"卫"字方正如碉楼般肃穆,末笔回锋处藏着"围而不攻"的古老智慧。墨色在纸上行军:浓处是重甲铁骑踏出的烟尘,淡处是月光轻吟的残章。

细观其笔势转折,提按间"其疾如风"的锋锐与"其徐如林"的沉稳正在砚台里完成淬火。飞白处忽现兵法残卷,让人想起将军在军事著作中强调的"形散神聚"——这哪里是书法,分明是纸上沙场。

(三)文武合璧:当代军人的文化担当

当商业的酒香在应酬的酒杯里渐渐挥发成空洞的泡沫,将军的诗歌突然为"吕仙缘酒"注入青铜的质地。书法家们惊叹:那渐淡的墨色,正是一位将军从战场归来后擦拭剑鞘的轨迹。

这让人看见杜甫笔下惊风雨的笔,与辛弃疾挑灯看的剑,在当代将军身上完成了史诗般的合璧。正如岳飞"文官不爱钱,武官不惜死"的箴言,在这里升华为更动人的诠释——真正的军人,本就是文化传承的青铜剑鞘。

(四)诗酒交融:传统与现代的对话

此刻月正圆,剑已入鞘。微信群里的酒香突然结出青铜的月亮。将军说:"酒是液态的兵法,书法是凝固的剑。"而2025年的我们,正在啜饮他用毕生阅历酿制的文化陈酿。

这醇香里有苏轼"诗酒趁年华"的月,有陆游"铁马冰河"的剑,还有无数将星在墨色深处静静燃烧。当"老记者北京之家"的文友们品读这些诗篇,他们触摸到的不仅是纸上的墨迹,更是从青铜时代传来的、依然滚烫的军魂。于是,文友们纷纷为之喝彩、赋诗撰文:

亮剑:

七绝·吕仙缘酒咏二章

崔根峰

其一《卫法承仙》

吕祖酣然掷剑壶,仙醪卫戍洞庭珠。

兵戈尽化琼浆色,三醉楼头月作垆。

其二《兵心酿月》

张弓射斗汲银河,卫鼎调冰酿素波。

兵解纯阳真味在,满船星宿压春螺。

评语其一《卫法承仙》:

崔根峰将军的七绝《卫法承仙》,是一首值得深入玩味的诗作。这首题赠张卫兵董事长的吕仙缘酒咏,表面上咏酒,实则通过精妙的意象组合与典故运用,构建了一个军事美学与仙道精神相互映照的审美空间。诗中"吕祖酣然掷剑壶"一句,便以极具张力的画面揭开了这种辩证关系的序幕——剑与壶,一刚一柔,一武一文,恰如将军与诗人的双重身份在酒香中达成和解。

诗歌首句"吕祖酣然掷剑壶"化用吕洞宾"剑仙"与"酒仙"的双重形象。吕祖作为道教八仙之一,其形象在民间传说中常携剑持壶,剑象征斩妖除魔的法力,壶则承载超然物外的逍遥。崔将军将"掷"这一充满力量感的动作置于"酣然"的醉态之后,形成军事将领特有的豪迈气质与文人雅士的洒脱风度的奇妙融合。这种融合在张卫兵董事长的"吕仙缘酒"品牌中找到了现实对应——商业文明中的酒文化传承,同样需要刚柔并济的智慧。

"仙醪卫戍洞庭珠"一句,展现了诗人惊人的想象力转换能力。将美酒比作"卫戍"洞庭明珠的卫士,赋予液体以固体的防御功能,这种通感修辞背后,是军人对"卫戍"这一军事术语的创造性运用。洞庭湖作为中国传统文化的重要意象,在此被具象化为需要守护的珍宝,而吕仙缘酒则成为其文化守护者。这种意象转换不仅体现了崔根峰将军将军旅思维融入诗歌创作的能力,更暗示了商业品牌对传统文化的保护与传承责任。这句勾勒描写的是一个静止画面,与首句的动感画面构成了一动一静的美丽画卷。

第三句"兵戈尽化琼浆色"是全诗的点睛之笔,也是军事美学与仙道精神达成辩证统一的明证。"兵戈"代表军事斗争的刚硬与残酷,"琼浆"则象征仙道文化的柔美与超越。一个"化"字,既包含主动的转化,也暗含被动的消融,道出了军人对和平的终极向往。这种转化在当代社会具有深刻的隐喻意义——看不见硝烟的商业竞争中的"兵戈"何尝不需要"化"为合作共赢的"琼浆"?崔将军通过这一意象,展现了一位现代军人对和平发展理念的诗意表达。

末句"三醉楼头月作垆",侧重将全诗意境推向空灵超逸之境。"三醉"典故出自吕洞宾三醉岳阳楼的传说,而"月作垆"则将月光比作酿酒的器具及醉酒的场景,赋予自然景象以人文功能。这种视意象最终归于仙道意境的写法,体现了崔将军诗歌创作的终极追求——在保家卫国的责任之外,军人同样渴望精神的逍遥与审美的超越。月光下的酒垆,成为连接现实责任与理想境界的完美象征。

从诗歌技法来看,崔将军此作展现了深厚的传统功底。七绝体裁要求高度凝练,而诗人恰能在二十八字中构建完整的意象系统。平仄上,"壶"(平)、"珠"(平)、"色"(仄)、"垆"(平)的韵脚选择,形成平稳——平稳——转折——平稳的声调曲线,恰如酒香在口中的回味过程。对应衔接方面,"掷剑壶"与"作垆"、"卫戍"与"尽化"形成巧妙的意对关系,体现了诗人对传统诗歌形式的娴熟驾驭。

当代商业社会中,酒文化常常被简化为应酬工具或消费符号。崔将军此诗通过与吕仙传说的互文,为"吕仙缘酒"注入了深厚的文化内涵。诗中军事意象与仙道意象的交织,恰如现代企业家需要兼具开拓精神与文化底蕴。张卫兵董事长将产品与文化传说相结合的经营智慧,与崔将军诗中的文化守护意识形成了跨越领域的共鸣。

崔根峰将军的《卫法承仙》之所以耐人寻味,在于它超越了简单的咏物或应酬,而成为军事文化、仙道传统与现代商业文明对话的诗意空间。诗中"剑壶"与"月垆"的意象流转,实则是军人情怀与文人理想的双重表达,是责任与超越的辩证统一。这种创作既延续了中国古代边塞诗人"文武兼备"的传统,又赋予其当代语境下的新内涵,为传统诗歌形式的现代运用提供了精彩范例。

评语其二《兵心酿月》:

七绝《兵心酿月》,崔根峰将军以藏头诗形式暗嵌"张卫兵"三字,在军事豪情与酿酒雅趣的双重奏中,完成了一场精妙的姓名礼赞。这首短短二十八字的小诗,犹如一坛陈年佳酿,将姓名印记、军人气魄与仙缘酒韵完美融合,堪称当代藏头诗创作的典范之作。

首句"张弓射斗汲银河",以姓氏"张"破题,拉弓引星的雄姿既展现军人气魄,又以"汲银河"的浪漫想象,将酿酒原料升华为天河玉液。此句暗合吕洞宾"飞剑斩黄龙"的典故——传说吕祖曾以剑气划破星河,取天河水酿仙酒,与诗中"射斗汲银河"的豪迈气概遥相呼应。那弯弓如月的姿态,恰似吕祖斩断尘缘的仙剑,在星汉灿烂处汲取最纯净的酿酒之源。

次句"卫鼎调冰酿素波"以"卫"字承接,商周礼器的庄重感与现代工艺交融,"调冰"二字更暗喻受赠者守护传统、淬炼精品的匠心。此处可联想到吕洞宾"醉卧岳阳楼"的轶事——他曾在洞庭湖畔以冰魄寒泉酿制"神仙醉",与诗中"调冰酿素波"的清冽意境不谋而合。那尊古鼎既是礼乐文明的象征,又是调和阴阳的丹炉,在冰与火的淬炼中,酿就一泓映照古今的琼浆。

"兵解纯阳真味在",作为藏头诗眼,将"兵"字化为诗核——既指代军人本色,又暗合道教"兵解"的修行智慧。吕洞宾号"纯阳子",其《百字碑》有云:"养气忘言守,降心为不为",恰与诗中"真味"的返璞归真之道相契合。这一"兵解"之妙,既是对张卫兵董事长创业生涯的致敬,也是对吕仙缘酒"大味至淡"酿造哲学的诗意诠释。

而末句"满船星宿压春螺"的壮阔画面,恰似对前三句的总结升华:星斗满载的银河船,正压着春螺般的酒器徐徐前行。这令人想起吕祖"乘槎访斗牛"的传说——星河为舟,以北斗为勺舀取玉露,最终凝成这一船压弯春螺酒器的星辉。那沉甸甸的星宿,是千年修炼的道果,也是军人赤诚的勋章,在春螺酒盏中荡漾出最动人的涟漪。

全诗以"弓、鼎、兵、船"等军事意象串联酿酒过程,藏头显志而不露斧凿。当张弓引星的兵魄遇见调冰酿月的道心,当商周鼎彝的厚重碰撞银河星船的轻盈,崔根峰将军笔下的"吕仙缘酒",便成了贯通古今的一斛月光——盛着纯阳子的修行智慧,也漾着当代军人的铁骨柔情。这坛用银河酿就、以星宿压舱的美酒,终将带着"张卫兵"的姓名印记与吕仙缘酒的文化品格,永久锚定在中华诗酒的长河之中矣!

我之拙砖刚抛,便引来郑敏老师之玉:

郑敏:水调歌头/赠崔根峰将军七绝二首吕仙缘酒咏

柳眉儿

仙酿起荆楚,一脉贯川连。吕仙曾遗丹灶,云水共长天。赤水金沙波暖,巴岳洞庭月满,沉醉阅千年。樽内乾坤阔,剑影化流泉。

酿新醅,承古艺,续奇缘。岳阳楼上,犹记仙鹤舞蹁跹。我借三分仙气,再取七分侠胆,把盏赋佳篇。休道浮生幻,醒处便如仙。

余少华:谢谢郑老师辛苦了!

观郑老师美词佳句,汗颜中的我只能奋力再继之,又斗胆将点评将军的书法之砖抛入群中。

每欲书字 喻如下营

——崔根峰将军书法中的兵法美学

余少华

笔锋凛处豪情纵,剑气浓时书势狂。初观崔根峰将军的书法作品便被他那刚柔相济的运笔,一气呵成的谋篇以及虚实相间的布局所吸引。不由自主的西汉开国功臣、政治家萧何说过的一句话就闪现了。他说:“每欲书字,喻如下营”,暗喻书法与排兵布阵的关系。这也是他曾在《书势论》中提出的:“夫书势法犹若登阵”的理论。萧何将书法创作比拟为军事布阵,并将其紧密结合,最终奠定了“因势赋形”的书法理论基础。

当历史的车轮碾过二十一世纪的光阴,当古朴的阳光穿透现代化的新风,我再次怀着虔诚,观摩崔根峰将军前不久为张卫兵董事长的吕仙缘酒写的书法作品,发现这幅墨宝的寓意绝非第一眼看到的那样简单。这幅融入了古典的神话传说以及现代战争中烽火狼烟的作品,是对“因势赋形”衣钵的传承弘扬,更是将军把戎马生涯融入书法作品的真实写照。

开篇的七绝二字,“七”是以粗重兼顿笔的线条将一种不可阻挡的气势托出,从而奠定了此作品的主基调。而“绝”字的偏旁角丝采用繁体字柔和的笔调,另一偏旁色的起笔收笔则是粗细笔相交,以短长,轻重的笔触将刚柔变化寓于其中。观其笔势如观其目光,那是对来犯之敌的狠与绝,是他在对越自卫反击战中冒着敌人炮火视死如归的大无畏精神的浓缩。如果开篇两字代表了刚毅,那么“吕祖”两字就代表了飘逸悠然和洒脱。“吕”上下两口,将军是以柔和象形的笔触处之,上口端庄,仪态大方如一翩翩公子静静端坐;下口笔锋弧度柔韧中夹杂粗犷,宛如仙人正舒袂挥剑凌步旋转。而“祖”字衣补旁的粗重顿笔宛如我们祖先厚重的文化底蕴,流畅的笔锋,似千百年来我们传承的河流,川流不息绵绵不绝。右偏旁“且”字则通过粗细笔锋勾勒,将我们中华民族谦虚、低调、内敛而又不失锋芒的风度尽涵。

如果“吕祖”两字是象形的缩影,那么“仙醪”则是以形彰意的延伸。“仙”字的起笔浑厚,衔接笔圆润细腻,右偏旁的“山”竖笔高耸入云硬朗有致,收笔曲线温婉柔和,横线似云雾缭绕的瑶池阆苑,有实笔描绘,亦有虚笔想象,如老歌“像雾像雨又像风”中描写之缥缈空灵,似有若无的境界与人们印象中的神迹仙踪相吻合。“醪”字则借用字的含义,将酒文化尽情诠释。从醪的谋篇布局中,我们看到偏旁“酉”是方正细线条中夹杂着粗重笔法,犹如吕仙缘酒的酿造工艺,精益求精中又迸发勃勃生机。而偏旁“翏”则采用突破于边框的线条,将醉酒时上可摘月而诗,下可入涧眠松的憨态,以及制酒过程中守古又创新的精神展现。使我们在欣赏书法的同时也感受到了吕仙缘酒带给我们的视觉冲击和酒文化盛宴。

“琼浆色”三字,从书法作品本身来说,其构图比例,字体大小,运笔力度等皆堪称完美。那么再深挖掘,我们就会发现,其笔锋中所蕴含的能量是巨大的。因为其粗笔有力,细笔圆润,上下结构稳健扎实,于浅淡中能彰显厚实。因此,我认为,以“上善若水”来形容比较贴切。为什么呢?古人云:水善利万物而不争。而水亦为制作酒的最基本原料,它纯净平和而包容。这正是心灵所至之最高境界,而“琼浆”即美酒,《楚辞》记载饮用可羽化登仙,李白《将进酒》“玉碗盛来琥珀光”即化用此意象。故表达之异曲,境界两相同是也。

观摩将军的第二幅书法《兵心酿月》,我是被其匠心所深深折服的。

起笔的“张”字极具想象力。其以引弓射月的豪迈,将柔韧美与力度美悄然融合,当画面呈现的刹那,心灵的震撼可想而知。我们看左偏旁的弓,是以夸张的入笔,细腻的笔锋勾勒出仰身引弓的姿态。眼前不知不觉就与金庸笔下引弓射大雕的影子重叠。而弓字最后收笔的笔法宛如虬岩石缝隙的松树,稳稳扎根,苍劲有力而坚韧不拔。扎根沃土,目视远方,剑之所达心之所想,此正乃军人的勇往直前精神气概也!承句的“素”字也很有意思,笔法上未作过多的修饰,是以朴素的情感,在朴素的构思中完成的。当朴素自然的画面呈现时,返璞归真之境便扑面而来——匠心也。如果“素”是归真的展现,那么“波”就是大开大合的典范了。“波”的左偏旁三点水以起伏跌宕的笔势勾勒出动态之美,右偏旁的“皮”是动态美的延续,收笔的一撇,笔锋尖尖如铁橹划破银河,溅起浪花,当我们在银河举杯畅饮并荡起双桨,小船儿推开波浪时,那股自由之风迎面扑来,浸人心脾,惬意中又带着餍足,此时的我已与将军的神品,张卫兵的吕仙缘酒一起进入了庄周笔下的物我合一之境也。

转句的“纯阳”两字仙气飘飘,繁体字的运用增添古朴气息的同时,也增添了神秘色彩。运笔上苍劲中又透着温婉;留白处空旷中又富于想象;构图中保守又大胆突破等等特征,标志着此书法作品已达臻境。

最后收笔的“春螺”两字,即是整幅作品的收束也是点睛。“春”,字面意春天,字形意将军也是以春为主题,三横的运笔是春风的流动,日的笔触丰满是日子的充实,一撇一捺人的笔势是人们耕读春光的诗意。“螺”的左偏旁笔锋随和安静,但随着将军腕力转动,右偏旁的笔锋由静谧画境中忽然探出一笔,宛如苏小妹笔下的“一石惊破水中天”,随着膏玉慢慢扩散,山峰倒影宛如青螺倒扣水面,缓缓流动于月光之中……

如果有人要问,究竟什么是美,我想,如果你观摩了崔根峰将军的书法,并在深入挖掘其内涵时,那种或含蓄,或张扬,或于宣纸上即将蓬勃的情绪,应该就是最美的。

品读将军翰墨,感受书法自身魅力的同时,也被将军笔下对吕仙缘酒的诠释所共情。当仙凡两界通过酒文化这个桥梁高度融合,当古老传说与现代制酒工艺悄然贯通,我的心灵也在品吕仙缘美酒,赏崔根峰将军书法的意境中得以升华!

亮剑:向少华老师及各位老师学习!

余少华@亮剑 :敬爱的崔根峰将军大哥下午好!

此刻,我愿将心中奔涌的敬意,化作笔墨间的星辉,缀满这素笺。您如太行山般巍峨的身影,早已镌刻成我生命版图上的精神坐标。

记得2023年5月最后的那天上午,细雨蒙蒙,我与我们年轻的老记者秦榕如约前往您的居所。刚进门,墙上您题写的"亮剑"墨宝已让我们心潮澎湃。那幅凝聚着军人魂魄的书法真迹,"剑"字上那一撇如五岭逶迤,那顺势而下的弧度仿佛乌蒙磅礴;右边一捺似剑眉微敛,三点连笔犹如炯炯慧目。这哪里是简单的书法,分明是您用生命淬炼的军人风骨!

您眼角笑纹里藏着的,是半个世纪的风霜;而您眼底不熄的光亮,始终为后来人照亮前路。您教会我的,不仅是历史长河中的惊涛骇浪,更是如何在平凡岁月里,让信仰的种子破土而出。正如您为电视剧《亮剑》题字所展现的:"强敌面前不畏敌,困难面前不畏难",这刚柔并济的军人风采,不正是您戎马一生的真实写照吗?

那日听您讲述往事,雨后的阳光斜斜地穿过庭院的老槐,在您的鬓角镀上金边。您的声音时而如惊雷滚过战壕,时而似清泉流过山涧,每一个字都在我心底生根,长成一片不谢的杜鹃林。

回复虽短意长,谨以这微信短信载着小弟最深的敬仰,驶向您驻守的精神高地。愿这字里行间,能泛起几缕您故乡的茶香。

此致

最崇高的军礼

愚弟少华敬上

2025年7月20日于洞庭湖畔雅园

当我之拙砖咣当一声落入群里,竟引来了众群友互动文章的珠玉满堂:

水所居也:余老师之文如灵动墨笔,绘就将军书法兵法美学画卷。细腻解读间,神话、历史与酒文化交织,引领读者于翰墨馨香中,共品文化交融之妙韵。

葛三爹@余少华 :少华弟对崔根峰将军的《吕仙缘酒》书法作品的解读十分精彩。少华弟以军事家的眼光剖析每个字的笔法:"七"字的顿笔如铁骑突进,"绝"字的刚柔并济似战术变化,"吕祖"二字的飘逸洒脱则如行云流水的战略部署。这种解读方式,不仅展现了崔将军书法艺术的深厚功力,更揭示了其背后蕴含的军事智慧。当毛笔在宣纸上留下墨痕,那分明是一位老将军在运筹帷幄的印记。特别值得一提的是对"琼浆色"三字的解读。亲爱的少华弟以"上善若水"诠释其美学境界,将书法艺术提升到哲学高度。这种解读不仅停留在技法层面,更深入到文化内涵,展现了书法作为中国文化载体的独特魅力。而"春螺"二字的点睛之笔,则如同战役的完美收官,给人以余韵悠长的审美享受——学习了!

荷珊好运加满@余少华 :我们老记者的带头大哥余少华作家的文笔几十年如一日,总是阅读后令人心动。您的这篇对尊敬的崔根峰将军书法作品的评论同样如此。比如其中的《兵心酿月》,从"张"字的引弓意象到"素"字的返璞归真,再到"波"字的大开大合,老社长层层递进地揭示了将军书法艺术的匠心独运。特别是将"素波"的笔法与银河泛舟的意境相联系,展现了书法艺术超越视觉的想象力。

崔根峰将军的书法艺术之所以动人,正在于他将毕生的军事生涯融入了笔墨之间。每一笔都是战略的体现,每一划都是战术的演绎。老社长余少华的评论文章,恰似一位高明的"书法侦察兵",为我们揭示了这些墨迹背后隐藏的兵法密码。这种将艺术与军事、传统与现代完美融合的创作与评论,无疑为我们理解中国书法艺术开辟了新的维度!

我同名同姓的兄弟余少华老师又再次提笔赋诗七律两首:

(一)

崔根峰将军书法中的兵法美学感

余少华

苍劲纵横剑气冲,墨痕十万走蛇龙。

登临书势萧何论,布列文形吕祖踪。

腕底风雷生醉艳,纸间烽火幻仙容。

将军解悟兵家法,满卷云烟跃笔锋。

(二)

读崔根峰将军七绝二首吕仙缘酒咏有感

余少华

剑壶一掷洞庭秋, 星斗横天入酒舟。

卫鼎调冰凝玉露, 兵戈化月醉仙楼。

盛名味里三春驻, 佳酿光中万象浮。

欲借银河千顷浪, 满船诗魄压云鸥。

衞萍@余少华 :老社长的《每欲书字,喻如下营》一文,以独特的视角解读了崔根峰将军的书法艺术,将笔墨功夫与兵法谋略巧妙融合,为我们呈现了一场视觉与思想的双重盛宴。这篇评论文章不仅是对将军书法艺术的精妙诠释,更是对中国传统文化中"书画同源"理念的现代演绎。文章开篇即以"笔锋凛处豪情纵,剑气浓时书势狂"的壮语定调,将书法的刚劲与兵法的凌厉完美结合。正如萧何"每欲书字,喻如下营"的比喻,余社长敏锐地捕捉到崔根峰将军书法中蕴含的兵法智慧。这种跨越时空的呼应,恰如将军在传统书法艺术中注入的现代军事思维,使古老的笔墨焕发出新的生机。

余少华:亲们好!十分感谢你们对尊敬的@亮剑 崔根峰将军的赞美!向你们致敬!用眼过度,不一一回复了。再见!

窗外喧闹的蝉嘶忽然停息,一只“知了猴”趴在纱窗上,静静盯看着书桌上的手机平板。万籁皆寂,只有空气中的墨香在流动。 这一刻,惟诗心永恒!

(外两篇)其二:

砚池浣洗英雄剑 云纸狼毫浩气流

——崔根峰将军书法艺术赏析

余少华

开篇·盛夏墨韵:

2025年7月20日的午后,蝉鸣织就一张金色的网。在老记者北京之家群里,将军的墨宝在光影间缓缓苏醒。笔锋起处,如骤雨初歇时洞庭湖面跃起的银鳞;墨色洇染间,似《洛神赋》中"翩若惊鸿"的衣袂掠过宣纸。这哪里是寻常的书写?分明是将军用半生征尘研墨,将《孙子兵法》的韬略化作飞白,把《楚辞》的华彩凝成浓韵,在盛夏的蝉鸣里完成一场跨越千年的对话。这五幅墨宝似将军滚烫的赤诚之心,将这个盛夏的午后天空炙烤的炽热而旷远。

风华正茂:"风华正茂"四字如四柄淬火的龙泉剑,在纸上划出青春的霹雳。"风"字左撇似李白"仰天大笑出门去"的狂草,右捺如辛弃疾"金戈铁马"的弧光。细看"正"字末笔的飞白,分明是当年将军策马扬鞭时,阳光在刺刀上跳动的金斑。

行稳致远:"行稳"二字如两枚镇纸,压住了浮躁的时光。"行"字左偏旁是《诗经》里"青青子衿"的谦谦君子,右偏旁如《论语》"从心所欲不逾矩"的方圆之道。当笔锋游走到"稳"字禾旁时,忽然听见陶渊明"晨兴理荒秽"的锄头声,看见《齐民要术》里弯腰播种的古人背影。

墨韵茶香:"茶"字草头如龙井新芽在晨露中舒展,简笔处漫出"且将新火试新茶"的清香。墨色浓淡间,仿佛看见西湖龙井与祁门红茶的千年对话,在将军的狼毫下达成和解。

禅茶一味: "禅"字左偏旁如敦煌壁画里拈花一笑的佛陀,右部偏旁暗藏王维"空山新雨后"的禅机。当笔锋游走到"茶"字时,忽然听见寒山寺的钟声穿透纸背——这哪里是书法?分明是《六祖坛经》"本来无一物"在墨池里的倒影。

任重道远:"任"字左偏旁重若岳家军"还我河山"的呐喊,右部三笔似文天祥"留取丹心照汗青"的绝笔。"远"字末笔舒展处,令人想起范仲淹"先天下之忧而忧"的衣袂,正与《资治通鉴》里"天下兴亡,匹夫有责"的铭文遥相呼应。

尾声·墨海心声:老记者北京之家群友赞叹:"观此墨宝,如见昆仑雪线穿越宣纸而来";"这狼毫里分明裹着《史记》的竹简碎片";"每道飞白都是将军用岁月兑换的月光"。诚然,这些墨迹不仅是"颜筋柳骨"的现代回声,更是"文能提笔安天下,武能上马定乾坤"的立体雕塑。

不信,您认真阅读了下面老记者北京之家群里文友们的相动,自然心中有数,依然是以我粗砖引细玉:

余少华@亮剑 :

翰墨淬丹心

——从《风华正茂》到《任重道远》,解码崔根峰将军书法中的铁血柔情与哲学之境

余少华

砚池浣洗英雄剑,云纸狼毫浩气流。2025年7月20日上午,再一次收到崔根峰将军的五幅书法作品,细细品鉴,依然心潮澎湃如八百里洞庭湖波,那种旷逸深远、横跨今古的深邃文化气息,宛如流火七月的层层热浪,将我周身包裹的同时也炙烤我的心灵。不禁一个问号蹦出脑海,究竟是一种什么样的书法与情怀能如此的豁人目、暖人肠、浸人髓,并随着周身血液的循环,将惬意的情绪价值烘托至顶峰。带着探究与思考,我们就来静静品鉴崔根峰将军的这几幅书法作品。

首先映入眼帘的是“风华正茂”四个大字。从整体谋篇构图来看,于端正均匀中因融入了将军非凡的想象力,而呈现出了于无声处起惊雷般的惊艳效果。为什么这样说呢?看“风”和“正”字,将军以流畅笔线勾勒出边框,粗线条粗犷而有力度似飓风狂风,细线条温柔婉转似和风微风,此一刚一柔的笔法极具美感。而边框内笔势则运用繁体字的多笔画彰显不同季节不同形态风的内涵,宛如我们人生中所有的面对。“正”字的粗细笔线条端居而又不失雅典,最右边的点钩落笔有力,神态飘逸,仿佛当年满怀青春热血的我们,迎着朝阳努力奔跑,那种不由自主散发的自信,正随着汗水飘洒在充满生机的大地。如果“风”“正”是形,是一种实体的直抒,那么“华”和“茂,则是神态的清晰表达。其采用连体、一气呵成及完美弧度的笔势,在圆润中又透出一股力量。“华”字最后一竖,在渐拉渐粗的笔势变换中彰显我们追求的美好及厚重。“茂”字的草字头,将军采用浓密的笔法处理充满想象,这是否寓意着厚积?当我欣赏到最后一捺,当笔势顺势拉长,我想,这应该就是薄发。豁然开悟了将军的用意,此乃告诫我们厚积薄发的重要性也。

如果“风华正茂”是对青春岁月的祭奠,那么“行稳致远”则是对人生修行的思考。“行稳”两字,中规中矩中透着雅正,“行”字左偏旁双立人线条匀称,宛如立于天地之人,昂首而立。右偏旁横平竖直,方方正正又似告诫我们,要行的正坐得端方能立于人间正道。“稳”的左偏旁禾细笔秀丽粗笔厚实。在《诗经》中就有禾黍离离的写法,意为农耕要顺乎自然,人生也要顺势而为。右偏旁急是以收敛的笔锋表达一种内涵,即遇事要宁心静气,急事面前淡然处之的辩证法。“致远”两字,将军在谋篇的处理上又与前两字不同,充分体现了“以形载意,以意驭形”的创作理念。因此,在观赏中,我们就从字体、字形的变化中感受到了“春江潮水连海平,海上明月共潮生”之宁静的美,以及“乘天地之正,而御六气之辩,以游无穷者,彼且恶乎待哉”之“心游万仞”的旷远。

因此,我观将军书法作品,不仅是笔墨泼宣的酣畅,更是人生哲学的修行。

第三幅作品“墨韵茶香”的韵味又与前两幅不同。因为你看“墨”字,其饱蘸墨汁又行云流水的笔触,勾勒出收放自如的从容,宛如会呼吸的诗,又彷如自由自在的鱼,在人类文化历史长河之中肆意畅游。“韵”字应是以形彰意,似陆游笔下的“箫鼓追随春社近”,又如李山甫笔下“三尺焦桐七条线,子期师旷两沉沉”,正所谓一滴墨、一行诗、一张琴是也。“茶香”两字在留白处理上如品茗之雅,画面留白是书法构图构思重要的组成部分,留白成功,寓意就蕴藉深远。将军的“茶”字采用简略笔画,运笔简洁,细笔轻笔勾勒居多以突出饮茶的静思,这与道家的“致虚极,守静笃”的修身境界及其吻合,因此,最后的“香”字上偏旁浓厚热烈,下偏旁细腻淡雅,墨韵茶香融为一幅静谧的画面之美。此乃形神兼备,匠心独运是也。

第四幅的“禅茶一味”有着与“墨韵茶香”异曲同工之妙,但又有着明显的不同。因为“禅茶一味”蕴含深深的佛理禅意。从书法的入笔来看,“禅”字左偏旁似静夜月下清修的僧人,垂手合十默念梵音禅语,粗厚墨落笔是否寓意佛法无边呢。右偏旁上部似几朵莲花正盛开在下部偏旁佛龛几案,与王安石笔下的“本来无物使人疑,却为参禅买得痴”的意境写照相似。“茶”字与上一幅字有所变化,上偏旁草字头运笔于简洁清淡中多了些圆润,或许,这就是“禅茶相融,此中见性”在书法作品中的具体体现吧。

第五幅的“任重道远”的画面运笔处理很有韵味与寓意。“任”字左偏旁一撇落笔粗重有力,下面竖笔下重上轻,将军是以象形的笔法告诉读者:人,只要脚踏实地,再艰难的任务也能完成。右偏旁的横撇三笔都以右粗笔线条勾勒,是在告诉读者,纵使前方艰难险阻也要鼎力前行。而“重”字上面一撇的粗重顿笔则带给人泰山压顶之重,下偏旁里的曲曲弯弯则以迂回的笔锋暗喻字意。“道”字最后一捺,沉稳中优美的弧度是将军腕力千钧的彰显。非具数十年书法功底不可为也。“远”字最后一笔的弧线,将山高水长尽显的同时也将书法之境界表达推向高潮。这一笔看似简单实则不易,是凝聚了“提按顿挫,藏露收放”等技巧,并融入书写者深厚功力,方能很好的完成。是力与意的融合,人与笔的对话,字与心的融合。

品鉴观赏尊敬的崔根峰将军的书法作品,带来视觉冲击的同时,更带来心灵的震撼。如果说写书法是写人生的话,那么我从这几幅书法作品中就得到了人生的启示。那便是——乾坤藏墨底,格局在笔锋。顺势禅茶味,俗尘无影踪。

彩虹@余少华 :老师真棒,为您点赞!

山里红:将军好书法!每一幅书法都有余老师精彩点评,引导让我这个外行也看出了点门道,书法里包含行云流水和每一撇一捺的生活含义和深刻哲理。向将军和余老师学习了!

衞萍@余少华: 每次读我们老记者的老社长的文章,总是收获满满,这篇对崔根峰将军书法作品的点评同样如此。崔将军《翰墨淬丹心》中的五幅书法作品,感觉余社长对"风华正茂"的解读尤为精彩。评论敏锐地捕捉到将军在"风"字处理上"一刚一柔"的笔法对比,将书法线条的物理形态转化为情感表达的载体。这种"于无声处起惊雷"的艺术效果,正是中国书法"形神兼备"美学原则的生动体现。而对"茂"字草字头的浓密笔法与最后一捺的潇洒延伸的对比分析,更深刻地揭示了"厚积薄发"的人生哲理,使静态的书法作品获得了动感的精神意蕴。在"行稳致远"的品鉴中,评论展现了深厚的传统文化素养。将"禾"字偏旁与《诗经》"禾黍离离"的意象相联系,赋予书法线条以农耕文明的集体记忆;而将"急"字偏旁的收敛笔锋解读为"宁心静气"的处世哲学,则体现了作家对中国书法"笔迹即心迹"传统的深刻理解。这种将笔法分析与文化阐释相结合的方法,突破了单纯的技法鉴赏层面,使书法评论获得了更为广阔的精神视野。向崔将军致敬的同时,亦向老社长学习!榜样的力量!

凌云@余少华 :余少华社长的评论《翰墨淬丹心》以其诗意的语言和深刻的洞察,为我们解码了崔根峰将军书法艺术中独特的审美价值与精神内涵。这篇评论不仅是对五幅书法作品的鉴赏,更是一次跨越艺术与人生的精神对话。评论开篇即以"砚池浣洗英雄剑,云纸狼毫浩气流"的意象,奠定了将军书法作品刚柔并济的基调。这种把军事家的豪迈与艺术家的柔情相结合的评价视角,恰如其分地把握了崔根峰将军作为军旅书法家的独特身份特质。正如评论所言,将军的书法作品"旷逸深远、横跨今古",在墨色流转间完成了从铁血军人到文化使者的身份转换。

峥嵘岁月@余少华 :老领导的评论《翰墨淬丹心》的价值不仅在于它对@亮剑 崔根峰将军书法艺术的精当评析,更在于它为我们提供了一种理解中国书法艺术的范式——将笔墨技法与文化精神、个人修养与时代气质、艺术形式与哲学思考融为一体。这种评论视角对于当下书法批评中常见的技法主义倾向无疑具有重要的矫正意义。在书法日益成为文化自信重要载体的今天,崔根峰将军的书法艺术及其所获得的高水准评论,共同为我们展现了中国传统文化在当代军人笔下的创造性转化。这或许正是"翰墨淬丹心"这一标题最深刻的寓意所在——在笔墨的淬炼中,既锤炼着艺术家的丹青妙手,更淬炼着一个民族的文化丹心!

葛三爹:满庭芳/题崔根峰将军

葛伟慧

铁甲银枪,丹心碧血,沙场剑气如虹。

笔走龙蛇处,翰墨生风。比武功成传胪,振军威、剑指长空。烽烟起,挥师南越,赤帜映天红。

儒将文韬武略,谈兵法、妙论惊鸿。墨香飘处,亮剑势如锋。拍案荣宝盛世,惊拍得、价重齐徐公。清华苑,桃李门下,字字贯长虹。

注:下阕"惊拍得"句化用苏轼"惊拍阑干"意象,喻崔根峰将军书法作品《亮剑》在拍卖会上拍得二十万的轰动效应;"齐徐公"指齐白石与徐悲鸿,以显其艺术成就之高。

余少华@彩虹 @山里红 @衛萍 @余初平 @峥嵘岁月 @李东雄 @山里红 @葛伟慧 :亲们好!非常感谢您对尊敬的@亮剑 崔根峰将军的赞美与捧场!向大家学习、致敬!

Lily@亮剑 @余少华 :

崔将军的五幅书法,仿佛见字如见人生。将军的字好似把人生写进了笔画里,乾坤那么大,都藏在墨底;格局那么宽,全在笔锋上。余社长的点评更妙,每每余社长的点评都不是刻意的解读,而是用一颗相似的心,用他博大精深的文学功底,将诗词歌赋信手拈来,与评论融为一体缓缓道来,让人读来不仅仅可以感受到书法的魅力,更能让人感到留在纸上的温度。精彩,向崔将军,和余社长学习,致敬!

加梦华@亮剑: 十分感谢崔根峰将军又为我们老记者北京之家群发表了五幅墨宝!十分感谢我们的@余少华 老社长不辞辛劳又点评了崔将军的书法作品!读余社长的评论,注意到了将军在不同主题作品中的风格转换。从"风华正茂"的青春律动到"行稳致远"的人生沉思,再到"墨韵茶香"的文人雅趣,评论家准确地把握了书法家书法艺术中"铁血柔情"的辩证统一。对"禅茶一味"的解读更是将书法艺术提升至哲学与宗教的层面,揭示出将军笔墨中蕴含的"心游万仞"的精神境界!余社长的评论语言本身也是一场书法艺术的盛宴。评论中大量运用诗意的隐喻和文化的互文,如将"墨韵"比作"会呼吸的诗",将"茶香"的留白处理与道家"致虚极,守静笃"相联系,这种评论方式本身就在进行着一种跨艺术形式的创造性表达。评论家的文字如同书法家的笔墨,在理性分析与感性体验之间找到了完美的平衡点。向尊敬的崔根峰将军、余少华社长学习致敬!

余少华@Lily 厉院长好!您是理工女,文笔却比许多中文系男生更棒!应该是老猴向您,向我们群里平时深藏不露的大手笔@何玉平 @加梦华学习、致敬!

平哥@余少华 向老兄学习致敬!

Lily@余少华 社长 向您学习!

仓廪实(乌兰):向余主编致敬!

水调歌头/题崔根峰将军书亮剑

乌 兰

墨海藏锋刃,笔阵走龙蛇。银钩铁画,犹闻战马啸风沙。半世临池濡血,万里挥毫叱虏,字字带枪花。

亮剑惊天地,豪气贯云霞。

承书道,传兵法,振中华。荣斋拍浪,一纸争看万人夸。宝卷徐公画里,且看将军案上,剑气破霜华。

正是英雄色,不逊牡丹花。

注:"银钩铁画"化用《宣和书谱》赞颜真卿语,喻崔根峰将军笔墨如兵器。"拍浪"双关拍卖盛况与艺术影响。末句以"英雄色"比"牡丹花",暗合将军文武双全之誉。全词三转"剑"意:墨剑-书剑-心剑,递进展现将军艺术境界。

当群友的互动接近尾声,我却觉意犹未尽。是的,这是将军的诗及墨宝所带给我的震撼,是文化撞击心灵的余韵缭绕。当思想的火花与激情喷溅于盛夏的天空,那旷逸与深远,促使我再次落笔成笺。

墨色长城

———三阙文心铸就的将军礼赞

余少华

(一)

当盛夏的蝉鸣在崔根峰将军的笔尖凝成露珠,老记者北京之家的微信群便成了流动的砚台。群友们以"匠心经纬"为轴,展开一副文理交融的山水长卷——上联是钢筋混凝土里生长的唐诗,下联是《营造法式》中飘出的离骚。那"三分韵"与"一缕香"的虚实相生,恰似将军在军事地图上标注的虚线,既是战略纵深,又是文化传承的隐秘通道。

(二)

"掷剑壶"三个字在夏日的电子屏上爆出青铜的回响。吕祖的醉态与将军的笔锋在宣纸上完成千年对话:《卫法承仙》的液态兵法,《兵心酿月》的军事辩证法,让酒香突然有了青铜的硬度。那"张卫兵"的藏头如暗夜北斗,照亮了当代军人文化担当的坐标系——原来最锋利的剑,是用《文心雕龙》淬火的。

(三)

一管笔锋,挑破盛夏蝉翼般的薄雾,抖落出崔根峰将军半生戎马淬炼的星辰。"风华"如龙泉出鞘,"行稳"似古砚压卷。当"禅茶"与“道远”相遇,敦煌的飞天与西湖的茶烟便在墨色里翩跹。群友赞叹如珠落玉盘:"这哪里是字?分明是将军用征尘研墨,把《史记》的竹简重新装订成册!"砚池里荡漾的,何止是墨韵?那是跨越千年的英雄剑,正浣洗着新时代的云纸狼毫。

(四)

三篇文章如三枚印章,在老记者北京之家群文友们的热忱里烙下滚烫的印记。从匠心经纬到诗酒铸魂,从文理交融到文武合璧,我们看见一位将军如何用墨色构筑精神长城:他的对联是《周易》在砚台里的阴阳相济,他的七绝是《孙子兵法》在宣纸上的阵形变幻,他的书法则是《兰亭序》与《武备志》的跨时空合奏。

(尾声)

此刻,群聊记录里的每一个点赞都化作星斗,在文化传承的银河中标注坐标。崔根峰将军的笔墨早已超越应酬,成为当代文人精神的青铜铸件——那些"广厦千间"与"华章万卷"的对应,不正是老子"埏埴以为器,当其无,有器之用"的生动诠释?当暮色漫过屏幕,我们突然读懂:真正的大雅,是让军事谋略在书法飞白里呼吸,让建筑美学在楹联平仄中拔节。

2025年7月21日于洞庭湖畔雅园

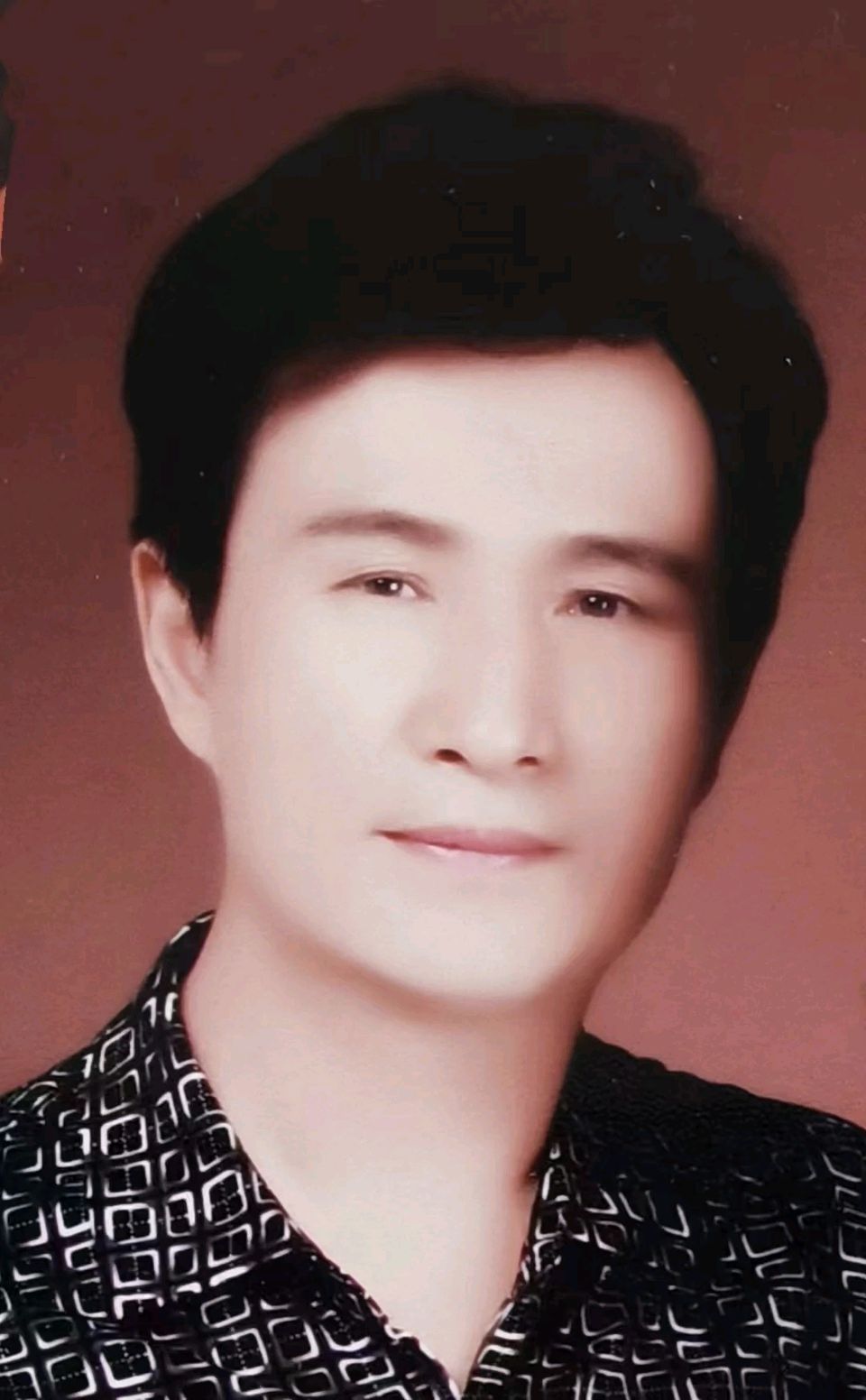

崔根峰将军简介:

崔根峰将军曾任中国人民解放军陆军航空兵学院副政委,少将军衔。

崔根峰少将曾是一员武将。他1963年入伍,1964年参加了全军军事大比武,在对抗性射击比赛中,取得了全军第二名的成绩,受到了叶剑英元帅的親切接見,并荣立三等功。1979年,时任团政委的他,和团长一起带领一个团,参加了对越自卫还击作战,由于出色完成了各项作战任务,荣立集体三等功。

崔根峰将军又是一名儒将。他是国防大学首届毕业生,曾在《解放军报》等报刋上发表了130余篇文章,出版了《实践感悟》一书。

崔根峰将军还是著名的军旅书法家。他数十年坚持临帖,笔耕不辍。他曾为电视剧《亮剑》,《大墙无言》,《红色通缉令》,巜乡魂》和电影《暗剑》,《碧水丹心》,《大吏陈瑸》,《一线英雄》等10余部影视剧题写剧名。崔根峰将军书写的4尺“亮剑“,在2018年荣宝盛世拍卖中,和书画大师徐悲鸿的画作,排在一起,拍出了20万元的可喜高价,引起了很大反响。崔根峰将军还是清华大学美术学院书法高研班外聘教授。

作者简介:

余少华,1999年底在湖南省岳阳市《岳阳晚报》停薪留职下海赴京,先后被聘为中央党校《中国市场经济报·领导与决策周刊 》主编;新华社《每日电讯·领导周刊社》社长;《中国城市新闻报》社长、总编辑、《国际市场经济报》社长。