一段不能忘却的记忆,铁血忠魂铸国魂

——读二月梅《虎头要塞:对日寇的最后一战》有感

天 琮

当我读完《虎头要塞:对日寇的最后一战》的最后一页,内心久久不能平静。这篇看似平静的战地散记,字里行间却激荡着一位将军铁血丹心的家国情怀。作者以军人的独特视角,带领我们穿越历史硝烟,去触摸那段被岁月尘封的民族记忆,感受那份刻骨铭心的家国大爱。

文章开篇,作者便以"螺丝钉遇到大磁铁"的生动比喻,道出了自己对虎头要塞的特殊情结。这看似个人化的表达,实则是一位将军对历史责任的自觉担当。在抗战胜利80周年之际,这种"必须要去"的执着,折射出的是军人对历史记忆的珍视。作者坦言曾因公务与虎头要塞失之交臂,这份遗憾背后,是一位将军对历史见证的敬畏之心——他深知,每一处历史遗址都是民族记忆的载体,都承载着先烈们用鲜血书写的忠诚。

当列车穿越松嫩平原时,作者笔下的风景变换不仅是地理空间的转换,更是一位军人对民族命运的深沉思考。从华北平原到东北大地,这条路线恰似中华民族从苦难走向复兴的历史轨迹。作者特意记录下"老同学请来的东北抗联研究会的王先生"这一细节,展现了一位军人对历史真相的严谨态度。在军事生涯中培养的专业素养,使他对每一个数据、每一处细节都保持着近乎苛刻的认真,这种态度贯穿全文,成为将军家国情怀的重要注脚。

文章最震撼人心的部分,莫过于对虎头要塞修建历史的描述。"数十万中国劳工从关内、从东北各地被驱赶过来","没人知道确切数字,只知到1939年要塞主体落成时,工地上的炊烟已稀得像断线的风筝"。这些文字背后,是一位将军对侵略者暴行的锥心之痛。更令人动容的是,作者没有停留在对苦难的简单控诉,而是通过"血肉与冻土较劲""混凝土在零下三十度的严寒里凝固成永恒的冷硬"等意象,让读者触摸到民族苦难的质感。这种将个人情感升华为民族记忆的写作方式,展现了一位将军特有的历史担当。

在叙述中国军民贡献时,作者的家国情怀得到了最充分的体现。从抗联战士冒险引导炮火,到东北民众冒死支援前线;从战略牵制到情报协作,每一个细节都凝聚着一位军人对战友的深厚情感。特别值得注意的是,作者打破了传统叙事框架,专门辟出章节论述"中国军民的多维贡献"。这种全方位的呈现,体现了一位将军的公正与胸怀——他既不夸大本民族功绩,也不回避历史真相,而是以军人的严谨态度,还原历史的本来面目。

文章结尾处,作者站在纪念碑前的沉思最具将军气质。"和平的晨曦,并非理所当然地降临于每一个清晨。"这句话背后,是一位军人对和平本质的深刻理解。他没有停留在对历史的缅怀,而是笔锋一转,直指当下:"某些国家仍妄图挑战战后国际秩序,军国主义阴魂不散"。这种忧患意识,正是当代中国军人最宝贵的品质。最后"向所有为国捐躯的英雄们和遇难同胞们默哀、致敬"的庄严宣告,不仅是对历史的祭奠,更是一位将军对未来的宣示——唯有强军,才能止战;唯有铭记,才能奋进。

读罢此文,我深深感受到,这位将军笔下的家国情怀,不是空洞的口号,而是熔铸在每一处细节中的精神力量。他既为民族的苦难而痛心,更为民族的复兴而振奋;既铭记历史的伤痛,更着眼未来的强军。这种情怀,源自军人的职业操守,升华于对民族命运的深刻思考,最终凝结为对和平的坚定守护。

在这个和平发展的年代,我们更需要这样的家国情怀。它提醒我们:和平来之不易,需要用实力来捍卫;历史不能忘记,需要用行动来传承。正如作者所言:"正义必将战胜邪恶。"而这份正义,需要一代代中国人,特别是中国军人,用忠诚与担当去守护。这或许就是《虎头要塞:对日寇的最后一战》带给我们的最大启示——铁血忠魂铸国魂,家国情怀永相传。

2025年7月19日/乙巳六月廿五

作者简介:天琮,本名巩天宗,山东省商业厅退休处长,山东东夷文化与骨刻文字研究中心副主任,中国书法家协会会员,山东省写作学会会员,垂杨书画院特聘艺术家,山东省文史书画研究会研究员,中国老年书画研究会会员,中国书画家协会会员。荣获2024年度竹庐文艺奖十大散文家称号。

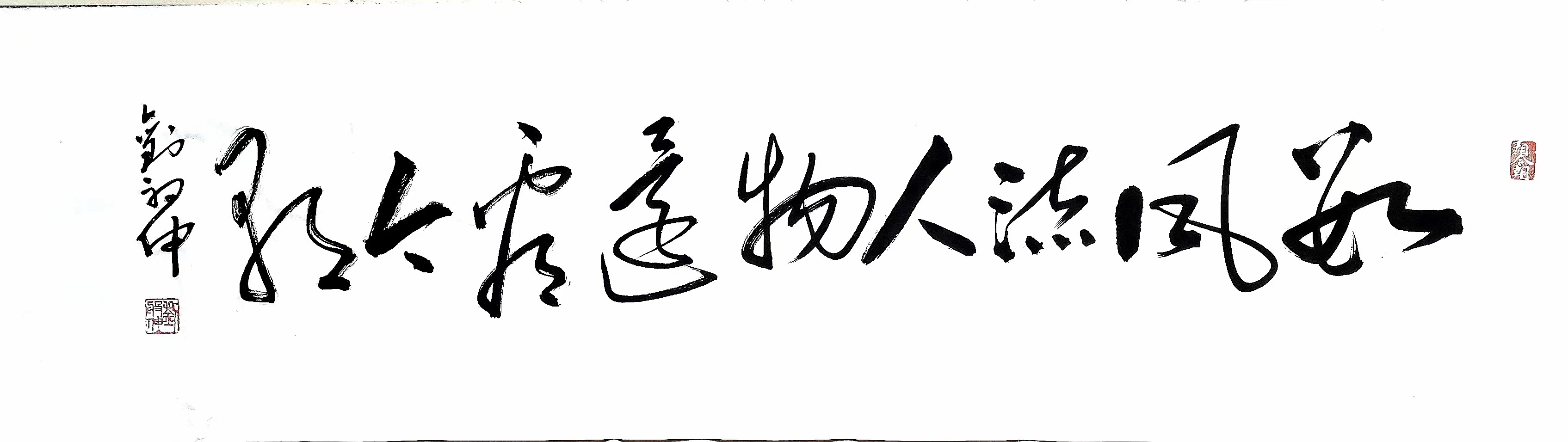

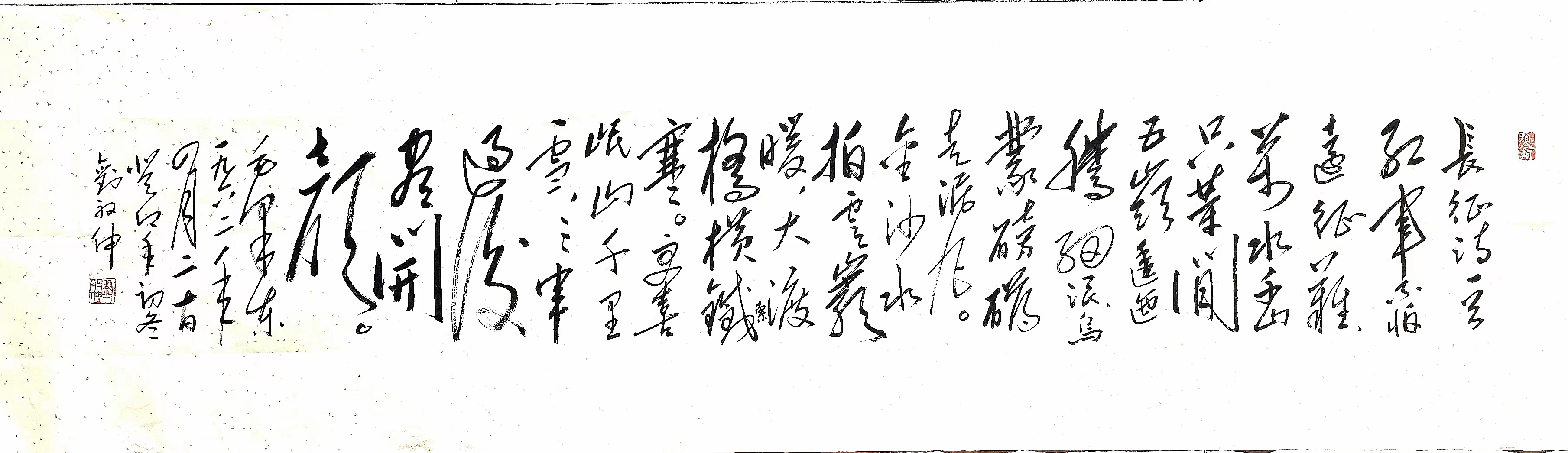

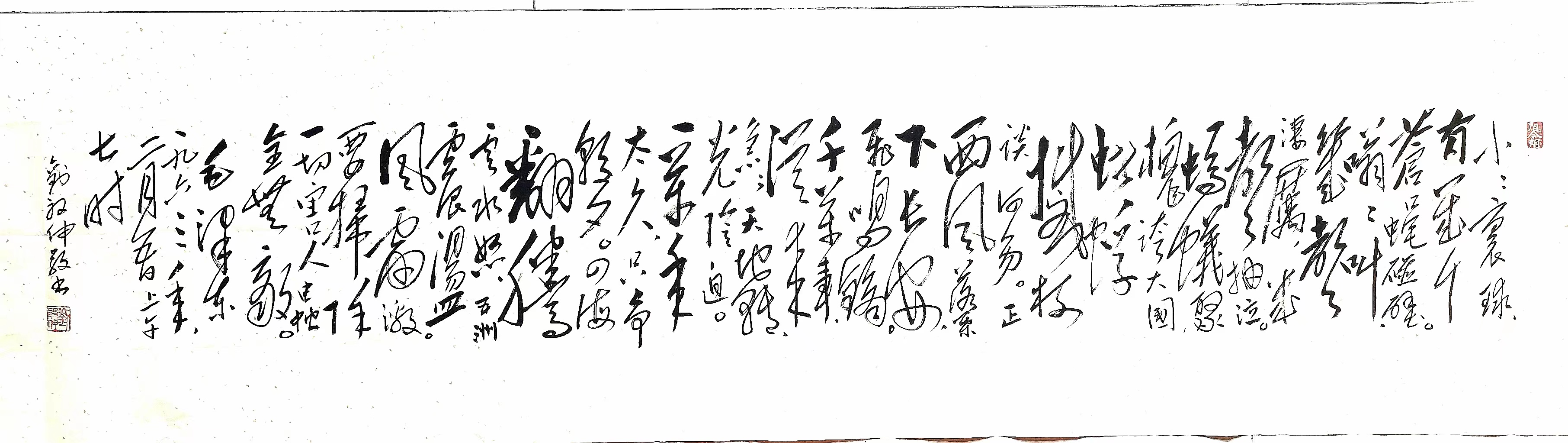

刘般伸,特型演员,著名书法家。

有需要刘般伸先生书法作品或者莅临现场演出鼓劲加油的请联系《都市头条·济南头条》。

刘般伸先生毛体书法作品欣赏

艺术热线:

13325115197

史志年鉴、族谱家史、

各种画册、国内单书号、丛书号、

电子音像号、高校老师、中小学教师、

医护、事业单位晋级

策展、推介、评论、代理、销售、

图书、画册、编辑、出版