杨建华先生和我是战友。时光回潮。上世纪八十年代初,我在部队的基层连队当文书,杨建华从军校到我们部队实习,因为他有扎实的文化功底和能书善画的才能,不久就被选到营部当书记,成了我直接对口的上级,从此我们的往来就更多了。那个时候,他没有过多地专注于书画,而是把业余时间用到了对文学的研究和创作上。他在全军举办的诗歌、演讲比赛中获奖,因此,被我们基层的官兵赞为文学青年。

在部队和杨建华相处的时间有一年多。后来,他上调军区。从此,我们天各一方,互无音讯。“战友、战友亲如兄弟……”我一直在思念和寻找着杨建华。

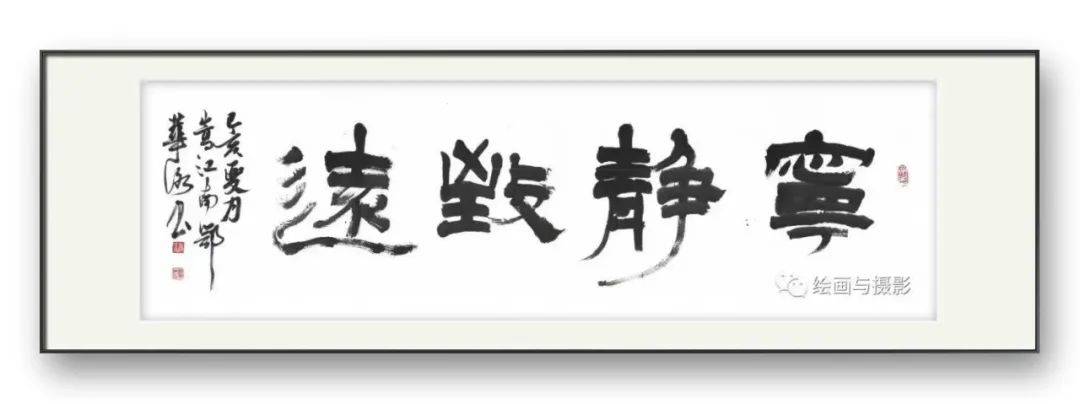

“众里寻他干百度”。感谢现代通讯的发达。在和杨建华先生分别了十多年以后,在一个“杂花生树、群莺乱飞”的季节,我们联系上了。得知他回到地方工作期间,又考取了武汉大学哲学、法学研究生并获硕士学位。在湖北省咸宁市政法机关工作。工作之余,通过翰墨丹青丰富生活。谈及书画之事,杨建华先生告诉我,他非常用功。特别是近十几年,他的业余时间基本上都用到了写字绘画上。夜里十一点后睡觉,早上五点钟前起床已成常态,可谓“三更灯火五更鸡”。为了不使自己懈怠,他用一首打油诗自励:“上班之外两桩事,唐诗晋帖一千字。钩花点叶一两幅,二三十年定有值!”由此足见一斑。

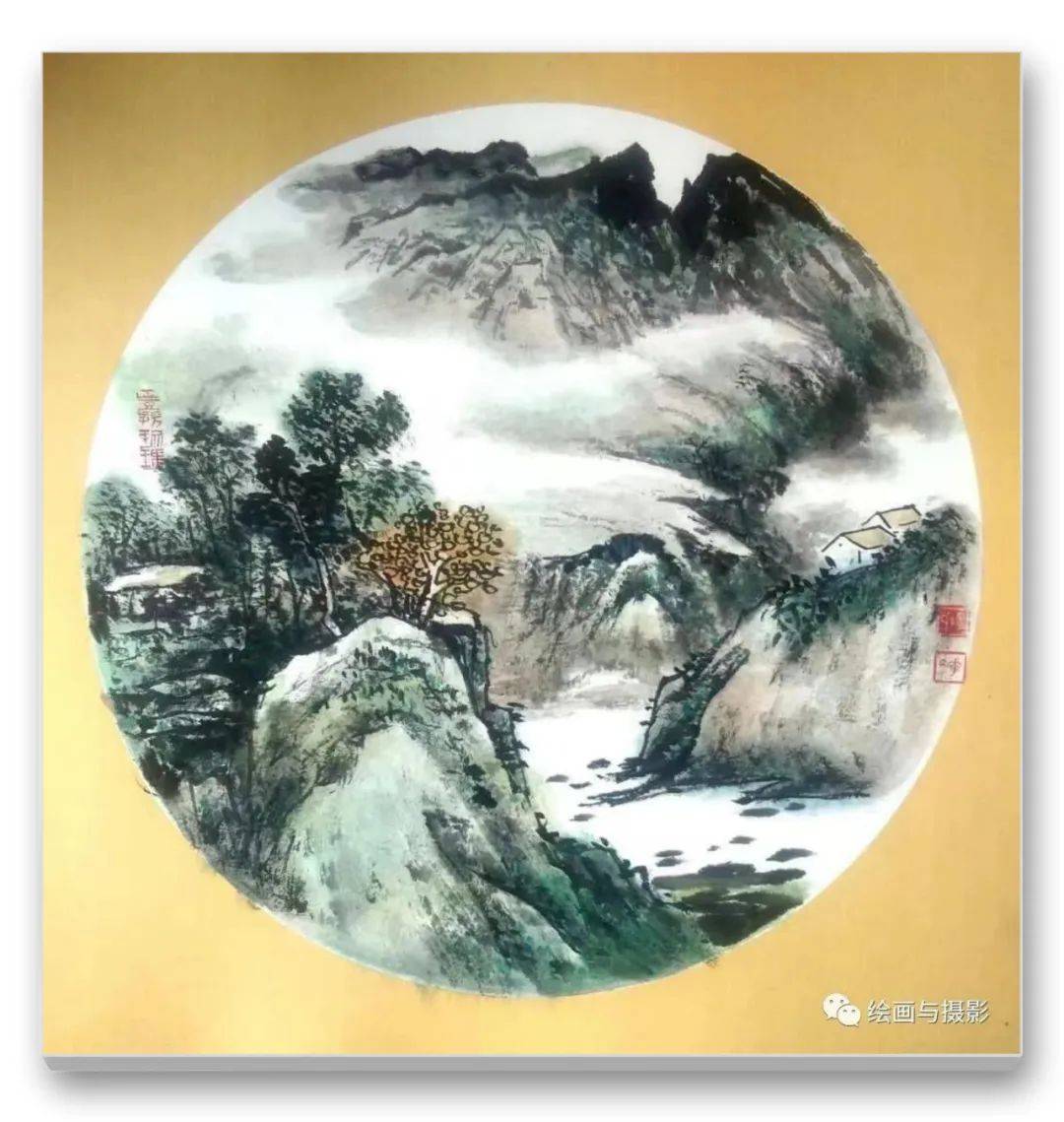

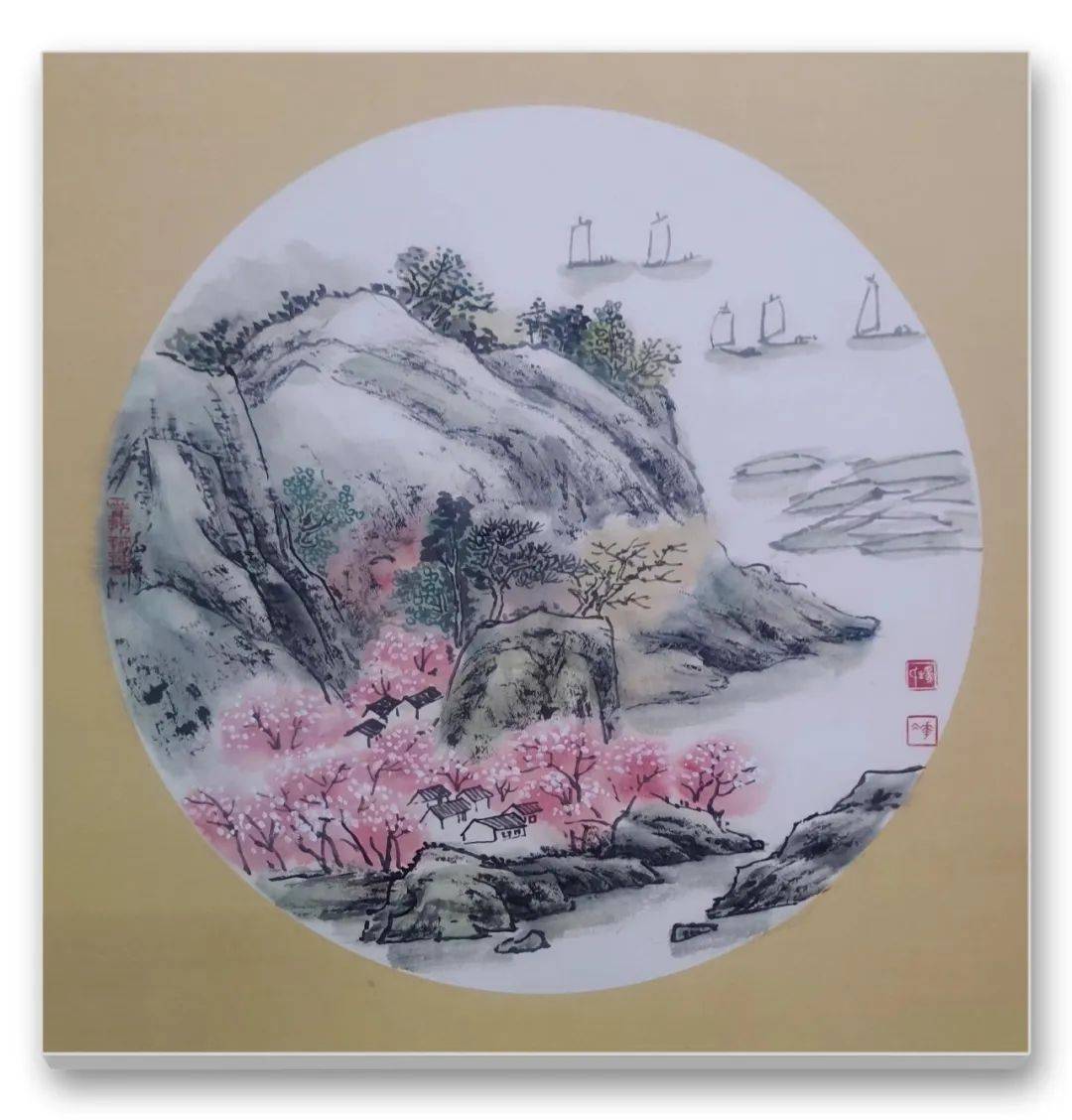

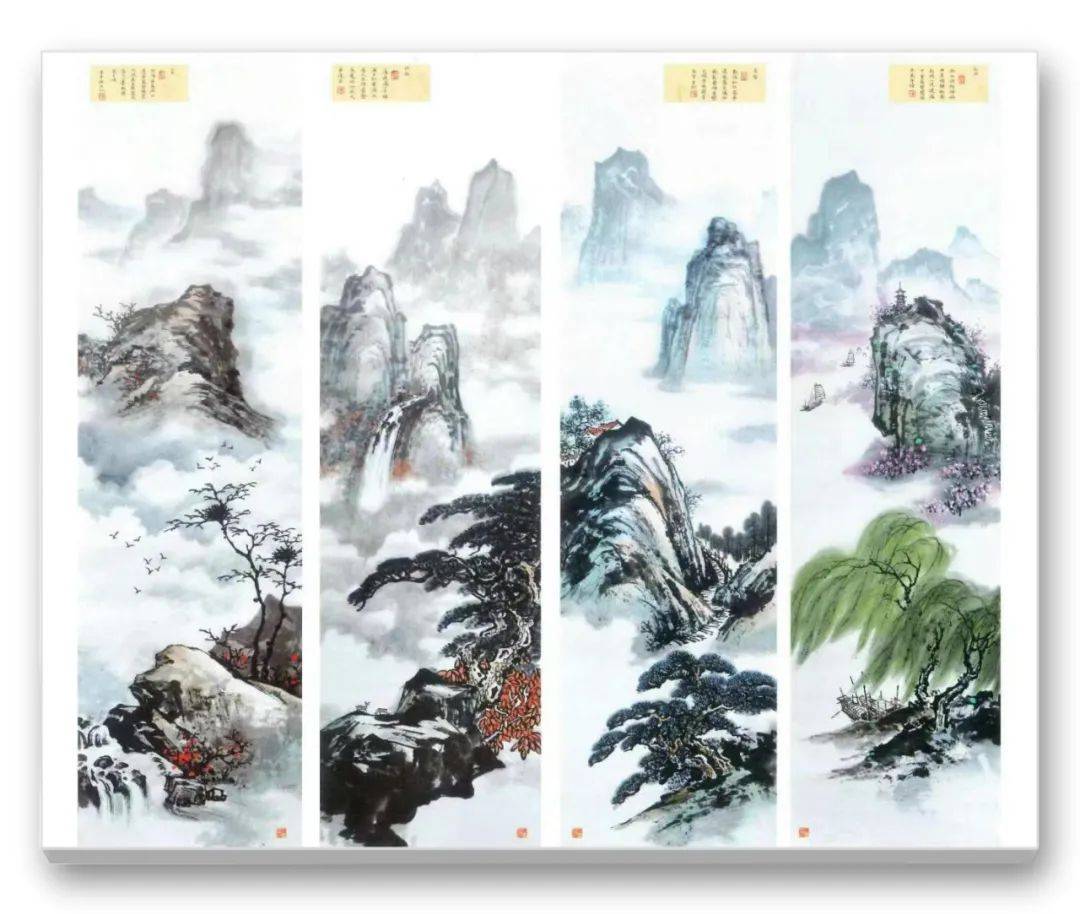

细读杨建华先生之书画作品,可以看出雅俗共赏是其审美取向。

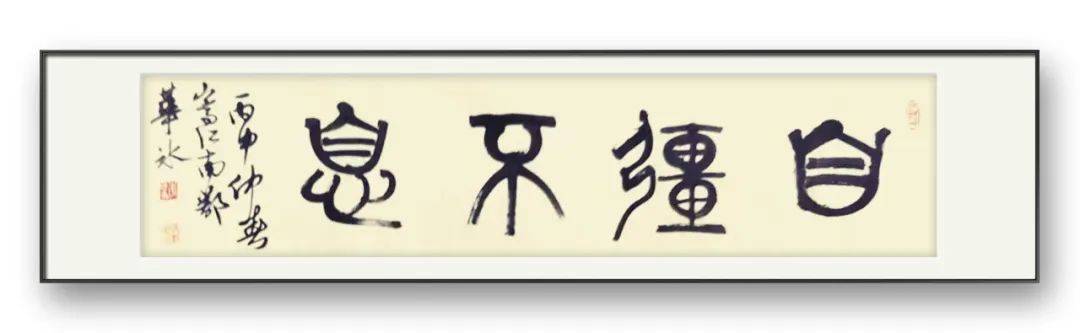

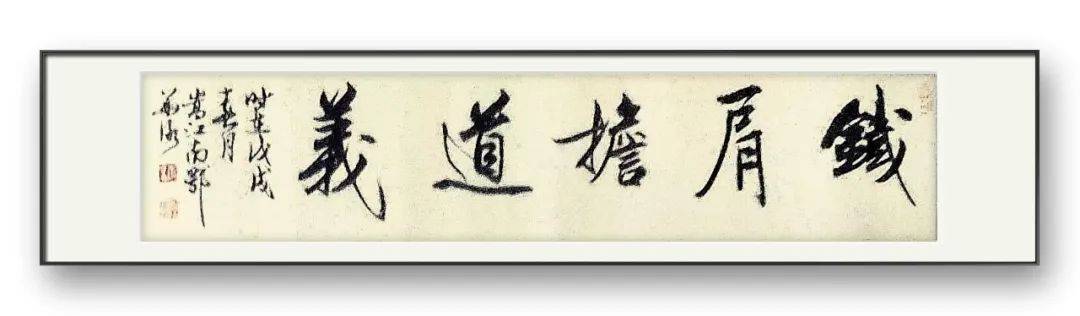

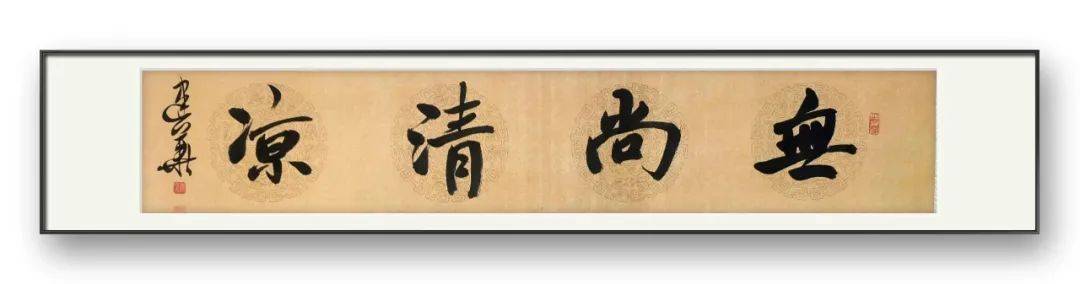

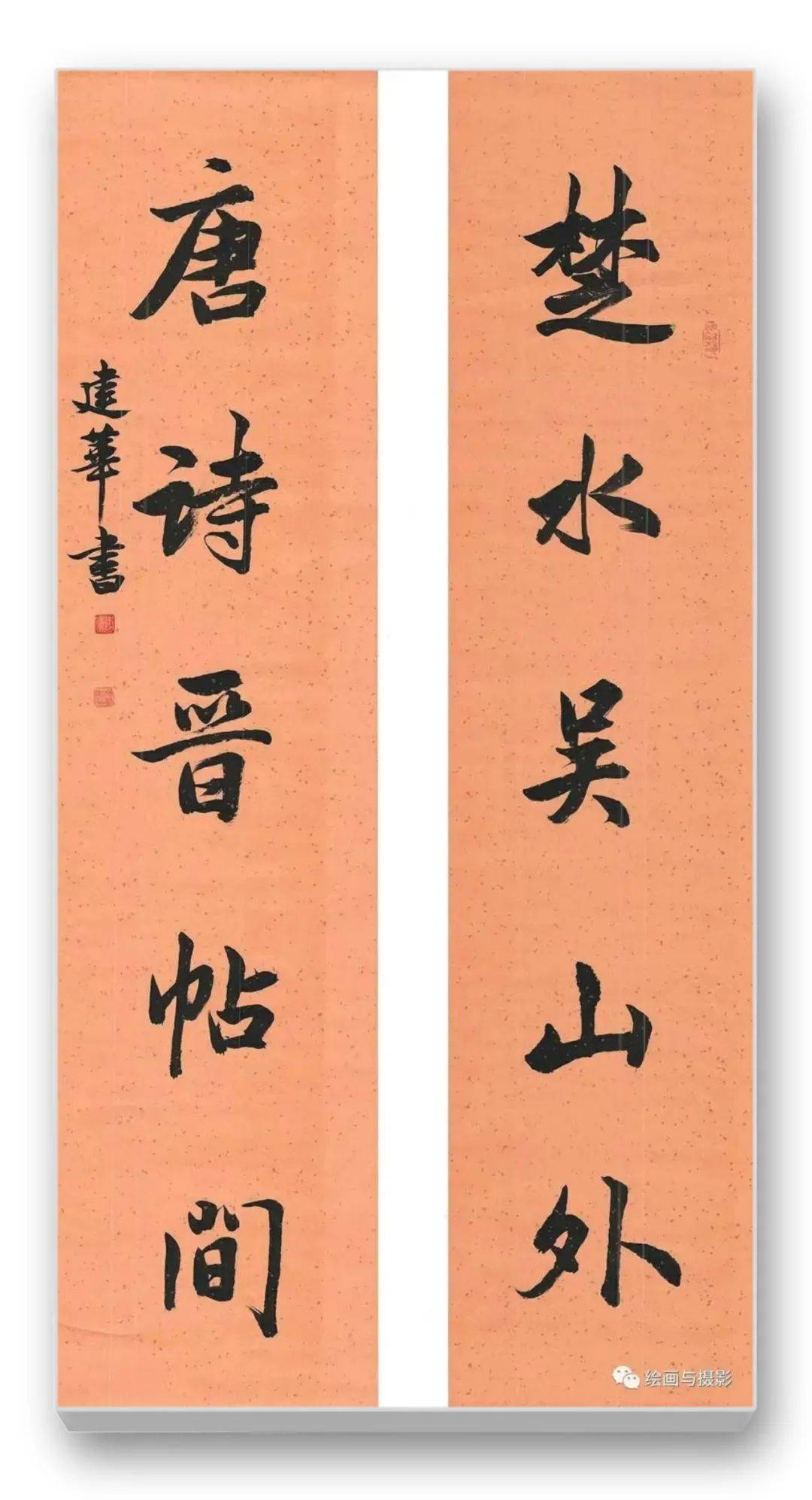

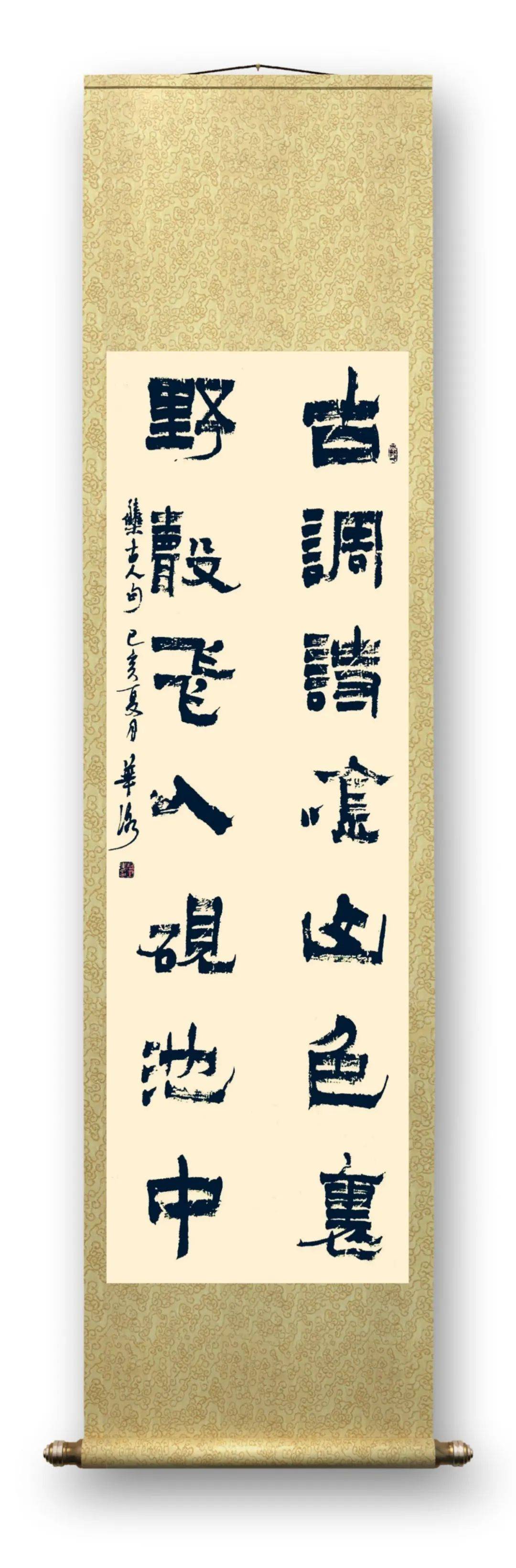

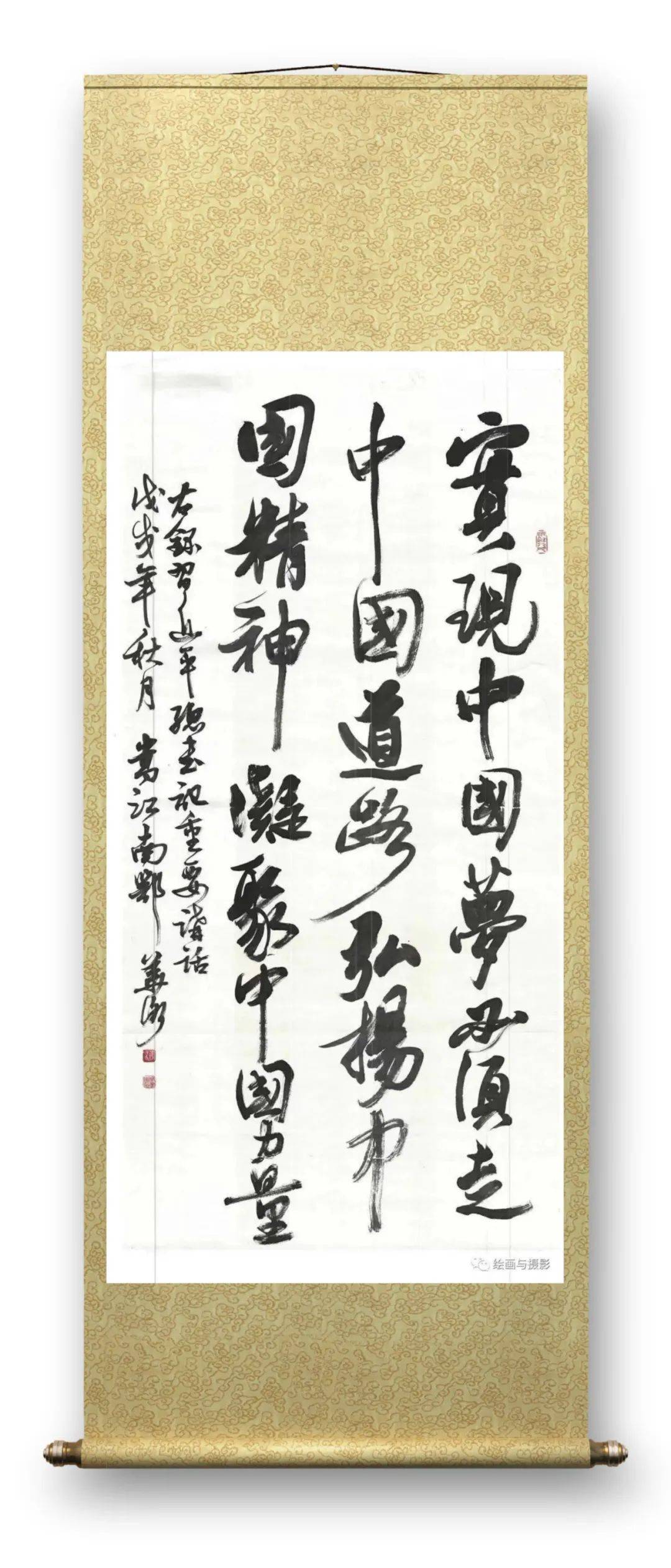

杨建华先生之书法,涉猎广泛,真、草、隶、篆诸体兼备。无论哪种书体,既能植根传统,又能紧随时代。在取法上,上追秦汉魏晋,下承唐宋明清。他以行草书居多。他的行草书,以二王为根,米芾为基,用笔方圆兼具,扎实、自然。结字纵横取势,引带若断若续,似连非连,章法排铺有序,动静相间,深得宋人之“韵”。借用范温在《潜溪诗话》中“行于简易闲谈之中,而有深远无穷之味”之说品读之,便是对其书“韵”最好的解释。这种审美传统,深植于历代文人的血液,杨建华先生没有例外。他的楷书,既有魏碑风貌,又有唐人精神,伟岸中透出秀丽,端庄中不乏灵动,疏散怀抱,如意如愿。其篆书以大篆为主,乍一看,似不明来源,细端详,却儒雅别致,灵动秀美,有《秦诏版》的味道融入其中,自出机杼,且平添了几分率意。其隶书融汇《张迁碑》、金冬心、小爨、简书等元素,情趣盎然,天机自发。

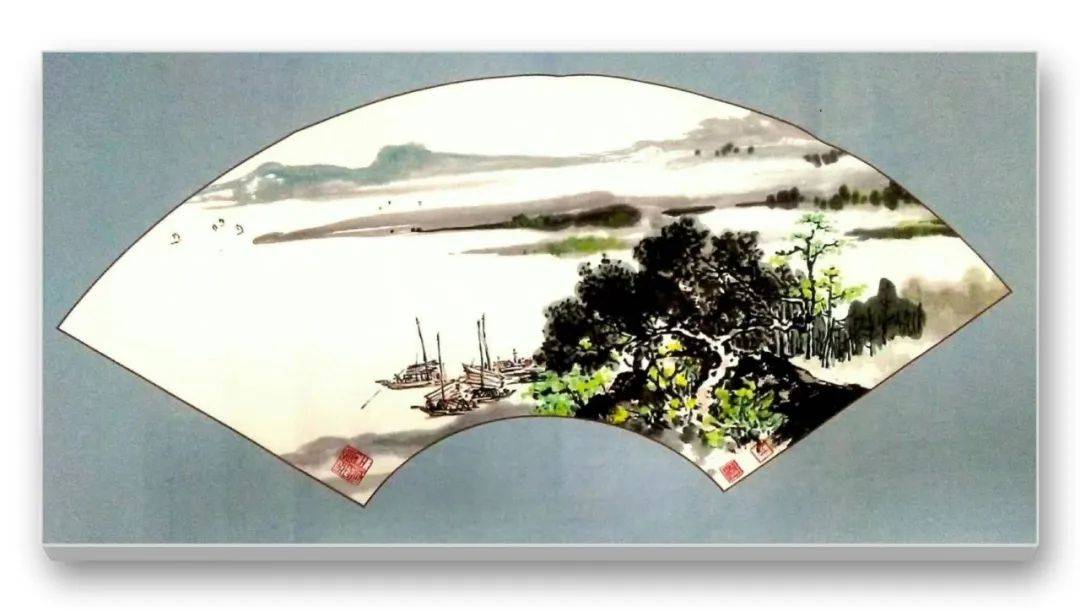

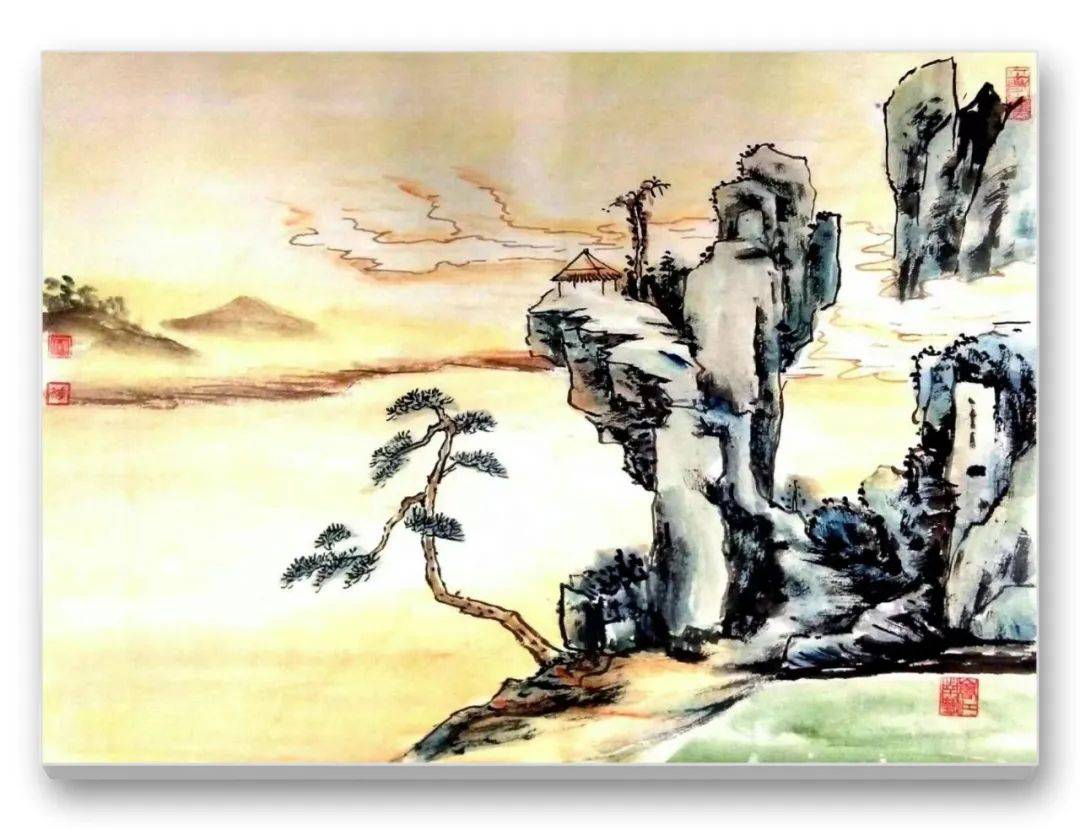

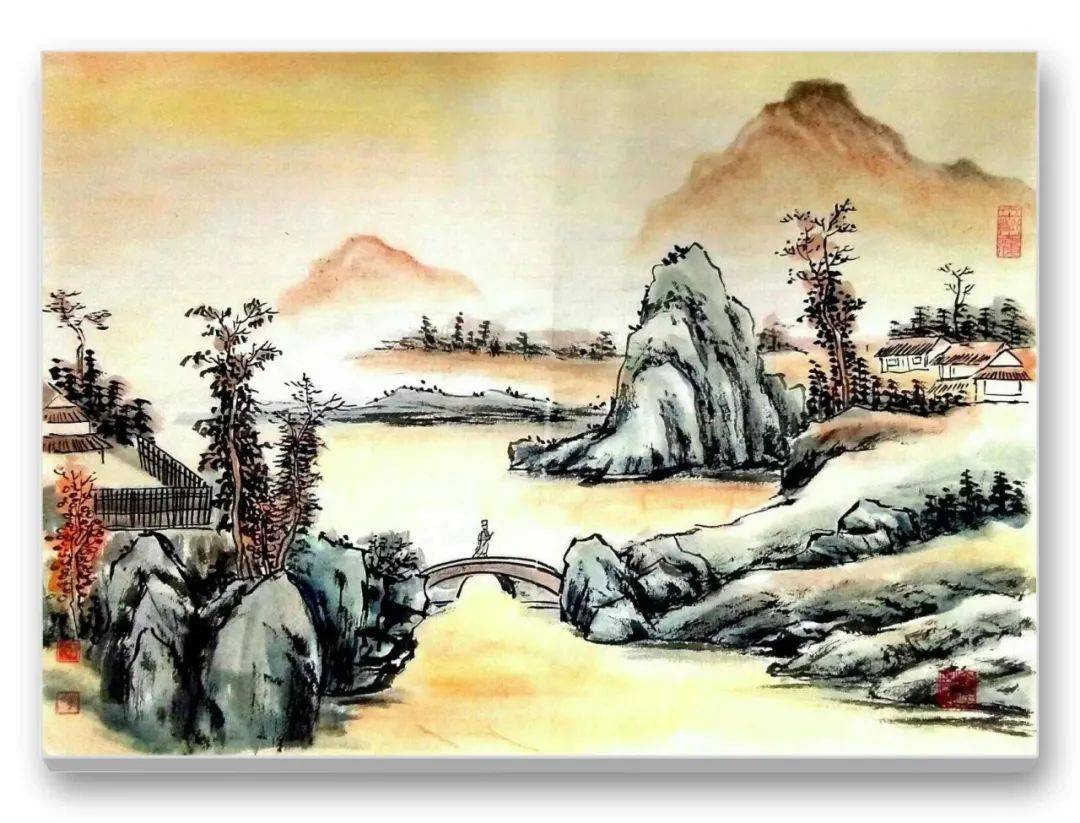

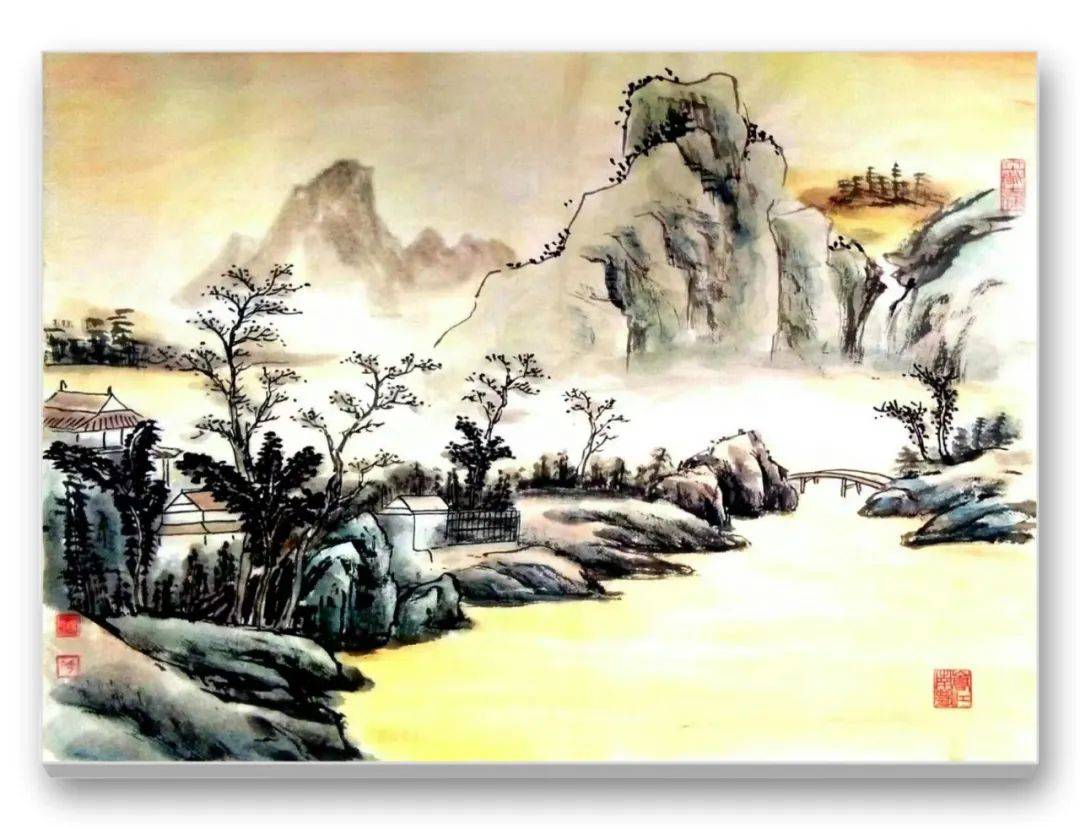

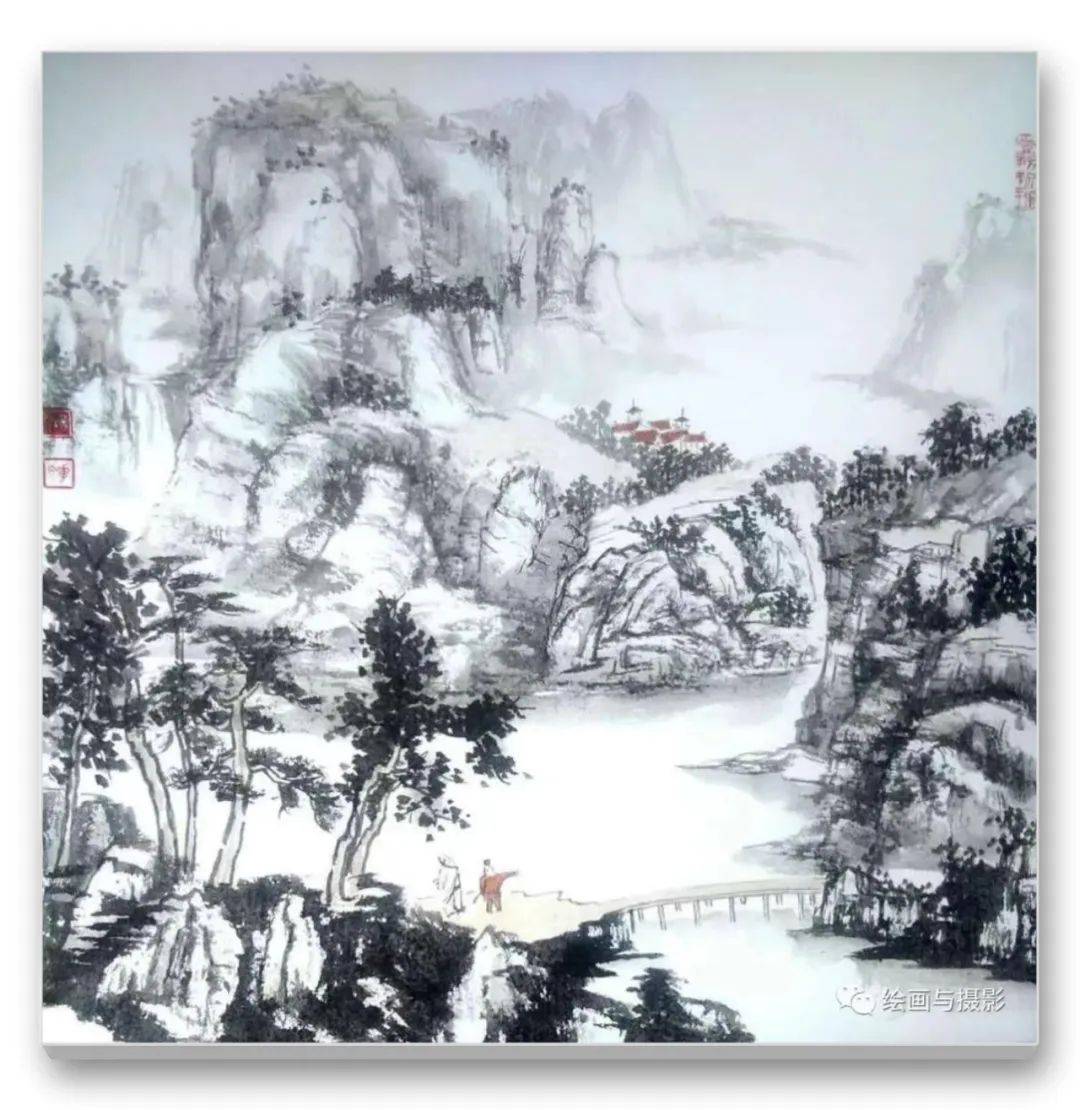

杨建华先生之绘画,主攻花鸟。在其笔下,花鸟虫鱼活灵活现,取舍有方。或概括,或夸张,尽显生命之本。兼工带写,勾花点叶,深得古人精髓。他的画作气韵生动,笔法精奇,应物象形,色彩斑斓,具有浓厚的表现性,高度的概括性,耐久的欣赏性,给人以古拙朴厚、妙韵天成的感觉。他笔下的竹子,挺拔浩瀚,数竿成林,有凌寒之姿,浩然之气,栋梁之仪。他画的鸟儿,成双成对,美丽温馨,和谐吉祥,极具象征特色。如是等等,不一而举。从中足以窥见纯净、自然、抒逸、和谐之境界。正所谓“涵之于心,练至于手”也。

王国维在《人间词话》中论及五代词人时说,“温飞卿之词,句秀也;韦端已之词,骨秀也;李重光之词,神秀也”。从杨建华先生此次精选结集的作品看,他扎扎实实地迈进在从“句秀”历“骨秀”到“神秀”的行程中,希望杨建华先生“苟日新,日日新,又日新”百尺竿头更进一步。

笔墨含真趣 书画见精神 —— 杨建华先生艺术评鉴

在中国书画艺术的长河中,能将传统精髓与时代精神熔铸一炉者,实为难得。杨建华先生便是这样一位深耕笔墨、兼擅书画的艺术家。他以书法为骨,以绘画为魂,在真草隶篆的流转中见古韵,在花鸟虫鱼的勾勒中显生机,其作品如陈年佳酿,初观见其形,再品悟其神,终觉意蕴悠长,尽显 “涵之于心,练至于手” 的艺术真谛。

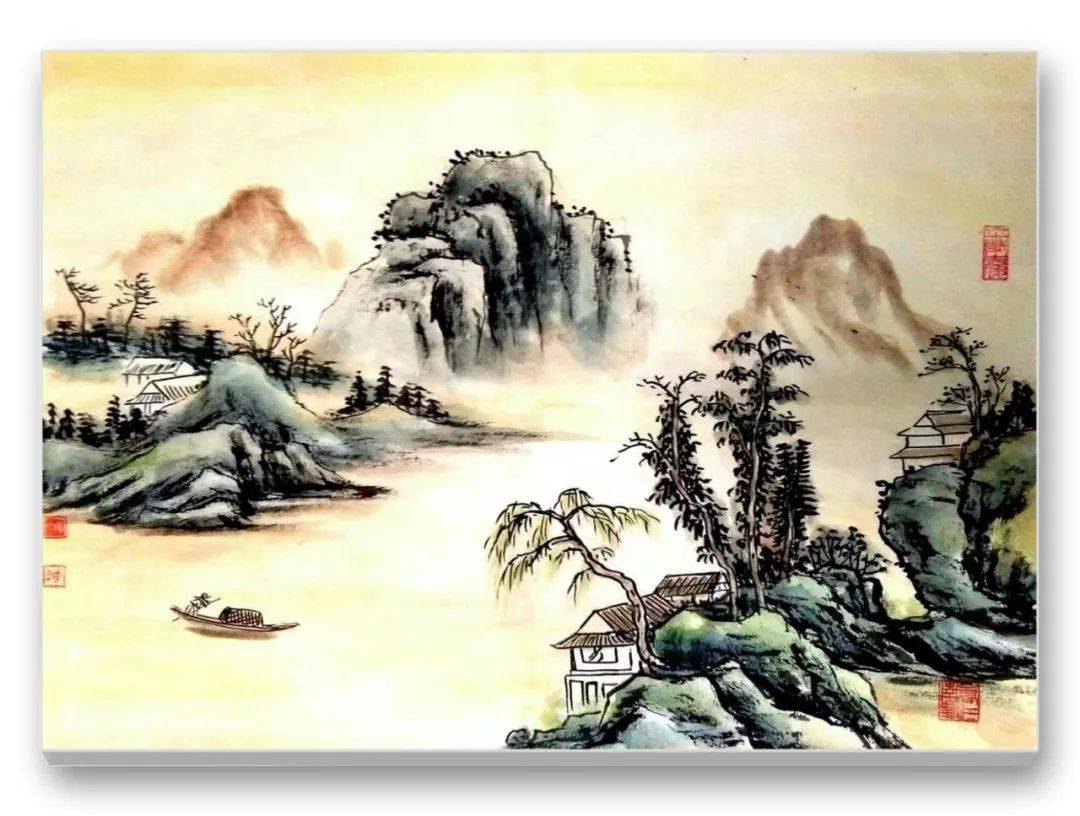

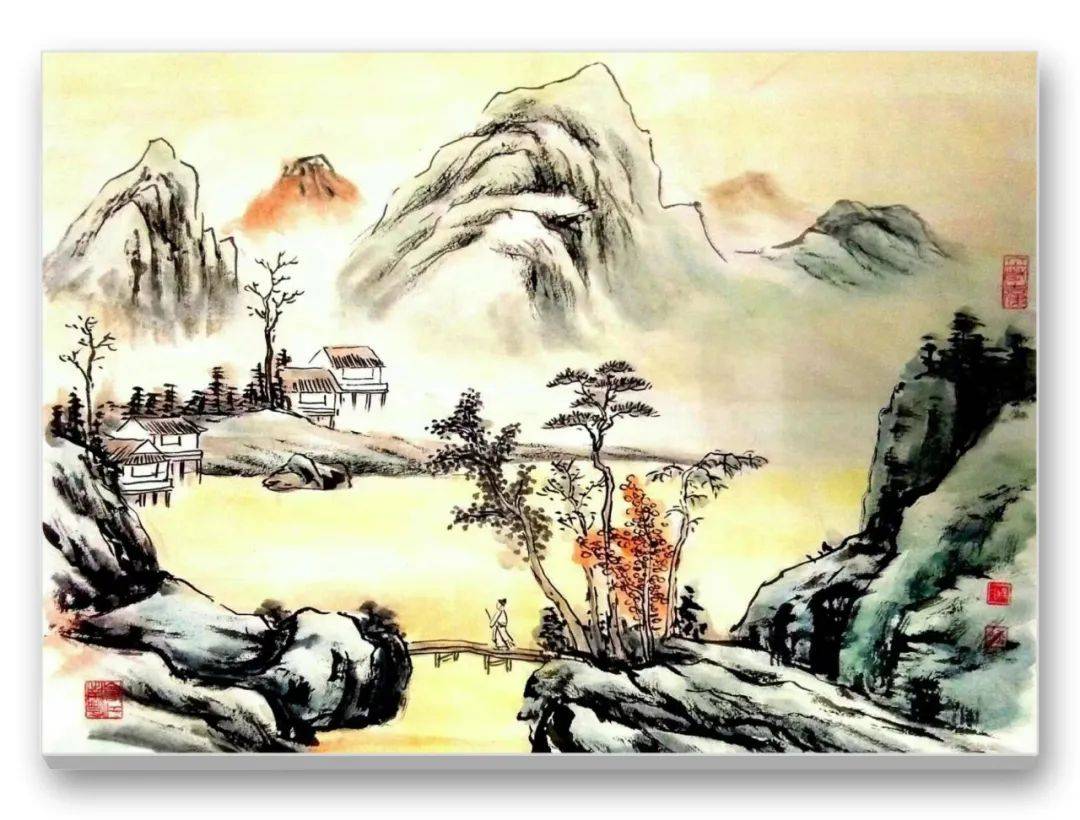

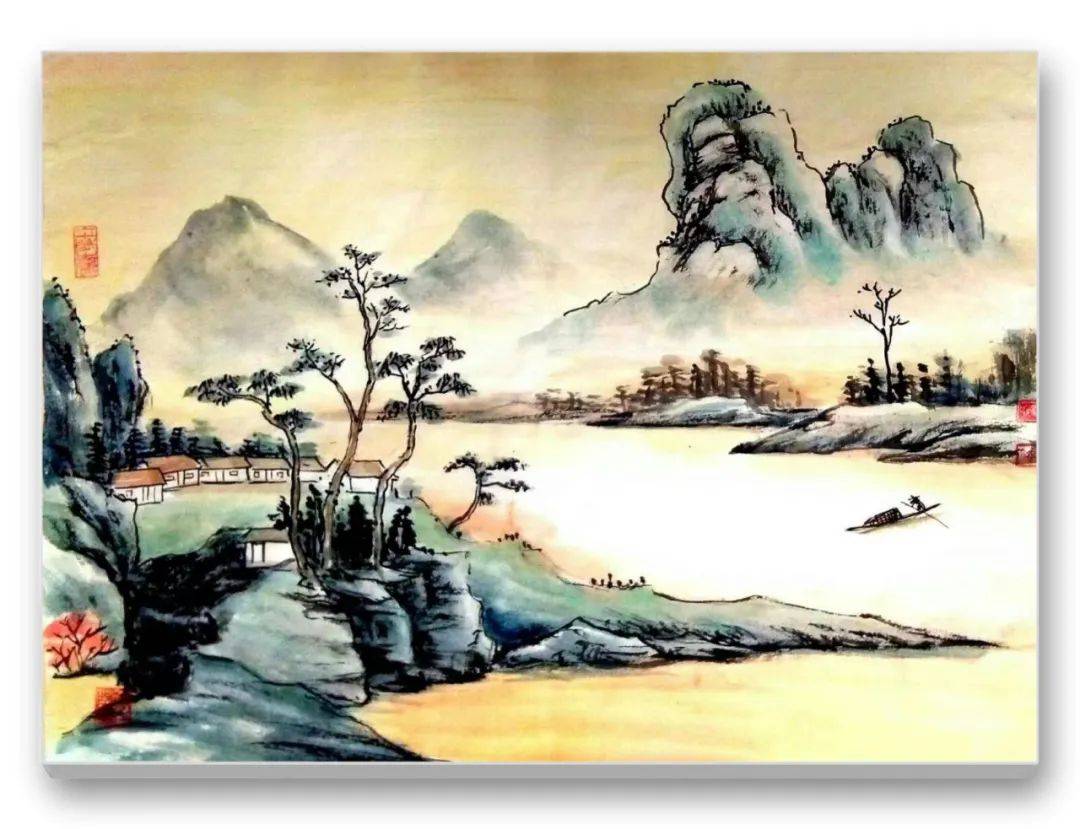

先生的绘画里面有一种美好的或者说是朦胧的追求,前面的几幅作品,那个瀑布有一点“飞流直下三千尺,疑是银河落九天”的那种气势,这种明暗的对比,我想到的远处就是这样明亮的色彩,近处就是大山的气势磅礴和开阔。

优秀的山水画往往能营造出深远的意境,让观者仿佛身临其境,感受到画家所描绘的山水世界中的宁静、壮美、神秘等氛围。如张长君先生以其宏大的气势和逼真的描绘,展现出北方山水的雄浑壮美,让观者仿佛能听到山间的风声和瀑布的轰鸣声,感受到大自然的磅礴力量。

好的山水画构图注重开合疏密的变化,使画面富有节奏感和韵律感。先生采用高远与深远相结合的构图方法,将主峰置于画面中央,左右两侧的山峦开合有致,前景的树木和巨石疏密相间,营造出一种层次丰富、气势磅礴的画面效果。

杨建华先生的花鸟画,最令人称道的是其活灵活现” 的生命感 。他深谙 “应物象形” 之道,笔下的花鸟虫鱼既能准确把握物象特征,又能超越外形束缚,直抵生命本真。或对花瓣进行概括,删繁就简中凸显形态之美;或对鸟羽进行夸张,浓墨重彩中张扬灵动之姿。这种 “取舍有方” 的艺术处理,使作品既不失自然本真,又充满艺术张力,恰如石涛所言 “搜尽奇峰打草稿”,在对自然的观察与提炼中,完成了从 “眼中之竹” 到 “胸中之竹” 再到 “手中之竹” 的升华。

其技法上“兼工带写,勾花点叶”,深得古人精髓。工笔处,线条细腻如丝,设色清丽雅致,哪怕是鸟羽的一根细绒、花瓣的一丝纹路,都刻画得一丝不苟,尽显 “穷理尽性” 的匠心;写意处,笔墨纵逸洒脱,泼墨挥毫间气脉贯通,叶片的翻转、枝干的虬曲,皆在寥寥数笔中展现得淋漓尽致,尽显 “得意忘形” 的气度。工与写的巧妙结合,使作品既有工笔的精致之美,又有写意的气韵之胜,形成了 “工而不板,写而不野” 的独特风格。

在书法方面,杨建华先生涉猎之广令人叹服,真、草、隶、篆诸体皆能娴熟驾驭。他的书法创作始终坚守“植根传统,紧随时代”的理念,取法脉络清晰——上溯秦汉魏晋的古朴神韵,下承唐宋明清的笔墨精髓,在融会贯通中形成独特风格。其中,行草书尤为擅长,以二王的灵动洒脱为根,米芾的跌宕奇崛为基,用笔方圆兼济,既见扎实功底,又显自然天趣,一笔一划间皆是匠心与性情的流露。

在精神内核上,杨建华先生的作品始终传递着 “纯净、自然、抒逸、和谐” 的境界。无论是书法中流畅自然的笔势,还是绘画中生机盎然的物象,都彰显着对纯净本真的追求;无论是行草书中的洒脱不羁,还是花鸟画中的灵动鲜活,都洋溢着抒逸自在的情怀;无论是竹子的挺拔独立,还是鸟儿的成双成对,都寄托着对和谐之美的向往。这种境界的营造,使他的作品超越了单纯的技法展示,成为观者与艺术家精神对话的桥梁。

纵观杨建华先生的艺术创作,他以书法为舟,在传统笔墨的长河中溯洄求索;以绘画为镜,映照自然生命的本真之美。其作品中,既有对秦汉魏晋风骨的传承,又有对时代精神的诠释;既有对技法精度的打磨,又有对精神高度的追求。正如古人所言 “文以载道,艺以弘德”,杨建华先生的书画艺术,不仅是视觉的盛宴,更是精神的启迪,让我们在笔墨流转间,感受到中国传统文化的永恒魅力,也看到了当代艺术家对传统的创造性传承与发展。

(文/田野)

欢迎点赞留言,喜欢老师作品随时留言联系我们。