《圈子与做自己》附记

梦 溪

仔细梳理会发现,生活中每个人的成功大多是在一个或数个“圈子”里的如鱼得水,游刃有余,反之,失败则大多数是在一个或数个“圈子”里的四处碰壁,几近边缘。人生的艰辛不易就是讲“做自己”的艰难,活着就注定了交际互动,也就天然自然地有了圈子的存在。做好自己,打理好身边的各种圈子,这便成了每个人的必需。

圈子在人们的社会生活中无处不在,有人称之为圈子文化,并补称这是中华传统文化中的一种劣质文化。其实不然,姑且将圈子定性为一种文化,但却也并非我们中华文化所独有。外国照样也是有这圈子文化的存在。美国的民主党和共和党就是两个圈子。再就是将其定性为劣质也颇有“一棍子打死”的笼统与盲目。一家好的企业也是一个圈子,然而,能为职员创收能为社会贡献,则这就是好圈子。这种圈子不但不该被诟病,而且还应该大加弘扬与普及。人活着就是做自己,如果能有幸加入到这样的圈子,该是多么令人感到幸福的事啊!

圈子是客观存在的。每个人又如何才能“做好自己”呢?

首先,必须对圈子有一个深刻具体的认识。任何圈子都不会是对某个人或某些人的量身定做,这需要每个人在对圈子认识的过程中逐步适应。圈子好比是一顿饭,你水土不服不是问题,关键是你是否有意愿适应吃这顿饭。“廉者不受嗟来之食”,我一致为这传颂了千百年的故事哀惋唏嘘,深受儒家中庸之道灌输的我们为了一个“廉”字就活活被饿死?这有违孔孟之道宣教的初衷。“良禽择木而栖”,天上飞的鸟尚且都知道筑巢宿窝是要选择最适合自己树木的。仔细分析,孔儒的中庸没有错,好像是传播弘扬的力度还尚有欠缺。都知道中华文明之所以成为地球所有古文明中唯一一个没有断代的文明是得益于中庸,回顾历史也会知道,孔府代代都有识时务者,蒙元灭金宋,满清统华夏,孔氏后人都是很早就归顺的,这种中庸是有条件的,那就是大是大非的“义”。在不危及大局观念的保身往往被称作“明哲”之举。蒙元或者满清与中原王朝的纷争只是华夏民族自己内部中的纷争,这与日俄美英等外国对中国的侵略不能等同视之。日本鬼子侵华时出现的叛徒汉奸现象只不过是被别有用心者对中庸的歪曲利用罢了。回归到上面这位“廉”者,即然命都没有了,则就永远没有了翻盘逆转的机会。这不仅让人想到余华先生《活着》里的福贵,《活着》为什么一版再版地如此畅销?我想我们每个人心里都有一个答案,一个适合自己的答案。

其次就是选择了圈子后的做自己,如何地表现自己。圈子,说白了就是一种组织,你想做好自己就必须先融入其中,得到这个圈子的认可和赏识。做到这一切最简捷的方式就是你对这个圈子无私的爱和付出,是有这样的奉献你才会得到圈子的眷顾,才能有机会做好自己。

上天对待每个人某种意义上讲都是公平的,也就是说每个人的人生都是命运的最合理安排。圈子无处不在,却并非一成不变,圈子也会因时势的变化而左右。科学的发展带来了社会生活的进步。AI等新兴产业的拥护者是一种圈子,保守传统的坚守者也有一种圈子,各执一词,各说各理。但有一件事情似乎双方已达成了共识,那就是AI永远无法全面替代人工。这并不像电灯代替蜡烛,热兵器代替冷兵器那样简单。即然这样,唯一的出路就是和谐共生。这种思想意识可以适应任何时势,就是中痛观念的一种拓展延伸。我们每个人可能在做自己的同时改变了圈子,这是好事,当发现自己不能对圈子做出有所改变时,那就需要改变思维方式,及时改变自己以适应圈子。余华先生在《活着》自序中曾感慨道,人是为了活着本身而活着,而不是为了活着之外的任何事物而活着。

圈子,我们活着每个人便都离不开圈子,我们要做自己,做好自己。

(不再彷徨,原名刘孟喜。作于2025.7.14上午)

刘般伸,特型演员,著名书法家。

有需要刘般伸先生书法作品或者莅临现场演出鼓劲加油的请联系《都市头条·济南头条》。

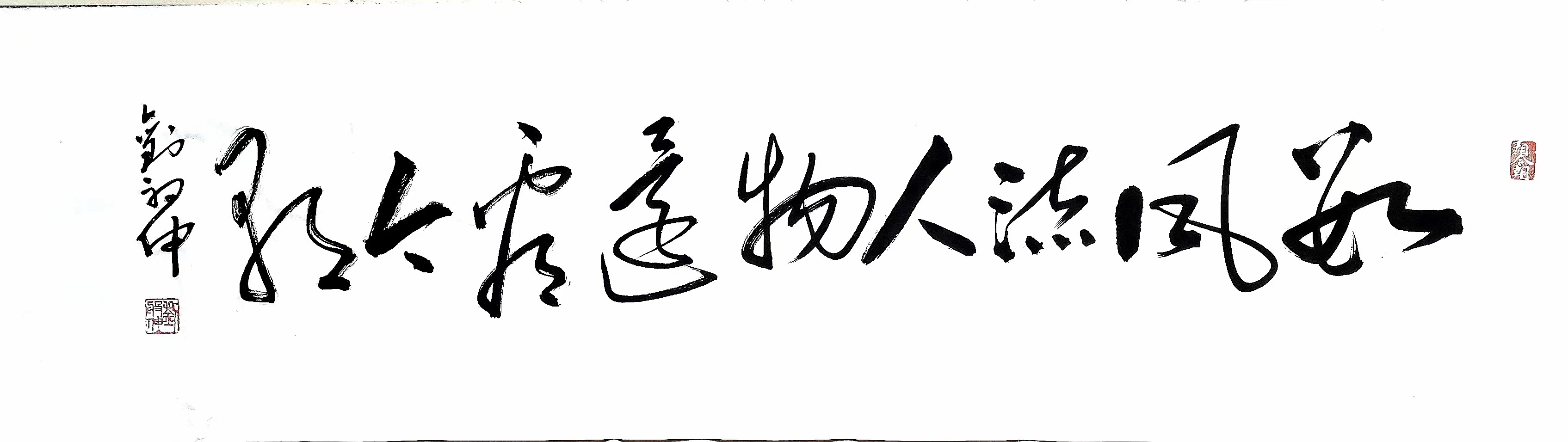

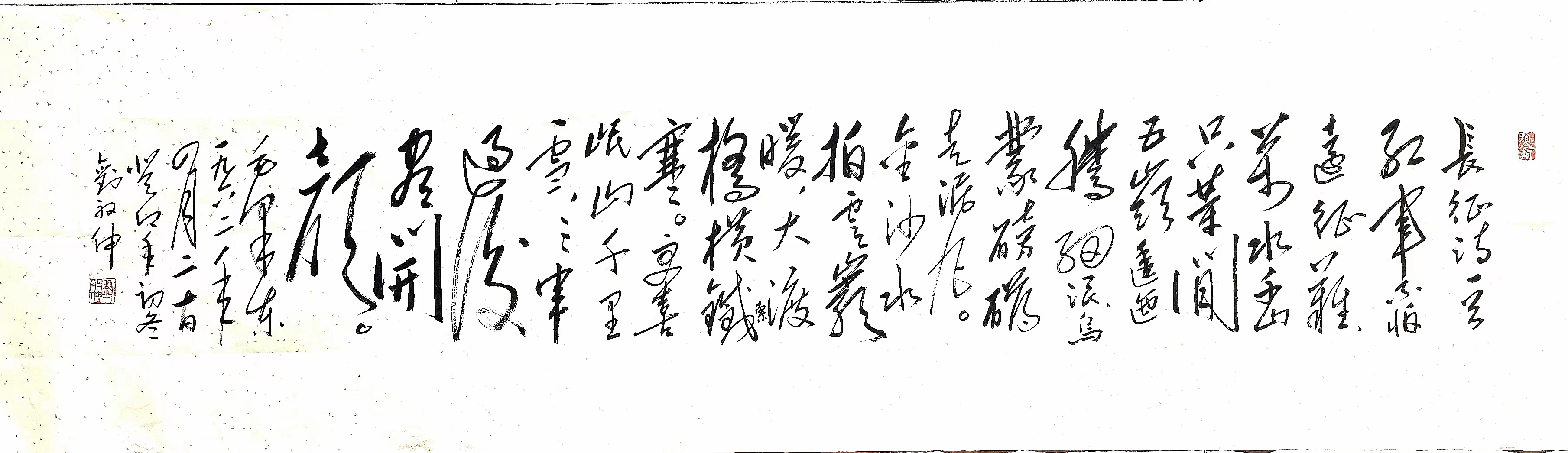

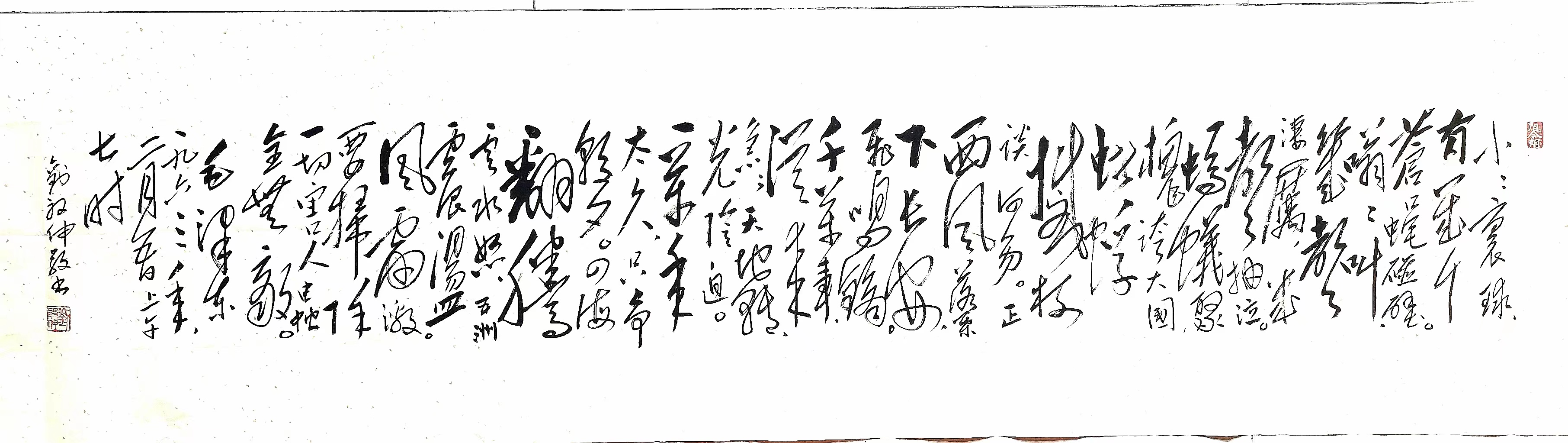

刘般伸先生毛体书法作品欣赏

艺术热线:

13325115197

史志年鉴、族谱家史、

各种画册、国内单书号、丛书号、

电子音像号、高校老师、中小学教师、

医护、事业单位晋级

策展、推介、评论、代理、销售、

图书、画册、编辑、出版