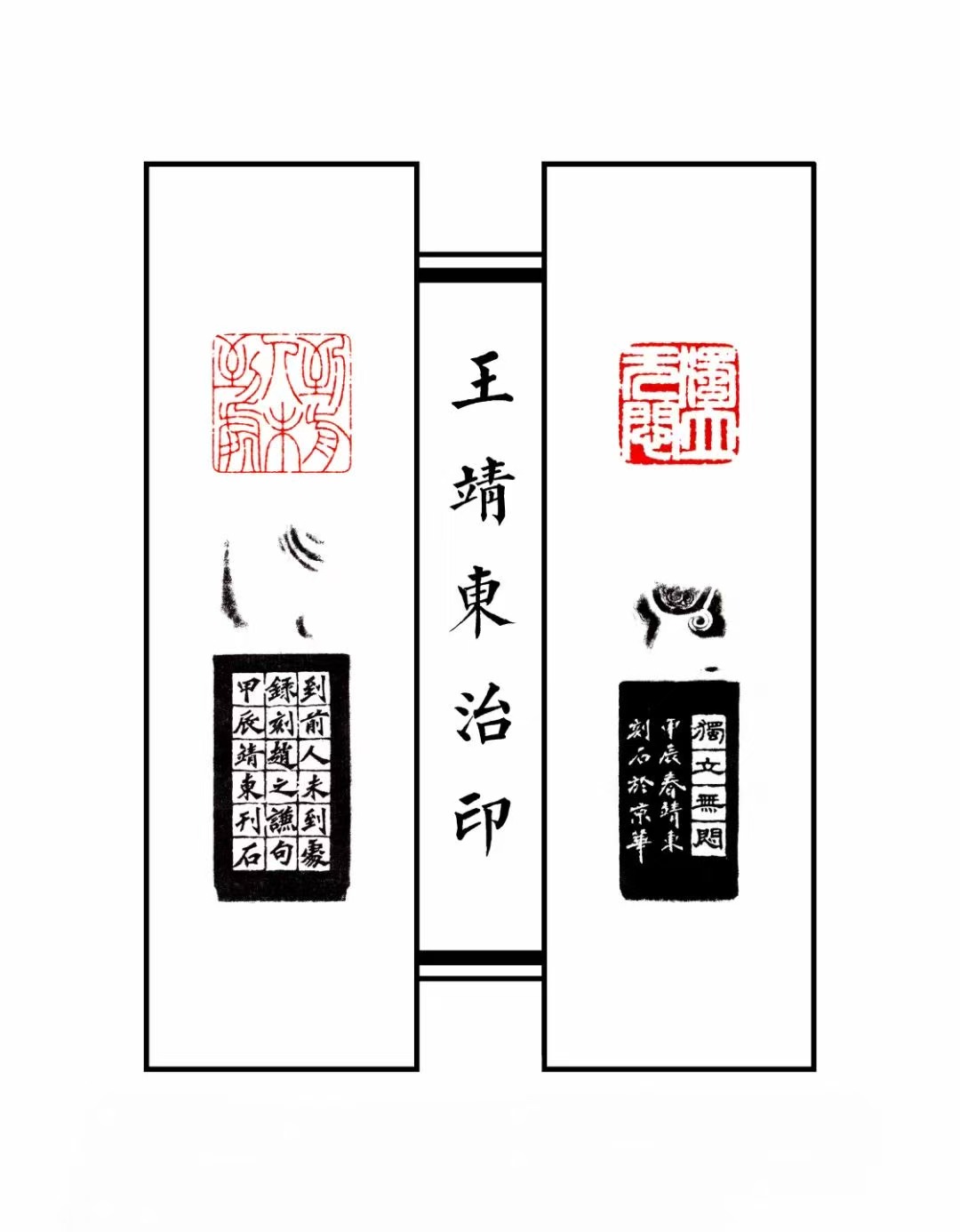

篆刻与书法,作为中国传统文化中的两颗璀璨明珠,既各自独立成章,又相互交融渗透。当代著名篆刻家、中国书法家协会会员王靖东先生,以其深厚的艺术造诣和独到的行业见解,深刻揭示了篆刻与书法之间不可分割的艺术联系。本文将从技法传承、审美追求、文化内涵以及创新发展等多个维度,深入探讨王靖东先生对篆刻与书法艺术联系的独到理解。

一、技法传承:刀笔同源,技法互鉴

(一)刀法与笔法的内在统一

王靖东先生常言:“篆刻是立体的书法,刀法是对笔法的再造。”这一观点深刻揭示了篆刻与书法在技法层面的内在联系。书法以笔为工具,通过提按、转折、轻重等变化,在平面上留下富有韵律的线条;而篆刻则以刀为媒介,通过冲刀、切刀等技法,在石面上雕刻出具有立体感的文字。尽管工具与载体不同,但两者在追求线条质量、表达笔意方面却有着异曲同工之妙。

王靖东先生独创的“笔意刀踪”训练法,便是这一理念的具体实践。他要求学员先以毛笔在宣纸上书写《峄山碑》等经典碑帖,感受笔画的起承转合与力度的变化;随后,再以刻刀在石上复现这些笔触,体会刀与石碰撞时产生的独特韵味。他特别强调“逆锋起笔”的转化:“纸上逆锋是藏头护尾,石上逆锋则是刀刃与石面的摩擦生韵。”这种训练方法不仅帮助学员掌握了篆刻的基本技法,更使他们深刻理解了书法与篆刻在技法上的相通之处。

(二)篆法与书法的相互借鉴

篆刻与书法在篆法上的相互借鉴,也是两者技法联系的重要体现。篆书作为篆刻的主要书体,其线条的圆润流畅、结构的对称均衡,为篆刻提供了丰富的造型元素。而书法家在创作篆书作品时,也常常借鉴篆刻中的刀法技巧,使作品更具金石气息。

王靖东先生在篆刻创作中,对篆法有着深入的研究和独到的运用。他广泛涉猎秦汉印风与明清流派技法,兼采吴昌硕、齐白石等近代名家笔意,形成了自己独特的篆法风格。他的篆刻作品线条方圆相济、古拙而生动,章法布局疏密有致、神气盎然,充分展现了篆法与书法在技法上的相互借鉴与融合。

例如,在创作“清风摇翠”印时,王靖东先生借鉴了明清皖派篆刻的流畅线条与疏密有致的章法布局,同时融入了自己对篆法的独特理解。他通过并笔手法强化视觉张力,使印面在稳重中透露出一种灵动与神气。这种对篆法的精妙运用,不仅提升了篆刻作品的艺术价值,也体现了篆刻与书法在技法上的紧密联系。

二、审美追求:意境相通,气韵生动

(一)意境的营造与表达

篆刻与书法在审美追求上,都注重意境的营造与表达。书法通过笔墨的浓淡干湿、线条的粗细曲直,营造出一种独特的艺术氛围;而篆刻则通过刀法的轻重缓急、章法的疏密虚实,表达出深邃的思想情感。

王靖东先生在篆刻创作中,非常注重意境的营造与表达。他善于从传统文化、历史典故、自然景观等中汲取灵感,创作出具有深刻内涵和独特韵味的篆刻作品。例如,他的“红色叙事印谱”系列,将党史融入方寸之间,通过阴刻与阳刻的交织、边款的刻录等手法,形成了“印面—边款—历史”的三维叙事,使观者在欣赏作品的同时,能够感受到历史的厚重与文化的传承。

在“遵义会议”印中,王靖东先生以阴刻与阳刻交织表现转折意义:阴刻部分如深邃隧道,象征着革命道路的艰难与曲折;阳刻部分似光明出口,寓意着革命事业的希望与未来。边款刻录会议决议要点,进一步丰富了作品的艺术层次和历史内涵。这种对意境的精妙营造与表达,充分展现了篆刻与书法在审美追求上的相通之处。

(二)气韵的生动与和谐

气韵生动是中国传统艺术的重要审美标准之一,篆刻与书法也不例外。书法通过笔墨的挥洒自如、线条的流畅连贯,展现出一种生动活泼的气韵;而篆刻则通过刀法的刚柔相济、章法的错落有致,营造出一种和谐统一的气韵。

王靖东先生的篆刻作品,以其独特的气韵生动而著称。他的作品线条古拙而生动,仿佛蕴含着千钧之力;章法布局疏密有致、神气盎然,在平正中若有几许淡逸。例如,在创作“乐此不疲”印时,他以冲刀刻出流畅线条,展现文人篆刻的洒脱;同时,通过巧妙的章法布局,使印面在稳重中透露出一种灵动与神气。这种对气韵的生动把握与和谐统一,使他的作品具有了更高的艺术价值和审美价值。

三、文化内涵:文脉相承,精神共鸣

(一)文化基因的传承与弘扬

篆刻与书法作为中国传统文化的重要组成部分,都承载着深厚的文化底蕴和民族情感。书法以汉字为载体,通过笔墨的挥洒表达对美的追求和对传统文化的敬畏;而篆刻则以印章为形式,通过刀与石的碰撞传承和弘扬中华文化。

王靖东先生深知篆刻与书法在文化内涵上的紧密联系。他广泛涉猎文学、历史、哲学等领域的知识,丰富自己的文化底蕴;同时,他将个人情感、思想和对传统文化的理解融入篆刻创作中,使作品具有独特的韵味和深邃的内涵。例如,王靖东先生的“二十四节气印屏”系列,严格遵循《月令七十二候集解》的物候规律,通过印章的布局、线条和文字,展现了二十四节气的独特韵味和自然之美。每一方印章都仿佛是一幅生动的自然画卷,让观者在欣赏作品的同时,能够感受到大自然的神奇和生命的律动。

这种对文化基因的传承与弘扬,不仅体现了王靖东先生对传统文化的深厚情感,也展现了篆刻与书法在文化内涵上的紧密联系。他的作品通过篆刻艺术这一载体,将传统文化中的精髓和美感传递给观众,增强了人们对传统文化的认同感和自豪感。

(二)精神共鸣的激发与传递

篆刻与书法在精神层面的共鸣与传递,也是两者文化内涵联系的重要体现。书法通过笔墨的挥洒表达作者的情感与思想;而篆刻则通过刀与石的碰撞传递作者的精神与追求。两者都追求一种超越物质层面的精神享受和心灵慰藉。

王靖东先生的篆刻作品,以其独特的精神内涵和艺术魅力,激发了观众的精神共鸣。他的作品不仅展现了篆刻艺术的独特韵味和审美价值,更传递了一种对传统文化的热爱与敬畏、对美好生活的向往与追求。例如,在创作“家和万事兴”印时,他以温润的线条和和谐的章法布局,表达了家庭和睦、万事兴旺的美好祝愿。这方印章虽然线条歪斜却充满温情,让观者在欣赏作品的同时,能够感受到一种心灵的慰藉和精神的共鸣。

四、创新发展:守正创新,与时俱进

(一)技法的创新与融合

在创新发展的道路上,王靖东先生始终坚守传统精髓,同时勇于探索新的艺术表现形式和技法。他广泛涉猎秦汉以来的诸家篆刻艺术,汲取前人精华;同时结合现代审美观念和技术手段,不断探索新的艺术表现形式和技法。

例如,他独创的“残破十二法”,包括“冰裂”“云散”“风蚀”等技法,在“抗战记忆”印谱中,通过刻意保留的刀痕再现了炮火轰击下的城墙肌理。这种技法的创新与融合,不仅丰富了篆刻艺术的表现手法和艺术内涵,也体现了篆刻与书法在创新发展上的紧密联系。书法中的破墨、泼墨等技法,同样是对传统技法的创新与发展;而篆刻中的残破技法,则是对书法技法的借鉴与融合。

(二)材料的拓展与应用

随着科技的发展和社会的进步,篆刻与书法在材料应用方面也呈现出多元化的趋势。王靖东先生积极寻求篆刻艺术与新材料、新技术的结合点,不断拓展篆刻艺术的创作领域和表现形式。

王靖东先生正在试验的“纳米篆刻”技术,能在陶瓷、玻璃等新材料上实现0.01毫米级的精细雕刻。其“星空”系列作品,通过特殊釉料在陶瓷印面形成星云效果,朱文线条如流星划过,开创了篆刻的视觉新维度。这种对新材料的拓展与应用,不仅丰富了篆刻艺术的创作手段和表现形式,也体现了篆刻与书法在创新发展上的与时俱进。书法创作中同样存在着对新材料的探索与应用,如使用不同材质的纸张、墨汁等,以丰富作品的艺术效果和表现力。

(三)跨界融合与多元发展

在全球化背景下,篆刻与书法作为中国传统文化的代表,正面临着前所未有的发展机遇和挑战。王靖东先生积极推动篆刻艺术与其他艺术形式的跨界融合与多元发展,以提升篆刻艺术在现代社会中的影响力和传播力。

王靖东先生联合中央美术学院团队开发的“数字篆灵”项目,运用AI算法将汉印的雄浑、元押的率真等风格特征转化为可视化数据流。在威尼斯双年展中国馆,其创作的《篆魂》数字艺术装置,通过脑机接口技术让观众“以意念刻印”,该作品被大英博物馆纳入“21世纪中国艺术”专题收藏。此外,王靖东先生还主导设计的“印信中国”文化IP矩阵,以汉代将军印为原型设计虚拟代言人“印小仙”,其表情包下载量超一千万次;在迪拜世博会中国馆打造“未来印坊”,运用全息投影技术复现《宣和印谱》中的印章盛景。这些跨界融合与多元发展的实践,不仅提升了篆刻艺术在现代社会中的影响力和传播力,也体现了篆刻与书法在创新发展上的紧密联系和相互促进。