明清时期永宁县城的胡同

(一)

张泽武

永宁县城为千年古城,唐宋以来为永宁县治所在地,有1600多年建城史,世称“书城”。永宁县城文化底蕴深厚,历史遗存众多。自古以来,有许多名门望族迁居于此,聚族而居,繁衍生息,在此留下了许多大宅院,以及与姓氏有关的地名。

二十多年来,我做了初步调查,在采访张氏文化的同时,对永宁县城与姓氏有关的地名,也做了初步探讨分析,归纳整理于后,由于年代久远,多种说法并存,请知情者补充完善;若有不当之处,敬批评指正!

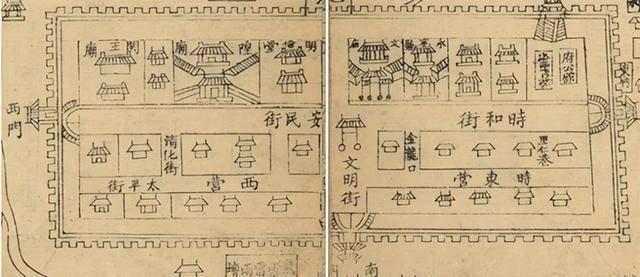

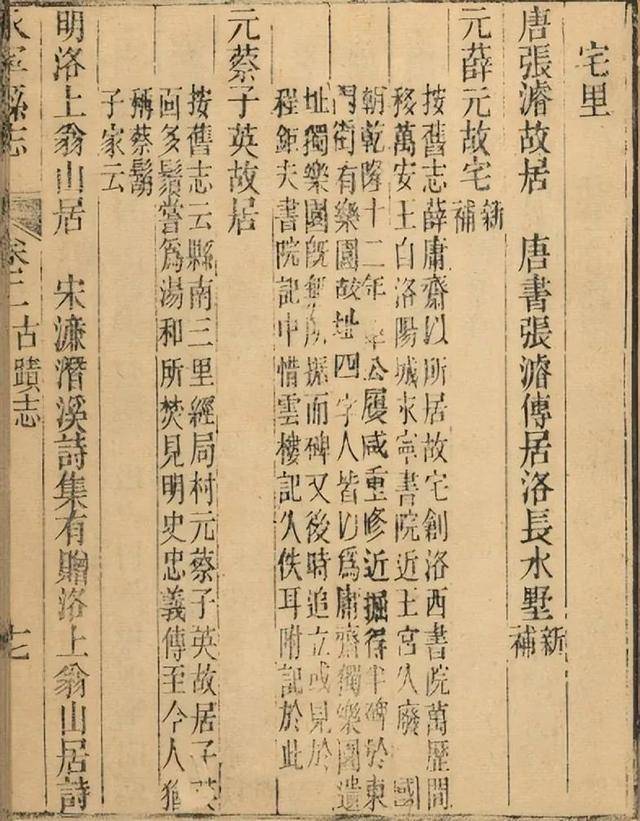

清乾隆五十五年永宁县城图

【街】:本义指较为通达的道路,特指城邑中宽阔的道路,又泛指道路,后转指集市。街两边构成一个“行”字,“行”的古字形像四通八达的道路,在这里作形旁,表示“街”的本义与道路有关。

街一般指两旁有房屋、商店的比较宽阔的道路。 “街”是城中大路的通称。汉以后,“街”一直作为城中大道的通称,并用于道路名。由于街道两旁大多设有集市,因此“街”也径称集市。

【道】:道路;通道。两辆马车能并排通行的叫“道”。

【路】:基本字义为道,往来通行的地方。在古代,三辆马车能并排通行的叫“路”。

【巷】:最早见于战国文字。居民区中狭窄的小道叫“巷”。本义就是指小巷,古代也特指宫廷中的小道,一般泛指狭长的小街道,有时也泛指州闾。现代汉语中,矿山所用的小隧道也称为“巷道”。北方的小巷也叫“胡同”。

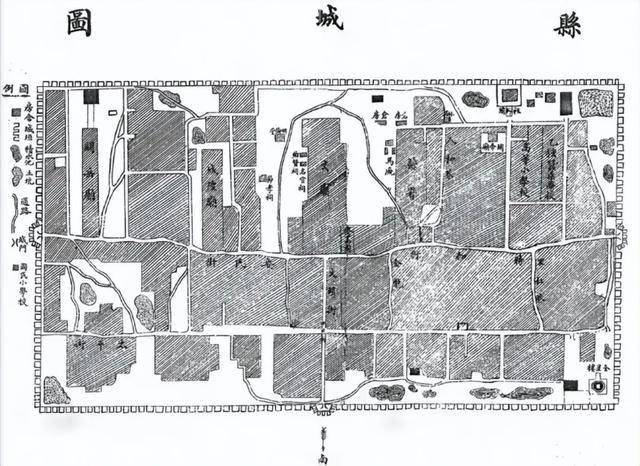

清康熙三十一年《永宁县志》县治图

现将永宁县城以道、巷、胡同命名的地名,整理于后。

以道命名的有:东后马道,西后马道,南后马道和北后马道。俗称后马道。

以巷命名的有:书院巷、真武巷、义和巷、仁和巷、里(礼)仁巷、金龙巷、中正巷等。

以胡同命名的有:南会馆胡同、戏院胡同、招待所胡同、油坊胡同和邮电胡同等。

以姓氏命名的胡同有:黄家胡同、贺家胡同、王家胡同(2条)、梅家胡同、焦家胡同(2条)、张家胡同、吴家胡同和金家胡同等。

在永宁县城东门外东西大路北侧,有一条以姓氏命名的胡同,那就是王家胡同。

1.王家胡同:在永宁县城东门外礼水涧河(今东关窑涧河)东岸大路北侧。明代中期,王氏家族先祖王自成自山后大村迁居永宁县城涧河东岸居住。王自成传二子王文吉、文静兄弟二人,其后裔聚族而居,繁衍生息,世居于此,故名“王家胡同”。

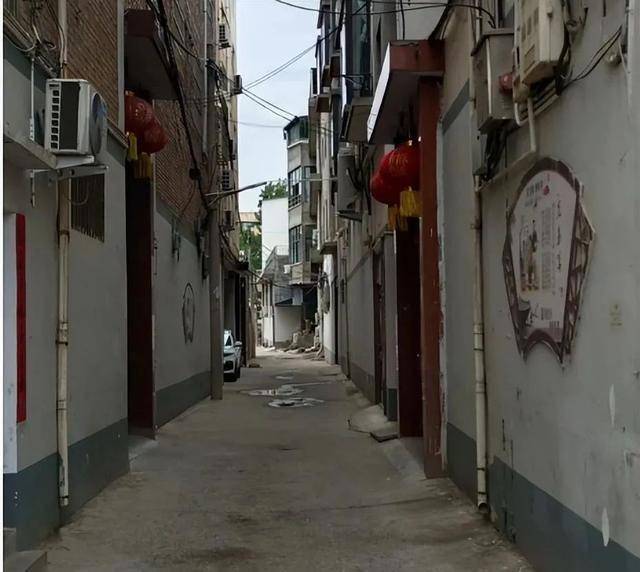

王家胡同

王家胡同南口有一座石牌坊,应为“儒童王籍妻李氏坊”。

民国六年洛宁县城图

在永宁县城东门内大街以北,自东向西依次排列的胡同有:

2. 【东马道】:在永宁县东城门内。即东门内马道,称为“东马道”。今称“寨墙路”。 东马道也称为“后马道”。

【后马道】:城墙内四周均有后马道。东城墙内的马道,称为东马道。西城墙内的马道,称为西马道。南城墙内的马道,称为南马道。北城墙内的马道,称为北马道。

古城墙马道

马道,指建于城台内侧的漫坡道,一般为左右对称。坡道表面为陡砖砌法,利用砖的棱面形成涩脚,俗称“礓”,便于马匹、车辆上下。

马道是骑马上城的通道,主要功能是运兵、粮草和武器。马道紧贴城墙(城楼)向上,呈15-30坡度通达墙顶。马道往往两条相对,形为“八”或倒“八”字,宽约数米,青砖铺砌,外侧设女墙。

3.【黄家胡同】:今称义和巷。在永宁县东城门内时和街北侧。即今洛宁县老城东大街北侧东城小学东侧。官庄黄氏家族聚族而居,繁衍生息于此,故名“黄家胡同”。

黄家胡同

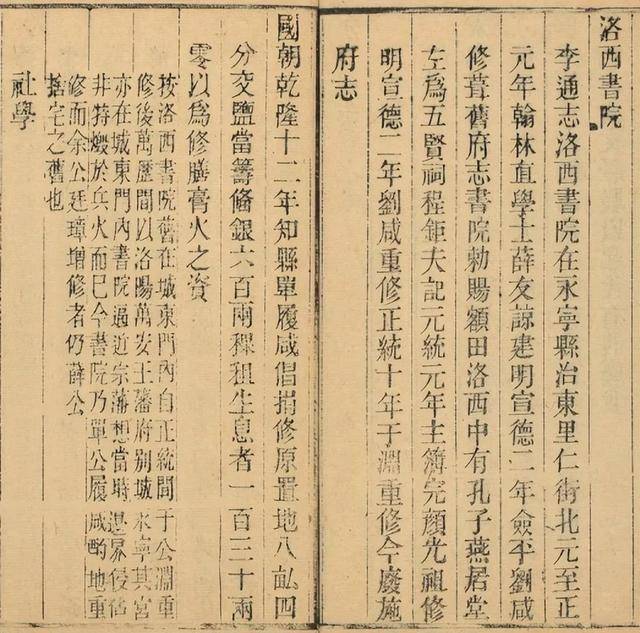

4.【书院巷】:在东大街时和街洛西书院东侧。元朝时期翰林直学士薛友谅在此兴学办教,修建洛西书院,故名。旧址在今东城小学东侧。解放后该小巷被占用。

书院胡同东为明万安王府。清代为府公馆。

书院胡同西侧有薛玄故宅、独乐园、洛西书院。

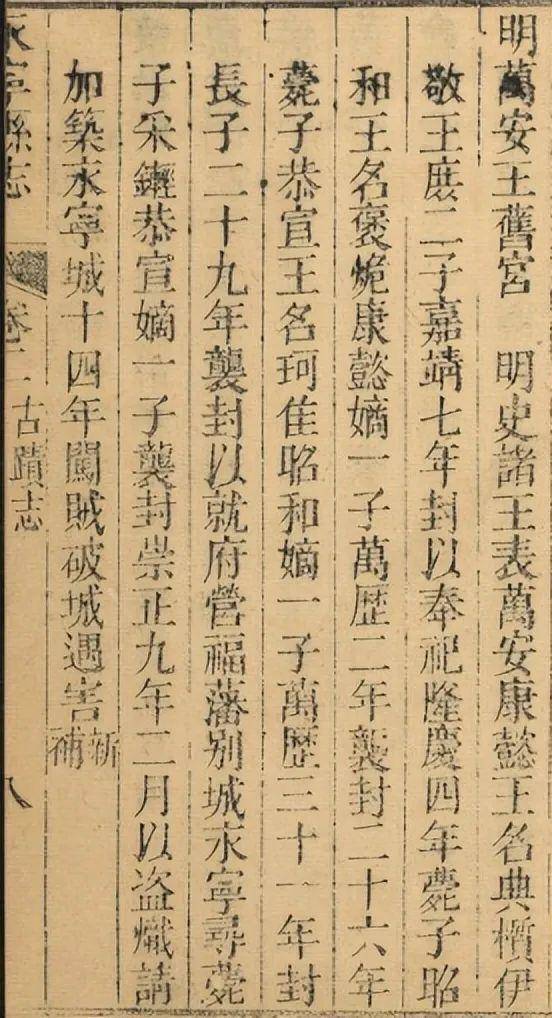

明万安王宫

万安王旧宫在永宁县城东门里,东大街路北东北隅。万安王朱采鑋,明太祖伊王朱㰘之九世孙。万历二十九年(1595年),其父朱珂佳袭封万安王,府在洛阳。后福王朱常洵封于洛阳,营建福王府,万安王府别城永宁。朱珂佳去世后朱采鑋袭封。崇祯九年(1636年),请加固永宁城,崇祯十三年(1640年),李自成义军破城时遇害,万安王宫被焚。

元朝时期,薛玄(清康熙以后为避康熙皇帝名讳,薛玄改为薛元。)薛友谅在此舍宅捐资兴建洛西书院,故名“书院胡同”。民国时期称为“小胡同”。解放后,该胡同被居民建房侵占,今无。

元朝至正九年翰林院直学士薛友谅建洛西书院。勅赐额曰:“洛西书院”。程钜夫撰有《洛西书院记》。

“独乐园”: 薛玄所建,在东门内薛玄故宅。清乾隆十二年,永宁县知县单履咸重修薛玄故宅,在东门街得一半截古碑,上书:“乐园故址”四字,人皆以为薛玄独乐园遗址。

洛西书院

洛西书院位于县城东北隅,万安王旧宫西。民国六年《洛宁县志》学务载:元至元元年(1335年),邑人薛公友谅捐宅而建,敕赐额曰“洛西书院”。明末,李自成义军破城,书院被毁。清乾隆十二年(1747年),知县单履咸倡捐修复。

5. 【真武巷】:原名义和巷,在洛西书院西。今称担水堂胡同。

真武庙

在时和街北,倚城起台,庙内供奉真武大帝,故名“真武庙”,后称“祖师阁”。真武巷以巷北有真武庙而得名。该胡同西侧有古井,城内居民生活用水取用于此,居民在此担水饮用,故名“担水堂胡同”。小街自时和街之东折而北之小巷。

真武巷中段有一座石牌坊为“张辂妻田氏节孝石坊”。

据民国六年《洛宁县志》卷二 “建置 坊表” 记载:“张辂妻田氏节孝石坊,在城内东北隅,嘉庆二年建。”1964年张辂妻田氏节孝石坊被拆毁。

张辂妻田氏年二十余夫故,孝敬婆母,坚守节操。嘉庆二年(1797年)旌表建坊。

真武庙位于原永宁县城东北隅义和巷北端,北依城墙起台建阁。修建时间,大约在元末明初。

真武庙,也称“祖师阁”。 真武大帝被民间称为“祖师爷”。 真武庙是一座供奉真武大帝(祖师爷)的阁楼式建筑,因此真武庙又称为“祖师阁”。

真武庙

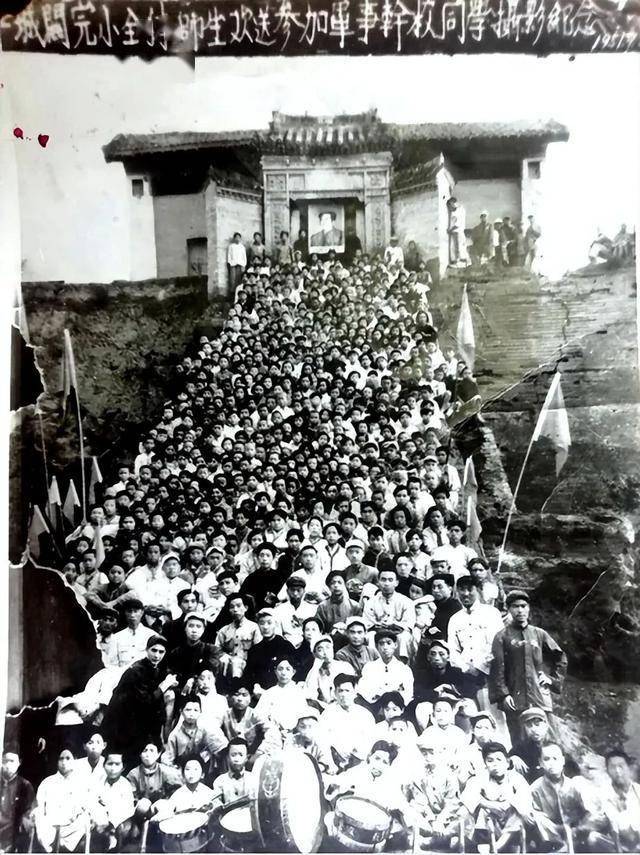

今崇文中学的西北边,原来有一座立方体高台。台的高度,与城墙的高度相等,约为两丈五尺。台的东、南、西三面都用砖裱,北面连接着城墙。南面登高台阶用条石砌成,共72级。台阶两边有矮墙保护。台阶中段有一平台。

台阶的高端,建有阁门楼。阁门楼两边有护墙。阁门楼内为平台,平台上建阁房。阁房分为南、北两部分,南边是献厅,为卷棚式建筑,北边是正殿。献厅和正殿均为面阔三间,砖木结构。正殿南与献厅北的滴水之间有一段狭长空间,树有几块石碑。献厅俗称“卷棚”,是民众献祭的地方。

真武庙正殿内供奉的是“真武大帝”神位。真武大帝也就是玄武大帝。他在道教中地位显赫,是玉京尊神,民间也称为荡魔天尊、祖师。在明代以前的道教神仙谱系中,真武大帝是玉皇大帝的护卫神,镇守北天门;而在明代,对真武大帝的信奉达到鼎盛,他被视为明朝的镇邦护国之神、降妖伏魔之神。 “祖师爷”,是道教奉祀的“真武帝君”,俗称“祖师爷”。明朝以后,民间广为信仰,影响极大,被尊为“华夏守护神”。

民国六年《洛宁县志》载:“真武庙在人和巷北倚城起台。万历三年(1575年)知县秦绅重修。乾隆二十九年(1764年),知县金兆琦重修”。县志所载“真武庙”的位置,就是“祖师阁”所在的位置。县城东北隅高台只此一处。“真武庙”就是祖师阁。

清朝同治年间捻军破城,祖师阁曾经成为附近民众的避难所。民国时期,曾在祖师阁办过“民众教育馆”。人民公社时期,祖师阁曾做过东关大队部。

1970年,城关公社建机械厂缺乏木料,将祖师阁的阁房拆毁。阁房的木架被用作厂房的木料,高台也逐渐夷为平地。

1951年,城关完小欢送参加军事干校的同学,师生曾在祖师阁台阶上照像,像片上显现祖师阁的阁门,成了历史的见证。

真武巷北有铁关庙,即关帝庙。

铁关庙。位于永宁县城东北隅真武庙台阶前左侧,俗称“铁关爷庙”。庙内敬奉关公,原有铁铸关帝爷像一尊,故称“铁关庙”。1952年铁像被移至东关小学校院内西侧,后被毁。铁关庙被当作小学教室。

作者简介:张泽武,洛宁县陈吴乡新寨村人,2003年,发起并成功组织成立了洛宁县姓氏文化研究会,担任常务副会长兼秘书长一职,2006年参与组织筹备成立洛阳市姓氏文化研究会,任副秘书长。2017年被推举为洛宁县姓氏文化研究会会长。2024年8月再次当选为洛宁县姓氏文化研究会会长。