精华热点

精华热点 山东淄博瓷厂

——新中国陶瓷艺术的摇篮

(淄博古陶瓷研究文章之十五)

文/图 魏传来

在山东省淄博市淄川城区西南部八公里,昆仑山东麓、孝妇河西岸的昆仑镇北郊,曾有一处存续达45年之久、在山东乃至中国陶瓷界享有盛誉、在山东近代陶瓷发展史上创立赫赫功绩的大型国营日用陶瓷出口骨干企业——山东淄博瓷厂。

山东淄博瓷厂东大门

淄博瓷厂是新中国建国初期,利用国营山东窑业厂(即山东耐火材料厂)闲置电瓷设备与淄博昆仑硫磺厂厂地及建筑物,经山东省工业厅批准,淄博市投巨资建立的山东第一个日用细瓷专厂。1954年8月开工建设。始称淄博瓷窑厂。1962年5月,将淄博卫生瓷厂、博山陶瓷厂细瓷车间、淄博电瓷厂并入该厂。1957年2月更名为山东淄博瓷厂。建厂以来,逐步以其先进的设施、完备的工艺流程、良好的企业形象和优雅的生产环境吸引了许多身怀绝技的陶瓷工艺高手,大批陶瓷人才在这里得到了施展才华的机会,孕育繁衍出了无数陶瓷工业传奇。正如曾在淄博瓷厂工作过的原中共淄博市委书记杜祥荣所说:当时的淄博瓷厂,就像我们现在的深圳,是各种人才技术,各种资源设备,各种

淄博瓷厂职工徽章

淄博瓷厂人凭着对祖国、对陶瓷的无限忠诚和热爱,演绎出了一个又一个经典的瞬间,为山东陶瓷史写下了光辉灿烂的篇章。她的全部生产经营活动,都是山东乃至中国陶瓷历史进程中珍贵的片段和精彩的剪影,是需要珍藏和认真总结的。

辉煌的历程

淄博瓷厂于1955年4月建成投产,当时全部投资31.44万元。有职工165人,方窑2座。主要产品为5寸普瓷碗,另有少量盘、杯、茶具和电用绝缘子“296”瓷柱等,年产量132万件。同年,日用细瓷产品打入国际市场,当年生产苏式碗23.5万件出口苏联,系山东日用细瓷第一次出口。60年代,平均每年出口716.9万件。进入70年代,该厂加强试验研究机构,重视新产品

作者访问原山东省陶瓷公司党委副书记,淄博瓷厂党委书记邵仁奎先生(左)

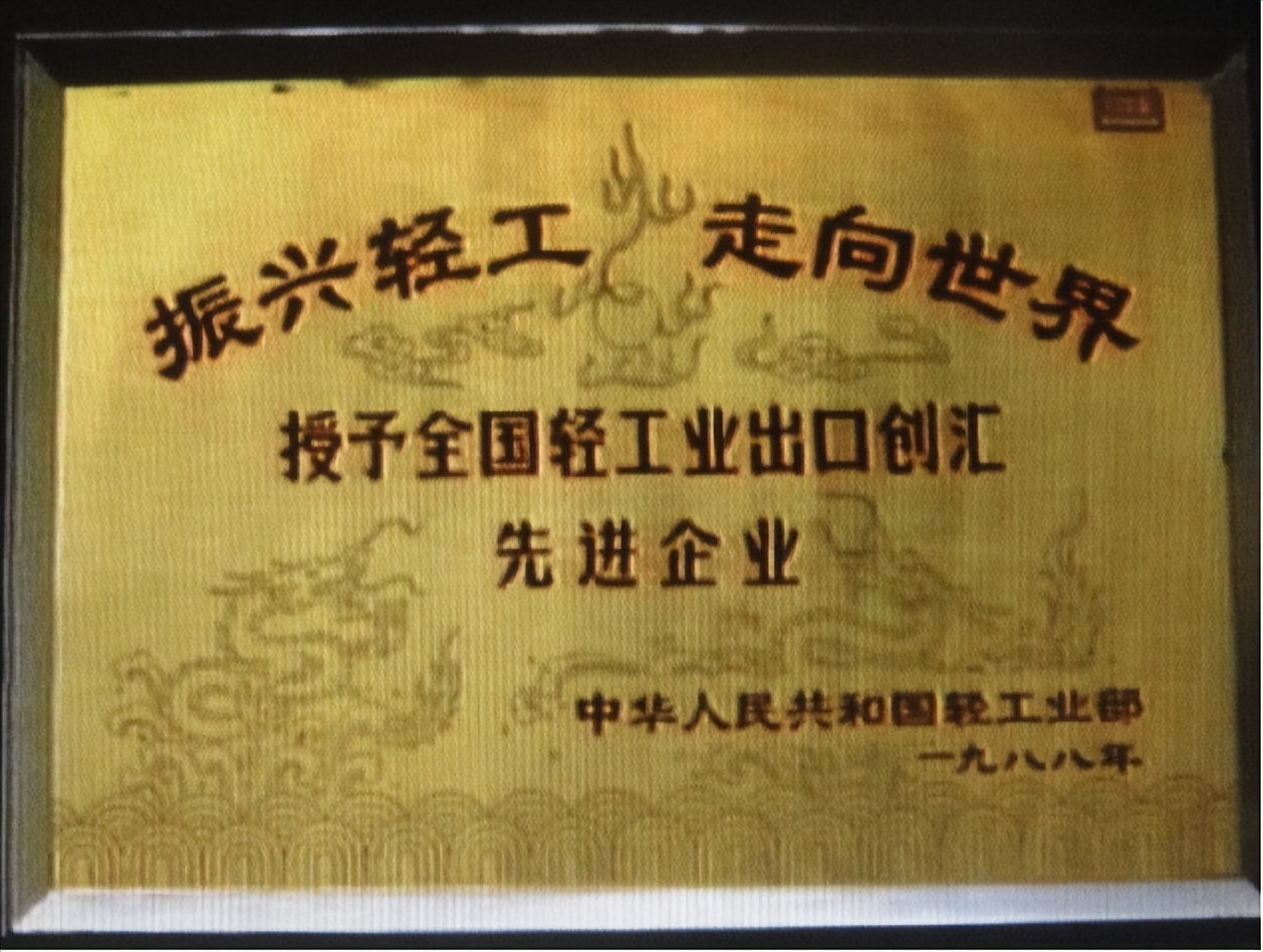

淄博瓷厂的荣誉之一

与原淄博瓷厂老同志座談.左起 财务科长范喜庆 54年入厂老职工陈德英 副厂长徐振华 车间主任徐德荣.

淄博瓷厂拥有自营出口权,产品畅销美国、加拿大、澳大利亚、香港及欧洲50多个国家和地区,年创汇500多万美元。1977年以来,该厂曾荣获全国外商投资“双优”(出口创汇创优,税前利润创优)企业、轻工业部出口创汇先进单位、山东省大庆式企业等荣誉称号。

淄博瓷厂系国营大型(二)类企业,中国出口陶瓷骨干企业。曾经是行政正县级单位级别。经历了市属-省属-市属-区属的过程。

淄博瓷厂曾长期作为淄博市对外窗口单位,接待过不少党和国家领导人及大批外国客人。

1993年,淄博瓷厂有职工2932人,其中工程技术人员64人。固定资产原值5185万元,拥有原料加工设备267台,成型设备145台,烧成隧道窑7条,烤花辊道窑3条。日用陶瓷年生产能力5212万件,实际完成3052万件,其中出口1821万件。产值4250万元,创利税284万元,出口创汇520.6万美元。全厂占地面积282051平方米,建筑面积132683平方米。

芳留后世的陶瓷产品

淄博瓷厂的陶瓷产品,按其用途可分为日用陶瓷、艺术陈设陶瓷、特种用途陶瓷三大类。按其材质主要分为细瓷器、精细瓷器和炻器。门类齐全,品种丰富。

一.细瓷

细瓷是在普通瓷生产基础上,选用上好原料,经过细致加工制成的瓷质细腻、釉面光润、透明度较好的一类瓷器。因适销国外市场,故又称出口瓷。生产工艺要求较严,产品要用氧化焰在1250-1280摄氏度下烧成。其装饰讲究,除建厂初期用流水作业手彩“沫花”外,后来多用釉上贴花,以亮金水、铂(钯)金水画金边。较高级的产品采用手工彩绘描金、腐蚀金、色釉开窗和开光描金、釉下丝网印花等方法。1957年在山东率先生产,由青岛土产进出口公司组织出口。1959年,为北京人民大会堂山东厅生产首批国家用瓷。1960年产量达到1500万件,其中出口741万件。

淄博瓷厂所生产的细瓷分白釉瓷和高温颜色釉瓷两大类。60年代前只生产白釉瓷,白釉是瓷器的本色釉。后期开始发展高温颜色釉瓷,成为国内颜色釉瓷研制最多的厂家之一。80年代后,产品主要有各种杯、碟、盘、碗、成套茶具、咖啡具、中西餐具、酒具等上百个品种,出口50多个国家和地区。其中所生产的 “山青”茶具、“友谊”餐具、“山泉”酒具等,在国内外市场上广负盛誉,久产不衰。特别是黄色釉、饰贴花梅花图案的“山青”茶具和滑石瓷手绘金鱼“山花”茶具,极受社会普通大众欢迎,长期供不应求。本厂职工需要发“壶票”购买,其他人购买则需厂领导特批。当年,各省、市、自治区的经销商纷纷上门订货,经常有汽车通宵达旦到仓库催货。宾馆、饭店均以用上淄博瓷厂生产的瓷器招待来宾为荣,淄川人则更以淄博瓷厂瓷器馈赠亲朋而骄傲。

原淄博瓷厂上世纪70年代风縻一时的滑石瓷山花壶茶具

另外值得一提的是乌金釉瓷:乌金釉是我国名贵的传统色釉之一,由于历史上乌金釉是用景德镇独产的一种乌金土配制而成,故名。它是黑釉中最莹亮的一种。明代成化年间,景德镇的艺人在宋代黑釉的基础上发展乌金釉,但当时烧成极不稳定,也不流行。清代雍正、乾隆年间,景德镇督陶官唐英亲手参与工艺制作,仿制成功乌金釉。后来工艺失传。上世纪70至80年代,淄博瓷厂以铁、钴、铬为着色剂研制创烧成功,是经高温还原焰煅烧出的色黑如漆,色度、亮度空前的纯黑釉。乌金釉同一般黑釉的区别除铁成份外,还含有锰、钴等元素。乌金釉质地细腻,釉面净亮如镜,是黑釉中极为突出的最有代表性的一种光润透亮、华丽堂皇的名贵色釉。淄博瓷厂所生产的乌金釉描金绘画茶具、盖杯和5头文具,采用的是最负胜名的乌金加黄金装饰,由于生产时间短,产品不是很多。

淄博瓷厂生产的乌金釉金绘五头文具

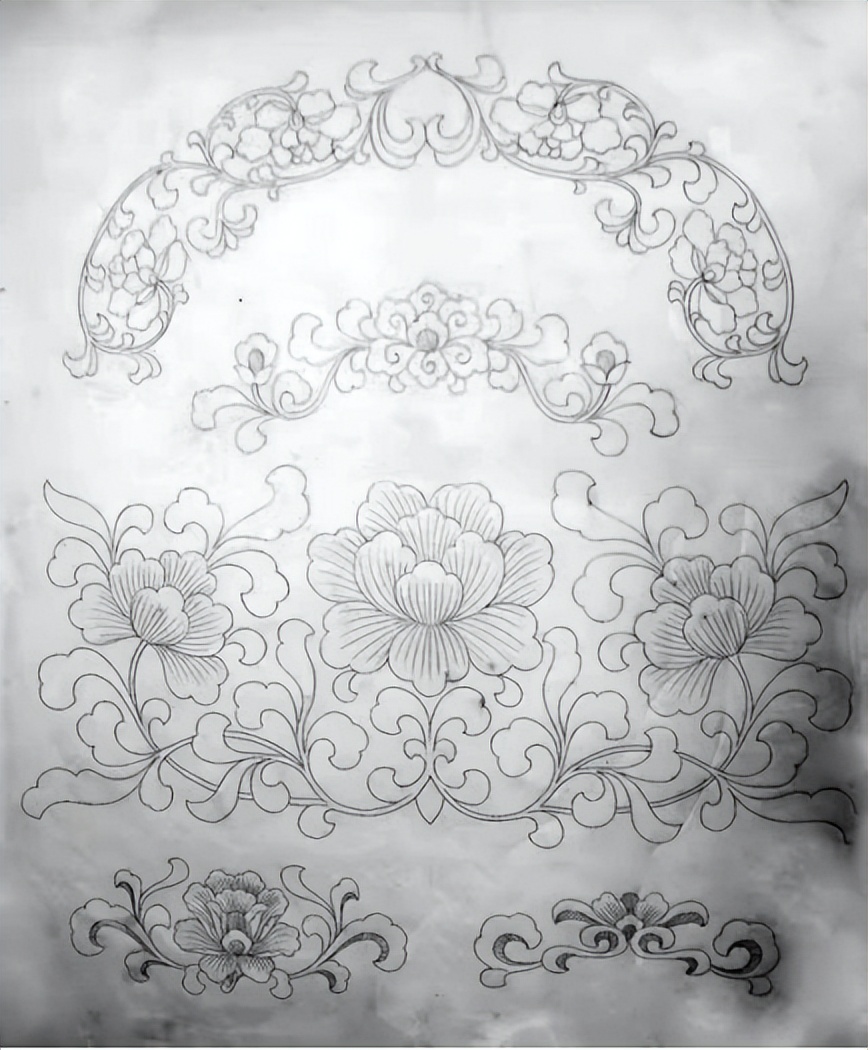

特别值得关注的是,1958年新中国十年大庆前夕,淄博瓷厂接受了为人民大会堂山东厅生产专用瓷的任务,当时全厂上下称之为“人大瓷”。经领导和专业人员多次研讨,决定人民大会堂山东厅生产的全套的瓷器,全部采用釉下粉彩海蓝牡丹缠枝花装饰。

人大会堂山东厅釉下粉彩海蓝牡丹缠枝花图案(田良永创作)

人民大会堂的任务,从1958年10月开始设计、生产,经过全厂职工努力于1959年6月份全部完成,共有34号茶具20套、杯碟 200套、烟灰缸 100件、盖杯200套。大件产品大花盆、花钵、花缸20多套,计1290件。全部产品送往济南,由省政府连同其他物品专车送往北京。9月24日,人民大会堂全面竣工,党和国家领导人看到山东有这么好的瓷器送过来非常高兴。消息传到厂里,全厂职工十分振奋,并开职工大会进行庆贺。

1964年上半年省政府又向淄博瓷厂下达了一个为北京人民大会堂山东厅配套升级用瓷的生产任务。当时全广上下又称这项任务瓷为“国庆瓷”。这项任务瓷包括茶具、餐具、酒具、烟具和大花盆(外套)等全套的陈设瓷和餐饮用具,数量较多,规格、品质要求很高。为此,淄博瓷厂党委、厂部异常重视,连夜开会,逐项部署,当作重大的政治任务来对待。决定全套瓷器全部采用釉下青花装饰。

为确保这批瓷器按时完成,省政府专门派出一名副省长高启云负责此项任务,经常开会检查进度,解决存在的问题。市委书记、市长也经常来厂过问“国庆瓷”的生产进度,及时帮助解决生产实际困难。

山东省副省长高启云驻厂亲自督阵,他多次到厂部、实验室和车间检查工作进度,并提出了许多指导意见。

对这项工作,厂里由分管生产技术的副厂长和技术科科长槐兴亮同志负责,厂实验室承担具体的实验设计任务。当时从用瓷配方到花面设计都酝酿了几套方案,最后在用瓷配方方面,比较了高石英系列配方和高铝瓷系列配方,本着白度高、强度大、热稳定性好等特点选用了高铝瓷的配方。高铝坯釉配方由杜祥荣、孙可正等同志主持实验实施。在花面设计方面,比较了原“一山一水一圣人”的青花花面设计和刚设计的济南大明湖青花图案(这都是根据高启云副省长的提议和拍板决定的),最后选用了明湖釉下青花花面。大明湖青花图案的花面主要由林基生、田良永等同志负责设计,并研制成功了釉下青花贴花纸。

对这次“国庆瓷”产品的生产因为在1959年生产“人大瓷”的时候已经积累了许多经验,所以,在此基础上经过所有参与职工的共同努力,于当年保质保量顺利的完成了任务。

一批高白度、高强度,施以具有传统青花图案的“明湖釉下青花瓷器”诞生了!其青花手工绘制过程分起稿、勾线、分水(渲染填色)、施釉、烧成等工序。装饰纹样以图案为主,间有没骨山水、花鸟等。产品烧成后色白花青,幽靓雅致,装饰纹样生动,民族风格浓郁。青花瓷器蓝中泛青,清秀淡雅,令人心旷神怡,具备典型的东方文化特性,开创了淄博窑生产青花瓷的辉煌时代!

以至后来济南南郊宾馆和一些省级的重要接待单位都慕名而来争相订制这种釉下青花茶餐具,而淄博瓷厂为了保持人大会堂山东厅用瓷的独特性而采取控制生产,不再将这种“釉下青花明湖瓷器”扩大和生产外销。仅用此花纸为省政府南郊宾馆生产“大明湖”图案青花餐、茶具1万余件套,当时曾名噪一时。

70年代为省委招待所南郊宾馆生产的明湖青花大碗

二.精细瓷器

精细瓷器又称高级细瓷。20世纪70年代以前,国内仅江西景德镇、湖南醴陵等少数地区生产。1972年,淄博瓷厂开始研制。80年代后期,先后研制成功并投产了滑石质瓷、高石英质瓷和骨质瓷,在国内陶瓷行业中独步一时。其中,滑石质瓷、高石英质瓷获国家发明三等奖。从而结束了中国名窑、名瓷出南方的历史。

(一)滑石瓷

是以滑石为主要原料生产的一种精细瓷器。因滑石的主要成分是氧化镁,故也称镁质瓷。由于滑石瓷强度特别高,在商贸中多称为强化瓷。当时国际上只有日本等少数国家生产。国内为淄博瓷厂首创。该瓷研制始于1972年。当时,在淄博瓷厂工作的杜祥荣先生受本厂生产滑石质高频瓷的启发,于是年采用高频瓷泥料以热压注浆法试制出中国首件滑石质瓷盖杯。同年10月,滑石质瓷在广州出口商品交易会上首次接受定货,为香港客户生产200套9头滑石瓷酒具。至1977年,与多家陶瓷生产单位合作,终于研制成功滑石含量占70-80%的日用滑石瓷,为中国陶瓷工业增加了一种新的瓷质类型。滑石质瓷质地细腻,半透明度高,釉面光润柔和,机械强度好。根据工艺不同,主要有乳白瓷、鲁青瓷二种产品。

1 乳白瓷 曾名“透明玉瓷”。 系在滑石质胎上施以乳白釉,采用还原焰一次烧成。产品胎薄轻巧,如脂似玉,白中泛青,适合多种装饰方法,尤以采用本厂创产的边花、团花、朵花等各式画面的釉下丝网印刷花纸最为鲜亮明澈,美观别致。此种花纸是用压漏法生产,颜料厚薄一致。贴花步骤是先在釉坯的装饰部位,用笔蘸清水润湿,然后将花纸贴上,再在花纸上面均匀刷一层清水,使之紧贴坯体,须臾,慢慢将底纸揭去,图案就留在了坯上,再喷一层薄釉,入窑烧成。特别适合制作高档日用细瓷和美术陈设瓷。1993年,年生产140万件。

1979年9月,鲁青瓷产品参加在北京中央美术学院陈列馆举办的淄博陶瓷赴京汇报展览。其间,在京的著名画家们应邀出席,各自以不同的欣赏角度或书或画,表达了对鲁青瓷的赞誉。如:啓功先生的书法“艺广甄陶”、李可染先生的提字“传统新花,匠心别具”、董寿平先生的国画“雨后墨竹”、李苦禅先生的墨宝“瓷超琳琅”等等。七十三岁高龄的中国佛教协会会长,著名诗人,书法家赵朴初参观淄博瓷厂鲁青瓷时,伫立良久,为之惊讶和赞赏,随以把笔濡墨,即兴题诗赞曰:“光华朗润鲁青瓷,疑是天人捧玉卮。雪沫乳花浮午盏,静参禅味吃茶时。”书体俊朗神秀,是他唯一描写“瓷”的诗作,可谓字字珠玑。

淄博瓷厂中国陶瓷艺术大师李梓源获世界金奖之鲁青瓷五头文具

(二) 骨灰瓷 又称骨质瓷。

(三) 高石英瓷(金光瓷)

是一种瓷胎内含石英成份高于30-40%的精细瓷器。具有强度高,白度好,半透明,瓷质细腻,釉面光润,色调柔和等特点。高石英质瓷器的生产与其它细瓷相比,工艺特别严格,技术更为复杂,石英要求用10-30微米中颗粒配料,由于其耐热性能差,在20世纪80年代以前,国内外均不能生产,淄博瓷厂从60年代中期就开始研制高石英质日用细瓷,到1993年方开始生产,成为国内唯一具有规模生产能力的厂家,获第十五届国际发明金奖。该产品被选为中南海国家领导人接待外宾专用瓷。

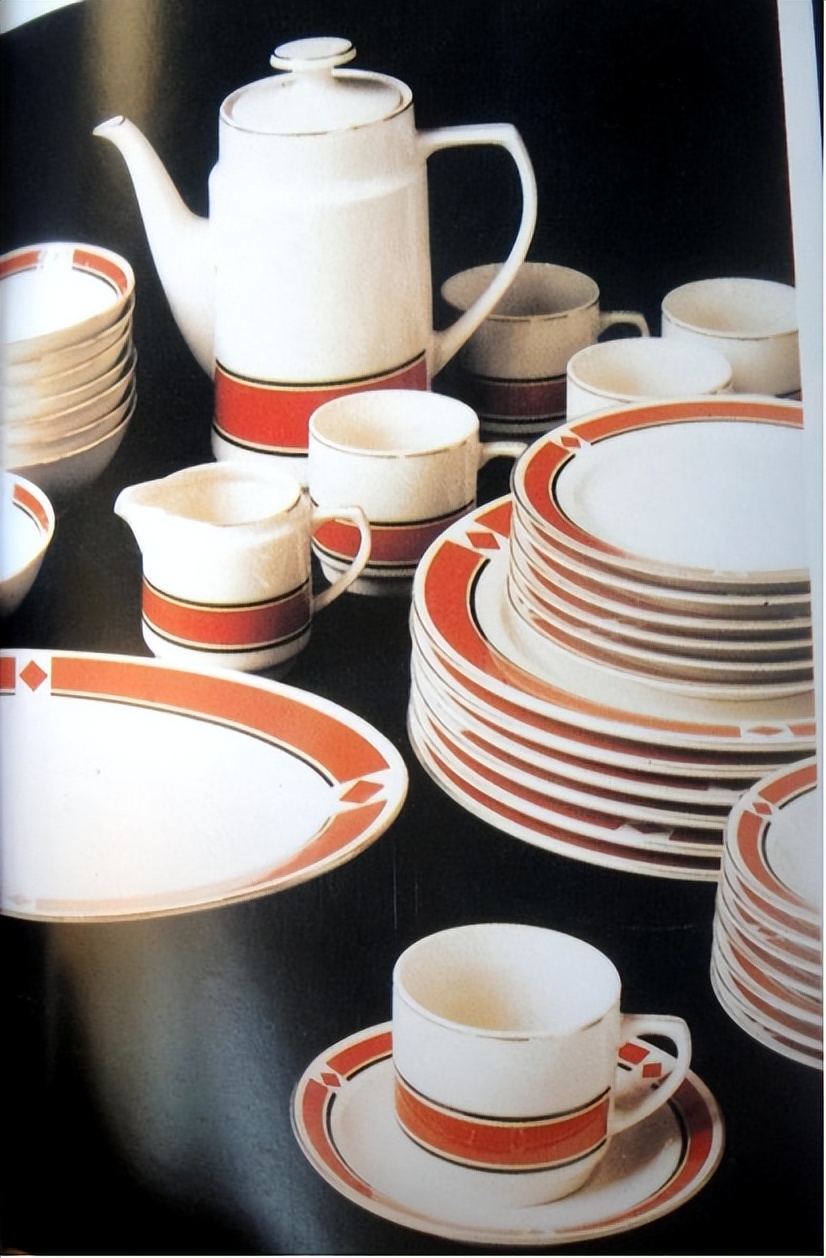

三、炻器

炻器,又名炻瓷,是介于陶与瓷之间的一类产品,有粗炻器和细(精)炻器之分。1975年淄博瓷厂为适应国际市场需求,以当地盛产的焦宝石为主要原料进行细炻器研制,1976年研制成功并开始批量生产。同年打入国际市场。因产品坯体呈奶油黄色,性能与瓷器基本一致,故又称奶油黄“色瓷”,注册商标“昆仑”牌。1980年10月获国家银质奖,是山东陶瓷行业获得的首枚国优奖牌。

淄博瓷厂生产的炻器色瓷茶,餐具

炻器生产工艺与瓷器相同,烧成温度视熔剂的含量而定,在1260-1350 C°之间。可以采用高温釉一次烧成,也可用低温釉二次烧成,一般用氧化焰。所用原料以焦宝石为主,多用阳模成型或注浆成型。装饰方法别开生面,即有釉上彩,也有釉下彩。

“昆仑”牌炻器坯体除半透明度差、胎厚外,具有细瓷的理化性能,胎质坚致,釉面光润,色泽悦目柔和,赋有大自然气息,与国际流行色调极相吻合。采用丝网花纸装饰,新颖别致,尤以宽红色和咖啡色边花图案著名。自问世以来就倍受国外消费者的青睐,在国际市场上占尽了风流,十几年间畅销不衰,成为淄博瓷厂出口的支柱产品。主要产品有15至45头成套餐具、咖啡具、茶具,此外还有牛奶杯及挂盘、座盘等。年均产量2000多万件,主要出口销往美国、澳大利亚、香港、科威特等40多个国家和地区。

四、特种陶瓷

特种陶瓷又称新型陶瓷。淄博瓷厂于1966接受国家任务开始研制生产,主要有压电陶瓷和高频瓷二种。当时称国防陶瓷或军工陶瓷,属保密产品。为此专门成立了第六车间,调入人员要求“根正苗红”,全部经过“政审”,以转业退伍军人为多。

(一 )压电陶瓷

是一种能把电能转换成机械能或把机械能转换成电能的陶瓷功能材料。1966年初接受国家任务开始组织研制,次年投入生产。当年产压电陶瓷材料30万件。1969年形成年产压电陶瓷五大系列、300万件的生产能力,主要供应国防科委、四机部科研系统、军属电子组件厂等军工单位,广泛用于航天、导弹、雷达、通讯、超生技术、精密测量、红外技术及引燃、引爆等领城。此外,为适应广大农村家家户户能听到广播的需要,还生产压电陶瓷扬声器片并组装成大量民用扬声器,价格相对低廉,正品1.5元,次品0.8元。成为当时极为热销的紧俏产品,买次品需要托人“走后门”。

淄博瓷厂上世纪70年代生产的压电瓷片

(二)高频瓷

是一种以滑石为主要原料,加适量粘土制成的一种镁质瓷。因其机械强度高,介电损耗小,多用于高频绝缘,故称高频瓷。1967年在六车间研制成功并投入生产,采用热压注浆成型。产品有大功率高频管、电容器、各种插座、线圈骨架、瓷环、瓷管等30余种,主要用于高频无线电设备、雷达等。供应北京、上海、西安等地无线电生产厂家,年均生产能力20万件。同时,用高频瓷批量生产各类型号的“毛泽东像章”, 由于白度高,强度大,釉面光润,影象效果好,一面世即引起社会轰动,风靡一时,曾成为淄博瓷厂当时的一大亮点。

1972年,淄博市革命委员会决定将淄博瓷厂压电陶瓷生产车间设备、人员全部划归淄博市电子工业局。1976年2月,第六车间设备、人员迁往博山区赵庄,正式成立淄博市无线电瓷件厂。

高超的瓷器装饰艺术和彩绘艺人

淄博瓷厂的细瓷和精细瓷装饰除少量釉下彩装饰外,基本都是釉上彩装饰,使用沫花、喷花、印花、贴花、手绘、粉彩、腐蚀金、电光彩等多种装饰手法。其中大批量的是贴花,最赋艺术美感的是手绘。

除了大批量的产品要用贴花外,一些高档茶具、花瓶、酒具、挂盘等瓷器要由艺人们手工进行彩绘。彩绘艺人们除用传统的工笔、写意画法外,又吸收了各种西画技法,如油画、水彩画、版画等。其内容主要是吉祥题材的绘画,一般以花鸟画为主,山水、人物画次之,取材大多来源于民间吉祥图案样式,不过在表现形式上及技法上加以变化。如寓情高洁的岁寒三友松、竹、梅,花开富贵的牡丹,更多的则是婀娜多姿的仙女和仕女。

70年代艺人手绘梅花瓶

特别值得一提的是,在建厂初期,该厂艺人即掌握了粉彩装饰技法,其画法独特。绘画时,先用珠明料描绘轮廓,再在画面需要凸起的部分,如花朵、人物服饰等处,涂上一层玻璃白,干后,在上面渲染各种颜色。烧烤后色彩明亮,粉润柔和,所用画法工笔、写意俱全,极富国画风格。由于粉彩装饰对绘画技术要求较高,淄博瓷厂当时仅有少数彩绘老艺人掌握。

淄博瓷厂曾经拥有一大批技艺高超的手工彩绘、刻瓷、产品设计(造型、花纸)等陶瓷工艺美术创作者,他们为我国的陶瓷工艺美术的发展创新作出了不可磨灭的贡献,并呕心呖血地培养出了大量直到现在还在业内发挥着重要作用的陶瓷工艺美术人材。以至于大家将当时的淄博瓷厂戏誉为山东大地上的陶瓷艺术“黄埔军校”,是山东乃至中国陶瓷艺术人才的摇篮!并以此出身为荣。这些艺术巨匠们也给社会留下了一大批精美绝伦的陶瓷艺术经典作品。

原淄博瓷厂的艺人们在创作

在当时淄博瓷厂的年轻艺人如张明文、李梓源、田良永、罗晓东、董善习、吕泉、孙兆宝、王一君、张彩霞、刘永强、马林、吕则泉、盛庆隆、崔思烈、赖维成、马述祥,李秋峰等人,现在都已是国家级工艺美术大师或陶瓷艺术大师、高级工艺美术师。他们创作的许多陶瓷艺术精品,被党和国家领导人当做国礼馈赠给国际友人。

另外,有许多国内著名文化艺术家慕名来厂交流学习、参观采风。其中有赵朴初、刘海粟、白雪石、于希宁、武中奇、刘继卣、孙启峰、卓启俊、刘鲁生、张彦青、刘起等人,并留下了珍贵的个人书法、国画作品和在陶瓷上创作的艺术精品。

无奈的选择

——走向破产

淄博瓷厂在过了自己40岁的华诞以后,在经营上却开始了举步维艰的历程。90年代后半期,在向市场经济体制转型的过程中,由于不能尽快适应新的经济体制的变化,加之管理经营上的一些原因,开始日渐衰颓。债务包袱沉重,资金运转不灵,无法清偿到期债务和维持正常经营活动,在亏损的泥潭中越陷越深。在苦苦挣扎几年后,终于在1998年6月全部停产。是年累计亏损16729万元,欠发职工工资2190万元,资产负债率达278.93%,严重资不抵债。扭亏已无望,在1999年7月被淄川区人民法院宣告破产,随即进入破产程序。

原淄博瓷厂北厂区

这个占地近500余亩、有职工3000余人、当时在全国极负盛名的大型日用陶瓷生产出口专厂,这个曾经获得过无数产品大奖、金奖的名厂,这个曾经引领山东现代陶瓷工业转型、有着近半个世纪辉煌历史的老厂,终于没能在一个新兴的市场经济当中,寻找到支撑自己持续下去的力量,从巅峰跌到了底谷,倒地不起,在向世界陶瓷艺术水平迈进的脚步声中悄然消失。

2000年10月破产终结,清算组将淄博瓷厂全部资产进行整体变卖用予还债,职工分流。生活区部分成立物业公司管理,组建昆仑山居委会,隶属昆仑镇政府。学校、幼儿园财产、人员全部由淄川区教委接受。根据清算结果和法定清偿顺序,扣除有效抵押、支付清算费用后,剩余资产全部用于清偿职工债权。清偿率为80.91%。为了确保职工债权利益,不足部分由购买接受淄博瓷厂资产的山东四达广告公司新成立的淄博昆仑瓷业有限公司承担,并逐步兑付。职工安置费由国有划拨土地出让金所得支付。职工养老保险金、离退休职工安置、遗属安置等费用,以资产抵顶的方式,拨付淄博昆仑瓷业公司负责。其余债权人清偿率为零。

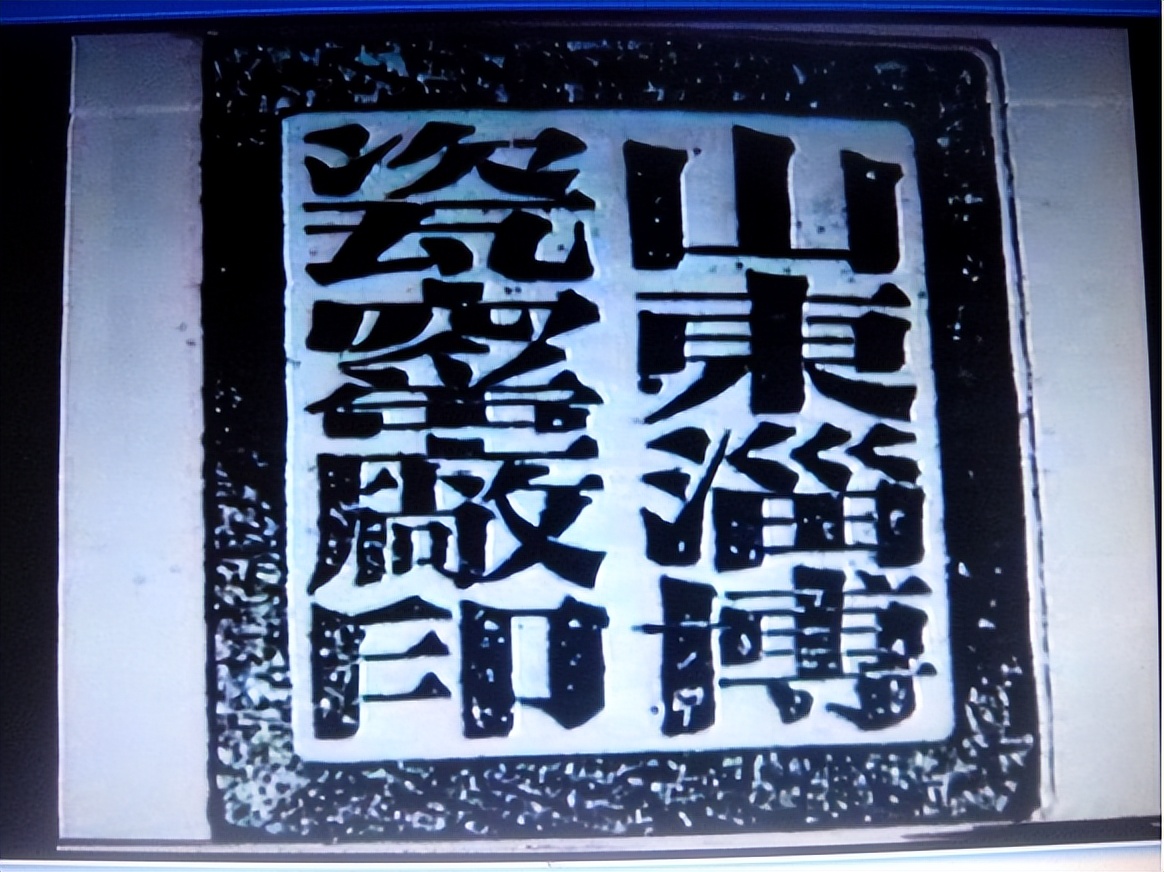

1954年建厂时的印章

关于淄博瓷厂破产的原因,社会上存在着不同的说法。尽管这一切不是三言二语能够说清楚的,但排除经营管理不善的因素外,国营企业内部计划经济体制的长期僵化与新兴的市场经济体制的不适应应该是主要原因。当时的淄博瓷厂就像一个小社会,职工(含已退休)已达3000多人,医院、电影院、招待所、兰球队、文艺宣传队、学校、幼儿园等机构一应俱全,仅厂里的管理人员就有300多人。就像一辆负荷量不够大的车,载着这么多人超重前行,最终油尽灯枯。

在与该厂老职工交谈涉及到企业破产时,有人沉痛惋惜,甚至哽咽,有人愤怒漫骂,有人摇头叹息,有人表情麻木丶已变得漫不在意,更多的人却是一脸的无奈,这些昔日的“主人翁”,却无法主宰自己的命运,只能接受这种难堪的结局。

淄博瓷厂破产了,一棵巨树倒下了,昔日的辉煌如烟花般消逝了。但她浓墨重彩的历史却在淄博大地上烙下了深深地印记,并永恒的留在了人们的记忆中!也成为了激励一代又一代淄博陶瓷人奋发图强、再创辉煌的锵锵动力!!

“山东淄博瓷厂”,这个不朽的名字,是淄川人永远的骄傲!

曾在山东淄博瓷厂担任技术员.车间主任的原中共淄博市委书记(右)题字并与作者合影

2025.7.1.再写于海泉澹庐书屋