英雄的寻回与永恒的凝固:

大辫子姑娘与历史长河的精神碰撞

宋俊忠

作为一位写作者和编辑工作者,我审阅和刊发的稿件可以说数不胜数,但是真正让我感动甚至落泪的作品真可谓凤毛麟角。然而,在审阅编辑二月梅先生的这篇《大辫子姑娘,您在哪里》时,我却是与作者二月梅先生一样,几度落泪,我是在泪眼朦胧之中,加倍用心编辑了这篇令人荡气回肠的雄文佳作。因而也在编辑之余,写下了这篇赏析短文。

二月梅先生是戎马生涯大半生的职业军人军旅作家,他的这篇《大辫子姑娘,您在哪里》,是一场跨越时间长河的精神之旅。当军报上的旧照撞入眼帘,历史尘烟中那个奋力摇橹的背影骤然苏醒;三十年后青铜雕塑揭幕的瞬间,时空的壁垒终于被撕裂——这不仅仅是追寻一位无名英雄的故事,更是一曲致敬民心伟力、镌刻民族记忆的深沉史诗。

文章以个人情感为引线,点燃了历史深处的烟火。开篇“心头一震”“热血奔涌”的心绪波澜贯穿全篇,直至结尾“泪水忍不住地流淌”仍震鸣不息。作者初读军报寻人时的无能为力,恰成了三十年后的情感铺垫。而当命运牵引他亲抵扬中参加雕塑揭幕,历史便在等待与抵达间完成了神奇的闭环。作者以亲历者的视角将寻访历程娓娓道来,从军报泛黄纸页上的背影,到扬中市委口中揭晓的姓名事迹,再到青铜铸就的永恒瞬间,情感随之层层递进,终在纪念馆中烈士日记的震撼下抵达顶峰——“此身已献人民,无憾!”朴素的誓言竟能如利刃般劈开尘封岁月,直指人心。

这伟大作品的灵魂所在,是它颠覆并重塑了我们关于“英雄”一词的认知。颜红英,这位十九岁驾舟破浪的“大辫子姑娘”,身份何其平凡:宝应渔家女,失恃贫女,辗转谋生者。当父亲忧虑捐出船只将无处栖身,她却早已与妹妹悄然报名支前。照片中那条垂落腰际的乌亮发辫,肩臂绷起的青春弧线,已然化为一种符号——将血肉之躯嵌入历史巨轮的生命姿态。然而战役过后,她的英名与功勋只存于一张照片与被烧毁的证书中,沉入历史的江流几近消失。雕塑揭幕仪式上,白发苍苍的战斗英雄周文江那个静默而肃穆的军礼,正是革命者向她背后千千万万的无名支前船工致敬。英雄与人民本是同一血脉——“所谓‘民心所向’,正是万千颜红英们的摇橹之力,万千战士的蹈死之志。”

文章内在的结构脉络由一根极具韧性的线索贯穿——长江那奔流不息、亘古永在的力量。初识照片时文字便“分明有惊涛裂岸之声的回荡”,历史现场则直述扬中“这狭长而关键的水域”;雕塑落成时风自江来、吹得横幅作响的意象,结尾独立江岸所见“浑黄的、永不停歇的江水”——江流成为记忆的载体与历史的象征。青铜的少女推橹之姿,正是以永恒的艺术力量对抗时间流逝的宣言:历史可以模糊细节,但精神的脊梁定如青铜永恒,大江不止。

最令人潸然的匠心,在青铜与血肉之间构成的生命叙事。摄影记者邹健东终生苦寻背影主人,这本身是对生命价值的庄严致意。当颜红英终于被找到,她在岁月沧桑中的隐忍负重,以及晚年病痛的折磨,使得当年木船上的呐喊,变成了命运更深沉的抗争。青铜雕塑凝固的瞬间壮美背后,是生命不可挽回的流逝。雕塑落成却未能亲临,成了“一大憾事”,无声言说着艺术与历史相逢的代价。颜红英如“大江中的一滴水”融于生活洪流,最终又化作精神之河汇入民族的记忆之海——“大辫子姑娘的背影……早已化为江水之魂”。这滴水折射的虹彩,最终化作了映照民族精神的永恒微光。

结尾的七律升华了全文的精神高度:“逝水滔滔卷战袍”开启全篇的磅礴意象,尾联“浩气英名裂九霄”将整部作品的情感推至巅峰。那“桨破沉疴”撕裂旧世界的决然,“帆迎曙色”召唤新朝的信仰,皆凝聚在撕裂九霄的浩气里。这律诗已非单薄咏叹,而是以雷霆之声唱出的长江魂,人民骨——为所有在风浪中托举起共和国的大义英魂命名。

二月梅先生的文章本身,便是一座精神的雕塑。它以铅字为铜水,以文思为刻刀,在我们民族的心壁上再次将“大辫子姑娘”用力擦亮。大江无言奔流,淘尽多少风流;但当每一个颜红英的背影被寻回,我们都更确认那些托举历史的臂膀永在,那些穿透烽烟的眼神未熄。

真正的英雄故事,总是以人民的名字重新开始。

链接:

大辫子姑娘,您在哪里

(散记)

二月梅

年长一些的、特别是喜爱看《解放军报》的老同志,或许有的还记得上世纪八十年代中期,军报一版上那篇特殊的寻人文章——《大辫子姑娘,您在哪里》。当时我初读此文,心头一震:文章追索一位渡江战役中摇橹送大军过江的年轻姑娘的踪迹,旁边配发的那张照片更是摄人心魄——只一个奋力摇橹的少女背影,乌亮长辫垂于腰际,肩臂间绷着力量与青春的弧线。船上满坐着渡江的解放军战士。照片无言,却分明有惊涛裂岸之声的回荡,使我顿觉如哽在喉,热血奔涌。然而,当时渺小的我,又何从助力寻找?叹息之余,只得将这份敬意与怅惘默默压入心底。

可谁能料到,三十载光阴过去了,竟因工作机缘,一封来自扬中市委、市政府的邀请函翩然而至——邀我前往参加《我送亲人过大江》雕塑的落成仪式。更令我惊喜难抑的是,随函竟附有简短喜讯:“大辫子姑娘”业已寻获,此雕塑正是以当年那张撼动人心的照片为蓝本所制!霎时间,三十年前那军报上的背影与文字又轰然撞开心扉,一股迟来却依旧滚烫的暖流直冲胸臆,不由分说,我即刻决定准时赴这场与历史、与英雄的约期。

扬中,这片长江慷慨孕育的土地,如一枚青翠的棋子稳稳落在江心。它北接扬州,南望镇江,素有“江心跳板”之称。回溯至1949年那个春寒料峭的四月,国共双方百万大军隔江对峙,剑拔弩张。扬中这狭长而关键的水域,因其独特的地理位置,被选为我东线大军南渡的突破口之一。大军欲渡,船只是命脉。扬中百姓闻令而动,渔民报名送亲人渡江,船家献出安身立命的舟楫,许多“大辫子姑娘”也是挺身而出,以血肉之躯与自家木船,在枪林弹雨间织就了一道“渡江天堑”上最坚韧的生命索桥。

抵达扬中,市委领导和宣传部王部长热情接待了我们。当王部长在会议室展开那段尘封的、对“大辫子姑娘”的追寻历程时,整个空气似乎都凝聚了一般。

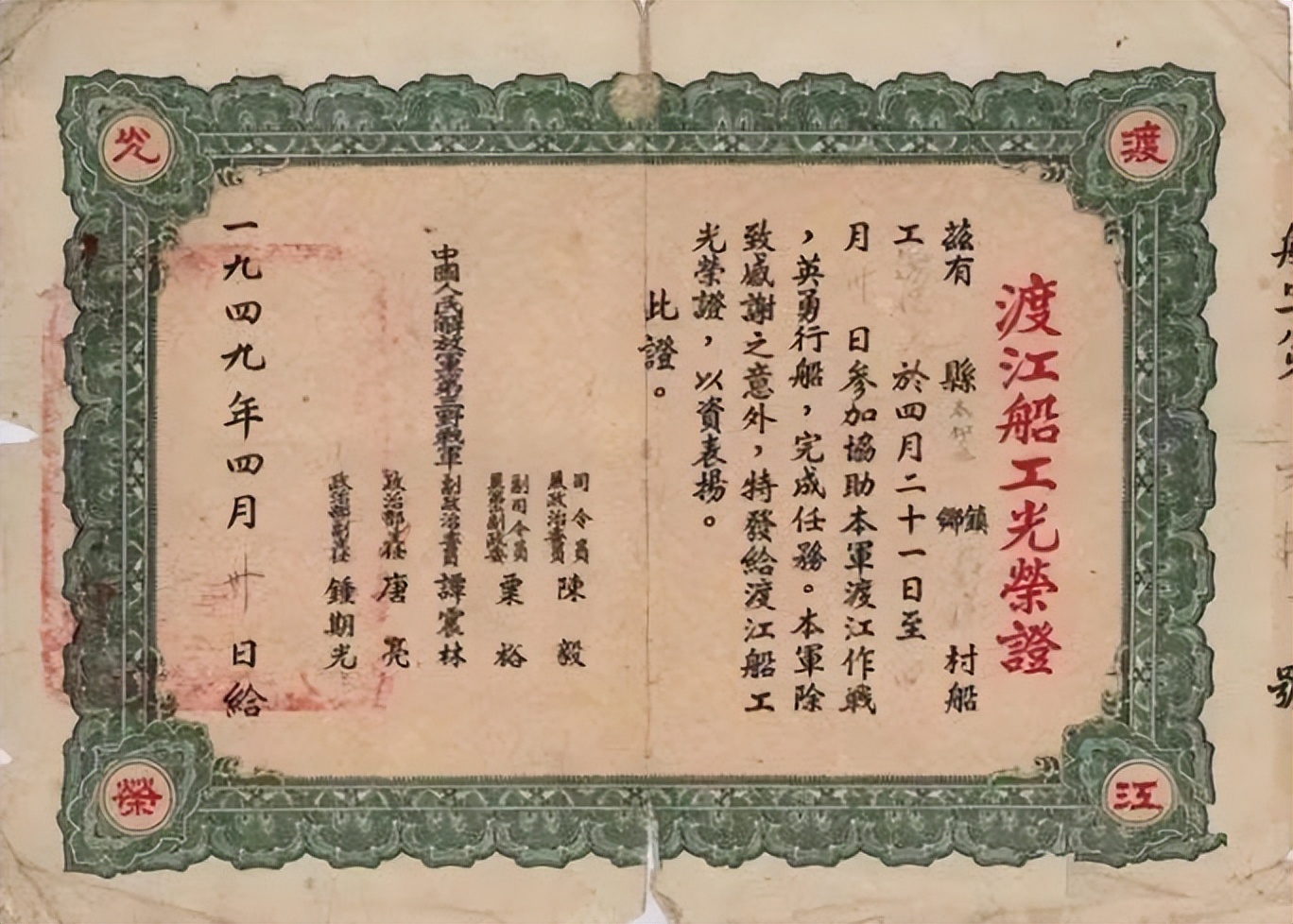

王部长满含深情地说:渡江战役时那个送解放军过江的大辫子姑娘叫颜红英,1930年出生于江苏省宝应县广洋湖镇杨林沟村,家中以船运为生。母亲早逝,她与父亲颜建法、妹妹颜根兄相依为命,全家依靠一艘5吨重的木船在泰州一带跑运输。1949年渡江战役前夕,19岁的颜红英主动响应解放军征船号召,说服父亲捐出自家船只,并与妹妹瞒着父亲报名加入支前队伍,最终父女三人共同投身渡江支前工作。为适应作战需求,他们拆除船篷,在船头搭建机枪掩体,并将船只泊于扬中北夹江进行了一个多月的实战训练。训练期间,颜红英遭遇国民党军舰炮火袭击,耳膜被震伤,但她轻伤不下火线,坚持完成训练。1949年4月21日晚,颜红英一家驾驶船只从江都中闸出发,首批护送解放军横渡长江至扬中。4月22日下午,他们再次从扬中启航,运载20军59师175团2营5连两个班(24名)解放军战士向丹阳挺进。航行至江心时,国民党炮火密集袭来,颜红英脸部受伤,她不顾满脸鲜血,与父亲、妹妹合力划桨,最终成功将战士送达南岸。

这一英勇瞬间被八兵团随军记者邹健东抓拍,形成经典照片《我送亲人过大江》,其背影成为渡江战役的标志性画面。照片中,颜红英梳着齐腰大辫子,俯身奋力划桨,父亲在船尾掌舵,妹妹在旁协助,展现了军民一心的巨大力量。这只船也就是小学课本上著名的《第24号船》。1950年4月21日《新华日报》以《我送亲人过大江》为名公开发表了这张照片。渡江战役胜利后,颜红英姐妹和父亲一起参加了在扬州召开的庆功大会,颜家获得了渡江支前二等功臣证书。

新中国成立后,颜建发带着两位女儿和渡江胜利二等功臣证书,回到故乡宝应县广洋湖镇。颜建发一直在家务农,直到上世纪50年代末期去世。遗憾的是,后来的一场大火烧毁了家中一切,也烧掉了颜家视为生命的立功证书。1951年,21岁的颜红英远嫁吴江县菀坪乡,育有6个子女。1973年,颜红英随丈夫积极响应政府开垦太湖滩涂的号召,第一批主动从比较安稳的村庄,迁往菀坪乡农场村定居务农,从此就没了消息。

摄影记者邹健东随部队转战南北。解放后,他把自己在战争年代拍摄的照片上的主人翁一一找到,并送上照片表达他的思念,可最让他牵挂的那位扎着大辫子、奋力摇橹的小姑娘却一直不知下落。几十年来,邹健东先后多次托人寻访,在南京等地的报刊上,先后发表了《扬中小姑娘,你在哪里?》等文章,然而总是让他一次次失望。渡江战役时任三野参谋长的张震上将了解到这件事,也曾一再指示有关部门:“一定要找到这位小姑娘。没有人民群众的支持,我们过不了江。”直到1999年渡江战役胜利50周年,南京电视台在制作文献纪录片《风雨钟山路》时,根据邹健东老人的要求,作出了再次寻找照片上小姑娘的决定。幸运的是颜红英的一个女儿看到这部片子,认出了那就是她的母亲。有关部门几经实地查访,确认照片中的小姑娘就是颜红英。邹健东的心愿终于在50年之后实现了。

1999年5月22日,颜红英和颜根兄姐妹应邀到北京。7月6日,中央电视台“八一”晚会剧组获悉后特地调整节目内容,邀请颜红英和邹健东一同参加8月1日播出的节目晚会现场,《我送亲人过大江》被安排为重要内容。著名歌手蔡国庆和张迈搀扶着两位老人演唱了特地为她谱写的歌曲《背影》。国家军事博物馆负责人当场上台收藏了邹健东这幅反映战争年代军民鱼水情深的代表作。寻找大辫子姑娘的事情终于有了结局。

历史的奇妙就在于,它常让两条原本平行的生命轨迹在某个点骤然交汇。颜红英、邹健东这对当年在炮火硝烟中擦肩而过的“陌生人”,终因这张照片得以重逢。颜红英后来生活沉静,那场战役给她留下的不仅是头上的伤疤,更有深藏的耳鸣与头痛。她如大江中的一滴水,默默融入了生活的洪流,若非那不屈不挠的寻找,这“大辫子姑娘”的英名,怕真要湮没于寻常巷陌了。此后,颜红英被安置在苏州吴江区。2022年12月28日在家中逝世,终年93岁。

《我送亲人过大江》雕塑的矗立,则是一曲民间自发谱写的英雄赞歌。扬中本地一位深怀桑梓之情的民营企业家,感佩于颜红英所代表的那代人的壮举与精神,慨然出资,寻请名家,历时数载精心设计建造。雕塑以邹健东的经典照片为魂,用青铜的凝重与永恒,将那一刻的力量与信念凝固于扬中的江岸之上,成为一座无言却撼动人心的精神地标。

落成仪式那日,风自江上来,带着湿润的气息,吹得广场四周的横幅猎猎作响,像是无数往昔的魂灵在回应今日的召唤。当覆盖雕塑的红绸被徐徐揭下,人群瞬间静默了。青铜铸就的少女,辫子垂落,身体前倾,双臂绷紧,正全力推橹——仿佛她推开的不是江水,而是一个崭新世界的闸门!那凝固的姿态里,蓄积着穿透岁月的磅礴之力。阳光拂过青铜,光影流动,竟似江水在她脚下奔涌不息。雕塑的底座上,镌刻了由原二十集团军军长、国防部长梁光烈题写的“我送亲人过大江”七个朱红大字,更使雕塑熠熠生辉。颜红英也知道为她做雕塑的事,只是身体原因未能到场参加落成仪式,成为一大憾事。

就在这令人心潮澎湃的时刻,一位身着旧式军装、胸前勋章粲然的老人被搀扶着缓步上前。他,就是当年从扬中这条战线乘船渡江、赫赫有名、我也非常熟悉的20军老战斗英雄周文江!老人须发如银,步履已显蹒跚,但当他抬头凝望那青铜铸就的少女背影时,仍目光如炬,仿佛穿透了六十五年的烽烟。他缓缓举起右手,以一个老兵最标准的姿态,向“大辫子姑娘”,向所有为这条大江献出青春乃至生命的船工们,致以庄严的敬礼。那一刻,没有言语,只有江风呜咽,历史与现实在这无声的敬礼中默然对接。我的眼眶忽地一热,泪水忍不住地流淌了下来。眼前这青铜的坚毅与老兵的沧桑,共同熔铸成共和国大厦下最深沉、最厚重的基石。

仪式过后,我们前往参观扬中渡江战役纪念馆。馆内陈列肃穆,一物一景皆是历史的证言。那粗糙的木船橹,必曾浸透颜红英与无数船工掌心的汗水与血泡;泛黄的旧报纸上,“打过长江去,解放全中国”的号令墨迹如新;烈士名录墙上,密密麻麻的名字是无数未及看到黎明的星辰……尤其那本字迹稚拙却力透纸背的战士日记,写于渡江前夜:“明日渡江,生死难料。若得幸存,必建设新中国;若有不测,此身已献人民,无憾!” 这滚烫的誓言,如重锤击打心房。所谓“民心所向”,绝非虚言,它正是万千颜红英们的摇橹之力,万千战士的蹈死之志,共同汇聚成改天换地的洪流,冲垮了旧时代的堤岸。

步出纪念馆,独立于浩浩江岸。长江,这条流淌着千年烽烟与文明的血脉,正挟裹着雪山的气息、高原的雄浑,奔流东去,不舍昼夜。江风猎猎,吹拂面颊。我凝视着那浑黄的、永不停歇的江水,耳畔仿佛还回荡着当年震天的炮火与划破夜空的呐喊。逝去的光阴,不过是长河一瞬。当年千帆竞发、血火交织的战场,如今舟船往来,汽笛悠扬,一片和平的繁忙。这浩荡的江流,何尝不是一部流动的史册?它淘尽了沙砾,却将那些如颜红英般平凡而伟大的名字、那些为了一个崭新的中国而奋不顾身的身影,永远地镌刻在民族的记忆里。大辫子姑娘的背影,连同千千万万摇橹的臂膀、冲锋的身影,早已化为江水之魂,在这片他们以生命守护的土地上空,永恒地激荡回响。

逝水滔滔卷战袍,谁家碧玉立中潮?

虹消远岫云间影,浪涌寒空江上桥。

桨破沉疴摧旧世,帆迎曙色展新朝。

沧桑虽去涛声在,浩气英名裂九霄。

(写于2025年7月8日泉城济南)

作者简介,二月梅,山东邹城人,研究生学历,山东诗词学会会员,中华诗词学会会员。

玫瑰手绘折扇、玫瑰国画

订购热线:13325115197

史志年鉴、族谱家史、各种画册、国内单书号

丛书号、电子音像号、高校老师、中小学教师

医护、事业单位晋级

策展、推介、评论、代理、销售

图书、画册、编辑、出版