荷风载道 文脉凝魂

—— 读宋俊忠先生的《济南荷花赋》

魏佑湖

在盛夏时节,读宋俊忠先生的《济南荷花赋》,道让我有了一种清凉的感觉,让我在昏昏欲睡中,有了一济清醒和力量。

在宋俊忠先生的笔下,济南的荷不再是单纯的自然风物,更像是一部浓缩的济南文化史诗,是化作了一座城市的文化图腾。这篇赋以荷为笔,蘸泉为墨,在纸页间晕染出泉城的自然灵韵、历史纵深与精神风骨。作品以荷为镜,照见了泉城的山水灵秀;以荷为骨,立起了济南的精神脊梁;以荷为桥,贯通了古今的文脉气韵。读来如临碧波叠翠,如沐清风,如闻古韵新声,更如触碰到一座城市跳动的文化脉搏,每一字句都浸透着对这座城市的深情叩问与精准捕捉,让生命有了一种骨力。

首先。荷之形神,在自然时序中照见出了刚柔相济之美。赋作写荷,最动人处在于突破了 “咏物” 的表层描摹,在于直抵生命本真。从 “尖角试水” 的初春萌动,到 “霓裳千叠” 的盛夏炽烈;从 “疾风骤雨” 中的 “昂首不堕”,到 “寒凝霜降” 时的 “枯茎如篆”;从 “冰藕藏春” 的静默蓄力,到 “新圆叠翠” 的如期归来 —— 先生以时间为轴,铺展荷花的生命轮回,却无半分悲戚,反显一派从容。彰显了宋先生的大气、从容和博大心胸。

这种大气与从容,恰是生命哲学的具象化:荷懂得在盛放时尽情舒展,于困厄中坚守风骨,在沉寂里积蓄力量。晴日里 “红蕖似举华灯” 的明媚,雨夜里 “珠走玉盘声碎” 的清寂,狂风中 “千盖摇风却不堕” 的刚毅,寒冬中 “潜然蕴蓄阳和” 的笃定,共同构成了荷的 “全人格”。而这 “人格”,又恰与济南的泉水暗合:泉水千年不涸,遇岩则绕,逢坎则涌,恰如荷之 “随境而不屈,历劫而新生”。物与城的灵犀,在此处悄然相通。堪称 “形神兼备” 的典范,也是宋先生心胸博大的展显。既有少女般的娇羞,又有盛装的绚烂;既有晴日的明快,又有雨时的婉约。而最动人的,是对荷花 “刚劲傲骨” 的刻画:“疾风骤雨忽临,万矢齐发,千盖摇风,纵使倾摇却昂首不堕”,寥寥数语,将荷在逆境中的坚韧写得惊心动魄;及至 “寒凝霜降”,枯茎如篆、冰藕藏春,又以 “生生之诺如期而践” 的轮回,赋予荷花超越时令的生命力。

这种对荷的描摹,早已超越了 “咏物” 的范畴。宋先生笔下的荷,是 “刚” 与 “柔” 的共生体:柔时如 “粉靥轻颦”,刚时如 “昂首不堕”;凋时藏 “阳和”,生时铺 “清气”。这恰如济南的性格 —— 既有泉水的灵动温润,又有历山的沉稳刚毅,荷的品性,正是泉城精神的隐喻。我想只有具备这种品格的人才能写出这样的文字。

再者,这篇赋作的妙处,还在于让荷花成为串联济南历史的 “文化密码”。大明湖畔的荷花,从来不是孤立的景致 —— 它见过李清照 “争渡惊鹭” 的醉态,听过辛弃疾 “剥芰娱情” 的闲语,映过元好问 “愿作济南客” 的痴眸,也记下了刘凤诰 “半城湖” 的咏叹。从 魏晋遗风,到曾堤萦水的唐宋余韵;从易安 的娇憨,到稼轩闲雅;从元好问的痴情,到刘凤诰的咏叹,宋先生将与济南荷花相关的文人轶事信手拈来,让荷的意象与历史人物的精神相互映照,将这些散落的历史碎片,以荷为线串联成篇,让荷花成为文人精神的 “见证者” 与 “共鸣者”。于是,荷花不再是自然之物,而成了济南文人风骨的 “物化象征”,千年以降,静静矗立在湖心,与古今贤者隔空对话。“其荷之清刚孤傲,不正如贤者出淤浊而持净守素?” 这句设问,点破了荷花与济南文人的精神共鸣。济南自古多 “贤者”,他们如荷一般,在俗世中坚守本心:李清照以 “生当作人杰” 的傲骨名世,辛弃疾以 “金戈铁马” 的豪情传世,元好问以 “问世间情为何物” 的赤诚留名…… 荷的 “出淤不染”,正是济南文脉中最珍贵的 “净守” 基因。而当 “今之泉城” 的 “画舸载笑” 与 “楼台映辉” 映入眼帘,荷的 “新芳岁岁亭举”,更成为城市文脉生生不息的象征。

从结构看,赋作开篇即点出 “泉城毓秀”“百泉汇涌”,结尾则收于 “泉为荷之精魄,荷乃泉之化身”,看似写荷,实则处处不离泉,正是济南的 “活水清洌”,才孕育出荷的 “高华之姿”;正是荷的 “清刚孤傲”,才让泉的 “澄明” 有了精神依托。泉与荷,是济南的 “形” 与 “神”,缺一不可,看似不经意的首尾呼应,实则道破了济南的文化密码:泉与荷,是这座城市的 “阴阳两极”,缺一则失魂。泉的灵动赋予荷以生命力,荷的清刚赋予泉以精神性,二者相融,便成就了济南 “历万劫而愈显其华光璀璨” 的文化底气。这种底气,是 “舜耕历山” 的德泽绵长,是 “百泉汇涌” 的生生不息,更是荷花 “枯而复荣” 的坚韧不拔。宋先生笔下的 “清气永耀寰宇”,不仅是对荷花的礼赞,更是对济南文化生命力的笃定:只要泉不涸、荷不绝,这座城市的精神风骨便会如 “生生之诺” 般,永远鲜活。

读罢此赋,仿佛仍有荷香从字间溢出,混着泉水的清冽,在鼻尖萦绕。这便是《济南荷花赋》的魔力:它让我看见荷花,更让我读懂济南,读懂它为何能在千年岁月中始终 “澄明刚正”,读懂它如何将自然之美与人文之韵熔铸成独有的城市灵魂。这便是《济南荷花赋》对济南的向往:让我对济南的荷,产生几分敬畏与亲近,它们不再是夏日里的一抹风景,而是千年文脉的见证者,是城市精神的传承者,这样的地方,怎不令人向往?!这便是《济南荷花赋》对我的感悟:宋俊忠先生以赋为舟,载我们在泉与荷的世界里徜徉,让我懂得:济南的美,不仅在 “半城湖” 的景致,更在 “荷之清刚” 与 “泉之澄明” 共生的魂魄里。这,正是宋俊忠先生此赋给我最动人的力量。

魏佑湖简介:济南莱芜人,莱芜文化英才,莱芜好人。中国散文学会会员,中国报告文学学会会员,中国作家交流协会会员;山东省作家协会会员,山东省散文学会会员,山东省报告文学学会会员;济南市吴伯箫研究会理事,济南市文艺评论家协会理事,济南市莱芜区散文学会常务副会长、诗词楹联协会副主席诗歌创作委员会主任。

文学作品在四十余家报刊杂志平台发表四百余万字,被《齐鲁文学作品展》收入,被竹庐文艺评为全省“十大散文家”,曾荣获改革开放40周年文学征文报告文学金奖,“羊祜文学奖”,“孙犁散文奖”,“全国散文评选”一等奖,“吴伯箫全国散文”大赛散文奖、理论奖,“鲁新知”杯首届全国吕剑诗歌大赛金奖。有上百篇报告文学、散文、诗歌获省以上奖。著有文集《鱼跃鸢飞》,诗集《山音海韵》、《清柳河溪》,散文集《文心荷境》、《杖藜行歌》。

链接:

济南荷花赋

□ 宋俊忠

天地钟灵,泉城毓秀。舜耕历山,德泽绵长;百泉汇涌,活水清冽。寒波融雪魄,灵沼孕仙姿,遂有高华之荷,于斯处亭亭而立,绰约而生。莲依泉郭,实为斯邑之精魄,千秋映照,未移其贞。

观彼荷色,其初绽若处子含羞,新红一点;盛时则霓裳千叠,灼灼焕采。风递清芬,远胜沉檀之幽;露凝素蕊,自含冰霜之韵。晴光之下,翠叶如擎碧伞,红蕖似举华灯;微雨斜飞,珠走玉盘声碎,花垂粉靥轻颦。至若疾风骤雨忽临,万矢齐发,千盖摇风,纵使倾摇却昂首不堕,尽显刚劲傲骨。迨及寒凝霜降,繁华暂歇,枯茎疏劲如篆,默然立乎苍茫;冰藕深藏淖沼,潜然蕴蓄阳和。待到初夏熏风再拂,尖角试水,新圆叠翠,生生之诺如期而践,满湖清气又复氤氲。

大明湖心,莲台屹峙,恍若璇霄阆苑浮乎沧浪之上。碧筒酌月,魏晋遗风,曾堤萦水,唐宋余韵。遥思往昔,易安醉而觅句,争渡惊鹭;稼轩闲而解颐,剥芰娱情。更有遗山问荷,愿作济南客;凤诰题联,长歌半城湖。其荷之清刚孤傲,不正如贤者出淤浊而持净守素?莲台恒在,高情长萦,宛若亘古幽人寄怀水月,共今者同看新碧连天。

今之泉城,澄波如鉴,菡萏接云。画舸轻移,载游人笑语;楼台倒影,映盛世韶光。千载甘泉不竭,滋养精魂未泯;新芳岁岁亭举,正昭彰此邑之魄:纵令风飚顿起,亦秉持若玉藕藏春,终将生命之华章,于泉源喷薄处恒久铺陈。

嗟乎!泉为荷之精魄,荷乃泉之化身。荷气泉声和融,遂使此城气骨,自昔迄今,澄明刚正如斯,历万劫而愈显其华光璀璨,清气永耀寰宇!

原载《山东教育报》2025.7.7.第八版

刘般伸,特型演员,著名书法家。

有需要刘般伸先生书法作品或者莅临现场演出鼓劲加油的请联系《都市头条·济南头条》。

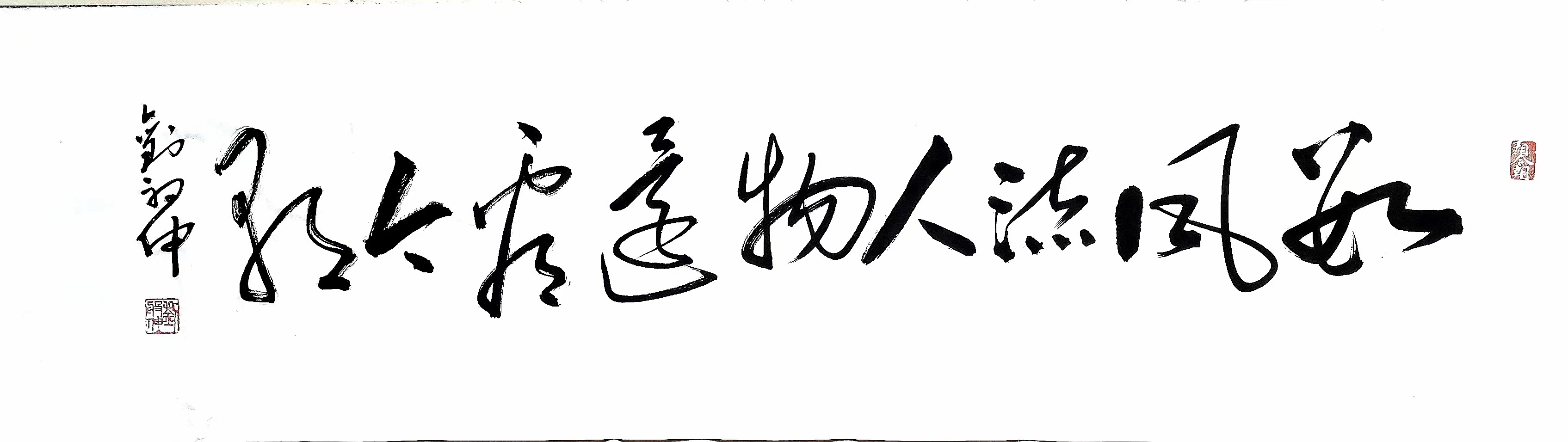

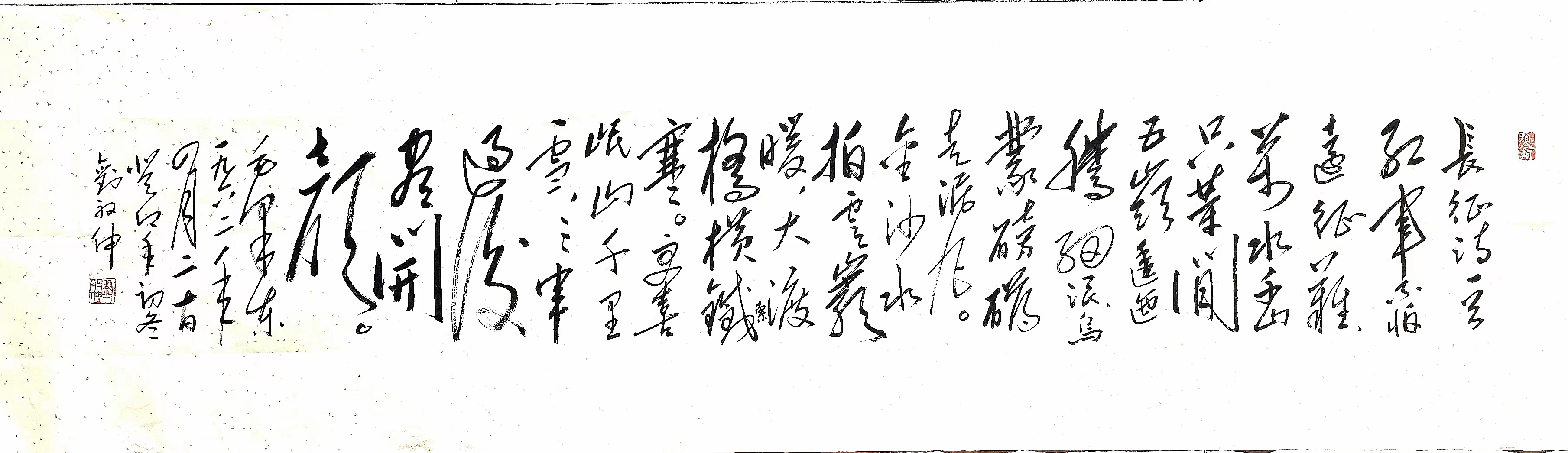

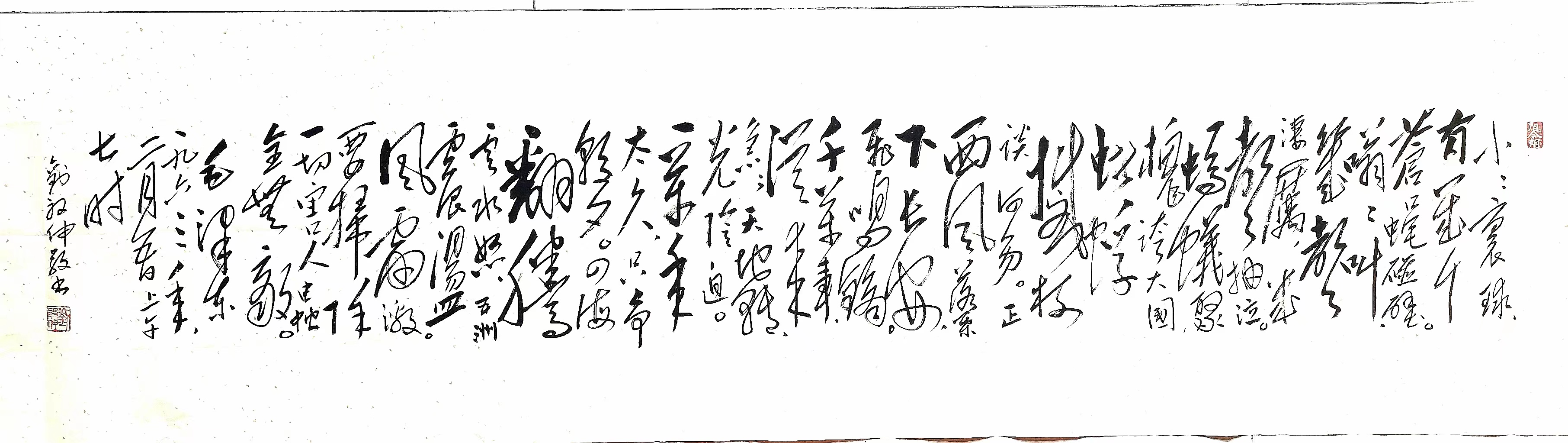

刘般伸先生毛体书法作品欣赏

艺术热线:

13325115197

史志年鉴、族谱家史、

各种画册、国内单书号、丛书号、

电子音像号、高校老师、中小学教师、

医护、事业单位晋级

策展、推介、评论、代理、销售、

图书、画册、编辑、出版