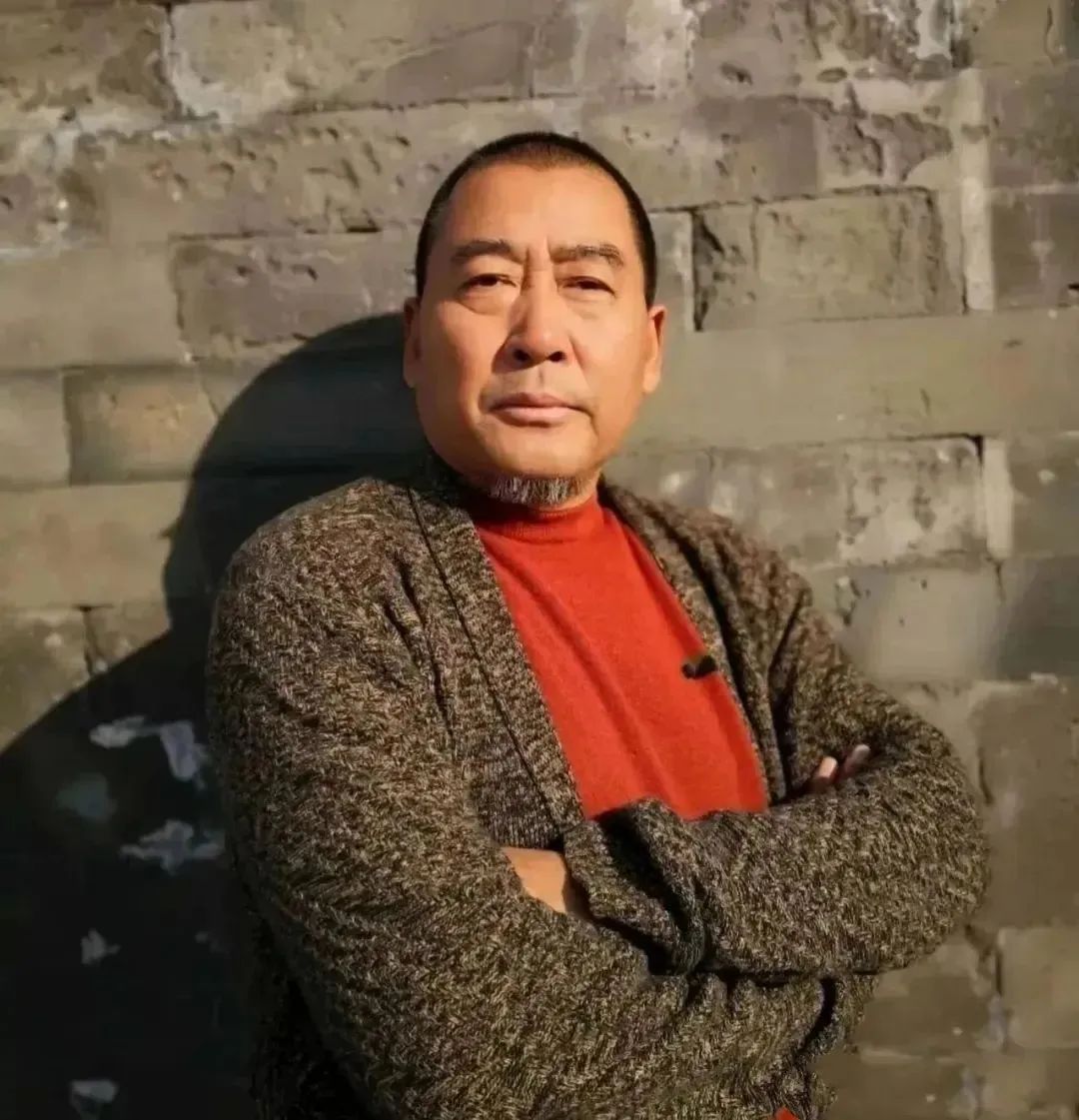

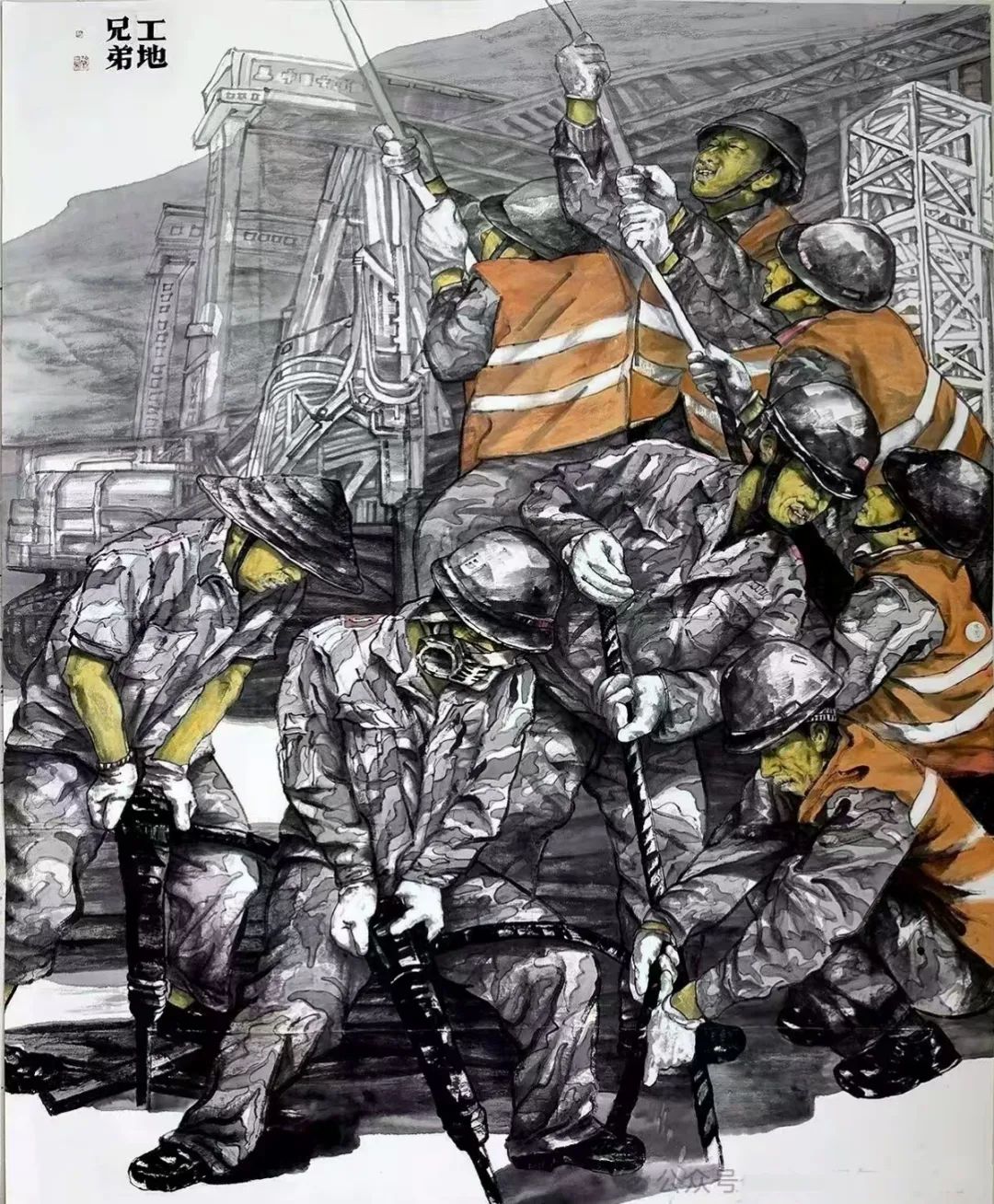

徐豪作为当代中国人物画的代表画家,其创作以豪壮旷达的笔墨语言、深刻的人文关怀及中西融合的现代性探索,重塑了传统水墨人物画的精神维度。应邀在清华美院、中国艺术研究院大写意画院分别开设书画高研班与大写意人物画高研班。他的艺术实践不仅延续了徐悲鸿、蒋兆和以来的写实传统,更在形式与内涵上实现了双重突破,赋予人物画以鲜活的时代气息。

一、笔墨语言的形式革新:书写性与表现力的融合

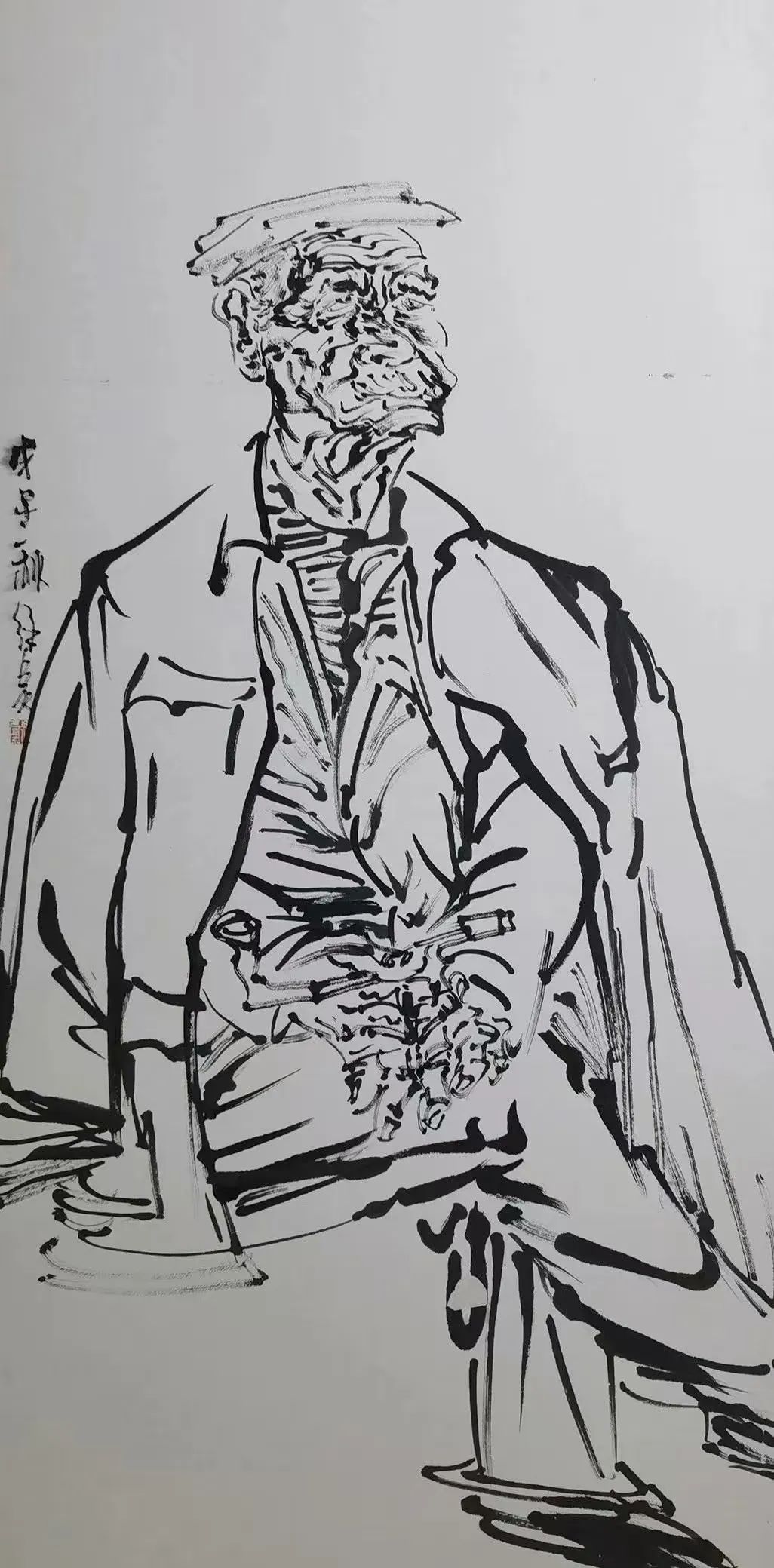

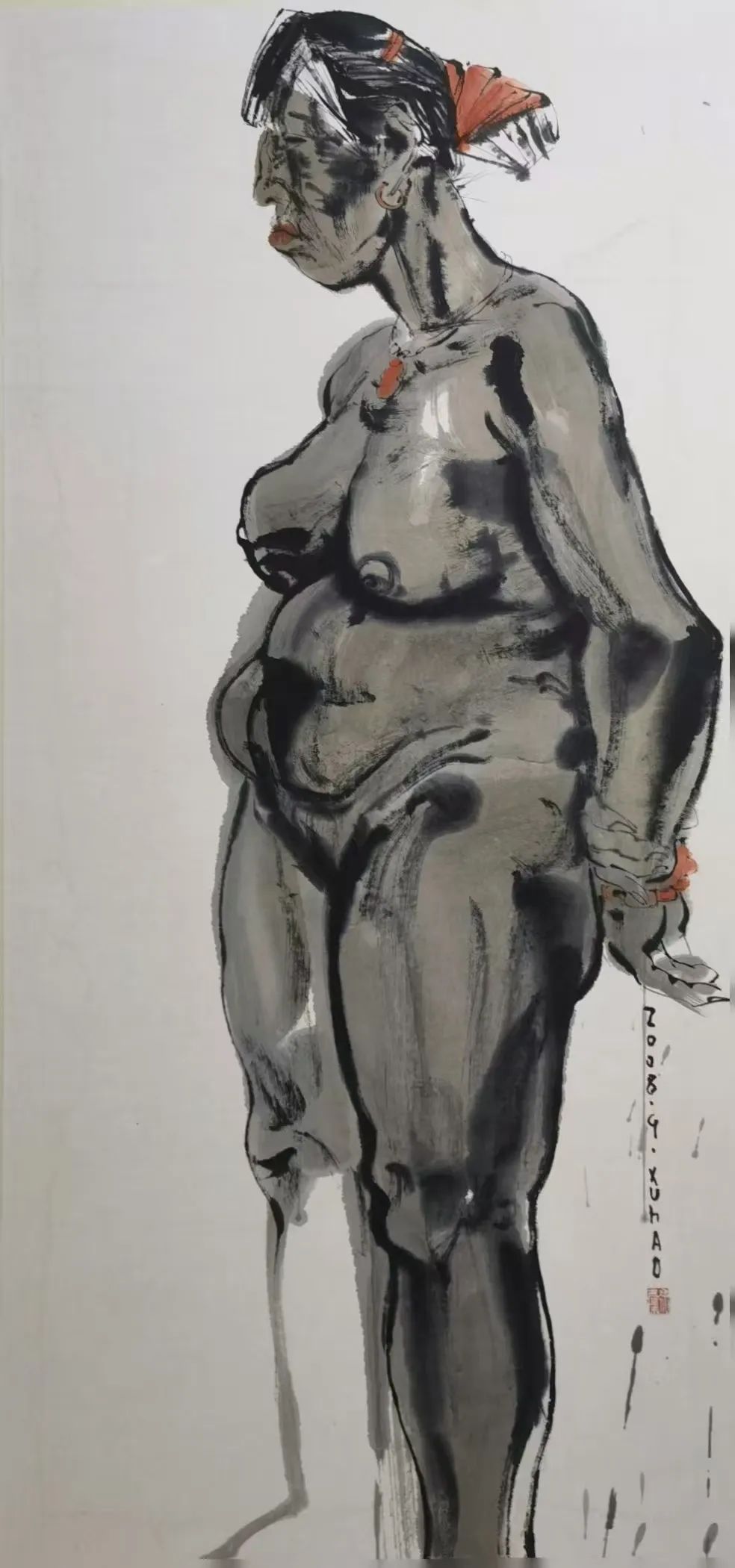

徐豪的人物画以强烈的视觉张力著称。墨色淋漓酣畅,线条兼具书写性与构成感,形成“豪放而不失精微”的独特风格:

水墨与色彩的共生:他打破传统水墨的淡雅范式,将浓郁色彩融入写意笔墨。如《建设使者》中,工人服饰的朱红与矿山的焦墨形成碰撞,既强化了劳动场面的炽热感,又通过色彩的象征性凸显人物精神。

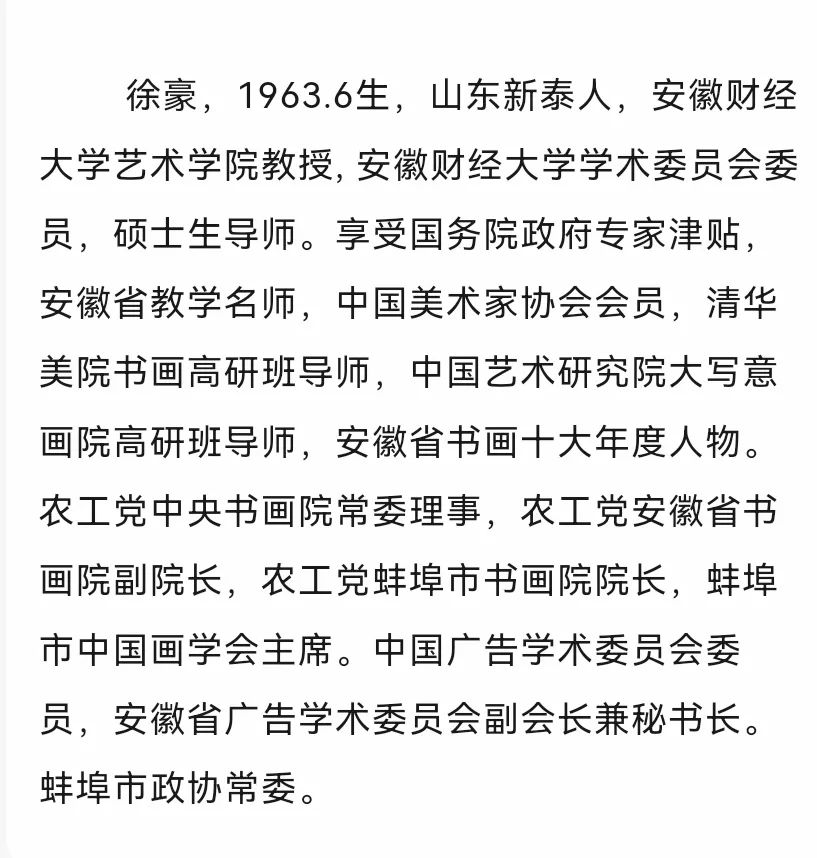

西方构成的东方转化:受导师杜大恺影响,他将西方现代艺术的构成意识植入中国画。作品《西藏盛世》以几何化块面分割画面,藏民袍袖的褶皱转化为抽象肌理,在秩序中传递高原民族的雄浑气魄。

写生即创造:徐豪主张“使对象陌生化”,在写生中注入主观重构。如《守望高原》中,藏民面部以枯笔皴擦塑形,省略细节而突出沧桑质感,人物眼神如刀刻般穿透纸背,实现“形简意丰”的再创造。

二、现实关怀的精神图谱:从个体生命到时代史诗

徐豪的人物画始终聚焦社会边缘群体与劳动者,以悲悯情怀构建人文叙事,其作品堪称“一部当代中国平民的精神史诗”:

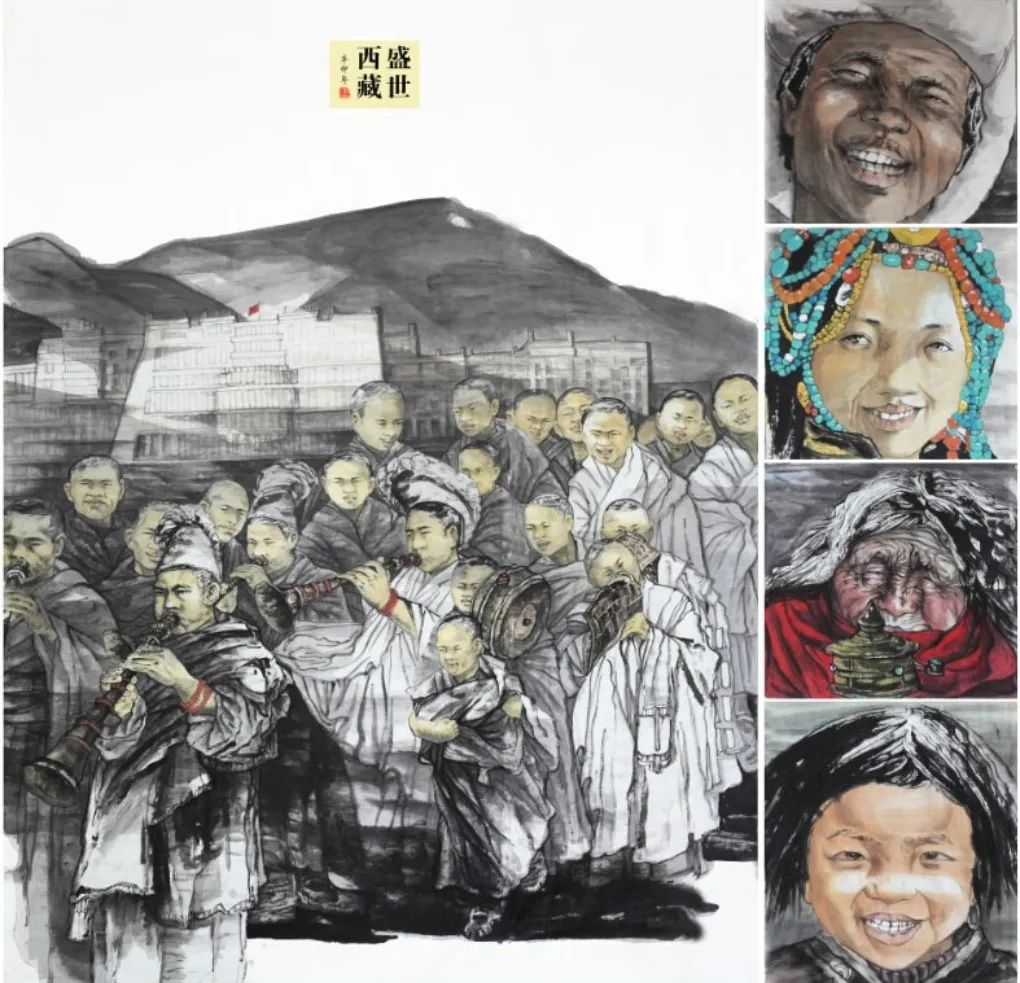

劳动者形象的崇高化:在《工地兄弟》《大建设》等作品中,他将农民工群体置于宏大的工业场景中。钢筋水泥的冷峻线条与人物肌肉的饱满曲线形成对抗,劳动者身躯如雕塑般巍然屹立,赋予底层生命以英雄主义光辉。

民族精神的诗性表达:西藏题材是其创作的重要母题。《守望高原》《甘南卓玛》通过藏民粗犷的轮廓、厚重的藏袍与高原光影的交织,将宗教信仰的虔诚转化为笔墨的肃穆感,在“天人合一”的意境中叩问生命信仰。

作为百米长卷《千里淮河》的领衔创作者,他以工写结合手法串联淮河七千年文明史。画卷中治水先民、抗战志士、现代建设者的形象并置,通过服饰、动态的考据性刻画,形成跨越时空的文明对话,彰显“笔墨当随时代”的责任感。

三、学院派语境中的突围:传统文脉与现代转型

徐豪的探索,体现了学院派画家对人物画现代性困境的破局:

双轨并进的学术训练:早年师从伯父徐枯石(齐白石、李苦禅弟子)奠定传统根基,后进入国家画院研修班,在杜大恺工作室吸收西方设计构成理念,刘大为人物画课题创作班锤炼现实题材表现力。三重师承使其创作既有文人画的写意精神,又有直面现实的锐度。

从花鸟到人物的转向:早期花鸟创作经历赋予其笔墨以灵动韵致,而转向人物画源于“文化责任的觉醒”。他认为人物画更能承载对社会百态的思考,如《立》中农民工单足踏石的瞬间动态,衣纹飞白如草书笔意,将花鸟的逸趣转化为人物内在气骨的张扬。

理论建构与实践互文:在《现实与艺术的演绎》等著作中,他提出“意味形式”理论,主张艺术需平衡“个人化与世俗化”。这一思想体现在《第一课》等作品中:乡村教室的破败墙面以泼墨呈现,孩童纯真的眼神却以工笔细描——形式语言的对比隐喻教育困境中的希望之光。

徐豪的人物画,恰如杜大恺所喻“豪壮旷达的生命礼赞”。其价值不仅在于重构了水墨人物的视觉语法,更在于以笔下的矿工、藏民、建设者等形象,镌刻了一个变革时代的灵魂图谱。在当代艺术泛娱乐化的喧嚣中,他始终坚守“大美、大情、大义”的创作信念,将中国人物画从形式困局中解放,赋予其直击人心的精神重量。