艺术家艺术简介

齐中和,白石门下再传弟子,北京大学考古专业硕士,珠宝玉石、文物鉴定专家,北京市品牌发展专家委员,书画文人、陶瓷创作家,书画师承导师。

我的祖父是近现代书画界颇有影响力的活动家。曾参与组建中国书协和北京市书协。在1985年,由他发起与白石四子齐良迟共同创建了齐白石艺术研究会、齐白石艺术函授学院。同年,创办了一所书画学校。建校四十年,毕业人数达数万人次。

我4岁时便有幸在白石故居,随祖父拜齐良迟为师学习齐派绘画,同时跟随祖母,以及工笔画大师田世光先生研习工笔技法。自此,家庭书画教育的传承已延续40载。祖父于2008年就有创办少儿书画学校、传播传承齐派绘画的意愿。

2014年,我在工作之余,开启了齐派书画师承教育之路,并收下第一个学生——当时年仅4岁的刘一诺同学。刘一诺先跟随我学习了一年英语,而后又陆续跟随我学习书法、绘画、太极、形意、清平剑,以及繁体字与古文字溯源、文字学、珠宝玉石鉴定、文物鉴定等知识。在书画领域,刘一诺对齐派绘画、齐派篆刻皆有涉猎,书法方面更是对篆、隶、楷、行、草都进行了学习,其中又以篆隶和草书的造诣最为突出 。

首位书画学生刘一诺,最终成为了我的大弟子。从她4岁起至今,坚持学习书画近12年,我们在教与学的过程中共同成长。这12年间,我不断沉淀、总结教学经验。在我的教学生涯里,来来往往的学员众多,有人收获了短期荣誉,有人真正领悟书画精髓,也有人仅浅尝辄止。

我常对她感慨,岁月流转,世人往往难以记住众多弟子的排序,能镌刻在记忆里的,多是开宗立派的大弟子与意义非凡的关门弟子。我刚过不惑之年,距离收关门弟子尚远,但大弟子的分量却重若千钧。刘一诺作为我的首徒,与我相互成就,以持之以恒的努力与斐然的成绩,扛起了中和门下传承书画艺术的大旗,每每思及,都令我深感欣慰与自豪。她在书画学习与努力奋进中所达到的高度,将成为后续弟子们仰望与追逐的标杆。他树立的标准越高,枫林斋师承体系下少儿书画传承的整体水准也将随之攀升,向着更高的艺术境界迈进。

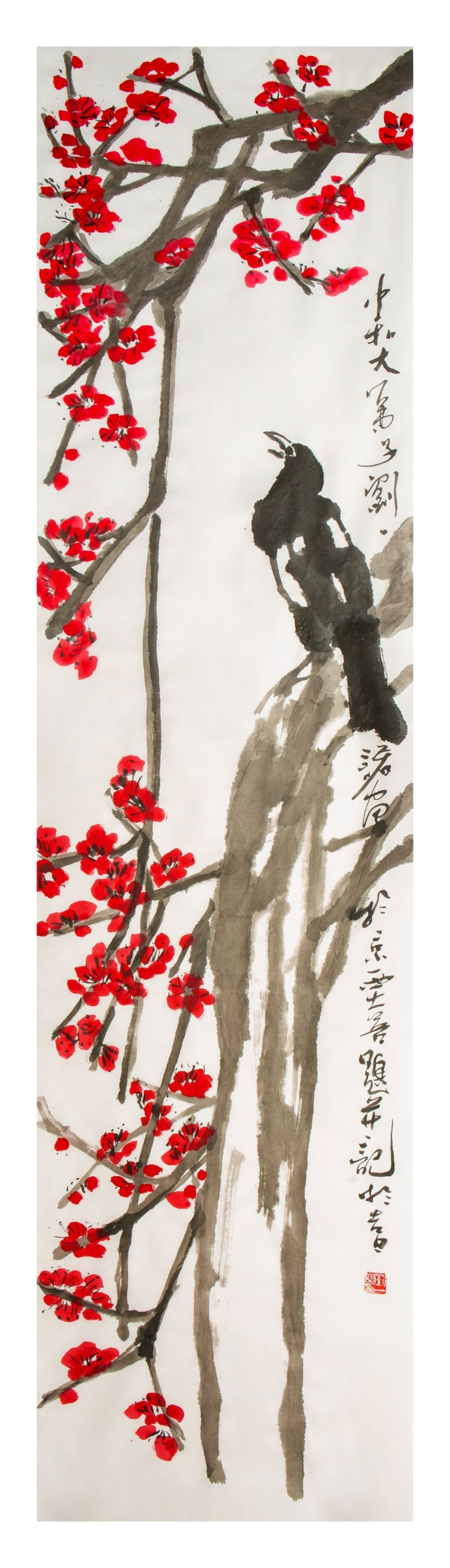

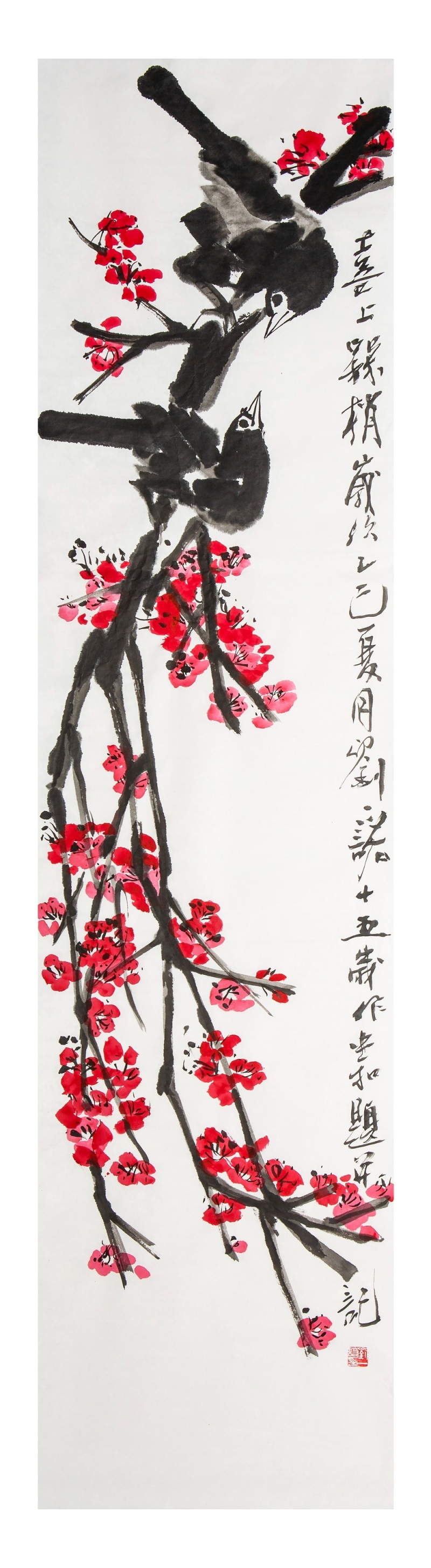

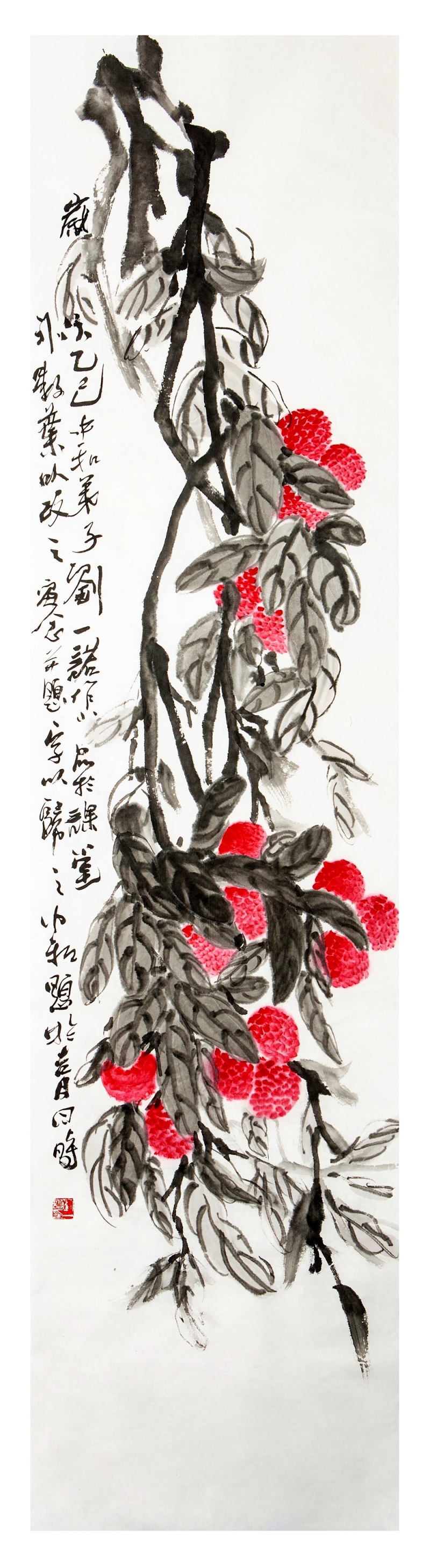

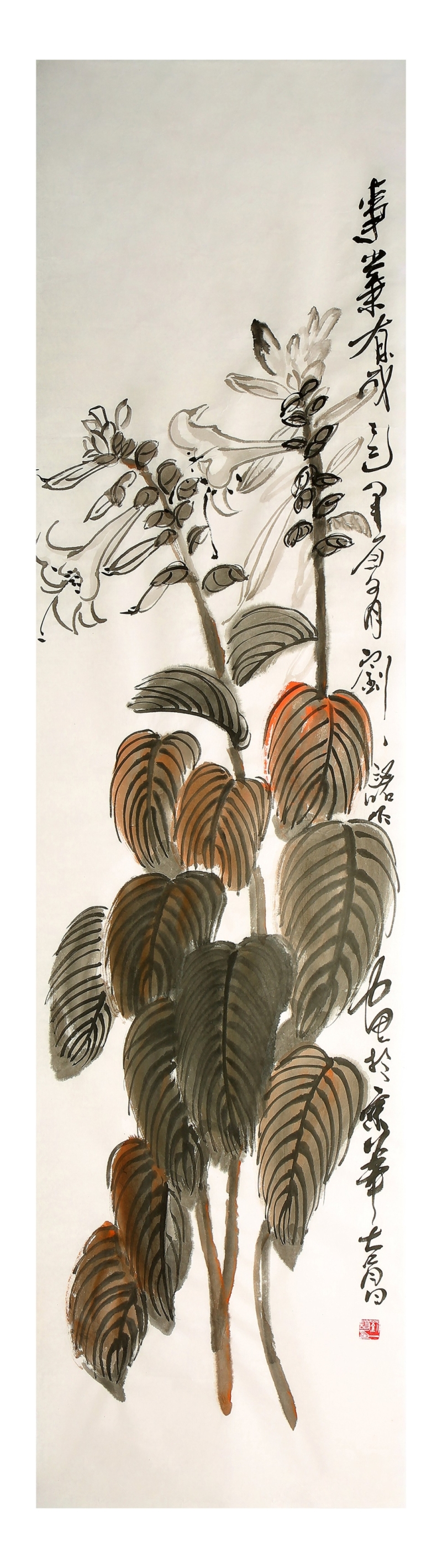

刘一诺作品

刘一诺最初学画时偏爱吉祥题材,像荔枝(寓意大吉大利)、喜鹊登梅(寓意喜上眉梢),后来又画过金蟾、老虎等瑞兽。他第一幅作品《喜鹊登梅》中,喜鹊造型尚可,但笔墨偏淡,枝干线条缺乏力度,花朵勾勒也显仓促。因当时她对宣纸特性和笔墨把控不熟练,不了解颜料干透后会变浅,对色彩浓淡预判不足。我帮他加深了枝干墨色,又快速补全了花瓣点染和花蕊勾勒——这幅带着少儿生涩感的作品,恰是她书画之路的起点。

从一个学期的学习中,能清晰看到孩子们的艺术偏好:三弟子王梓妍擅长人物与动物题材,六弟子徐汇雅偏爱花卉创作,而大弟子刘一诺则始终钟情于吉祥图案——从最初的《喜鹊登梅》到后来的金蟾、老虎等瑞兽,他笔下的每幅作品都透着对祥瑞寓意的执着追求,这份独特的艺术取向,也成为他书画风格中最鲜明的标签。

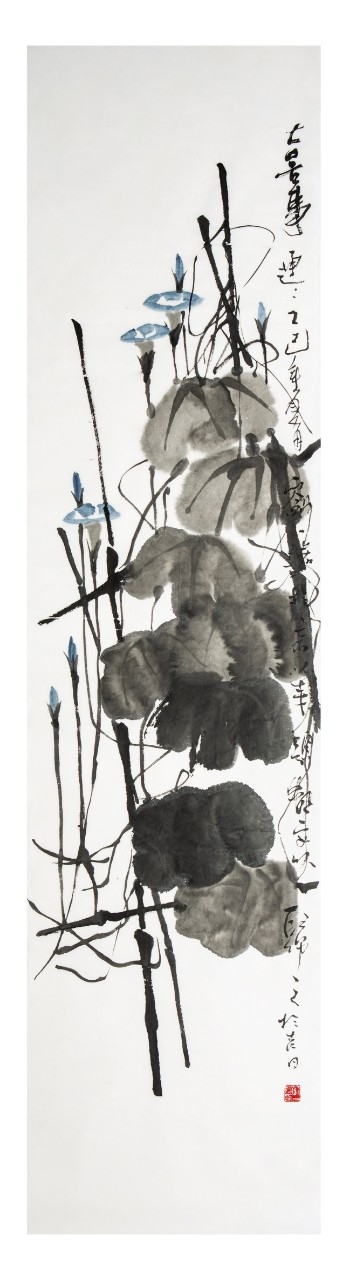

随着年龄增长与绘画积累,刘一诺的艺术偏好也在悄然变化。乙巳年夏月,15岁的她完成第二幅《喜上眉梢》。相较首作,两只喜鹊的造型比例更协调(因首稿大小把控欠佳重画),但水墨把控仍显生涩,墨色在宣纸上晕染过散。画花鸟时,嘴眼本应最先勾勒且需精细收拾,这处细节他仍需打磨;枝干颜色偏浅,经我补笔加深;部分花头也由我辅助点染。这幅作品仍透着保守气息,好在经我鼓励,她已开始尝试突破这种创作心态——每一次笔触的生涩与修正,都是她向更自由的艺术表达迈进的脚印。

第三幅《荔枝图》仍带着保守画风。因每次作画限时两小时,为求稳妥,她难免选择易出效果的题材。荔枝点染虽显娴熟(延续“大吉大利”的吉祥寓意),但树干用笔缺乏笃定感,未能将书法功底融入绘画——尽管其书法颇具功力,却尚未把“点、写、拖”的笔触运用到笔墨中,仍习惯用“蹭、泡、染”的技法。这正是许多学生的通病:未领悟“书画同源”的精髓。

我常鼓励学生跳出荔枝、柿子等小果题材的舒适区。大写意创作绝非短期速成,唯有像她这样从小扎根书法童子功,历经漫长磨练,才能将笔墨的书写性真正融入写意画中——这棵带着生涩笔触的荔枝树,恰是他从“画形”迈向“写神”的必经之路。

大弟子刘一诺的书法功底极为深厚,从4岁习字至今,篆隶楷行草皆能信手拈来,下过的苦功难以计量——她曾包揽全国、北京市及区级书法比赛最高奖项,实力可见一斑。初三备考期间,即便学业压力巨大,我仍鼓励她将书法笔力融入绘画,告诉她“以书入画”的书写感一旦贯通,作品定会惊艳。

这幅创作于中考期间的作品,能看出他开始尝试突破舒适区,虽仍选择大叶平图等易出效果的题材,但用笔已显露胆量。赭石设色稳健且有层次变化,只是花头点染稍缺灵动,经我补笔加深后更显完整。其实她远不止此水平,只是我更愿等他自主完成内心的艺术蜕变——毕竟大写意的精髓在于“以书法画”,而她积淀多年的书法童子功,正是叩开这扇门的钥匙,只待时机成熟,必能迸发惊人的艺术能量。

这幅作品仍是她保守风格的尝试。不过每次看似“保守”的落笔,都是她在熟悉笔墨关系、探寻创作灵感的过程,因此我从未催促。画面中大叶的控水技巧仍需精进,但勾线笔法与整体布局已见功底——这种不疾不徐的探索,恰是她打磨艺术感知力的独特方式,每一笔生涩背后,都藏着对笔墨语言的深度思考。

面对稳健保守型的学生,我常鼓励她们大胆突破舒适区。艺术之路如逆水行舟,重大成就往往与风险并存。冒险或许会遭遇失败,但裹足不前注定与成功无缘。放手一搏,即便有五成失败的可能,也比畏缩观望更接近自己的潜力边界——毕竟,只有勇敢踏出那一步,才能真正触摸到艺术创作的无限可能。不要畏惧失败,失败是成功的一半。只要敢于直面失败,就等于已经成功了一半。能够把这句话想明白,便已走在了通往成功的道路上。

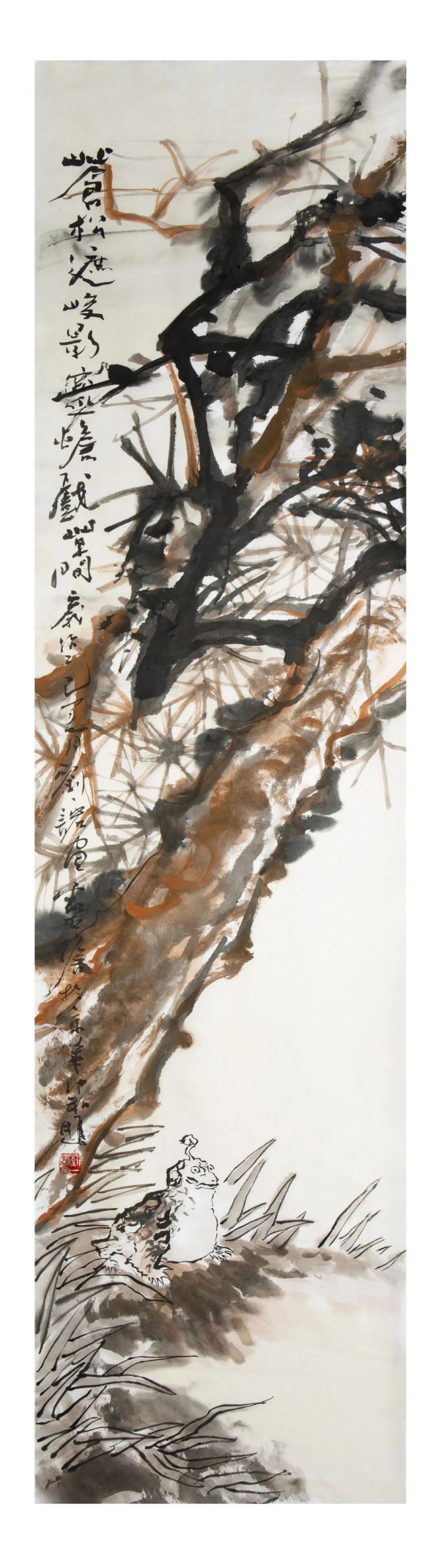

中考前两周,刘一诺悄然开始创作新作品。当她挥毫画下金蟾的那一刻,我心中满是欣慰——这意味着他终于开始主动突破自我、尝试冒险。考虑到创作风险,我选择适时协助:当时她对树干画法尚不熟练,最初呈现的树干与松枝颜色浅淡、层次模糊,她甚至一度认为作品“失败”了。

为让她领悟绘画中的变通之道,我亲自示范“改画”技巧:先用赭石加深树干色调,再勾勒外轮廓,随后以浓墨、深赭、浅赭层层叠加,最后用淡色渲染纸面。在多道工序的雕琢下,原本平淡的画面豁然开朗,金蟾在层次分明的背景中跃然纸上。这次大胆尝试,不仅验证了“她敢突破便能惊艳全场”的预判,更让她亲身体会到艺术创作中“破而后立”的魅力。看着最终完成的作品,我满心欢喜,又仔细帮她修饰了细节——这不仅是她艺术路上的重要突破,更是师生共同探索的珍贵成果。

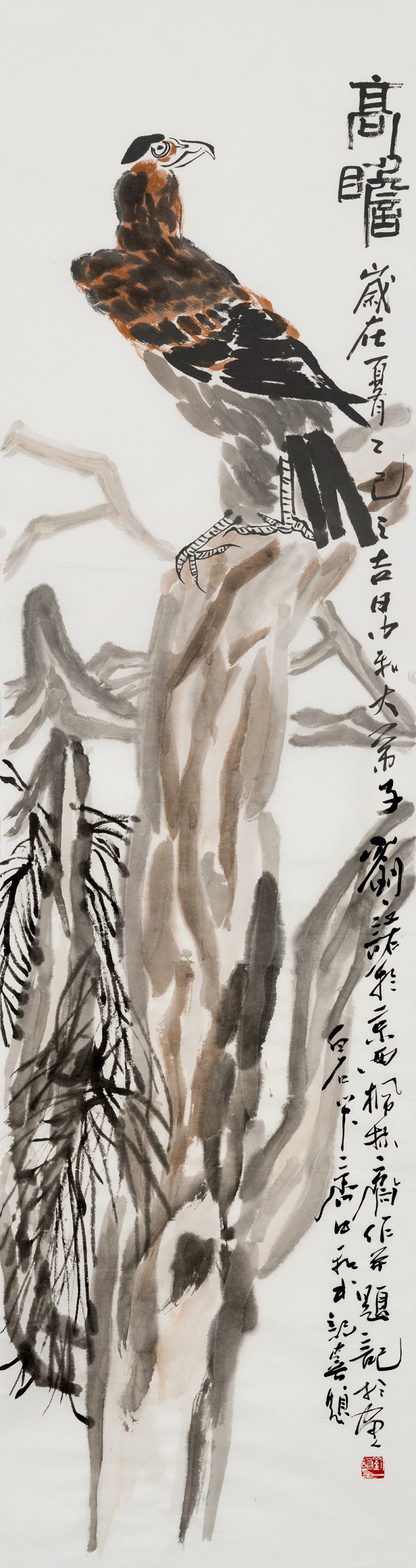

中考结束仅一周,刘一诺便创作了《高瞻远瞩》这幅雄鹰题材作品。令人惊喜的是,她对赭石的运用已颇具巧思,通过层层渲染展现出丰富的层次感,整幅画墨色水润清朗,完美呈现出“浅、中、深”三色变化。画中雄鹰身姿矫健,笔触间既显力量感,又透着如齐白石画作般童真的稚拙韵味。更难得的是,她熟练驾驭“墨分五色,赭分五色”的技法,画面布局简洁利落,留白之处恰到好处,堪称又一佳作,尽显其书画学习厚积薄发的潜力。

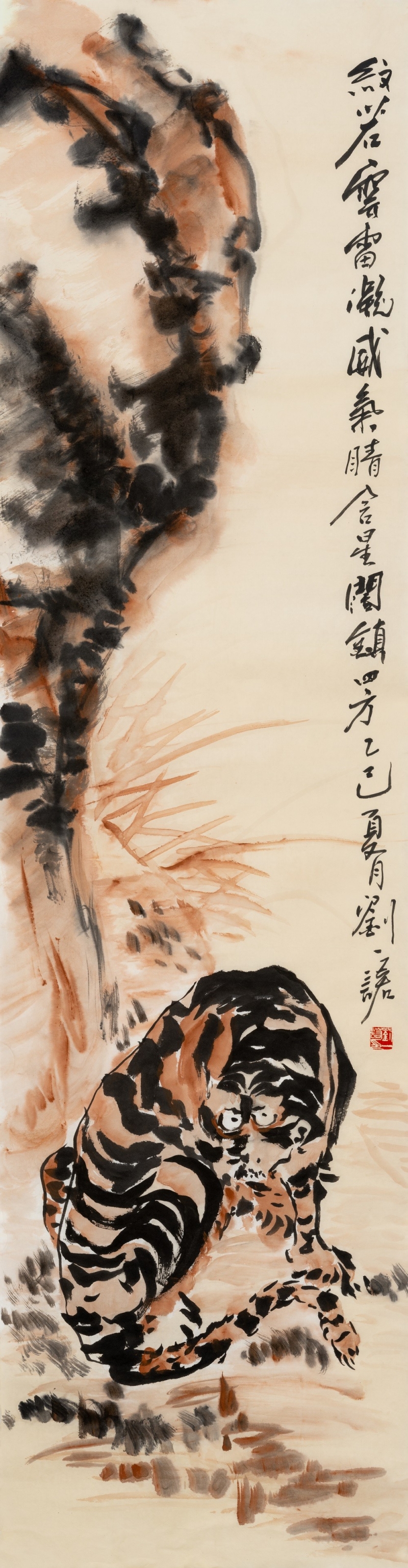

就在同一天,刘一诺乘胜追击,创作了《虎啸山林图》。画中的老虎虽无张牙舞爪之态,却自有一股不怒自威的气势,同时还透着几分祥和,延续了她喜爱的吉祥题材风格。虎作为正阳辟不祥之物,被她刻画得形神兼备,虽老虎造型稍显小巧,但考虑到原作是三尺整张,而此幅需改为四尺条屏,这样的比例反倒恰到好处。

作画时,因她对山石的表现还不够熟练,我协助完成了山石部分;杂草的笔墨略浅,我又帮她加深,并将纸张做旧处理。这幅作品无论是构图还是意境,都令我十分喜爱。至此,本学期的学习也落下帷幕,看着刘一诺从最初创作时的谨慎保守,到如今敢于大胆挑战、突破自我,完成了令人欣喜的蜕变。衷心祝贺她在未来的艺术道路上继续精进。学无止境,唯有始终保持谦逊进取的态度,如君子“终日乾乾,夕惕若”般勤勉自省,方能不断突破。希望她能将终身学习、追求卓越的习惯融入血脉,在书画艺术的天地里收获更多精彩。

历经十年悉心培养,大弟子已学艺十一载,二弟子近九年潜心钻研,其他弟子也积累了扎实功底,佳作不断涌现。作为老师,最令我欣慰的是她们每周怀揣创作灵感而来,全身心投入作画,主动发起“两小时创作精品”的自我挑战。从她们专注的神情与不服输的劲头中,能真切感受到强烈的进取欲。人贵有志,学贵有恒,不怕起步早晚,就怕专注执着。当学生们彼此激励、相互促进时,往往能激发出超乎想象的潜力。

这不仅是学生努力的成果,更是教学理念的成功印证。早在大学担任语言系讲师时,我就曾荣获“最佳教师”称号。多年来,我始终坚信:善于挖掘学生的内在潜力,引导他们在良性互动中相互影响、共同进步,是优秀教师不可或缺的能力。看着弟子们在书画之路上不断突破,我更加确信,师生携手、教学相长,方能书写艺术传承的精彩篇章。

名家寄语

这幅是我2018年创作的《华梦》,3米高的尺幅气势宏大,曾在皇家太庙正厅展出。画面中蕴含着我对学生们的深切期许——愿他们的人生如这幅作品般,让梦想绽放华彩,终得圆满。

“千里之行,始于足下”,人生路上,困难总比成就更多。唯有在每一次笔墨修炼中积淀韧性,像运笔时的提按顿挫般收放有度,才能在积跬步中至千里。不断前行,勇敢探索自己潜力的边界究竟在何方,如此方能在持续精进中,见证艺术与人生的无限可能。这幅《华梦》不仅是艺术创作的里程碑,更像一面镜子,映照着师生共同坚信的道理:真正的成长,从来都在永不停歇的探索之中。