青春与历史对话:

山东理工大学学子

在三转一响博物馆感悟工业精神

“三转一响”实践团

2025年7月4日,山东理工大学“三转一响”实践团走进三转一响博物馆,开展以“传承工业记忆,感受时代变迁”为主题的社会实践活动。队员们在参观中沉浸于历史的回响,在互动体验中体悟老一辈的奋斗精神,收获颇丰,感悟良多。

步入博物馆,一件件泛着岁月痕迹的老物件仿佛将时间拉回上世纪六七十年代。在张维杰馆长的讲解中,队员们了解到“三转一响”不仅是那个时代的象征,更是国家工业化进程的缩影。从笨重却坚固的老式缝纫机,到需要手动调频的收音机,每一件展品背后都藏着一代人艰苦奋斗、自力更生的信念。

实践团刚踏入博物馆,便被满墙老式收音机震撼。圆形、方形外观各异,旋钮与天线带着斑驳锈迹。上世纪的“科技潮品”在此集结,有的刻着语录,有的绘着花纹。队员们围拢观察,直观体会到旧时光里,这些设备如何串联起家庭视听生活,也从多样设计中,触摸到当年工业生产与日常审美碰撞的痕迹。

实践团步入缝纫机展厅,“慈母手中线,游子身上衣”的标语映入眼帘。馆长张维杰讲解,抗美援朝战争时期,缝纫机是关键后勤工具,持续为北方战士赶制御寒衣物。这句本咏母爱牵挂的诗,因战争与缝纫机产生新联结——家庭针线的温情,化作集体生产的动力,默默保障前线供给。实践团真切感受到:一台缝纫机,既牵系着寻常人家的牵挂,也支撑起保家卫国的担当,平凡物件里藏着时代温度,更见证着普通人以劳动投身抗战的质朴力量 。

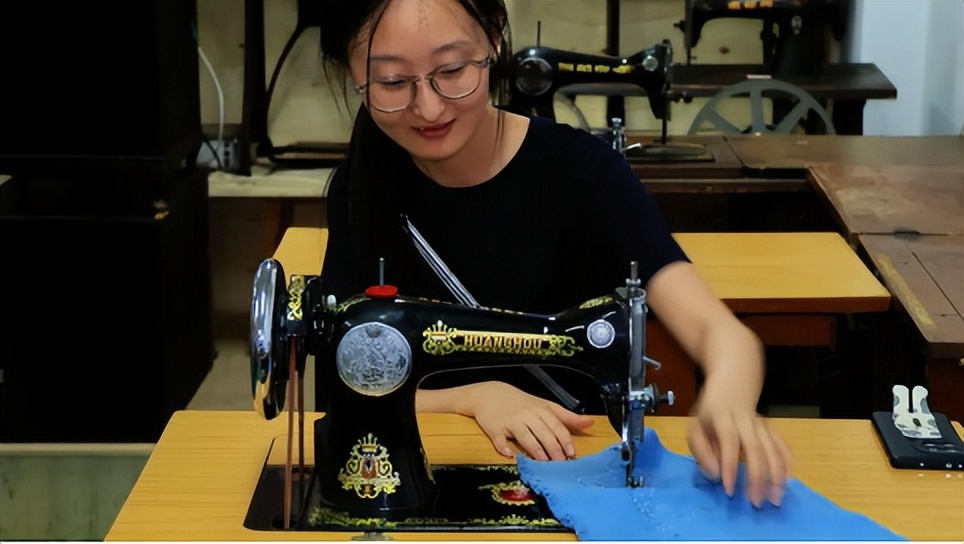

实践团队员主动试用缝纫机,她开心地说道:“我会用缝纫机,小时候看见奶奶用过。”

在自行车展厅里,队员们仔细倾听张老师讲自行车的故事:它们曾载着菜篮穿梭胡同,驮着孩子往返家校,还有驮着邮报的自行车,串联起了一个时代的日常生活图景,这些沉默的“时光机”,让实践团深受触动。

参观三转一响博物馆的钟表展厅,引来实践团队员们的连连赞叹。过去的钟表不仅承担计时功能,还很注重外观设计。比如馆藏的一个钟表,秒针设计成东方红火箭造型,呼应东方红一号卫星发射的时代背景。过去的钟表常融入雕花、主题造型等设计,把审美和时代符号融进日常物件里。如今钟表更偏向实用或极简风格,对比之下,老钟表在功能之外,藏着更浓的生活巧思和时代印记,更能让人直观感受到当年的设计理念。

张老师还为实践团普及了有关时间的知识:中国古代“大时”即时辰,一昼夜划分为十二大时,一个大时相当于现代两小时。张老师强调:“世界很多领域都有中国智慧的影子,我们要坚持文化自信。”实践团成员们受益匪浅,也更加坚定了历史自信和文化自信。

通过参观,大家体会到,工业文化不仅仅是冷冰冰的机器与工具,更是无数普通劳动者用双手创造的辉煌。队员崔晓晨感慨道:“以前只是听说过‘三转一响’,今天亲眼看到、亲手触摸,才真正明白那个时代的不易与伟大。”许多队员表示,这次经历不仅丰富了他们的历史认知,更激发了他们对国家工业发展成就的敬意与自豪。

此次社会实践,不仅是一次知识的积累,更是一次心灵的洗礼。它让青年学子在历史的长河中找到了前行的方向,也让工业精神在新时代焕发出新的光彩。

玫瑰手绘折扇、玫瑰国画

订购热线:13325115197

史志年鉴、族谱家史、各种画册、国内单书号

丛书号、电子音像号、高校老师、中小学教师

医护、事业单位晋级

策展、推介、评论、代理、销售

图书、画册、编辑、出版