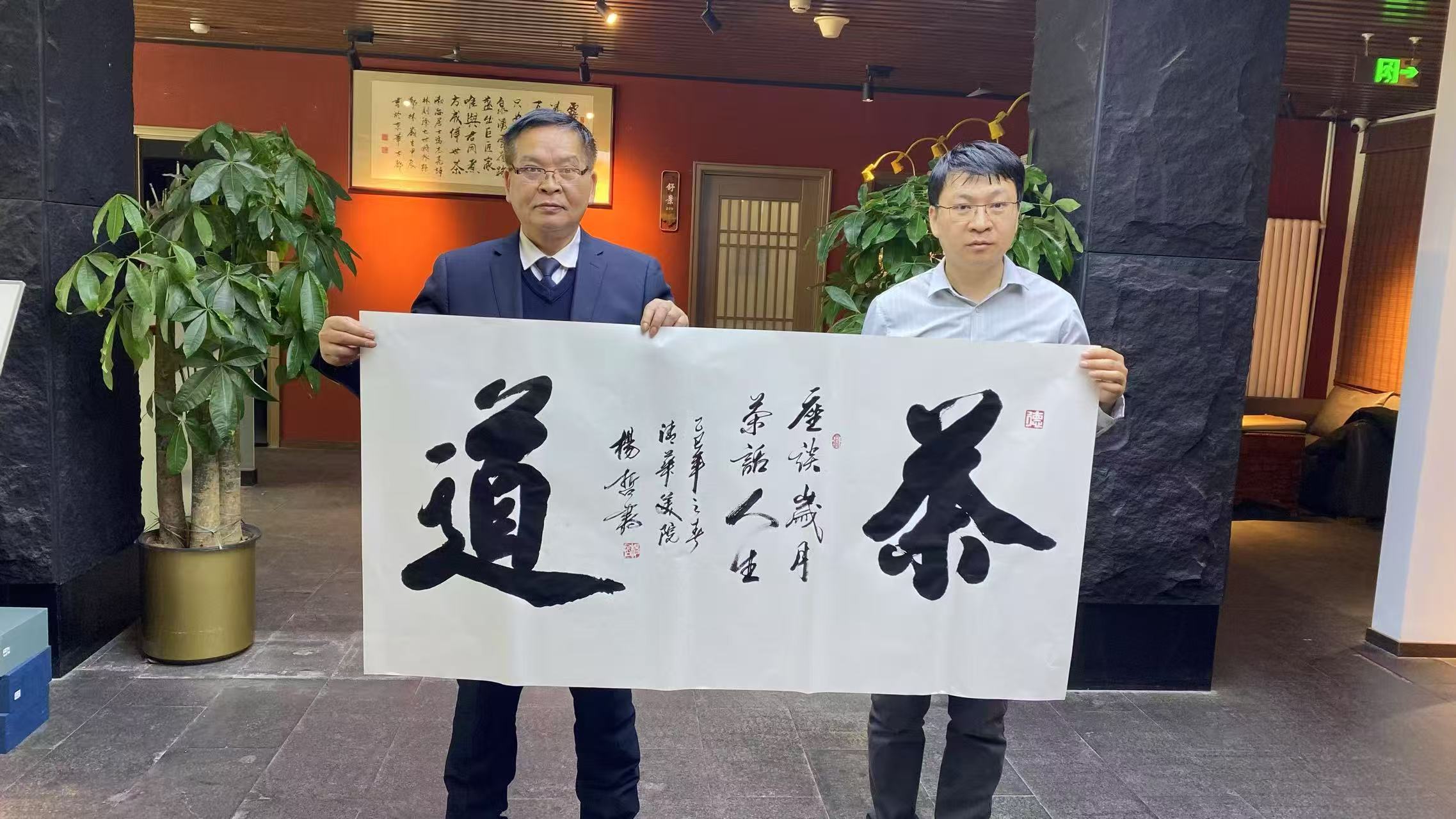

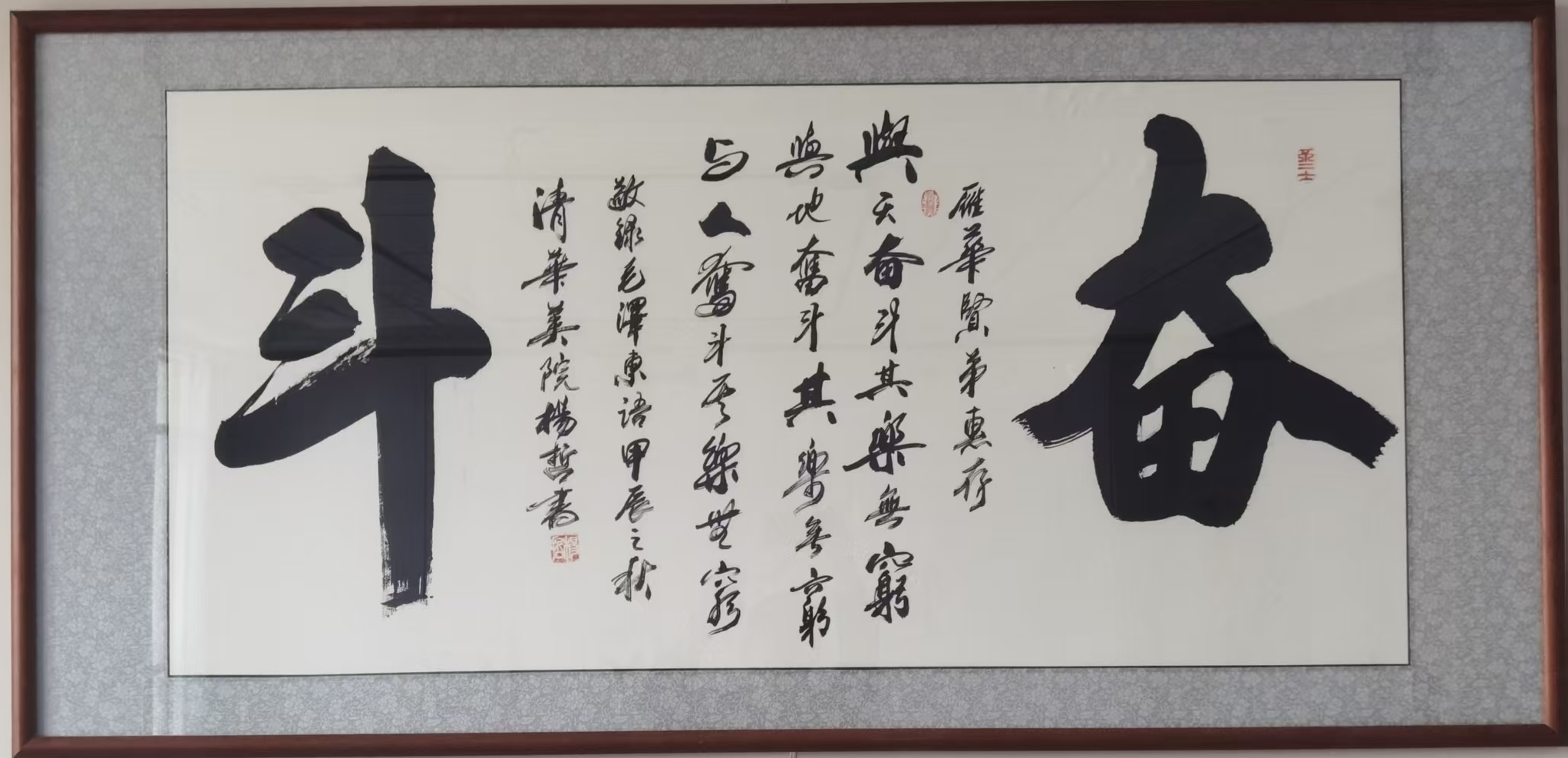

在清华美院的书法课堂上,时常能看到这样的场景:一位儒雅的长者手持毛笔,时而在宣纸上挥洒示范,时而俯身与学生轻声交流,教室里墨香四溢,充满着浓厚的艺术氛围。这位长者,便是著名书法家、清华美院终身客座教授杨哲先生。他以独特的教学风格,不仅传授书法技艺,更传承着书法艺术的精神与文化内涵,培养出一批又一批优秀的书法人才。

一、兴趣为引,开启书法之门

杨哲先生深知,兴趣是学习书法的最佳启蒙老师。在他的第一堂书法课上,并不会急于教授具体的书写技巧,而是用一个个生动有趣的书法故事,带领学生走进书法艺术的奇妙世界。

他会讲述王羲之“临池学书,池水尽墨”的故事,让学生们感受到古代书法家对书法的执着与热爱;说起颜真卿刚正不阿的人品与雄浑大气的书法风格之间的关联,让学生明白书法与人格修养的紧密联系;还会分享怀素在芭蕉叶上练字的趣事,展现古代书法家在艰苦条件下对艺术的不懈追求。这些故事,如同一把把钥匙,打开了学生们对书法艺术的好奇之门。

为了进一步激发学生的兴趣,杨哲先生会在课堂上展示各种风格的书法作品,从古朴典雅的甲骨文、金文,到潇洒飘逸的行书、草书,再到端庄规整的楷书。他会详细讲解每一幅作品的特点和背后的历史文化背景,让学生们领略到书法艺术的多样性和魅力。当学生们看到颜真卿《祭侄文稿》中那饱含悲愤之情的笔墨时,不禁被书法所传达的情感力量深深打动;欣赏王羲之《兰亭序》的精美摹本时,更是对书法的美妙境界心生向往。

在课堂互动环节,杨哲先生鼓励学生们分享自己对作品的感受和理解。有一次,一位学生在看到张旭的狂草作品时,激动地说:“这幅字看起来就像狂风暴雨,充满了力量!”杨哲先生微笑着肯定了他的感受,并进一步引导大家思考:“为什么张旭的草书能给人这样的感觉?他是如何通过线条和笔墨来表达情感的?”这样的互动,不仅让课堂氛围活跃起来,更激发了学生们深入探究书法艺术的兴趣。

二、扎根传统,夯实书法根基

杨哲先生始终认为,学习书法必须深入传统,从古代经典碑帖中汲取养分。在学生们对书法产生浓厚兴趣后,他便开始引导学生进行系统的临摹学习。

他会根据每个学生的特点和基础,为他们推荐合适的碑帖。对于初学者,他通常会建议从楷书入手,如颜真卿的《颜勤礼碑》、欧阳询的《九成宫醴泉铭》等。他耐心地向学生讲解这些碑帖的风格特点和学习要点:“颜体楷书,雄浑大气,笔画粗壮有力,结构宽博;欧体楷书则险峻严谨,笔画精细,结构精巧。我们学习楷书,就是要打好扎实的基本功,掌握正确的用笔方法和结构规律。”

在临摹过程中,杨哲先生强调“形似”与“神似”的结合。他亲自示范,一笔一划地讲解每个笔画的起笔、行笔、收笔过程。他握着学生的手,感受学生用笔的力度和节奏,及时纠正学生的错误姿势和用笔方法。有一位学生在临摹时,总是难以把握笔画的粗细变化,杨哲先生便反复示范,让学生观察自己手腕的提按动作,并让学生用不同的力度尝试书写,直到学生逐渐掌握要领。

为了让学生更好地理解碑帖的神韵,杨哲先生会讲解书法家的生平经历、创作背景以及当时的社会文化环境。在学习柳公权的《玄秘塔碑》时,他向学生介绍柳公权“心正则笔正”的故事,让学生明白书法不仅仅是技艺的展现,更是书法家品德和精神的体现。这种将书法与文化相结合的教学方式,让学生们在临摹过程中,不仅学到了书法技巧,更深入理解了书法艺术的内涵。

三、因材施教,助力个性发展

杨哲先生的课堂上,每个学生都是独特的个体。他善于观察学生的特点和潜力,根据学生的性格、审美偏好和学习进度,制定个性化的教学方案。

对于性格沉稳、喜欢工整严谨风格的学生,他会引导他们深入学习楷书和隶书,培养他们对细节的把控能力和耐心。有一位学生性格内向,做事认真细致,杨哲先生便推荐他学习《曹全碑》,并鼓励他在临摹中感受隶书的柔美与流畅。在杨哲先生的指导下,这位学生的隶书作品进步显著,不仅在学校的书法比赛中获奖,还逐渐变得更加自信开朗。

而对于性格活泼、富有创造力的学生,杨哲先生则鼓励他们尝试行书和草书,发挥他们的想象力和表现力。有一位学生对书法有着独特的见解和大胆的想法,杨哲先生便引导他学习米芾和王铎的作品,鼓励他在临摹的基础上进行创新。在一次书法创作课上,这位学生将米芾的潇洒与现代艺术的元素相结合,创作出一幅别具一格的作品。杨哲先生给予了高度评价,并组织全班同学进行讨论,让大家学习他的创新精神。

在教学过程中,杨哲先生还会关注学生在学习过程中遇到的困难和挫折。有一位学生在学习草书时,总是觉得难以把握节奏和章法,逐渐失去了信心。杨哲先生发现后,耐心地与他交流,分析问题所在,并为他制定了分阶段的学习计划。他让学生先从简单的草书字例入手,练习笔画的连贯性和节奏感,再逐渐过渡到完整的作品。在杨哲先生的鼓励和指导下,这位学生逐渐克服了困难,在草书学习上取得了突破。

四、理论实践,双轨并行共进

杨哲先生认为,书法学习既要注重实践,也要加强理论学习。在他的课堂上,理论与实践紧密结合,相互促进。

他会定期为学生讲解书法理论知识,从书法的起源、发展演变,到书法的笔法、结构、章法等基本原理。他用通俗易懂的语言,将复杂的理论知识讲解得深入浅出。在讲解笔法时,他会用形象的比喻:“中锋用笔就像人走路,要脚踏实地,这样写出的线条才有力;侧锋用笔则如人跑步时的侧身动作,灵活多变,但要注意分寸。”

为了让学生更好地理解理论知识,杨哲先生会结合具体的作品进行分析。在讲解书法的章法布局时,他会展示不同风格的书法作品,让学生观察作品中字与字、行与行之间的关系,引导学生思考如何营造出和谐统一又富有变化的整体效果。他还会让学生自己尝试对作品进行分析和评价,培养学生的审美能力和艺术鉴赏水平。

在实践教学方面,杨哲先生注重培养学生的创作能力。他会定期布置创作任务,让学生将所学的知识和技巧运用到实际创作中。在创作过程中,他会给予学生充分的指导和建议。有一次,学生们进行主题为“四季”的书法创作,杨哲先生在学生创作前,引导大家思考如何通过书法的笔墨、字体和布局来表现四季的特点。在学生创作过程中,他逐一观察,针对每个学生的作品提出改进意见。有的学生在表现春天时,字体过于刚硬,他便建议学生尝试用更加柔和、流畅的线条;有的学生在布局上过于松散,他则指导学生调整字距和行距,增强作品的整体感。

五、言传身教,传承书法精神

杨哲先生不仅是一位书法技艺高超的老师,更是一位品德高尚的引路人。他用自己的言行举止,向学生们传递着对书法艺术的热爱和执着,以及做人的道理。

在课堂上,他总是提前到达教室,认真准备教学用具,以饱满的热情迎接每一堂课。他对书法的专注和投入,深深感染着每一位学生。无论是讲解理论知识,还是示范书写,他都一丝不苟,力求做到最好。学生们看到老师如此认真,也更加端正了学习态度。

杨哲先生还经常与学生分享自己的书法学习经历和人生感悟。他讲述自己在求学过程中遇到的困难和挫折,以及如何通过坚持不懈的努力克服困难。他告诉学生:“学习书法就像人生,会遇到各种挑战,但只要我们有坚定的信念和不懈的努力,就一定能够取得进步。”他的故事激励着学生们在面对困难时不退缩,勇往直前。

在生活中,杨哲先生也以身作则,践行着书法所倡导的品德修养。他待人谦和有礼,尊重每一位学生的想法和意见。他关心学生的生活和成长,当学生遇到困难时,他总是热心地提供帮助。有一位学生因为家庭经济困难,面临无法继续学习书法的困境,杨哲先生得知后,主动为他提供学习资料和书法用具,并鼓励他不要放弃。在杨哲先生的帮助下,这位学生顺利完成了学业,并在书法领域取得了一定的成绩。

六、拓展视野,激发创新活力

杨哲先生深知,在当今时代,书法艺术的发展需要与时俱进。他注重拓展学生的艺术视野,激发学生的创新活力。

他经常组织学生参加各种书法展览、研讨会和交流活动。在参观书法展览时,他会引导学生欣赏不同风格、不同时代的书法作品,分析作品的优点和特色。有一次,他带领学生参观一个现代书法艺术展,学生们看到了许多将书法与现代艺术元素相结合的作品,感到非常新奇。杨哲先生便组织大家进行讨论,让学生们发表自己对现代书法的看法。学生们各抒己见,思维碰撞出激烈的火花,对书法艺术的创新有了新的认识。

他鼓励学生关注其他艺术形式,如绘画、音乐、舞蹈等,从不同的艺术领域中汲取灵感。他说:“艺术是相通的,绘画中的色彩搭配、音乐中的节奏韵律、舞蹈中的肢体动作,都可以为我们的书法创作提供启发。”有一位学生热爱音乐,杨哲先生便引导他思考如何将音乐的节奏运用到书法创作中。这位学生尝试在书写时,根据音乐的节奏调整用笔的速度和力度,创作出的作品充满了独特的韵律感。

杨哲先生还积极推动学生参与国际书法交流活动。他希望学生们能够了解国际书法艺术的发展趋势,拓宽国际视野。在他的努力下,一些学生有机会与国外的书法家进行交流和学习。这些交流活动,不仅让学生们学到了新的书法理念和技巧,更增强了他们的文化自信,让他们更加坚定地传承和弘扬中国书法艺术。

杨哲先生的书法教学风格,如春风化雨,滋润着每一位学生的心田。他以兴趣为引,扎根传统,因材施教,将理论与实践相结合,言传身教,拓展学生视野,激发创新活力。在他的教导下,学生们不仅掌握了扎实的书法技艺,更领悟到了书法艺术的精神内涵。他用自己的智慧和爱心,培养出一批又一批优秀的书法人才,为传承和发展中国书法艺术做出了重要贡献。